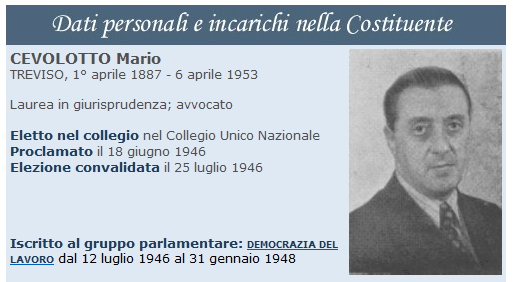

Assemblea costituente, 17 aprile 1947. Nella seduta pomeridiana prosegue la discussione generale del Titolo secondo della Parte prima del progetto di Costituzione. Si dibatte dei rapporti etico-sociali, in particolare del tema della tutela della famiglia e dei figli.

Interviene Mario Cevolotto, componente della Commissione dei 75 e del Comitato di redazione: «Quello che veramente mi preoccupa, e deve preoccupare tutti, è il capoverso dell’articolo 23 (il riferimento è al numero degli articoli della bozza del testo, ndr), in relazione specialmente con l’articolo 25». Il capoverso recita: “La Repubblica assicura alla famiglia le condizioni economiche necessarie alla sua formazione, alla sua difesa e al suo sviluppo, con speciale riguardo alle famiglie numerose”. Il testo prosegue: “È dovere e diritto dei genitori alimentare, istruire, educare la prole. Nei casi di provata incapacità morale o economica la Repubblica cura che siano adempiuti tali compiti”.

Interviene Mario Cevolotto, componente della Commissione dei 75 e del Comitato di redazione: «Quello che veramente mi preoccupa, e deve preoccupare tutti, è il capoverso dell’articolo 23 (il riferimento è al numero degli articoli della bozza del testo, ndr), in relazione specialmente con l’articolo 25». Il capoverso recita: “La Repubblica assicura alla famiglia le condizioni economiche necessarie alla sua formazione, alla sua difesa e al suo sviluppo, con speciale riguardo alle famiglie numerose”. Il testo prosegue: “È dovere e diritto dei genitori alimentare, istruire, educare la prole. Nei casi di provata incapacità morale o economica la Repubblica cura che siano adempiuti tali compiti”.

Si chiede il deputato Cevolotto: «Cura che siano adempiuti tali compiti? E come? Se i genitori non possono adempierli, evidentemente dovrà farlo la Repubblica. E allora, anche a prescindere dalla lettera e dal tono del testo, il primo capoverso dell’articolo 23 richiama involontariamente la politica demografica del fascismo, uno dei più grossi errori del regime, di cui portiamo anche adesso le conseguenze. Perché non è affatto vero che “il numero è potenza”. […] Chi ha redatto gli articoli probabilmente non intendeva tornare alla politica demografica, all’obbligo di fare figlioli che il fascismo avrebbe voluto fare rispettare collocando i carabinieri ai lati del talamo… per impedire le reticenze».

L’intervento di Cevolotto suggerisce una grande attenzione alle parole, perché alle parole si associano i contenuti. E l’utilizzo dell’ironia finale accende la curiosità di saperne di più. Sono tre i motivi di interesse per approfondire il tema. Il primo conferma che la nostra Costituzione è intrisa di antifascismo, non solo nella formulazione degli articoli finali, ma proprio perché quelle formulazioni a tal punto la volontà di uscire definitivamente dalla dittatura da evitarne anche il minimo riferimento, seppur involontario. Il secondo: non è necessario che appaia la parola antifascismo per capire quanto la nostra Costituzione è la risposta ai crimini commessi. Il terzo motivo è legato alla necessità di conoscere il fascismo in ogni aspetto per confutare la comune e superficiale vulgata del “ha fatto anche cose buone”.

Cevolotto, dunque, fa riferimento, dissacrandola, alla politica demografica del fascismo. Politica che avrebbe dovuto rendere l’Italia una potenza agricola, industriale e militare grazie al numero dei propri cittadini, anzi… dei sudditi. Il fascismo lanciò una campagna con l’obiettivo di incrementare la popolazione italiana fino a 60 milioni di abitanti (quanti sono oggi), definendo la procreazione un argomento “di interesse squisitamente collettivo e nazionale”.

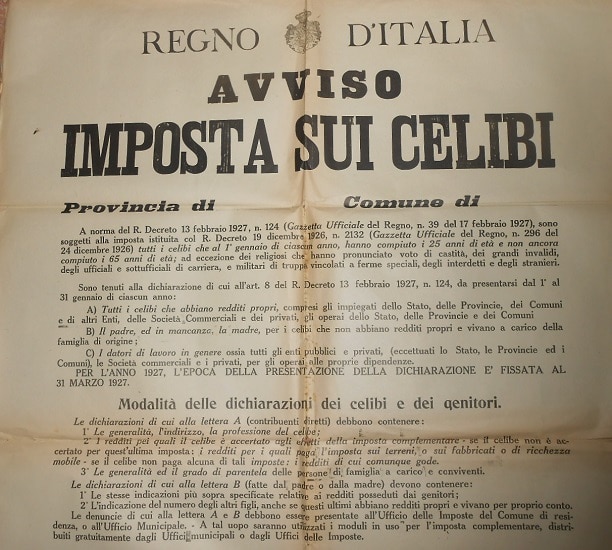

Nel discorso dell’Ascensione, maggio 1927, pronunciato alla camera dei Deputati, Mussolini dichiarò: “Per contare qualche cosa, l’Italia deve affacciarsi sulla soglia della seconda metà di questo secolo con una popolazione non inferiore ai sessanta milioni di abitanti. […] Se si diminuisce, signori, non si fa l’impero, si diventa una colonia!”. Il sostegno alle madri e i benefit alle famiglie numerose, e specularmente la tassa sul celibato, rientrarono dunque in una politica di potenza, che dirottava le scelte del singolo individuo verso gli interessi del regime.

Nel discorso dell’Ascensione, maggio 1927, pronunciato alla camera dei Deputati, Mussolini dichiarò: “Per contare qualche cosa, l’Italia deve affacciarsi sulla soglia della seconda metà di questo secolo con una popolazione non inferiore ai sessanta milioni di abitanti. […] Se si diminuisce, signori, non si fa l’impero, si diventa una colonia!”. Il sostegno alle madri e i benefit alle famiglie numerose, e specularmente la tassa sul celibato, rientrarono dunque in una politica di potenza, che dirottava le scelte del singolo individuo verso gli interessi del regime.

La tassa sul celibato fu istituita con il Regio decreto n° 124 del 13 febbraio 1927 e interessava gli uomini non sposati di età compresa tra i 25 e i 65 anni. Consisteva in un contributo fisso, variabile a seconda dell’età: partiva da 70 lire per le fasce più giovani, tra i 25 e i 35 anni, salendo poi a 100 lire fino ai 50 anni, per poi abbassarsi oltre quella soglia anagrafica a 50 lire. Dopo i 66 anni si veniva esentati. L’ammontare da versare venne aumentato due volte, nell’aprile 1934 e nel marzo 1937, con una aliquota aggiuntiva calcolata sul reddito del contribuente.

L’importo era devoluto all’Opera Nazionale Maternità e Infanzia, l’Onmi. Lo scopo dell’imposta era favorire i matrimoni e di conseguenza incrementare il numero delle nascite. Rimanevano esenti dal pagamento dell’oneroso tributo soltanto gli stranieri, i grandi invalidi di guerra, i sacerdoti, gli interdetti e i militari soggetti a ferme speciali. Provvedimento iscritto alle politiche di espansione perseguite dal governo fascista, la tassa sul celibato sarà abolita dal Governo Badoglio il 27 luglio 1943.

Ancora dal discorso dell’Ascensione: “Esistono nel Paese 5.700 istituzioni che si occupano della maternità e dell’infanzia, ma non hanno denaro sufficiente. Di qui la tassa sui celibi, alla quale forse in un lontano domani potrebbe fare seguito la tassa sui matrimoni infecondi. Questa tassa dà dai 40 ai 50 milioni; ma voi credete realmente che io abbia voluto questa tassa soltanto a questo scopo? Ho approfittato di questa tassa per dare una frustata demografica alla Nazione. Questo vi può sorprendere; qualcuno di voi può dire: ‘Ma come, ce n’era bisogno?’ Ce n’è bisogno. Qualche inintelligente dice: ‘Siamo in troppi’. Gli intelligenti rispondono: ‘Siamo in pochi’. Affermo che, dato non fondamentale, ma pregiudiziale della potenza politica e quindi economica e morale delle Nazioni, è la loro potenza demografica”.

L’Opera Nazionale Maternità e Infanzia era stata istituita con la legge n. 2277 del 10 dicembre 1925. Come spesso succede – e abbiamo documentato in altri articoli di questa rubrica – il fascismo propone belle scatole i cui contenuti non corrispondono alla bella confezione. Alla sua nascita, infatti, l’Ente morale O.N.M.I. si propone: “la protezione e l’assistenza della maternità, la protezione dell’allattamento materno, l’igiene sociale della prima infanzia, la profilassi antitubercolare infantile, l’igiene scolastica, l’educazione fisica, la protezione igienica del fanciullo nel lavoro, la repressione degli abusi della patria potestà, la protezione sociale del fanciullo nella vita, la repressione degli abusi e dei delitti contro l’infanzia, l’educazione dei fanciulli anormali, l’assistenza e la protezione dei fanciulli materialmente o moralmente abbandonati, la prevenzione della mendicità, del vagabondaggio e della criminalità dei minorenni, la rieducazione dei fanciulli traviati, il trattamento delinquenti” (Atti Parlamentari, Senato del Regno, legisl. XXVII).

L’Opera Nazionale Maternità e Infanzia era stata istituita con la legge n. 2277 del 10 dicembre 1925. Come spesso succede – e abbiamo documentato in altri articoli di questa rubrica – il fascismo propone belle scatole i cui contenuti non corrispondono alla bella confezione. Alla sua nascita, infatti, l’Ente morale O.N.M.I. si propone: “la protezione e l’assistenza della maternità, la protezione dell’allattamento materno, l’igiene sociale della prima infanzia, la profilassi antitubercolare infantile, l’igiene scolastica, l’educazione fisica, la protezione igienica del fanciullo nel lavoro, la repressione degli abusi della patria potestà, la protezione sociale del fanciullo nella vita, la repressione degli abusi e dei delitti contro l’infanzia, l’educazione dei fanciulli anormali, l’assistenza e la protezione dei fanciulli materialmente o moralmente abbandonati, la prevenzione della mendicità, del vagabondaggio e della criminalità dei minorenni, la rieducazione dei fanciulli traviati, il trattamento delinquenti” (Atti Parlamentari, Senato del Regno, legisl. XXVII).

Per quanto riguarda la donna, l’attenzione avrebbe dovuto, e sottolineo il condizionale, concentrarsi su: “le funzioni della maternità: la gravidanza, il parto, il puerperio e l’allattamento […] e l’infanzia la quale non si limita al tempo dell’allattamento e al secondo anno di vita, come si crede da alcuni, ma distinta dai fisiologi, nei tre periodi, prima, seconda e terza infanzia, si estende negli anni successivi all’età prescolastica e scolastica sino alla pubertà conclamata nella quale dall’adolescenza si entra nella giovinezza” (Atti Parlamentari, Senato del Regno, legisl. XXVII).

Per quanto riguarda la donna, l’attenzione avrebbe dovuto, e sottolineo il condizionale, concentrarsi su: “le funzioni della maternità: la gravidanza, il parto, il puerperio e l’allattamento […] e l’infanzia la quale non si limita al tempo dell’allattamento e al secondo anno di vita, come si crede da alcuni, ma distinta dai fisiologi, nei tre periodi, prima, seconda e terza infanzia, si estende negli anni successivi all’età prescolastica e scolastica sino alla pubertà conclamata nella quale dall’adolescenza si entra nella giovinezza” (Atti Parlamentari, Senato del Regno, legisl. XXVII).

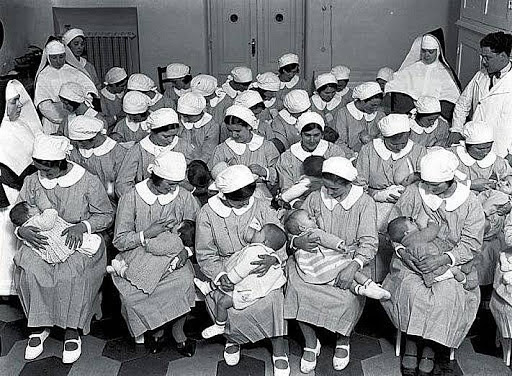

Per favorire l’ambizioso programma dell’Onmi, si prevede che in ogni Comune sorgano un consultorio materno e un ambulatorio ostetrico in cui recarsi regolarmente per visite e controlli. Ogni ambulatorio “ostetrico” deve essere dotato di: sala di osservazione, dormitorio, sala parto e operatoria. Si pensa anche all’assistenza materna, e si promuove l’istituzione di asili nido per bambini fino al terzo anno d’età, anche in prossimità delle fabbriche dove lavorano le madri, o laddove sia possibile all’interno degli stabilimenti stessi, insieme alla camera di allattamento. Ci fu consenso alle nuove iniziative assistenziali? La popolazione poteva usufruire di un sostegno, i figli potevano sperare in una condizione di vita migliore rispetto a quella dei genitori. A fronte del silenzio forzato da parte delle opposizioni, annullate per legge, indubbiamente quelle politiche crearono consenso: convinto, silenzioso, o forzato.

Ma il regime è regime. Le belle scatole del consenso vanno riempite. Di fianco, anzi, dentro ai bei propositi, affinché non rimangano solamente intenti, bisogna inserire altro! Può un regime dare un servizio al popolo senza averne un tornaconto? Può un regime proporre migliorie per la donna e i suoi figli, senza che questi, in un qualche modo, siano riconoscenti? E in che modo essere riconoscenti, se non “offrendosi” alla patria che li ha incentivati, voluti e sostenuti? Non si fa niente per niente. La scatola va riempita con “l’italico incedere degli eventi”.

Ma il regime è regime. Le belle scatole del consenso vanno riempite. Di fianco, anzi, dentro ai bei propositi, affinché non rimangano solamente intenti, bisogna inserire altro! Può un regime dare un servizio al popolo senza averne un tornaconto? Può un regime proporre migliorie per la donna e i suoi figli, senza che questi, in un qualche modo, siano riconoscenti? E in che modo essere riconoscenti, se non “offrendosi” alla patria che li ha incentivati, voluti e sostenuti? Non si fa niente per niente. La scatola va riempita con “l’italico incedere degli eventi”.

Infatti, nel 1933 l’Onmi è riorganizzato e la politica accentratrice del fascismo si manifesta, subito, nel trasferimento dei poteri. Fino a quel momento, cariche e ruoli erano distribuiti, tra Province e Comuni, a delegati o commissari straordinari, e per accedervi era necessario avere competenze tecniche. Gli organismi a livello centrale, con carica quadriennale, prevedevano un consiglio e una giunta composti da membri scelti tra i responsabili di istituzioni pubbliche e private che in precedenza operavano sul territorio, e che dal 1925 entrano a far parte dell’Onmi. Nei Comuni la gestione è flessibile: il numero dei membri viene di volta in volta deciso dal consiglio direttivo delle Federazioni fasciste. Oltre al numero di specialisti ritenuto idoneo, ogni Comune comprende di diritto l’ufficiale sanitario, il direttore didattico o un maestro, e un sacerdote.

Infatti, nel 1933 l’Onmi è riorganizzato e la politica accentratrice del fascismo si manifesta, subito, nel trasferimento dei poteri. Fino a quel momento, cariche e ruoli erano distribuiti, tra Province e Comuni, a delegati o commissari straordinari, e per accedervi era necessario avere competenze tecniche. Gli organismi a livello centrale, con carica quadriennale, prevedevano un consiglio e una giunta composti da membri scelti tra i responsabili di istituzioni pubbliche e private che in precedenza operavano sul territorio, e che dal 1925 entrano a far parte dell’Onmi. Nei Comuni la gestione è flessibile: il numero dei membri viene di volta in volta deciso dal consiglio direttivo delle Federazioni fasciste. Oltre al numero di specialisti ritenuto idoneo, ogni Comune comprende di diritto l’ufficiale sanitario, il direttore didattico o un maestro, e un sacerdote.

Nel 1933 entrano ufficialmente nei ranghi dell’Onmi esponenti del Pnf provenienti dalle organizzazioni sanitarie dei fasci. In questa trasformazione, è significativa la presenza di molte donne iscritte alla Federazione dei fasci femminili. La loro presenza è necessaria nell’Opera nazionale maternità e infanzia, occupandosi l’ente assistenziale di donne e questioni femminili. Il Pnf dispone inoltre che, qualora il padre non sia già sposato, vengano uniti in matrimonio i genitori del bambino. L’Onmi viene impiegata per incoraggiare e rafforzare non soltanto le unioni legittime ma anche il valore della famiglia come nucleo sociale, in cui l’uomo ricopre il ruolo di guida e protettore.

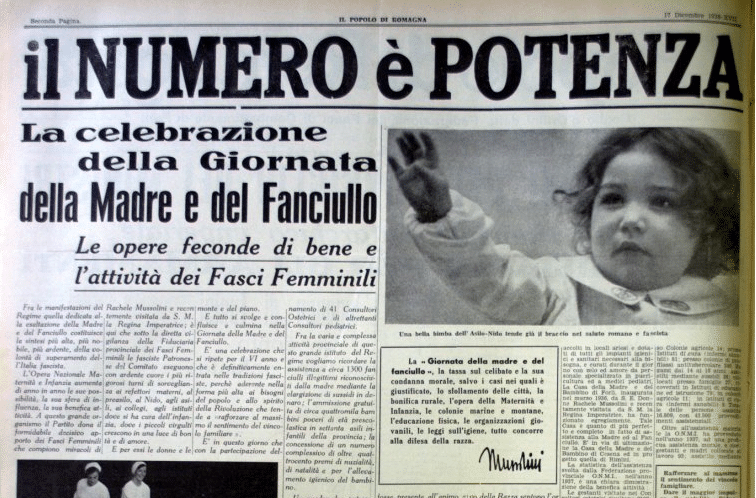

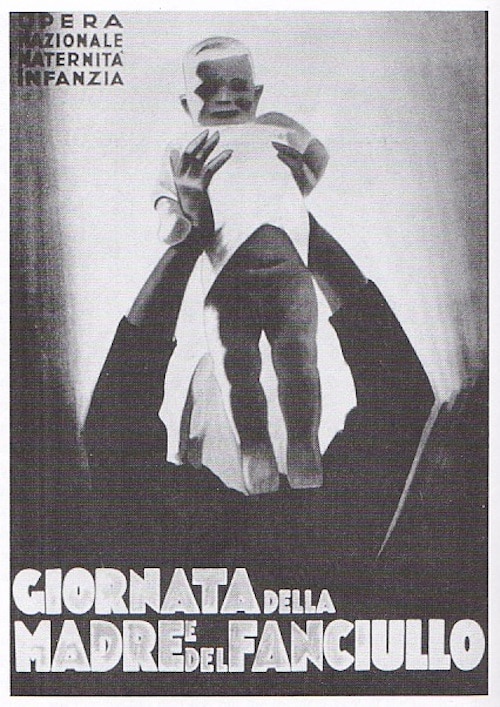

Il 24 dicembre 1933 viene inoltre istituita “la Giornata della Madre e del Fanciullo”, fissata nella data che nella tradizione cristiana evoca la famiglia fa assurgere la mamma, fascista, a Madonna civile del focolare. Ogni anno era il duce in persona ad assegnare un premio in denaro alle donne con più figli convenute a Roma per l’occasione: chi ne aveva più di sette riceveva un assegno di 5.000 lire e una polizza di assicurazione.

Il 24 dicembre 1933 viene inoltre istituita “la Giornata della Madre e del Fanciullo”, fissata nella data che nella tradizione cristiana evoca la famiglia fa assurgere la mamma, fascista, a Madonna civile del focolare. Ogni anno era il duce in persona ad assegnare un premio in denaro alle donne con più figli convenute a Roma per l’occasione: chi ne aveva più di sette riceveva un assegno di 5.000 lire e una polizza di assicurazione.

Durante le ore del doposcuola (dell’Opera nazionale balilla parleremo nel prossimo articolo), alle bambine veniva insegnato a cucire, diventare “donna italiana” dedita al marito e ai figli (tanti figli, si auspicava) e alla casa. A scuola si studiavano le storie delle eroiche madri italiane: Cornelia, madre dei Gracchi; Adelaide Cairoli, la madre degli eroi risorgimentali; Rosa Guitoni, mamma di Garibaldi; e, naturalmente Rosa Maltoni, madre di Mussolini.

A questo punto è opportuno porci qualche domanda. Le riforme sociali fasciste, pensate “per il popolo”, rispondevano ai bisogni reali, alla situazione socio-politico-culturale dell’Italia fascista? Parliamoci chiaro. La maggioranza dei lavoratori, in particolare nelle campagne, erano braccianti o mezzadri, oppure erano operai in fabbrica, e vivevano in condizioni di arretratezza e povertà fino alla miseria. Se una di queste famiglie non avesse avuto il numero di figli previsti, non avrebbe ottenuto alcun bonus. Ma valeva la pena procrearne altri, da sfamare? E per che cosa? La forza “umana”, da una parte era messa a disposizione del padrone per continuare a foraggiare i suoi interessi, dall’altra parte per dare soldati alle guerre volute dai padroni per espandere i loro interessi. Non risulti inadeguato il termine padrone. Negli anni della dittatura, sedicente rivoluzionaria tanto da definire l’Italia “proletaria e fascista”, il fascismo fu geneticamente e strutturalmente avvinghiato al potere economico, cioè ai padroni agrari e industriali. E ancora. Se una famiglia non era dichiaratamente a favore del fascismo (e non dico antifascista…), e uno dei due genitori non era già stato incarcerato, avrebbe avuto i riconoscimenti economici?

A questo punto è opportuno porci qualche domanda. Le riforme sociali fasciste, pensate “per il popolo”, rispondevano ai bisogni reali, alla situazione socio-politico-culturale dell’Italia fascista? Parliamoci chiaro. La maggioranza dei lavoratori, in particolare nelle campagne, erano braccianti o mezzadri, oppure erano operai in fabbrica, e vivevano in condizioni di arretratezza e povertà fino alla miseria. Se una di queste famiglie non avesse avuto il numero di figli previsti, non avrebbe ottenuto alcun bonus. Ma valeva la pena procrearne altri, da sfamare? E per che cosa? La forza “umana”, da una parte era messa a disposizione del padrone per continuare a foraggiare i suoi interessi, dall’altra parte per dare soldati alle guerre volute dai padroni per espandere i loro interessi. Non risulti inadeguato il termine padrone. Negli anni della dittatura, sedicente rivoluzionaria tanto da definire l’Italia “proletaria e fascista”, il fascismo fu geneticamente e strutturalmente avvinghiato al potere economico, cioè ai padroni agrari e industriali. E ancora. Se una famiglia non era dichiaratamente a favore del fascismo (e non dico antifascista…), e uno dei due genitori non era già stato incarcerato, avrebbe avuto i riconoscimenti economici?

C’è di più. Il regime iniziò a riservare alle donne italiane un compito preciso: partorire figli, i futuri soldati della nazione. La propaganda cominciò a esaltare le buone madri contro la “corruzione della donna moderna” e a definire il ruolo che le donne avrebbero dovuto ricoprire nella società. La maternità venne ridotta all’atto fisico di produrre bambini e la funzione procreativa delle donne finì per condizionare ogni aspetto del loro essere sociale: escluse dalla politica, ogni loro partecipazione alla sfera pubblica (volontariato, impegno nella cultura, nel riconoscimento dei diritti nei luoghi di lavoro…) venne subordinata al dovere principale di dare figli alla nazione. Se nel lungo periodo le norme assistenziali per la maternità introdotte dal regime, anche tramite l’Onmi, miravano all’incremento demografico, nel breve si rivelarono un eccezionale strumento di consolidamento e normalizzazione del regime.

Furono infatti un’arma efficacissima per la definizione di una scala gerarchica e patriarcale nei rapporti tra i sessi sconvolta dal Primo conflitto mondiale, e contro l’emancipazione femminile. Non miravano ad assicurare benefici alle donne come esseri umani, quanto ad assisterle solo nel compimento del loro dovere di far figli. Il destino delle donne divenne quello di essere madri, e il loro successo si misurava nel numero delle nascite. Non a caso, le madri prolifiche e le famiglie numerose venivano fotografate ed esaltate sui giornali quali esempi per le altre donne. Il pubblico riconoscimento, quindi, divenne la ricompensa per la procreazione e per il servizio reso alla nazione. L’Onmi fu uno dei tanti mezzi con cui il regime esercitò il potere, condizionando la vita e il futuro degli italiani, relegando, in particolare le donne, a un destino disegnato e segnato a priori. Tra l’altro, deciso da soli uomini, nei ministeri, in parlamento, in tutti i ruoli di spicco nell’organizzazione del partito…

Conclusione

Il Giornale Luce del 28 dicembre 1938, mostra all’Italia le 95 coppie “prolifiche” che invitate a palazzo Venezia ricevono da Mussolini premi economici:

In quell’anno esce il brano “Ma le gambe”, cantato da Enzo Aita e dalle inconfondibili sorelle del Trio Lescano:

Motivo e testi brillanti, trasgressivi, sbarazzini e impertinenti per l’epoca, “Ma le gambe” inneggia alla donna e alla sua fisicità, a ritmo di fox-swing l’Italia balla e canta la donna attraverso gli occhi maliziosi degli uomini. Chissà se le mamme con più di sette figli, costrette a occuparsi del marito e della casa, avevano il tempo di canticchiare il brano. Radio e grammofoni non si trovano nelle stalle o nelle fabbriche, erano riservati alle case dei pochi benestanti che potevano permetterseli.

Da ina parte canzone spensierata, allieta chi non ha problemi economici e può giocare sulla fisicità della donna; dall’altra parte illude chi lavora in ristrettezze e povertà e non può concedersi neppure di fermarsi a pensare. Metafora di un’Italia che canticchia, mentre il totalitario modo di costruire e obbligare al consenso non è solo strumento ma metodo. E l’Onmi ne è la conferma.

Paolo Papotti, componente della Segreteria nazionale Anpi, responsabile Formazione

Bibliografia

- MEF, dipartimento delle Finanze;

- Storia Illustrata, n. 265, dicembre 1979;

- Bettini, Stato e assistenza sociale in Italia. L’Opera Nazionale Maternità e Infanzia 1925-1975;

- De Grazia, Essere madri in Le donne nel regime fascista.

Pubblicato giovedì 2 Dicembre 2021

Stampato il 13/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/idee/formazione/promemoria-13-le-buone-opere-del-fascismo-lonmi/