Si può avere nostalgia di uomini mai conosciuti? O forse sarebbe meglio definirlo rimpianto per non avere più l’occasione di incontrarli? Persone che hanno camminato e si sono battute su queste stesse colline dell’Oltrepò pavese che sto scavalcando per tornare a casa mia, in pianura, e scrivere questo articolo dopo averne visitato i luoghi di una vita e parlato con i familiari. Non è semplice tracciare il profilo di un uomo come il conte Luchino Dal Verme che nelle valli della riva destra del Po è ancora un nome che si pronuncia con rispetto, così come quello del suo casato, legato profondamente alla gente di questi paesi.

Di famiglia aristocratica, allo scoppio della guerra Luchino è tenente di artiglieria a cavallo nel reggimento “Valoire” che partecipa all’offensiva prima sul fronte francese, poi in Jugoslavia e infine alla campagna di Russia. Richiamato in Italia prima della tragica ritirata, vicino a Forlì cerca di ricostruire il reggimento ed è in quel contesto che arriva l’ambiguo annuncio dell’armistizio e della fuga a sud dei Savoia e del Governo che lascia tutti disorientati. Negli ultimi anni Dal Verme descriverà questo senso di totale disorientamento di fronte a uno Stato che improvvisamente si disgrega come le scene del crollo delle torri gemelle a New York l’11 settembre del 2001. Tutti i riferimenti e le certezze in quei giorni caddero e di una intera comunità non rimase nulla. I militari, i podestà, i capistazione… tutti fuggivano e sembrava che quella fosse l’unica cosa che contasse. Per giorni punteranno i cannoni in direzioni diverse senza strategia. Qualche giorno dopo arrivò in una busta gialla il comando a tutti gli ufficiali di farsi trovare in una certa caserma. Ma l’ordine lascia perplessi i graduati per l’anomalia formale che l’accompagna, capiscono che si tratta di un espediente dei tedeschi per catturarli e deportarli in Germania. Allora Luchino comprese chi li aveva traditi causando tutto questo, si alzò dal tavolo intorno al quale da ore gli ufficiali stavano discutendo su cosa fosse giusto fare, e disse che era il re che tradiva, causando una dura risposta dei suoi compagni.

Non è facile per noi immaginare cosa significasse questo. Una retorica della monarchia che precedeva di decenni la venuta del fascismo, una dittatura che cresceva i suoi figli apparentemente incapaci di pensare e di criticare, uomini che da anni in Europa e in Africa combattevano una guerra nel nome del re. Un intero popolo ridotto alla fame e al dolore per inseguire un impero, un mito di potenza e di forza che in un attimo si rivelarono una bolla di sapone nel vento. Cadeva il senso della parola “dovere” ma sorgeva la parola “coscienza”. Se capiamo questo forse riusciamo a immaginare lo stato d’animo e la difficoltà con cui quei militari nei giorni e nei mesi successivi fecero ciascuno le proprie scelte. Alla fine in quella stanza di caserma quegli uomini si stringeranno la mano con la promessa vicendevole che non si sarebbero rinfacciati in futuro la scelta di ciascuno, ma nessuno era pienamente convinto che ciò che stava facendo fosse la cosa giusta. E così, andato in cartoleria ad acquistare una risma di carta bianca, Dal Verme consegnò a ognuno dei suoi 76 uomini un foglio con su scritto: “Ha servito con onore il suo Paese”. Un gesto senza alcun valore legale ma dal grandissimo significato per quegli uomini che nessuno aveva ringraziato per tutto quello che avevano fatto e che ora erano completamente sbandati, diventati responsabili solo di sé stessi. Due di loro, però, si avvicinarono dicendogli che erano anarchici ed erano rimasti solo per legame personale, come tutti gli altri, ma non volevano il suo foglio. Vista la scena, un carabiniere gli disse: “Lo dia a me che non so più chi sono”.

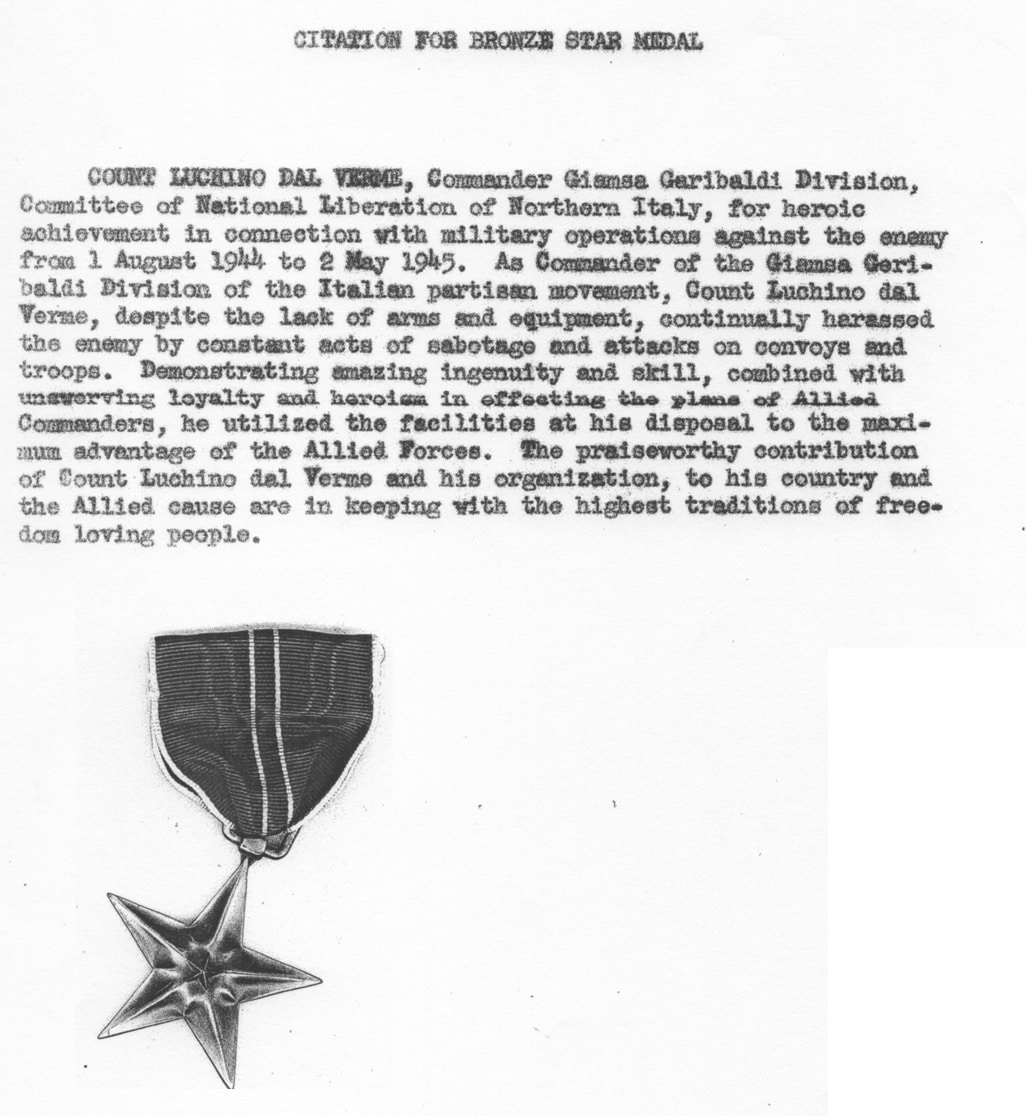

Come tanti altri soldati, il conte Luchino torna dalla Romagna a piedi fino a Torre degli Alberi, una frazione di una sessantina di persone nel comune di Ruino, in provincia di Pavia sulle colline dell’appennino. Luchino era solito raccontare che non una porta si era chiusa alla sua richiesta di aiuto e così, da quei gesti semplici di gente che non aveva nulla ma che condivideva quel poco che aveva con lui, capì che il Paese si sarebbe salvato. A casa, disorientato e confuso, rimase nascosto circa sei mesi nel bosco. Disse alla madre: “Per la prima volta non so quale sia il mio dovere”. Per fortuna, non era l’unico. Lì vicino, si nascondeva anche Italo Pietra che gli venne proposto di incontrare. I due non si conoscevano né si fidavano l’uno dell’altro. Così si diedero appuntamento in un campo di granoturco entrando uno da un lato e l’altro dall’altro, senza armi. Alla fine, fu proprio Pietra, con l’aiuto di un sacerdote, a convincerlo che si doveva impegnare nella Resistenza e uscire dall’isolamento in cui viveva. Il conte cominciò così a fare qualche piccola missione in bici come staffetta quando il Pci gli chiese di assumere il comando di una brigata garibaldina che operava nella zona. Dal Verme accettò a patto però che il comando militare non fosse influenzato dalle direttive di partito, da cui non voleva avere problemi. Assumerà in un primo tempo il comando della 88° brigata Casotti, infine dell’intera divisione Gramsci a capo della quale, su espressa richiesta del generale Cadorna del Corpo Volontari della Libertà, entrerà a Milano alle ore 17 del 27 aprile alla testa di circa 600 uomini. La scelta di chiedere l’intervento delle formazioni dell’Oltrepò non fu casuale poiché il generale, figlio del Cadorna di Caporetto, si affidò a questi partigiani che erano, sotto il profilo militare, tra i meglio organizzati ed equipaggiati.

Come tanti altri soldati, il conte Luchino torna dalla Romagna a piedi fino a Torre degli Alberi, una frazione di una sessantina di persone nel comune di Ruino, in provincia di Pavia sulle colline dell’appennino. Luchino era solito raccontare che non una porta si era chiusa alla sua richiesta di aiuto e così, da quei gesti semplici di gente che non aveva nulla ma che condivideva quel poco che aveva con lui, capì che il Paese si sarebbe salvato. A casa, disorientato e confuso, rimase nascosto circa sei mesi nel bosco. Disse alla madre: “Per la prima volta non so quale sia il mio dovere”. Per fortuna, non era l’unico. Lì vicino, si nascondeva anche Italo Pietra che gli venne proposto di incontrare. I due non si conoscevano né si fidavano l’uno dell’altro. Così si diedero appuntamento in un campo di granoturco entrando uno da un lato e l’altro dall’altro, senza armi. Alla fine, fu proprio Pietra, con l’aiuto di un sacerdote, a convincerlo che si doveva impegnare nella Resistenza e uscire dall’isolamento in cui viveva. Il conte cominciò così a fare qualche piccola missione in bici come staffetta quando il Pci gli chiese di assumere il comando di una brigata garibaldina che operava nella zona. Dal Verme accettò a patto però che il comando militare non fosse influenzato dalle direttive di partito, da cui non voleva avere problemi. Assumerà in un primo tempo il comando della 88° brigata Casotti, infine dell’intera divisione Gramsci a capo della quale, su espressa richiesta del generale Cadorna del Corpo Volontari della Libertà, entrerà a Milano alle ore 17 del 27 aprile alla testa di circa 600 uomini. La scelta di chiedere l’intervento delle formazioni dell’Oltrepò non fu casuale poiché il generale, figlio del Cadorna di Caporetto, si affidò a questi partigiani che erano, sotto il profilo militare, tra i meglio organizzati ed equipaggiati.

Per raccontarne l’alto profilo umano del comandante Dal Verme credo sia utile richiamare le sue stesse parole che spiegano bene cosa ci facesse un nobile cattolico a comandare una divisione comunista.

“Nel mio caso il commissario era un comunista (Tino Casali, ndr). Io non lo ero e non lo sono. Ebbene, sappiate che mai, tra me e lui ci fu contrasto di idee. Dubbi, perplessità, sì: tremende. È vero che il minimo comun denominatore era splendido, era la libertà. Io per la sua di comunista, lui per la mia di cattolico. Quando ci ritroviamo, ancora oggi come allora ci scrutiamo per sapere chi dei due ha raggiunto meglio la coerenza con le sue idee […] Ma torniamo ai nostri uomini, non ho mai saputo quanti fossero comunisti e quanti no, ma so quanti morirono per tutti noi: per la libertà di ciascuno di noi. Questo ci impone di sapere che cosa ne abbiamo fatto della nostra libertà o per lo meno che cosa intendiamo farne” [1].

Luchino Dal Verme “Maino” (nome di battaglia ispirato alla famosa marca di biciclette) è la prova dell’assoluta eterogeneità del movimento della Resistenza nella guerra di Liberazione, una lotta di popolo che riusciva a tenere insieme liberali e comunisti, democristiani e socialisti, anarchici e repubblicani, ex militari, operai, professionisti, politici, contadini, vecchi, donne e adolescenti. Tutti contribuivano per il medesimo scopo della libertà e la pace per tutti. Certamente i rapporti tra un militare libero, uomo d’azione, portatore di una storia personale e familiare enorme e i dirigenti del Pci non furono sempre semplici, ma nel massimo rispetto reciproco sì. D’altronde erano rispettivamente agli antipodi in tutto. Raccontava che li faceva diventare matti perché gli diceva che per essere un bravo comunista bisogna prima di tutto essere dei santi. Maino era solito ricordare che senza l’aiuto della popolazione civile non avrebbero potuto resistere quei mesi di lotta partigiana. Piccoli aiuti, messaggi fatti girare, biancheria stesa in una certa posizione per indicare la presenza di tedeschi nella zona, rifornimenti, nascondigli e, con la discesa della neve, il confondere le impronte dei partigiani sul manto bianco camminandoci sopra ed intorno.

Durante quei venti mesi sulle montagne i contatti col comando tedesco e fascista non furono pochi, sia per trattare brevi pause belliche quando le azioni lungo la via Emilia divennero per loro troppo dannose, sia per lo scambio di prigionieri come il caso di Torrazza Coste. I partigiani avevano fatto prigioniero un generale tedesco e la Wermacht, in risposta, aveva prelevato decine di uomini dal paesino. Fu sempre Luchino ad andare fino a Voghera al comando tedesco per trattare la consegna che fortunatamente andò a buon fine, benché temesse per la propria vita. A fine conflitto il Comune del piccolo borgo volle così assegnargli la cittadinanza onoraria. Nei giorni successivi alla Liberazione, dopo che i garibaldini arrivati a Milano furono sistemati presso la scuola di Viale Romagna, Dal Verme sarà espressamente richiesto da trenta ufficiali tedeschi per arrendersi e consegnarsi, riconoscendo in lui un valido e valoroso avversario contro cui si erano battuti in precedenza sulle colline.

Poco avvezzo alla retorica commemorativa, pochi giorni dopo l’arrivo a Milano decide di tornare a casa nel trecentesco castello di famiglia a Torre degli Alberi per festeggiare l’8 maggio con la famiglia e la gente del posto. Per capire quanto i contadini di questa terra fossero legati al conte e al casato, si deve sapere che al suo ritorno portarono indietro su carri di buoi tutto il mobilio di famiglia che erano riusciti a mettere in salvo dai tedeschi e mongoli (prigionieri del Turkmenistan) con l’inganno di voler saccheggiare per vendetta il palazzo: il pianoforte a coda, le federe ricamate con lo stemma di famiglia, i mobili del ‘400, la macchina da cucire della madre… purtroppo danni enormi vennero comunque fatti dai mongoli con la biblioteca scaricata nel bosco o i quadri tagliati. Non è un legame che si crea in breve tempo, ma un rapporto viscerale tra la nobile casata dei Dal Verme e quella porzione di mondo che è l’Oltrepò pavese, terra che li vede qui insediati con ampi feudi fin dal XIV secolo.

Ma come il forte legame con il popolo ha le sue ragioni, anche le scelte di vita di Luchino trovano un sottile file rouge che lo lega ai suoi avi e ci fa capire che una così grande e orgogliosa moralità non nasce dal nulla. La fedeltà, anzitutto, fu in origine il motivo della fortuna dei fondatori del casato quali (caso volle) Luchino e Jacopo Dal Verme, che nel XIV secolo fecero fortuna come capitani di ventura al soldo in particolare dei Visconti prima e degli Sforza poi, tanto che nella Certosa di Pavia, accanto al monumento funebre di Ludovico il Moro e Beatrice d’Este (ultimo duca milanese), per volere dello stesso signore, fu ritratto il Dal Verme, a ringraziamento per la sua lealtà dimostrata. Un altro Luchino, nell’Ottocento, fu precettore di casa Savoia e intraprese la carriera militare dopo aver partecipato alle guerre di indipendenza ma quando durante i moti di Milano del 1898 si rifiutò di eseguire gli ordini di Bava Beccaris di sparare coi cannoni sulla folla, dovette lasciare l’esercito e cominciò ad esplorare l’oriente dall’Africa alla Siberia e il Giappone sulla nave Vittor Pisani. Una famiglia con un altissimo senso della fedeltà e dalla parte del popolo che nella zona aiutò moltissimo sia nelle opere civili che nel lavoro. Le scelte resistenziali di Dal Verme e in particolare la sua durissima critica contro il re, lo portarono a non essere visto di buon occhio dagli altri nobili, ma ciò non lo distolse dai suoi convincimenti valoriali.

Dopo la guerra il conte partigiano si dedicherà con passione all’azienda agricola, eliminando la mezzadria e assumendo direttamente i contadini prima della riforma agraria del 1950. Una volta, girando per vendere i suoi pulcini in Romagna, trovò per caso in una casa un foglio incorniciato con scritto: “Ha servito con onore il suo Paese” e la commozione fu tanta. Lo vennero a cercare per proporgli una candidatura importante per le elezioni sia i comunisti, sia i democristiani, sia i liberali ma rifiutò sempre tutte le proposte. Dal carattere sanguigno e d’azione, la sua vicenda umana ricorda in tutto quella di Lucio Quinzio Cincinnato, console e dittatore della repubblica romana. Come racconta Tito Livio, dopo essere stato designato dal Senato per salvare Roma ed aver vinto, aveva in mano tutto il potere e avrebbe potuto chiedere qualsiasi cosa ma lui, finito il suo dovere verso lo Stato, volle solamente ritirarsi al suo campicello. Così anche il conte ribelle, finito l’ultimo dovere che sentiva nei confronti del Paese, dopo aver combattuto molte guerre ed essere stato al centro della storia del suo tempo, si ritirò ai suoi campi sulle dolci e verdi colline di quella fetta di appenino tra la pianura e il mar ligure amando ancora di più quella terra ora libera in cui vivere in pace e mettere su famiglia.

Dopo la guerra il conte partigiano si dedicherà con passione all’azienda agricola, eliminando la mezzadria e assumendo direttamente i contadini prima della riforma agraria del 1950. Una volta, girando per vendere i suoi pulcini in Romagna, trovò per caso in una casa un foglio incorniciato con scritto: “Ha servito con onore il suo Paese” e la commozione fu tanta. Lo vennero a cercare per proporgli una candidatura importante per le elezioni sia i comunisti, sia i democristiani, sia i liberali ma rifiutò sempre tutte le proposte. Dal carattere sanguigno e d’azione, la sua vicenda umana ricorda in tutto quella di Lucio Quinzio Cincinnato, console e dittatore della repubblica romana. Come racconta Tito Livio, dopo essere stato designato dal Senato per salvare Roma ed aver vinto, aveva in mano tutto il potere e avrebbe potuto chiedere qualsiasi cosa ma lui, finito il suo dovere verso lo Stato, volle solamente ritirarsi al suo campicello. Così anche il conte ribelle, finito l’ultimo dovere che sentiva nei confronti del Paese, dopo aver combattuto molte guerre ed essere stato al centro della storia del suo tempo, si ritirò ai suoi campi sulle dolci e verdi colline di quella fetta di appenino tra la pianura e il mar ligure amando ancora di più quella terra ora libera in cui vivere in pace e mettere su famiglia.

Il conte partigiano ha raggiunto i suoi antenati e i suoi uomini il 29 marzo 2017 nella sua Torre degli Alberi all’età di 103 anni, sazio di vita e di giorni.

Giacomo Perego

[1] Cit. in La Resistenza in Lombardia, edizioni Labor Milano, 1965; pag. 120

Pubblicato sabato 15 Settembre 2018

Stampato il 04/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/il-quotidiano/maino-il-conte-partigiano/