C’erano una volta sette amici, tutti piemontesi – chi di Torino, chi di Alessandria, chi di Casale Monferrato – tutti finiti nel torbido limbo generato dalle leggi razziali che, in quanto ebrei (peraltro non praticanti), avrebbero dovuto impedir loro di trovare un impiego, ma che tutti e sette, o quasi, erano riusciti a eludere, trasferendosi nel capoluogo lombardo. Infatti “a Milan laùren tücc”, a Milano lavorano tutti, anche gli ebrei. E una volta finito di travagliare ci si ritrova a casa di qualcuno per discutere, per ridere, per cercare un senso a ciò che sta là fuori.

C’erano una volta sette amici, tutti piemontesi – chi di Torino, chi di Alessandria, chi di Casale Monferrato – tutti finiti nel torbido limbo generato dalle leggi razziali che, in quanto ebrei (peraltro non praticanti), avrebbero dovuto impedir loro di trovare un impiego, ma che tutti e sette, o quasi, erano riusciti a eludere, trasferendosi nel capoluogo lombardo. Infatti “a Milan laùren tücc”, a Milano lavorano tutti, anche gli ebrei. E una volta finito di travagliare ci si ritrova a casa di qualcuno per discutere, per ridere, per cercare un senso a ciò che sta là fuori.

Il posto è un appartamento ammobiliato di via San Martino 7, di proprietà di Ada Della Torre, laureata in Legge, poi in Lettere, giovane impiegata della casa editrice di Enrico Dall’Oglio, Corbaccio, e futura insegnante e pedagogista. Ada è la cugina di Primo Levi, e gli altri amici sono quelli di cui l’autore di “Se questo è un uomo” parla nel racconto “Oro”, contenuto nel “Sistema periodico”: «nell’autunno 1942 eravamo a Milano sette amici di Torino, ragazzi e ragazze, approdati per motivi diversi nella grossa città che la guerra rendeva inospitale; i nostri genitori, chi ancora li aveva, erano sfollati in campagna per sottrarsi ai bombardamenti, e noi facevamo vita ampiamente comune. […] Euge era architetto, voleva rifare Milano, e diceva che il miglior urbanista era stato Federico Barbarossa. Silvio era dottore in legge, ma scriveva un trattato di filosofia su minuscoli foglietti di carta velina ed era impiegato in un’impresa di trasporti e spedizioni. Ettore era ingegnere alla Olivetti. Lina faceva l’amore con Euge e si occupava vagamente di gallerie d’arte. Vanda era chimica come me, ma non trovava lavoro, ed era permanentemente irritata di questo fatto perché era femminista. Ada era mia cugina e lavorava alle Edizioni Corbaccio: Silvio la chiamava bidottore perché aveva due lauree, ed Euge la chiamava cugimo che voleva dire cugina di Primo, del che Ada si risentiva un poco».

Il posto è un appartamento ammobiliato di via San Martino 7, di proprietà di Ada Della Torre, laureata in Legge, poi in Lettere, giovane impiegata della casa editrice di Enrico Dall’Oglio, Corbaccio, e futura insegnante e pedagogista. Ada è la cugina di Primo Levi, e gli altri amici sono quelli di cui l’autore di “Se questo è un uomo” parla nel racconto “Oro”, contenuto nel “Sistema periodico”: «nell’autunno 1942 eravamo a Milano sette amici di Torino, ragazzi e ragazze, approdati per motivi diversi nella grossa città che la guerra rendeva inospitale; i nostri genitori, chi ancora li aveva, erano sfollati in campagna per sottrarsi ai bombardamenti, e noi facevamo vita ampiamente comune. […] Euge era architetto, voleva rifare Milano, e diceva che il miglior urbanista era stato Federico Barbarossa. Silvio era dottore in legge, ma scriveva un trattato di filosofia su minuscoli foglietti di carta velina ed era impiegato in un’impresa di trasporti e spedizioni. Ettore era ingegnere alla Olivetti. Lina faceva l’amore con Euge e si occupava vagamente di gallerie d’arte. Vanda era chimica come me, ma non trovava lavoro, ed era permanentemente irritata di questo fatto perché era femminista. Ada era mia cugina e lavorava alle Edizioni Corbaccio: Silvio la chiamava bidottore perché aveva due lauree, ed Euge la chiamava cugimo che voleva dire cugina di Primo, del che Ada si risentiva un poco».

Tra costoro, poniamo l’attenzione su Silvio Ortona, che la sera usava la carta velina per fermare da qualche parte le sue idee e di giorno lavorava nella ditta di trasporti “Allianza”. È stato amico di Levi prima e dopo la guerra. Ma soprattutto – possiamo dire – ne è stato il padrino dell’attività letteraria.

Per seguire le tracce di questa storia dimenticata, o conosciuta da pochi, abbiamo quindi deciso di fare una chiacchierata con Enrico Pagano, direttore dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel biellese, nel vercellese, in Valsesia, e coautore con Bruno Ferrarotti del volume “Da Primo Levi alla Libreria del Popolo. L’amico del popolo 1945-1950”, edito da Edizioni Effedì e realizzato in collaborazione con la Fondazione Rinascita Vercellese e l’Istorbive.

Per seguire le tracce di questa storia dimenticata, o conosciuta da pochi, abbiamo quindi deciso di fare una chiacchierata con Enrico Pagano, direttore dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel biellese, nel vercellese, in Valsesia, e coautore con Bruno Ferrarotti del volume “Da Primo Levi alla Libreria del Popolo. L’amico del popolo 1945-1950”, edito da Edizioni Effedì e realizzato in collaborazione con la Fondazione Rinascita Vercellese e l’Istorbive.

Partiamo dai protagonisti. Primo Levi tutti lo conoscono. Raccontaci invece qualcosa su Silvio Ortona.

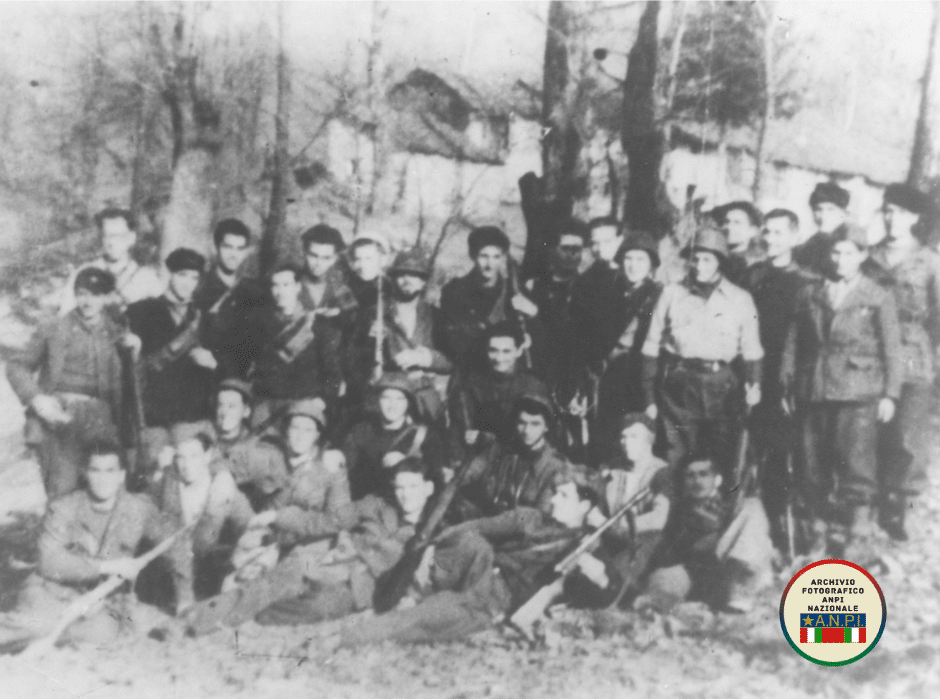

Silvio Ortona è stato partigiano, politico, sindacalista, intellettuale: la sua vita, vissuta dal 1916 al 2005 tra Casale Monferrato, dove è nato, Milano, Vercelli e Torino, ha incrociato leggi razziali (ma, come Liliana Segre, preferisco chiamarle razziste, aggettivo che arriva più diretto), fascismo e Resistenza, prima dell’impegno profuso nella ricostruzione politica e culturale del Paese. Era laureato in giurisprudenza, come il padre Eugenio, avvocato di opinioni politiche liberali, mentre la madre, Marietta Segre, era maestra. Le leggi razziste del fascismo gli impedirono di seguire il corso per allievi ufficiali dell’esercito e di praticare la professione. Aderì al Partito Comunista clandestino nel 1941 e due anni dopo entrò nella Resistenza biellese, con il nome di battaglia “Lungo”, dovuto alla sua statura.

È stato quindi un combattente.

Fu comandante del distaccamento “Fratelli Bandiera” e poi della 2^ brigata Garibaldi “Biella”. Alla smobilitazione, Ortona era capo di Stato maggiore della Zona Biellese. Dopo la Liberazione fu dirigente della federazione vercellese del partito comunista e direttore del settimanale L’amico del popolo. Si sposò con Ada Della Torre e dal matrimonio nacquero tre figli, Guido, Sandro e Carla, che ci ha lasciati nel 2019.

Dunque Ortona è l’anima culturale della Federazione comunista di Vercelli e del giornale collegato, L’amico del popolo. Quale ruolo politico Ortona assegnava alla cultura? Quali caratteristiche rendono L’amico del popolo diverso da altri giornali analoghi?

Ortona riteneva che gli intellettuali dovessero condividere il proprio sapere con il maggior numero possibile di persone, ma anche che l’accesso alla cultura fosse per i lavoratori un diritto ed un dovere. Erano tempi in cui un solido bagaglio culturale era prerogativa indispensabile per chi voleva interessarsi alla politica, a tutti i livelli; la cultura era uno strumento di emancipazione e di promozione che non doveva rimanere riservata alle élites sociali. Homo faber e homo sapiens, cioè il lavoratore e l’intellettuale, nel progetto de L’amico del popolo dovevano riunirsi e trasfondere le proprie esperienze. Il giornale perciò sostenne importanti iniziative come la creazione della Libreria del Popolo, una cooperativa nata con lo scopo di rendere disponibili libri e riviste per tutti, che avrebbe dovuto essere, per i frequentatori, una seconda casa al servizio della formazione culturale, “strumento poderoso per l’elevazione politica ed economica del popolo”. In coerenza con questo modo di pensare, le pagine del giornale riservarono alla cultura ampi spazi dedicati a brani letterari, liriche (alcune dello stesso Ortona, a firma Lungo), recensioni di libri e film, in misura a volte preponderante rispetto a temi di attualità politica ed economica.

Ortona riteneva che gli intellettuali dovessero condividere il proprio sapere con il maggior numero possibile di persone, ma anche che l’accesso alla cultura fosse per i lavoratori un diritto ed un dovere. Erano tempi in cui un solido bagaglio culturale era prerogativa indispensabile per chi voleva interessarsi alla politica, a tutti i livelli; la cultura era uno strumento di emancipazione e di promozione che non doveva rimanere riservata alle élites sociali. Homo faber e homo sapiens, cioè il lavoratore e l’intellettuale, nel progetto de L’amico del popolo dovevano riunirsi e trasfondere le proprie esperienze. Il giornale perciò sostenne importanti iniziative come la creazione della Libreria del Popolo, una cooperativa nata con lo scopo di rendere disponibili libri e riviste per tutti, che avrebbe dovuto essere, per i frequentatori, una seconda casa al servizio della formazione culturale, “strumento poderoso per l’elevazione politica ed economica del popolo”. In coerenza con questo modo di pensare, le pagine del giornale riservarono alla cultura ampi spazi dedicati a brani letterari, liriche (alcune dello stesso Ortona, a firma Lungo), recensioni di libri e film, in misura a volte preponderante rispetto a temi di attualità politica ed economica.

Detto questo, qual è il collegamento culturale tra Silvio Ortona e Primo Levi?

Per Primo Levi e Silvio Ortona le leggi razziste imposte dal fascismo, pur nell’assoluta negatività che le caratterizzarono, rappresentarono la riconquista del libero arbitrio, esercitato tuttavia in una giovanile inconsapevolezza, che lo stesso Levi dichiara riferendosi al soggiorno milanese. Scrive infatti: “La nostra ignoranza ci concedeva di vivere, come quando sei in montagna, e la tua corda è logora e sta per spezzarsi, ma tu non lo sai e vai sicuro”. Non è casuale la metafora, perché sia Levi che Ortona erano amanti e frequentatori delle vette alpine. Fra i due si era instaurata una profonda corrispondenza affettiva, intellettuale e poetica. Sono di Silvio Ortona i versi che “danzano per il capo” a Primo Levi nel capitolo di Se questo è un uomo intitolato «Kraus»: «… infin che un giorno/senso non avrà più dire: domani». Come raccontano i figli di Ortona, Primo Levi era di casa nella residenza vercellese di Ada e Silvio; si era stabilito un rapporto molto intenso, rafforzato successivamente dopo il trasferimento a Torino. Di Ortona mi piace ricordare la definizione che dava di sé stesso, alla luce della citazione dei suoi versi nell’opera di Levi ma anche come autore del testo adattato alla cultura partigiana dell’Inno di Oberdan (“Onore a chi cade in cammin, esempio per chi resta a lottare” sono suoi versi): “un famoso poeta anonimo”.

Le prime prove poetiche di Levi, pubblicate sull’Amico del popolo, sono Buna Lager e Salmo (il futuro Shemà). Leggendo il tuo saggio, sono rimasto colpito dalle annotazioni che fai a proposito delle varianti testuali di Shemà, laddove scrivi che nell’approdo alla versione definitiva si assiste a “una piccola rivoluzione, il passaggio da una pedagogia coercitiva a una persuasiva”; ed è vero. Ma non pensi, vista anche la minacciosa severità degli ultimi tre versi (O vi si sfaccia la casa,/La malattia vi impedisca,/I vostri nati torcano il viso da voi) che la prima lezione fosse migliore di quella definitiva?

Le prime prove poetiche di Levi, pubblicate sull’Amico del popolo, sono Buna Lager e Salmo (il futuro Shemà). Leggendo il tuo saggio, sono rimasto colpito dalle annotazioni che fai a proposito delle varianti testuali di Shemà, laddove scrivi che nell’approdo alla versione definitiva si assiste a “una piccola rivoluzione, il passaggio da una pedagogia coercitiva a una persuasiva”; ed è vero. Ma non pensi, vista anche la minacciosa severità degli ultimi tre versi (O vi si sfaccia la casa,/La malattia vi impedisca,/I vostri nati torcano il viso da voi) che la prima lezione fosse migliore di quella definitiva?

Primo Levi affermava, a proposito delle motivazioni che l’avevano indotto alla scrittura, che il tema dell’indignazione dovesse essere prevalente. Il suo racconto aveva le caratteristiche di un atto di accusa e aggiungeva che per il reduce raccontare “è impresa importante e complessa. È percepita a un tempo come un obbligo morale e civile, come un bisogno primario, liberatorio”. Nella prima versione di Salmo, che leggiamo su L’amico del popolo del 31 maggio 1947, riferendosi alle parole scelte per la lirica, Levi usa l’imperativo “inculcatele”; nella versione definitiva, che appare già nell’edizione De Silva dell’ottobre successivo, usa la variante “ripetetele”. Levi si era forse convinto, in quel breve intervallo, che l’indignazione, perché fosse condivisa, dovesse avere la natura di un sentimento da costruire attraverso la consapevolezza generata dalla lettura meditata, non da riversare in forma quasi violenta.

Torniamo alla questione che ha attraversato la scuola per tutto il Novecento e che ancora è discussa: s’impara meglio con una didattica persuasiva e partecipata o con un apprendimento forzato?

Credo che Levi con quella variante abbia voluto contrastare la violenza pedagogica caratteristica del periodo fascista in cui era stato educato ed abbia anche voluto trasmettere un principio formativo da applicare anche nella pedagogia d’ambito familiare. La severità degli ultimi tre versi ripropone parole e toni minacciosi caratteristici del Deuteronomio, il libro dell’Antico Testamento fondamentale per la religione ebraica: Levi sostituisce però alle maledizioni per chi non seguirà le parole divine quelle per chi verrà meno alla trasmissione del ricordo della Shoah. La tragica esperienza umana vissuta per lui andava tramandata come se fosse sacra: l’adozione dello stesso linguaggio della religione è molto efficace, ma non nasce da sentimenti vendicativi, bensì dallo stesso timore che ha indotto recentemente Liliana Segre a paventare la prossima riduzione della Shoah ad una riga sui manuali scolastici.

Ancora qualche curiosità. Levi e Ortona hanno continuato a frequentarsi fino alla morte del primo. Ortona fu sempre convinto che Levi non si fosse tolto la vita, che in qualche modo fosse riuscito a fare i conti con l’angoscia del passato…

Ancora qualche curiosità. Levi e Ortona hanno continuato a frequentarsi fino alla morte del primo. Ortona fu sempre convinto che Levi non si fosse tolto la vita, che in qualche modo fosse riuscito a fare i conti con l’angoscia del passato…

Sulla fine di Primo Levi, come noto, i pareri sono discordanti: chi sostiene l’ipotesi del suicidio ne individua la causa nel senso di smarrimento, se non di vergogna, per l’impossibilità di trovare una ragione al fatto di essere sopravvissuto ai campi di sterminio, cui si sarebbe aggiunta la condanna a rivivere per tutta la vita la tragedia da cui era scampato. Sappiamo che prendeva farmaci antidepressivi e che per qualche tempo aveva dovuto dismetterli per altre ragioni di salute. Tra quanti sono stati in contatto con lui negli ultimi giorni ci sono pareri discordanti, chi sottolinea la sua progettualità esistenziale ancora viva, chi crede di individuare, a ritroso, segni premonitori del suicidio. A me sembra, leggendo i passi finali de “I sommersi e i salvati”, il suo ultimo lavoro, pubblicato nel 1986, che Levi fosse più preoccupato dalla difficoltà di farsi ascoltare dai giovani che angosciato dal passato. Ma riafferma in quelle pagine il dovere di essere ascoltati, pur in presenza del rischio di apparire anacronistici. Mi sembra che non sia affatto un programma rinunciatario né un messaggio da testamento, e, per quanto non mi senta assolutamente di avere certezze in merito, mi fido delle convinzioni di Ortona in ragione della conoscenza intima che aveva dell’amico.

Per finire, lasciamo un attimo da parte Levi e diciamo ancora qualcosa su Ortona. Chiusa l’avventura dell’Amico del popolo, cosa accadde?

Negli anni in cui Silvio Ortona fu parlamentare, eletto nel 1948 e nel 1953, la magistratura avviò indagini e processi su episodi della Resistenza in provincia di Vercelli che lo coinvolsero direttamente. Quando, nel 1958, non essendo stato rieletto in Parlamento, perse l’immunità parlamentare, fu spiccato contro di lui un mandato di arresto per la vicenda dell’ex ospedale psichiatrico di Vercelli del 12 maggio 1945: come responsabile del locale Comando di piazza gli fu attribuita la responsabilità oggettiva del prelevamento dal campo di concentramento di Novara di 65 prigionieri fascisti, di cui 51 furono giustiziati. Anche alla giustizia risultava che non avesse partecipato all’azione, ma serviva condannare qualcuno in vista. Riparò in Cecoslovacchia, dove rimase per poco meno di un anno, rientrando in Italia nell’agosto 1959 grazie ad un’amnistia. Era la stagione dei processi alla Resistenza e la vigilia dell’insediamento del governo Tambroni che ebbe l’appoggio determinante dei parlamentari neofascisti. Lasciò Vercelli nel 1963 per trasferirsi a Torino, dove fu anche consigliere comunale nei primi Anni 70 e poi consigliere provinciale. Fu impegnato nello sviluppo del movimento cooperativo e si occupò di politica agraria all’interno della Cgil. Impegnò i suoi ultimi anni al Centro di studi ebraici di Torino e collaborò al bimestrale Ha Keillah. Il lutto per la morte di Primo Levi fu preceduto da quello per la scomparsa della moglie Ada. Si risposò con Ada Luzzatti. È morto a Ciriè il 6 marzo 2005. Qualche tempo fa il giornalista Filippo Ortona, suo nipote, ha raccontato la storia di Radio Libertà e del nonno in un’interessante trasmissione diffusa da Radio 3 intitolata “Una voce nella notte”. Storia di una radio partigiana, che consiglio vivamente di ascoltare.

Giacomo Verri, scrittore

Pubblicato domenica 19 Marzo 2023

Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/interviste/poesie-di-resistenza-di-un-primo-levi-sconosciuto/