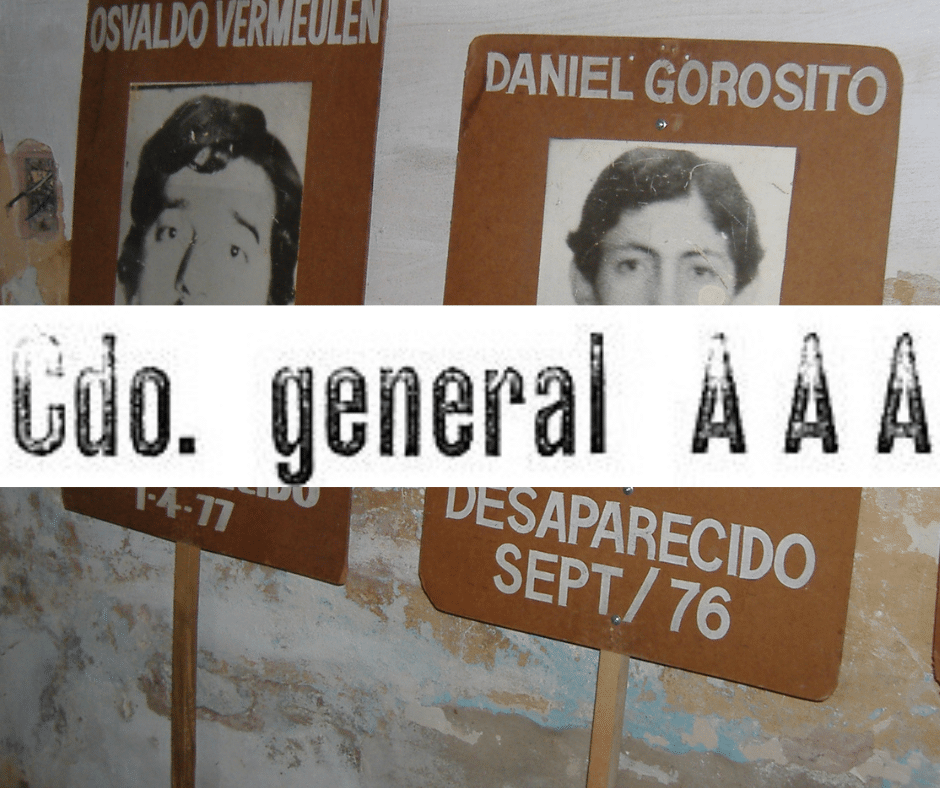

È necessario sottolineare che la parola ‘desaparecido’ è una sola, ma contiene in sé quattro concetti: il sequestro di cittadine e cittadini inermi, la loro tortura, il loro assassinio e la scomparsa dei loro resti nel fuoco, nel mare e nella terra ignota. Juan Gelman, scrittore, giornalista e poeta argentino, morto nel 2014 e vincitore del premio Cervantes nel 2007

È necessario sottolineare che la parola ‘desaparecido’ è una sola, ma contiene in sé quattro concetti: il sequestro di cittadine e cittadini inermi, la loro tortura, il loro assassinio e la scomparsa dei loro resti nel fuoco, nel mare e nella terra ignota. Juan Gelman, scrittore, giornalista e poeta argentino, morto nel 2014 e vincitore del premio Cervantes nel 2007

“Quindicimila dispersi, diecimila prigionieri, quattromila morti, decine di migliaia di esuli sono le cifre reali di questo terrore. Dopo aver riempito le carceri ordinarie, avete creato nelle principali circoscrizioni militari del Paese luoghi che si possono definire campi di concentramento dove non può entrare nessun giudice, avvocato, giornalista, osservatore internazionale. Il segreto militare sulle procedure, invocato come necessario per le indagini, trasforma la maggior parte delle detenzioni in sequestri che consentono la tortura senza limiti e le fucilazioni senza processo”. Queste sono invece le parole del giornalista investigativo e scrittore argentino, Rodolfo Walsh, scritte il 24 marzo 1977, esattamente un anno dopo il golpe. In quello stesso anno lo scrittore “con la certezza di essere perseguitato”, firma la Carta abierta de un escritor a la junta militar (Lettera aperta di uno scrittore alla giunta militare) in cui denuncia la campagna di terrore condotta impunemente dai generali argentini attraverso massacri, censure, arresti arbitrari, continue sparizioni di studenti, operai, giornalisti, sindacalisti, oppositori. Il giorno successivo, dopo aver spedito dieci copie in altrettante cassette postali a contatti selezionati che le avrebbero diffuse ulteriormente, viene sequestrato, ucciso e gettato in un fiume da uno squadrone della morte. Il suo corpo non è mai stato ritrovato.

“Quindicimila dispersi, diecimila prigionieri, quattromila morti, decine di migliaia di esuli sono le cifre reali di questo terrore. Dopo aver riempito le carceri ordinarie, avete creato nelle principali circoscrizioni militari del Paese luoghi che si possono definire campi di concentramento dove non può entrare nessun giudice, avvocato, giornalista, osservatore internazionale. Il segreto militare sulle procedure, invocato come necessario per le indagini, trasforma la maggior parte delle detenzioni in sequestri che consentono la tortura senza limiti e le fucilazioni senza processo”. Queste sono invece le parole del giornalista investigativo e scrittore argentino, Rodolfo Walsh, scritte il 24 marzo 1977, esattamente un anno dopo il golpe. In quello stesso anno lo scrittore “con la certezza di essere perseguitato”, firma la Carta abierta de un escritor a la junta militar (Lettera aperta di uno scrittore alla giunta militare) in cui denuncia la campagna di terrore condotta impunemente dai generali argentini attraverso massacri, censure, arresti arbitrari, continue sparizioni di studenti, operai, giornalisti, sindacalisti, oppositori. Il giorno successivo, dopo aver spedito dieci copie in altrettante cassette postali a contatti selezionati che le avrebbero diffuse ulteriormente, viene sequestrato, ucciso e gettato in un fiume da uno squadrone della morte. Il suo corpo non è mai stato ritrovato.

Il Proceso de reorganización nacional, come si autodenomina il governo dittatoriale, e il ricorso al terrorismo di Stato che lo caratterizza, erano iniziati ben prima del colpo di Stato militare del 24 marzo 1976 condotto dal generale Jorge Rafael Videla. Infatti, con l’improvvisa morte di Juán Domingo Perón, nel luglio 1974, e l’assunzione del potere da parte della moglie e vicepresidente María Estela Martínez (Isabelita), sempre più condizionata dal ministro José López Rega che capeggia la Triple A (AAA – Alianza anticomunista argentina) e dai militari, si era accelerato il cammino verso l’intervento delle Forze armate e l’instaurazione della dittatura. Destituita la Perón, la Giunta militare composta dal generale Jorge Rafael Videla (Esercito), l’ammiraglio Emilio Eduardo Massera (Marina) e il brigadiere Orlando Ramón Agosti (Aeronautica), all’indomani della presa del potere, abolisce lo Stato di diritto e si autoafferma come la massima autorità dello Stato, attribuendosi la capacità di stabilire le direttive del governo, designare e sostituire il presidente e tutti gli altri funzionari. La frammentazione politica ed economica nazionale viene compensata, in una certa misura, dall’unità disciplinare dell’apparato militare e dalla sua imposizione sulla società. In un contesto sociale in cui i partiti sono incapaci di progettare una proposta egemonica, le Forze armate assumono il ruolo di nucleo politico-istituzionale proprio dello Stato, della sua conservazione e della sua riproduzione. D’altronde nel 1976 in Argentina non vi è un partito politico che non avesse appoggiato o preso parte diretta in almeno uno dei colpi di Stato militari avvenuti negli anni precedenti.

Il golpe del 24 marzo, per la prima volta nella storia delle rivolte militari, si verifica con il contributo attivo e unanime di tutte e tre le Forze armate, unite nello spazzare via il peronismo, quel “male” che aveva segnato per decenni la vita della nazione, minaccia e promessa costante per quasi trent’anni (per dirla con le parole della politologa argentina Pilar Calveiro). Quella mattina la Giunta militare diffonde un comunicato in cui afferma di assumere la guida dello Stato nell’ambito di “una decisione per la Patria”, “in ottemperanza a un obbligo inalienabile”, chiedendo il “recupero dell’essere nazionale” e convoca tutta la cittadinanza a far parte di questa nuova fase in cui vi sarà “una posizione di lotta per ogni cittadino”.

Il golpe del 24 marzo, per la prima volta nella storia delle rivolte militari, si verifica con il contributo attivo e unanime di tutte e tre le Forze armate, unite nello spazzare via il peronismo, quel “male” che aveva segnato per decenni la vita della nazione, minaccia e promessa costante per quasi trent’anni (per dirla con le parole della politologa argentina Pilar Calveiro). Quella mattina la Giunta militare diffonde un comunicato in cui afferma di assumere la guida dello Stato nell’ambito di “una decisione per la Patria”, “in ottemperanza a un obbligo inalienabile”, chiedendo il “recupero dell’essere nazionale” e convoca tutta la cittadinanza a far parte di questa nuova fase in cui vi sarà “una posizione di lotta per ogni cittadino”.

Quel mercoledì la Junta decreta immediatamente lo Stato d’assedio; elimina i poteri esecutivo e legislativo, nazionale e provinciale; considera obiettivi militari tutti i luoghi di lavoro e di produzione; sospende tutte le autorità federali e provinciali, nonché le autorità municipali e le Corti di giustizia nazionali e provinciali; sospende l’attività dei partiti politici e limita le attività sindacali e imprenditoriali; vieta il diritto di sciopero; annulla i contratti collettivi di lavoro; istituisce la pena di morte per reati di ordine pubblico e impone la rigida censura della stampa.

Quel mercoledì la Junta decreta immediatamente lo Stato d’assedio; elimina i poteri esecutivo e legislativo, nazionale e provinciale; considera obiettivi militari tutti i luoghi di lavoro e di produzione; sospende tutte le autorità federali e provinciali, nonché le autorità municipali e le Corti di giustizia nazionali e provinciali; sospende l’attività dei partiti politici e limita le attività sindacali e imprenditoriali; vieta il diritto di sciopero; annulla i contratti collettivi di lavoro; istituisce la pena di morte per reati di ordine pubblico e impone la rigida censura della stampa.

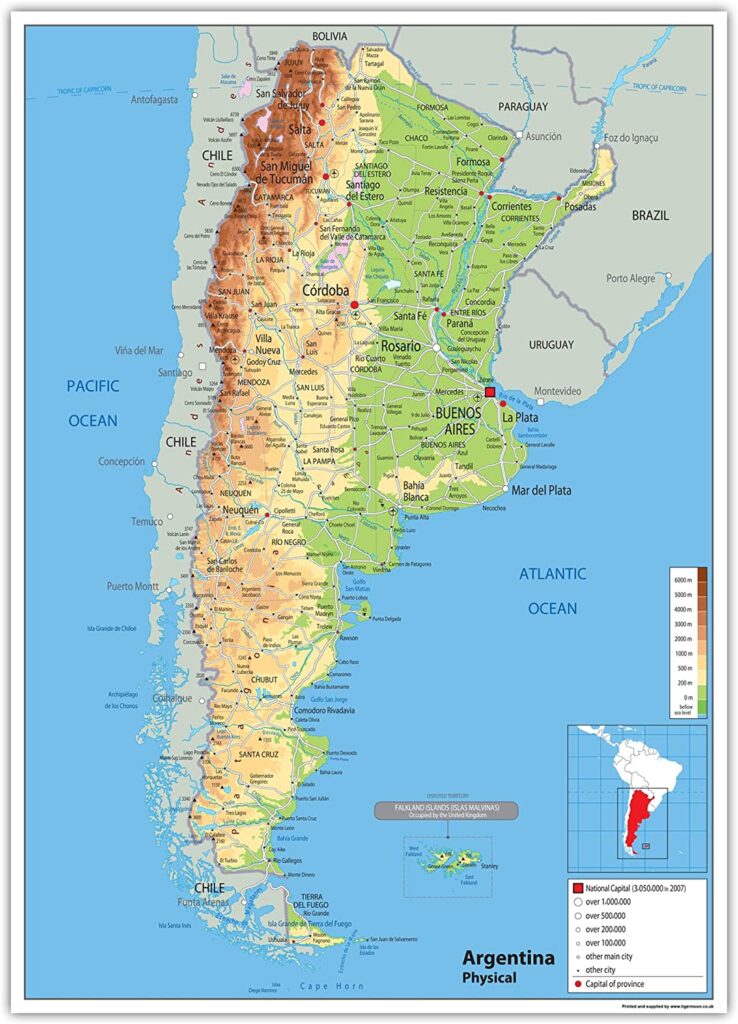

Il Paese viene suddiviso in Zone, Sottozone e Aree che coincidono con i comandi dell’Esercito e si organizza l’opera repressiva di quelle che la dittatura chiama “azioni sovversive”. Viene avviata una feroce repressione per “disciplinare” la società in un contesto caratterizzato da una crescente mobilitazione sociale, culturale e politica. Come indica il suo nome, il Processo di Riorganizzazione Nazionale cerca di ridisegnare la società nel suo insieme, trasformandola a livello politico, economico, sociale e culturale. La dittatura si propone così di eliminare qualsiasi opposizione al suo progetto di rifondazione, annichilire ogni azione che potesse tentare di contestare il potere.

Il Paese viene suddiviso in Zone, Sottozone e Aree che coincidono con i comandi dell’Esercito e si organizza l’opera repressiva di quelle che la dittatura chiama “azioni sovversive”. Viene avviata una feroce repressione per “disciplinare” la società in un contesto caratterizzato da una crescente mobilitazione sociale, culturale e politica. Come indica il suo nome, il Processo di Riorganizzazione Nazionale cerca di ridisegnare la società nel suo insieme, trasformandola a livello politico, economico, sociale e culturale. La dittatura si propone così di eliminare qualsiasi opposizione al suo progetto di rifondazione, annichilire ogni azione che potesse tentare di contestare il potere.

La repressione attuata dalla dittatura civico-militare (1976-1983) non conosce precedenti per dimensioni e metodologia nella storia argentina. Il ricorso sistematico al sequestro, alla tortura, alla sparizione e all’omicidio ha segnato un prima e un dopo nello sviluppo storico nazionale. Tuttavia, questo dispiegamento repressivo attuato dalla giunta militare non è avvenuto dall’oggi al domani, ma è stato il punto culminante di un processo di accumulazione repressiva che ha attraversato i due decenni precedenti.

Dal 1955 in poi, le dinamiche del conflitto politico interno e l’impatto locale della Guerra fredda avevano favorito l’esercizio della violenza di Stato che, con le Forze armate e le Forze di sicurezza come principali esecutori, avevano incrociato i governi dittatoriali. In un contesto internazionale segnato dall’acuirsi della contesa per l’egemonia mondiale tra Stati Uniti e Unione Sovietica e dal sorgere di movimenti di liberazione nazionale e di esperienze di guerriglia nel Terzo Mondo, questo modus operandi è stato il frutto di un convinto (e strumentale) anticomunismo e di una lettura dei conflitti politici in chiave “controinsurrezionale”. In pratica, questa interpretazione della realtà sociale si è espressa in un atteggiamento statuale incline alla crescente persecuzione politica e dal contenuto repressivo verso le diverse forme di mobilitazione emerse in Argentina all’epoca, identificate con il peronismo e con varie correnti della sinistra. Con il suo epicentro negli Anni 60 e 70, la lotta al “nemico interno” ha avuto come protagonista non solo le Forze armate, ma anche diverse amministrazioni civili concentrate con direttive chiare e obiettivi concreti per dare compattezza allo sforzo della “lotta alla sovversione”.

La Giunta militare definisce formalmente il concetto di “sovversione”: “un’azione clandestina o aperta, insidiosa o violenta che mira ad alterare o distruggere i criteri morali e il modo di vivere di un popolo, con lo scopo di impadronirsi del potere e di imporne un nuovo modo basato su una diversa scala di valori”. In questo modo vengono inclusi un’ampia gamma di forme di contestazione politica in vari campi, senza appartenere a una specifica ideologia, ampliando in questo modo notevolmente il campo della minaccia interna. Il termine “sovversivo” comprende tutti coloro che si organizzano, partecipano a un sindacato, svolgono attività politica, esprimono la loro opinione, coltivano l’arte, e così via. E durante gli anni della dittatura viene utilizzato questo termine per riferirsi a tutte quelle persone che si oppongono al “terrorismo di stato”.

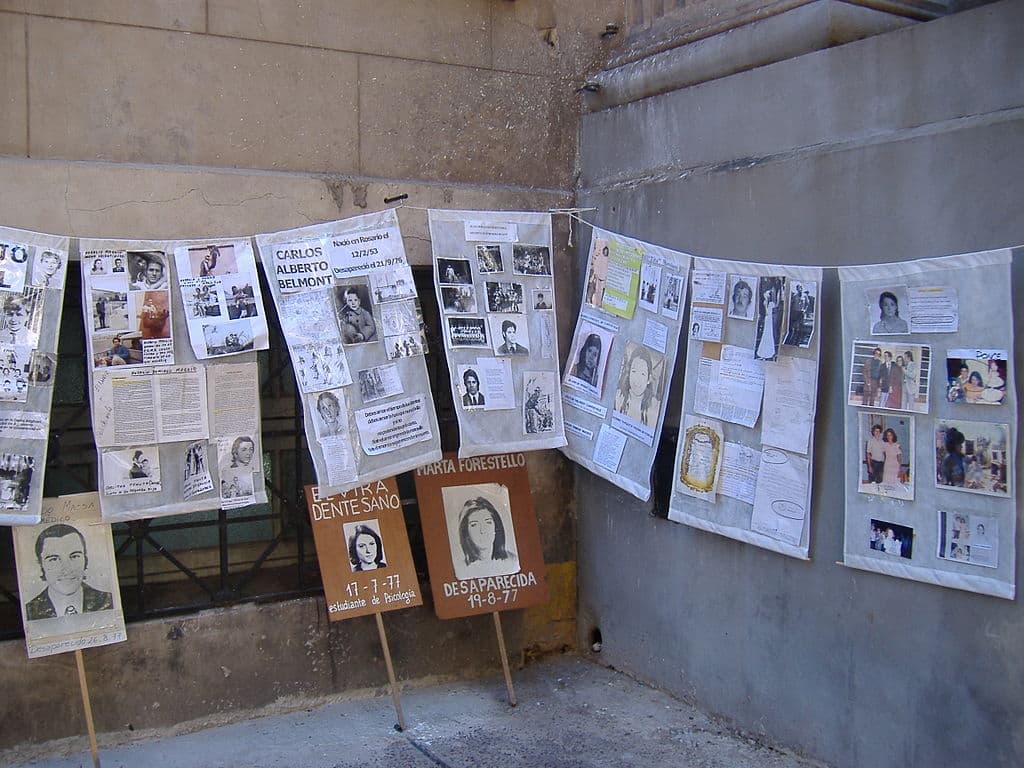

A partire dal 24 marzo, la politica di desapareciones della Triple A e il “campo di concentramento-sterminio” smettono di essere una delle forme di repressione per diventare la modalità repressiva ufficiale del potere. Le carceri non sono più il fulcro dell’attività repressiva, che invece inizia a ruotare attorno al sistema di desapareción, ideato, allestito e gestito all’interno dalle Forze armate. Le statistiche sulla violenza nell’ultimo trimestre di quel 1976 parlano chiaro: un omicidio politico ogni 5 ore, una bomba ogni 3 e 15 sequestri al giorno, oltre ai 6.000 prigionieri politici.

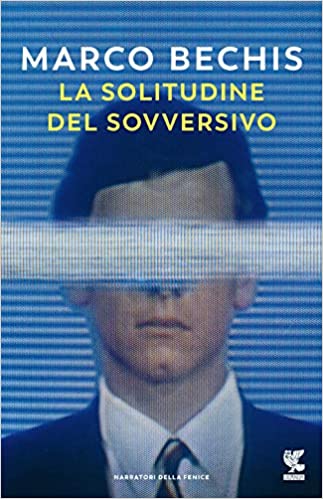

L’uomo alla macchina scrive: “D’ora in poi ti chiami A01, il tuo nome qui non esiste più” ha ricordato il regista Marco Bechis ne La solitudine del sovversivo (Guanda 2021) dove ripercorre i giorni del suo sequestro e delle torture avvenuti a Buenos Aires il 19 aprile 1977 all’uscita della scuola dove studiava. Come lui, decine di migliaia entrarono nel tunnel degli orrori.

L’uomo alla macchina scrive: “D’ora in poi ti chiami A01, il tuo nome qui non esiste più” ha ricordato il regista Marco Bechis ne La solitudine del sovversivo (Guanda 2021) dove ripercorre i giorni del suo sequestro e delle torture avvenuti a Buenos Aires il 19 aprile 1977 all’uscita della scuola dove studiava. Come lui, decine di migliaia entrarono nel tunnel degli orrori.

Con l’argomento dell’esistenza di un “nemico interno”, tra il 1976 e il 1982 le Forze armate installano 814 centri di detenzione clandestini e altri luoghi di reclusione illegale in tutto il Paese situati per lo più nel centro delle città: caserme, questure, unità militari e di polizia, scuole, aziende, fattorie private e altri luoghi di transito. Si calcola che nei campi passarono tra le 15 e le 20.000 persone, delle quali circa il 90 per cento vengono assassinate, e che vi nacquero oltre 500 bambini. L’intero apparato statale è al servizio del terrore pianificato e sistematico, istituzionalizzando il rapimento, la tortura e la sparizione forzata delle persone.

Con l’argomento dell’esistenza di un “nemico interno”, tra il 1976 e il 1982 le Forze armate installano 814 centri di detenzione clandestini e altri luoghi di reclusione illegale in tutto il Paese situati per lo più nel centro delle città: caserme, questure, unità militari e di polizia, scuole, aziende, fattorie private e altri luoghi di transito. Si calcola che nei campi passarono tra le 15 e le 20.000 persone, delle quali circa il 90 per cento vengono assassinate, e che vi nacquero oltre 500 bambini. L’intero apparato statale è al servizio del terrore pianificato e sistematico, istituzionalizzando il rapimento, la tortura e la sparizione forzata delle persone.

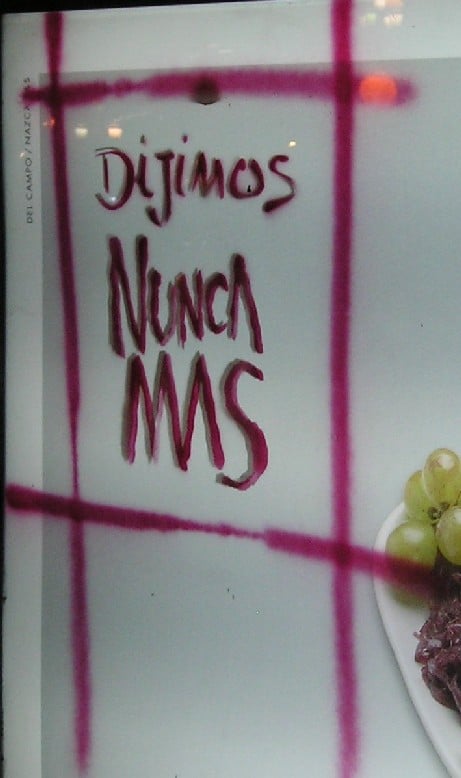

Le cifre ufficiali del rapporto Nunca más della Commissione nazionale sulle sparizioni di persone presieduta da Ernesto Sábato calcolano in circa 30.000 i cittadini scomparsi, dissidenti o sospettati tali.

Un genocidio politico che spazza via un’intera generazione di giovani. Dopo quarant’anni dal ritorno della democrazia risuona come monito la riflessione della politologa Pilar Calveiro, sopravvissuta ai campi di concentramento argentini: «la repressione consiste in azioni radicate nella quotidianità della società: è questa che la rende possibile».

Andrea Mulas, storico Fondazione Basso

Pubblicato venerdì 24 Marzo 2023

Stampato il 18/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/argentina-24-marzo-1976-anatomia-di-un-golpe/