“Chi salva una vita salva il mondo intero”: è assai indicativa questa lungimirante espressione, nel Talmut, uno dei testi sacri religiosi dell’ebraismo. Tante persone, di differente cultura e opinione, hanno nel corso della Seconda guerra mondiale aiutato, sostenuto e salvato gli ebrei dalle persecuzioni e dalla feroce deportazione voluta e attuata dal nazifascismo. Una storia di uomini e donne che hanno compiuto atti di straordinario coraggio e sacrificio, mettendo a rischio la propria esistenza in difesa della vita e della dignità umana soffocata e umiliata dalla dittatura nazifascista. Al riguardo, uno dei compiti delle associazioni resistenziali e antifasciste è quello di sollecitare la memoria e la ricerca storica, affinché non si ricada negli errori del passato. Tra le molte testimonianze e i tanti esempi è molto significativa l’esperienza e la vicenda antifascista dei coniugi Sotgiu-Ripepi, che hanno impedito la deportazione di alcuni ebrei.

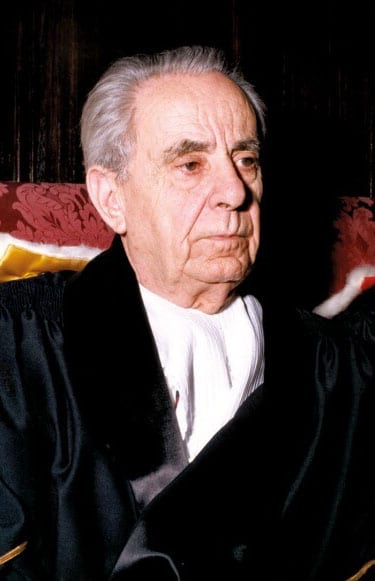

Girolamo Sotgiu (La Maddalena, 22 agosto 1915 – Cagliari, 5 marzo 1996) è stato un valentissimo e importante storico sia della Sardegna in particolare sia dell’Italia; ha fatto scuola con una serie articolata di studi e ricerche, soffermandosi sulla “questione sarda” e sui temi riguardanti l’autonomia regionale dell’isola. Scritti fondamentali, ancora oggi punto di riferimento degli storici contemporanei. Importante anche l’impegno profuso da Sotgiu in qualità di docente universitario di storia moderna e di preside della facoltà di Scienze politiche a Cagliari. Chi scrive, da laureando ha avuto il piacere e l’onore di conoscerlo in qualità di Presidente della Commissione di laurea in Scienze politiche.

Bianca Ripepi Sotgiu (Reggio Calabria 1922, Cagliari marzo 2005) è stata una insegnante e una strenua e rigorosa militante antifascista. Insomma, questa coppia ha rappresentato nel panorama politico sardo “una coppia speciale”.

Figlio di Antonio Sotgiu, sindaco socialista di Olbia tra il 1906 e il 1910, Girolamo si iscrisse all’Università di Roma, pagandosi gli studi dando lezioni private e pubblicando poesie e recensioni. Faceva parte del gruppo detto degli “amici pedanti” con Antonello Trombadori, Mario Alicata, Pietro Ingrao, Antonio Amendola, Renato Guttuso, Basilio e Nino Franchina, Mario Socrate, Giuliano Briganti, Paolo Manacorda e Domenico Purificato. Si laureò in lettere nel 1938, con il professor Natalino Sapegno. Poco dopo, per evitare il servizio militare fascista, Girolamo decise con altri giovani di emigrare a Rodi (diventata colonia italiana dopo la guerra tra l’Italia e l’impero turco degli anni 1911/1912) e di intraprendere la professione di insegnante. Girolamo a Rodi conobbe Bianca Ripepi, insegnante calabrese, arrivata nell’isola in compagnia del fratello Angelino.

Sotgiu, che secondo le segnalazioni delle autorità locali era un “sovversivo”, si dedicò clandestinamente all’insegnamento privato di bambini e ragazzi ebrei che, dopo l’approvazione delle leggi razziali, non potevano più frequentare la scuola pubblica. «A Rodi, mio padre conobbe mia madre – racconta Federica Sotgiu –. Le loro idee erano note: erano antifascisti. Mio padre così fu internato e mia madre con coraggio riuscì a farlo liberare».

Dopo l’armistizio dell’8 settembre, Rodi venne invasa dalle truppe tedesche e cominciò la deportazione metodica nei lager dei membri della comunità ebraica isolana. Prosegue la figlia Federica: «I miei genitori salvarono numerosi amici ebrei, li aiutarono a fuggire, procurando loro, per esempio, documenti falsi». In quel torno di tempo i coniugi Sotgiu riuscirono anche a salvare Lina Kanter, una bambina di otto anni, a cui i nazisti avevano arrestato e deportato i genitori. Girolamo e Bianca falsificarono i documenti e riuscirono a dimostrare che Lina era la loro figlia naturale. Questo evento è ben raccontato nel libro di Bianca Ripepi Sotgiu “Da Rodi a Tavolara” (AMD, Cagliari 2002), una lucida autobiografia di cinquant’anni di vita trascorsi insieme dai coniugi Sotgiu.

A Rodi, Girolamo fece parte del locale CLN. Finita la guerra rientrò in Italia, aderì al Pci (fu segretario provinciale del partito a Sassari) e alla Cgil, di cui fu segretario regionale e componente del Consiglio nazionale. Marito e moglie continuarono a operare per la costruzione di una solida e fattiva democrazia in Sardegna e nel Paese. Girolamo nel 1949 venne eletto in Consiglio regionale, confermato fino al 1968, anno in cui si dimise per candidarsi al Senato della Repubblica. A Palazzo Madama fu componente della Commissione parlamentare sul banditismo e si occupò dei problemi degli operai e dei contadini della sua terra. Da storico e docente approfondì le vicende della regione dal Risorgimento al dopoguerra, sempre attento alle lotte di riscatto dei più umili e riservando attenzione, anche critica, all’autonomismo sardo.

Dopo decenni, la “piccola” Lina Kantor (ora ottantenne) avendo avuto tra le mani il libro di Bianca, nel quale si raccontavano gli antefatti della deportazione e la sua esperienza come “figlia dei coniugi Sotgiu”, riusciva a mettersi in contatto con i veri figli Sotgiu. “I miei genitori – afferma la primogenita della signora Kantor – mi parlavano del coraggio e delle imprese di Girolamo, che spesso si travestiva da portiere per portare il pane, incontrarli e trasmettere loro alcune notizie, come quella dell’attentato ad Hitler che purtroppo non ebbe successo”. Nel 2015 i nomi dei coniugi Sotgiu sono stati iscritti tra i “Giusti tra le nazioni”, la speciale onorificenza conferita dal Memoriale ufficiale di Israele, Yad Vashem, a non ebrei riconosciuti come “Giusti”, utile per tenere viva la memoria di quanti “animati da un profondo senso di giustizia seppero fare una scelta, in condizioni difficilissime, fra il bene e il male”. Il Comune di Olbia, la città di provenienza di Girolamo Sotgiu, ha dedicato un nuovo giardino pubblico alla coppia Sotgiu-Ripepi per il loro non comune profondo impegno umanitario.

Dopo decenni, la “piccola” Lina Kantor (ora ottantenne) avendo avuto tra le mani il libro di Bianca, nel quale si raccontavano gli antefatti della deportazione e la sua esperienza come “figlia dei coniugi Sotgiu”, riusciva a mettersi in contatto con i veri figli Sotgiu. “I miei genitori – afferma la primogenita della signora Kantor – mi parlavano del coraggio e delle imprese di Girolamo, che spesso si travestiva da portiere per portare il pane, incontrarli e trasmettere loro alcune notizie, come quella dell’attentato ad Hitler che purtroppo non ebbe successo”. Nel 2015 i nomi dei coniugi Sotgiu sono stati iscritti tra i “Giusti tra le nazioni”, la speciale onorificenza conferita dal Memoriale ufficiale di Israele, Yad Vashem, a non ebrei riconosciuti come “Giusti”, utile per tenere viva la memoria di quanti “animati da un profondo senso di giustizia seppero fare una scelta, in condizioni difficilissime, fra il bene e il male”. Il Comune di Olbia, la città di provenienza di Girolamo Sotgiu, ha dedicato un nuovo giardino pubblico alla coppia Sotgiu-Ripepi per il loro non comune profondo impegno umanitario.

Maurizio Orrù, dirigente nazionale Anppia

Pubblicato venerdì 26 Luglio 2019

Stampato il 13/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/profili-partigiani/i-coniugi-giusti/