Raccontare lo “sciopero a rovescio” è raccontare una vicenda poco nota della storia dell’Italia del secondo dopoguerra e al contempo narrare ai più giovani un “pezzo” importante della storia di Roccagorga non già nell’ottica di recupero della memoria collettiva ma nella volontà manifesta di narrare la “via” del progresso della comunità, la sua emancipazione, l’acquisizione di una dignità non scontata.

L’Italia ferita, deturpata, violentata dalla barbarie fascista e nazista deve ripartire ma la strada è irta di difficoltà sociali, economiche e occupazionali. La mancanza di lavoro è una delle piaghe del dopoguerra.

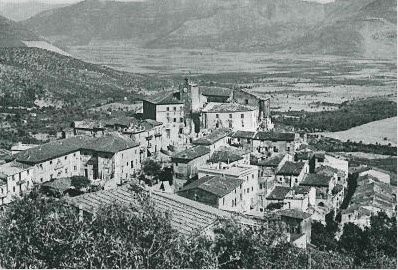

Roccagorga, piccola comunità sui Monti Lepini, nel sud del Lazio, in provincia di Latina, soffre come altre comunità limitrofe: il lavoro non c’è oppure è talmente malpagato da non garantire la sopravvivenza delle famiglie. È in quel contesto a farsi largo una coscienza nuova: donne e uomini si ritrovano in un progetto comune di riscatto dalla miseria e dalla ingiustizia sociale. Per la prima volta si sentono parte di un più ampio percorso: possono insieme costruire una coscienza collettiva, di classe. Il “collante” ideologico è storicamente il comunismo. Il Pci, vero partito di massa, vicino alle esigenze dei lavoratori, è la sede naturale per prendere consapevolezza. Roccagorga non fa eccezione e la sede locale del partito diviene punto di riferimento per molti protagonisti della vicenda.

In questo quadro, dunque, matura l’idea dello sciopero a rovescio del marzo 1951 a Roccagorga.

L’esperienza chiaramente non è esclusiva del paese lepino ma iscritta in un quadro al quale concorrono anche altri paesi dei Monti Lepini e del sud della regione. Vittorio Foa in “Questo Novecento” scrive: “Si può affermare il diritto di proprietà sul proprio lavoro sia rifiutando la propria prestazione sia dandola senza prescrizione e senza corrispettivo”. È esattamente da questo assunto che muove il progetto dello sciopero a rovescio. Lavorare per scioperare, scioperare lavorando, fare della propria prestazione occupazionale lo strumento della protesta, senza incrociare le braccia, come suggerirebbe la forma classica dello sciopero ma servirsene per affermare i propri diritti.

Ma dove realizzare una mobilitazione che sovverte le regole tradizionali? Il comun denominatore dello sciopero a rovescio è individuato nel settore delle opere pubbliche in via di realizzazione o completamento: strade, acquedotti…in altre parole beni comuni. Si sciopera dunque, ma per costruire, migliorare le condizioni di vita di tutti.

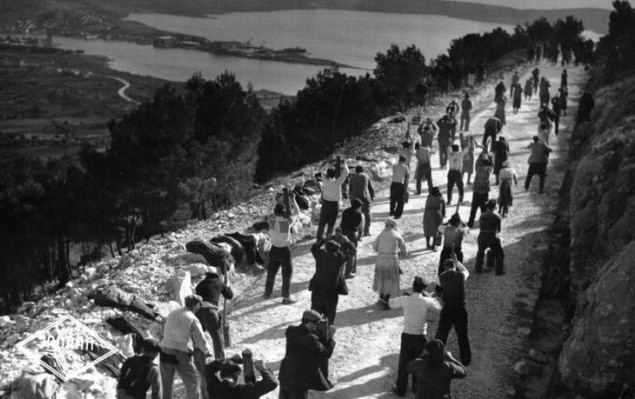

A Roccagorga comincia tutto il 1° marzo. Gli scioperanti scelgono di intervenire su una strada di fondamentale importanza per la viabilità del paese: la strada (poi intitolata con formidabile potere evocativo “Via della Pace”, e come tutt’ora si chiama) che porta alla pianura pontina, cioè un’importante fonte di sostegno produttivo.

Prima dello sciopero, i lavoratori inviano al sindaco di Roccagorga una lettera esternando la loro preoccupazione per le condizioni pessime in cui versa la strada e la volontà di intervenire per migliorarla. Il primo del mese inizia lo sciopero. Il sindaco per tutta risposta si rivolge per iscritto al comando dei carabinieri: “Il sottoscritto Sindaco di questo Comune denuncia a codesto Comando che stamane alle ore 6,30 gruppi di operai comunisti, per oltre 50 persone, diretti dal segretario del partito comunista Battisti Pericle e da certo Agnocco Eleuterio (e da Sinibaldo Basilico e Domenico Palombi. I quattro saranno considerati dall’autorità giudiziaria gli organizzatori dello sciopero, ndr), comunista esso pure, si sono arbitrariamente recati in località “Prati” (…) per eseguire dei lavori. Si tiene a precisare che tali lavori non sono stati né ordinati né comunque autorizzati da questa amministrazione. Pertanto si denuncia il fatto per i provvedimenti di legge. Roccagorga, I Marzo 1951, Il Sindaco Alessio-Evaristo Cammarone”.

Prima dello sciopero, i lavoratori inviano al sindaco di Roccagorga una lettera esternando la loro preoccupazione per le condizioni pessime in cui versa la strada e la volontà di intervenire per migliorarla. Il primo del mese inizia lo sciopero. Il sindaco per tutta risposta si rivolge per iscritto al comando dei carabinieri: “Il sottoscritto Sindaco di questo Comune denuncia a codesto Comando che stamane alle ore 6,30 gruppi di operai comunisti, per oltre 50 persone, diretti dal segretario del partito comunista Battisti Pericle e da certo Agnocco Eleuterio (e da Sinibaldo Basilico e Domenico Palombi. I quattro saranno considerati dall’autorità giudiziaria gli organizzatori dello sciopero, ndr), comunista esso pure, si sono arbitrariamente recati in località “Prati” (…) per eseguire dei lavori. Si tiene a precisare che tali lavori non sono stati né ordinati né comunque autorizzati da questa amministrazione. Pertanto si denuncia il fatto per i provvedimenti di legge. Roccagorga, I Marzo 1951, Il Sindaco Alessio-Evaristo Cammarone”.

Alla denuncia segue l’intervento delle forze dell’ordine che irrompono sulla strada e pongono in stato di fermo gli scioperanti. Dai verbali di fermo e da quelli degli interrogatori si evince che gli scioperanti vengono condotti alla Tenenza di Terracina. Dai documenti emerge, altresì, che nei giorni successivi lo sciopero continua nonostante i fermi.

Altri scioperanti si uniscono alla lotta, lavorano, “cariano”, organizzano. In prima linea ci sono le donne. I rapporti dei carabinieri riportano: “Informo la S.V. che si trovano rinchiuse nel locale carcere a disposizione di quest’ufficio le sottonotate persone, fermate il giorno 7 corrente per accertamenti di polizia giudiziaria (…): Centra Irma, Fusco Natalina, Centra Giselda. Orsini Maria, Ferraresi (probabilmente Ferrarese, ndr) Fillomena, Palombi Antonia (…)”.

Altri scioperanti si uniscono alla lotta, lavorano, “cariano”, organizzano. In prima linea ci sono le donne. I rapporti dei carabinieri riportano: “Informo la S.V. che si trovano rinchiuse nel locale carcere a disposizione di quest’ufficio le sottonotate persone, fermate il giorno 7 corrente per accertamenti di polizia giudiziaria (…): Centra Irma, Fusco Natalina, Centra Giselda. Orsini Maria, Ferraresi (probabilmente Ferrarese, ndr) Fillomena, Palombi Antonia (…)”.

Tante e tanti nella prima settimana di marzo continuano lo sciopero sostituendo i fermati, vengono fermati a loro volta, interrogati e infine al danno si unisce la beffa… vengono processati perché accusati dei reati previsti dagli articoli 650 e 630 del codice penale CP, inosservanza dei provvedimenti delle autorità e invasione continuata dei terreni.

La sentenza scagiona molti scioperanti per i reati loro ascritti ma condanna altri alla pena pecuniaria di £ 2.000 per inosservanza dei provvedimenti delle autorità. Vogliamo sottolineare la condanna non soltanto per il doveroso ricordo di quanto penoso e gravoso è stato lo sforzo degli scioperanti ma anche per rimarcare il coraggio e la volontà di divenire artefici del proprio destino.

La sentenza scagiona molti scioperanti per i reati loro ascritti ma condanna altri alla pena pecuniaria di £ 2.000 per inosservanza dei provvedimenti delle autorità. Vogliamo sottolineare la condanna non soltanto per il doveroso ricordo di quanto penoso e gravoso è stato lo sforzo degli scioperanti ma anche per rimarcare il coraggio e la volontà di divenire artefici del proprio destino.

Ricordiamo inoltre la difesa convinta e accalorata del giovane avvocato Sergio Rossi e la testimonianza preziosa di Sinibaldo Basilico, uno degli organizzatori dello sciopero, convinto sostenitore delle idee progressiste proprie della tradizione della sinistra italiana. È a loro, a tutte le donne e agli uomini protagonisti dello sciopero a rovescio che va il ringraziamento più sentito perché attraverso la loro lotta è cambiato non solo l’assetto di una strada ma il modo di concepire l’idea stessa di protesta democratica, prezioso strumento di partecipazione e di riscatto.

I lavoratori dei Monti Lepini parteciparono a una forma di mobilitazione che cinque anni dopo, nel 1956, diverrà molto nota: a organizzarla in Sicilia, a Partinico, provincia di Palermo, sarà il sociologo e attivista della non-violenza Danilo Dolci.

Natalina Ciarmatore, storica

Da “Un altro modo di scioperare-Gli scioperi a rovescio sui Monti Lepini nei primi anni 50”, tesi di laurea messa a disposizione della sezione Anpi di Roccagorga

Pubblicato giovedì 18 Marzo 2021

Stampato il 15/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/storia/quello-sciopero-a-rovescio-del-marzo-1951/