Nei fumetti, molto spesso, i protagonisti sono rappresentazioni di esseri umani, abbastanza fedeli agli originali, con vite ordinarie, calati in contesti storici attendibili; altre volte si assiste alla presenza di animali antropizzati, con gestualità, movenze e abitudini simili alle nostre (come quella, non trascurabile, di vestirsi). E poi ci sono i supereroi, che assecondano lunghissimi voli pindarici ultratecnologici, di ibridazioni e ricerche compiute in nome del post-umano. Una dimensione che ha sedotto dapprima il mondo letterario “puro”, per poi estendersi al fumetto, popolandolo di creature fantastiche e futuribili, che rappresentano l’anello di congiunzione tra la fantasia più sfrenata e la tecnologia più avanzata.

Nei fumetti, molto spesso, i protagonisti sono rappresentazioni di esseri umani, abbastanza fedeli agli originali, con vite ordinarie, calati in contesti storici attendibili; altre volte si assiste alla presenza di animali antropizzati, con gestualità, movenze e abitudini simili alle nostre (come quella, non trascurabile, di vestirsi). E poi ci sono i supereroi, che assecondano lunghissimi voli pindarici ultratecnologici, di ibridazioni e ricerche compiute in nome del post-umano. Una dimensione che ha sedotto dapprima il mondo letterario “puro”, per poi estendersi al fumetto, popolandolo di creature fantastiche e futuribili, che rappresentano l’anello di congiunzione tra la fantasia più sfrenata e la tecnologia più avanzata.

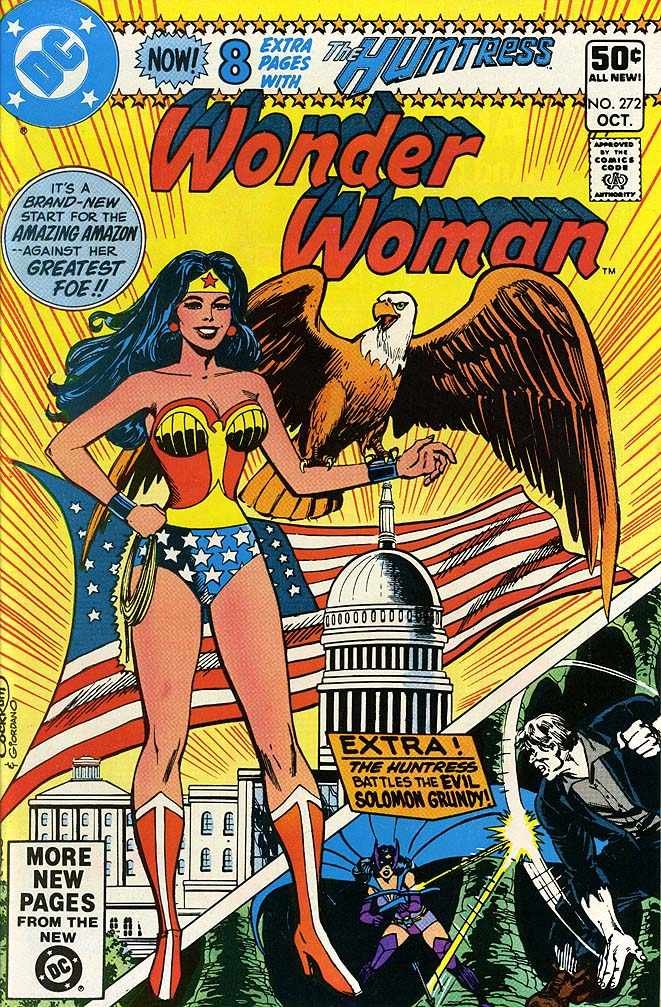

Queste nuove creature, dal momento della loro comparsa, hanno, altresì, reso possibile una riflessione sull’utilizzo e sul ruolo del corpo umano: i supereroi, grazie ai loro superpoteri, possono risolvere – come è noto – i superproblemi. Volare, estendersi e contrarsi a proprio piacimento, godere di un udito formidabile, di una forza (guarda caso!) disumana sono solo alcuni dei vantaggi di cui Superman e soci godono. Poteri straordinari che l’uomo, prima dell’avvento della bande dessinée (la locuzione francese per la striscia disegnata, ndr), aveva attribuito alle divinità, agli angeli, ai demoni e ai santi che, da millenni, sovrastavano il corso dell’umanità, mutando forma, dogmi, precetti e attraversando le culture. Sarebbe un po’ troppo fantasioso individuare un parallelismo diretto tra – ad esempio – San Giuseppe e Superman, tra Iside e Wonder Woman o, ancora, tra Spider-Man e la divinità africana Anansi, rappresentata sotto forma di ragno o (udite, udite!) uomo-ragno. Tuttavia, non è difficile dimostrare la necessità di un nuovo olimpo su carta, fatto di chine, onomatopee e storie avvincenti. A quale scopo? Umanizzare il dio o, forse proprio in un’epoca in cui non si poteva che constatare la morte di Dio nella sua forma più tradizionale e venerata, trasporne la potenza comunicativa su un altro medium.

Queste nuove creature, dal momento della loro comparsa, hanno, altresì, reso possibile una riflessione sull’utilizzo e sul ruolo del corpo umano: i supereroi, grazie ai loro superpoteri, possono risolvere – come è noto – i superproblemi. Volare, estendersi e contrarsi a proprio piacimento, godere di un udito formidabile, di una forza (guarda caso!) disumana sono solo alcuni dei vantaggi di cui Superman e soci godono. Poteri straordinari che l’uomo, prima dell’avvento della bande dessinée (la locuzione francese per la striscia disegnata, ndr), aveva attribuito alle divinità, agli angeli, ai demoni e ai santi che, da millenni, sovrastavano il corso dell’umanità, mutando forma, dogmi, precetti e attraversando le culture. Sarebbe un po’ troppo fantasioso individuare un parallelismo diretto tra – ad esempio – San Giuseppe e Superman, tra Iside e Wonder Woman o, ancora, tra Spider-Man e la divinità africana Anansi, rappresentata sotto forma di ragno o (udite, udite!) uomo-ragno. Tuttavia, non è difficile dimostrare la necessità di un nuovo olimpo su carta, fatto di chine, onomatopee e storie avvincenti. A quale scopo? Umanizzare il dio o, forse proprio in un’epoca in cui non si poteva che constatare la morte di Dio nella sua forma più tradizionale e venerata, trasporne la potenza comunicativa su un altro medium.

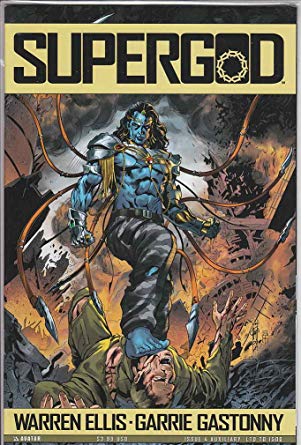

Oltre alla valenza simbolica della trasposizione metaforica di demoni e dei nell’arte sequenziale, non bisogna tralasciare le numerose incursioni da parte del fumetto e dell’animazione nel mistico terreno della religione. Gli esempi sono numerosi: da Testament (di Douglas Rushkoff e Liam Sharp), non ancora pubblicato in Italia, passando per Supergod (di Warren Ellis e Garrie Gastonny) in cui le divinità sono create in laboratorio, frutto di tecniche avanzatissime e (si scoprirà) non controllabili, per arrivare al più recente Saint Young Men, di Hikaru Nakamura, che racconta l’avveniristica convivenza di Gesù e Buddha nella Tōkyō dei nostri giorni. Del resto, il Giappone aveva già dato il suo grosso contributo alla causa a metà anni 90, quando uscì Neon Genesis Evangelion, anime che mescolava al suo interno interpretazione cabalistica e simbologia biblica, collegate al nucleo narrativo della fine del mondo e alla presenza di creature misteriose, chiamate “angeli” nella versione italiana e shito – cioè apostoli – nell’originale nipponico.

Oltre alla valenza simbolica della trasposizione metaforica di demoni e dei nell’arte sequenziale, non bisogna tralasciare le numerose incursioni da parte del fumetto e dell’animazione nel mistico terreno della religione. Gli esempi sono numerosi: da Testament (di Douglas Rushkoff e Liam Sharp), non ancora pubblicato in Italia, passando per Supergod (di Warren Ellis e Garrie Gastonny) in cui le divinità sono create in laboratorio, frutto di tecniche avanzatissime e (si scoprirà) non controllabili, per arrivare al più recente Saint Young Men, di Hikaru Nakamura, che racconta l’avveniristica convivenza di Gesù e Buddha nella Tōkyō dei nostri giorni. Del resto, il Giappone aveva già dato il suo grosso contributo alla causa a metà anni 90, quando uscì Neon Genesis Evangelion, anime che mescolava al suo interno interpretazione cabalistica e simbologia biblica, collegate al nucleo narrativo della fine del mondo e alla presenza di creature misteriose, chiamate “angeli” nella versione italiana e shito – cioè apostoli – nell’originale nipponico.

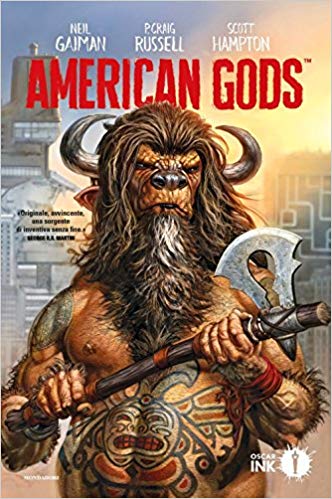

American Gods di Neil Gaiman, riadattato nel 2017 a graphic novel e, contemporaneamente diventato anche una serie tv, racconta dello scontro tra “generazioni” di divinità, in cui si contrappongono quelle classiche, legate a valori ed elementi tradizionali, ad altre, più recenti, generate da tecnologia e globalizzazione, sul labile confine tra idoli e dei. La tematica “divina” accompagna anche una delle opere più determinanti e influenti del mondo del fumetto: Contratto con Dio di Will Eisner, in cui ricorrono imponenti tematiche bibliche, come la riattualizzazione del sacrificio di Isacco, calato nei bassifondi di una New York balorda. E a cimentarsi con la tematica è stata anche la strana coppia composta da Alejandro Jodorowski e Moebius: visionario artista fortemente in contatto con la sfera ascetica, il primo, e autore raffinatissimo di fumetti, il secondo. Il risultato di questo incontro fu L’Incal, serie di sette episodi con una sceneggiatura tanto fitta e un numero di personaggi tanto nutrito da non avere nulla da invidiare a un kolossal cinematografico, ma circonfuso da un’aura sciamanica già derivata dall’unione dei due autori, e ulteriormente indagata nelle vicende intricatissime e mistiche. Allo stesso modo, uno scenario estremamente visionario è quello messo in scena da Ashley Wood nella sua saga fumettistica (ai limiti del pittorico) La rinascita dei miti, in cui si paventa la ricomparsa degli antichi miti e dei, che si scontrano con biopolitica, ibridazioni postumane e corpi nuovi, frutto di sperimentazioni e nuove tecnologie.

American Gods di Neil Gaiman, riadattato nel 2017 a graphic novel e, contemporaneamente diventato anche una serie tv, racconta dello scontro tra “generazioni” di divinità, in cui si contrappongono quelle classiche, legate a valori ed elementi tradizionali, ad altre, più recenti, generate da tecnologia e globalizzazione, sul labile confine tra idoli e dei. La tematica “divina” accompagna anche una delle opere più determinanti e influenti del mondo del fumetto: Contratto con Dio di Will Eisner, in cui ricorrono imponenti tematiche bibliche, come la riattualizzazione del sacrificio di Isacco, calato nei bassifondi di una New York balorda. E a cimentarsi con la tematica è stata anche la strana coppia composta da Alejandro Jodorowski e Moebius: visionario artista fortemente in contatto con la sfera ascetica, il primo, e autore raffinatissimo di fumetti, il secondo. Il risultato di questo incontro fu L’Incal, serie di sette episodi con una sceneggiatura tanto fitta e un numero di personaggi tanto nutrito da non avere nulla da invidiare a un kolossal cinematografico, ma circonfuso da un’aura sciamanica già derivata dall’unione dei due autori, e ulteriormente indagata nelle vicende intricatissime e mistiche. Allo stesso modo, uno scenario estremamente visionario è quello messo in scena da Ashley Wood nella sua saga fumettistica (ai limiti del pittorico) La rinascita dei miti, in cui si paventa la ricomparsa degli antichi miti e dei, che si scontrano con biopolitica, ibridazioni postumane e corpi nuovi, frutto di sperimentazioni e nuove tecnologie.

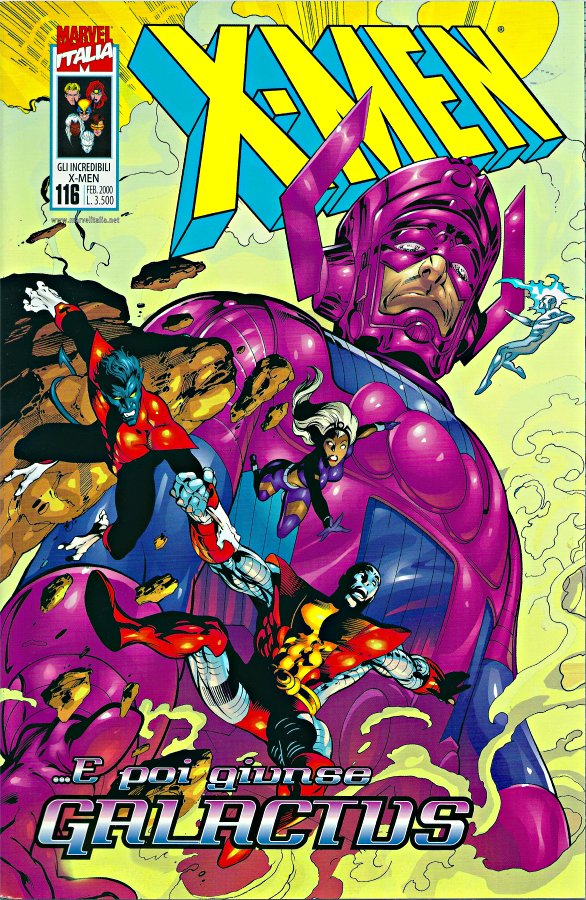

E se, come suggerito da alcune pubblicazioni sul tema, la deità altro non fosse che ultrasperimentazione tecnologica? L’olimpo Marvel ne sarebbe la dimostrazione più lampante. Silver Surfer, ad esempio, il messaggero alieno e malinconico, ambasciatore di Galactus (il nemico dei Fantastici 4 e vera e propria neo-divinità tecnologica) ricorda Mercurio dai piedi alati. Il “surfista d’argento” fu partorito dalla mente di Jack Kirby – deus ex machina (letteralmente!) -insieme a Stan Lee dell’universo Marvel, artefice anche dell’introduzione, a inizi anni Sessanta, della divinità norrena Thor nel mondo dei fumetti. Del resto, gli stessi supereroi, con i loro innesti e le loro ibridazioni, cosa sono se non il racconto allegorico di un dio, che si riconferma attraverso il più tradizionale dei conflitti: l’opposizione tra bene e male.

E se, come suggerito da alcune pubblicazioni sul tema, la deità altro non fosse che ultrasperimentazione tecnologica? L’olimpo Marvel ne sarebbe la dimostrazione più lampante. Silver Surfer, ad esempio, il messaggero alieno e malinconico, ambasciatore di Galactus (il nemico dei Fantastici 4 e vera e propria neo-divinità tecnologica) ricorda Mercurio dai piedi alati. Il “surfista d’argento” fu partorito dalla mente di Jack Kirby – deus ex machina (letteralmente!) -insieme a Stan Lee dell’universo Marvel, artefice anche dell’introduzione, a inizi anni Sessanta, della divinità norrena Thor nel mondo dei fumetti. Del resto, gli stessi supereroi, con i loro innesti e le loro ibridazioni, cosa sono se non il racconto allegorico di un dio, che si riconferma attraverso il più tradizionale dei conflitti: l’opposizione tra bene e male.

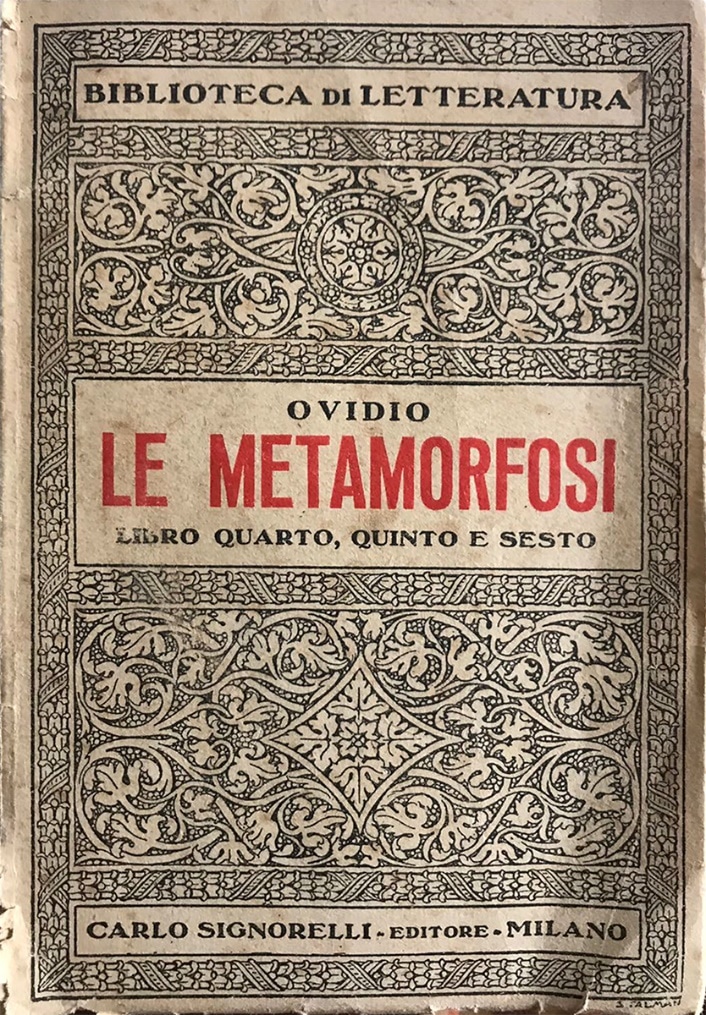

Forse, questi paladini della giustizia dalle doti soprannaturali, non sono altro che la deriva (molto amplificata) della necessità di «trasumanar», per dirla con Pico della Mirandola. Il bisogno di trascendere dalle caratteristiche umane e tendere verso il divino, o abbassarsi al livello bestiale, è una considerazione che dalle teorie dell’Umanesimo procede a ritroso, per arrivare alla letteratura latina. Già ne Le Metamorfosi di Ovidio, infatti, si racconta che l’uomo fu creato da Prometeo in modo che, «se gli altri animali contemplano a testa bassa la terra,/ la faccia dell’uomo l’ha sollevata, ordinò che vedesse/ il cielo, che fissasse, eretto, il firmamento». Un animale con il senso dell’infinito: questo risulta essere l’uomo; e le sue invenzioni, la sfida contro la forza di gravità, le macchine e i rudimentali replicanti, altro non erano se non un primordiale tentativo di realizzare ciò che il mondo comic ha poi reso possibile grazie all’utilizzo di matite, colori e una fantasia sconfinata.

Forse, questi paladini della giustizia dalle doti soprannaturali, non sono altro che la deriva (molto amplificata) della necessità di «trasumanar», per dirla con Pico della Mirandola. Il bisogno di trascendere dalle caratteristiche umane e tendere verso il divino, o abbassarsi al livello bestiale, è una considerazione che dalle teorie dell’Umanesimo procede a ritroso, per arrivare alla letteratura latina. Già ne Le Metamorfosi di Ovidio, infatti, si racconta che l’uomo fu creato da Prometeo in modo che, «se gli altri animali contemplano a testa bassa la terra,/ la faccia dell’uomo l’ha sollevata, ordinò che vedesse/ il cielo, che fissasse, eretto, il firmamento». Un animale con il senso dell’infinito: questo risulta essere l’uomo; e le sue invenzioni, la sfida contro la forza di gravità, le macchine e i rudimentali replicanti, altro non erano se non un primordiale tentativo di realizzare ciò che il mondo comic ha poi reso possibile grazie all’utilizzo di matite, colori e una fantasia sconfinata.

I superpoteri che questi supereroi possiedono vanno di pari passo con una visione super. Non è un caso, quindi, che i supereroi “tradizionali” (Superman, Capitan America, Spider-Man, etc.) si affermino tra gli anni Trenta e il boom economico post-bellico; in un periodo, quindi, non ancora caratterizzato dal post – dall’ammissione di una fine delle grandi narrazioni novecentesche, per dirla con Lyotard, sopraggiunta a seguito del crollo delle ideologie. Quindi, in un periodo ancora “intatto”, in cui l’opposizione bene-male (o Usa-URSS!) sorreggeva ancora molto bene l’impianto narrativo, tanto in politica, quanto nella società civile e nel mondo del fumetto, gli albi Marvel sembrano quasi avvicinarsi a delle agiografie. Metafora di un’America grande, capace di rialzarsi dopo la Seconda guerra mondiale facendo leva sulle sue forze (anticipazione macroscopica della fiaba del self-made man che arriverà qualche decennio più tardi) e di imporre il suo way of life a colpi di capitalismo, cullando una nuova teogonia.

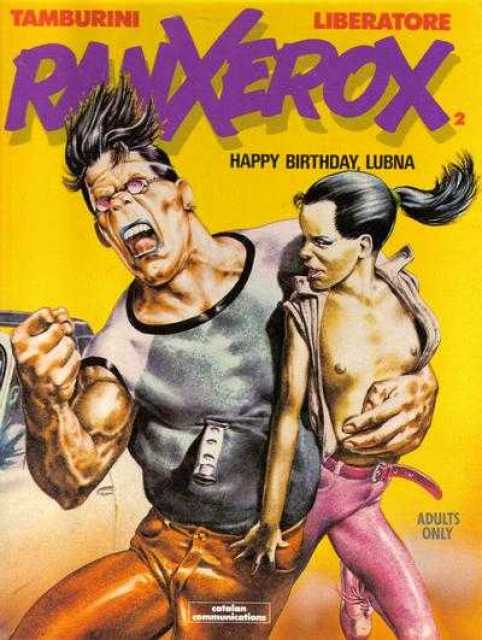

Tuttavia, l’atmosfera da fin de siècle che si inizia a respirare solo pochi lustri dopo, fa già presagire l’evoluzione a cui, di pari passo, si assiste anche nel mondo del fumetto. La tecnologia inizia a perfezionarsi sempre di più, a farsi più sottile, agile, seducente: le ingombranti ibridazioni-protesi di Iron Man e soci cedono il passo a microchip e circuiti, suggerendo nella via del post-umano il ritorno a una deità ancestrale. Così, al di qua dell’Atlantico, in una Roma cannibale, lucida previsione di una società narcotizzata da una tecnologia mastodontica (e, insieme, invisibile), fa la sua comparsa Ranxerox, exemplum dell’ibridazione tra uomo e macchina. Ma di quale macchina si parla? Un raffinato congegno tecnologico o una, spietata, che miete vittime? Un sofisticato meccanismo per neutralizzare i nemici, evidenziare superpoteri fino a quel momento rimasti inespressi, scoperchiare il vaso di Pandora della malvagità? No, Ranxerox è frutto dell’ibridazione tra un uomo e una fotocopiatrice (come, del resto, suggerisce il suo nome che richiama il marchio Rank Xerox). Da questo spunto narrativo molto originale, prendono vita un personaggio grottesco e comico e, insieme, una serie disegnata di enorme successo.

Ranxerox, l’energumeno nerboruto e torvo, il balordo dal cuore tenero innamorato della ninfetta Lubna, nasce dall’incontro tra due figure che avrebbero poi segnato in maniera indelebile il panorama fumettistico italiano. È il 1978 quando Stefano Tamburini, brillante autore dall’ironia caustica (scomparso prematuramente nel 1986) incontra Tanino Liberatore, illustratore punk: la loro prima collaborazione professionale viene marchiata a fuoco sul numero 0 del periodico Cannibale (pubblicazione alla quale lavorano, tra gli altri, Filippo Scozzari, Andrea Pazienza e Massimo Mattioli). Il risultato è Tiamottì, una storia fulminante e paradossale, in cui cantare la canzone di Umberto Tozzi («noto fiancheggiatore») a squarciagola si rivela l’unico modo per disinnescare i sofisticati meccanismi di controllo del terrorismo. Un racconto che, con la sua ironia e una visione volutamente ultra-distopica, già precorreva i capisaldi di quello che sarebbe stato il simbolo del sodalizio artistico Liberatore-Tamburini: Ranxerox, appunto. Un umanoide fatto di sofisticati congegni e relè, ma che non indossa carcasse tecnologiche appartenute alla sua antenata fotocopiatrice: anzi, il suo corpo ingombrante e primordiale è fatto di muscoli, vigore e forza bruta.

Ranxerox, l’energumeno nerboruto e torvo, il balordo dal cuore tenero innamorato della ninfetta Lubna, nasce dall’incontro tra due figure che avrebbero poi segnato in maniera indelebile il panorama fumettistico italiano. È il 1978 quando Stefano Tamburini, brillante autore dall’ironia caustica (scomparso prematuramente nel 1986) incontra Tanino Liberatore, illustratore punk: la loro prima collaborazione professionale viene marchiata a fuoco sul numero 0 del periodico Cannibale (pubblicazione alla quale lavorano, tra gli altri, Filippo Scozzari, Andrea Pazienza e Massimo Mattioli). Il risultato è Tiamottì, una storia fulminante e paradossale, in cui cantare la canzone di Umberto Tozzi («noto fiancheggiatore») a squarciagola si rivela l’unico modo per disinnescare i sofisticati meccanismi di controllo del terrorismo. Un racconto che, con la sua ironia e una visione volutamente ultra-distopica, già precorreva i capisaldi di quello che sarebbe stato il simbolo del sodalizio artistico Liberatore-Tamburini: Ranxerox, appunto. Un umanoide fatto di sofisticati congegni e relè, ma che non indossa carcasse tecnologiche appartenute alla sua antenata fotocopiatrice: anzi, il suo corpo ingombrante e primordiale è fatto di muscoli, vigore e forza bruta.

Un personaggio che concentra una simbologia fittissima: è golem, mostro di Frankenstein, adattamento postindustriale de La Bella e la Bestia, versione aggiornata del buon selvaggio e, infine, trasposizione in salsa cibernetica di King Kong. Ranxerox è sbrigativamente definito “il coatto sintetico” ma, come Atlante che sorregge il mondo, i suoi muscoli e la sua aggressiva potenza fisica servono a sostenere con disinvoltura un retaggio storico, culturale e narrativo molto imponente. Non è un caso, infatti, che il topos della creatura domata e asservita agli interessi umani affondi le sue radici nella tradizione del racconto orale, e quindi, tra Ranxerox e i suoi progenitori si possono contare almeno tre fondamentali gradi di separazione, e cioè: il passaggio dalla narrazione tramandata a voce all’invenzione della scrittura, la stampa a caratteri mobili di Gutenberg e, infine, l’ingresso nell’era della riproducibilità tecnica, rappresentata appunto dall’antenato più prossimo dell’antieroe disegnato, la fotocopiatrice.

È leggenda, mito che si compie in divenire, che si dipana lungo il cammino e arriva al lettore come profezia e racconto dal futuro – anche abbastanza attendibile, se si considera la deriva delinquenziale, il degrado e la sporcizia in cui è sprofondata la capitale raccontata nelle avventure di Liberatore e Tamburini; una Roma invivibile, simile a Gotham City, marchiata a fuoco dall’odio sociale, squallida e fatiscente, in cui il Colosseo è stato convertito in albergo e le metropolitane sono devastate dagli atti di teppismo.

Ranxerox si aggira tra questi scenari come un dio primordiale, anello di congiunzione con la bestia, da una parte e, dall’altra, con la conoscenza tecnologica (una suprema onniscienza divina, a ben vedere). Sa essere vendicativo e magnanimo, pronto a intervenire, come dimostrano le vene sempre pulsanti e i muscoli sempre contratti, che lasciano presagire come Ranxerox possa scattare da un momento all’altro in preda all’ira o all’urgenza di salvare la sua amata. E i suoi muscoli, infatti, non sono poi dissimili da quelli del gruppo marmoreo di Laocoonte, che fissa su pietra il momento della lotta e lo strenuo tentativo di salvarsi; o dei corpi fotografati da Helmut Newton, contratti, eppure incredibilmente armoniosi. L’inenarrabile carica espressiva di Tanino Liberatore – che, non a caso, è stato più volte definito il Michelangelo del fumetto – si traduce nel suo tratto iperrealista, capace di amplificare il particolare fisico, magnificare la perfezione della macchina umana e disegnare parti del corpo così dettagliate che tradiscono la fierezza del demiurgo davanti alla sua creazione.

Ranxerox si aggira tra questi scenari come un dio primordiale, anello di congiunzione con la bestia, da una parte e, dall’altra, con la conoscenza tecnologica (una suprema onniscienza divina, a ben vedere). Sa essere vendicativo e magnanimo, pronto a intervenire, come dimostrano le vene sempre pulsanti e i muscoli sempre contratti, che lasciano presagire come Ranxerox possa scattare da un momento all’altro in preda all’ira o all’urgenza di salvare la sua amata. E i suoi muscoli, infatti, non sono poi dissimili da quelli del gruppo marmoreo di Laocoonte, che fissa su pietra il momento della lotta e lo strenuo tentativo di salvarsi; o dei corpi fotografati da Helmut Newton, contratti, eppure incredibilmente armoniosi. L’inenarrabile carica espressiva di Tanino Liberatore – che, non a caso, è stato più volte definito il Michelangelo del fumetto – si traduce nel suo tratto iperrealista, capace di amplificare il particolare fisico, magnificare la perfezione della macchina umana e disegnare parti del corpo così dettagliate che tradiscono la fierezza del demiurgo davanti alla sua creazione.

Perché ci è ormai abbastanza chiaro: un dio non è mai davvero immortale e, per sopravvivere, ha bisogno di riti e miti da tramandare nel tempo. Nonché di una iconografia efficace, che possa glorificare le sue gesta, fungere da monito e, insieme, annichilire l’osservatore, per sedurre il credente e fare del miscredente, un neofita. Del resto, potremmo affermare con certezza che la religione cattolica sarebbe stata la stessa, anche senza la Cappella Sistina?

Letizia Annamaria Dabramo

Pubblicato venerdì 20 Dicembre 2019

Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/primo-piano/per-favore-disegnami-un-dio/