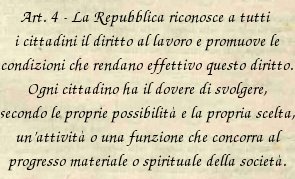

L’aver posto in Costituzione il lavoro a fondamento della Repubblica democratica italiana (“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”) non comporta solo l’attribuzione di un ruolo centrale al principio lavoristico in sé e per sé considerato, ma – ben di più – assegna a questo principio il compito di modellare per intero il sistema complessivo dei valori costituzionali. È così che dal lavoro – secondo Costituzione – dipendono le determinazioni economiche e la realizzazione delle politiche sociali. La promozione della piena occupazione, la tutela dei diritti fondamentali, l’intero sistema di welfare trovano nelle garanzie collegate con il diritto al lavoro il proprio fondamento materiale. La stessa libertà e la dignità delle persone sono collegate alla dimensione del lavoro (esplicitamente all’articolo 36, implicitamente nel sistema costituzionale complessivo, in particolare all’art. 2). Così anche la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori – tutelata in Costituzione in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35) – all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese è una condizione per il conseguimento della eguaglianza sostanziale (art. 3, 2° co.). Non una Repubblica dei lavoratori, come pure fu proposto in Assemblea costituente dalla sinistra, bensì il lavoro inteso come “attività” o “funzione” che, da un lato, possa concorrere “al progresso materiale e spirituale della società” (art. 4), dall’altro, permetta tramite la cura della Repubblica, “la formazione e l’elevazione professionale” dei singoli (art. 35). In sostanza, l’intero ordine economico e sociale ruota attorno al principio-valore del lavoro. È la forma di Stato, l’essenza del “patto costituzionale”, che tramite il lavoro si esprime. Se è vero che il Novecento è stato il secolo della civiltà del lavoro, la Costituzione l’ha rappresentato pienamente e consapevolmente.

Oggi l’inversione è evidente: è dall’economia (non solo quella reale – collegata alla produzione di merci e dunque in fondo ancora al lavoro vivo – ma anche e soprattutto quella finanziaria – espressione di ricchezza immateriale, se non proprio di rendite parassitarie –) che dipendono le politiche economiche, i diritti del lavoro, la vita delle persone, la dignità e la libertà dei singoli. L’intera società, l’ordine sociale costituito, le prospettive individuali e collettive vengono a dipendere dalle logiche imposte dalle controverse politiche economiche e dagli instabili equilibri finanziari. Ci si può allora legittimamente chiedere se non si vada affermando – in via di fatto – una Repubblica fondata sull’economia e sulla finanza.

Oggi l’inversione è evidente: è dall’economia (non solo quella reale – collegata alla produzione di merci e dunque in fondo ancora al lavoro vivo – ma anche e soprattutto quella finanziaria – espressione di ricchezza immateriale, se non proprio di rendite parassitarie –) che dipendono le politiche economiche, i diritti del lavoro, la vita delle persone, la dignità e la libertà dei singoli. L’intera società, l’ordine sociale costituito, le prospettive individuali e collettive vengono a dipendere dalle logiche imposte dalle controverse politiche economiche e dagli instabili equilibri finanziari. Ci si può allora legittimamente chiedere se non si vada affermando – in via di fatto – una Repubblica fondata sull’economia e sulla finanza.

Non può neppure dirsi che si stia assistendo ad un’improvvisa metamorfosi del sistema costituzionale. La tensione tra lavoro e mercato, tra diritti ed economia ha attraversato l’intera storia moderna, definendo un campo classico del conflitto sociale. Una forte tensione che già da tempo – da oltre trent’anni – ha visto le ragioni del lavoro cedere progressivamente il passo a quelle dell’economia. Vero è però che questo lento rovesciamento ha avuto nel periodo più recente una brusca e insolita impennata. Proprio nel momento in cui appaiono evidenti i limiti delle politiche neoliberiste che sono alla base della grande crisi che stiamo attraversando.

Visti i fallimenti del mercato e della finanza ci si sarebbe attesi, in effetti, una riflessione critica. Una rimessa in discussione delle politiche che hanno dominato sin dagli anni 80 e che hanno condotto alla più grave recessione della storia del capitalismo.

E invece la ripresa delle politiche neoliberiste ha assunto forme ancor più aggressive.

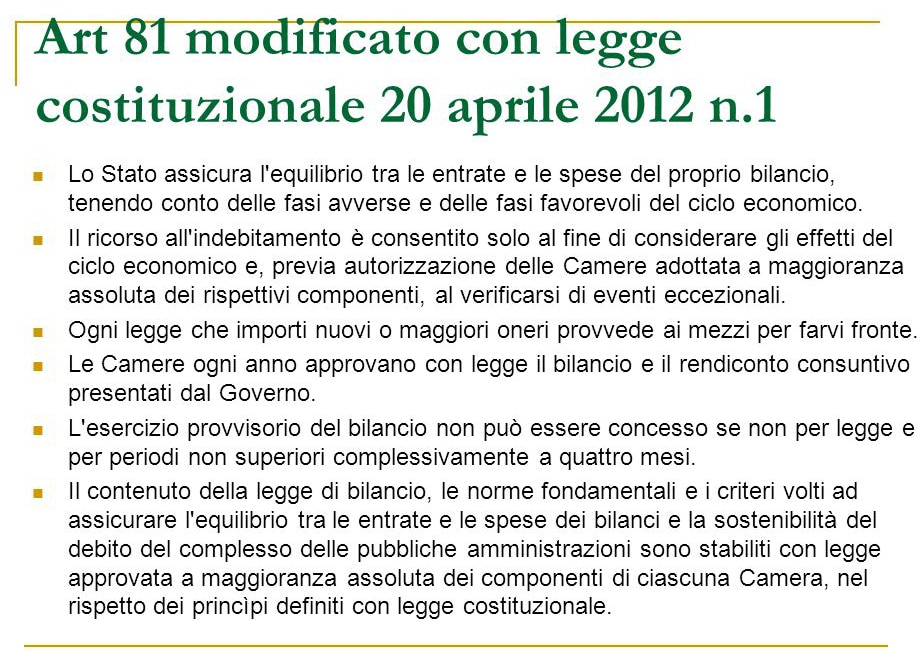

Guardiamo all’Italia. Una serie di eventi hanno imposto non tanto generiche “politiche di rigore”, quanto una rottura degli equilibri costituzionali complessivi. La modifica costituzionale che ha introdotto il vincolo del cosiddetto pareggio di bilancio appare bene esprimere – anche sul piano simbolico – il nuovo corso.

Può dirsi, in vero, che l’introduzione di una normativa costituzionale indirizzata ad elevare una specifica razionalità economica, avversa al deficit spending, si ponga in discontinuità con lo spirito pattizio della nostra Costituzione. Una Costituzione “di compromesso” che ha realizzato e persegue una sintesi delle diverse culture, rifiutando – in ogni sua parte, in materia economica in particolare – l’assolutismo di un’unica visione politica e ideologica. La scelta di un’economia mista (né completamente liberale né esclusivamente statualista), l’indicazione di un equilibrio dei conti pubblici rimesso però alle decisioni del parlamento che deve trovare le coperture necessarie, senza per questo imporre una specifica politica di sviluppo, hanno contrassegnato l’intera storia della Repubblica.

Ora, invece, una sola ideologia si impone in Costituzione. Non si tratta qui di discutere se le prospettive neoliberali siano condivisibili (del che si può ovviamente dubitare), quanto di rilevare la chiusura entro un’unica possibilità di sviluppo assai lontana dai principi ancorati alla civiltà del lavoro.

D’altronde, la vicenda del “pareggio di bilancio” non può essere considerata un fatto isolato. Può anzi affermarsi che si sta assistendo ad un accelerato diffondersi di un ideologismo, che ormai coinvolge direttamente il piano della Costituzione e che rischia di compromettere la visione propria del costituzionalismo del secondo dopoguerra, collegata alla primazia dei diritti, a quella del lavoro in primo luogo. Ormai è in nome della crisi economica che si giustificano le riforme costituzionali, non più in nome dei diritti. Sembra quasi che si vada affermando una sorta di costituzionalizzazione della crisi, piegando l’intero ordinamento alle esigenze di stabilità economica.

Si pongono le premesse di una cesura storica: abbandonare il costituzionalismo moderno inteso come mezzo per assicurare i diritti e dividere i poteri, sorretto da una lex superior che detta le forme della regolamentazione sociale, per imboccare una diversa strada, quella del dominio dell’economia su ogni diritto di natura non compatibile con gli equilibri economico-finanziari.

Fermiamoci sino a che si è in tempo. Chiediamoci anzitutto se è ancora possibile riaffermare le ragioni del diritto del lavoro in un quadro politico e culturale profondamente trasformato.

Un dato storico reale si pone all’origine del cambiamento cui s’è ora accennato. Non si può negare, infatti, la radicale trasformazione della civiltà del lavoro. Il superamento del sistema prima fordista e poi tayloristico di produzione, con l’erompere del lavoro immateriale e l’emarginazione del sistema industriale classico ha mutato radicalmente il quadro. Da qui bisogna partire se si vuole recuperare dignità al lavoro.

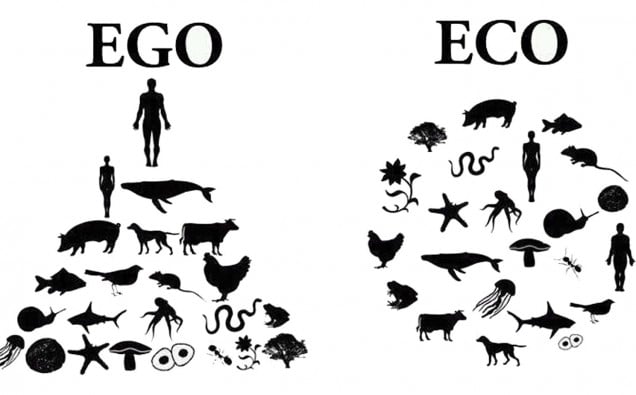

D’altronde, non si può immaginare che si possa uscire dalla crisi radicale che stiamo attraversando (economica, finanziaria, culturale) rimettendo le cose al loro posto, riaffermando puramente e semplicemente i valori della civiltà del lavoro che il Novecento ha espresso. Questa crisi pone in discussione anzitutto il modello di sviluppo. Dovremmo allora riflettere assai seriamente dei nuovi scenari che il pensiero critico più radicale ci viene proponendo. Per salvare il lavoro ci si deve interrogare, ad esempio, sulle teorie della decrescita felice o quelle che propongono una critica radicale all’industrialismo (ma anche al consumismo, al feticismo delle merci, all’alienazione che esse producono). Possono questi diversi modelli di sviluppo avere un futuro? Al di là degli scenari complessivi possibili, quel che a me pare certo è che puntare ad un ritorno al passato non rappresenti la migliore strategia per riaffermare ciò che realmente conta: il diritto al lavoro come strumento per assicurare la dignità sociale dell’uomo e della donna, per favorire lo sviluppo della personalità di ciascuno entro un progetto di emancipazione collettiva. Preservando, dunque, i valori storici, politici e materiali del costituzionalismo moderno che al paradigma del lavoro hanno dato vita e senso.

Se allora la riduzione dell’occupazione nelle fabbriche è un dato strutturale, così come l’estendersi delle forme immateriali di produzione, è consequenziale che non ci si possa limitare alla richiesta di ripristino dell’occupazione tradizionale, ma ci si debba sforzare di riconoscere e garantire le nuove forme di lavoro (si ricordi che la Costituzione tutela il lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni”).

Se allora la riduzione dell’occupazione nelle fabbriche è un dato strutturale, così come l’estendersi delle forme immateriali di produzione, è consequenziale che non ci si possa limitare alla richiesta di ripristino dell’occupazione tradizionale, ma ci si debba sforzare di riconoscere e garantire le nuove forme di lavoro (si ricordi che la Costituzione tutela il lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni”).

È anche giunto il tempo per garantire le politiche inclusive della cittadinanza, pur se esse non producono direttamente un profitto valutabile nei termini brutali e assoluti dell’economia o della finanza. Reddito di cittadinanza, contratti di solidarietà, riqualificazione delle attività produttive, trasformazioni delle funzioni d’uso dei beni privati e pubblici in beni comuni: sono solo alcune delle proposte che possono riaffermare il valore costituzionale del lavoro.

Si potrebbe, inoltre, immaginare un piano per il lavoro (per i lavori), per tutti quei lavori ritenuti socialmente utili, in grado cioè di concorrere “al progresso materiale e spirituale della società”, che riesca a porsi al servizio dei diritti delle persone e non necessariamente o esclusivamente dell’economia e della finanza.

Per far questo, però, avremmo bisogno di un ceto politico consapevole e coraggioso, in grado di far valere un progetto di civiltà che vada oltre il contingente e disposto a riaprire la storica partita della lotta per il diritto. Avremmo anche bisogno di una società civile consapevole della posta in gioco, disposta a lottare per riaffermare la dignità del lavoro in Costituzione.

Gaetano Azzariti, professore di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma

Pubblicato mercoledì 8 Marzo 2017

Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/fondata-sul-lavoro-sulla-finanza/