Quanti furono i giovani e le donne, oppure gli operai e gli studenti, o i sacerdoti protagonisti della lotta contro gli occupanti nazifascisti e della Liberazione del Paese? E quanti i soldati e gli ufficiali sorpresi dall’armistizio nel Nord Italia o sui vari fronti di guerra all’estero che non obbedirono al “tutti a casa” ma, consapevoli di andare incontro alla deportazione nei lager o alla morte rifiutando di aderire alla Repubblica di Salò e alla dittatura hitleriana, scelsero di combattere per la Patria? Chi erano – nome e cognome – i partigiani e le partigiane? È incredibile, a oltre 70 anni dalla fine della guerra, quanto poco ancora si sappia della Resistenza come reazione, coraggiosa, di popolo, nonostante la molteplicità di libri, biografie e saggi di gran pregio e rigore, la memorialistica, le celebrazioni.

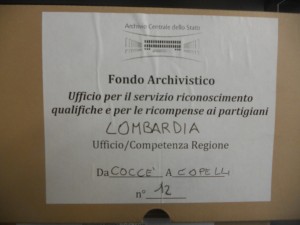

All’Archivio Centrale dello Stato, a Roma, esiste un fondo preziosissimo, potenziale nuova fonte di informazioni di grande rilevanza per storici e studiosi o per chi, semplicemente, volesse ricostruire la memoria democratica della propria famiglia. Si tratta del Ricompart, vale a dire l’insieme dei dossier e delle pratiche dell’Ufficio istituito dal Presidente del Consiglio Ferruccio Parri nell’agosto 1945 per il “Riconoscimento delle qualifiche e delle ricompense ai partigiani”. Oltre 700 mila fascicoli e quasi altrettante schede con la sintesi delle attività svolte, tra l’8 settembre ’43 e la Liberazione, da ognuno di coloro che nel dopoguerra richiese lo status di combattente o patriota.

All’Archivio Centrale dello Stato, a Roma, esiste un fondo preziosissimo, potenziale nuova fonte di informazioni di grande rilevanza per storici e studiosi o per chi, semplicemente, volesse ricostruire la memoria democratica della propria famiglia. Si tratta del Ricompart, vale a dire l’insieme dei dossier e delle pratiche dell’Ufficio istituito dal Presidente del Consiglio Ferruccio Parri nell’agosto 1945 per il “Riconoscimento delle qualifiche e delle ricompense ai partigiani”. Oltre 700 mila fascicoli e quasi altrettante schede con la sintesi delle attività svolte, tra l’8 settembre ’43 e la Liberazione, da ognuno di coloro che nel dopoguerra richiese lo status di combattente o patriota.

Nel 2012, grazie all’impegno dell’ANPI, dopo anni e anni di giacenza al Dicastero della Difesa, nei depositi delle caserme e in presidi militari periferici, il materiale è stato sversato alla principale banca documentale della nostra storia nazionale per aprirlo alla consultazione pubblica. Se sapientemente interrogato, il gigantesco patrimonio di carte potrebbe fornire notizie precise sulla consistenza, la qualità e il rapporto con la società di cui fu espressione il composito movimento resistenziale.

Nel 2012, grazie all’impegno dell’ANPI, dopo anni e anni di giacenza al Dicastero della Difesa, nei depositi delle caserme e in presidi militari periferici, il materiale è stato sversato alla principale banca documentale della nostra storia nazionale per aprirlo alla consultazione pubblica. Se sapientemente interrogato, il gigantesco patrimonio di carte potrebbe fornire notizie precise sulla consistenza, la qualità e il rapporto con la società di cui fu espressione il composito movimento resistenziale.

Le risorse finanziarie e umane di cui dispone l’Archivio – dipendente dal Ministero dei Beni Culturali (MIBACT) e dal 1953 punto di riferimento obbligato per qualsiasi ricerca sull’Italia unita – sono però scarse. L’Ente continua a tirare la cinghia, penalizzato dai tagli ministeriali dei lustri scorsi, quando era difficile trovare pure i soldi per pagare le bollette della luce. Che fare, allora?

Ancora una volta a prendere l’iniziativa e a decidere di non restare alla finestra sono stati i partigiani. Così il Vice Presidente nazionale Vicario dell’ANPI, Luciano Guerzoni, ha promosso un incontro “sul campo” con il Presidente della Confederazione Italiana delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane, Claudio Betti, e i rappresentanti della Federazione Italiana Associazioni Partigiane (FIAP), dei Partigiani Cristiani (ANPC), dei Volontari della Libertà (FIVL), dell’Associazione Nazionale Combattenti FF.AA. Guerra di Liberazione (ANCFARGL), dei Reduci dalla prigionia e dai campi di internamento (ANRP). Con loro – oltre a Claudio Maderloni del Comitato Nazionale ANPI e Sergio Sinchetto del Provinciale di Roma – anche alcuni parlamentari, tra i quali Andrea De Maria, già sindaco di Marzabotto, Rosa Villecco Calipari, Chiara Gribaudo. A sottolineare l’importanza della riunione e portare il suo saluto, è arrivato il Sovrintendente dell’Archivio Centrale dello Stato, Eugenio Lo Sardo.

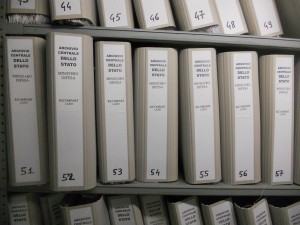

Nella sala studio del palazzo costruito per l’E42, al di sopra dei sotterranei dove sono ospitati 120 chilometri di faldoni, Carlo Maria Fiorentino – archivista e storico, autore di numerose pubblicazioni – responsabile del fondo Ricompart, ha illustrato la complessa situazione del materiale consegnato all’ACS: «La documentazione è organizzata in modo molto difforme ed eterogeneo. Fortunatamente esistono le schede nominative riassuntive che, se digitalizzate, permetterebbero di creare una Banca Dati capace di superare molti ostacoli ai fini dell’individuazione e della consultazione dei fascicoli». Già, perché anche a completamento dell’inventario attualmente in corso resteranno alcuni problemi per la ricerca, dettati proprio dalla storia del Fondo.

Nella sala studio del palazzo costruito per l’E42, al di sopra dei sotterranei dove sono ospitati 120 chilometri di faldoni, Carlo Maria Fiorentino – archivista e storico, autore di numerose pubblicazioni – responsabile del fondo Ricompart, ha illustrato la complessa situazione del materiale consegnato all’ACS: «La documentazione è organizzata in modo molto difforme ed eterogeneo. Fortunatamente esistono le schede nominative riassuntive che, se digitalizzate, permetterebbero di creare una Banca Dati capace di superare molti ostacoli ai fini dell’individuazione e della consultazione dei fascicoli». Già, perché anche a completamento dell’inventario attualmente in corso resteranno alcuni problemi per la ricerca, dettati proprio dalla storia del Fondo.

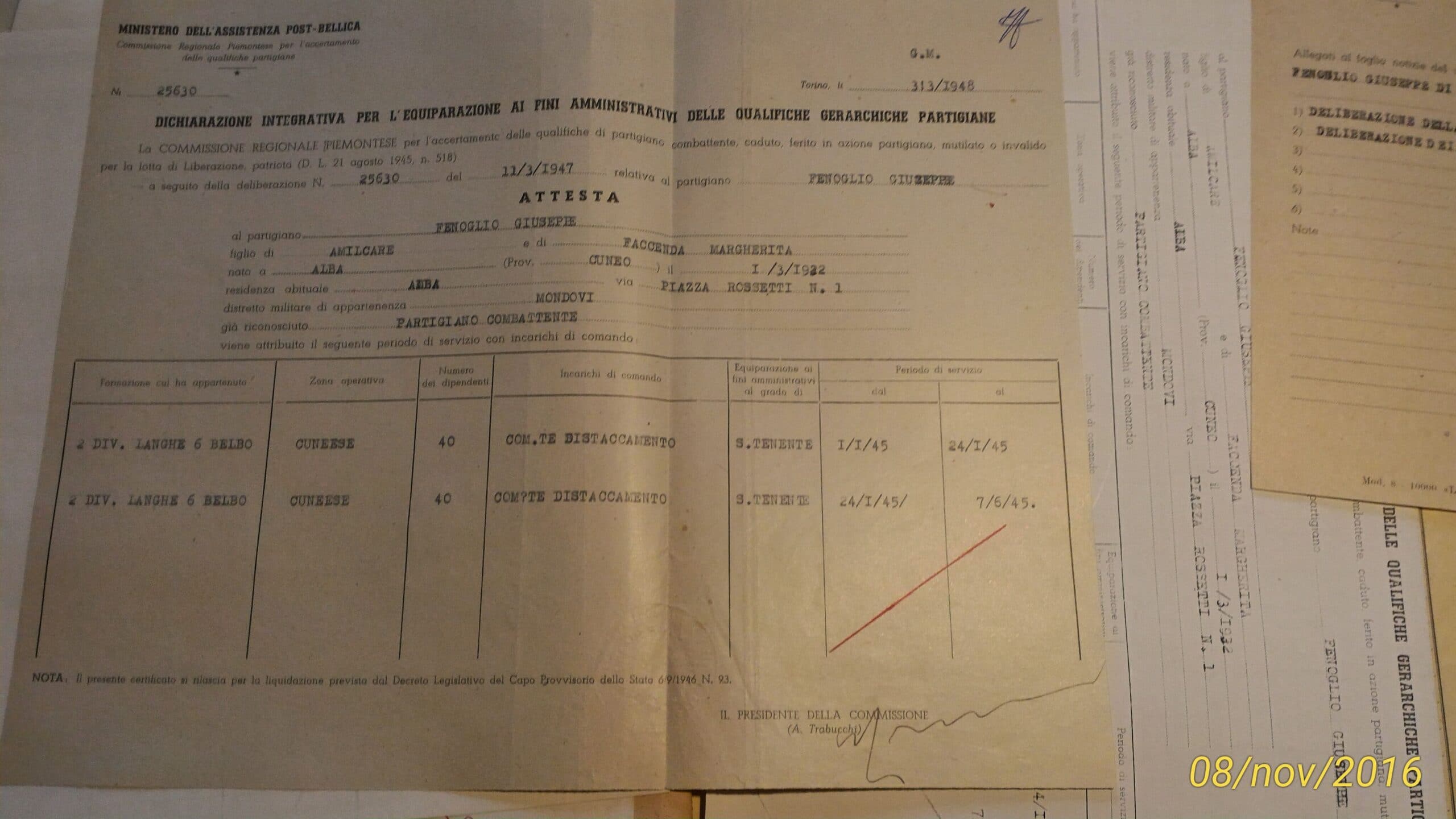

Nel dopoguerra, infatti, a partire dal Decreto Luogotenenziale n. 518 del ’45, vennero istituite dieci Commissioni regionali (Piemonte, Lombardia, Veneto-Trentino-Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania) e una Commissione di 2° grado d’appello, competente anche per tutte le richieste di riconoscimento dei partigiani civili e militari combattenti all’estero: migliaia di soldati e ufficiali dislocati in Grecia, Albania, nell’allora Jugoslavia, sugli altri fronti orientali europei o in Africa. Non a caso, la scelta della Divisione Acqui, a Cefalonia, è considerata l’atto di nascita della Resistenza all’estero.

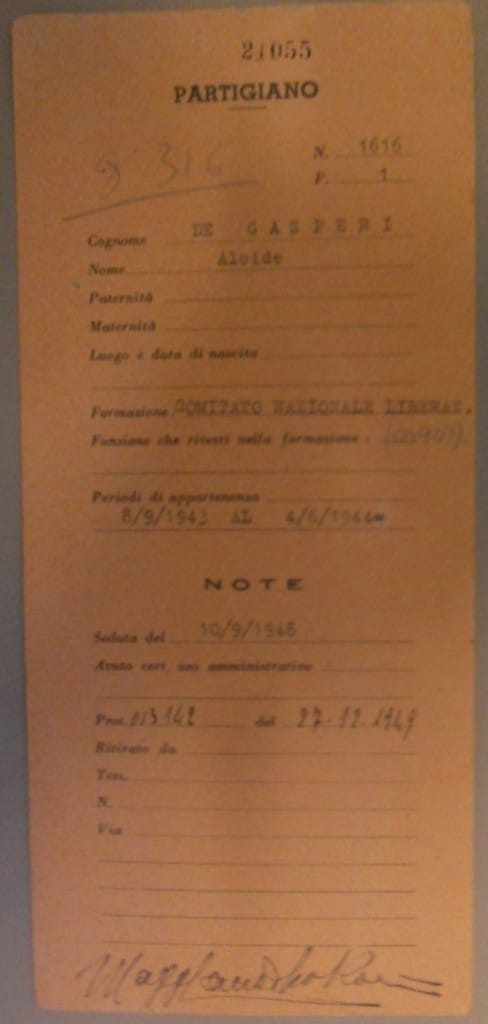

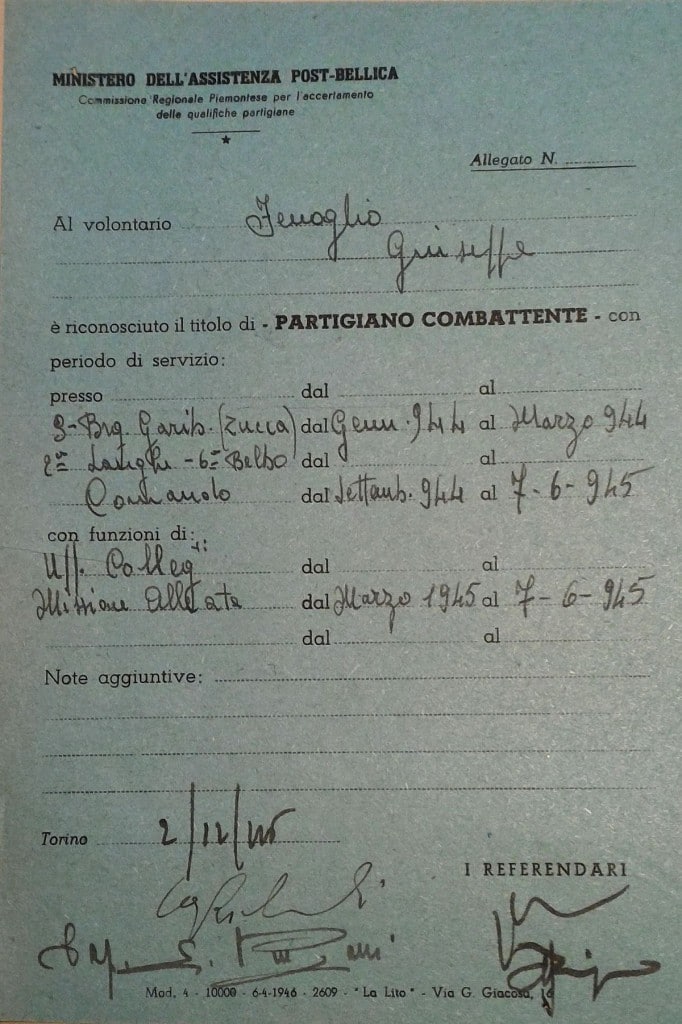

La legge del 1945 definiva le qualifiche di Partigiano Combattente, Caduto, ferito o invalido, Patriota, introducendo requisiti rigorosi per il riconoscimento e la loro attribuzione.

La legge del 1945 definiva le qualifiche di Partigiano Combattente, Caduto, ferito o invalido, Patriota, introducendo requisiti rigorosi per il riconoscimento e la loro attribuzione.

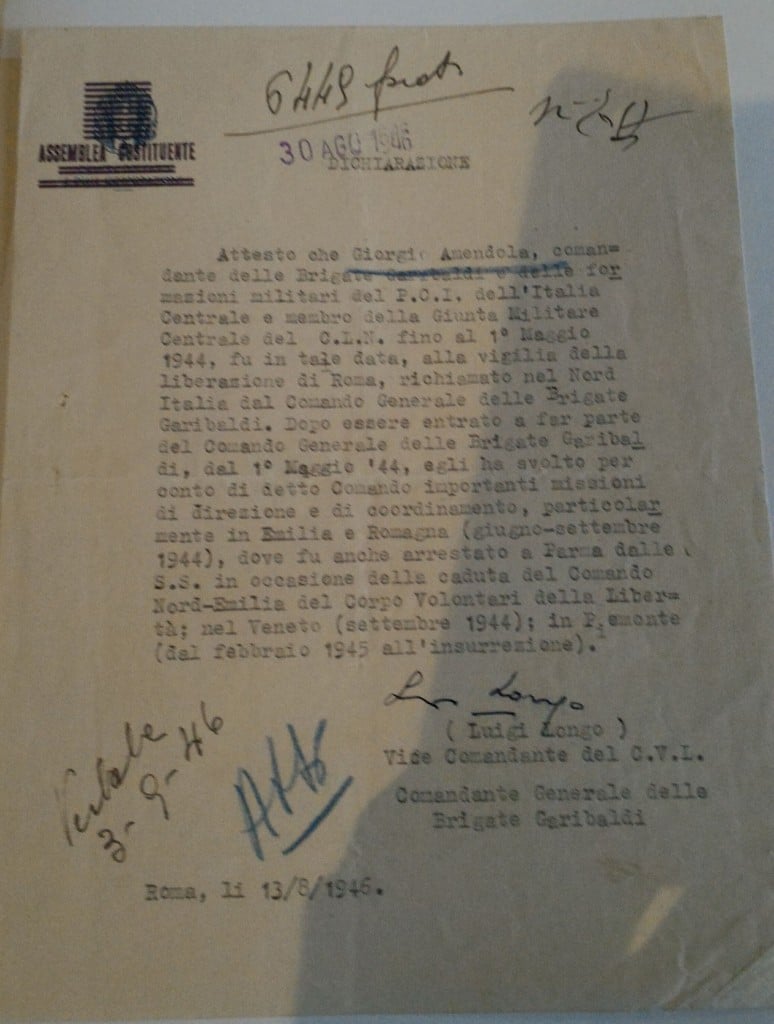

Per ottenere l’attestato di “Partigiano Combattente” bisognava dimostrare di aver combattuto non meno di tre mesi, in almeno tre azioni ad alto rischio; per lo status di “Patriota”, la legge richiedeva di aver contribuito attivamente alla lotta, pur per un periodo minore di quello previsto per i combattenti. La domanda doveva essere obbligatoriamente sottoscritta dai Comandanti delle formazioni partigiane di appartenenza per certificare l’attività svolta dai richiedenti. L’iter prevedeva poi un’istruttoria anche con escussione di testimonianze.

Questa è una delle grandi ricchezze del Ricompart: vi sono riportate vicende finora inedite, capaci di avviare nuovi filoni di indagine se si trasformasse in un vero e proprio “Archivio Nazionale dei Partigiani”. Utile a comprendere meglio cosa significò la scelta di Unità Nazionale, oltre le appartenenze politiche e la provenienza sociale dei protagonisti. Per esempio, tra i faldoni c’è la prova documentale che il Colonnello del Regio Esercito, Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo – Comandante del Fronte Militare Clandestino, Martire delle Fosse Ardeatine, Medaglia d’Oro al VM – fornì tritolo alla giovane Carla Capponi, componente dei GAP di Roma. Oppure sarebbe possibile computare altri casi di civili inermi assassinati nella metà d’Italia controllata dall’esercito tedesco e dai collaborazionisti della RSI. Nel fondo vi sono moltissime domande presentate da familiari di civili rastrellati o vittime di eccidi non ancora tenuti in conto nel lungo elenco delle stragi nazifasciste.

Questa è una delle grandi ricchezze del Ricompart: vi sono riportate vicende finora inedite, capaci di avviare nuovi filoni di indagine se si trasformasse in un vero e proprio “Archivio Nazionale dei Partigiani”. Utile a comprendere meglio cosa significò la scelta di Unità Nazionale, oltre le appartenenze politiche e la provenienza sociale dei protagonisti. Per esempio, tra i faldoni c’è la prova documentale che il Colonnello del Regio Esercito, Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo – Comandante del Fronte Militare Clandestino, Martire delle Fosse Ardeatine, Medaglia d’Oro al VM – fornì tritolo alla giovane Carla Capponi, componente dei GAP di Roma. Oppure sarebbe possibile computare altri casi di civili inermi assassinati nella metà d’Italia controllata dall’esercito tedesco e dai collaborazionisti della RSI. Nel fondo vi sono moltissime domande presentate da familiari di civili rastrellati o vittime di eccidi non ancora tenuti in conto nel lungo elenco delle stragi nazifasciste.

Un caso è ricostruito in un fascicolo del Lazio, una delle poche parti del fondo interamente catalogata e inventariata. In provincia di Viterbo due giovani vennero fermati da un collaborazionista, a bordo di un’automobile, che chiese loro “di unirsi alla Resistenza”, coinvolgere altri coetanei e reperire armi. Li convinse. Pochi giorni dopo, i corpi straziati dei ragazzi furono rinvenuti sotto un albero, mitragliati dai tedeschi. “Reclutati” al solo scopo di essere venduti all’esercito del Terzo Reich.

Un database delle schede è indispensabile anche perché le Commissioni regionali non furono omogenee nell’attribuire le qualifiche di “Combattente” o “Patriota”, tantomeno alle donne. Per questo un’indagine sul ruolo e una stima numerica del contributo femminile alla guerra di Liberazione non possono prescindere dall’informatizzazione del Ricompart. Ancora. Per la prima volta, con una Banca Dati, gli storici potrebbero stabilire il numero reale dei partigiani, oltre il computo ufficiale che si attesta a poco meno di 300 mila. Ricordiamo che il Dlg 518 del ’45 tagliò fuori dai riconoscimenti migliaia di persone. Per esempio si poteva aver rischiato la vita in più azioni – validate e comprovate dai Comandanti partigiani – ma senza aver fatto parte di una formazione per almeno tre mesi il riconoscimento era negato. Inoltre, chi volesse ripercorrere l’esperienza resistente di una persona, mancando una Banca Dati con parametri unitari si potrebbe ritrovare senza orientamento. Preziose sono quindi le quasi 700mila schede personali dove sono scandite le tappe della lotta contro l’occupazione nazifascista di ogni richiedente. Costituirebbero, se informatizzate, il filo conduttore per consultare le carte con le azioni compiute.

Un database delle schede è indispensabile anche perché le Commissioni regionali non furono omogenee nell’attribuire le qualifiche di “Combattente” o “Patriota”, tantomeno alle donne. Per questo un’indagine sul ruolo e una stima numerica del contributo femminile alla guerra di Liberazione non possono prescindere dall’informatizzazione del Ricompart. Ancora. Per la prima volta, con una Banca Dati, gli storici potrebbero stabilire il numero reale dei partigiani, oltre il computo ufficiale che si attesta a poco meno di 300 mila. Ricordiamo che il Dlg 518 del ’45 tagliò fuori dai riconoscimenti migliaia di persone. Per esempio si poteva aver rischiato la vita in più azioni – validate e comprovate dai Comandanti partigiani – ma senza aver fatto parte di una formazione per almeno tre mesi il riconoscimento era negato. Inoltre, chi volesse ripercorrere l’esperienza resistente di una persona, mancando una Banca Dati con parametri unitari si potrebbe ritrovare senza orientamento. Preziose sono quindi le quasi 700mila schede personali dove sono scandite le tappe della lotta contro l’occupazione nazifascista di ogni richiedente. Costituirebbero, se informatizzate, il filo conduttore per consultare le carte con le azioni compiute.

Brigate, Battaglioni, intere Divisioni e i loro Comandanti cambiarono territorio di intervento nel corso dei venti mesi della lotta per rispondere alle esigenze di una guerra differente dai conflitti del passato. In origine, attraverso le Commissioni regionali, il fondo rifletteva la dislocazione geografica al momento della riconsegna delle armi e della smobilitazione, così come l’appartenenza (Giustizia e Libertà, Brigate Garibaldi, Brigate bianche, Formazioni Autonome). La domanda di attestato o di onorificenza era vagliata dalla Commissione dell’ultima regione in cui si era operato. Per l’iter burocratico delle pratiche, dunque, i rapporti sulle azioni compiute e le trascrizioni delle testimonianze finirono in faldoni disparati.

I 4500 faldoni con i 700 mila fascicoli conservati all’ACS raccolgono le storie di migliaia di persone comuni. Nell’Italia che provava a rialzarsi dalle macerie, il riconoscimento di partigiano o patriota poteva essere necessario per trovare un impiego o per permettere ai feriti e ai familiari dei Caduti una pensione di guerra. In realtà, il Paese non fu molto generoso. E non tutti coloro che operarono tra il ’43 e il ’45 richiesero il riconoscimento: chi perché emigrato all’estero in cerca di lavoro, chi perché riteneva di aver fatto solo il proprio dovere, altre migliaia per assenza dei ferrei requisiti.

Gli uffici ministeriali della Difesa hanno continuato a lavorare fino al 1994 per esaminare vecchie pratiche oggetto di ricorso alle Commissioni di 2° grado o per le nuove: nel corso del tempo, i termini per la presentazione delle domande sono stati più volte riaperti. «Anche nel 2015 per il 70° della Liberazione – ha precisato il Vice Presidente Nazionale ANPI, Luciano Guerzoni – ma senza darne notizia diffusa e con una finestra così breve che in pochissimi hanno potuto cogliere l’occasione di inoltrare la richiesta».

Nondimeno la Banca Dati rappresenterebbe il primo passo per avviare in un futuro non troppo lontano un Archivio Nazionale dei Partigiani e, in tempi ravvicinati, digitalizzando le schede, garantire a studiosi e storici, a giornalisti e familiari dei partigiani o a semplici cittadini il diritto di accesso alla mole di documenti. Altri Paesi europei lo hanno fatto, e da tempo. Serve però personale competente, archivisti e tecnici: «Quando sono arrivato qui – ha spiegato Fiorentino, vicino alla soglia dei sessant’anni – ero il più giovane degli archivisti e lo sono ancora».

Nondimeno la Banca Dati rappresenterebbe il primo passo per avviare in un futuro non troppo lontano un Archivio Nazionale dei Partigiani e, in tempi ravvicinati, digitalizzando le schede, garantire a studiosi e storici, a giornalisti e familiari dei partigiani o a semplici cittadini il diritto di accesso alla mole di documenti. Altri Paesi europei lo hanno fatto, e da tempo. Serve però personale competente, archivisti e tecnici: «Quando sono arrivato qui – ha spiegato Fiorentino, vicino alla soglia dei sessant’anni – ero il più giovane degli archivisti e lo sono ancora».

Le Associazioni partigiane e i parlamentari presenti alla visita si sono impegnati a fare la loro parte. Sono necessarie poche migliaia di euro per assicurare all’Archivio Centrale dello Stato le risorse umane necessarie alla computerizzazione delle schede. L’idea è di un provvedimento legislativo o di un atto amministrativo per disporre una ventina di borse di studio riservate a giovani archivisti e informatici. E in uno o due anni al massimo, la Banca Dati potrebbe essere completata. Oltre a una sfida a investire sulla cultura e sulla ricerca storica, sarebbe un atto di riconoscenza verso uomini e donne, militari e civili che lottarono nel momento fondativo della democrazia e della Repubblica Italiana.

Pubblicato venerdì 18 Novembre 2016

Stampato il 04/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/i-partigiani-per-conoscerli-e-riconoscerli/