Nell’Europa della Seconda Guerra mondiale, dovunque si formò un movimento di Resistenza, rom e sinti vi entrarono compiendo atti di valore personale e d’importanza storica, e ottenendo anche dei riconoscimenti. In Jugoslavia, i rom e i sinti presero parte attiva alla lotta di Liberazione nazionale condotta dal Partito comunista jugoslavo, guidato da Tito, unendosi ai serbi e ai croati contro il nemico comune nazifascista. Anche negli altri Paesi dell’Est europeo i rom e i sinti parteciparono alla Resistenza, infatti in Bulgaria furono attivi sia nella guerra partigiana sia nell’insurrezione del 9 settembre 1944, quando i partigiani, tra questi numerosi rom, rovesciarono il governo filo-nazista e presero il controllo del Paese. In Albania molti di loro si unirono alle bande partigiane comuniste che agivano nel territorio, mentre in Polonia entrarono nelle numerose formazioni partigiane provenienti da vari schieramenti politici.

In Polonia, si ricorda la partecipazione alla lotta antinazista di Bronislava Wajs, poetessa rom detta “Papusza” (che significa Bambola), staffetta partigiana fra le unità che operavano nelle foreste della Volinia.

Sempre in Polonia, Alfreda “Noncia” Markovska, donna rom polacca, salvò 50 bambini rom ed ebrei dalla persecuzione, e spesso riuscì pure a riconsegnarli alle famiglie d’origine nel dopoguerra. Nel 2006, Alfreda venne insignita della Croce del Cavaliere con la Stella, una delle più alte onorificenze polacche, inoltre la regista Agnieszka Arnold girò un film-documentario sulla sua vita, dal titolo “Puri Daj” ovvero “La vecchia madre”.

In Kossovo, la donna rom Hajrija Imeri Mihaljić, riuscì a salvare una bambina ebrea dal campo di concentramento di Sajmište vicino a Zemun, e anni dopo la fine della guerra sarà riconosciuta Giusta tra le Nazioni dallo Yad Vashem. Dalla vicenda nel 2016 venne girato il film “Pravednica Ciganka” (La romni Giusta tra le nazioni), diretto da Jakov & Dominik Sedlar, tuttavia, visto che non ci sono foto di Hajrija, la pittrice Aleksandra Alfirević, su incarico del regista Jakov Sedlar, realizzò il suo ritratto sulla base delle testimonianze oculari, in cui Hajrija veniva descritta come una donna piccola, dalla pelle scura, la faccia rotonda, i grandi occhi neri e i capelli raccolti nel tradizionale foulard.

In Slovacchia, specialmente nell’ultima fase della guerra, molti rom e sinti entrarono nelle organizzazioni partigiane: il comandante Tomas Farkas ebbe un ruolo di primo piano durante l’insurrezione del 29 agosto 1944, bloccando con i suoi rom e sinti il contrattacco tedesco vicino a Tisovec, nella regione di Banska Bystrica. Contro i nazisti combatterono anche in Francia, dove il comandante partigiano Armand Stenegry, detto Archange, decorato per i suoi atti di valore, con un reparto di rom e sinti coadiuvò gli sforzi del maquis [1] a sostegno dello sbarco in Normandia nel 1944. Anche Jean Beaumarie, conosciuto come Petit Jean, assieme a suo fratello, entrambi rom, aiutarono il maquis, e purtroppo il fratello di Jean fu catturato e impiccato.

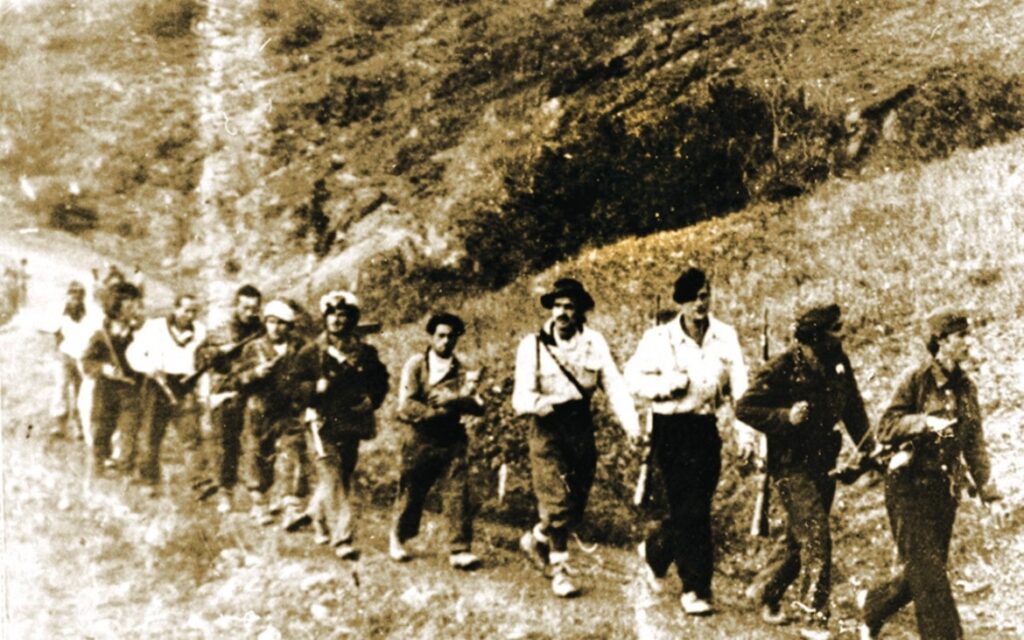

Avendo visto alcuni esempi in Europa, passiamo adesso al caso italiano. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, non mancarono rom e sinti che entrarono a far parte delle bande partigiane italiane per combattere nella Resistenza contro i nazifascisti. Vittorio Luigi Reinhart, fratello di Vittorio (Thulo) e Antonio (Chico) Reinhart, ha raccontato un evento accaduto proprio alla sua famiglia. Questi erano fermi nel territorio piemontese, quando videro scappare un partigiano rincorso da fascisti aiutati da alcuni nazisti, così decisero di nasconderlo sotto la paglia, salvandogli la vita. Successivamente i Reinhart vennero fatti prigionieri da dei partigiani, che, a causa del cognome tedesco e dei carri simili a quelli usati dai nazisti, avevano deciso di fucilarli, tuttavia l’arrivo del partigiano che era stato salvato evitò il peggio. Questi riconobbe la famiglia sinti e ottenne indicazioni per percorrere i passaggi più sicuri. Thulo Vittorio Reinhart, fu poi tra coloro che parteciparono poi alla Resistenza a fianco di questi partigiani.

Avendo visto alcuni esempi in Europa, passiamo adesso al caso italiano. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, non mancarono rom e sinti che entrarono a far parte delle bande partigiane italiane per combattere nella Resistenza contro i nazifascisti. Vittorio Luigi Reinhart, fratello di Vittorio (Thulo) e Antonio (Chico) Reinhart, ha raccontato un evento accaduto proprio alla sua famiglia. Questi erano fermi nel territorio piemontese, quando videro scappare un partigiano rincorso da fascisti aiutati da alcuni nazisti, così decisero di nasconderlo sotto la paglia, salvandogli la vita. Successivamente i Reinhart vennero fatti prigionieri da dei partigiani, che, a causa del cognome tedesco e dei carri simili a quelli usati dai nazisti, avevano deciso di fucilarli, tuttavia l’arrivo del partigiano che era stato salvato evitò il peggio. Questi riconobbe la famiglia sinti e ottenne indicazioni per percorrere i passaggi più sicuri. Thulo Vittorio Reinhart, fu poi tra coloro che parteciparono poi alla Resistenza a fianco di questi partigiani.

Nel mantovano invece si formò il battaglione “I Leoni di Breda Solini” composto solamente da sinti italiani, fuggiti dal campo di concentramento di Prignano sul Secchia (MO), dove erano stati deportati nel settembre 1940. Questi sinti erano appartenenti ad alcune famiglie, come i De Bar, i Truzzi e i Triberti. Dopo essere riusciti a fuggire dal suddetto campo di concentramento nel settembre 1943, una dozzina di uomini fra cui Armando detto “Ciao”, nato a Narni nel 1918, e Rus De Bar, costituirono una propria formazione che operò nelle zone del mantovano, tra Breda Solini e Rivarolo Mantovano. Si trattava di sinti dediti allo spettacolo viaggiante, infatti questi giravano con le loro carovane e un piccolo circo, portando attrazioni nelle varie località, durante le fiere e le feste paesane. In questo modo nel corso del giorno si esibivano nelle piazze, mentre la notte vestivano i panni dei partigiani.

Nel mantovano invece si formò il battaglione “I Leoni di Breda Solini” composto solamente da sinti italiani, fuggiti dal campo di concentramento di Prignano sul Secchia (MO), dove erano stati deportati nel settembre 1940. Questi sinti erano appartenenti ad alcune famiglie, come i De Bar, i Truzzi e i Triberti. Dopo essere riusciti a fuggire dal suddetto campo di concentramento nel settembre 1943, una dozzina di uomini fra cui Armando detto “Ciao”, nato a Narni nel 1918, e Rus De Bar, costituirono una propria formazione che operò nelle zone del mantovano, tra Breda Solini e Rivarolo Mantovano. Si trattava di sinti dediti allo spettacolo viaggiante, infatti questi giravano con le loro carovane e un piccolo circo, portando attrazioni nelle varie località, durante le fiere e le feste paesane. In questo modo nel corso del giorno si esibivano nelle piazze, mentre la notte vestivano i panni dei partigiani.

1941

Giacomo “Gnugo” De Bar, figlio di Armando, in merito a questo battaglione, scrisse: “Molti sinti facevano i partigiani. Per esempio mio cugino Fioravante Lucchesi stava con la divisione Armando, ma anche molti di noi che facevano gli spettacoli durante il giorno [la sua era una famiglia di circensi, ndr], di notte andavano a portare via le armi ai tedeschi. Mio padre e lo zio Rus tornarono a casa nel 1945 e anche loro di notte si univano ad altri sinti per fare le azioni contro i tedeschi nella zona del mantovano fra Breda Solini e Rivarolo del Re (oggi Rivarolo Mantovano), dove giravamo con il postone che il nonno aveva attrezzato”. Aggiungendo successivamente: “Erano entrati nel cuore della gente come eroi, anche per il fatto che usavano la violenza il minimo necessario, perché fra noi sinti non è mai esistita la volontà della guerra, l’istinto di uccidere un uomo solo perché è un nemico. Questo lo sapeva anche un fascista di Breda Solini che durante la Liberazione si era barricato in casa con un arsenale di armi, minacciando di fare fuoco a chiunque si avvicinasse o di uccidersi a sua volta facendo saltare tutta la casa: ‘io mi arrendo solo ai Leoni di Breda Solini’. Così andarono i miei, ai quali si arrese, ma venne poi preso in consegna lo stesso da altri partigiani, che lo rinchiusero in una cantina e lo picchiarono”.

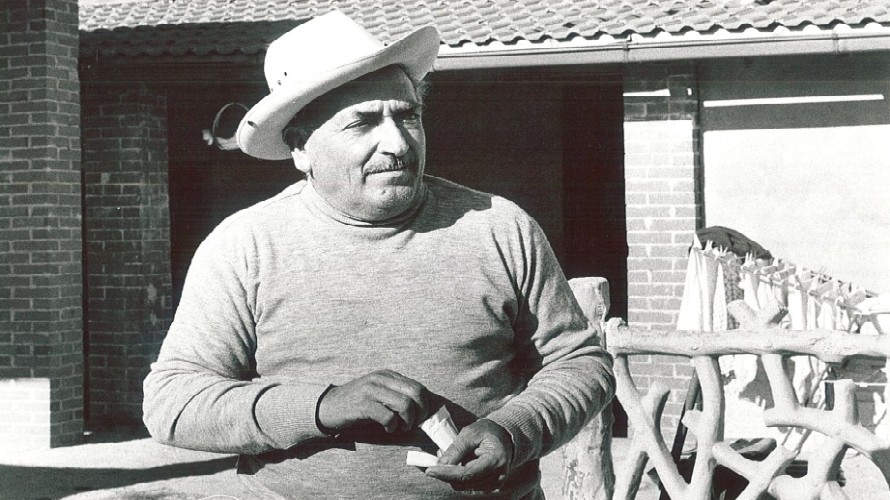

Tra i vari rom e sinti che parteciparono alla Resistenza italiana ricordiamo: Rubino Bonora, partigiano della Divisione Nannetti in Friuli; Giuseppe Catter, partigiano sinto, fucilato dai nazifascisti in Liguria, nella zona di Imperia, a cui nel 2014 l’Arci e l’Istituto Storico Imperiese hanno dedicato una targa in sua memoria; Amilcare Debar, Taro tra i sinti, durante la Resistenza veniva chiamato “Corsaro” e militò in Piemonte al comando di Pompeo Colajanni, nel battaglione “Dante di Nanni” della 48ma Brigata Garibaldi, ricevette il diploma di partigiano dalle mani del Presidente Sandro Pertini, ed è stato l’ultimo dei partigiani sinti a scomparire, morendo il 12 dicembre 2010.

Risulta inoltre molto importante la testimonianza di Vincenzina Erasma Pevarello, vedova di Renato Mastini, entrambi sinti italiani. Questa fu testimone delle azioni di Resistenza contro il nazifascismo attuate nella zona del vicentino da un gruppo di quattro sinti, tra cui il marito. Di loro, tre erano sinti, e un quarto aveva sposato una ragazza sinta. Walter “Vampa” Catter, nato a Francolino di Ferrara nel 1914 e cugino di Giuseppe Catter, Lino “Ercole” Festini, nato a Milano nel 1916, Silvio Paina, nato a Mossano (VI) nel 1902, e Renato Mastini “Zulin”, nato a Copparo (FE) nel 1924. Questi si erano incontrati nel settembre del 1944 a Sant’Anna Morosina (PD), luogo in cui le loro famiglie si esibivano in spettacoli teatrali e circensi, attraverso attività legate al lunapark e al circo, con il gioco delle tre carte, dei campanelli e con il tiro a segno.

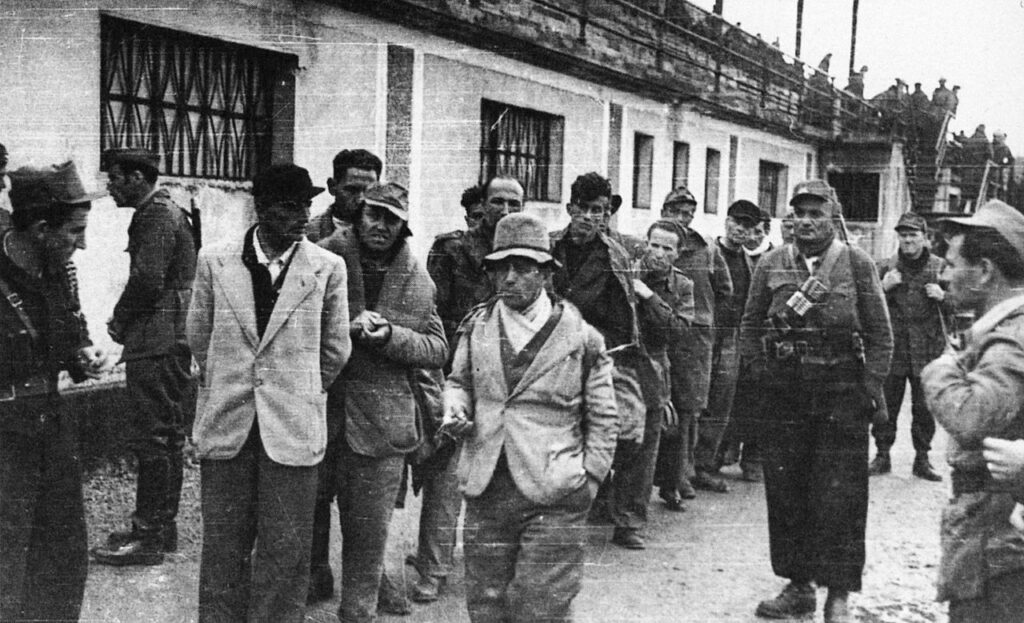

I quattro decisero di partecipare alla lotta partigiana entrando nella brigata “Damiano Chiesa”. Entravano in azione la sera per le loro missioni di sabotaggio, raccontando alle loro donne che andavano a ballare o in osteria, e mentre questi erano in azione le carovane proseguivano per le zone limitrofe, da sole o assieme. Tra il 21 e 22 ottobre 1944, quando le famiglie erano accampate a Belvedere di Tezze, frazione del C omune di Tezze sul Brenta in provincia di Vicenza, a causa di una confessione estorta sotto tortura, una squadra di fascisti, formata da una trentina di elementi, circondò il campo, e dopo aver fatto uscire uomini, donne e bambini, minacciati di essere fucilati sul posto, catturarono i quattro partigiani.

omune di Tezze sul Brenta in provincia di Vicenza, a causa di una confessione estorta sotto tortura, una squadra di fascisti, formata da una trentina di elementi, circondò il campo, e dopo aver fatto uscire uomini, donne e bambini, minacciati di essere fucilati sul posto, catturarono i quattro partigiani.

Questi dopo essere stati riempiti di botte, anche con il calcio del moschetto, visto che le auto e i camion erano già pieni, vennero caricati su biciclette e portati nel carcere allestito presso le scuole di Camposampiero, da cui poi furono trasferiti nel carcere di Piazza Castello, a Padova. Alcuni giorni più tardi, il 9 novembre 1944, Plinio Quirici guidò un commando di partigiani sabotatori, che fece saltare in aria un’arcata del Ponte dei Marmi, sul fiume Bacchiglione, nei pressi di Vicenza. Due giorni dopo, l’11 novembre, i tedeschi per rappresaglia e su ordine di Von Zanthier, generale delle SS, prelevarono i quattro partigiani sinti assieme ad altri sei partigiani, e li fucilarono al Ponte dei Marmi.

I partigiani vennero legati uno a uno e messi in riga, e, dopo essere stati lasciati per qualche istante ai conforti religiosi del padre francescano Federizzi, furono fucilati singolarmente, così che ciascuno potesse vedere la fine che faceva il compagno che lo precedeva. La vicenda è conosciuta come l’Eccidio di Ponte dei Marmi o l’Eccidio dei Dieci Martiri e una stele posta nella città di Vicenza ricorda i dieci Caduti, tra i quali vi erano anche i quattro sinti.

Andrea Vitello, storico e scrittore, autore. Tra i suoi testi “Il nazista che salvò gli ebrei. Storie di coraggio e solidarietà in Danimarca”, pubblicato da Le Lettere con prefazione di Moni Ovadia

Fonti utilizzate per l’articolo

Bravi, M. Bassoli, Il Porrajmos in Italia, La persecuzione di rom e sinti durante il fascismo, Casa editrice Emil di Odoya, Bologna 2013:

A. Arlati, Rom e sinti nella Resistenza europea, UPRE Roma, 2021

P. Cagna Ninchi, Quando arrivammo c’era solo erba alta. L’Olocausto infinito di rom e sinti, UPRE Roma, 2022.

Note

[1] Durante la Seconda guerra mondiale, movimento e organizzazione francese di Resistenza all’occupazione tedesca. La parola maquis, originaria del dialetto corso, in cui designa la «macchia», indicò in un primo tempo gruppi di refrattari al servizio del lavoro obbligatorio che avevano trovato rifugio in montagna (1942), poi i reparti armati dei partigiani.

Pubblicato martedì 8 Aprile 2025

Stampato il 30/12/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/quegli-eroi-ed-eroine-rom-e-sinti-della-resistenza-italiana-ed-europea/