«Niente ha effetto più catastrofico del trascorrere del tempo».

«Niente ha effetto più catastrofico del trascorrere del tempo».

Piotr Cywinski, direttore del Memoriale e Museo di Auschwitz-Birkenau

“Quella del 1938 fu certamente un’estate molto speciale, una delle più speciali della mia vita. Eravamo in villeggiatura con la mamma in Svizzera e ci preparavamo a tornare in Italia per l’apertura delle scuole. Arriva una telefonata di papà e dice ‘aspettatemi, vi raggiungo’. Ci raggiunge e dice non si torna più in Italia. Fu uno shock terribile, l’idea di lasciarci le nostre vite alle spalle, senza addii, senza salutare le amichette, gli amici, i compagni di scuola. Ma poi ci siamo detti, in fondo a cosa servono gli addii? E ci preparammo a una vita in esilio”.

Il “lungo addio” descritto da Tullia Zevi rappresenta il dramma in cui sprofonda la comunità ebraica italiana all’indomani della pubblicazione del “Manifesto della razza” – che all’articolo 9 recita: «Gli ebrei non appartengono alla razza italiana» – cui seguono l’istituzione della Direzione generale per la demografia e la razza, l’espulsione degli ebrei dalla scuola e il comizio pronunciato da Mussolini il 18 settembre 1938 a Trieste davanti a una piazza gremita e acclamante, in cui proclama che «il problema di scottante attualità è quello razziale. Anche in questo campo noi adotteremo le soluzioni necessarie». Proprio nella città che conta una delle più antiche e numerose comunità ebraiche italiane, il duce con la tipica mimica, drammaticamente goffa, traccia le «differenze» e le «superiorità nettissime» di razza e si scaglia contro l’ebraismo mondiale «nemico irreconciliabile del fascismo». Si badi, del fascismo.

Certo, l’ideologia razzista di stampo fascista non nasceva in quella piazza di Trieste.

Certo, l’ideologia razzista di stampo fascista non nasceva in quella piazza di Trieste.

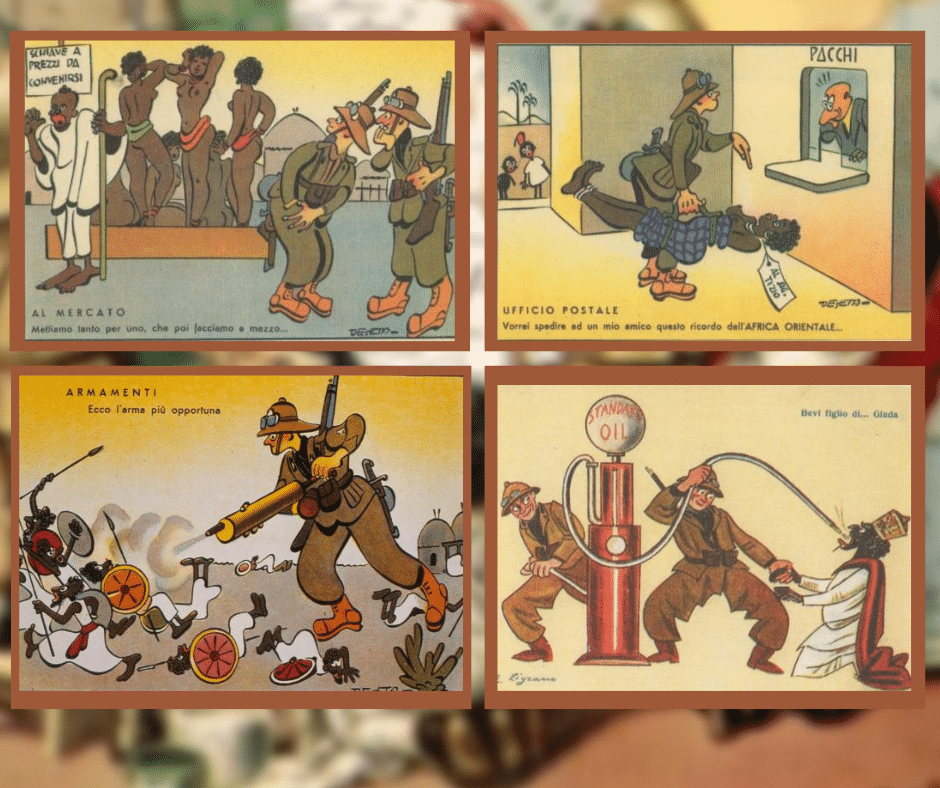

Filippo Focardi lo ribadisce in Nel cantiere della memoria. Fascismo, Resistenza, Shoah, Foibe (Viella, 2020): la «decisione di Mussolini di lanciare una politica antisemita risale al 1936-1937, circa quindici anni dopo la marcia su Roma e la presa del potere da parte del fascismo. Tale decisione va inquadrata nell’ambito della cosiddetta “svolta razzista” del regime intervenuta dopo la conquista dell’Etiopia nel 1936 e la nascita dell’Impero […]. Al razzismo contro le popolazioni africane si aggiunse in breve tempo un razzismo di Stato antisemita».

Di fatto stava lambendo il «cono d’ombra dell’Olocausto», dando forma all’antisemitismo di Stato, non imposto dall’alleato Hitler, e il cui colpo di coda sarà la «caccia all’ebreo» scatenata dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943 con il solerte aiuto delle forze collaborazioniste della Repubblica sociale italiana sulla base della Carta di Verona. Che al punto 1 recita: «Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengano e comunque residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni, mobili e immobili, devono essere sottoposti a immediato sequestro in attesa di essere confiscati nell’interesse della Rsi […]».

Di fatto stava lambendo il «cono d’ombra dell’Olocausto», dando forma all’antisemitismo di Stato, non imposto dall’alleato Hitler, e il cui colpo di coda sarà la «caccia all’ebreo» scatenata dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943 con il solerte aiuto delle forze collaborazioniste della Repubblica sociale italiana sulla base della Carta di Verona. Che al punto 1 recita: «Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengano e comunque residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni, mobili e immobili, devono essere sottoposti a immediato sequestro in attesa di essere confiscati nell’interesse della Rsi […]».

Con questa dichiarazione i repubblichini legittimavano sul piano formale la persecuzione antiebraica già avviata dai tedeschi, mentre sul piano sostanziale avrebbe impegnato la polizia a fornire ai nazisti i contingenti per la deportazione. Di contro a questa infame scelta, vanno ricordati anche i 600.000 militari italiani deportati e internati (i cosiddetti Imi, in sigla) per non aver voluto aderire alle forze armate repubblichine.

La scure della legislazione persecutoria antisemita investe violentemente la popolazione civile. È la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta giovanissima ai lager, che ci ricorda la solerzia del “bravo italiano”: «Il dolore e la disumanità dei giorni passati non erano nulla al confronto delle bestialità che ci ritrovammo di fronte. Quello era il mondo con il quale avremmo dovuto prendere confidenza, la nostra nuova quotidianità per i mesi a venire: i soldati tedeschi armati fino ai denti, con al guinzaglio i loro cani feroci. Ma il colpo più duro fu quando capimmo che i più zelanti fra i nostri aguzzini non erano i nazisti. Erano gli italiani».

Tante sono le famiglie che decidono di fuggire, e numerose scelgono le Americhe. Eppure dopo circa trent’anni l’orrore delle dittature li colpisce anche lì. Emblematica è la storia della famiglia Amar-Vigevani.

Giuseppe Amar e sua moglie Elisa, a seguito delle misure persecutorie antisemite, decidono di lasciare la loro città, Parma, e salpare per il Brasile nel maggio 1939, portando con loro la figlia più piccola e la promessa che avrebbero riabbracciato le altre due figlie, Enrica e Luciana, rimaste in Italia, una volta raggiunta una sistemazione stabile. In realtà, le ragazze non rivedranno i genitori fino alla fine della guerra. Enrica Amar si sposerà con Rolando Vigevani e grazie al decisivo aiuto del giudice loro amico Pellegrino Riccardi (ora riconosciuto Giusto tra le nazioni e ricordato nel giardino di Yad Vashem), alla fine del “lungo settembre” 1943 riusciranno a rifugiarsi in Svizzera per ricongiungersi solo in un secondo momento con il primogenito Tullo, di appena un anno.

Terminata la guerra Enrica e Rolando rientrano a Parma e nel 1950 decidono di trasferirsi in Brasile, a São Paulo, per permettere ai far crescere i figli accanto ai nonni. Ebbene il giovane Tullo dopo il golpe militare del 30 marzo 1964, come tanti altri suoi coetanei, è costretto ad abbandonare l’università e a scappare perché sostenitore del Partido Operário Revolucionário Trotskista (Port), ma cade nelle mani dei militari. Torturato e condannato a due anni di prigione. Non basta. È arrestato nuovamente insieme alla moglie in attesa del primo figlio e seviziato davanti ai suoi occhi per ben quindici giorni. Solo a seguito delle pressioni esercitate dal consolato e dall’ambasciata italiana viene trasferito in Italia, dove ha vissuto fino al 1979 impegnandosi contro i feroci regimi sudamericani nel corso delle tre sessioni del Tribunale Russell II (1974, 1975 e 1976) istituito da Lelio Basso per denunciare al mondo i crimini che stavano commettendo le dittature nel subcontinente.

Tra questi Paesi, l’Argentina. «L’unica soluzione era farli sparire. Fummo tutti d’accordo, mica potevamo processarli e fucilarli. E neppure darli ufficialmente per morti». Alla Esma, la Scuola di meccanica dell’esercito argentino, Buenos Aires, gli allievi assistevano alle proiezioni del film di Gillo Pontecorvo La battaglia di Algeri, che denunciava le tecniche anti-insurrezionali – incluse la tortura e la sparizione dei prigionieri – adottate dai parà francesi ad Algeri. Mentre alla Soa (“Scuola delle Americhe”), centro di formazione per ufficiali e sottoufficiali sudamericani creato nel 1946 dall’esercito statunitense a Fort Gulick (Panama) sotto il controllo della Cia, si sarebbero formati dittatori come Manuel Noriega (Panama; Leopoldo Galtieri e Roberto Viola (Argentina); Hugo Banzer Suárez (Bolivia); Juan Velasco Alvarado (Perù); Guillermo Rodríguez (Ecuador).

All’indomani del golpe del 24 marzo 1976 inizia il “genocidio ideologico” in Argentina. Tra le migliaia di desparecidos ci sarà anche Franca Jarach, figlia di Giorgio e di Vera Vigevani.

Vera è nata a Milano nel 1928, e ad appena dieci anni, nell’ottobre 1938, viene espulsa dalla scuola pubblica insieme a tanti altri bambini e ragazzi ebrei. In quei mesi drammatici la sua famiglia decide di lasciare l’Italia per trovare rifugio in Argentina. Tutti tranne il nonno materno, che non vorrà partire: Ettore Camerino sarà deportato e morirà ad Auschwitz-Birkenau il 6 febbraio 1944. Vera cresce, e studentessa all’università di Buenos Aires conosce il triestino Giorgio Jarach, esule ebreo come lei, che sposerà nel ’49. Vera diviene giornalista per l’Ansa e nel 1957 nasce Franca.

È il 25 giugno 1976 quando, la giovanissima Franca, appena diciottenne, viene rapita in un bar di Buenos Aires insieme ad altre amiche e amici. Rinchiusa alla Esma, torturata perché militante della sinistra peronista è caricata meno di un mese dopo su un “volo della morte”, drogata e gettata viva nel Río de la Plata.

È il 25 giugno 1976 quando, la giovanissima Franca, appena diciottenne, viene rapita in un bar di Buenos Aires insieme ad altre amiche e amici. Rinchiusa alla Esma, torturata perché militante della sinistra peronista è caricata meno di un mese dopo su un “volo della morte”, drogata e gettata viva nel Río de la Plata.

Ed è il 30 aprile 1977 quando Vera, insieme ad altre 15 donne, le Madres de Plaza de Mayo, inizia a protestare pacificamente di fronte la Casa Rosada, sede del governo, come faranno sempre più numerose ogni giovedì, ma solo venti anni dopo una sopravvissuta della Esma le confermerà che sua figlia è stata uccisa dai militari.

Una delle migliaia di vittime delle stanze segrete della Esma a Buenos Aires o degli 800 centri di detenzione clandestina argentini o nello stadio nazionale di Santiago del Cile. Desaparecidos, scomparsi, dalla storia, esistenze strappate alla vita, a tutti noi.

Andrea Mulas, storico

E dall’ANPI nazionale una bella notizia: “Vi informiamo con emozione – scrive l’associazione dei partigiani – che l’ANPI il 19 febbraio incontrerà a Roma Vera Vigevani Jarach. 95 anni a marzo, giornalista, Vera visse sulla propria pelle due tragedie storiche: le leggi razziste del 1938 a causa delle quali fu costretta a lasciare l’Italia e rifugiarsi in Argentina; e la dittatura argentina che fece sparire sua figlia: da allora Vera divenne una delle Madri di Plaza de Mayo. Questa donna per tutta la vita non ha smesso un momento di fare memoria.

E dall’ANPI nazionale una bella notizia: “Vi informiamo con emozione – scrive l’associazione dei partigiani – che l’ANPI il 19 febbraio incontrerà a Roma Vera Vigevani Jarach. 95 anni a marzo, giornalista, Vera visse sulla propria pelle due tragedie storiche: le leggi razziste del 1938 a causa delle quali fu costretta a lasciare l’Italia e rifugiarsi in Argentina; e la dittatura argentina che fece sparire sua figlia: da allora Vera divenne una delle Madri di Plaza de Mayo. Questa donna per tutta la vita non ha smesso un momento di fare memoria.

Le porterà il saluto e l’abbraccio dell’ANPI il Presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo”.

Pubblicato mercoledì 15 Febbraio 2023

Stampato il 15/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/quella-memoria-che-da-birkenau-arriva-alla-esma/