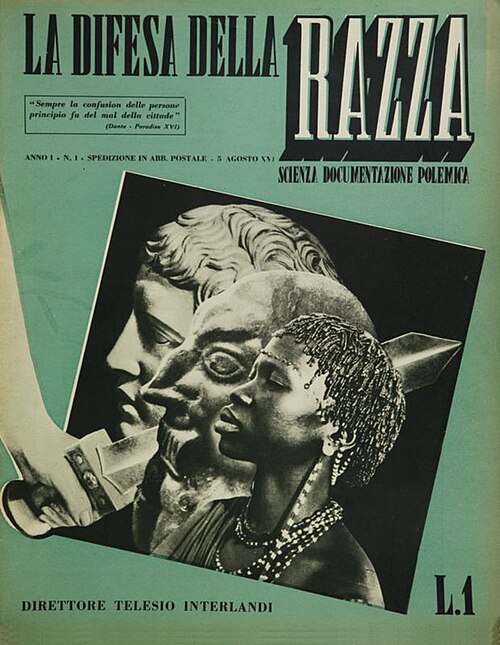

I Regi Decreti Legge riguardanti la razza vengono approvati dal Gran consiglio del fascismo la notte fra il 6 e il 7 ottobre 1938, ratificati dal consiglio dei Ministri il 10 novembre e resi pubblici il 19 con decorrenza immediata. Come ha ricostruito Rosetta Loy nel suo La parola ebreo (1997), la riunione del 6 ottobre, durata dalle dieci di sera alle tre del mattino, ha finito per trovare tutti d’accordo a eccezione di De Bono, Federzoni e Balbo. Da questo momento l’antisemitismo strisciante della società civile italiana e delle sue élites diventa ideologia e prassi ufficiale del fascismo italiano.

La scure della legislazione persecutoria antisemita colpisce particolarmente il mondo scolastico e accademico. La cacciata dei professori e degli studenti di religione ebraica tocca circa 300 insegnanti universitari, 174 insegnanti medi, 4.400 alunni di scuola elementare e 1.000 studenti medi. Ai circa 200 studenti ebrei iscritti alle università viene invece concesso, per mezzo di una soluzione transitoria, il permesso di continuare gli studi. Nonostante il duro colpo, la scuola non accenna a opporsi alle formulazioni del “Manifesto della razza”, firmato da dieci scienziati, e alla promulgazione della legislazione razziale fascista, nel silenzio assordante della monarchia di Vittorio Emanuele III.

A Torino, nella sua relazione per l’apertura dell’anno accademico 1938-1939, il Rettore Azzo Azzi, fascista della prima ora e fedele servitore del regime, collega la lotta «per la purezza dei nostri altari, per la difesa della razza» a una generale battaglia igienica del Paese. È lui che il 18 ottobre 1938, in base alla legge del 5 settembre, decreta che «la dott. Levi Rita, Assistente volontaria alla Clinica delle malattie nervose e mentali della Reale Università di Torino, è sospesa dal servizio, a decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI». Il futuro premio Nobel per la medicina di lì a poco sarà costretta a emigrare in Belgio. In pratica circa 60mila italiani di religione o di famiglia ebraica, che nel mese di ottobre erano ancora cittadini a pieno diritto, a novembre si ritrovano etichettati come «persone di razza ebraica» e come tali verranno spogliati dei loro diritti e beni. Alle privazioni seguiranno le persecuzioni e le deportazioni nei campi di concentramento per quelle famiglie che decidono di non lasciare l’Italia.

In questo contesto, la gran parte degli intellettuali ebrei emigrati in Argentina dopo il ’38 riesce spesso a entrare nel Paese grazie alla chiamata/invito di colleghi accademici argentini, sostenuti da personaggi influenti della politica locale. Per esempio, il deputato socialista Alfredo Palacios ottiene il visto per Rodolfo Mondolfo; il matematico spagnolo Julio Rey Pastor, residente a Buenos Aires, contribuisce alla chiamata sia di Beppo Levi che di Alessandro Terracini (contrattati dall’Università di Tucumán); Carlos Cossio, professore di filosofia del diritto all’Università de La Plata consente l’entrata nel Paese a Renato Treves. Inoltre, Leone Lattes viene chiamato dallo psichiatra e criminologo Osvaldo Loudet, Renato Segre da Juan M. Tato; Eugenia Sacerdote Lustig, ancorché giovane laureata, entra nella Società di Biologia grazie a Bernardo Houssay e così per altri immigrati ebrei italiani.

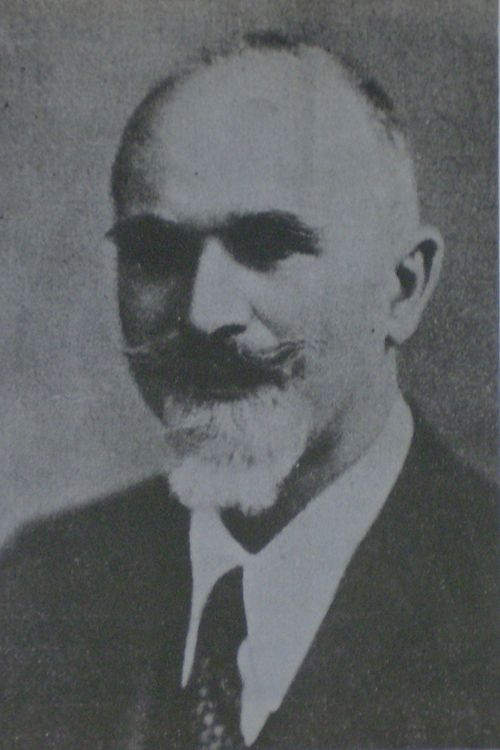

Rodolfo Mondolfo (1877-1976), è probabilmente il rifugiato di maggior spicco tra il gruppo degli ebrei italiani giunti a La Plata. Proveniente da Ancona, il 27 maggio 1939 giunge al porto di Buenos Aires il “Conte Grande”, la nave con a bordo Mondolfo, la moglie Augusta Algranati e i loro tre figli. Il professore marchigiano negli anni Venti si era impegnato in una energica attività di opposizione culturale e ideale al fascismo. Aveva diretto per l’editore Cappelli la “Biblioteca di studi sociali”, nella quale erano stati pubblicati volumi di grande importanza per gli sviluppi della discussione politica e della lotta antifascista, tra i quali, nel 1923, la terza edizione del suo Sulle orme di Marx e l’anno successivo il volume di Piero Gobetti, La Rivoluzione Liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia. Quest’ultimo saggio, stampato in mille esemplari, divenne presto raro anche perché i fascisti distrussero parte dell’edizione nei magazzini dell’editore, insieme ad altro materiale di Mondolfo.

Coraggioso firmatario del “Manifesto degli intellettuali antifascisti”, redatto da Benedetto Croce insieme a un gruppo di politici e intellettuali tra i quali Giovanni Amendola (ispiratore dell’iniziativa), Roberto Bracco, Sem Benelli, Emilio Cecchi, Luigi Einaudi, Giustino Fortunato, Matilde Serao, e pubblicato il 1 maggio 1925. Il documento replicava al “Manifesto degli intellettuali” aderenti al fascismo comparso sul “Popolo d’Italia” il precedente 21 aprile, in occasione del Natale di Roma, promosso da Giovanni Gentile, con l’adesione – fra gli altri – di Luigi Pirandello, Curzio Malaparte, Giuseppe Ungaretti, Gioacchino Volpe, Luigi Barzini, in esito al Convegno per la cultura fascista tenutosi a Bologna il 29 e 30 marzo del 1925. Se in tale documento si difendevano le posizioni del regime e se ne sosteneva l’unità di intenti con il mondo culturale dell’epoca, nel Manifesto di Croce si affermavano invece le ragioni degli intellettuali antifascisti, i quali rivendicavano la preminenza della libertà come «forza e garanzia di ogni avanzamento».

Il “secondo inizio” di Mondolfo in terra platense contribuisce in maniera non secondaria a introdurlo nell’insegnamento universitario argentino; privato della sua cattedra di Storia della filosofia a Bologna, ottiene, infatti, quella di Greco antico presso l’Università di Córdoba: «Questi anni a Córdoba, dal 1940 al 1947, rimangono nel mio ricordo come i migliori della mia vita. Sicuramente erano anni di inquietudine universale e niente poteva alleviare il dolore per la tremenda guerra mondiale e meno che mai, per coloro che come me, dovettero lasciare in Europa parenti ed amici in costante pericolo a causa delle distruzioni e persecuzioni implacabili. Ma in questa isola di pace rappresentata dall’Argentina e dall’ambiente di Córdoba, era possibile per me studiare e ricercare, insegnare, scrivere libri e incontrare sempre un afflato di comprensione e una atmosfera di simpatia e amicizia che era la maggiore e la migliore consolazione possibile alle preoccupazioni del momento internazionale».

Le autorità diplomatiche italiane a Buenos Aires continueranno nel tempo a vigilare sull’attività di Mondolfo per capire se, oltre che di filosofia, si occupasse anche di politica e quale fosse il suo atteggiamento verso il regime, segnalando tutti quei passi che nelle sue conferenze in giro per l’Argentina risultavano di critica all’operato del regime mussoliniano, pur non attaccando direttamente la struttura politica del fascismo, ma la sua genesi ideologica.

Nel 1947, per solidarietà con i colleghi socialisti e comunisti licenziati nel quadro della repressione peronista, Mondolfo lascia l’Università di Córdoba per farsi trasferire a quella di Tucumán dove insegnerà Storia della filosofia antica dal 1948 al 1952. A questo periodo risale l’incontro che si rivelerà fondamentale per la permanenza di Mondolfo nelle università argentine, con un altro emigrato ebreo antifascista, Renato Treves, che era stato informato da Alessandro Levi dell’arrivo del suo carissimo amico. Treves, in Argentina già dal novembre del 1938 e professore all’Università di Tucumán, ha ricordato il suo primo incontro con il professore marchigiano: «[…] Era sereno. Non una parola sul male che ci era stato fatto, su quanto avevamo perduto. Solo il desiderio di continuare a lavorare nel Paese che ci aveva accolto».

Nel 1947, per solidarietà con i colleghi socialisti e comunisti licenziati nel quadro della repressione peronista, Mondolfo lascia l’Università di Córdoba per farsi trasferire a quella di Tucumán dove insegnerà Storia della filosofia antica dal 1948 al 1952. A questo periodo risale l’incontro che si rivelerà fondamentale per la permanenza di Mondolfo nelle università argentine, con un altro emigrato ebreo antifascista, Renato Treves, che era stato informato da Alessandro Levi dell’arrivo del suo carissimo amico. Treves, in Argentina già dal novembre del 1938 e professore all’Università di Tucumán, ha ricordato il suo primo incontro con il professore marchigiano: «[…] Era sereno. Non una parola sul male che ci era stato fatto, su quanto avevamo perduto. Solo il desiderio di continuare a lavorare nel Paese che ci aveva accolto».

In questa accademia si ritrovano numerosi docenti italiani, oltre a Mondolfo e Treves, i fratelli Alessandro e Benvenuto Terracini, Beppo Levi, Giovanni Turin, Gino Arias, che, insieme ad altri colleghi italiani e argentini costituiscono il Centro di cultura italiana nella Repubblica Argentina, che nel 1948 pubblica il primo e unico fascicolo della rivista “Jornadas”.

Si capisce quindi come questi studiosi contribuirono non poco a far apprezzare e a diffondere la cultura italiana alle giovani generazioni argentine. Allo stesso modo può definirsi un “contributo mancato” alla formazione dell’Italia civile antifascista quello della comunità di esuli, che invece daranno il loro apporto ai Paesi dell’altra sponda dell’Oceano. L’ennesimo male prodotto dal fascismo.

Andrea Mulas, storico Fondazione Basso, autore di numerosi libri, ultimo in libreria “L’oro introvabile. Saverio Tutino e le vie della rivoluzione”

Pubblicato martedì 27 Maggio 2025

Stampato il 01/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/rodolfo-mondolfo-e-gli-altri-la-diaspora-dei-prof-ebrei-cacciati-con-le-leggi-razziali/