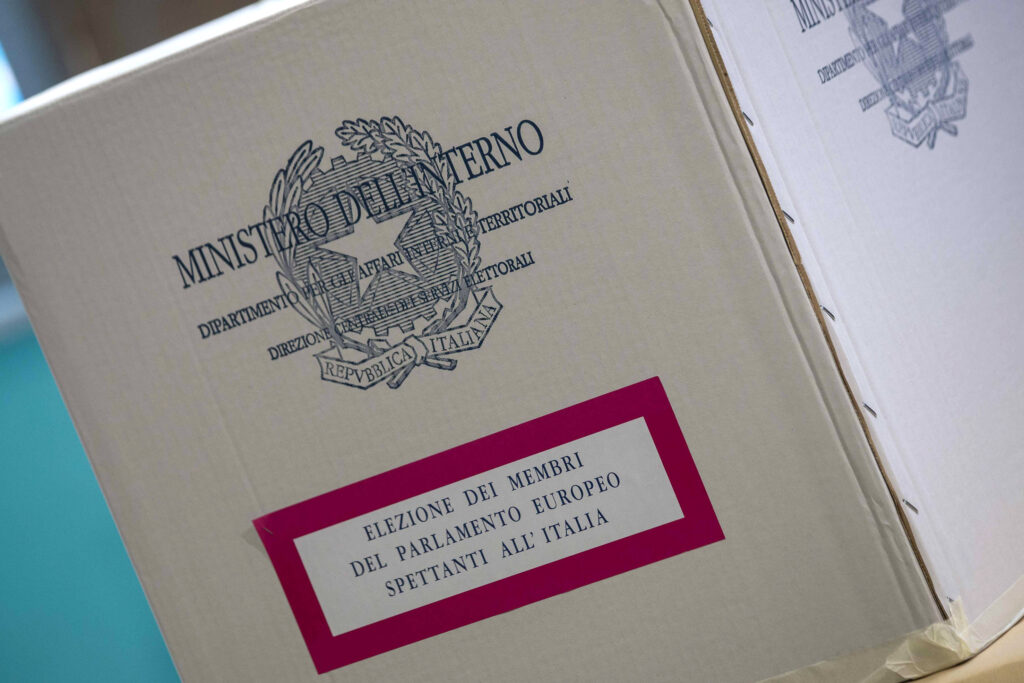

Fra una manciata di giorni gli italiani si recheranno alle urne per rinnovare la rappresentanza al Parlamento europeo. Sui giornali e nei talk televisivi puntualmente è partito il dibattito sull’ormai convitato di pietra permanente di ogni consultazione elettorale: il rischio astensionismo. Dibattito interessante, per carità, ma che fa pensare allo sbracciarsi vano di chi, nella migliore delle ipotesi, vorrebbe svuotare l’oceano con un cucchiaino.

Nel 1979, quando si tennero le prime elezioni europee, votò l’85 per cento degli aventi diritto. Nel 2019 si era già scesi al 54,5%. Il 45,5 per cento era restato a casa! E tutto fa pensare che alle imminenti elezioni dell’8 e 9 giugno l’asticella astensionista si alzerà ancora di più. Un’analisi di questa apatia elettorale ce la offre il Censis. L’istituto di ricerca in un suo recentissimo report, “Lo stato dell’Unione. Geografia sociale dell’Europa al voto”, scrive che un cittadino su tre del Vecchio Continente è minacciato dal declassamento sociale. Una tendenza che ha coinvolto 151 milioni di cittadini, “che hanno subito una flessione del tenore di vita familiare.

Nel 1979, quando si tennero le prime elezioni europee, votò l’85 per cento degli aventi diritto. Nel 2019 si era già scesi al 54,5%. Il 45,5 per cento era restato a casa! E tutto fa pensare che alle imminenti elezioni dell’8 e 9 giugno l’asticella astensionista si alzerà ancora di più. Un’analisi di questa apatia elettorale ce la offre il Censis. L’istituto di ricerca in un suo recentissimo report, “Lo stato dell’Unione. Geografia sociale dell’Europa al voto”, scrive che un cittadino su tre del Vecchio Continente è minacciato dal declassamento sociale. Una tendenza che ha coinvolto 151 milioni di cittadini, “che hanno subito una flessione del tenore di vita familiare.

E che si recheranno alle urne con un fardello sulle spalle: la percezione di un tradimento della promessa di miglioramento delle proprie condizioni, essendo stati soggetti a processi di divergenza anziché di convergenza, avendo vissuto un arretramento anziché un progresso”. I territori del declassamento si trovano principalmente in Grecia, Italia e Spagna. Insomma, l’astensionismo è riconducibile a quello che il Censis chiama il “malessere dei perdenti”. Ovvero a una irrisolta questione sociale. Utilizzare questa chiave di lettura aiuta molto più di mille dibattiti e dotti editoriali a capire cosa ha spinto nel corso degli anni un numero sempre maggiore di elettori a disertare il rito democratico. Perché se è fuor di dubbio che gli astensionisti tutto sono fuorché un blocco compatto è altrettanto vero che gran parte degli astensionisti di questi ultimi trenta anni, per capirci dalla sterzata maggioritaria impressa al Paese, appartengono ai ceti popolari, quelli che una volta si riconoscevano naturalmente nell’area composita della sinistra.

E che si recheranno alle urne con un fardello sulle spalle: la percezione di un tradimento della promessa di miglioramento delle proprie condizioni, essendo stati soggetti a processi di divergenza anziché di convergenza, avendo vissuto un arretramento anziché un progresso”. I territori del declassamento si trovano principalmente in Grecia, Italia e Spagna. Insomma, l’astensionismo è riconducibile a quello che il Censis chiama il “malessere dei perdenti”. Ovvero a una irrisolta questione sociale. Utilizzare questa chiave di lettura aiuta molto più di mille dibattiti e dotti editoriali a capire cosa ha spinto nel corso degli anni un numero sempre maggiore di elettori a disertare il rito democratico. Perché se è fuor di dubbio che gli astensionisti tutto sono fuorché un blocco compatto è altrettanto vero che gran parte degli astensionisti di questi ultimi trenta anni, per capirci dalla sterzata maggioritaria impressa al Paese, appartengono ai ceti popolari, quelli che una volta si riconoscevano naturalmente nell’area composita della sinistra.

Per dirla con Tomaso Montanari «a ben vedere non sono gli elettori che a un certo punto hanno deciso di astenersi ma è il ceto politico della sinistra che in questi anni si è astenuto dal rappresentarli. E il risultato drammatico è che oggi non vota la parte più povera del Paese, quella che avrebbe più bisogno della sinistra. Non vota chi più avrebbe bisogno del voto per cambiare le cose. Come vedi siamo davanti a un cortocircuito incredibile. Abbiamo seminato astensionismo a piene mani, tornare indietro non sarà facile».

Montanari è finita la funzione di mediazione dei partiti?

Montanari è finita la funzione di mediazione dei partiti?

Ci sono vari elementi. Innanzitutto c’è la crisi dei partiti di massa e la crisi della forma partito che – nonostante alcuni tentativi del Movimento 5 stelle per arrestarla – si è ulteriormente aggravata. Pur tra mille contraddizioni, tradimenti inefficienze, il M5s aveva avuto nella sua fase iniziale il merito di riportare al voto molte persone. L’esperimento è in buona sostanza fallito, spiaggiatosi anch’esso sulle secche della politique politicienne. L’astensionismo ci dice che il re è nudo. Se ci chiediamo perché la democrazia rappresentativa è in crisi dobbiamo risponderci che l’introduzione progressiva di forme di presidenzialismo e di investitura dal basso del capo sono state il cancro che ha corroso l’organismo politico dall’interno. Se volessimo dare una data a questa deriva è il 1993, anno che vede l’introduzione dell’elezione diretta del sindaco.

A molti allora sembrò un più di democrazia…

E invece era esattamente il contrario. Poi, visto che l’appetito vien mangiando, nel 1999 è arrivata l’elezione a suffragio universale e diretto, del presidente della Giunta regionale, l’investitura presidenzialista di quelli che si chiamano nel linguaggio comune governatori. Sono forme di iper presidenzialismo, cioè sostanzialmente la forma che Giorgia Meloni, con ulteriori distorsioni, sta cercando di imporre col premierato. Oggi “il capo è la folla”. Indefinita e perciò stesso manovrabile. Ma anche le primarie vanno esattamente nella stessa direzione: se io investo il segretario direttamente dal basso, gli organi interni del partito non conteranno nulla, non ci sarà una vera vita democratica ma solo correnti e gruppi di potere. Diciamo che abbiamo fatto di tutto per minare le fondamenta della democrazia rappresentativa. E purtroppo l’operazione sembra riuscita. Chi ancora crede nel valore della politica oggi ha un grave imbarazzo nello scegliere chi e cosa votare. Nella tanto vituperata Prima Repubblica il legame tra eletti ed elettori era indiscutibilmente più forte di oggi. C’era un rapporto bidirezionale, sicuramente distorto da fenomeni clientelari e corruttivi. Ma c’era. Oggi, a quanto pare, c’è rimasta solo la corruzione, come le ultime vicende liguri lasciano intravedere.

È da almeno un trentennio che si è consumato il divorzio tra classe operaia e partiti della sinistra. Bisognava sfondare al centro, corteggiare i ceti medi e invece i ceti medi sono in via di estinzione e i lavoratori votano Lega o Fratelli d’Italia…

È da almeno un trentennio che si è consumato il divorzio tra classe operaia e partiti della sinistra. Bisognava sfondare al centro, corteggiare i ceti medi e invece i ceti medi sono in via di estinzione e i lavoratori votano Lega o Fratelli d’Italia…

La sinistra ha delle enormi responsabilità non ultima una responsabilità sostanziale, cioè quella di non avere né persone, né programmi davvero convincenti. È avviluppata da una crisi radicale della sua capacità di rappresentanza. Qualche anno fa in un libro, Dalla parte del torto – Per la sinistra che non c’è, rivolgevo un invito a una ribellione intellettuale ed emotiva, a liberare la parte di noi che è rimasta fedele alle aspirazioni, alle convinzioni, all’etica di quando eravamo ragazzi. La sinistra ha scelto, abbracciando il modello di Tony Blair, di essere in realtà una destra più moderata, tesa alla conservazione dello stato di cose esistente e a garantire il primato del mercato e dell’economia sulla politica. Ma se di fatto deve decidere il mercato, se deve decidere l’economia, votare diventa un esercizio del tutto inutile! È un modo di pensare che ha raggiunto il suo apice in Italia con l’esecutivo Draghi, che non per caso ha aperto le porte al governo Meloni. Si è teorizzata l’assenza del conflitto sociale, laddove il conflitto sociale – ricomposto in Parlamento e nelle forme pacifiche costruttive che prevede la Costituzione – è l’essenza stessa della democrazia. Si è invece sostenuto che ci fosse un governo dei migliori che faceva l’interesse del Paese, come se l’interesse del Paese fosse un unico interesse. È una formula che copre e maschera la lotta di classe che c’è oggi: la lotta di classe dei ricchi contro i poveri.

A proposito di conflitto sociale, assistiamo a un ribaltamento del senso stesso delle parole. Chiunque contesta il manovratore viene liquidato con il marchio di squadrista. Si usa un termine indissolubilmente legato all’esperienza del regime fascista per appiccicarlo a forza alle forme attuali di contestazione sociale. L’ultimo caso è quello che ha visto protagonista la ministra Roccella.

Già, e la cosa drammatica e preoccupante è che questa operazione la portano avanti esattamente gli eredi del fascismo e degli squadristi di allora. Mi ha sconcertato il commento a caldo della ministra Eugenia Roccella, che ha parlato di censura; anche la presidente del Consiglio ha usato lo stesso termine, “dimenticandosi” che la censura si opera dall’alto. Lo dovrebbero sapere bene, visto che la praticano quotidianamente, vedi il caso Scurati! Quella che promana dalla società si chiama contestazione. Il governo parla con atti che modificano la vita di tutti, ha ben altra forza di espressione dei movimenti di protesta. L’idea di un governo ridotto al silenzio da quattro ragazzi dei collettivi è un rovesciamento orwelliano della realtà. Detto peggio, è una presa in giro.

Prima parlavi del premierato. Che si alimenta in “alto” con il dibattito sulla forma di governo basata sulla legittimazione popolare del capo di governo e, in “basso”, con suggestioni e pulsioni quasi prepolitiche. Un esempio può essere ben riassunto dai manifesti elettorali della presidente del Consiglio: “Con Giorgia” diventa una forma di affidamento fideistico, a scatola chiusa, consegnati a me che ci penso io?

Esattamente. Io vedo anche un’altra suggestione in quel manifesto, assistiamo in controluce a una linea di continuità: da Giorgio (Almirante) a Giorgia (Meloni). A mio avviso nell’uso del nome c’è anche questa rivendicazione di una linea diretta con il fondatore del Msi. Se sciaguratamente il premierato dovesse passare ci troveremmo catapultati direttamente nell’Ungheria di Orban. Per dirla diversamente, io sono tra quelli che pensano che il fascismo può ritornare e spesso anche con gli stessi metodi violenti con cui si è manifestato in Italia negli Anni 20 del Novecento. Detto questo voglio anche dire che, nonostante tutto, ho fiducia nel popolo italiano. C’è una bellissima canzone di De Gregori che dice: “E poi la gente (perché è la gente che fa la storia) quando si tratta di scegliere e di andare te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare”. È stato così per il referendum contro la riforma costituzionale Renzi-Boschi e così in altri momenti cruciali della vicenda italiana. Sono convinto che non passerà né il premierato né l’autonomia differenziata e che questo sarà l’inizio della fine di questa maggioranza. Però non sarà merito dell’opposizione.

L’arrivo di Elly Schlein alla guida del Pd ha modificato la rotta di quel partito?

Purtroppo, l’arrivo di Elly Schlein non ha prodotto nulla di quel che speravano coloro che l’hanno votata. Schlein non ha avuto il coraggio di tirare le conclusioni del mandato che ha ricevuto. Ora, che la segretaria si debba quasi scusare perché firma i referendum della Cgil per abolire il Jobs act è il segno di una indeterminatezza pericolosa. Questo partito deve trovare un’identità, deve capire da che parte stare perché ora sta da troppe parti.

Penso che la sinistra debba partire dalla Costituzione innanzitutto e la Costituzione ci dice che siamo una Repubblica fondata sul lavoro. Il lavoro è l’architrave fondamentale del progetto costituzionale. Il punto è che il progetto costituzionale è appunto un progetto politico, quello che Calamandrei chiamava una “rivoluzione promessa”. Fino alla fine degli anni 70, pur fra molte contraddizioni, quel disegno è stato attuato, poi si è smesso di perseguirlo e si è cominciato, anzi, a smontarlo pezzo dopo pezzo. La sinistra dovrebbe ritornare a battere le vecchie strade e il lavoro naturalmente è una delle prime cose anche se non è l’unica su cui dare battaglia. La democrazia italiana ha smesso di investire sulla scuola, sull’istruzione, sul riscatto sociale attraverso la conoscenza. Lo vedo all’Università: si fa grande fatica ad avere gli studenti e le studentesse negli organi di rappresentanza dell’ateneo perché non ci crede più nessuno e purtroppo hanno anche qualche buona ragione per non crederci. Tutte le riforme attuate in questi anni sono andate infatti verso una torsione decisionista delle università e della scuola. La scuola, come la sanità pubblica, come il Parlamento stanno soffocando, vittime della visione aziendalista della democrazia, che vede il confronto e anche lo scontro come un orpello inutile e dispendioso. Un elettore di destra può anche illudersi che scrivendo Giorgia sulla scheda elettorale la premier diventi una di casa ma appunto di illusione si tratta. Quando si sveglierà dal sonno la casa sarà diventata una caserma con l’uomo o la donna soli al comando.

Pochi giorni fa l’Anpi, con il presidente Pagliarulo, ha lanciato un appello al voto durante un’iniziativa in cui erano presenti, tra gli altri, il segretario della Cgil Landini e Daniela Padoan, presidente di Libertà e Giustizia. Un invito a costruire reti antifasciste e antinaziste per dare vita a un’Europa solidale, democratica e a un nuovo ordine mondiale più equo e multipolare. Iniziative come questa possono contribuire a sconfiggere la sfiducia e il disincanto degli elettori?

Sono iniziative doverose. Se non altro lo dobbiamo a chi si è fatto uccidere per ridarci il diritto al voto, ai partigiani e le partigiane che hanno sconfitto il nazifascismo e provato a costruire una nuova Italia. Educare e incitare al voto è un dovere. È giusto fare le cose giuste a prescindere dal risultato. Negli anni dal ’43 al ’44 gli italiani che hanno fatto la scelta resistenziale non sapevano come sarebbe andata a finire ma non per questo si sono tirati indietro, consegnandosi all’attendismo. Bene, dunque, gli appelli al voto, ma poi se non c’è qualcosa e qualcuno di decente da votare è difficile. E sono anche convinto che sia urgente e necessaria una nuova sobrietà della politica che non può che passare da un ripristino del finanziamento pubblico ai partiti e da un controllo rigoroso dei loro bilanci. Non è facile moralismo ma la consapevolezza che la cattiva politica è la benzina sul fuoco dell’astensionismo.

Pubblicato giovedì 23 Maggio 2024

Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/tomaso-montanari-astensionismo-ci-dice-che-il-re-e-nudo/