“Domicidio” è un neologismo che, nella lingua inglese, compare nel 2001, coniato dai geografi canadesi John Douglas Porteous e Sandra E. Smith per definire la distruzione deliberata di case e terre natali. “Urbanicidio” invece risale a dieci anni prima, al 1991, e lo inventarono alcuni giornalisti che poterono entrare a Vukovar, una delle città più fiorenti della Croazia, trovandola annientata dalle milizie serbe: distrutto ogni edificio per estirparne l’identità. Una città non è solo un insieme di case, di luoghi di culto, di aree verdi, di centri più o meno storici, ma anche la proiezione in pietra, vetro e cemento dell’identità dei suoi cittadini. La città ha una sua personalità, una sua fisionomia unica nell’insieme delle comunità umane: è più antica degli Stati e con ogni probabilità sopravvivrà ad essi.

Sono forse le parole di cui avremmo bisogno per parlare di quanto accade, per esempio, nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania: sfollamento forzato, sistematica distruzione di abitazioni, palazzi e infrastrutture civili; parole da preferire alle più generiche espressioni quali “aree abitate rase al suolo” o “bombardamenti a tappeto”. Eppure né domicidio né urbanicidio trovano facilmente spazio nel nostro lessico, e nemmeno nella lista ONU dei crimini contro l’umanità.

Premettere questo serve a collocare nella giusta luce MATERIAL FOR AN EXHIBITION. Storie, memorie e lotte dalla Palestina e dal Mediterraneo, (Brescia, Museo di Santa Giulia, 8 novembre 2025 – 22 febbraio 2026). La mostra apre in seno all’ottava edizione del Festival della Pace, che si svolgerà dal 7 al 23 novembre, con l’auspicio di tornare a considerare la pace non tregua, ma fondamento duraturo e di “riscoprire l’anima originaria dell’Europa: quella che crede nella dignità umana, nella fratellanza tra le persone, nel valore politico della comunità”, si augurano Laura Castelletti e Roberto Rossini, rispettivamente sindaca e presidente del Consiglio comunale della città di Brescia.

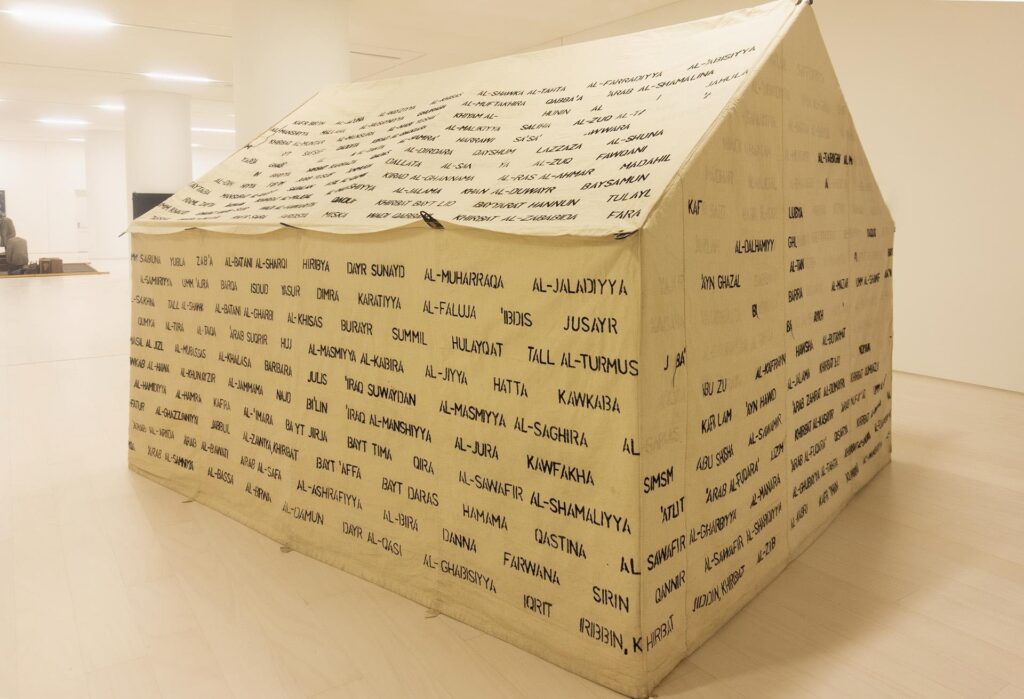

L’allestimento – curato da Sara Alberani e promosso dal Comune di Brescia e dalla Fondazione Brescia Musei – si propone di ricostruire idealmente “Eltiqa Group for Contemporary Art”, una delle prime gallerie d’arte contemporanea di Gaza, bombardata e distrutta il 4 dicembre 2023. Nella Striscia, infatti, oltre alle case sono stati spazzati via ospedali, scuole, moschee, chiese, strade, negozi, palestre, sale prove, atelier di artisti e luoghi d’arte: l’architettura delle città e tutto ciò che all’interno vive e vi si svolge, per esempio lo studio e il lavoro, necessari a definire l’uomo nelle sue molteplici attività e interessi, senza i quali viene ridotto ai soli bisogni elementari, a un essere affamato, senza casa e senza riparo.

Riparo, invece, al Museo di Santa Giulia lo troveranno, grazie al salvataggio da parte degli artisti del collettivo Eltiqa (“Incontro” in arabo), alcune opere sopravvissute alla distruzione, presenti negli spazi espositivi e nei magazzini e ora custodite tra gli Emirati di Sharjah e Dubai. E residenza-casa a Brescia la troverà la coppia di artisti palestinesi Mohammed Al-Hawajri e Dina Mattar, tra i fondatori del Collettivo. Potranno così contribuire – in questo altrove sicuro – alla ricostituzione, sebbene parziale, di quella che fu anche la loro galleria d’arte a Gaza e potranno tentare, in pace, di ispirarsi per nuove opere. Assieme ai loro lavori, ci saranno anche quello del libanese Haig Aivazian e della palestinese Emily Jacir, Leone d’oro a Venezia nel 2007.

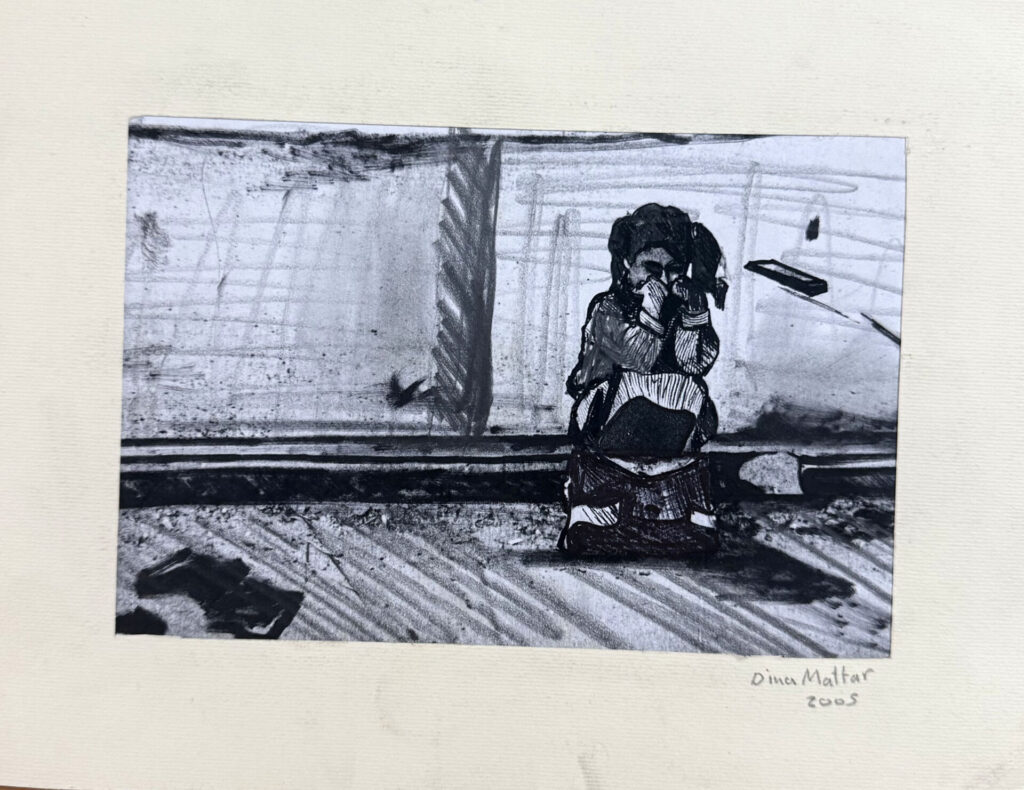

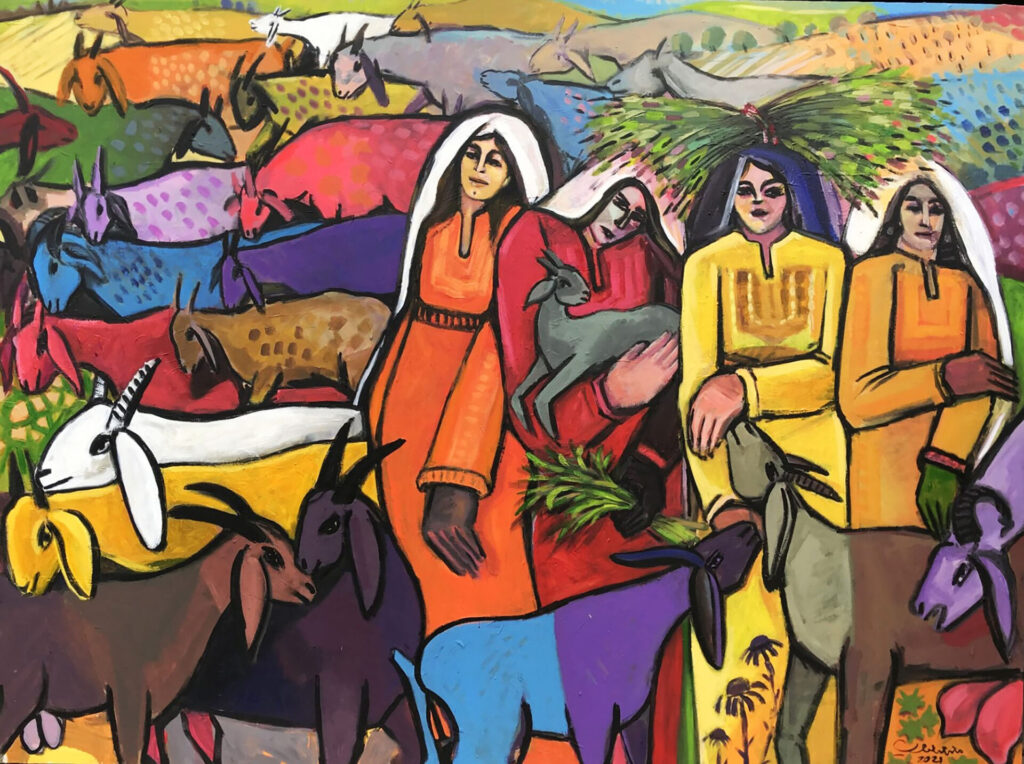

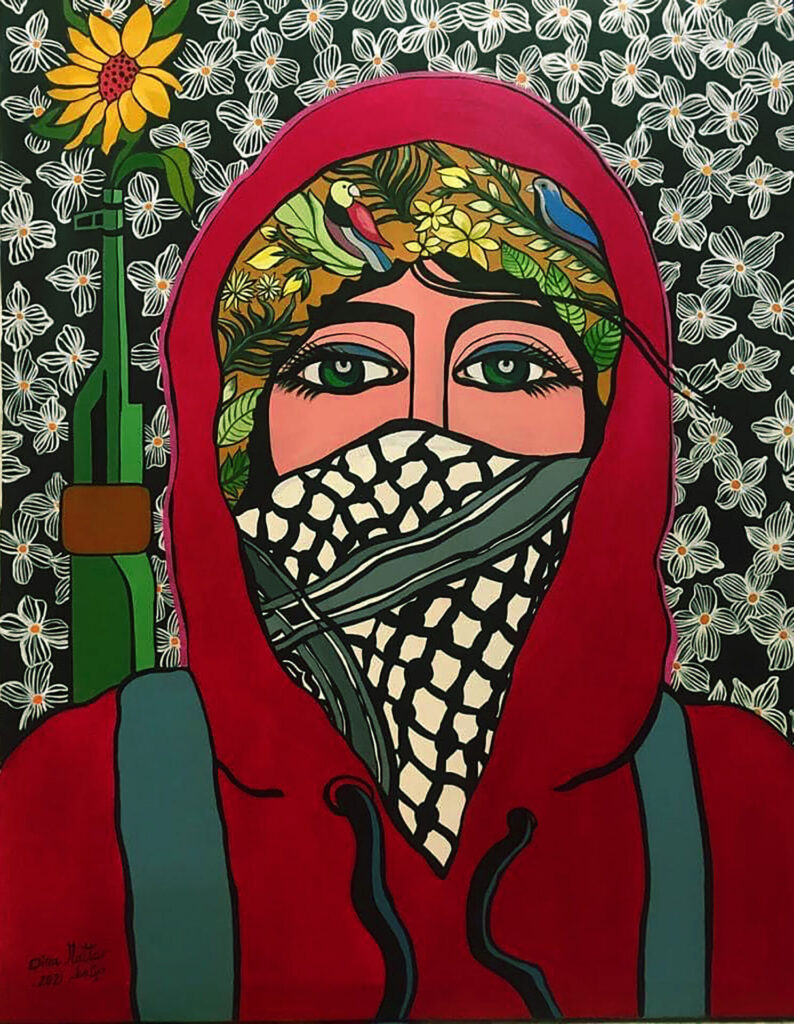

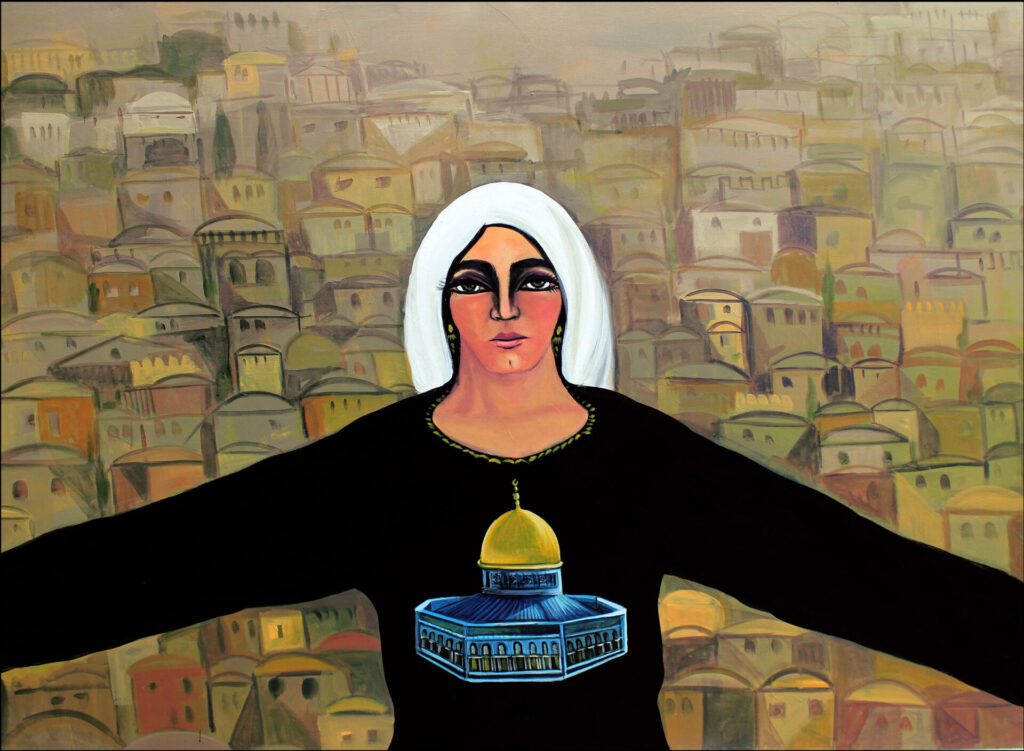

Le opere di Mohammed Al-Hawajri intrecciano memoria storica e vita quotidiana del suo popolo e sono spesso caratterizzate da ironia e paradosso, raccontando l’esperienza dell’occupazione in Palestina. Ne sono esempio la serie The Animal Farm (2011), grandi dipinti dedicati al patrimonio culturale palestinese e all’interdipendenza tra esseri umani e animali, o la serie Maryam (2015), in cui la madre dell’artista è ritratta come simbolo della forza femminile nel mondo arabo. Dina Mattar fa della gioia della sua pittura strumento di resistenza: influenzata dallo stile di Joan Miró, le sue tele – linee delicate e colori intensi – raffigurano scene spesso popolate da donne e legate alla memoria e agli affetti familiari o all’immaginario popolare palestinese. L’arte, come una madre, custodisce, protegge e cura anche se circondata da violenza e privata dei diritti fondamentali.

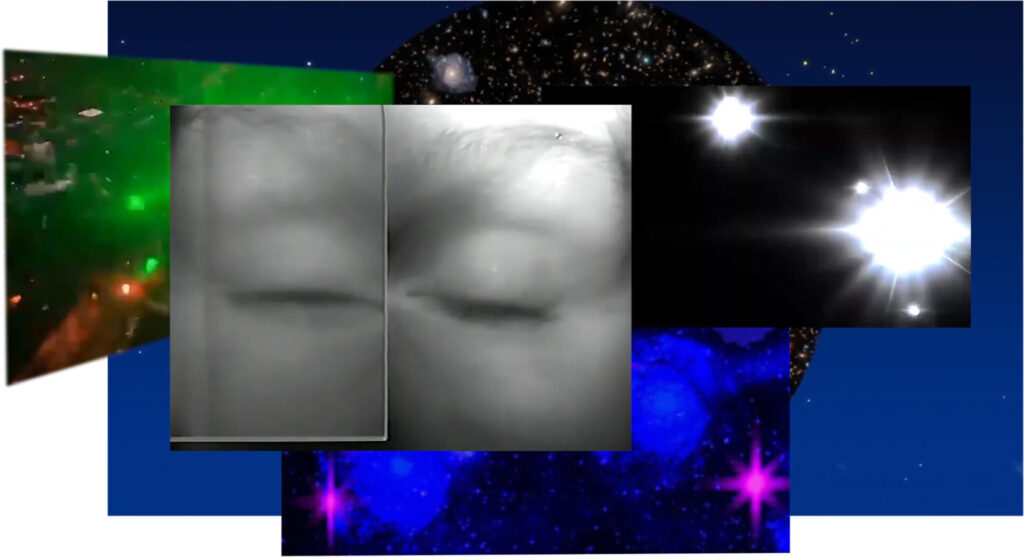

La ricerca dell’artista libanese Haig Aivazian, imperniata su un linguaggio multimediale, spazia tra immagini in movimento, scultura, installazione, disegno e performance, e si interroga sull’influenza che il potere ha su persone, oggetti, animali, paesaggi e architettura, in particolare nelle società contemporanee e nei rapporti tra Medio Oriente e Occidente. Si potrà ammirare, tra le altre, la sua All of the Lights (2021), installazione video immersiva che ripercorre l’uso della luce e dell’oscurità come strumento poliziesco e di controllo.

L’esposizione, insomma, conduce a superare la dicotomia vittimismo/criminalizzazione nella quale spesso di fossilizza il discorso pubblico intorno alla causa palestinese. Osservare opere di artisti palestinesi offre allo spettatore soprattutto l’occasione di restituire a un intero popolo una tridimensionalità che ottant’anni di fragile pace a intermittenza rischiano di schiacciare. Invece, nonostante l’occupazione violenta, i bombardamenti, gli sfollamenti forzati, l’apartheid e, oggi, la pulizia etnica e il genocidio, i palestinesi non solo sopravvivono, ma vivono e vogliono vivere. E l’arte è parte integrante di questa insopprimibile spinta alla vita e del rifiuto a scomparire: le opere esposte vi conferiscono consistenza, come ne conferiscono alla memoria, rendendo visibili le contingenze materiali, politiche ed emotive che impregnano ogni atto creativo.

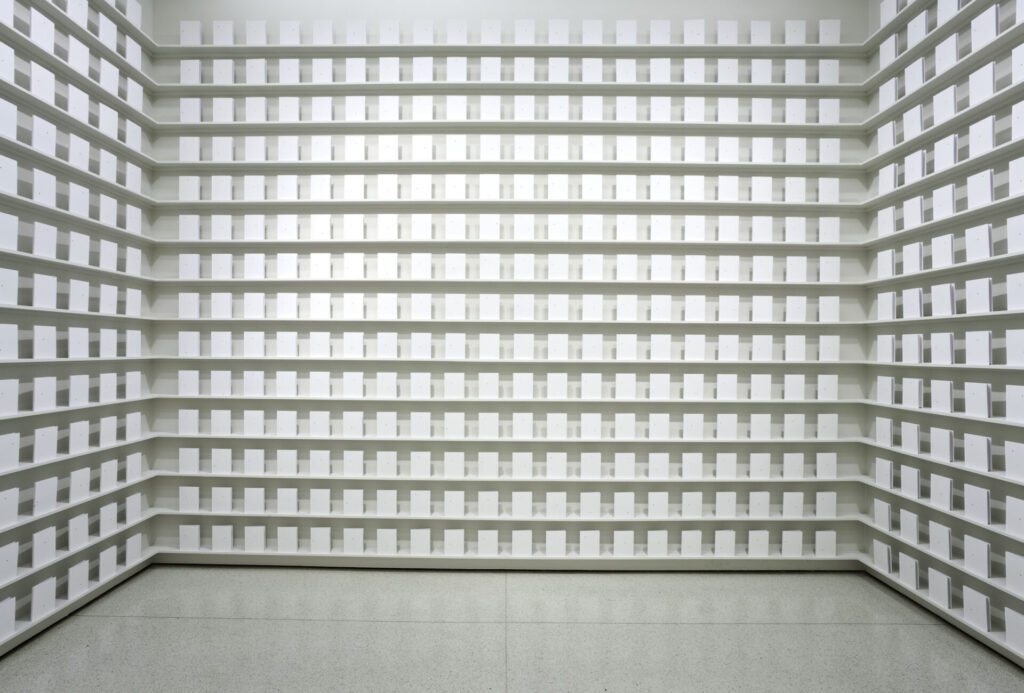

Fin dal nome, infatti, Material for an Exhibition, allude sia alla pluralità di linguaggi in mostra – installazioni, video, fotografie, pittura, disegni – sia alle difficili condizioni materiali in cui lavorano gli artisti nelle zone di conflitto, segnati dalla perdita di opere, archivi, luoghi della memoria e storie tramandate da chi non c’è più. Inoltre, e infine, Material for a Film (2005-in corso) è il titolo dell’installazione di Emily Jacir, con le cui opere la mostra si chiude: un’opera costituita da mille libri bianchi, ai quali l’artista ha sparato, riproducendo il colpo di pistola con cui il Mossad uccise il poeta palestinese Wael Zuaiter nel 1972 a Roma, perforando l’edizione de Le mille e una notte che portava nel taschino per tradurlo in italiano. Se Jacir trasforma in questo modo ogni volume in un simbolo di vita interrotta, è vero anche che il visitatore può diventare parte attiva della narrazione: ogni passo nel corridoio di volumi perforati è un gesto di ricostruzione e di resistenza contro l’oblio, un gesto che rende consapevoli di come il lavoro di artisti e intellettuali sia considerato minaccia da regimi e stati autoritari e di come per questo diventi sempre simbolo non solo di conoscenza ma di lotta e resistenza.

Pubblicato mercoledì 5 Novembre 2025

Stampato il 04/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/forme/palestina-in-mostra-larte-simbolo-di-lotta-e-resistenza/