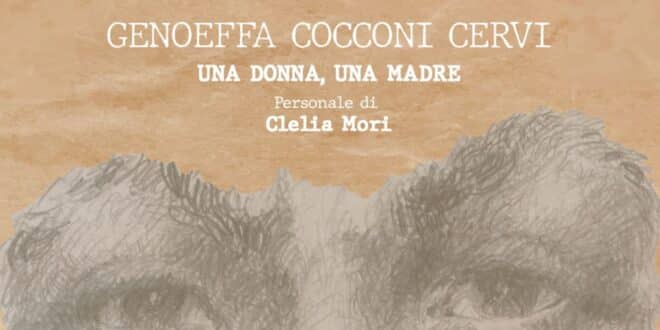

È in corso al Museo Cervi, a Gattatico, una mostra dedicata a Genoeffa Cocconi. Si tratta della personale dell’artista Clelia Mori: “Genoeffa Cocconi Cervi. Una donna, una madre”. Inaugurata il 14 novembre con i saluti di Albertina Soliani, presidente dell’Istituto Alcide Cervi, con un mio intervento di inquadramento storico e la presenza dell’autrice, rimarrà aperta fino al 28 dicembre 2022.

Il periodo di apertura collega significativamente la morte di Genoeffa avvenuta il 14 novembre 1944 a quella dei figli, Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio, Ettore, fucilati dai fascisti per rappresaglia al poligono di tiro di Reggio Emilia meno di un anno prima, all’alba del 28 dicembre 1943.

Il periodo di apertura collega significativamente la morte di Genoeffa avvenuta il 14 novembre 1944 a quella dei figli, Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio, Ettore, fucilati dai fascisti per rappresaglia al poligono di tiro di Reggio Emilia meno di un anno prima, all’alba del 28 dicembre 1943.

Genoeffa muore stroncata dal dolore di quella tragedia abnorme e dai ripetuti assalti fascisti che incendiano ancora la cascina dei Campi Rossi e teme per la vita degli undici nipoti bambini e delle quattro nuore.

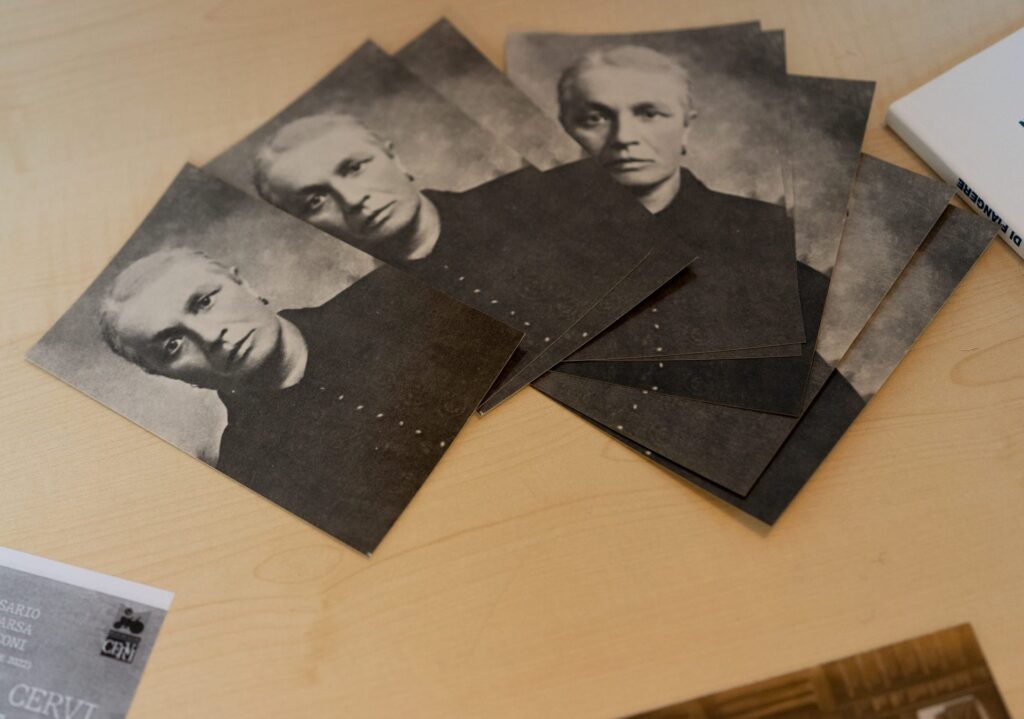

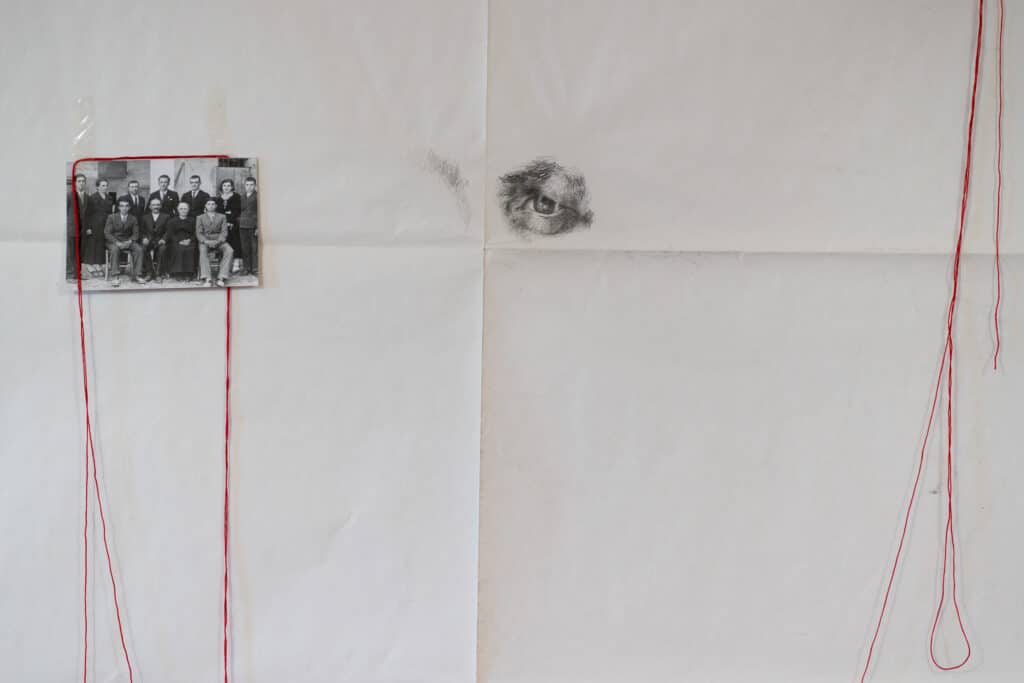

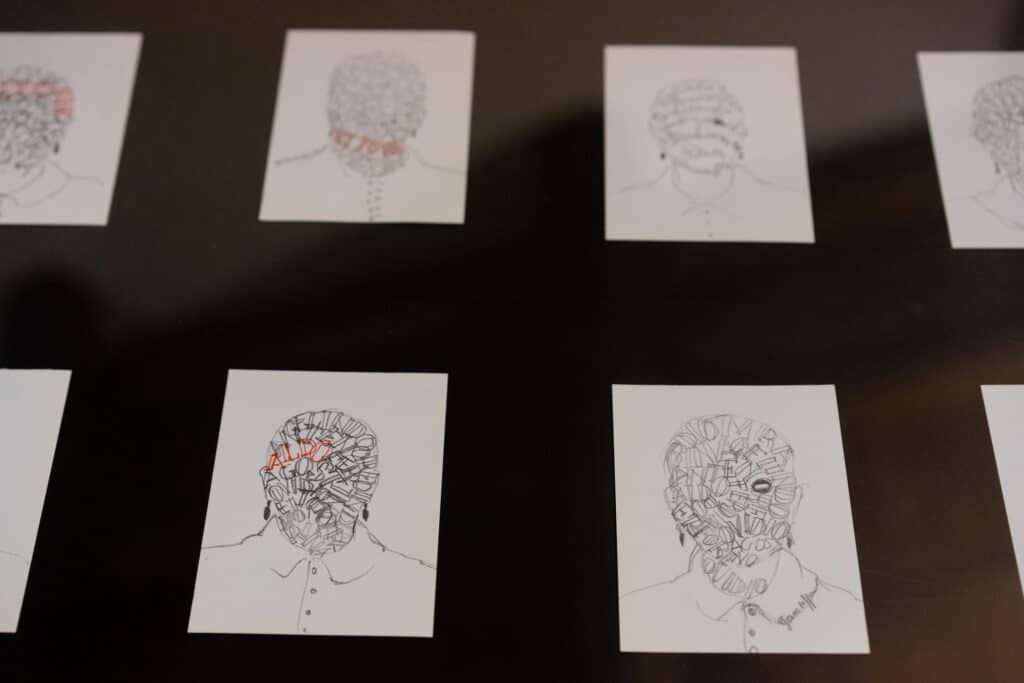

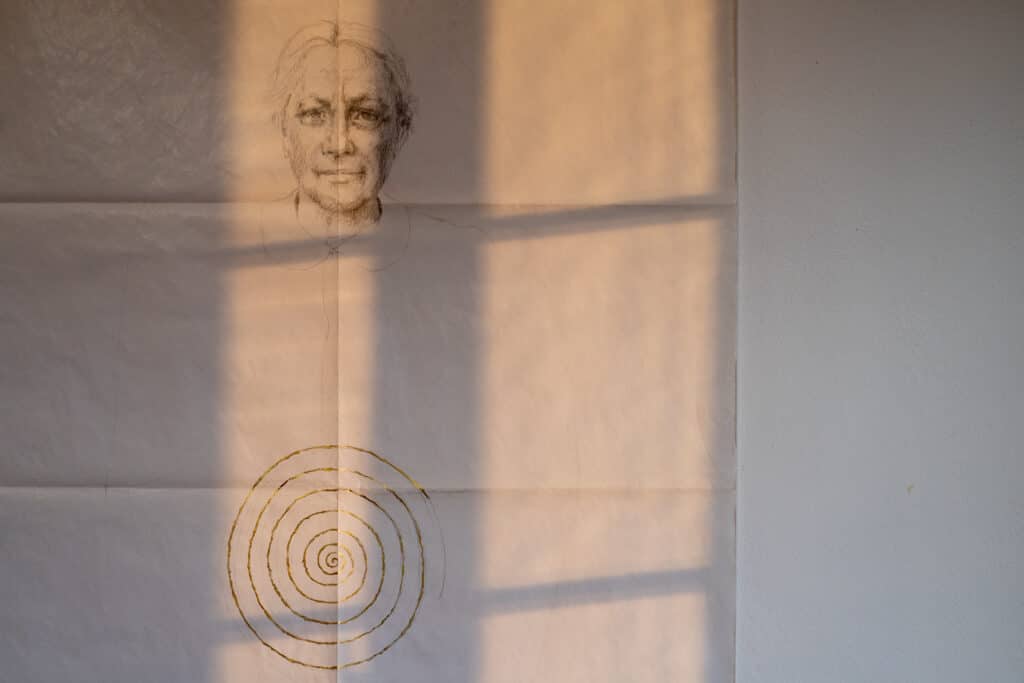

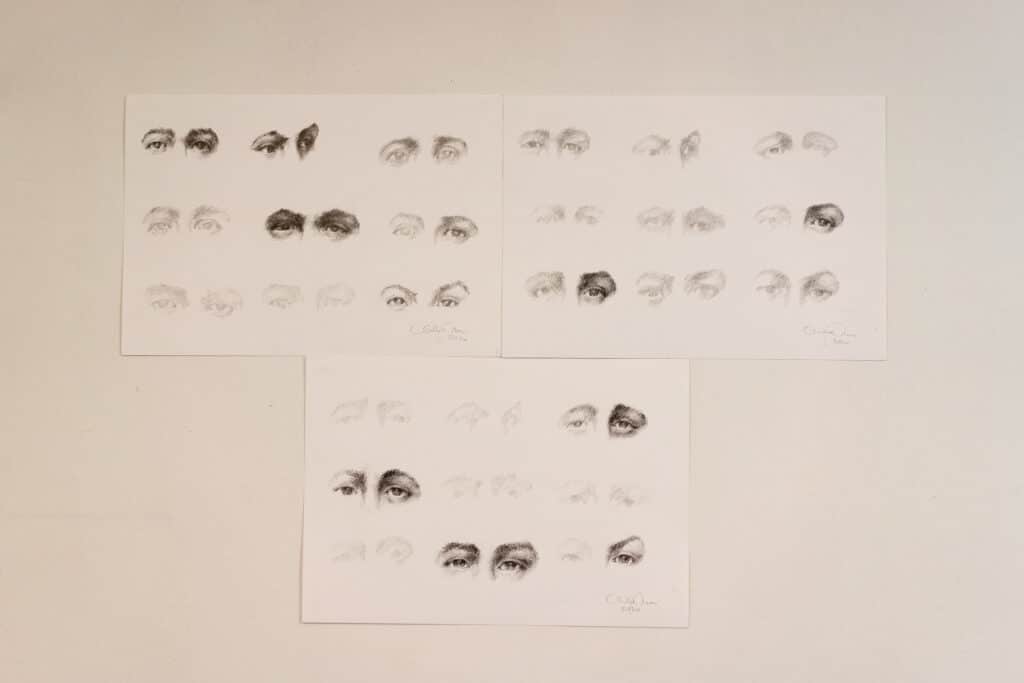

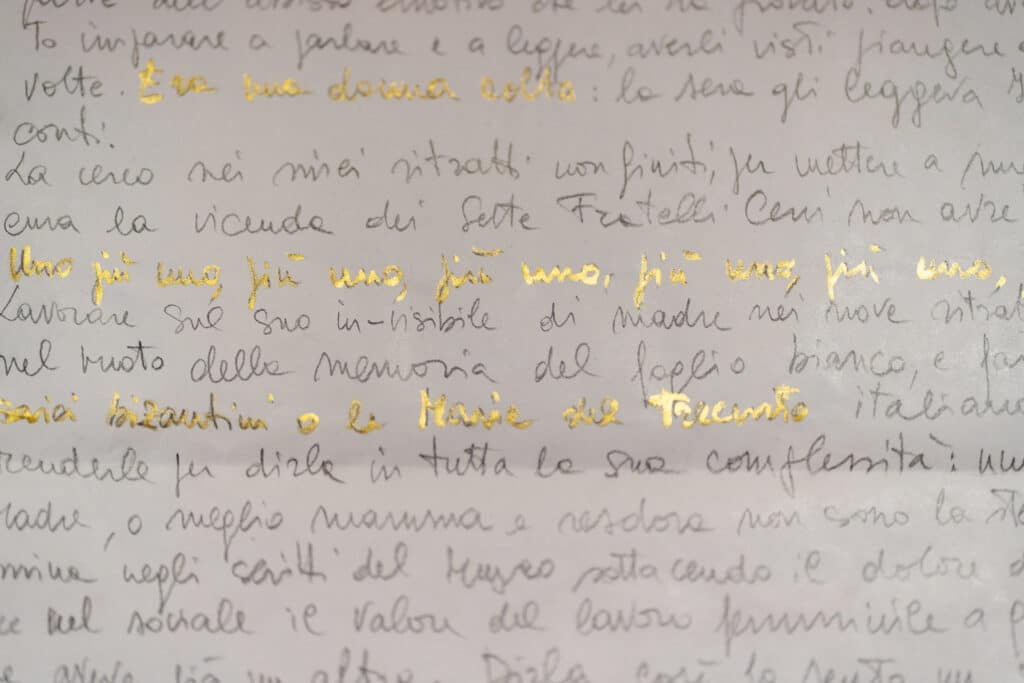

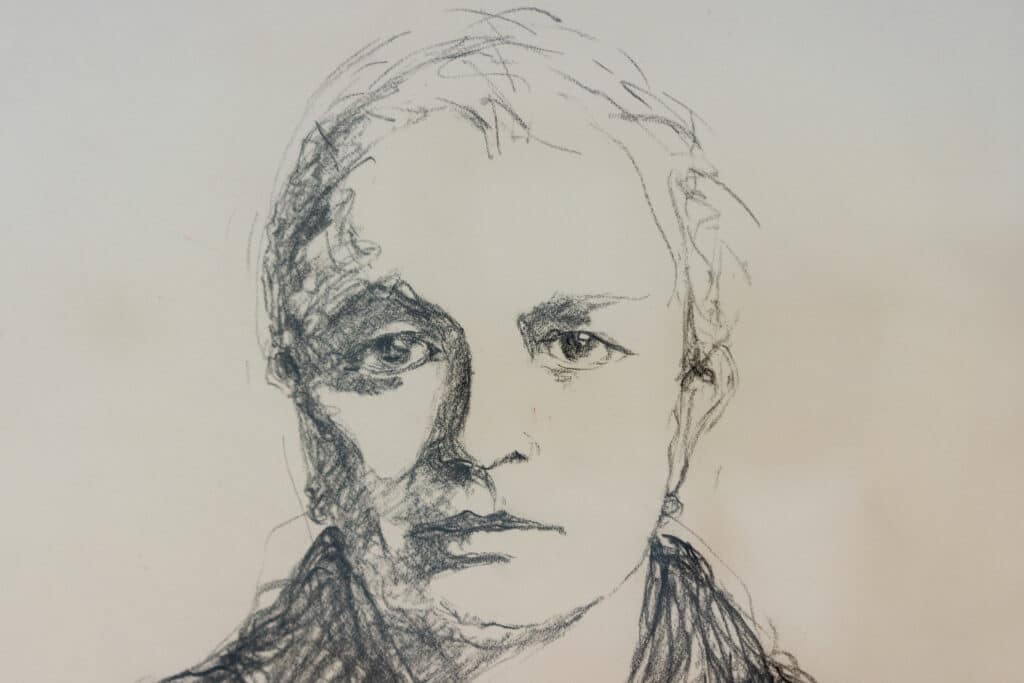

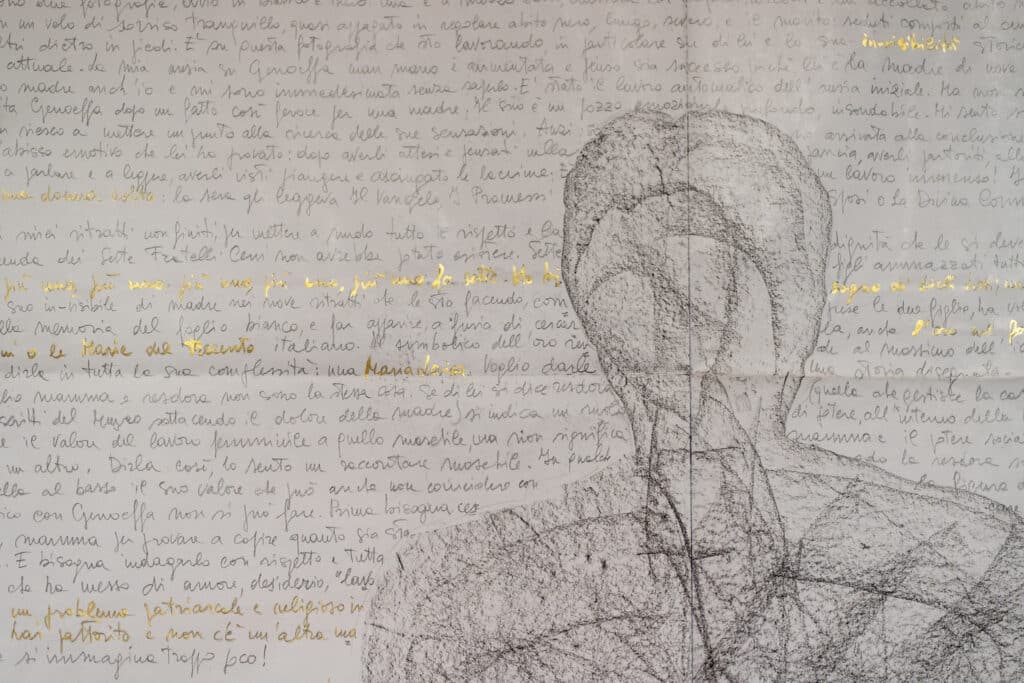

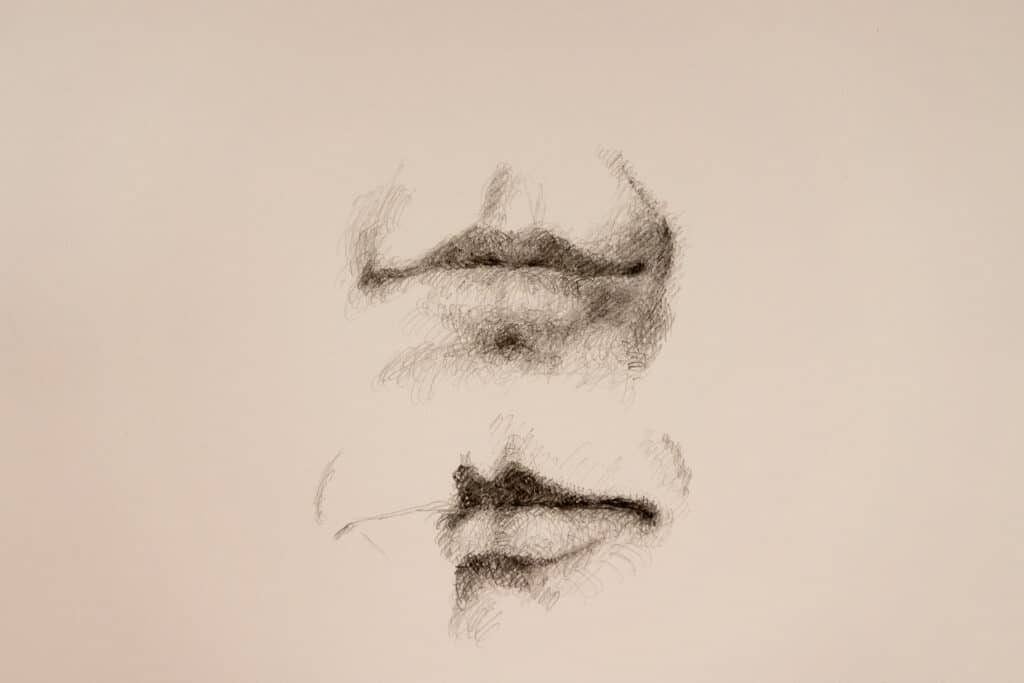

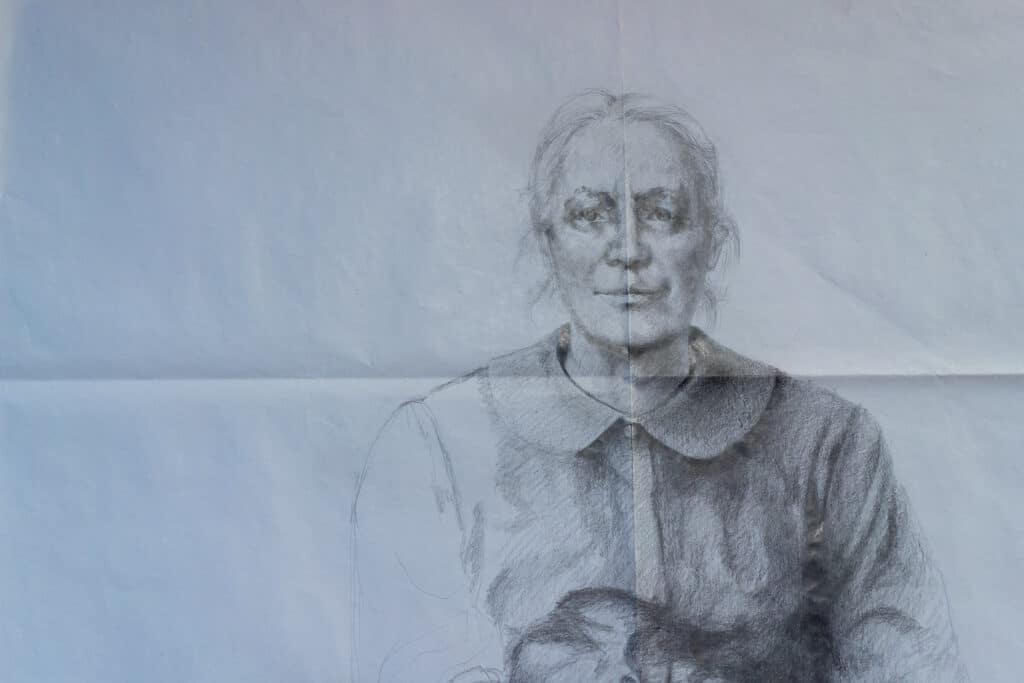

Dice Clelia Mori dei suoi disegni, realizzati su carta di grandi dimensioni con stili e tecniche differenti per rappresentare le diverse emozioni, la complessità del dolore e della gioia: “Di Genoeffa esistono solo due fotografie. Una è a mezzo busto, austera coi capelli raccolti e un accollato abito nero; l’altra è stata scattata insieme a tutta la famiglia ed è su questa che ho lavorato, in particolare su di lei e sulla sua ‘invisibilità’ storica. Ho cercato le sue emozioni taciute, che sono tuttavia un pozzo emozionale profondo, insondabile”.

Dice Clelia Mori dei suoi disegni, realizzati su carta di grandi dimensioni con stili e tecniche differenti per rappresentare le diverse emozioni, la complessità del dolore e della gioia: “Di Genoeffa esistono solo due fotografie. Una è a mezzo busto, austera coi capelli raccolti e un accollato abito nero; l’altra è stata scattata insieme a tutta la famiglia ed è su questa che ho lavorato, in particolare su di lei e sulla sua ‘invisibilità’ storica. Ho cercato le sue emozioni taciute, che sono tuttavia un pozzo emozionale profondo, insondabile”.

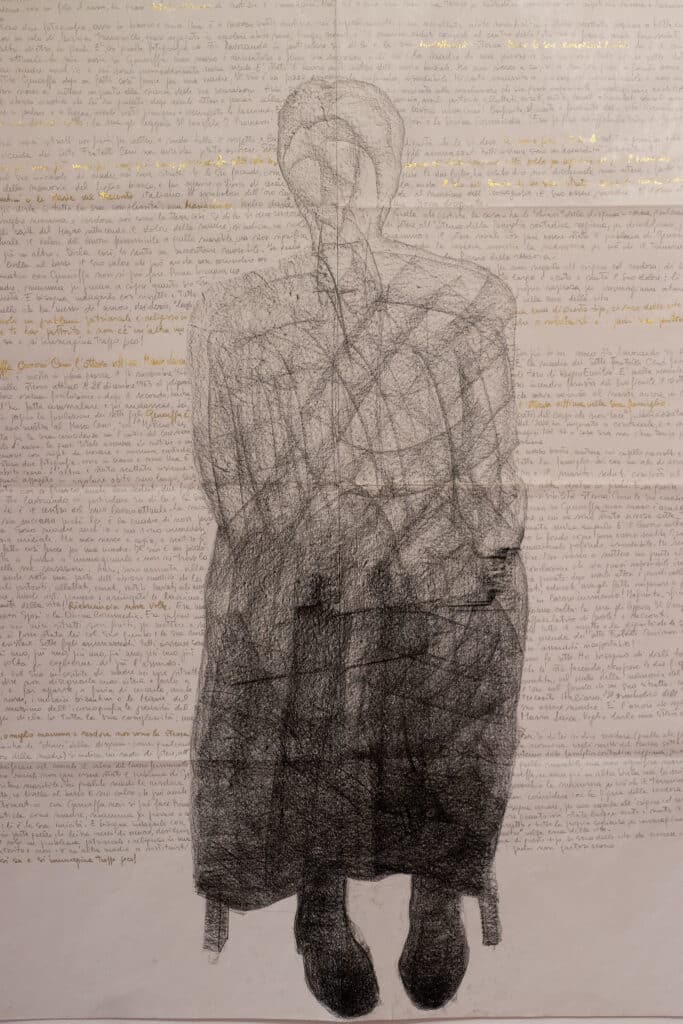

E ancora: “Lavorare sul suo in-visibile di madre ha voluto dire non disegnarla mai intera e farlo a matita, nel vuoto della memoria del foglio bianco, e far apparire, a furia di cercarla, anche l’oro nel fondo di un suo ritratto: come le icone russe, i mosaici bizantini o le Marie del trecento italiano. Il simbolico dell’oro rende al massimo dell’iconografia la preziosità del suo essere madre. È l’onore che voglio renderle. Genoeffa Cocconi Cervi, l’ottava vittima, una Maria laica. Voglio darle una storia disegnata”.

E ancora: “Lavorare sul suo in-visibile di madre ha voluto dire non disegnarla mai intera e farlo a matita, nel vuoto della memoria del foglio bianco, e far apparire, a furia di cercarla, anche l’oro nel fondo di un suo ritratto: come le icone russe, i mosaici bizantini o le Marie del trecento italiano. Il simbolico dell’oro rende al massimo dell’iconografia la preziosità del suo essere madre. È l’onore che voglio renderle. Genoeffa Cocconi Cervi, l’ottava vittima, una Maria laica. Voglio darle una storia disegnata”.

Genoeffa non è entrata nel racconto esemplare che dalla metà degli anni 50 ha trasformato la storia dei Cervi in un mito. Le prime narrazioni di Italo Calvino [1] e di Piero Calamandrei descrivono i Cervi come “una famiglia patriarcale di agricoltori emiliani composta dal padre contadino e sette figli contadini”.

Genoeffa non è entrata nel racconto esemplare che dalla metà degli anni 50 ha trasformato la storia dei Cervi in un mito. Le prime narrazioni di Italo Calvino [1] e di Piero Calamandrei descrivono i Cervi come “una famiglia patriarcale di agricoltori emiliani composta dal padre contadino e sette figli contadini”.

Le donne non erano certo assenti, erano anzi parte essenziale dell’economia contadina, ma non vengono nominate; la mentalità del tempo assegna la scena pubblica solo agli uomini.

Le donne non erano certo assenti, erano anzi parte essenziale dell’economia contadina, ma non vengono nominate; la mentalità del tempo assegna la scena pubblica solo agli uomini.

Nel discorso che Calamandrei pronuncia il 17 gennaio 1954 in occasione del conferimento della Medaglia d’Oro al padre Alcide, attribuisce a lui “la fortezza” e a Genoeffa “la gentilezza e la carità”; la vede come “un chiarore diffuso, una dolce luce materna”. Anche nell’epigrafe che le dedica associa riduttivamente la figura materna alla debolezza: “il padre è forte e rincuora i nipoti/ma io sono soltanto una mamma” [2].

Sappiamo invece che i ruoli furono rovesciati! Genoeffa sopporta inizialmente da sola il dolore per la morte dei figli, ritardando la notizia al marito, in considerazione delle sue gravi condizioni di salute, come dirà Alcide nel suo famosissimo libro I miei sette figli [3].

Sappiamo invece che i ruoli furono rovesciati! Genoeffa sopporta inizialmente da sola il dolore per la morte dei figli, ritardando la notizia al marito, in considerazione delle sue gravi condizioni di salute, come dirà Alcide nel suo famosissimo libro I miei sette figli [3].

La figura di Genoeffa è rimasta per sessant’anni all’ombra di quella del marito e dei figli, assorbita e occultata nella struttura familiare, di cui aveva titolarità il capofamiglia.

Viene ricordata nel ventennale della morte da Renato Nicolai (curatore del libro), dal marito Alcide, dalla nuora Irnes Bigi e dalla nipote Maria Cervi, senza fuoriuscire dalla dimensione privata [4].

Negli anni 80 la ricerca storica ha sottolineato per Genoeffa il ruolo della rezdora (colei che conduce, che ha il compito di amministrare la casa, la moglie del capofamiglia), riconoscendo l’importanza di questa figura nel contesto emiliano; sottolinea anche un presunto “pudore meraviglioso” femminile, nel cui rispetto le donne della Resistenza vengono ricordate solo in forma anonima [5]. Era certo una tara di quegli anni pensare che l’anonimato fosse una scelta consapevole delle protagoniste, tant’è che questa stessa considerazione compare quasi con le medesime parole in un volume edito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri [6].

L’anonimato era invece il risultato di scelte politiche, operate già dopo il 25 aprile 1945, che riconsegnano le donne della Resistenza allo spazio privato; è l’esito della riprovazione sociale riversata sulle donne che avevano infranto gli argini per loro previsti [7].

L’anonimato era invece il risultato di scelte politiche, operate già dopo il 25 aprile 1945, che riconsegnano le donne della Resistenza allo spazio privato; è l’esito della riprovazione sociale riversata sulle donne che avevano infranto gli argini per loro previsti [7].

Bisogna aspettare la metà degli anni 90 perché la storiografia legittimi il concetto di Resistenza civile, fatta dalle donne, in prevalenza senz’armi, conferendole finalmente la dimensione fondante e strutturale.

Bisogna aspettare la metà degli anni 90 perché la storiografia legittimi il concetto di Resistenza civile, fatta dalle donne, in prevalenza senz’armi, conferendole finalmente la dimensione fondante e strutturale.

È la Resistenza civile l’ambito in cui dobbiamo vedere inserita l’attività di Genoeffa, che la coinvolge insieme a tutta la sua famiglia, cominciata ancor prima dell’8 settembre 1943 e continuata dopo la morte dei figli: “Quando si trattava di sabotare la guerra eravamo sempre pronti”.

Per Genoeffa è soprattutto l’ospitalità offerta a renitenti alla leva, disertori e prigionieri evasi dai campi di concentramento. In meno di due mesi la famiglia Cervi ne ospita più di ottanta, di varie nazionalità, americani, inglesi, francesi, russi: “venivano stracciati e con i pidocchi, certi in mutandine, e ritornavano via puliti, vestiti, ingrassati. Le nostre donne lavoravano fino all’una di notte per preparargli vestiti e camicie”, aveva detto Alcide Cervi [8]. Fanno il pane anche tre volte al giorno e preparano carne in salamoia; inoltre curano i malati e medicano feriti, oltre a riservare l’attenzione e la vigilanza indispensabili a coprire un’attività clandestina. Per le donne si tratta di un’attività senza risparmio, capace di assorbire ogni imprevisto [9].

Per Genoeffa è soprattutto l’ospitalità offerta a renitenti alla leva, disertori e prigionieri evasi dai campi di concentramento. In meno di due mesi la famiglia Cervi ne ospita più di ottanta, di varie nazionalità, americani, inglesi, francesi, russi: “venivano stracciati e con i pidocchi, certi in mutandine, e ritornavano via puliti, vestiti, ingrassati. Le nostre donne lavoravano fino all’una di notte per preparargli vestiti e camicie”, aveva detto Alcide Cervi [8]. Fanno il pane anche tre volte al giorno e preparano carne in salamoia; inoltre curano i malati e medicano feriti, oltre a riservare l’attenzione e la vigilanza indispensabili a coprire un’attività clandestina. Per le donne si tratta di un’attività senza risparmio, capace di assorbire ogni imprevisto [9].

Genoeffa e le altre donne di casa Cervi, Jolanda, Margherita, Irnes e Verina, con il loro apporto silenzioso sono state protagoniste della Resistenza, anche se nessuna di loro, come tante altre, ha ottenuto il riconoscimento della qualifica partigiana.

Genoeffa e le altre donne di casa Cervi, Jolanda, Margherita, Irnes e Verina, con il loro apporto silenzioso sono state protagoniste della Resistenza, anche se nessuna di loro, come tante altre, ha ottenuto il riconoscimento della qualifica partigiana.

L’aiuto fondamentale ricevuto dalle donne contadine è stato sempre ricordato da Walkiria Terradura, comandante partigiana del gruppo “Settebello” della 5a Brigata Garibaldi Pesaro che combatteva sull’Appenino umbro-marchigiano; nel suo ricordo aggiunge: “a loro non è stato riconosciuto niente”. Qualcuna, come Maria Turchi di Apecchio, uccisa per rappresaglia, non è neppure ricordata tra le vittime civili.

L’aiuto fondamentale ricevuto dalle donne contadine è stato sempre ricordato da Walkiria Terradura, comandante partigiana del gruppo “Settebello” della 5a Brigata Garibaldi Pesaro che combatteva sull’Appenino umbro-marchigiano; nel suo ricordo aggiunge: “a loro non è stato riconosciuto niente”. Qualcuna, come Maria Turchi di Apecchio, uccisa per rappresaglia, non è neppure ricordata tra le vittime civili.

Anche la morte di Genoeffa va considerata conseguenza diretta delle ripetute violenze fasciste e lei è davvero l’ottava vittima di casa Cervi, come dice Clelia Mori: “Non puoi non aggiungerla al numero dei sette figli uccisi. Devo unirla ai sette figli nella morte violenta che condivide con loro. Un martirio fascista dei figli e della madre. Mi è successo di sentirla così”.

Nel 2004 l’Istituto Cervi e la Società Italiana delle Storiche hanno organizzato un convegno dedicato a Genoeffa [10]. In quell’occasione, parlando della nonna, Maria Cervi riafferma la centralità della nonna nella famiglia da una prospettiva diversa di quella della rezdora; non è quello il ruolo prioritario da attribuirle: “quei sette fratelli sono figli di Alcide e di Genoeffa: non soltanto perché lei li ha partoriti, allattati e nutriti, ma perché ‘insieme’ li hanno cresciuti ed educati all’amore per la famiglia e per il lavoro, ma anche per la lettura, per lo studio, per il gusto della comunicazione e del reciproco ascolto” [11]. Con la sua testimonianza richiamava l’attenzione su un elemento importante, già raccontato da Alcide.

Genoeffa aveva una grande passione per la lettura. La sera, d’inverno nella stalla, d’estate nel cortile, legge ai figli I Promessi Sposi, la Divina Commedia, i Reali di Francia, la Bibbia; legge i dialoghi con voci da teatro e sa appassionare. Quando i figli crollano dal sonno, continua a leggere per sé fino all’una, le due del mattino, dopo una giornata intensa di fatica a pulire, lavare, cucinare, cucire, filare, tessere, allevare conigli e altri animali di bassa corte. La lettura era evidentemente un nutrimento a cui non vuole rinunciare; nelle letture trova conferma alla morale di lavoro, giustizia, pace e libertà in cui crede. È una donna pratica e sognatrice, “la testa in giro per il mondo”, “sa profetizzare”; è “Marta e Maria, tutte e due insieme”, la donna che lavora con le mani e l’altra con la mente fervorosa.

Genoeffa aveva una grande passione per la lettura. La sera, d’inverno nella stalla, d’estate nel cortile, legge ai figli I Promessi Sposi, la Divina Commedia, i Reali di Francia, la Bibbia; legge i dialoghi con voci da teatro e sa appassionare. Quando i figli crollano dal sonno, continua a leggere per sé fino all’una, le due del mattino, dopo una giornata intensa di fatica a pulire, lavare, cucinare, cucire, filare, tessere, allevare conigli e altri animali di bassa corte. La lettura era evidentemente un nutrimento a cui non vuole rinunciare; nelle letture trova conferma alla morale di lavoro, giustizia, pace e libertà in cui crede. È una donna pratica e sognatrice, “la testa in giro per il mondo”, “sa profetizzare”; è “Marta e Maria, tutte e due insieme”, la donna che lavora con le mani e l’altra con la mente fervorosa.

Tornando dalla messa domenicale per strada commenta il Vangelo e ne discute coi figli, biasimando i preti che si adattano al fascismo e cambiano senso al Vangelo. Racconta di come da ragazza ha costretto il padrone a riparare il tetto, per porre fine all’allagamento della soffitta in cui dormiva, educa a riconoscere l’ingiustizia e a non farsene schiacciare.

Tornando dalla messa domenicale per strada commenta il Vangelo e ne discute coi figli, biasimando i preti che si adattano al fascismo e cambiano senso al Vangelo. Racconta di come da ragazza ha costretto il padrone a riparare il tetto, per porre fine all’allagamento della soffitta in cui dormiva, educa a riconoscere l’ingiustizia e a non farsene schiacciare.

La domenica le vicine di casa vanno da lei e le chiedono di leggere.

Dunque il ruolo di educatrice è stato fortissimo. Come ha scritto Vanna Jori: “Fu lei dunque inequivocabilmente a indirizzare da principio le idee e le scelte dei figli [12], a radicarli nei valori di pace, di libertà e di giustizia rimasti alla base delle loro scelte più importanti.

Dunque il ruolo di educatrice è stato fortissimo. Come ha scritto Vanna Jori: “Fu lei dunque inequivocabilmente a indirizzare da principio le idee e le scelte dei figli [12], a radicarli nei valori di pace, di libertà e di giustizia rimasti alla base delle loro scelte più importanti.

Genoeffa non solo pratica il sabotaggio della guerra in atto e il disconoscimento della legalità fascista, che nel Decalogo delle Piccole Italiane prescrive perfino alle bambine: “prepara il tuo cuore alla guerra”; ha creato in famiglia le condizioni culturali di rifiuto della guerra tout court.

Genoeffa non solo pratica il sabotaggio della guerra in atto e il disconoscimento della legalità fascista, che nel Decalogo delle Piccole Italiane prescrive perfino alle bambine: “prepara il tuo cuore alla guerra”; ha creato in famiglia le condizioni culturali di rifiuto della guerra tout court.

Ripensare il materno è parte dell’approccio cui ci invita Clelia Mori, a partire dalla maternità di Genoeffa, nella duplice valenza corporea e simbolica.

Parlando della genesi del suo lavoro, Clelia Mori dice: “Genoeffa è diventata una figura di continuità col mio lavoro precedente ‘Il mistero negato del corpo che non tace’, iniziato nel 2015 sulle tute bianche della FCA di Melfi, uguali per donne e uomini, che si sporcavano di sangue mestruale e che le operaie non volevano. Genoeffa mi è entrata dentro durante l’allestimento al Museo Cervi di una mostra (pubblicizzata e mai inaugurata per l’inizio del lockdown da covid nel 2020, ndr) che parlava delle donne, del nostro corpo misterioso e anarchico, delle sue emozioni, i suoi sentimenti e della sua invisibilità”.

Parlando della genesi del suo lavoro, Clelia Mori dice: “Genoeffa è diventata una figura di continuità col mio lavoro precedente ‘Il mistero negato del corpo che non tace’, iniziato nel 2015 sulle tute bianche della FCA di Melfi, uguali per donne e uomini, che si sporcavano di sangue mestruale e che le operaie non volevano. Genoeffa mi è entrata dentro durante l’allestimento al Museo Cervi di una mostra (pubblicizzata e mai inaugurata per l’inizio del lockdown da covid nel 2020, ndr) che parlava delle donne, del nostro corpo misterioso e anarchico, delle sue emozioni, i suoi sentimenti e della sua invisibilità”.

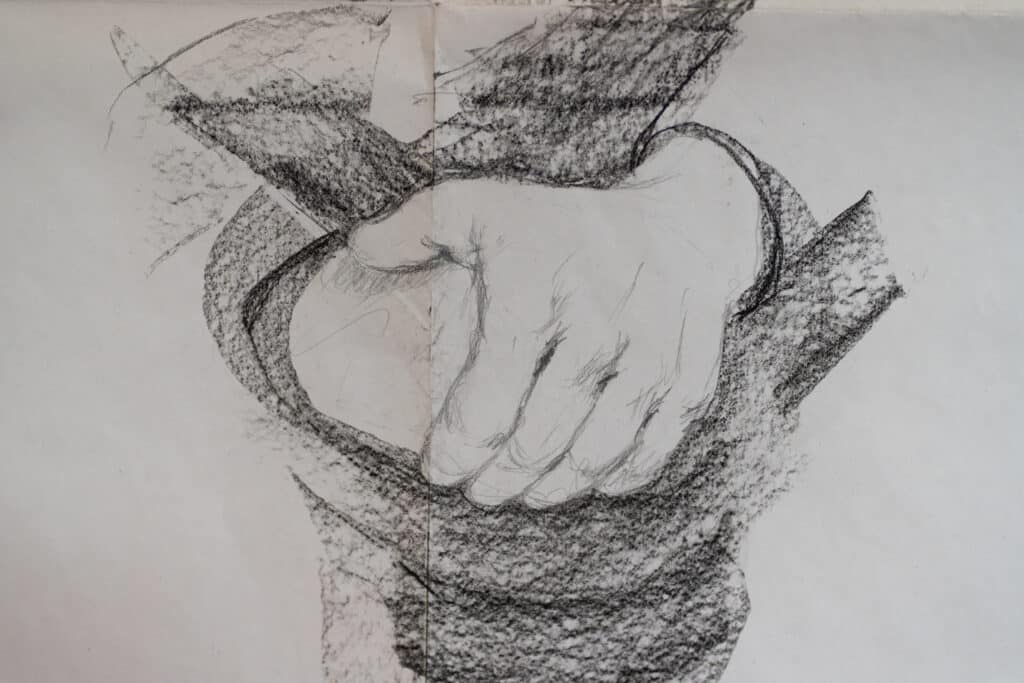

Precisa Mori: “Nella scelta fatta da alcuni di dare importanza a Genoeffa principalmente come rezdora, mi pare aleggi un discorso emancipatorio, un discorso maschile in cui intravedo la paura patriarcale del materno. Volevo rimettere al centro prima di tutto la madre e la complessità del suo lavoro, la fatica di creare una vita: teniamo in piedi il mondo e ogni volta che partoriamo costruiamo il tempo e lo spazio dell’umanità; un tempo e uno spazio che non è quello dell’orologio e degli storici. Tuttavia lavorare sulla madre è difficile: temi la retorica tradizionale messa in discussione dal femminismo e celebrata da molto pensiero maschile”.

Precisa Mori: “Nella scelta fatta da alcuni di dare importanza a Genoeffa principalmente come rezdora, mi pare aleggi un discorso emancipatorio, un discorso maschile in cui intravedo la paura patriarcale del materno. Volevo rimettere al centro prima di tutto la madre e la complessità del suo lavoro, la fatica di creare una vita: teniamo in piedi il mondo e ogni volta che partoriamo costruiamo il tempo e lo spazio dell’umanità; un tempo e uno spazio che non è quello dell’orologio e degli storici. Tuttavia lavorare sulla madre è difficile: temi la retorica tradizionale messa in discussione dal femminismo e celebrata da molto pensiero maschile”.

Secondo l’artista, “Genoeffa è stata una madre che ha vissuto un’esperienza straordinaria nell’amore e nel dolore, durante una guerra mondiale. Allora pensi che per disegnarla devi provare a immergerti nella sua vita come donna. Pensare a quando è rimasta incinta per nove volte e a tutte le volte che si è guardata o toccata la pancia o le ha parlato col pensiero. A quando ha partorito e allattato per nove volte, lavato, asciugato e avvolto in fasce e poi vestito nove figli, ha insegnato a parlare, a camminare, li ha educati, gli ha asciugato le lacrime, sorriso sollevata e contenta quando ridevano. Su tutto una grande speranza, che è quella di tutte le madri, che per loro ci fosse un mondo migliore e più giusto del suo, che era quello oscuro e mortifero del fascismo”.

Secondo l’artista, “Genoeffa è stata una madre che ha vissuto un’esperienza straordinaria nell’amore e nel dolore, durante una guerra mondiale. Allora pensi che per disegnarla devi provare a immergerti nella sua vita come donna. Pensare a quando è rimasta incinta per nove volte e a tutte le volte che si è guardata o toccata la pancia o le ha parlato col pensiero. A quando ha partorito e allattato per nove volte, lavato, asciugato e avvolto in fasce e poi vestito nove figli, ha insegnato a parlare, a camminare, li ha educati, gli ha asciugato le lacrime, sorriso sollevata e contenta quando ridevano. Su tutto una grande speranza, che è quella di tutte le madri, che per loro ci fosse un mondo migliore e più giusto del suo, che era quello oscuro e mortifero del fascismo”.

È emblema di altre donne Genoveffa. “Vedi, nella dignità fotografata, la forza pacata, quieta del viso convinto del valore di quello che ha fatto: un mondo grande che le sta tutto intorno. Nella foto ricorda le mie nonne, Maria che aveva partorito sette figli e si muoveva silenziosa nella casa mulino e Ardita, con tre figli, solenne nella foto col cappotto con il collo di pelo, che però era stata in galera durante il fascismo. Genoeffa me le riunisce in sé”.

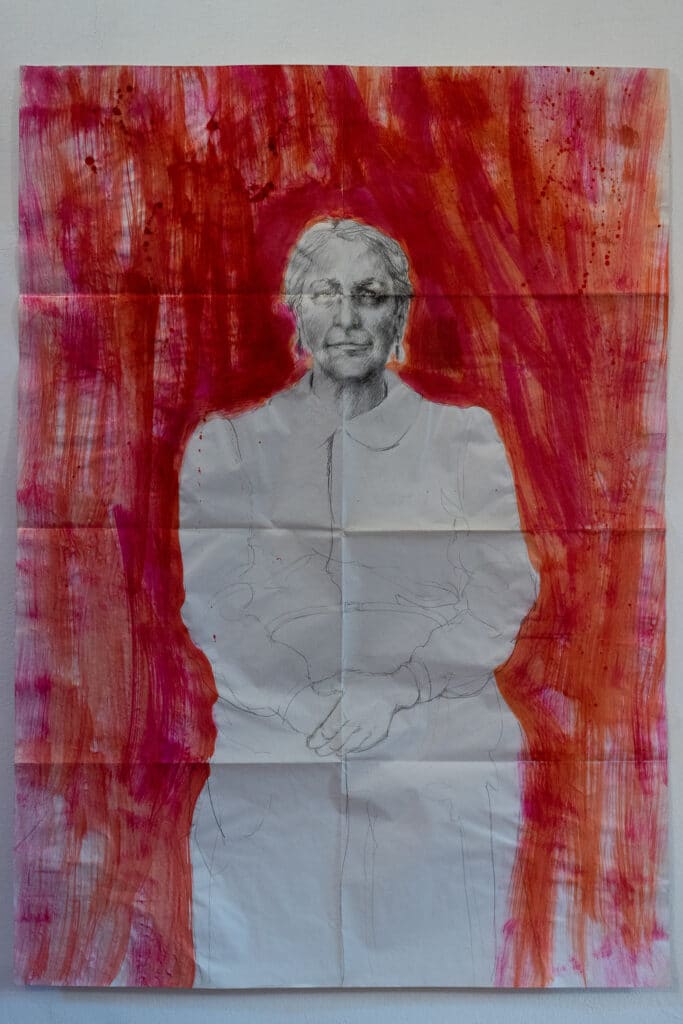

Mori ha provato a “scendere nell’innominato dell’emozione e del silenzio dopo la morte dei figli. Se non c’era Genoeffa non nasceva nulla. In quasi due anni di lavoro, mi si sono affinati i pensieri, ma soprattutto le sensazioni su lei. Ed è a questo punto che arrivi a usare schemi cromatici fondamentali nella produzione artistica: il rosso e il nero”.

Mori ha provato a “scendere nell’innominato dell’emozione e del silenzio dopo la morte dei figli. Se non c’era Genoeffa non nasceva nulla. In quasi due anni di lavoro, mi si sono affinati i pensieri, ma soprattutto le sensazioni su lei. Ed è a questo punto che arrivi a usare schemi cromatici fondamentali nella produzione artistica: il rosso e il nero”.

È in quello spazio, tra la morte dei sette figli e la sua, si è innervato il lavoro artistico. “Non c’è un termine per indicare una donna a cui sono morti i figli. E lei come madre è stata uccisa sette volte. Un corpo di madre laica si è inserito nel cielo d’oro del simbolico religioso. E diventa un simbolo della violenza. E allora cammini con lei, cercando il dolore che lei non può dire. Un silenzio enorme, che devasta e diventa un vuoto nei disegni”.

La cultura patriarcale ha creato una maternità dipendente, sottoposta a pratiche di controllo e a sfruttamento totale delle energie femminili, relegando nella sfera privata la relazione fondamentale tra madre e creatura. Ha inventato il dovere di cura come prerogativa femminile, chiedendo di reprimere la capacità empatica di sentire l’altro, innata negli esseri umani [13].

La cultura patriarcale ha creato una maternità dipendente, sottoposta a pratiche di controllo e a sfruttamento totale delle energie femminili, relegando nella sfera privata la relazione fondamentale tra madre e creatura. Ha inventato il dovere di cura come prerogativa femminile, chiedendo di reprimere la capacità empatica di sentire l’altro, innata negli esseri umani [13].

Scriveva la storica Anna Bravo nel 1991 che la maternità può essere vista come una forma di resistenza alla logica di distruzione, “sia che la applichino le donne sia che venga fatta propria dagli uomini”, il registro materno è uno stile conoscitivo che supera le dicotomie [14]. Con un processo di disacculturazione, di fuoriuscita dalla cultura patriarcale, oggi siamo in grado di riconoscere che il prendersi cura è una scelta ispirata dalla relazione materna; la responsabilità verso gli altri è la radice di una civiltà opposta alla violenza, il reale fondamento della convivenza civile.

Todorov ha parlato della cura come forma umana della relazione con l’altro, una virtù quotidiana praticata anche in situazioni estreme come i lager; Maria Zambrano ha indicato nella pietas il modo giusto di trattare l’altro.

Il legame duale tra la creatura piccola e la madre è già stato riconosciuto fondante per la nascita e lo sviluppo della lingua. Può essere riconosciuto anche come fonte del diritto: “dare a ciascuno secondo il suo bisogno”; nella sua analisi della giustizia Simone Weil rovesciava il rapporto tra diritti e bisogno, dando priorità al riconoscimento del bisogno; Elisabeth Wolgast ha seguito l’indicazione ne La grammatica della giustizia [15].

La “storia disegnata” di Clelia Mori allude a tutto questo, oltre a immergersi nel dolore immenso provato da Genoeffa. La filosofa Maria Zambrano ha indicato il sentire come la facoltà umana più grande.

Che emozioni e conoscenza storica camminino insieme anche nella costruzione della memoria collettiva.

Anna Paola Moretti, storica

Foto di Paola Berretta

[1] Italo Calvino, Nei sette volti consapevoli la nostra faticosa rinascita, in «Patria indipendente», 20/12/1953 e Italo Calvino, I sette fratelli, in «l’Unità» 28/12/1953.

[2] Piero Calamandrei, Uomini e città della Resistenza, Laterza, Bari, 1955, pp. 100-120.

[3] Alcide Cervi, I miei sette figli, a cura di Renato Nicolai, Editori Riuniti, Roma, 1955

[4] La donna reggiana nella Resistenza, Celebrazioni del ventennale della morte di ; La donna reggiana nella Resistenza. Atti del convegno 1965, Amministrazione provinciale Reggio Emilia, 1965

[5] Marco Paterlini, Bilancio di una ricerca, in Quaderni del Museo Cervi, numero 2, novembre 2004, “Genoeffa Cocconi donna, madre, contadina”, p.89

[6] La donna italiana dalla resistenza ad oggi, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 1975, p. 21

[7] Barbara Berruti, L’archivio dei Gruppi di Difesa della Donna: il progetto e la ricerca, in Noi compagne di combattimento.I Gruppi di Difesa della Donna, 1943-1945, Anpi, 2017, p. 95

[8] Alcide Cervi, I miei sette figli, cit.

[9] Come ha notato Laura Artioli, Con gli occhi di una bambina. Maria Cervi, memoria pubblica della famiglia, Viella, Roma, 2020, p. 77.

[10] Gli atti sono stati pubblicati nel volume Dianella Gagliani (a cura di), Guerra Resistenza, Politica, .Storie di donne, Aliberti, Reggio Emilia, 2006

[11] Maria Cervi, Ricordo di Genoeffa Cocconi, in Guerra e resistenza politica, cit., p. 17.

[12] Vanna Jori, Genoeffa Cocconi non è soltanto una mamma, è una contadina emiliana che vive la storia: spunti per un’interpretazione, in Quaderni del Museo Cervi, n. 2, novembre 2004, cit., p. 22

[13] Carol Gilligan, La virtù della resistenza. Resistere, prendersi cura, non cedere, Moretti & Vitali, Bergamo, 2014

[14] Anna Bravo, Simboli del materno, in Anna Bravo (a cura di), Donne e uomini nelle guerre mondiali, Laterza, Bari, 1991, p. 133.

[15] Elisabeth Wolgast, La grammatica della giustizia, Editori Riuniti, 1991.

Pubblicato venerdì 25 Novembre 2022

Stampato il 18/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/forme/una-mostra-per-genoeffa-cocconi-cervi-lottava-vittima/