Torinese, classe 1928, Aimaro Isola, professore emerito del Politecnico di Torino, accademico nazionale dell’Accademia di San Luca a Roma, accademico nazionale dell’Accademia delle Scienze a Torino, è un famoso e prestigioso architetto, e, a 16 anni, partigiano, quando viveva con la sua famiglia in un castello di Bagnolo Piemonte. In un’intervista a Repubblica dell’aprile del 2019 racconta: «Abbiamo ospitato in casa i comandanti della Liberazione e i partigiani: tra cui Pompeo Colaianni, Eraldo e Felice Burdino. Sa, la vera educazione l’ho ricevuta da loro. Sono cresciuto con loro. Tutta la mia famiglia in quel particolare periodo si è data da fare: mia zia aveva messo su un ambulatorio per curare i combattenti feriti. Mia madre era soprannominata “la Regina dei partigiani”. Ricordo i rastrellamenti continui. Tutti sapevano cosa facevamo e chi ospitavamo eppure ci siamo salvati». «Mi sono unito alla 105a Brigata Garibaldi e ho partecipato alla liberazione di Torino».

Pubblichiamo questo suo sorprendente ed inedito scritto dell’aprile 2020 – un vero e proprio saggio – sui paesaggi. Ecco, i paesaggi e i loro partigiani che vi scorrono come l’acqua nel letto di un grande fiume, e riconosciamo fra i tanti il comandante “Barbato” Pompeo Colajanni, il comandante “Petralia” Vincenzo Modica, il comandante “Martelli” Raimondo Luraghi, “Balestrieri” Felice Burdino, Emanuele Artom, il commissario “Pietro” Pietro Comollo, “Simone” Plinio Pinna Pintor, “Mirko” Giovanni Guaita, “Jack”, la staffetta Meris, la staffetta Camilla ed altri, ed altri ancora.

Ricevuto questo testo in una corrispondenza privata con Aimaro Isola, lo storico Giovanni De Luna gli ha così risposto: “Aimaro, mi ha emozionato e commosso. È una lettura tanto splendida quanto nuova della Resistenza. Il tuo paesaggio è quello descritto dagli uomini; ma tu saresti in grado anche di far parlare le pietre di quel paesaggio, raccontare dal punto di vista delle baite il loro momento di gloria – quando divenner “basi” partigiane –, nei loro momenti di declino (l’abbandono, la rovina, il crollo tra gli sterpi e l’incolto). E questo vale per la montagna ma vale anche per gli spazi urbani di Torino liberata; una Resistenza raccontata dai luoghi e che sulla base dei luoghi sceglie i suoi eroi e propone la sua storia: ecco la gemma che è racchiusa nel tuo racconto”.

Può essere strano, ingenuo credere che i partigiani si fermassero, in armi, ad osservare il paesaggio. Avevano ben altro da pensare. Ma forse il paesaggio è, ma non è soltanto, luogo ameno, panorama, natura osservata esteticamente. Questa è la definizione di paesaggio che ci ha lasciato Joachim Ritter e che si è consolidata nel tempo. Nel 600 il paesaggio si emancipa, non è più soltanto sfondo; diventa, presso i romantici, protagonista degli eventi, spazio di elaborazione di modelli di vita ed oggi si stempera in valori economici e politici: la sostenibilità, l’ecologia, eccetera.

Certamente i partigiani guardavano il paesaggio per individuare le postazioni dove nascondersi, quelli in cui sviluppare le proprie tattiche, le opportunità di attacco e di fuga.

Sfogliando diari, letterature, storie, racconti di quei tempi e cercando tra i miei ormai sbiaditi ricordi, mi pare sia possibile cogliere nei paesaggi della Resistenza, questa assoluta priorità tattica, ma forse anche si potrebbe notare qualche cosa in più e non del tutto secondaria. Il paesaggio non è spettatore indifferente, ma, in qualche modo, appare partecipe delle azioni degli uomini.

Il paesaggio di queste valli tra Bagnolo e Barge, con centinaia di baite e case di pietra abbandonate perché incendiate e saccheggiate nei rastrellamenti, i buchi anneriti dal fuoco delle porte e delle finestre, fa segno del trauma che queste terre hanno vissuto in quei mesi: il passaggio dal “mondo dei vinti” (N. Revelli) a quello dell’abbandono delle campagne e della montagna, all’oggi, alle impronte sui territori lasciate dall’industria, dalle comunicazioni, dal turismo. Quelle baite, già in parte abbandonate, “si trasformarono in ricoveri eccellenti per le bande avendo in sorte un irripetibile momento di gloria per consegnarsi di nuovo all’oblio e alla rovina” (G. De Luna). Il reticolo dei sentieri partigiani, su per queste montagne, ricalca la trama dei percorsi dei pastori che portavano agli alpeggi le “bestie”; le vie che le bande seguivano quando hanno ripiegato in Francia erano le stesse vie battute dei contrabbandieri che “passavano” la frontiera. Chi non conosce questi sentieri non è stato partigiano, scrive Fenoglio negli appunti partigiani. Le rocce, i boschi, i valloni, le grotte che hanno accolto nei secoli passati eretici e ribelli hanno nascondigli che hanno protetto le bande durante i rastrellamenti. Abitare è lasciare impronte, diceva Benjamin: nel paesaggio, come nei linguaggi e nei mestieri, si depositano le nostre memorie. Quando sono distrutte una parte di noi se ne va.

“La Resistenza rappresentò la fusione tra paesaggi e persone”, annota Calvino nella Presentazione a Il sentiero dei nidi di ragno.

Sovente i luoghi dove è passata la violenza, dove si nascondevano gli osservatori e le sentinelle per vedere senza essere visti, dove compiere imboscate e attaccar battaglia, son gli stessi luoghi nei quali ci fermiamo durante la passeggiata per godere il bel panorama, o nei quali vorremmo abitare per vivere tranquilli.

Credo che oggi dovremmo riconoscere come in quei tempi, durante la guerra partigiana, dalle valli alpine alla Langa, si sperimentano e si istaurano, con i luoghi e con gli abitanti, rapporti autentici perché costruiti sul contatto diretto, cercato giorno per giorno, con le specificità dei luoghi sperimentando nuovi modelli di vita.

Se lo sfollamento dai grandi centri urbani già aveva posto alcune precondizioni sparpagliando, imprevedibilmente, nuovi abitanti giunti dalla città nelle campagne, la guerra partigiana, in molti modi, apre e costringe a comportamenti – rapporti umani, uso del territorio abitato, economia delle risorse – che rovesciano e contrastano paradigmi che sembravano allora consolidati, perché istaurati nel ventennio fascista, istituiti sulla retorica e l’ideologia totalitaria e nazionalista, l’autarchia anche del territorio, evidentemente indirizzati, fin dagli inizi, alla gestione di una economia di guerra.

Nei dibattiti che avvenivano dentro e fra le varie bande, emergono sovente tensioni che rispecchiano, in qualche modo, la consapevolezza e la necessità di dover interrompere, anche su questo terreno, possibili ambiguità con quei Regimi che si stavano combattendo. Credo che oggi, in condizioni economiche e politiche mutate, ma in continuità con le premesse di allora, occorrerebbe ripensare i nostri atteggiamenti verso la natura e verso i paesaggi abitati che ci stanno, anche ora, interpellando.

Guardare oggi i luoghi tra storia geografie e memoria ci insegna a cogliere questi “paesaggi con figure”, non tanto come natura estranea ed indifferente alle cose dell’uomo, o come luogo estetico fermato nello spazio e nel tempo, immagine fotografica, ma come segni, come elementi attivi che agiscono nei mutamenti radicali di paradigmi antropologici e di modi di vita.

Forse come nel nostro cervello, nei luoghi dove si è scatenata la violenza si incorporano e si sedimentano tracce, segni, si inscrivano significati che, ce ne accorgiamo o no, entrano a far parte delle nostre memorie, del nostro immaginario collettive, segnano il nostro presente, ci appartengono e, come il linguaggio, parlano in noi.

E se muoio da partigiano| tu mi devi seppellire/ e seppellire su in montagna/ sotto l’ombra di un bel fior/ questo è il fiore del partigiano/ morto per la libertà…Bella ciao. Ciao…

Bella Ciao ha una “avventurosa e intricata storia” di radici incerte; era canzone popolare, dicevano delle mondine della valle padana. Se ben ricordo, non era cantata dai partigiani di queste mie valli, ma circolava, variamente declinata, tra i partigiani dell’Abruzzo e delle Langhe, (ne ha scritto C. Pestelli e, recentemente, C. Bermani). Quassù si cantava Fischia il vento, su l’aria della Katjusha, giunta dal fronte del Don, Bandiera rossa e l’Internazionale. Bella ciao, però, anche se non cantata allora da tutti, si è affermata come simbolo potente per tutti quanti oggi si riconoscono nel segno della Resistenza.

La Resistenza è Storia, ma è diventata anche mito. I grandi miti, nel tempo, si sono secolarizzati. I miti non succedono alla Storia ed alla ragione, come speravano gli illuministi, ma mito e ragione, narrazione e storia viaggiano insieme si confrontano, sovente configgono (Blumenberg). Al contrario della ragione e come l’oracolo, il mito non afferma e non nega, ma pone domande, “fa segni”, Il mito è un racconto che si ripete e che deve essere interpretato. Oggi nuovi miti, nuove narrazioni succedono alle antiche. Alcune avvelenate, la Sparta del nazismo, la Roma del fascismo. Altri miti, più ambigui, ancora ci interpellano, esigono risposte. La Resistenza è prima di tutto storia, date, fatti, ma, oggi, nelle immagini, nelle canzoni, nella letteratura, nei paesaggi, tra agiografia, negazione e indifferenza, ci giunge anche come mito, e, come ogni mito, si rinnova, pone domande, esige nuove risposte, nuove immagini.

La montagna, il fiore, gli Eroi.

…. su in montagna / Sotto l’ombra di un bel fior. L’ombra di un fiore in montagna racconta, nel mito, un paesaggio partigiano. Un “paesaggio con eroe”.

In Grecia l’Eroe (Kerenij, Guidorizzi, Bettini) è, oggi si direbbe, un “Famoso”. L’Eroe è un guerriero invincibile, è uomo, ma per fama diventa immortale, immortale quasi come gli dei dell’Olimpo. Il paesaggio che fa da sfondo agli Eroi della Grecia è epico. Achille ed Ettore si scannano sotto le splendide, imponenti mura di Troia, le ceneri di Achille, raccolte in una ricca anfora d’oro, sono esposte in un vistoso tumulo, nell’Ellesponto, di fronte al mare. Il Mediterraneo ceruleo è lo sfondo della “ventura” di Ulisse che finisce, forse, nella terra degli Iperborei. I protagonisti romantici vivono e muoiono nei loro giardini, l’eroe dei due mondi, fatta l’Italia, finisce nel suo letto di Caprera. Gli eroi della Resistenza combattono tra i sassi e fango, muoiono nelle tristi celle di via Asti. L’eroe moderno è eroe perché, senza retoriche, ma con misura, quando è giusto, per un bene comune, si sporge offrendo sé come dono. In questo, credo, sta la bellezza dell’eroe moderno.

Artom (Diari di un partigiano ebreo) dopo le torture, “fu fatto sfilare a cavallo di un asino con indosso un ridicolo copricapo, una scopa sotto il braccio, il volto tumefatto”. Il corpo, sepolto in un bosco presso Stupinigi, non è mai stato ritrovato.

Il corpo del partigiano Fanfulla è portato coraggiosamente, giù a valle, dalla montagna, quassù sopra Bagnolo, da Pian Cassine, con il cavallo e un carretto, da mia madre e dal Prevostro, sfidando l’ordine perentorio dei fascisti.

Fra il sospiro quieto delle cime, /dorme in un prato d’orchidee, mosse / dal vento appena una bara sola…/ Ed accanto, brandello di montagna / Rosso come sangue, era posto un cespo / Di rododendri e genzianelle azzurre. “Poesia piena di luoghi comuni – ma il mondo è ben un luogo comune”, così mia sorella Leletta annotava a margine di una sua poesia compresa nei Quaderni nascosti, poesia pubblicata nel giornale partigiano La Baita.

Per Martelli il fiore è fiore di fuoco: “Ora la primavera stava sbocciando in un fiore di fuoco. Giù in pianura i nostri arrancano, bombardamenti di artiglieria, aerei della Luftwaffe”. E Barbato – scrive Martelli – “con alata immagine definisce una nuova postazione della banda: “i pascoli del cielo della lotta partigiana”. Le foglie e la vita, ritrovarsi vivi. Martelli: “guarda! Lì sui ramoscelli di un cespuglio, una serie di foglioline verdi di un verde puro, smeraldino erano appena sbocciate (…) le foglie della nuova primavera che si avvicina” e concludeva subito: “e noi siamo ancora vivi!” (…)” Avevamo attraversato il passaggio pauroso e crudele del terribile inverno”. E la sera, discesi in pianura annota: “che sere piene di stelle, su quel mare di colline!”.

Ma arriva anche l’autunno, Balestrieri, nel diario, è un po’ meno ottimista: “ora c’è il sole tiepido di metà settembre che dà un senso di benessere e di pace: le foglie dei castagni cominciano a ingiallire, alcuni cespugli sono ancora fioriti, la natura manda un messaggio di serenità. Noi invece corriamo a uccidere o essere uccisi (…)”. Balestrieri era lettore attento di Leopardi e di Montale.

Anche un giardino può essere spazio di bellezza e di guerriglia. Mio padre accompagna Balestrieri che scrive sul diario: in “visita al parco, con il suggestivo viale di carpini: mi diverto a cercare nascondigli (…); poi faccio una breve dimostrazione di arrampicata sul muro di cinta”, in quei nascondigli abbiamo, pochi giorni dopo, nascosto gli sten e le munizioni.

Ma arriva l’inverno: Petralia nelle sue memorie: “le piante incominciano a spogliarsi delle foglie, il nemico poteva individuare facilmente le nostre postazioni”.

In principio è la montagna.

Vincenzo Modica, siciliano, è un brillante ufficiale di cavalleria, sarà il valoroso comandante partigiano Petralia. Il giorno dopo l’otto settembre del 43, è con Pompeo Colajanni anche lui siciliano e ufficiale di stanza a Cavour. Così Petralia ricorda e sottolinea in Dalla Sicilia al Piemonte, storie di un comandante partigiano: “Vedete quelle montagne? Presto saranno piene di veri italiani (…) sono le parole che l’amico tenente Colajanni ripeteva a noi giovani ufficiali durante le passeggiate sotto i viali”. In quel giorno, in quella piazza ha inizio, in queste terre, la guerra partigiana. Lassù, su quelle montagne, tra le monumentali cave di pietra, Petralia posterà i suoi partigiani.

Ma quelle montagne saranno nemiche, amiche, oppure indifferenti?

I protagonisti dei romanzi di Rousseau, di Goethe arrivano nei luoghi delle tormentate loro vicende attraversando montagne e valloni terrificanti. Anche il Sublime di Burke e di Kant e caro ai romantici, con il tempo, si secolarizza. Castorp, “un semplice giovanotto” protagonista della La montagna magica di Thomas Mann, evade dal tranquillo sanatorio, si arrampica tra la neve sulle montagne, si perde nelle nebbie e nella tormenta, sviene, ma “solo le Alpi nevose e torreggianti ispiravano sentimenti di sublime santità”. Nelle ultime pagine vediamo il pavido Castorp scendere a valle, nella pianura dove c’è la guerra. Nell’assalto alla baionetta, esce dal bosco e, tra lo scoppio degli schrapnell, cade faccia in giù, nel fango.

Appartiene ancora al Sublime, ma non più romantico, la descrizione del paesaggio che Martelli osserva mentre sale in montagna per aggregarsi alle bande partigiane: “presto l’imboccatura cupa e grandiosa della Val Luserna si parò davanti a noi, La strada entrava in una strettoia ove, in basso, muggiva il torrente dalle acque spumose. Da entrambi i lati incombevano forre quasi a picco. Non mi ci volle molto per apprezzare la formidabile forza difensiva della Valle”.

Nella guerra partigiana, la montagna ed il paesaggio non sono solo allegorie o metafore. La montagna, la fatica dei corpi nella salita verso la vetta sono realmente, incarnano, per i partigiani, la Resistenza, gli ideali della lotta. Qui, sono in gioco non solo la vita, ma il riscatto, la dignità, la libertà.

Salire: così Emanuele Artom in una delle ultime pagine del diario: “può essere che in futuro questo mio pessimistico e spregiudicato diario possa fare cattiva impressione: si dica che io arrampicandomi per la montagna, mi fermavo a osservare sterpi e sassi (…) e non guardassi la vetta e il paesaggio. Errore, errore. Se non vedessi vetta o paesaggio non farei la dura salita, ma per paura di retorica preferisco tacere gli alti ideali”. Ancora poche pagine e il diario si interrompe. Nel tentativo di attraversare la montagna per raggiungere la Val Pellice, i suoi compagni riescono a fuggire, ma, stanco e stravolto da notti insonni, Emanuele, inseguito, non regge, rinuncia di proseguire, si lascia catturare.

Qualche frammento del diario tra paesaggi e guerriglia: “Poi uscii; una splendida mattina tiepida, prati ancora verdi, il cielo luminoso, le montagne bianche che sembravano grandi templi”. Pochi giorni dopo scrive la poesia: Ancora andare andare. Vivere la guerra/ (…)/ sempre pestare questa grigia terra/ sempre pestare questa fredda mota. Il paesaggio è sofferenza: “Grandine grossa, acqua tinta e neve per l’aer tenebroso si riversa”. Ma il paesaggio è pur sempre paesaggio culturale: “in questa vita di strapazzi qualche po’ di letteratura ha un fascino riposante. Mi pareva di esser Ciacco”. E ancora qualche giorno dopo sulla strada per Cavour, con Balestrieri, prima del combattimento: “per la strada guardavo il sole luminoso e il cielo azzurro pensando: sarebbe un peccato morire in una così bella giornata”. Non sa se questo pensiero è spontaneo oppure se “rispecchiasse un motivo letterario piuttosto sfruttato”. È l’ultimo giorno dell’anno: “dalla parte di Bagnolo ieri sera si vedeva una gran nuvola di fumo che si alzava sotto la luna (…). Pensavo guardando da quella parte, a tutto il dolore che nascondeva la caligine, anche più nera in confronto col candore della neve”; bellissima, sintetica immagine dell’eccidio di Bagnolo.

Eroe tragico, Emanuele Artom, intellettuale, studioso dell’ebraismo e di Plutarco. Il rigore etico, esistenziale e religioso si scontra con la durezza del reale, l’indifferenza della natura, l’ostilità degli uomini. Anche le montagne che prima aveva sportivamente scalato, ora sono vissute come tormento. Soffre le contrapposizioni ideologiche tra le bande: “I brutti episodi sono numerosi”. Da Giustizia e Libertà – viene comandato presso i Garibaldini. Le delusioni si sciolgono, soltanto, nell’abbraccio del Comandante Barbato, che lo elogia per il comportamento eroico tenuto nel duro conflitto con i tedeschi nella piazza di Cavour.

Eroe positivo è Balestrieri: saggezza e coraggio. Ormai gli Eroi, anche loro, si sono secolarizzati. La metis, la timé, la aristeia di Achille e di Odisseo si concludevano già con orrendi macelli e violenze.

Nel “Diario partigiano”, Balestrieri, invece, così definisce il coraggio: “Il coraggio è fatto soprattutto di puntualità assoluta nei momenti critici e decisivi; è tramontata per noi l’immagine oleografica del combattente d’altri tempi che al grido di “Savoia” si lancia nella mischia, cadendo dopo pochi passi colpito in pieno petto e, spirando, pronunciava ancora parole di incitamento e di saluto alla Patria”. Cura meticolosamente la preparazione militare della sua squadra, l’efficienza delle armi e, contemporaneamente, trova risorse nei luoghi, ne studia attentamente le opportunità tattiche, è amico del parroco, frequenta i contadini con i quali rinnova tradizioni locali, va ospite, procura a tutti vettovaglie. Ricordo che, più volte, a guerra finita, ha affermato che senza la fiducia, sovente eroica degli abitanti di queste terre, i partigiani “non sarebbero sopravvissuti un solo giorno”.

Nella stessa pagina del Diario partigiano di Balestrieri, troviamo il tempo della guerra, ma anche quello dedicato alla cura di sè, dei rapporti con il territorio e con la gente. Il corpo è continuità con il paesaggio. Racconta le battaglie nelle quali rischia la vita per liberare partigiani catturati dai tedeschi, scontri che hanno avuto come scenario le vie e le piazze di Barge e di Cavour, commenta le tattiche di queste azioni – occorre abbandonare la guerra di conquista del territorio, ma, deterritorializzare la guerriglia – e nelle stesse pagine annota accuratamente dove ha dormito, cosa ha mangiato – mele cotte, polenta, maiale –, quando si è tolto i pidocchi. Si compiace per aver costruito un forno: “promosso al rango di ‘garzone fornaio’ faccio del mio meglio sfruttando l’esperienza che mi son fatto l’autunno scorso…”–, descrive la vita con i contadini e con la gente di Barge e di Bagnolo e le letture che consiglia ai loro figli, è pur sempre il professore di lettere Felice Burdino. Poi racconta: “ci siamo messi un po’ eleganti (!) per partecipare al pranzo dalla baronessa. Il pranzo è raffinato ma nel tagliare il pasticcio di riso succede un piccolo guaio” (…). “Nel pomeriggio ci buttiamo a preparare il ‘Giornale murale’, con scintillanti ironie per il buon Mirko”. Seguono lunghe discussioni serali: “lunghe e vivaci conversazioni su argomenti vari: Resistenza, letteratura, storia; per qualche ora la vita quotidiana sembra svanita, cosa di un altro pianeta”. Dedicherà il “diario partigiano’ agli amici di allora; a mio padre ed a mia madre, alla zia Bibi “meravigliosa infermiera e all’indimenticabile Leletta e Aimaro”; alla gente di Barge e Bagnolo che, “anche dopo le orrende rappresaglie nazifasciste, (…) ha continuato a darci il suo appoggio, senza chiederci nulla”. Nelle pagine del diario, Balestrieri – nel narrare le posture del proprio corpo, l’empatia con questa “gente” e con questi territori, cioè con il ‘panorama abitato’ – sembra voler marcare la cesura che lo separa dalle retoriche di quel Regime che, proprio lì, stava combattendo. E, mi pare, nei racconti del Diario, risplenda, pur nei continui guai della lotta, l’atmosfera tersa delle montagne e delle campagne, contrapposta alle lugubri immagini delle città dove si asserragliavamo le brigate nere, ai teschi cuciti sulle divise, alle orrende celle di Via Asti. Paesaggi di vita e non di morte. Fenoglio scriverà: Primavera di bellezza.

Il Monviso, per Balestrieri, più che un semplice landmark nel paesaggio, è maestro di vita. Rientrando eccitato dalla spedizione al campo di Murello, dove distrugge al suolo 32 aerei tedeschi: “Alzo gli occhi all’amato Monviso che campeggia imponente all’orizzonte, splendido nel cielo terso invernale e sembra dirmi, con la sua saggezza distillata nelle ere geologiche: povero ragazzo, chi credi di essere diventato? Accolgo il tacito messaggio come un viatico per l’avvenire”.

Le buche.

Il panorama, nella difesa, alle volte, si riduce ad una buca scavata nel cortile o tra le vigne: “sotto una gran catasta di legna e fascine di sarmenti, con una stretta botola per entrarci (…) all’interno un buon strato di paglia pulita. Per depistare i tedeschi, hanno versato urina di vacca in due ampi cerchi”. Fenoglio, Appunti partigiani: nei tempi di calma si facevano un buco in terra e ora ci si calavano (…); quasi tutti l’avevano il buco ma ora i tedeschi scavano giusto, ti tirano per i capelli, e fanno sporgere quel po’ di testa che basta a collocarci una rivoltellata, tanto sei già sottoterra”.

I tedeschi irrompono nel cortile del Palas. Mirko, Giovanni Guaita, riesce a sbarazzarsi del foglietto che aveva in mano con il messaggio cifrato del prossimo “lancio”; viene preso, ma più tardi fortunosamente rilasciato. Simone, cioè Plinio Pinna Pintor, più compromesso, si precipita nella buia buca di quella che una volta era la nostra ghiacciaia. Dal Diario nascosto di Leletta: “quando sono arrivata con la polenta, è saltato mezzo fuori, ho esclamato ‘dalla cintola in su tutto il vedrai’.

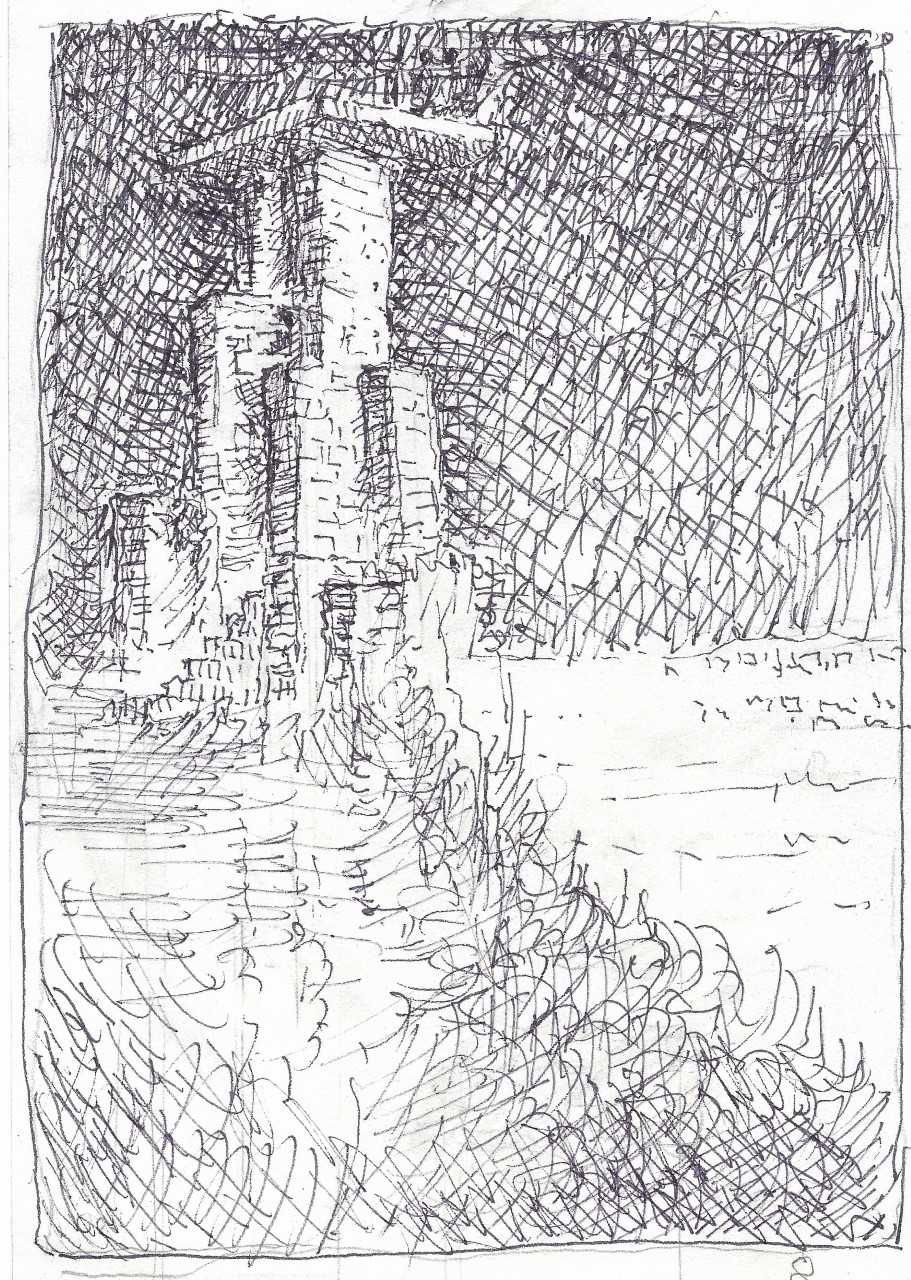

Lo scenario di quel cortile ha avuto un ruolo importante. È ben descritto da mio padre, Vittorio Isola, in due acquarelli. Nel primo si vede la porta d’entrata del Palas, cioè la nostra casa a Bagnolo e sopra l’antica scritta: An open door and a greting hand. Da quell’ingresso entravano e uscivano continuamente i comandanti partigiani. Il disegno è un ex voto: Paolo, circondato dai soldati tedeschi, è disteso a terra, ferito gravemente. Lo lasceranno lì, riconoscendone il valore dimostrato durante il combattimento del Turle. Lo pensavano già morente. Medicato da zia Bibi – in casa aveva organizzato un ambulatorio per i partigiani – sarà, più tardi, clandestinamente, portato e guarito a Pinerolo.

In quello stesso ambulatorio si rifugerà Martelli, ferito gravemente ad un braccio da una bomba a mano, in un terribile agguato ordito dal fascista Novena a Bagnolo, alla Madonnina. Si salva miracolosamente. Arriva in piena notte da noi, al Palas. Curato da zia Bibi, “nostra infermiera dalle mani magiche”. Lo accompagnerò su in montagna. Nella zona circolavano ancora le pattuglie fasciste. Scriverà più tardi in Eravamo partigiani: “Aimaro si era già preparato, silenziosamente, come se quella sortita nel cuore della notte fosse cosa ovvia. Capii quale forza morale ci fosse in quel ragazzo”. Avevo sedici anni appena compiuti. Martelli, sarà Raimondo Luraghi, professore di Storia militare Americana.

Nel secondo acquerello di mio padre, il pozzo e le facciate del cortile sono ben definiti. Si vede un camion partigiano in partenza verso la pianura alla Liberazione di Torino. Si distinguono, anche se in modo un po’ immaginifico, il comandante Barbato, c’era la staffetta Camilla che aveva trasmesso a tutte le bande della zona l’ordine di convergere su Torino e, tra gli altri garibaldini, pronto per la spedizione, c’è un giovanissimo Aimaro. Fazzoletti rossi, armi, atmosfera di festa.

Il Castello di Bagnolo, circondato da fitti boschi su un rilievo del terreno poco sopra il Palas, ai piedi delle montagne si impone nel paesaggio. È stato osservatorio, e sede del Comando delle Brigate Garibaldi. Simbolo visibilissimo della Resistenza, è preso più volte di mira dai cannoni tedeschi. Ma è anche sicuro rifugio ipogeo. “Quando portai l’avviso del rastrellamento, una questione di secondi, sulla collina di fronte si vedeva già la fila dei tedeschi”. Così Leletta nel Diario: “Gli otto partigiani di stanza al Castello spariscono nella oscura canna di un antico trabocchetto compreso nel muro di cinta, dietro ad un fico”. A stento il rifugio contiene tutti gli uomini, le armi e le macchine da scrivere. Il Commissario Pietro entra solo quando è sicuro che tutti gli altri siano in salvo. Una parentesi: nelle sue memorie, Il Commissario Pietro, dove Pietro Comollo racconta la propria tormentata vita, non c’è mai una descrizione dei luoghi che attraversa. L’attenzione è tutta tesa alla lotta politica e ai rapporti, sempre straordinariamente sereni ed attenti, con con le persone che via via incontra. Ma è proprio in queste attenzioni, nella tensione etica, politica, nei rapporti con i personaggi che frequenta, che anche i luoghi, i paesaggi dei suoi racconti, appaiono sempre evidentissimi. Alle volte è sufficiente un nome geografico per connotare un paesaggio: Valgrana, “un fazzoletto dell’avara terra di montagna”, la Torino operaia, la Barriera S. Paolo, il Circolo socialista, il lavoro nelle “boite”, le strade con i cortei di protesta e le relative bastonate fasciste, la caserma di Artiglieria, la Mole Antonelliana con la bandiera rossa che sventola, l’aula del Tribunale Speciale, Porta Nuova attraversata con le catene ai piedi, le galere fasciste: Regina Coeli, le carceri di Padova, San Vittorie, poi Ginevra, Parigi e Mosca alla scuola Leninista, Bruxelles, in giro, clandestino e ricercato in Francia e in Italia, il Carcere di Marassi, il confino a Ponza e ritorno a Valgrana, e, infine, l’arrivo a Barge, l’incontro con Barbato e Geymonat, la salita al monte Bracco, la Liberazione di Cuneo.

Aggiungo un’immagine del Commissario Pietro. Qualche anno dopo, finita la guerra, un tram sferragliante, il numero uno, attraversa Torino. È gremito di passeggeri silenziosi. Da un capo all’altro due gridi: “Baronessa!”, “Pietro!”. Due signori, già molto anziani, attraversano, correndo, il vagone. I passeggeri si scansano, un lunghissimo, commosso abbraccio. I passeggeri guardano stupiti.

I fuochi e i falò.

I fuochi nella notte fanno parte del paesaggio partigiano. La guerriglia sfrutta il buio e la nebbia.

Si accendono fuochi nella notte quassù, sulla montagna, a Pian del Mar, per segnalare agli aerei alleati il pianoro dove effettuare i ‘lanci’ di armi, vettovaglie, vestiti. Sono fuochi felici. Alle volte, invece, i fuochi disegnano il dolore nel paesaggio: fiamme e fumo si alzano nelle valli dalle case e dai boschi incendiati dai nazifascisti.

Nei romanzi di Calvino, di Fenoglio, di Pavese dove si narrano vicende partigiane, la Storia si fa logos, letteratura, racconto, mito. E il mito si srotola, come sempre, tra luci e ombre.

Ne La luna e i falò, i falò scandiscono i ritmi del racconto. Pavese: “La notte di San Giovanni tutta la collina era accesa, i vecchi dicevano che fa piovere, ingrassa le campagne, ora si fanno in città”, “Ma di qui non si vedono”. Nota G. L. Beccaria nella splendida prefazione: “Il paesaggio rivive più nell’ambito del mito che nella realtà. Vedi la collina, l’altura, trasfigurata in simbolo, o la somiglianza-identificazione tra la donna e la collina. Luogo mitico per eccellenza: ogni irraggiungibile collina lontana” (…); “la ciclicità governa il tutto. Mutano soltanto le tracce degli uomini, del loro passaggio sulla terra, ma la terra, le forme delle colline restano”. La realtà si scioglie nel memoriale e nel simbolico. Pavese: “Non c’è niente di più bello che una vigna ben lavorata, con le foglie giuste e quell’odore di terra cotta dal sole di agosto. Una vigna ben lavorata è come un fisico sano, un corpo che vive, che ha il suo respiro e il suo sudore”.

L’ultima pagina de La luna e i falò si chiude con un fuoco sulla collina, anzi, con le ceneri, con ciò che resta di un falò. Finita la guerra si esumano i corpi dei fascisti seppelliti dai partigiani. Santina, “a sei, dodici anni bellissima”, da tutti desiderata, finirà spia delle Brigate Nere. Non è stata seppellita, il suo corpo… “non si poteva coprirla di terra e lasciarlo così. Faceva ancora gola a troppi. Ci pensò Baracca. Fece tagliare tanto sarmento nella vigna…Poi demmo fuoco. A mezzogiorno era tutta cenere. L’altro anno c’era ancora il segno, come il letto di un falò”.

L’ultima pagina dei Sentiero dei nidi di ragno, di Italo Calvino si chiude, invece, in uno splendente, catartico volo di lucciole. I due personaggi calvinianamente stralunati, Pin, il bambino rompiscatole, eroe tutto negativo, con la mitica pistola in mano, e il Cugino, eroe positivo con il mitra in spalla, finalmente, dopo molte avventure, si ritrovano insieme. Lasciano il misterioso Sentiero per raggiungere, nell’entroterra ligure, la banda: “il buio punteggiato di piccoli chiarori: ci sono grandi voli di lucciole intorno alle siepi” (…); “a vederle da vicino, le lucciole – dice Pin – sono bestie schifose anche loro, rossicce. Sì – dice il cugino – ma viste così sono belle. E continuano a camminare, l’omone e il bambino, nella notte, in mezzo alle lucciole, tenendosi per mano”.

Racconti di Langa.

Qui, più che gli uomini, combatte e vince la terra. Fenoglio, Appunti partigiani: “Non fu abilità nostra, né che loro fossero tutte schiappe. Fu, con la sua terra, la sua pietra e il suo bosco, la Langa, la nostra grande madre Langa”.

Le narrazioni delle origini ci possono anche travolgere in oscuri miti. Soffiando su una zolla Yahweh crea Adamo; con l’argilla del vasaio Prometeo forma l’umanità; le pietre gettate dietro alle spalle da Deucalione sono uomini, quelle di Pirra donne. Dalla “grande madre terra”, la Langa, si formano i personaggi e i racconti di Fenoglio. La letteratura qui celebra il rito della secolarizzazione e forse della fine del mito. Occorre portare a termine il mito, diceva Blumenberg.

I personaggi, qui in Langa, si fondevano, erano in uno con l’albero, la vigna, la terra, l’osteria: “Johnny guardò ai ciglioni di queste creste, erano irti di contadini immobili, duri e scuri e senzienti come pali di vigna” (…); “il bello di quei tempi era che tutto si faceva a stagione”. Quando irrompe la guerra, il già difficile equilibrio salta. Gli invasori, tedeschi e fascisti, con cannoni e carri armati sono un ferro incandescente che si incunea tra uomini e paesaggi, rompendo i ritmi dell’agra vita di Langa. Ma sia tedeschi che partigiani, per salvarsi e per uccidere, devono ancora confondersi con i paesaggi: “ci siamo fermati sul ciglio d’una collina che visti da lontano potevano crederci alberi diramati”. “Guardò insù e in cresta spuntano elmetti come funghi e poi i tedeschi si affacciano a persona intera. Noi e loro stiamo un attimo a fissarci, come conoscenze da un marciapiede all’altro, a vedere chi saluta per primo”.

Ora alle tracce degli antichi sentieri si aggiungono nuove impronte: “Sull’aia della Langa ci sono ancora ben profonde le carreggiate degli affusti tedeschi. E buttati là i cartocci delle loro granate. Anche le donne di Langa non sono più come prima: la Santina di Pavese che “a dodici anni era la più bella”, diventa “la cagnetta e la spia” (…); “si ubriacava e andava a letto con le brigate nere”.

Seppellire su in montagna sotto l’ombra di un bel fior. Non è stato sempre così. Ora “la terra delle colline non riesce più a coprire i corpi dei partigiani”. “Jack non aveva sopra che un velo di terra, gli spuntavano due terzi delle scarpe divaricate” (…)”; La staffetta Meris si trovò a passare di lì e vide quelle scarpe ritte tra le margheritine e ci svenne sopra”.

Generato dalla terra di Langa, ma braccato dai tedeschi, il partigiano Rirí ritorna nell’utero della “grande madre”: “gli mancò il cuore. Rubò da una stalla una coperta da buoi, trovò chissà dove un chilo di castagne bianche, poi ci condusse al camposanto di Feisoglio. Chiese se anche a noi quella sembrava la tomba più sana, con il nostro aiuto ne rimosse il pietrone, ci si calò e quando più non sporgeva che con la testa, ci disse che facevamo bene a metterci con lui. Io dissi che noi si voleva crepare all’aria, sul ciglio delle colline”.

Dall’alto delle colline Il partigiano Johnny vede la città, Alba: “restò, solo più un attimo, per un ultimo indisturbato sguardo alla sua città: da lassù appariva lunga e compatta, favolosa, come un incrociatore di ferro nero, bloccato su un nero mare, qua piatto e là apocalitticamente ondoso”. Guarda la collina: “gli ultimi vapori dell’alba, così presto dissipati sulle colline, stavano sollevandosi in nulla anche sulla distante marina pianura, già esili all’ordito ed ora fantomatici contro le grandi spalle nude delle Alpi”. Castino brucia: il giorno “si stinse comatosamente nel cielo dove il gran fumo restava tenacemente imperante e miserabilmente mostrante le sue vili origini carboniose, e quella miseria si riverberò spettralmente su tutte le colline”. Solo lo scorrere eraclideo delle acque del Tanaro, danno speranza in un paesaggio pacificato. Nella stessa frase de Il partigiano Johnny l’aggettivo “pacifico” è più volte ricorrente: “tacquero, dipingendosi in mente la sua pacifica riva…le sue pacifiche acque…una pacifica fattoria…gente… pacifica…un pacifico santuario di fieno dove riposare”. Solo al di là del burrone c’è pace: “poi guardarono avanti, al precipite, boscoso scoscendimento, (…) al fiume con la sua anima di piombo e midollo di ghiaccio, all’altra riva”.

Scenario urbano.

Torino, 6 maggio del quarantacinque. Con la 105 brigata Garibaldi, sfilo, lo sten a tracolla, per via Roma. I partigiani raggiungono Piazza Vittorio, tra ali di folla entusiasta: la Liberazione, la fine della tragedia, la catarsi è compiuta. Il passato può ora diventare mito. Petralia è il porta bandiera. Barbato, che mi aveva voluto al suo seguito, mi vede, mi abbraccia: “ecco il più giovane dei miei garibaldini!”.

Raccolti da un camion dell’Intendenza, la mitragliatrice sulla cabina, dal cortile del Palas eravamo scesi nella pianura attorno a Torino. Si dormiva nei fienili, in officine abbandonate. L’ordine era di non attaccare, ma di attendere le disposizioni per entrare nelle città: i tedeschi, ancora in forze, controllavano le strade con blindati e aerei a protezione delle colonne in ritirata verso il Brennero. Sovente bisognava saltare giù dal camion, acquattarsi in difesa nel bosco o nei prati primaverili. A Torino siamo entrati da sud. Dalle finestre, dai tetti, dalle macerie delle case bombardate, i cecchini ci sparavano addosso. Noi correvamo a stanarli di lassù.

Il paesaggio torinese, le case, le piazze, i giardini che mi accoglievano in quei giorni non erano più quelli che avevo lasciato bambino. Forse è stato quel paesaggio urbano violentato, i muri accuratamente sezionati dalle bombe, le macerie della casa dove ero vissuto, che hanno guidato – per un pensiero inconscio e pacificatore – il bambino che, come tutti bambini di allora, aveva giocato alla guerra, a diventare, infine, architetto.

Già in Via Roma nel ’37 avevo sfilato in divisa da Balilla. Era venuto a Torino Starace per l’inaugurazione del secondo tratto di Via Roma. Sostenevamo i “signa”, alte antenne di latta dorata con aquile imperiali e fasci littori. Ce li davamo sulla testa per giocare: secolarizzazione dei simboli?

Pochi anni dopo, avanguardista a cavallo, doveva arrivare il duce, passiamo di lì al trotto. I cavalli, non abituati alla città, scivolano rovinosamente sulle rotaie del tram. Si sentono imprecazioni non tanto rivolte ai cavalli, ma a chi ci aveva mandato lì.

Molti di quei partigiani che il sei maggio del quarantacinque sfilavano in via Roma avevano ancora negli occhi i “paesaggi con figure” delle montagne di Nuto Revelli o delle colline della Langa di Fenoglio.

Da quelle terre, da quelle colline e montagne sono riaffiorate, nella guerra partigiana, storie e miti antichi che lì giacevano sepolti. E dietro queste facciate e colonne di marmo di via Roma, cosa affiorava allora?

Via Roma negli anni 30, è tutta un cantiere. Mia madre, io bambino, mi portava in Piazza San Carlo a visitare il “padiglione provvisorio”, (un po’ Barocco e un po’ Liberty) con i negozi lì trasferiti. Ricordo le tazze di “bachelite”, la lana Rossi fatta con il latte. Quei prodotti dell’autarchia, allora brillanti e ben politicamente reclamizzati, dovevano in pochi anni diventare simbolo di miseria. La vecchia Via di Porta Nuova, giudicata troppo stretta, viene abbattuta. La regia della costruzione di via Roma è di Piacentini, chiamato a Torino “in quanto Accademico d’Italia” per “dare un tocco di ideologia ad un’operazione fondiaria di grande mole”, e a mediare tra gli architetti torinesi che si azzuffavano, divisi tra classicisti – il mito di Roma imperiale – e Modernisti. Ciò che li univa era solo la comune fede fascista. Il primo tratto sarà neoclassico, il secondo sarà neobarocco.

Ma la nuova via non nasce solo dalla mente di volonterosi architetti e oculati amministratori, ma dalle lotte operaie, sociali, sindacali che attraversano la Torino, città-fabbrica degli anni trenta.

Lo sviluppo che sembrava incontenibile della metalmeccanica, in quegli anni si sta inceppando. Il taylorismo di per sé non è sufficiente, se attuato in un solo settore. Il capitale finanziario accumulato nella produzione è elevato, ma concentrato nelle mani di pochi gruppi – assicurazioni metalmeccanica e non trova sbocchi. La crisi si presenta con migliaia di disoccupati espulsi dalle fabbriche. I disordini si fanno aspri e incontenibili.

Aspri e incontenibili sono stati anche gli scontri che, nelle fabbriche, hanno preceduto la Liberazione di Torino.

Si realizza la possibilità di semplificare la costruzione. Il cemento armato ed il ferro si prestano alla trasformazione; la manodopera artigianale ed i relativi sistemi costruttivi sono sostituiti da lavoratori a basso costo. Ecco la radice delle semplificazioni stilistiche e strutturali di Piacentini e compagni. Dal neoclassico al barocco, al liberty tutto può e deve essere asciugato. Arte e potere, ideologia ed architettura troppo sovente, marciano insieme. C’è, sullo sfondo, un orizzonte di guerra. La fondazione degli spazi urbani alle volte ci riporta il ricordo della violenza antica che ancor oggi traluce in molte architetture.

Non vorremmo, tutti, essere costretti a vedere, un giorno, sfilare, anche se con altre e diverse divise, nella Via Roma piacentiniana, altri ordinati Balilla e uomini in arme.

Così come ho sfilato io, un tempo.

Paesaggio e memoria.

Qualche anno dopo la Liberazione Barbato, Montecristo decidono di postare una statua a Prarostino, sopra San Secondo di Pinerolo, a ricordo degli eccidi e della Resistenza. Pensavano, forse, a un partigiano che impugna il fucile o a qualche cosa del genere. Chiedono il mio intervento. Oltre all’architetto, allora facevo anche lo scultore. Ho invece disegnato e fatto costruire dai partigiani stessi, non una statua, ma un “percorso” che, da una roccia, si dispiega tortuoso, in dura salita, tra quinte di macigni per raggiunge su in alto, una ampia piastra belvedere. Di lì si possono osservare a monte i sentieri partigiani ed i luoghi dove si erano svolti i combattimenti e, a valle, la pianura, i paesi e le città che allora erano state liberate.

Tra questi paesaggi tralucono storie, racconti, miti e problemi che, ancora oggi, ci interrogano.

Aimaro Isola, architetto, professore emerito del Politecnico di Torino, accademico nazionale dell’Accademia di San Luca a Roma, accademico nazionale dell’Accademia delle Scienze a Torino

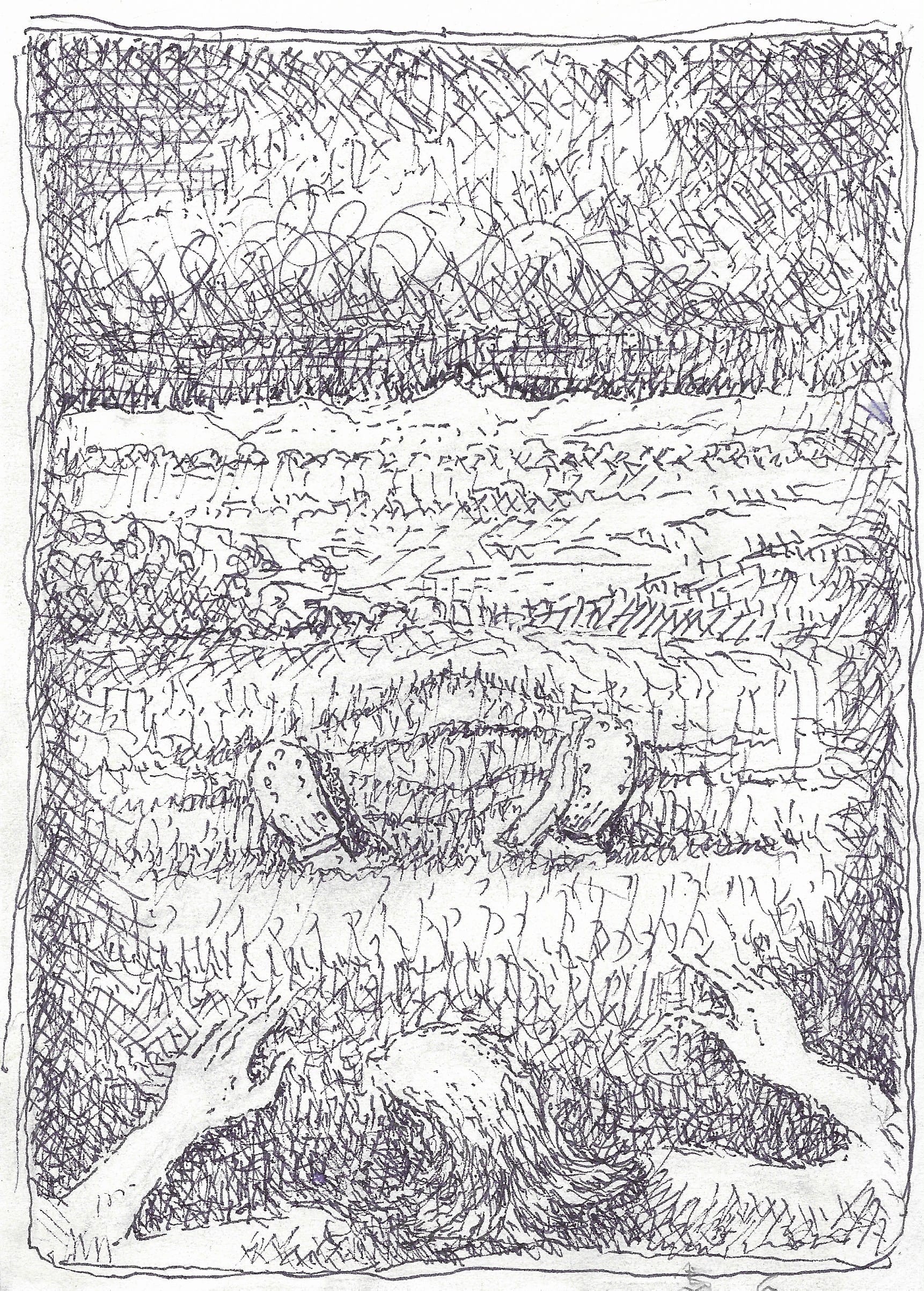

Tutti i disegni di questo articolo sono di Aimaro Isola

Pubblicato lunedì 11 Maggio 2020

Stampato il 06/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/i-paesaggi-e-i-loro-partigiani/