Col suo bagaglio di tragedie, guerre mondiali e non mondiali, genocidi e catastrofi naturali, il Secolo Breve sembrerebbe non potersi adattare mai a determinazioni leggere, superficiali, frivole o, se vogliamo, accessorie; ma così facendo dimenticheremmo che il Novecento è stato anche il secolo che, nel bene o nel male, ha consentito alle masse di farsi consumatrici (pur rimanendo proletarie) e ha ricavato per esse porzioni più o meno ampie di tempo libero da occupare con quell’effimero che è fondamentale per ogni creatura umana, pur rischiano ieri come oggi, con la sua volubilità, di surrogare la sostanza stessa dell’esistenza.

Col suo bagaglio di tragedie, guerre mondiali e non mondiali, genocidi e catastrofi naturali, il Secolo Breve sembrerebbe non potersi adattare mai a determinazioni leggere, superficiali, frivole o, se vogliamo, accessorie; ma così facendo dimenticheremmo che il Novecento è stato anche il secolo che, nel bene o nel male, ha consentito alle masse di farsi consumatrici (pur rimanendo proletarie) e ha ricavato per esse porzioni più o meno ampie di tempo libero da occupare con quell’effimero che è fondamentale per ogni creatura umana, pur rischiano ieri come oggi, con la sua volubilità, di surrogare la sostanza stessa dell’esistenza.

Ma questo è un altro problema. Quella di cui invece ora parliamo è una storia appassionante, a volte tragicomica, la storia appunto dell’effimero (ma non superfluo) che nel Novecento ha trasformato (o ha tentato di farlo) mentalità e costumi degli italiani. Il volume curato da Lorenzo Benadusi, Claudio Giunta e Elena Papadia, Effimero Novecento (Il Mulino, pp. 366, € 28), è appunto un viaggio lungo la rotta dei costumi nostrani (e del loro intreccio coi consumi e con la politica), dalla massificazione delle fantasie dannunziane di inizio secolo all’invasione degli elettrodomestici nel secondo dopoguerra, dalla rivoluzione sessuale ai rapporti tra arte e pubblicità per arrivare agli sguardi destrorsi relativi alla modernizzazione del Paese.

Un’Italia che, come accennato, si getta nella modernità agognando il lussuoso benessere promesso non tanto dalla produzione industriale di massa quanto dalle voglie pseudoaristocratiche generate dall’emulazione del poeta vate. “Il dannunzianesimo come virus della cafonaggine, dunque”; e forse davvero gli epigoni sperelliani per gli uomini (ma per le donne il modello era Luisa Casati) hanno fatto da apripista a un modo di intendere l’esibizione di sé che ancora oggi ìmpera incontrastato.

Dandy, figure androgine, tensioni etero e monoerotiche furono gli ingredienti della trasgressività di inizio Novecento e tali sono rimasti da allora a oggi (e vien da dire che la più grande rivoluzione dell’autore del Piacere fu quella sociale, prima ancora che letteraria); se a ciò aggiungiamo la sua disposizione a esporsi al pubblico, a rendere penetrabile il segmento privato della propria esistenza (possibilmente spettacolarizzandolo), a farsi sostenitore della propria immagine (fino a che punto è da credere che quella fosse davvero la sua vita?) ecco che D’Annunzio diventa il primo degli influencer, il primo dei tiktoker e self-fashionist, il primo, il prototipo, forse il più grande modello per i tempi futuri.

Spassoso è poi l’approfondimento sull’Italia non tanto fascista quanto “durante” il fascismo; un fermo immagine estrapolato dagli articoli di Irene Brin e dalle tavole di costume di Giuseppe Novello. La prima, al soldo di Leo Longanesi e del suo Omnibus, seppe cogliere meglio di altri il cambio di direzione del vento, ovvero quel ripiegarsi della moralità nazionale – dopo le follie degli anni dannunziani – nell’alveo dell’ordine costituito, della prassi sessuale e del senso del pudore, così come poi sarà cristallizzato dal perbenismo borghese di regime; sì perché, come scrive Irene Piazzoni analizzando le tavole di Novello e i suoi bersagli prediletti, forse “il fascismo non è stato che una parentesi nella storia della borghesia italiana”.

Spassoso è poi l’approfondimento sull’Italia non tanto fascista quanto “durante” il fascismo; un fermo immagine estrapolato dagli articoli di Irene Brin e dalle tavole di costume di Giuseppe Novello. La prima, al soldo di Leo Longanesi e del suo Omnibus, seppe cogliere meglio di altri il cambio di direzione del vento, ovvero quel ripiegarsi della moralità nazionale – dopo le follie degli anni dannunziani – nell’alveo dell’ordine costituito, della prassi sessuale e del senso del pudore, così come poi sarà cristallizzato dal perbenismo borghese di regime; sì perché, come scrive Irene Piazzoni analizzando le tavole di Novello e i suoi bersagli prediletti, forse “il fascismo non è stato che una parentesi nella storia della borghesia italiana”.

Anzi – aggiungiamo noi – l’addomesticamento borghese non ha fatto che rendere ancor più becero il governo mussoliniano, addizionando alla violenza, alla prevaricazione, all’illegittimità una serie di altri disvalori tanto banali (perché ancestrali) quanto infidi come “la convenzione, l’interesse, la vanità, il conformismo, l’ipocrisia, l’adulazione di fronte al potere, l’avidità, l’attenzione per il denaro, l’amore per i diplomi, il desiderio di gloria, le buone maniere”.

Anzi – aggiungiamo noi – l’addomesticamento borghese non ha fatto che rendere ancor più becero il governo mussoliniano, addizionando alla violenza, alla prevaricazione, all’illegittimità una serie di altri disvalori tanto banali (perché ancestrali) quanto infidi come “la convenzione, l’interesse, la vanità, il conformismo, l’ipocrisia, l’adulazione di fronte al potere, l’avidità, l’attenzione per il denaro, l’amore per i diplomi, il desiderio di gloria, le buone maniere”.

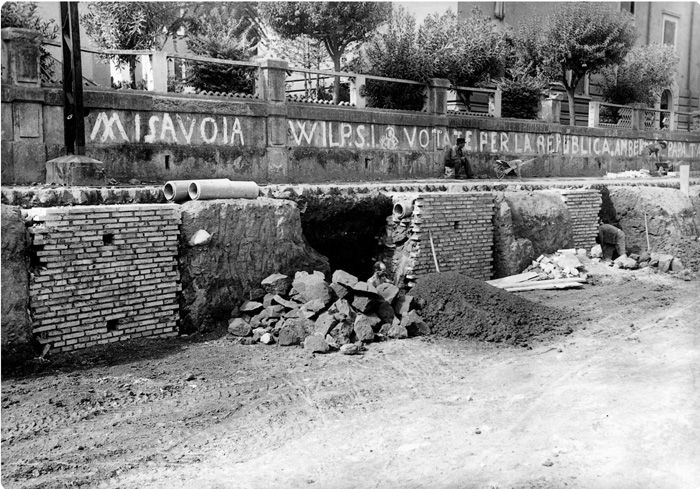

Un fil ruoge dunque; quello dell’indole ipocritamente borghese dell’italiano medio, ma anche di una tendenza a perseguire il dozzinale e il pacchiano, sia quando esso prende le mosse da un tentativo di reale (seppur superficiale) rivoluzione dei costumi (come appunto quella dannunziana), sia quando s’innesta ancora sul solido terreno del conformismo. Che poi conformista e, al limite più basso, conservatore fu anche a volte lo sguardo di scrittori e intellettuali sguinzagliati ai quattro angoli del Paese per fotografare l’Italia del dopoguerra alle prese con lo sgombero dalle macerie di un conflitto più che rovinoso e con le pressioni della modernità massificante.

Un fil ruoge dunque; quello dell’indole ipocritamente borghese dell’italiano medio, ma anche di una tendenza a perseguire il dozzinale e il pacchiano, sia quando esso prende le mosse da un tentativo di reale (seppur superficiale) rivoluzione dei costumi (come appunto quella dannunziana), sia quando s’innesta ancora sul solido terreno del conformismo. Che poi conformista e, al limite più basso, conservatore fu anche a volte lo sguardo di scrittori e intellettuali sguinzagliati ai quattro angoli del Paese per fotografare l’Italia del dopoguerra alle prese con lo sgombero dalle macerie di un conflitto più che rovinoso e con le pressioni della modernità massificante.

Certo si tratta di una serie di reportage che hanno il merito oggi di risultare un documento eccezionale per dar conto delle trasformazioni in atto, o dei ritardi (vedi il Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi o il Viaggio in Italia di Piovene), ma allo stesso tempo, come ben mette in luce Claudio Giunta, quello degli intellettuali è un occhio che si posa infastidito se non disgustato su molti aspetti della modernizzazione, a partire dalla fruibilità per tutti di un mondo che all’improvviso appare troppo piccolo (“questo addensarsi in spazi ristretti di una folla grossolana e vociante”), quasi che la loro sensibilità fosse allora impreparata “a vedere e a capire, soprattutto quando le cose cambiano in fretta”.

In altri casi invece lo sguardo di artisti e scrittori è stato davvero illuminato: di questo parla Daniele Balicco, approfondendo il proficuo e forse irripetibile rapporto che durante i decenni centrali del Novecento si venne a instaurare tra magnati dell’industria e alcune tra le migliori menti della cultura nostrana, da Fortini a Sinisgalli, da Bertolucci e Sereni; fu loro il sincero tentativo di svecchiare lo stile industriale del Paese con lo sforzo, prodigioso a tratti, di riflettere sulla via verso il moderno intrapreso da grandi aziende come la Olivetti, prima di tutti, e poi Pirelli, Finmeccanica, Italsider e Eni.

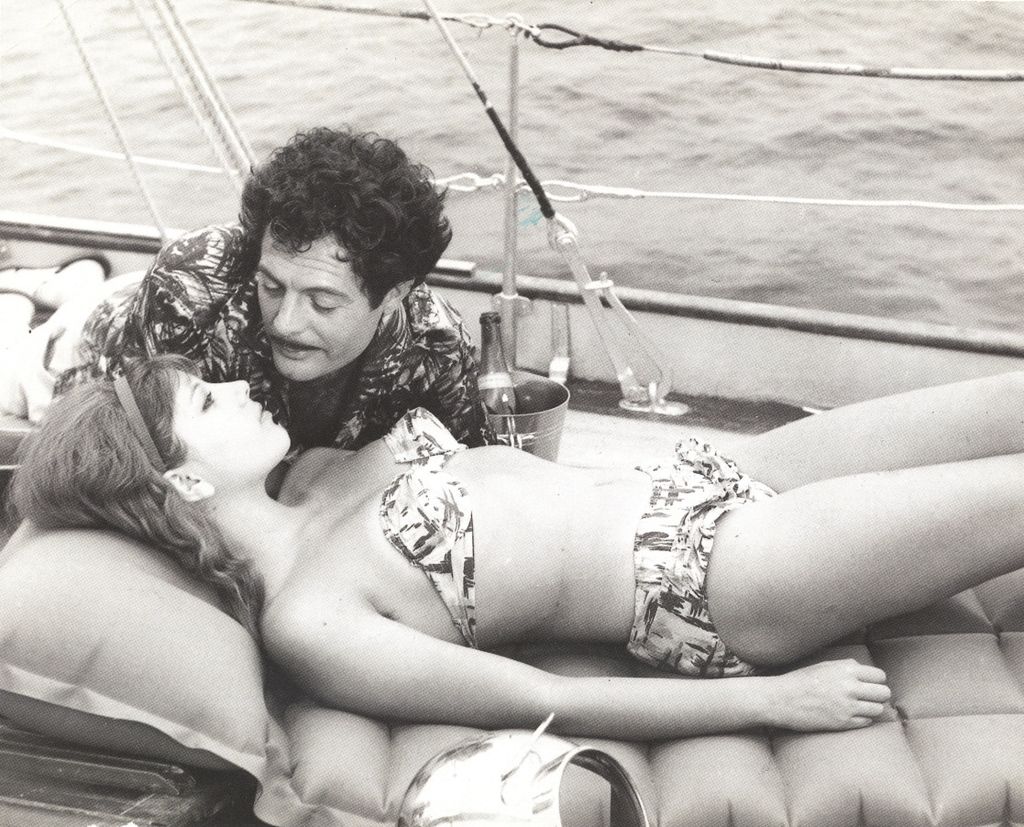

E si è approdati così a un moderno che ha cambiato molte cose, almeno nella distribuzione della ricchezza; purtroppo non in senso davvero democratico ma piuttosto con la nascita, negli anni del boom, di nuovi ricchi, spesso ignoranti e privi di un’educazione estetica, bersaglio privilegiato di giornalisti e scrittori che leggono nel loro modo di arredare la casa (a partire dalla centralità accordata all’apparecchio televisivo) l’indicatore principale di un maldestro ma irruento riposizionamento nello spazio sociale; ove salta fuori, ancora una volta, quella certa dozzinale cafonaggine che è invece lo zoccolo duro della borghesia irrigidita nel ceto medio, di cui, in questo volume, si indagano pure i gusti in fatto di cinema, ricostruendo, sullo spoglio di riviste come L’Espresso, L’Europeo e Annabella, la parabola dei modelli divistici, dalle procaci Loren e Lollobrigida alla più sofisticata Catherine Spaak per approdare alla giovanissima e impudica Brigitte Bardot e al desiderio di trasgressione che la ragazza francese riuscì a innescare.

E si è approdati così a un moderno che ha cambiato molte cose, almeno nella distribuzione della ricchezza; purtroppo non in senso davvero democratico ma piuttosto con la nascita, negli anni del boom, di nuovi ricchi, spesso ignoranti e privi di un’educazione estetica, bersaglio privilegiato di giornalisti e scrittori che leggono nel loro modo di arredare la casa (a partire dalla centralità accordata all’apparecchio televisivo) l’indicatore principale di un maldestro ma irruento riposizionamento nello spazio sociale; ove salta fuori, ancora una volta, quella certa dozzinale cafonaggine che è invece lo zoccolo duro della borghesia irrigidita nel ceto medio, di cui, in questo volume, si indagano pure i gusti in fatto di cinema, ricostruendo, sullo spoglio di riviste come L’Espresso, L’Europeo e Annabella, la parabola dei modelli divistici, dalle procaci Loren e Lollobrigida alla più sofisticata Catherine Spaak per approdare alla giovanissima e impudica Brigitte Bardot e al desiderio di trasgressione che la ragazza francese riuscì a innescare.

Capitolo interessante e non privo di riflessioni anche amare; ne parla Lorenzo Benadusi seguendo la linea che tra anni Sessanta e Settanta ha condotto a ridefinire più volte il comune senso del pudore “attraverso una progressiva sessualizzazione dei media e della società”; la quale se da una parte – certo – ha eroso i valori di riferimento della rispettabilità borghese, aprendo le porte alle lotte per il divorzio e l’aborto, dall’altra si è spinta forse troppo oltre, fra le braccia di un mercato fagocitante e banalizzante, che ha trasformato – così è oggi – la liberazione sessuale in uno dei tanti oggetti di consumo regolamentati da chi detiene il potere.

Capitolo interessante e non privo di riflessioni anche amare; ne parla Lorenzo Benadusi seguendo la linea che tra anni Sessanta e Settanta ha condotto a ridefinire più volte il comune senso del pudore “attraverso una progressiva sessualizzazione dei media e della società”; la quale se da una parte – certo – ha eroso i valori di riferimento della rispettabilità borghese, aprendo le porte alle lotte per il divorzio e l’aborto, dall’altra si è spinta forse troppo oltre, fra le braccia di un mercato fagocitante e banalizzante, che ha trasformato – così è oggi – la liberazione sessuale in uno dei tanti oggetti di consumo regolamentati da chi detiene il potere.

Infine acuto e nuovo è il capitolo conclusivo dell’opera, che Anna Baldini dedica allo sguardo da destra indirizzato al progresso; a fare da cartina di tornasole questa volta sono due settimanali ovviamente conservatori oltreché satirici e finanche scandalistici se non morbosi, come Il Borghese di Longanesi e Lo Specchio di Nelson Page.

Infine acuto e nuovo è il capitolo conclusivo dell’opera, che Anna Baldini dedica allo sguardo da destra indirizzato al progresso; a fare da cartina di tornasole questa volta sono due settimanali ovviamente conservatori oltreché satirici e finanche scandalistici se non morbosi, come Il Borghese di Longanesi e Lo Specchio di Nelson Page.

E se forse, seppur remota, v’è una consonanza con certi atteggiamenti della sinistra nell’ostilità, a esempio, all’estensione pacchiana del consumismo per tutti, la differenza più grande si misura – e qui sta probabilmente il merito maggiore di queste pagine – nell’aver dimostrato chiaramente come fin dal secondo dopoguerra la stampa di destra non si sia limitata a colpire con correttezza il nemico politico, ma abbia perseguito invece un becero intento antidemocratico e retrogrado che passa soprattutto attraverso la diminuzione della figura femminile quando essa prova a smarcarsi dal ruolo di moglie e madre: “Contro le donne si sperimenta un’ulteriore prassi di umiliazione: i loro visi e i loro corpi vengono giustapposti a quelli di modelle seducenti. La donna che viola lo spazio maschile della politica, insinuano queste coppie di immagini, è condannata a perdere la sua femminilità – oppure, altra interpretazione possibile – solo donne prive della grazia del proprio sesso, inacidite e inappagate, possono militare negli schieramenti politici che mirano a decostruire l’assetto attuale della società”.

E se forse, seppur remota, v’è una consonanza con certi atteggiamenti della sinistra nell’ostilità, a esempio, all’estensione pacchiana del consumismo per tutti, la differenza più grande si misura – e qui sta probabilmente il merito maggiore di queste pagine – nell’aver dimostrato chiaramente come fin dal secondo dopoguerra la stampa di destra non si sia limitata a colpire con correttezza il nemico politico, ma abbia perseguito invece un becero intento antidemocratico e retrogrado che passa soprattutto attraverso la diminuzione della figura femminile quando essa prova a smarcarsi dal ruolo di moglie e madre: “Contro le donne si sperimenta un’ulteriore prassi di umiliazione: i loro visi e i loro corpi vengono giustapposti a quelli di modelle seducenti. La donna che viola lo spazio maschile della politica, insinuano queste coppie di immagini, è condannata a perdere la sua femminilità – oppure, altra interpretazione possibile – solo donne prive della grazia del proprio sesso, inacidite e inappagate, possono militare negli schieramenti politici che mirano a decostruire l’assetto attuale della società”.

In complesso un racconto che, come scrivono i curatori nell’introduzione, “si è depositato soprattutto nel giornalismo di costume” il quale, da cenerentola si fa principessa e diventa strumento fondamentale per “cogliere profili della realtà che sfuggivano non solo alla lente del giornalismo più paludato ma anche a quella dei sociologi e degli antropologi”; ne viene fuori che l’Italia ha avuto sì la sua modernità, ma una modernità sui generis, fatta di slanci verso il nuovo provenienti dall’estero ma anche di gravosi legami con la tradizione e con un certo miope provincialismo, e che infine – può piacere o meno – è stata la rivoluzione dei costumi vissuta dai nostri genitori, dai nonni e, per qualcuno, dai bisnonni.

Giacomo Verri, scrittore e insegnante

Pubblicato venerdì 20 Settembre 2024

Stampato il 04/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/come-eravamo-e-forse-lo-siamo-ancora/