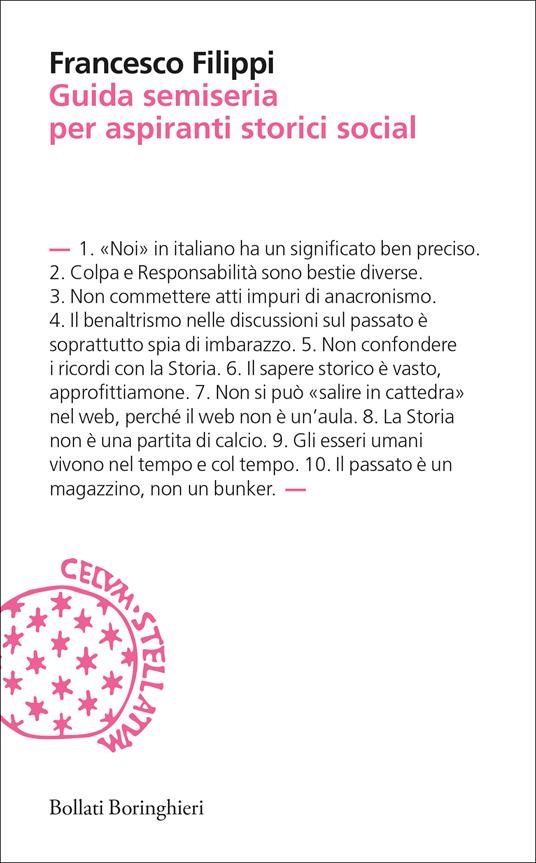

Francesco Filippi, nella sua Guida semiseria per aspiranti storici social, non è per niente snob e non si fa nessun problema a prendere sul serio, sebbene sempre con una buona dose di ironia, questi nuovi media e il modo in cui più o meno consapevolmente ci spingono a comunicare. Da quello per i più avanti negli anni, Facebook, a quelli più giovani che privilegiano foto e reels come Instagram e TikTok.

Francesco Filippi, nella sua Guida semiseria per aspiranti storici social, non è per niente snob e non si fa nessun problema a prendere sul serio, sebbene sempre con una buona dose di ironia, questi nuovi media e il modo in cui più o meno consapevolmente ci spingono a comunicare. Da quello per i più avanti negli anni, Facebook, a quelli più giovani che privilegiano foto e reels come Instagram e TikTok.

Filippi è uno storico della mentalità e pertanto non può non interessarsi di come anche la mentalità stessa, in un preciso tempo e spazio – che nell’era della globalizzazione e del digitale sono spesso i medesimi per milioni e milioni di persone – possa essere condizionata dai mezzi per comunicare, esprimere e recepire il pensiero, mezzi che appunto finiscono per plasmare i modi stessi della comunicazione.

Filippi è uno storico della mentalità e pertanto non può non interessarsi di come anche la mentalità stessa, in un preciso tempo e spazio – che nell’era della globalizzazione e del digitale sono spesso i medesimi per milioni e milioni di persone – possa essere condizionata dai mezzi per comunicare, esprimere e recepire il pensiero, mezzi che appunto finiscono per plasmare i modi stessi della comunicazione.

In questa agile e divertente guida che indaga la storia nei social, l’autore ci aiuta a riconoscere ed evitare i più comuni errori ed equivoci comunicativi in cui ci si può imbattere. Non riconoscerli, infatti, comporta il grosso rischio che i nuovi media influenzino – e talvolta ad arte – non solo il nostro modo di pensare e comunicare, cosa non sempre negativa di per sé, ma stravolgano i fatti stessi, piegandoli e accomodandoli per avvalorare o confutare questa o quella tesi, per decretare un vincitore o affondare un perdente nel ring della discussione digitale. La storia invece non ha tesi da dimostrare né premi o punizioni da assegnare, ma chiede “capacità, attenzione e cura”. Qualità che, anche grazie alle indicazioni preziose di questa guida, si possono mettere in pratica persino nei social.

Filippi, perché è importante occuparsi sul serio di ciò che avviene nei social, in questo caso a livello di comunicazione e dibattito storici?

Innanzitutto va sottolineato qualcosa che forse non abbiamo ben colto, ossia che abbiamo una visione sbagliata di quello che chiamiamo “virtuale”. Il mondo cosiddetto virtuale, dai social a internet, tutta la “vita da cellulare” che facciamo è virtuale solo perché non produce fisicamente luoghi e mattoni, però è una parte consistente della nostra esistenza se ci passiamo – in quel luogo virtuale – in media più di due ore al giorno. Questa virtualità di fatto non esiste, infatti gli studiosi anglosassoni hanno coniato il termine onlife: la vita che passiamo online è paragonabile, anche a livello di interazioni sociali, con quella di tutti i giorni, anzi – complice la pandemia – per certi versi l’ha soppiantata. Detto questo, tutto ciò che ha a che fare con la virtualità non va sottovalutato, perché è un modo diverso che abbiamo di affrontare il mondo e la conoscenza, di guardare e vivere il mondo intorno a noi. Da storico della mentalità non posso non notare come sia letteralmente cambiato il modo di porsi verso il passato a causa, o grazie, ai nuovi sistemi di interazione sociale. I social in particolare contengono molta storia e questa storia modifica il modo in cui le persone percepiscono il loro passato. Ecco perché uno studio, sebbene semiserio, mi è sembrato però necessario per comprendere che siamo di fronte non solo a un nuovo continente, ma proprio a un nuovo pianeta, con diverse regole fisiche, con atteggiamenti e persino classi sociali diversi da quelli che conoscevamo fino a ieri. È un nuovo linguaggio da imparare, non da temere.

Che cosa offre di unico il punto di osservazione dei social?

Che cosa offre di unico il punto di osservazione dei social?

È un punto di vista innovativo che può aiutare a comprendere cosa fino ad ora è stato dato per scontato negli studi storici e nella costruzione della memoria pubblica. Un esempio: in un luogo come i social, permeato di presentismo, di “qui e ora” (basta scrollare e ogni cinque minuti si trova qualcosa di nuovo che ci distrae), come consideriamo il tempo che scorre e che cosa diventa per noi il passato? Se non comprendiamo questo cambiamento di rapporti, rischiamo di perderci prima di tutto il passato e, di conseguenza, l’opportunità di costruirci un futuro, perché senza tempo non possiamo muoverci. Insomma, non dobbiamo affrontare i social né come qualcosa di irreale, perché hanno un forte impatto sulle nostre vite (basti pensare a chi è vittima di shit storm), né credere che nei social siamo solo “turisti”, perché vi passiamo molto tempo al giorno, tutti i giorni, ed è necessario imparare ad abitare al meglio questo luogo.

Sostieni che il “passato” gode nei social di un immenso spazio di attenzione: su cosa ti sei basato? Hai qualche dato?

Sostieni che il “passato” gode nei social di un immenso spazio di attenzione: su cosa ti sei basato? Hai qualche dato?

In generale, a livello italiano ma più in genere occidentale, si deve osservare che nelle prime dieci posizioni delle classifiche di saggistica ci sono molti libri di argomento storico. È, per così dire, una “scienza di lettura”. Lo stesso accade su altri media, le tv italiane sono emblematiche di questo. Interi canali sono dedicati alla storia: pioniere fu History Channel, poi è arrivato il canale Rai Storia, ma esiste una programmazione fissa di carattere storico sia nelle tv pubbliche che in quelle private. Per quanto riguarda i social, mi sono fatto un piccolo giro all’interno della loro galassia usando gli hashtag, ossia richiami intenzionali e diretti a determinati contenuti. Così sono emersi milioni di pagine che si occupano di particolari aspetti del passato o del passato: storia contemporanea, medievale, antica… E questo è vero non solo per un social più “vecchio” come Facebook, in cui si può esprimere in modo logorroico il proprio pensiero, ma anche per Instagram, un social più “giovanile” di altri, dove ci sono molte pagine che parlano del passato attraverso le immagini. Al di là dell’intrattenimento spicciolo, statisticamente oggi il passato ha e mantiene una forte capacità di attrazione, in tutti i modi e i canali in cui la gente comunica.

In premessa scrivi che i modi e i tempi prescritti dalla comunicazione social sono inadeguati per parlare come si deve di storia: riversare “un contenuto complesso in uno strumento concepito per accogliere l’opinione istantanea, l’emozione del momento e […] la chiacchiera” finisce per deturparlo. Ma esiste un modo per evitare questo? C’è, o meglio c’è già, un compromesso accettabile per abbinare il contenuto storico alla forma social?

Un compromesso si sta cercando in una maniera “matta e disperatissima”, perché al di là del grido di aiuto che vuole essere questo mio pamphlet, più di qualcuno si sta accorgendo – anche a livello di public history – della necessità di occupare questi spazi in modo consono e, banalmente, legato alla metodologia della ricerca storica. Ci sono dei primi timidi tentativi, ma siamo solo all’inizio. Quello che si vede funzionare nei social, al momento, è perlopiù la riproposizione di metodi nati prima dei social. Un esempio su tutti è quello di Alessandro Barbero che ha paradossalmente un grande successo, visto che lui non è una persona “social”, ma sono altri utenti che vi portano i suoi contenuti. Tuttavia quello che fa Barbero è una comunicazione “vecchio stampo”, frontale: sono bellissime lezioni fruibili anche sui social. Credo tuttavia che ci sia la necessità, oltre all’utilissimo modello di Barbero – perché, bisogna dirlo, Barbero ha salvato l’immagine degli storici, anche di quelli che ne parlano male, mantenendo aperto un ponte tra l’accademia e la società civile, che ha bisogno di storia anche se non lo sa –, di qualcos’altro, di nuovi modi per esprimersi. Di sicuro i social hanno un problema: non hanno la capacità di accogliere alcune di quelle che ancora vengono considerate fondamentali caratteristiche del metodo storico. Quando parlo di incapacità di sviluppare determinati temi, mi riferisco a un’incapacità “logistica”: la gente non legge 15mila battute sullo schermo di un telefonino, perché si stufa prima. Siamo in attesa di trovare chiavi nuove e si sta anche molto pasticciando, proprio perché – dal mio punto di vista – siamo agli albori di un nuovo modo di intendere la conoscenza attraverso questi mezzi nuovi che sono nella vita di tutti noi da meno di vent’anni, per alcuni addirittura da meno di quindici: pochissimo tempo per poter descrivere e analizzare una nuova abitudine social.

Quali possono essere invece i vantaggi dei social rispetto alla storia?

Direi che i social vanno forte su un tipo di esperienza di carattere emotivo, relativa al passato. Un esempio facile e noto viene dal mondo del cinema: La vita è bella di Roberto Benigni evidentemente non è un film che io userei, dal punto di vista storico, per raccontare a ragazzi dei miei corsi la Shoah, visto che ci sono errori e forzature (del resto la polemica su questo film da parte degli storici è vecchia quanto il film stesso!). Però La vita è bella è utile da un punto vista emotivo, e quindi di costruzione diretta della mentalità delle persone, non tanto per comprendere quanto per empatizzare con un fatto storico che altrimenti rischia di restare lontano. È un tassello importante per costruire memoria pubblica della Shoah, necessaria a sua volta a costruire memoria storica della Shoah. Alcune persone oggi stanno svolgendo bene un lavoro di avvicinamento tra l’argomento storico e il nuovo mezzo, sebbene personalmente non abbia visto ancora niente che possa sostituire un buon saggio storico di carta, ma – come dicevo – non è questione di impossibilità, ma di tempi ancora troppo brevi per comprendere e utilizzare le linee guida valide sui social. Se ci pensiamo, del resto, anche i libri stampati ci hanno messo tre secoli per affermarsi e diventare un oggetto conosciuto e conoscibile dal grande pubblico. Non ci metteremo magari trecento anni, ma dateci un po’ di tempo, a noi storici dei social!

In che modo credi che impatteranno i social e il loro modo di comunicare sulla nostra mentalità oltre che sullo studio della storia?

In che modo credi che impatteranno i social e il loro modo di comunicare sulla nostra mentalità oltre che sullo studio della storia?

Questo è il grande tema del futuro. Ritengo che stiano già impattando, siamo di fronte a un cambiamento epocale e per capirlo faccio di nuovo un paragone con un fatto che forse non tutti consideriamo a sufficienza tra quelli che hanno mutato il nostro modo di conoscere il mondo: siamo nel secolo 500, si sta sviluppando la stampa a caratteri mobili e la Controriforma decide di puntare su quella che, con espressione latina, viene definita la “propaganda”, ossia le cose che devono essere raccontate. Questo dà un enorme impulso, insieme alla Riforma protestante, allo sviluppo di libri sempre più piccoli, sempre più veloci e adatti alla fruizione individuale.

E che succede?

La lettura cambia: prima del 500 era una pratica portata avanti da “tecnici” ed effettuata ad alta voce (ricordiamo tutti la scena de Il nome della rosa in cui il cantore prende posto e, mentre gli altri mangiano, legge per tutti a voce alta), era insomma un esercizio di conoscenza pubblico. Con l’avvento di questi libri miniaturizzati, “tascabili”, la gente comincia a fare qualcosa di incredibile, cioè comincia a leggere a mente, da sola e comincia ad affrontare in maniera individuale la conoscenza delle cose attraverso la lettura solitaria (e qui a tutti tornano in mente i quadri dei fiamminghi che ritraggono donne o vecchi intenti a leggere al lumicino dei piccoli breviari). Ecco, il cervello umano è cambiato da allora, perché leggere a mente è un’operazione complessa che ha portato gli uomini a cambiare il loro modo di affrontare le cose che leggevano: non si trattava più di ascoltare qualcuno e seguire una storia, ma entrare nella storia e impararvi qualcosa da soli con tutti i rischi del caso, perché quello che capisci tu lo sai solo tu. Questa operazione per noi oggi è ovvia, solo i bambini all’inizio leggono ad alta voce e li si invita a farlo silenziosamente. Ebbene, quel cambiamento epocale nel modo di conoscere le cose è per me oggi paragonabile a quello apportato dai social. I social creano attorno a noi una bolla di chiusura talmente forte, quasi l’abitacolo di una navicella spaziale, in cui noi soli siamo i giudici di tutto – e questo si nota drammaticamente proprio nei social: tutti hanno subito un’opinione su qualsiasi tema – e ci costringono in maniera brutale a leggere il mondo attraverso uno schema che è solo nostro, rendendoci così molto più soli. Questo non è un giudizio né positivo né negativo, è un dato di fatto. Bisogna prendere atto che siamo più soli e il nostro modo di affrontare il futuro cambierà.

La lettura cambia: prima del 500 era una pratica portata avanti da “tecnici” ed effettuata ad alta voce (ricordiamo tutti la scena de Il nome della rosa in cui il cantore prende posto e, mentre gli altri mangiano, legge per tutti a voce alta), era insomma un esercizio di conoscenza pubblico. Con l’avvento di questi libri miniaturizzati, “tascabili”, la gente comincia a fare qualcosa di incredibile, cioè comincia a leggere a mente, da sola e comincia ad affrontare in maniera individuale la conoscenza delle cose attraverso la lettura solitaria (e qui a tutti tornano in mente i quadri dei fiamminghi che ritraggono donne o vecchi intenti a leggere al lumicino dei piccoli breviari). Ecco, il cervello umano è cambiato da allora, perché leggere a mente è un’operazione complessa che ha portato gli uomini a cambiare il loro modo di affrontare le cose che leggevano: non si trattava più di ascoltare qualcuno e seguire una storia, ma entrare nella storia e impararvi qualcosa da soli con tutti i rischi del caso, perché quello che capisci tu lo sai solo tu. Questa operazione per noi oggi è ovvia, solo i bambini all’inizio leggono ad alta voce e li si invita a farlo silenziosamente. Ebbene, quel cambiamento epocale nel modo di conoscere le cose è per me oggi paragonabile a quello apportato dai social. I social creano attorno a noi una bolla di chiusura talmente forte, quasi l’abitacolo di una navicella spaziale, in cui noi soli siamo i giudici di tutto – e questo si nota drammaticamente proprio nei social: tutti hanno subito un’opinione su qualsiasi tema – e ci costringono in maniera brutale a leggere il mondo attraverso uno schema che è solo nostro, rendendoci così molto più soli. Questo non è un giudizio né positivo né negativo, è un dato di fatto. Bisogna prendere atto che siamo più soli e il nostro modo di affrontare il futuro cambierà.

Cosa c’entra tutto questo con il sapere storico?

Cosa c’entra tutto questo con il sapere storico?

C’entra perché la storia può darci esempi di costruzione di apparati e strumenti collettivi di conoscenza, dobbiamo continuare a imparare dalla storia che l’uomo, come diceva Aristotele, è un animale sociale, sebbene oggi ci sembri di poter fare a meno degli altri e della loro conoscenza avendo un cellulare in tasca.

Questa solitudine stride col loro nome, “social”…

Questa solitudine stride col loro nome, “social”…

Se siamo con altri, quando abbiamo necessità di scrivere e chattare addirittura ci allontaniamo dal resto del gruppo sociale. Sono sì social, ma non costruiscono direttamente socialità come la conoscevamo; creano mondi, ma mondi che fatichiamo a sentire palpabili. Questo ci porta ad assurdità, purtroppo risapute, come la solitudine di credersi unici al mondo e sparare sentenze: bravi padri di famiglia o seri liberi professionisti scrivono sulla pagina di Repubblica oscenità alla volta di Liliana Segre, una sopravvissuta ai lager che lo testimonia per il bene di tutti noi. Se a queste persone poi si chiede perché lo hanno fatto, la risposta di solito è “Non me ne stavo rendendo conto”: ecco, questo “non mene stavo rendendo conto” è il grande problema che dovremo fronteggiare. Dobbiamo renderci invece conto che, come cerco di spiegare nel libro, i social non sono la nostra cameretta, siamo letteralmente nudi in piazza, ogni cosa che facciamo lì è virtualmente eterna (una cosa terrorizzante se la si mette bene a fuoco).

Per finire, alcuni esempi concreti di errori social: la velocità con cui si passa dalla discussione all’insulto e con cui si usa il “noi” per parlare di storia.

Questi due “errori” sono collegati. L’insulto parte molto velocemente perché sui social crediamo di essere liberi e di divertici contribuendo alla chiacchiera pubblica, ci illudiamo che quello che stiamo facendo sia solo un giochino con un nostro avatar, ma i social invece sono tecnicamente costruiti per essere delle fedeli rappresentazioni di noi, viventi nel mondo virtuale. Sui social noi siamo esattamente la rappresentazione di noi stessi, basti pensare alla cura che mettiamo per scegliere l’immagine del profilo. Questo significa che, se noi esistiamo attraverso le nostre opinioni sui social, quando queste vengono messe in discussione in modo maleducato e brusco, non è la nostra idea a essere messa in discussione, bensì la nostra immagine di noi che esprimiamo idee . Questo passaggio fa sì che, se perdiamo una discussione online, è come se venissimo sconfitti fisicamente, come se venissimo fisicamente atterrati e la rabbia che ci coglie quando non riusciamo ad avere ragione o veniamo insultati è la stessa ci prenderebbe se fossimo attaccati da un branco di lupi. Sappiamo benissimo che essere distrutti a livello social significa, in qualche modo, venire feriti mortalmente all’interno di un mondo che funziona così.

Come si lega questo all’uso del “noi”?

Ci si lega perché i social sono enormi fucine di identità. Sui social siamo quello che diciamo, ma non basta: abbiamo bisogno di autorità, di essere qualcuno, di essere forti e il meccanismo con cui cerchiamo di ottenere questa forza passa dall’aggrapparsi a un gruppo sociale, etnico o culturale riconosciuto. È lo stesso meccanismo sotteso alla costruzione degli Stati nazionali. Eppure il concetto di nazione non è più in grado di raccontarci, non è più descrittivo in un mondo globale, ma sicuramente è una bella “coperta di Linus”. Quando il vice-ministro Cirielli dice “Noi italiani abbiamo fatto…”, viene da chiedergli “ma noi chi? A chi ti riferisci? E quando ti riferisci a questo tipo di eredità, perché non sei in grado di raccoglierla tutta?”. Perché quando si dice, per esempio, “Noi abbiamo gli abbiamo fatto anche le strade” (riferendoci all’Etiopia) non si dice anche, parafrasando il lupo di Cappuccetto Rosso, il perché, ossia “per occuparvi meglio”?

Occorrerebbe sapersi assumere delle responsabilità…

Confondere colpa e responsabilità deriva direttamente da questo modo sbagliato di intendersi sui social, di caricarsi di azioni non commesse, sia in positivo che in negativo. Il caso classico, che faccio anche nel libro, è quello dei tedeschi: la colpa della Shoah è di chi ha commesso quei crimini o al limite di chi non li ha impediti, perciò parlare di colpa in relazione ai tedeschi di oggi non ha senso, poiché le colpe sono personali, mentre le responsabilità possono essere collettive e trascendere il fatto specifico. Essere eredi della tradizione tedesca oggi, e questo in Germania è ormai accettato, non significa essere eredi solo di Goethe o della mitica Germania del calcio anni 70, ma significa anche avere la responsabilità di un passato in cui quella identità nazionale ha prodotto – in un Paese tra i più sviluppati a inizio 900 – i campi di concentramento. Insomma, se la colpa è dei singoli la responsabilità è di chiunque conosca. Non possiamo, di una determinata storia o tradizione nazionale, scegliere di prenderci solo i meriti, tocca anche assumercene le responsabilità, altrimenti creiamo dei collage storici che raccontano ognuno il passato preferito, imbrogliando e omettendo. Ma, secondo me, è più patriottico saper mettere in discussione la propria patria, piuttosto che farne un monumento immutabile e gloriarla senza senso critico. I monumenti non sono fatti per essere vissuti e abitati, un Paese sì.

Pubblicato venerdì 4 Agosto 2023

Stampato il 06/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/francesco-filippi-i-social-rivoluzionari-come-i-libri-nellera-gutenberg-e-centrali-nella-costruzione-della-memoria-pubblica/