Fame, mercato nero, malattie, disoccupazione, criminalità, delinquenza minorile, prostituzione, città ridotte a cumuli di macerie dai bombardamenti, caro vita aggravato dalla robusta emissione delle Am-lire. E il lascito tedesco: 2.623 vittime, di cui l’86% civili – tutti dovuti alla Wehrmacht, la forza armata regolare germanica, perché nelle regioni meridionali (tranne l’Abruzzo) non sono presenti reparti SS, cui si aggiunge l’altrettanto sanguinosa esperienza della popolazione del Lazio, con 1.060 morti. In una sola parola: disperazione.

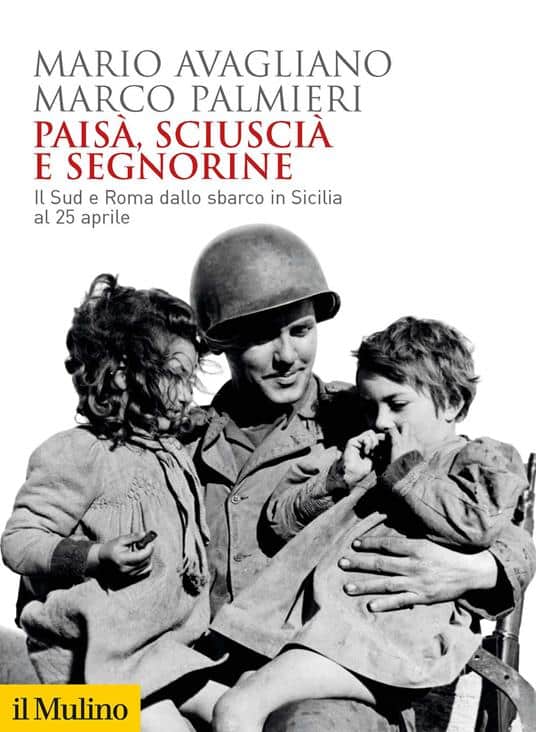

È il 1943, il Mezzogiorno fa i conti con le drammatiche conseguenze del regime e della guerra, godendo allo stesso tempo dei primi sprazzi di libertà e di democrazia, mentre al Nord si combatte e si consuma il lungo periodo dell’occupazione nazista e della Repubblica sociale italiana. Un periodo che è stato definito “l’altro dopoguerra”, quello che ha preceduto la Liberazione del 1945 e che gli storici e giornalisti Mario Avagliano e Marco Palmieri ci aiutano a comprendere con l’ampio saggio Paisà, Sciuscià e Segnorine. Il Sud e Roma dallo sbarco in Sicilia al 25 aprile (Il Mulino Edizioni) in poco più di 400 pagine supportate da una pluralità di fonti inedite: lettere, diari, corrispondenza censurata, relazioni delle autorità italiane e alleate, giornali, canzoni, film. “Cornuto, e come voleva vincere?”, riportatava Leonardo Sciascia nel racconto “La guerra spiegata al popolo” riferendosi all’appellativo con cui veniva chiamato Mussolini dalla gente comune e anche dai dirigenti fascisti siciliani dopo aver visto l’imponenza delle truppe Alleate impiegate nell’operazione Husky.

È il 1943, il Mezzogiorno fa i conti con le drammatiche conseguenze del regime e della guerra, godendo allo stesso tempo dei primi sprazzi di libertà e di democrazia, mentre al Nord si combatte e si consuma il lungo periodo dell’occupazione nazista e della Repubblica sociale italiana. Un periodo che è stato definito “l’altro dopoguerra”, quello che ha preceduto la Liberazione del 1945 e che gli storici e giornalisti Mario Avagliano e Marco Palmieri ci aiutano a comprendere con l’ampio saggio Paisà, Sciuscià e Segnorine. Il Sud e Roma dallo sbarco in Sicilia al 25 aprile (Il Mulino Edizioni) in poco più di 400 pagine supportate da una pluralità di fonti inedite: lettere, diari, corrispondenza censurata, relazioni delle autorità italiane e alleate, giornali, canzoni, film. “Cornuto, e come voleva vincere?”, riportatava Leonardo Sciascia nel racconto “La guerra spiegata al popolo” riferendosi all’appellativo con cui veniva chiamato Mussolini dalla gente comune e anche dai dirigenti fascisti siciliani dopo aver visto l’imponenza delle truppe Alleate impiegate nell’operazione Husky.

L’arrivo degli Alleati – sbarcati in Sicilia a luglio e a Salerno il 9 settembre – non è sempre liberatorio e pacifico, specie dove si abbatte la furia delle truppe che si abbandonano a stupri e violenze, che passano alla storia come “marocchinate” per il coinvolgimento dei reparti coloniali francesi nel Lazio. Le donne pagano infatti uno scotto altissimo. Molte sono sole, spesso con prole, mentre padri, mariti, fratelli e figli più grandi, chiamati alle armi, sono morti o dispersi al fronte, prigionieri o bloccati nell’Italia settentrionale sotto la Repubblica sociale.

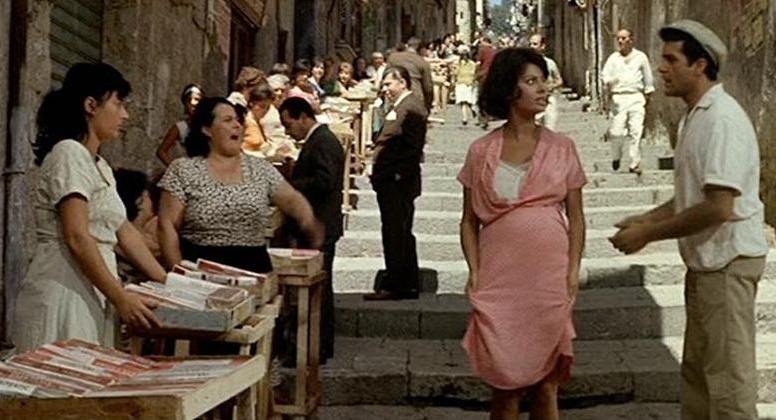

L’assenza degli uomini è decisamente gravosa, poiché oltre a lasciare le donne sole o più esposte al pericolo di subire violenze, spesso fa venire meno l’unica o la principale fonte di sostentamento dei nuclei familiari, gettandole in una miseria nera. Questo le spinge ad arrangiarsi con attività di ogni tipo, diventando, per esempio, contrabbandiere di sigarette, come Sophia Loren nel film di Vittorio De Sica Ieri, oggi e domani. Per molte di loro la fame non lascia alternativa alla prostituzione.

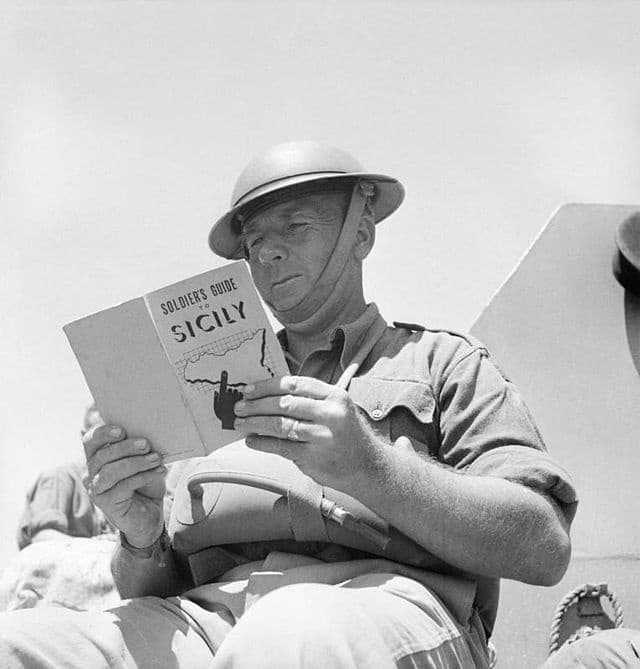

Gli autori del libro citano la Soldier’s Guide to Italy distribuita alle truppe alleate prima dello sbarco a Salerno dove si avverte che “ci sono molte donne facili nelle strade”: sono le segnorine, come vengono da loro definite. Legato a questo fenomeno, nasce addirittura la professione di “acchiappa americani”: giovani di ambo i sessi che procacciano militari nella città di Napoli, divenuta giocoforza uno degli epicentri in questo nuovo assetto per la sua posizione strategica e la presenza di ingenti truppe alleate. Nel capoluogo campano la popolazione è “una massa grigia e nera di visi che non sorridono”, scrivono i militari alleati in un rapporto destinato al presidente Roosevelt.

Gli autori del libro citano la Soldier’s Guide to Italy distribuita alle truppe alleate prima dello sbarco a Salerno dove si avverte che “ci sono molte donne facili nelle strade”: sono le segnorine, come vengono da loro definite. Legato a questo fenomeno, nasce addirittura la professione di “acchiappa americani”: giovani di ambo i sessi che procacciano militari nella città di Napoli, divenuta giocoforza uno degli epicentri in questo nuovo assetto per la sua posizione strategica e la presenza di ingenti truppe alleate. Nel capoluogo campano la popolazione è “una massa grigia e nera di visi che non sorridono”, scrivono i militari alleati in un rapporto destinato al presidente Roosevelt.

Dalle relazioni di sesso o d’amore a volte nascono bambini “meticci”, i cosiddetti brown babies, stigmatizzati più di altri dal razzismo di cui la società è intrisa e difficilmente accettati, divenuti il tema della celebre Tammurriata nera del 1944. Uno dei più noti testimoni di queste vicissitudini è il sassofonista James Senese, figlio di una donna napoletana e di un soldato afroamericano. “Si’ nnire, sei nero, questo era – racconta in un’intervista riportata nel saggio –. Mia madre scriveva lettere che tornavano indietro (…). Mio padre era un uomo sposato, aveva scelto la sua vita”.

Come condotti su un aereo che ci consente di avere un vasto panorama di quel tempo, Avagliano e Palmieri ci illustrano le tensioni sociali legate all’emergenza viveri che si intrecciano al fascino del modello americano di cui si fanno portatori i militari, distribuendo benessere a base di cioccolato e caramelle. Emerge un Mezzogiorno in subbuglio, frustrato per un regime di occupazione e di governo del Regno del Sud non in grado di soddisfare le più elementari condizioni di sopravvivenza della popolazione né di condizionare il potere del latifondo. Ne saranno conseguenza rivolte contadine, effimere repubbliche e occupazione delle terre. Tra le molte raccontate, colpisce la manifestazione di Ozieri, in Sardegna, dove il 13 gennaio 1944 il giovane studente Enrico Berlinguer viene arrestato e tre mesi dopo liberato.

Come condotti su un aereo che ci consente di avere un vasto panorama di quel tempo, Avagliano e Palmieri ci illustrano le tensioni sociali legate all’emergenza viveri che si intrecciano al fascino del modello americano di cui si fanno portatori i militari, distribuendo benessere a base di cioccolato e caramelle. Emerge un Mezzogiorno in subbuglio, frustrato per un regime di occupazione e di governo del Regno del Sud non in grado di soddisfare le più elementari condizioni di sopravvivenza della popolazione né di condizionare il potere del latifondo. Ne saranno conseguenza rivolte contadine, effimere repubbliche e occupazione delle terre. Tra le molte raccontate, colpisce la manifestazione di Ozieri, in Sardegna, dove il 13 gennaio 1944 il giovane studente Enrico Berlinguer viene arrestato e tre mesi dopo liberato.

E ancora, il ruolo della mafia e della camorra nella ricostruzione, nella gestione dell’ordine pubblico e nel ricambio delle amministrazioni. Una malavita che trova un’ulteriore occasione per incunearsi e consolidare la presenza nella sfera pubblica, nonostante la tanto propagandata azione del regime fascista di averle colpite. Si trattava, infatti, solo dei livelli più bassi della criminalità. Nell’interessante saggio viene inoltre affrontato il tema della ricostruzione di organizzazioni fasciste che ebbero un ruolo attivo nel sobillare alcuni movimenti di protesta. È in questo contesto che nasce il famoso ritornello “si stava meglio quando si stava peggio”.

Avagliano e Palmieri dimostrano altresì che in questi due anni il Sud inizia un percorso di discontinuità rispetto al passato, manifestando un primo “abbozzo di Resistenza”, sia attraverso i numerosi casi di militari che in molti centri – Napoli, Bari, Matera e tanti altri – all’indomani dell’armistizio rifiutano di consegnare le armi ai tedeschi e ingaggiano combattimenti contro le truppe della Wehrmacht, sia attraverso i numerosi episodi di resistenza spontanea e popolare. Si costituiscono anche diverse bande partigiane, soprattutto in Campania e in Abruzzo, come affrontato anche nel pionieristico convegno promosso dall’Anpi nazionale nel 2015 sul contributo del Meridione alla lotta contro l’occupante nazifascista, avviando un progetto il cui esito, nell’anno successivo, è stato il volume “La partecipazione del Mezzogiorno alla Liberazione d’Italia”.

In questo periodo vengono ripristinate anche le radio libere, soffocate dal fascismo, da cui sono diffuse soprattutto notizie di carattere militare e musica americana per le truppe alleate o spettacoli teatrali e concerti di musica classica. Dai microfoni di Radio Bari parla il giovane Aldo Moro, aggregato all’ufficio stampa del governo del Regno del Sud, pronunciando, all’indomani dell’8 settembre, un appassionato discorso per incitare alla lotta i giovani universitari, affermando che “voi siete, di questo tempo di riscossa, non solo gli artefici insostituibili, ma gli anticipatori”.

Sempre a Bari, si tiene il primo congresso dei Comitati di Liberazione Nazionale, aprendo sezioni nel territorio e tenendo affollati comizi nelle piazze, a testimonianza di una società civile vitale e dalla volontà di riaggregarsi attorno a strutture alternative al vecchio regime fascista.

«A più di 70 anni di distanza, mi colpisce una promessa non mantenuta –ha detto il presidente nazionale Anpi Gianfranco Pagliarulo nel corso di una delle presentazioni del saggio –. Nel volume si riferisce che alla Conferenza di Mosca dell’ottobre 1943 viene approvata una dichiarazione alleata in cui si prevede per il nostro Paese, tra l’altro, la defascistizzazione dello Stato. Già da queste pagine si intende come questa defascistizzazione in realtà non avvenne o non avvenne pienamente – ha aggiunto Pagliarulo –. Gli anni e i decenni successivi confermano questo limite insuperato nella costruzione della repubblica democratica e ci pongono a maggior ragione oggi, qui e ora, la stessa urgenza e per alcuni aspetti la stessa emergenza. Non soltanto per i gruppi neofascisti e per la straordinaria gravità delle loro gesta, mi riferisco anche alla pullulante presenza in tante istituzioni, a cominciare dai Comuni, di eletti nelle liste sovraniste, di esplicita cultura fascista. Questo è l’allarme, perché, per dirla con Primo Levi, “ogni tempo ha il suo fascismo”. E oggi viviamo in un tempo gravido di rischi per la democrazia».

Mariangela Di Marco

Pubblicato venerdì 22 Luglio 2022

Stampato il 02/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/cornuto-e-come-voleva-vincere-il-mezzogiorno-e-laltro-dopoguerra/