Se di foibe si scrivesse tanto quanto se ne parla a sproposito avremmo pareti di biblioteche interamente dedicate alle vicende tragiche che hanno interessato il confine orientale negli anni dal 1943 al 1945. Invece la ricerca storica, per quanto importante e corposa, non riesce a stare al passo con l’uso politico della memoria. Ecco perché non può che far piacere il nuovo libro di Claudio Vercelli, Capire le foibe (Capricorno edizioni). E già, perché di propaganda spicciola intorno all’esodo delle genti giuliano dalmate e alle foibe, in questi ultimi venti anni siamo stati sommersi. Basti ricordare che nel febbraio 2023 il senatore di Forza Italia ed ex missino Maurizio Gasparri, insieme a tutto il centrodestra, chiese che dal palco dell’Ariston fosse reso omaggio alle foibe in occasione del “Giorno del ricordo” che cadeva proprio il 10 febbraio. Come se una vicenda così complessa potesse essere ridotta a un intervento tra una canzonetta e l’altra al Festival di Sanremo!

Se di foibe si scrivesse tanto quanto se ne parla a sproposito avremmo pareti di biblioteche interamente dedicate alle vicende tragiche che hanno interessato il confine orientale negli anni dal 1943 al 1945. Invece la ricerca storica, per quanto importante e corposa, non riesce a stare al passo con l’uso politico della memoria. Ecco perché non può che far piacere il nuovo libro di Claudio Vercelli, Capire le foibe (Capricorno edizioni). E già, perché di propaganda spicciola intorno all’esodo delle genti giuliano dalmate e alle foibe, in questi ultimi venti anni siamo stati sommersi. Basti ricordare che nel febbraio 2023 il senatore di Forza Italia ed ex missino Maurizio Gasparri, insieme a tutto il centrodestra, chiese che dal palco dell’Ariston fosse reso omaggio alle foibe in occasione del “Giorno del ricordo” che cadeva proprio il 10 febbraio. Come se una vicenda così complessa potesse essere ridotta a un intervento tra una canzonetta e l’altra al Festival di Sanremo!

Il libro di Vercelli ha il gran merito di accompagnare il lettore – anche quello a digiuno di questa pagina di storia – alla scoperta delle cause o, se volete, delle “ragioni” che videro il fenomeno delle foibe. Non manca poi una lucida e puntuale analisi delle molte debolezze storiche e delle altrettante numerose malizie politiche che stanno alla base del Giorno del ricordo.

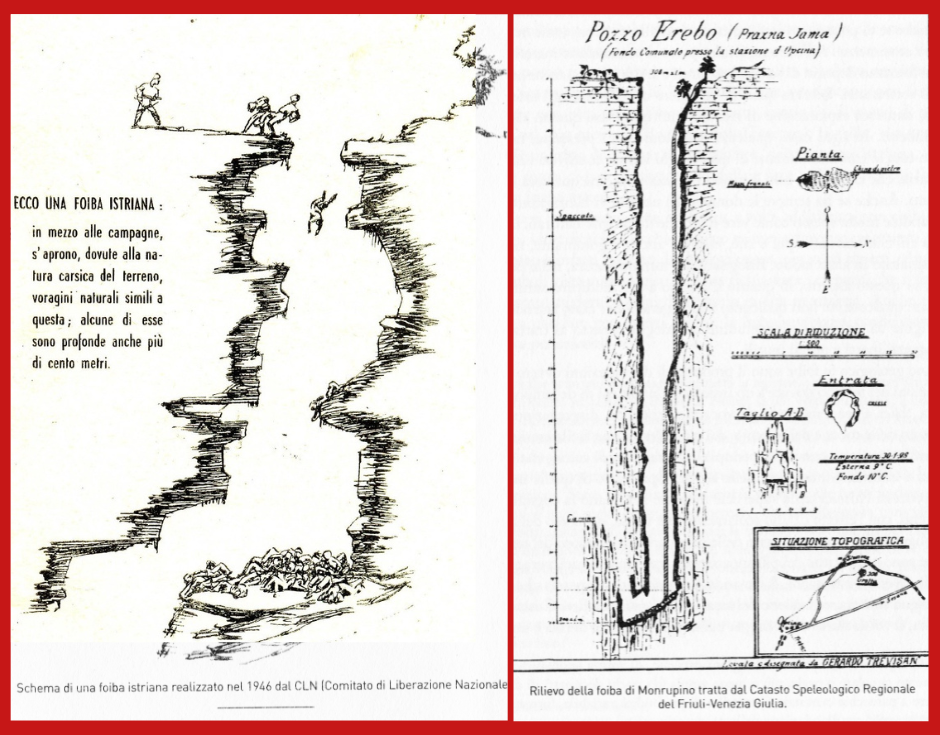

Vercelli parte dal senso stesso della parola foiba su cui, scrive, si “è fatto un gran parlare, ma senza sapere bene quale sia il vero oggetto storico sotteso al comune discorrere. In anni recenti una parola ha assunto un significato denso ed evocativo per un’intera società, quella italiana e, purtuttavia, non chiaro né condiviso. Intorno alla parola stessa, in apparenza oscura come i fatti che richiama, si è ingenerata una battaglia politica, che non e affatto conclusa”.

Foiba deriva dal latino fověa, fossa. Si tratta di caverne a grande sviluppo verticale, presenti in tutto il territorio che va dal Carso goriziano e triestino alla Carniola interna e all’Istria, con una disposizione a pozzo, alcune a imbuto rovesciato, altre a imbuto regolare. Sono quindi insenature naturali, inghiottitoi che precipitano per decine di metri, se non più, per arrivare ad alcune centinaia di metri di profondità. Sembra quasi, sottolinea Vercelli, “di compiere una discesa agli inferi, una sorta di dantesca esplorazione di recessi tanto misteriosi quanto silenziosi e incombenti”. Nel tempo il termine si amplia diventando, proprio per la sua natura misteriosa, onnicomprensivo e “rappresentativo della fine di tutte le migliaia di persone scomparse senza dare più notizia di se, uccise a seguito di distinte ondate di violenza scatenate da elementi del Movimento Popolare di Liberazione jugoslavo, indipendentemente dal luogo fisico preciso della loro morte. Molte persone insomma non furono infoibate, ma furono uccise in diversi modi: o nei luoghi di deportazione, per stenti o malattie, o perché vittime delle esecuzioni sommarie che investirono quell’area nel trapasso. Il risultato – la morte violenta – non cambia ma il rimando alle foibe innegabilmente fa assumere a quelle tragiche vicende, un “connotato simbolico che travalica i singoli fatti” e che marchia i responsabili di un comportamento barbarico e selvaggio.

Accanto e assieme al mito negativo e totalizzante delle foibe – due “verità” prese in prestito entrambe dalle cucine della Repubblica sociale italiana – nasce la patacca della “pulizia etnica”, termine falsante che si porta inevitabilmente appresso una narrazione capovolta della realtà per cui i buoni stanno da una parte, e sarebbero gli italiani (senza più distinguere tra fascisti e antifascisti finendo tutti, volenti o nolenti nel recinto di una presunta ereditarietà di sangue) dall’altra i cattivi partigiani di Tito.

Avere incasellato il fenomeno delle foibe nella cornice della pulizia etnica serviva (e serve ancora) a mondare le responsabilità del fascismo in quei territori: se gli italiani erano vittime, non avevano colpe davanti al tribunale della storia. Erano “italiani brava gente”, a prescindere.

Paradossalmente questa chiave di lettura, spiega Vercelli, negli anni Novanta ha finito per fare comodo a tutti: tanto agli eredi del fascismo, quanto agli esecutori testamentari del vecchio Pci. “In altre parole, l’esigenza comune, che faceva premio su tutto il resto, era quella di presentarsi come campioni di un’idea di nazione che andava sostituendosi ad aspetti significativi dei rispetti costrutti identitari formulati in origine. Per gli eredi del Movimento Sociale si trattava non solo di un’operazione consona con una parte della sua vicenda trascorsa (avendo sempre premuto il tasto dell’identità nazionalista), ma permetteva anche un progressivo sganciamento della propria immagine dall’ingombrante lascito nazista. Non di meno, identificandosi con le vittime delle foibe, potevano essi stessi concorrere attivamente allo status di rappresentanti di quegli oppressi dimenticati dalla storia, all’interno di una lunga stagione delle «memorie» (divise, pacificate, parificate e così via) che, sostituendosi al discorso storico, è divenuta parte di un più generale trend culturale tutt’oggi in auge. Per i successori del comunismo il peccato da emendare era quello di non avere costituito, agli occhi di molti, un autentico partito nazionale, essendo stati semmai il prodotto dell’«internazionalismo» di marca sovietica dal 1921 in poi”.

Paradossalmente questa chiave di lettura, spiega Vercelli, negli anni Novanta ha finito per fare comodo a tutti: tanto agli eredi del fascismo, quanto agli esecutori testamentari del vecchio Pci. “In altre parole, l’esigenza comune, che faceva premio su tutto il resto, era quella di presentarsi come campioni di un’idea di nazione che andava sostituendosi ad aspetti significativi dei rispetti costrutti identitari formulati in origine. Per gli eredi del Movimento Sociale si trattava non solo di un’operazione consona con una parte della sua vicenda trascorsa (avendo sempre premuto il tasto dell’identità nazionalista), ma permetteva anche un progressivo sganciamento della propria immagine dall’ingombrante lascito nazista. Non di meno, identificandosi con le vittime delle foibe, potevano essi stessi concorrere attivamente allo status di rappresentanti di quegli oppressi dimenticati dalla storia, all’interno di una lunga stagione delle «memorie» (divise, pacificate, parificate e così via) che, sostituendosi al discorso storico, è divenuta parte di un più generale trend culturale tutt’oggi in auge. Per i successori del comunismo il peccato da emendare era quello di non avere costituito, agli occhi di molti, un autentico partito nazionale, essendo stati semmai il prodotto dell’«internazionalismo» di marca sovietica dal 1921 in poi”.

Insomma, sia pure da opposte sponde, entrambi gli eredi delle due originarie formazioni “nutrivano una comune esigenza, quella di normalizzare (o di «sdoganare», come si disse) la propria immagine, offrendosi a una platea di potenziali elettori assai più ampia di quella su cui, all’inizio degli anni Novanta, potevano confidare”.

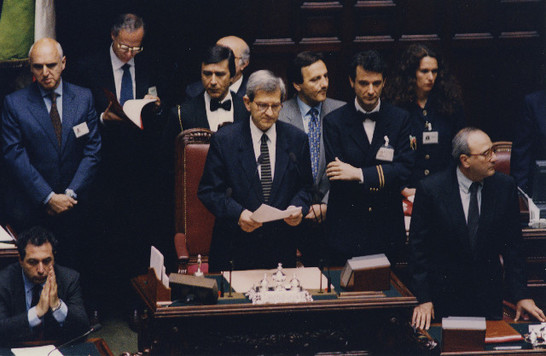

Il “Giorno del ricordo” – che per una eterogenesi dei fini assomiglia molto al giorno dell’oblio della verità storica – si sviluppa su questo terreno. E nasce nel 1996, quasi dieci anni prima della sua istituzione, da quel discorso di insediamento di Luciano Violante, nuovo presidente della Camera dei deputati sui famosi “ragazzi di Salò”. È un intervento il suo che dall’alto di quello scranno legittima di fatto l’uso politico della storia. Due anni dopo, nel 1998 arriverà l’incontro tra lo stesso Violante e Gianfranco Fini all’università di Trieste che darà di fatto il via alle varie proposte di legge per l’istituzione del Giorno del ricordo (anche se la prima proposta di legge a firma del parlamentare di An Menia è del 1996, destinata a lasciare il segno anche nelle proposte successive, come l’equiparazione infoibati-italiani).

Vercelli nota che “lo stesso presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in occasione del 10 febbraio 2007, pronunciò un discorso che sollevò i rilievi della Presidenza croata, e i distinguo della Repubblica slovena, nel quale si affermava che «vi fu dunque un moto di odio e di furia sanguinaria, e un disegno annessionistico slavo, che prevalse innanzi tutto nel Trattato di pace del 1947, e che assunse i sinistri contorni di una “pulizia etnica”». Quest’ultimo riferimento era pieno di implicazioni, sostituendosi alla valutazione, altrimenti assai diffusa tra gli storici, di una pulizia politica, ossia della volontà jugoslava di colpire gli italiani laddove essi erano parte di un’ossatura politica che andava frantumata, senza pero estendere all’italianità come tale l’intendimento di una sua totale distruzione, in base a una mera matrice razzista”.

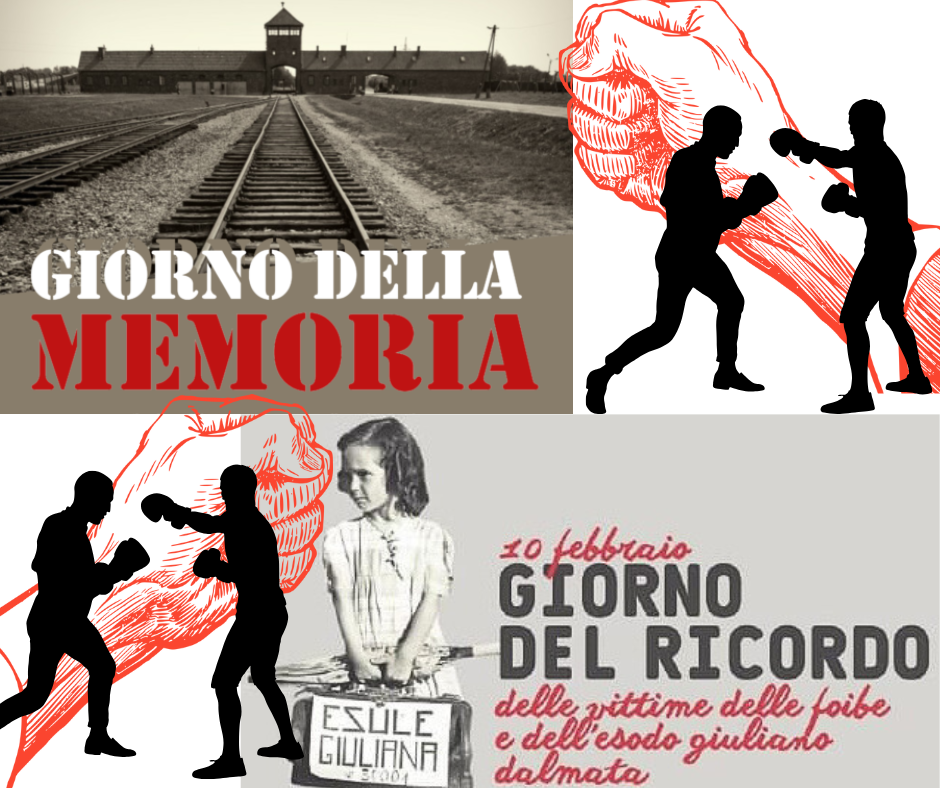

Non è nel merito che Vercelli contesta il Giorno del ricordo, bensì nel metodo. “Se da un lato esso rappresenta un tardivo tentativo di provvedere a un riscontro pubblico della vicenda e a un risarcimento simbolico di chi ne fu implicato come vittima, la tempistica si fa sospetta se si pensa che essa giunge a compimento dopo solo quattro anni dall’istituzione della “Giornata della Memoria” dedicata alle vittime dei regimi fascisti e nazista. Come una sorta di moto di compensazione che usa le redivive memorie di una porzione del nostro Paese, proiettato nel carnaio jugoslavo di allora, per rivendicarne non solo l’insindacabile legittimità, ma soprattutto per adottarle e fruirle con lo sgradevole e strumentale intendimento di contrapporle ad altre storie. Guardando strabicamente al presente, non al passato, e attenuando, ancora una volta, l’impatto delle responsabilità delle classi dirigenti italiane. Peraltro ci sarebbe di che obiettare a questo grande impegno, profuso negli ultimi anni, nel dare corso a giornate commemorative, volte a istituire una sorta di calendario laico del ricordo nel quale dovrebbero più o meno tutti, «pacificati» e non, riconoscersi concelebrando l’«italianità» dei torti subiti”.

Non è nel merito che Vercelli contesta il Giorno del ricordo, bensì nel metodo. “Se da un lato esso rappresenta un tardivo tentativo di provvedere a un riscontro pubblico della vicenda e a un risarcimento simbolico di chi ne fu implicato come vittima, la tempistica si fa sospetta se si pensa che essa giunge a compimento dopo solo quattro anni dall’istituzione della “Giornata della Memoria” dedicata alle vittime dei regimi fascisti e nazista. Come una sorta di moto di compensazione che usa le redivive memorie di una porzione del nostro Paese, proiettato nel carnaio jugoslavo di allora, per rivendicarne non solo l’insindacabile legittimità, ma soprattutto per adottarle e fruirle con lo sgradevole e strumentale intendimento di contrapporle ad altre storie. Guardando strabicamente al presente, non al passato, e attenuando, ancora una volta, l’impatto delle responsabilità delle classi dirigenti italiane. Peraltro ci sarebbe di che obiettare a questo grande impegno, profuso negli ultimi anni, nel dare corso a giornate commemorative, volte a istituire una sorta di calendario laico del ricordo nel quale dovrebbero più o meno tutti, «pacificati» e non, riconoscersi concelebrando l’«italianità» dei torti subiti”.

Non si può non vedere come questo approccio mistificatorio faccia perfettamente il paio con la scelta di Giorgia Meloni che nel 2023, commemorando le vittime delle Fosse Ardeatine, ha avuto la spudoratezza di sostenere che i 335 martiri “furono massacrati solo perché italiani». Non è un caso, sottolinea Vercelli, “che queste nuove ricorrenze si sovrappongano al 25 aprile, alla sua dichiarata connotazione politica, al suo aperto antifascismo, alla sua vocazione europea. Sia il 27 di gennaio sia il 10 di febbraio costituiscono allora, secondo una logica che tende a lottizzare il passato nel nome di una ritrovata unione di sentimenti, l’epitome di una visione della storia dove esiste la categoria, indistinta, della «vittima», ma nella quale i persecutori si pareggiano, rendendosi opachi, confusi. Alla resa dei conti eguali, non solo su un piano morale, ma anche politico”.

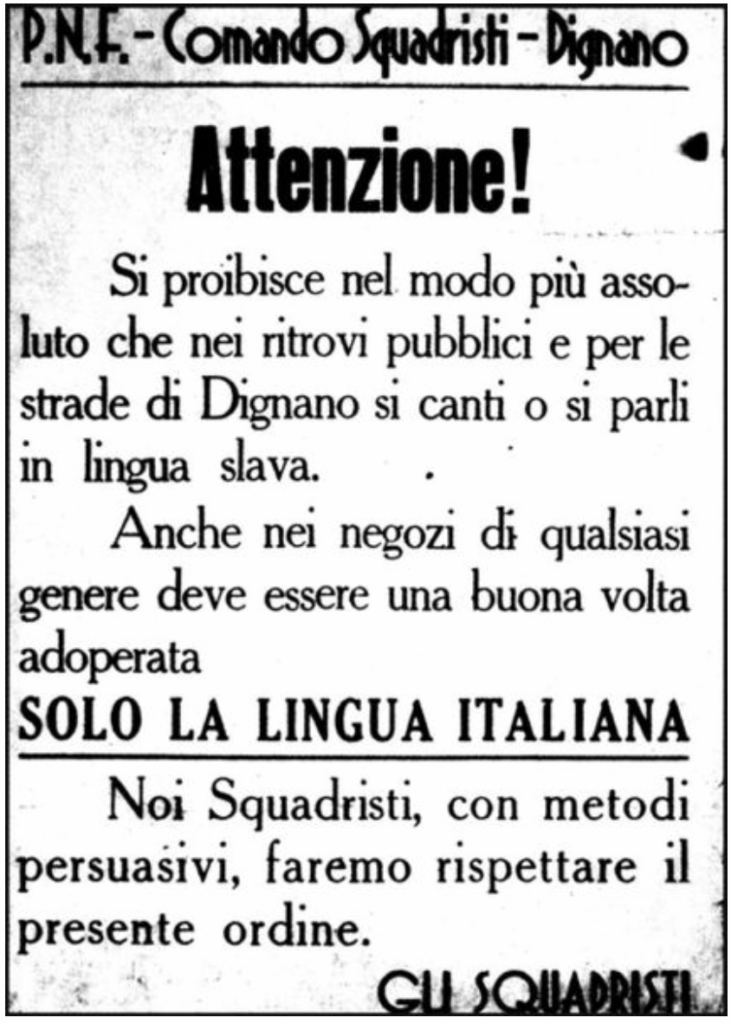

Il fenomeno storico dell’infoibamento è stato praticamente decontestualizzato, rimarca lo storico. “Nessuno sforzo di ricostruzione delle premesse di quella vicenda viene allora operato”. E tra le premesse c’è anche la violenza del fascismo in quei territori: “la delega all’uso della forza che è più volte offerta allo squadrismo da parte delle autorità pubbliche (…) la repressione delle differenze culturali, l’estirpazione dei tratti distintivi sul piano etnico e linguistico; la rottura del sistema di regole liberali per la gestione del conflitto sociale e il superamento di ogni residua idea di convivenza civile tra gruppi diversi di contro alla forzata denazionalizzazione, italianizzazione e omogeneizzazione dei gruppi di ceppo «straniero». Un tentativo di cancellazione della specificità etnico-culturale che ha sedimentato odi e rancore.

Il fenomeno storico dell’infoibamento è stato praticamente decontestualizzato, rimarca lo storico. “Nessuno sforzo di ricostruzione delle premesse di quella vicenda viene allora operato”. E tra le premesse c’è anche la violenza del fascismo in quei territori: “la delega all’uso della forza che è più volte offerta allo squadrismo da parte delle autorità pubbliche (…) la repressione delle differenze culturali, l’estirpazione dei tratti distintivi sul piano etnico e linguistico; la rottura del sistema di regole liberali per la gestione del conflitto sociale e il superamento di ogni residua idea di convivenza civile tra gruppi diversi di contro alla forzata denazionalizzazione, italianizzazione e omogeneizzazione dei gruppi di ceppo «straniero». Un tentativo di cancellazione della specificità etnico-culturale che ha sedimentato odi e rancore.

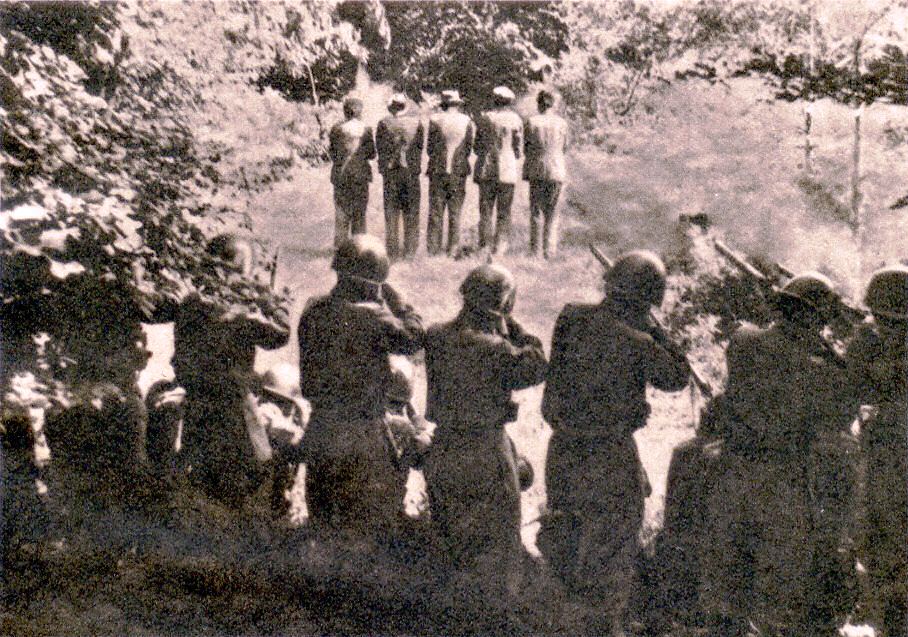

Certo è che in quanto efferatezze gli italiani nei Balcani non paiono secondi a nessuno, nemmeno ai nazisti. Basti ricordare ad esempio che nel marzo 1942 nella Slovenia occupata dai nazifascisti il generale Mario Roatta, comandante supremo della Seconda armata d’occupazione emanava la “circolare 3c” in cui si ordinava l’Internamento di intere famiglie nei campi di concentramento, l’uso di ostaggi, la distruzione di abitati e la confisca dei beni.

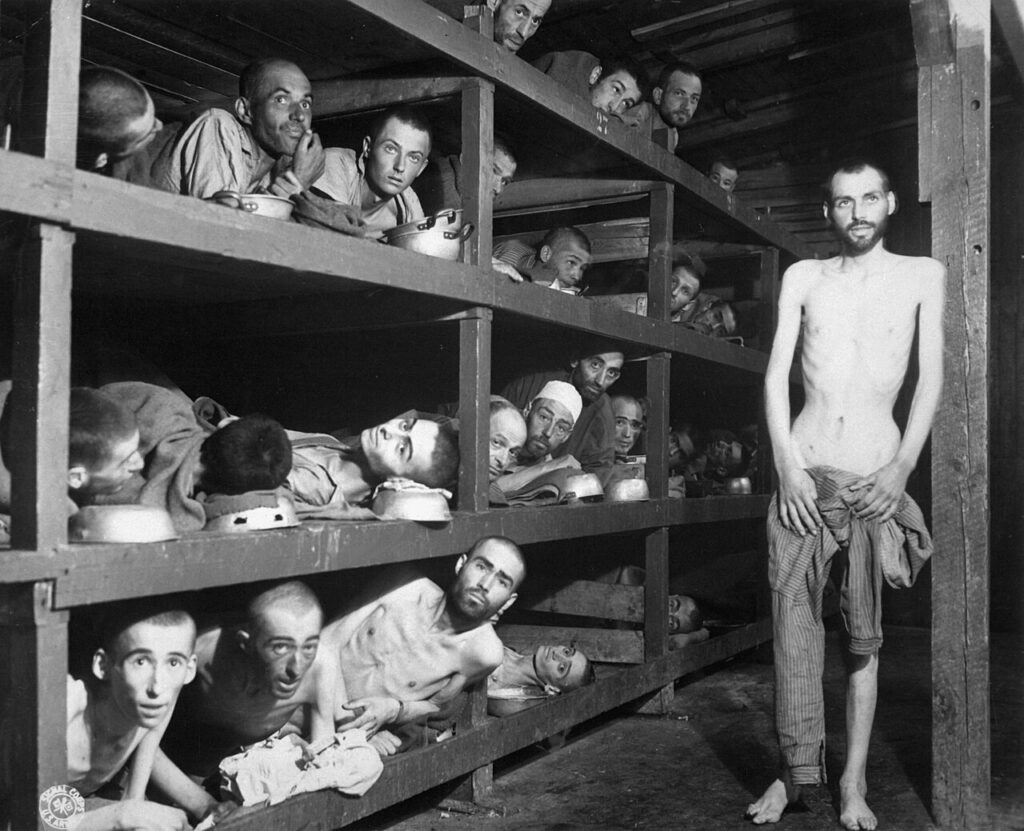

Per coprire le oggettive responsabilità del fascismo e insaporire il piatto maleodorante della “pulizia etnica” contro gli italiani si è arrivati a fare delle foibe una sorta di Shoah italiana. Se di pulizia etnica si volesse davvero parlare per quel che riguarda la vicenda balcanica bisognerebbe volgere altrove lo sguardo. Vercelli non ha dubbi: “Se nell’Alto Adriatico vi fu un genocidio, questo non riguardò né gli italiani né le comunità slave. Non almeno gli uni e le altre in quanto tali. Sottomissione, persecuzione, repressione, neutralizzazione e annientamento delle élite, sradicamento così come anche il susseguirsi di azioni criminali contro una «nazionalità», in genere con l’obiettivo di ridimensionarne la presenza politica, culturale e magari causarne l’esodo, sono delitti di guerra, violenze sistematiche e generalizzate, crimini ascrivibili allo scatenamento di guerre civili in base a un preciso piano, politicamente preordinato. Al pari di molto altro ancora”.

Prosegue lo storico: “Tuttavia, una tale prassi non può generalizzarsi in gratuite indistinzioni ed essere quindi interpretata come attività di genocidio. Poiché quest’ultima presuppone la distruzione totale (o anche parziale, ma all’interno di un progetto unitario che intende cancellarne del tutto l’esistenza dalla faccia della Terra, prima o poi) di un gruppo umano, in genere quasi sempre definito in chiave meramente etno-razzista. Se qualcosa di simile avvenne nell’Alto Adriatico, durante gli anni della guerra, riguardò soltanto gli ebrei, a prescindere dalla loro nazionalità d’origine”.

Prosegue lo storico: “Tuttavia, una tale prassi non può generalizzarsi in gratuite indistinzioni ed essere quindi interpretata come attività di genocidio. Poiché quest’ultima presuppone la distruzione totale (o anche parziale, ma all’interno di un progetto unitario che intende cancellarne del tutto l’esistenza dalla faccia della Terra, prima o poi) di un gruppo umano, in genere quasi sempre definito in chiave meramente etno-razzista. Se qualcosa di simile avvenne nell’Alto Adriatico, durante gli anni della guerra, riguardò soltanto gli ebrei, a prescindere dalla loro nazionalità d’origine”.

L’accostamento della tragedia delle foibe allo sterminio degli ebrei non fu certamente frutto di un’associazione diretta e immediata, avverte Vercelli. “Semmai, dentro il contenitore della «pacificazione» delle memorie, fortemente caldeggiato da due presidenti come Carlo Azeglio Ciampi e lo stesso Napolitano, ne era come una sorta di fattore derivato. Laddove la pacificazione, nel nome del ricordo delle vittime, rischiava però di diventare parificazione non solo delle tragedie, ma anche delle responsabilità storiche, rendendo sempre più indistinguibili le linee di divisione tra l’eredita fascista e la cultura politica antifascista”.

Non si tratta – l’autore ne è ben consapevole – di stabilire una gerarchia del dolore. Anche cercare di gonfiare i numeri, quando lo si vada facendo, non dà maggiore tangibilità (e credibilità) a quanto si intenda sostenere. “Non di meno, è inaccettabile parificare non il ricordo delle vittime, ma i diversi contesti storici in cui la degenerazione dei rapporti tra società portò alla guerra e all’eliminazione fisica di una parte della loro popolazione”. Intanto chiarezza sui numeri. Gli storici italiani che più hanno lavorato sulla vicenda stimano che gli italiani vittime delle foibe e delle repressioni jugoslave in generale siano comprese tra 4.000 e 5.000. Distinguendo tra due periodi ben precisi: subito dopo l’8 settembre 1943 (tra i 5 e i 600 morti) e poi nel 1945, dove i morti furono tra i 3.000 e i 4.000 (comprendendo anche coloro che morirono nei campi di prigionia jugoslavi).

Non si tratta – l’autore ne è ben consapevole – di stabilire una gerarchia del dolore. Anche cercare di gonfiare i numeri, quando lo si vada facendo, non dà maggiore tangibilità (e credibilità) a quanto si intenda sostenere. “Non di meno, è inaccettabile parificare non il ricordo delle vittime, ma i diversi contesti storici in cui la degenerazione dei rapporti tra società portò alla guerra e all’eliminazione fisica di una parte della loro popolazione”. Intanto chiarezza sui numeri. Gli storici italiani che più hanno lavorato sulla vicenda stimano che gli italiani vittime delle foibe e delle repressioni jugoslave in generale siano comprese tra 4.000 e 5.000. Distinguendo tra due periodi ben precisi: subito dopo l’8 settembre 1943 (tra i 5 e i 600 morti) e poi nel 1945, dove i morti furono tra i 3.000 e i 4.000 (comprendendo anche coloro che morirono nei campi di prigionia jugoslavi).

Se i morti si equivalgono da un punto di vista etico i criteri, i modi e le «ragioni» per cui sono stati uccisi non sono particolari di secondaria rilevanza, avverte Vercelli. “Non c’è mai nulla da giustificare di quel che avvenne. Sarebbe di per sé un esercizio tanto illusorio quanto aberrante. Semmai – ed è il nocciolo dell’agire storico come dell’azione storiografica – si tratta di identificare e cogliere il contesto epocale in cui le tragedie si consumano. Solo da ciò – che non è mai una concessione ideologica, ma piuttosto il risultato di una concezione analitica e il prodotto di un’indagine che è anche logica (dove si fa storia attraverso l’identificazione progressiva di concatenazioni di significati condivisibili) – si può desumere il senso di quello che fu. Posto che quest’ultimo vale per i contemporanei, ossia per ognuno di noi”. Perché la storia non è “un manganello da dare in testa a qualcuno, per intendersi”.

Giampiero Cazzato

Pubblicato mercoledì 21 Maggio 2025

Stampato il 06/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/foibe-le-false-verita-usate-come-un-manganello/