Con cent’anni e un mezzo scaffale di capolavori postumi, oggi si scrive Beppe Fenoglio tra i nomi grossi della letteratura italiana. In vita però ancora non era il gigante sulle cui spalle ambiamo salire, il punto di riferimento per chi voglia cimentarsi con le cose di Resistenza; quand’era attorno ai trent’anni e spediva dattiloscritti a Einaudi, era un uomo alle prese con rifiuti e tirate d’orecchi.

Con cent’anni e un mezzo scaffale di capolavori postumi, oggi si scrive Beppe Fenoglio tra i nomi grossi della letteratura italiana. In vita però ancora non era il gigante sulle cui spalle ambiamo salire, il punto di riferimento per chi voglia cimentarsi con le cose di Resistenza; quand’era attorno ai trent’anni e spediva dattiloscritti a Einaudi, era un uomo alle prese con rifiuti e tirate d’orecchi.

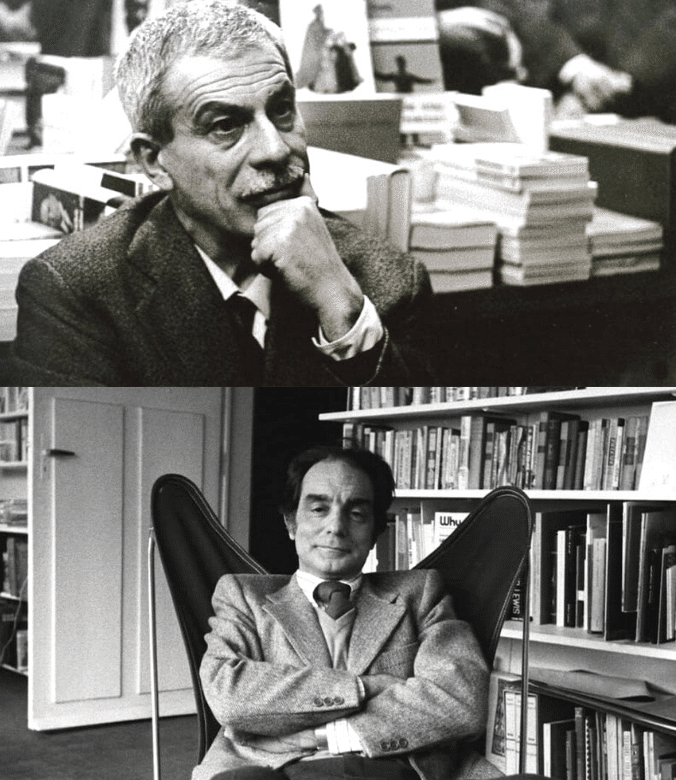

Vittorini fu per lui un giudice severo e lapidario. Calvino, l’amico diplomatico – nel senso migliore –, temperava le sentenze del burbero siciliano e suggeriva al ragazzo di Alba le mosse per non farsi travolgere nella partita a scacchi col mondo dell’editoria. Se con Vittorini era questione di età e di esperienze – quattordici anni li separavano e una risma di libri – con Calvino non c’entravano l’anno di nascita o l’educazione sentimentale e politica; Beppe e Italo uscivano dalla stessa esperienza di giovanissimi combattenti per la libertà ed erano quasi coetanei – anzi, Calvino era più giovane di tre anni. Solo che il ligure s’era inserito prima e meglio nel mondo della carta stampata mentre Beppe faceva l’outsider per orgoglio e per amore della sua terra. Nessuno lo avrebbe strappato alle Langhe perché nessuna grande città gli era necessaria per diventare un grande scrittore. Di questo era persuaso.

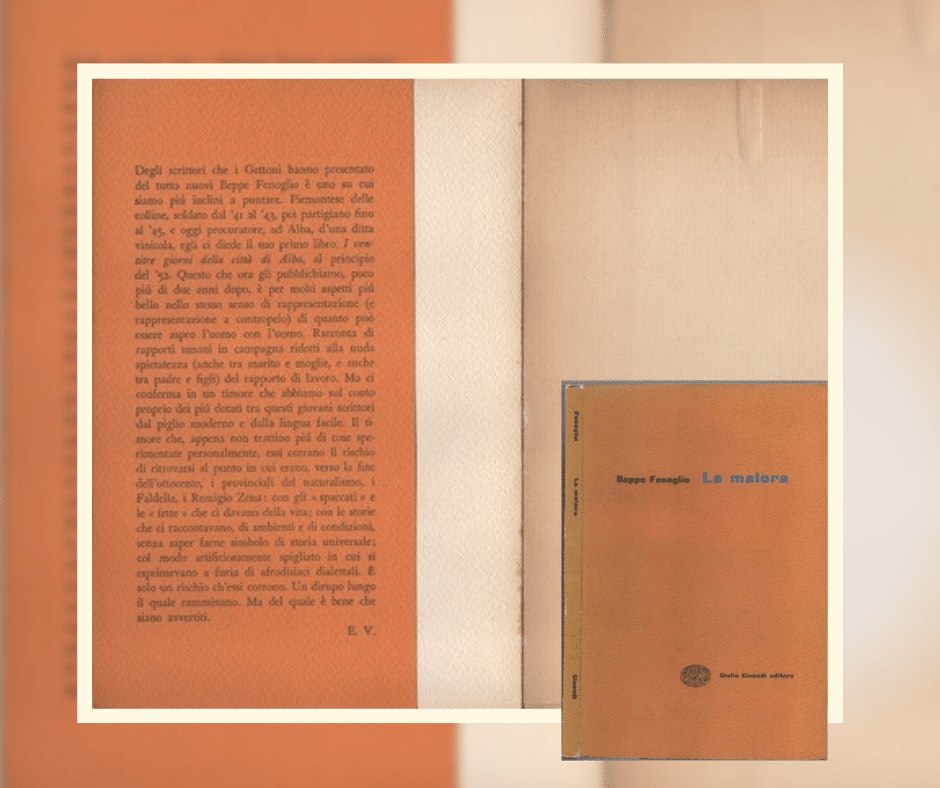

Ed era bravo a incassare batoste. Tralasciamo il cicchetto messo nero su bianco da Vittorini sul risvolto della Malora, nel 1954; lì, nell’accettare e pubblicare il secondo libro di Fenoglio (e nel dire quanto casa Einaudi puntasse sull’autore), sbandierava al pubblico quelli che a suo avviso erano i limiti del testo (e, pericolosamente, i timori sulla piega presa dal ragazzo): proprio i “più dotati tra questi giovani scrittori dal piglio moderno e dalla lingua facile” – scriveva Vittorini – vanno avvertiti che, se lontani dalle “cose sperimentate personalmente”, corrono il rischio “di ritrovarsi al punto in cui erano, verso la fine dell’Ottocento, i provinciali del naturalismo, i Faldella, i Remigio Zena”; entrambi peraltro esponenti della periferia letteraria, come Fenoglio (l’uno di quella scapigliatura piemontese teorizzata da Gianfranco Contini, l’altro nato a Torino ma attivo in area ligure).

Ed era bravo a incassare batoste. Tralasciamo il cicchetto messo nero su bianco da Vittorini sul risvolto della Malora, nel 1954; lì, nell’accettare e pubblicare il secondo libro di Fenoglio (e nel dire quanto casa Einaudi puntasse sull’autore), sbandierava al pubblico quelli che a suo avviso erano i limiti del testo (e, pericolosamente, i timori sulla piega presa dal ragazzo): proprio i “più dotati tra questi giovani scrittori dal piglio moderno e dalla lingua facile” – scriveva Vittorini – vanno avvertiti che, se lontani dalle “cose sperimentate personalmente”, corrono il rischio “di ritrovarsi al punto in cui erano, verso la fine dell’Ottocento, i provinciali del naturalismo, i Faldella, i Remigio Zena”; entrambi peraltro esponenti della periferia letteraria, come Fenoglio (l’uno di quella scapigliatura piemontese teorizzata da Gianfranco Contini, l’altro nato a Torino ma attivo in area ligure).

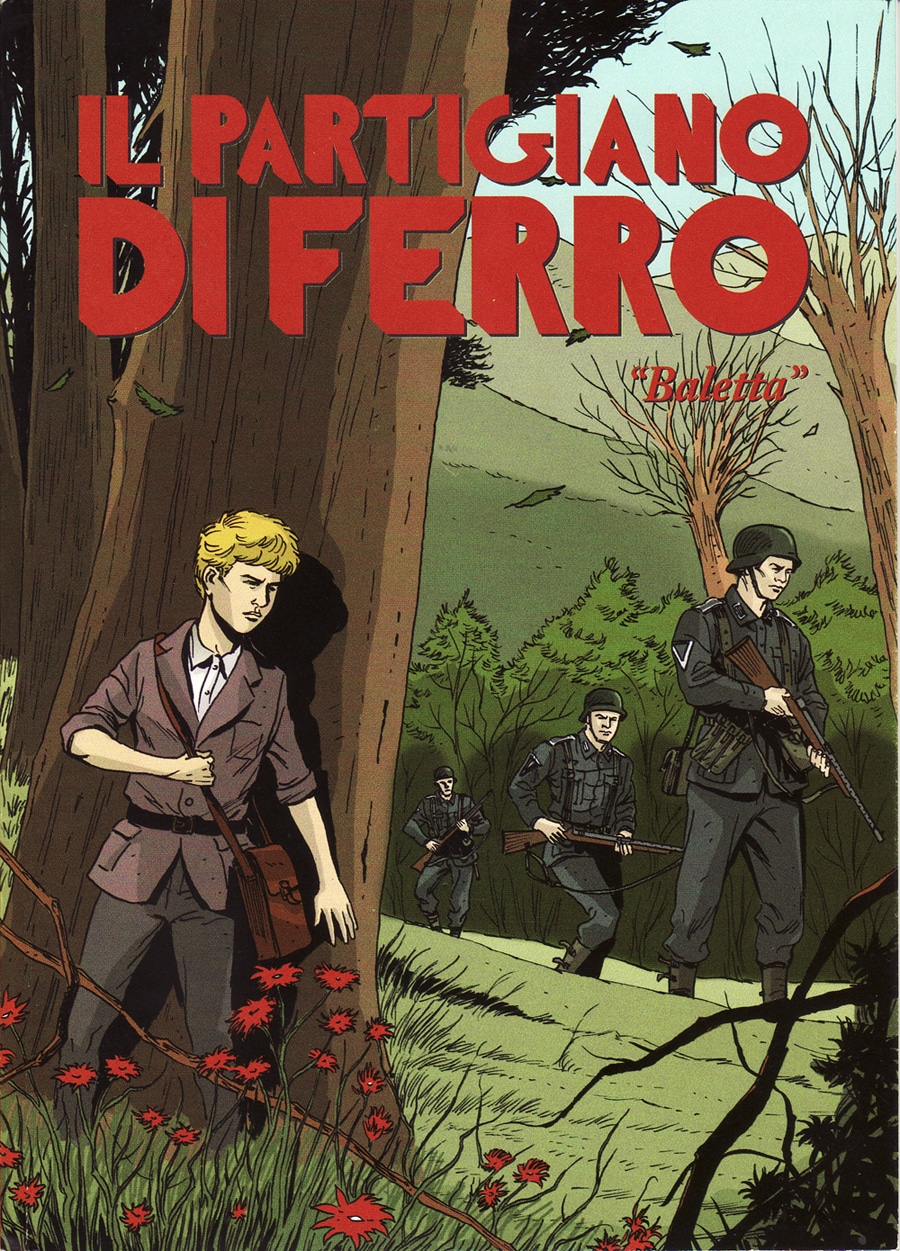

Insomma, l’autore de Il Partigiano Johnny è forse morto con l’idea di non disporre dei numeri per fare un romanzo come si deve – “Le posso dire sin d’ora che il mio secondo libro sarà ancora di racconti (molto probabilmente non posseggo ancora, se mai lo possiederò, il fondo del romanziere)”, scriveva nel giugno del 1953 –, anche perché la sua prima prova di romanzo, La paga del sabato, fu messa in pausa da Calvino e bocciata poi da Vittorini.

Ecco allora Calvino a Fenoglio nel novembre del 1950:

“Ti dico subito quel che ne penso: mi sembra che tu abbia delle qualità fortissime; certo anche molti difetti, sei spesso trascurato nel linguaggio, tante piccole cose andrebbero corrette, molte cose urtano il gusto – specie nelle scene amorose – e non tutti i capitoli sono egualmente riusciti. Però sai centrare situazioni psicologiche particolarissime con una sicurezza che sembra davvero rara, i rapporti di Ettore con la madre e con il padre, quei litigi, i desinare in famiglia, e anche i rapporti con Vanda, e tutto il personaggio di Ettore; e certe cose della rivalità Ettore-Palmo: lì non sbagli mai la botta, hai coraggio, hai idee chiare su quello che fa e che pensa la gente, e lo dici. Idee fin troppo chiare: evidentemente tu hai l’orgoglio di riuscire a dire tutto e non la modestia di chi si limita a dare occhiate spaurite nelle sempre misteriose vite altrui. È questo spesso a forzarti la mano e a farti scrivere pagine che mi sembrano un po’ irritanti, specialmente – come ti dicevo – nella storia di Vanda. Intendiamoci: tutto vero, anche lì non sbagli un colpo, e non ci sono mai, o quasi mai, parole false né compiacimento (perciò ti salvi dalla pornografia), mai sei troppo, mi sembra, giovanilmente ambizioso delle cose che racconti. (…) Ma molte cose sono buone nel tuo racconto e sono molto contento d’averlo letto. Non ultimo merito è quello di documento della storia di una generazione; l’aver parlato per la prima volta con rigorosa chiarezza del problema morale di tanti giovani ex-partigiani”.

“Ti dico subito quel che ne penso: mi sembra che tu abbia delle qualità fortissime; certo anche molti difetti, sei spesso trascurato nel linguaggio, tante piccole cose andrebbero corrette, molte cose urtano il gusto – specie nelle scene amorose – e non tutti i capitoli sono egualmente riusciti. Però sai centrare situazioni psicologiche particolarissime con una sicurezza che sembra davvero rara, i rapporti di Ettore con la madre e con il padre, quei litigi, i desinare in famiglia, e anche i rapporti con Vanda, e tutto il personaggio di Ettore; e certe cose della rivalità Ettore-Palmo: lì non sbagli mai la botta, hai coraggio, hai idee chiare su quello che fa e che pensa la gente, e lo dici. Idee fin troppo chiare: evidentemente tu hai l’orgoglio di riuscire a dire tutto e non la modestia di chi si limita a dare occhiate spaurite nelle sempre misteriose vite altrui. È questo spesso a forzarti la mano e a farti scrivere pagine che mi sembrano un po’ irritanti, specialmente – come ti dicevo – nella storia di Vanda. Intendiamoci: tutto vero, anche lì non sbagli un colpo, e non ci sono mai, o quasi mai, parole false né compiacimento (perciò ti salvi dalla pornografia), mai sei troppo, mi sembra, giovanilmente ambizioso delle cose che racconti. (…) Ma molte cose sono buone nel tuo racconto e sono molto contento d’averlo letto. Non ultimo merito è quello di documento della storia di una generazione; l’aver parlato per la prima volta con rigorosa chiarezza del problema morale di tanti giovani ex-partigiani”.

Dunque il lavoro giunto in casa Einaudi a Calvino piace con qualche riserva. Vorrebbe vederlo pubblicato. I punti forti e quelli deboli li ripete a Vittorini nel passargli il dattiloscritto (è “di un certo Beppe Fenoglio, di Alba”) dopo aver incassato il parere favorevole di Natalia Ginzburg: il narratore è robusto, “fuori da ogni compiacimento letterario, con un sacco di cose da dire”, il libro è molto bello, la storia pure, così il tema degli ex partigiani che mal si adattano alla vita in tempo di pace; ma “ha molti difetti di lingua e di gusto”, scrive, “in certi punti rasenta la pornografia”, aggiunge; inoltre, “quando non è alle prese con una situazione psicologica, fa del cinema, ma del buon cinema, credo di quello che tu definisci ‘secco’”.

Dunque il lavoro giunto in casa Einaudi a Calvino piace con qualche riserva. Vorrebbe vederlo pubblicato. I punti forti e quelli deboli li ripete a Vittorini nel passargli il dattiloscritto (è “di un certo Beppe Fenoglio, di Alba”) dopo aver incassato il parere favorevole di Natalia Ginzburg: il narratore è robusto, “fuori da ogni compiacimento letterario, con un sacco di cose da dire”, il libro è molto bello, la storia pure, così il tema degli ex partigiani che mal si adattano alla vita in tempo di pace; ma “ha molti difetti di lingua e di gusto”, scrive, “in certi punti rasenta la pornografia”, aggiunge; inoltre, “quando non è alle prese con una situazione psicologica, fa del cinema, ma del buon cinema, credo di quello che tu definisci ‘secco’”.

E va detto che quest’ultima annotazione è davvero generosa e cerca di intercettare la benevolenza di Vittorini, edulcorando ciò che invece più brutalmente aveva scritto a Fenoglio: “Le storie dei banditi non sono la cosa migliore del racconto: c’è dietro molto di già scritto, molto cinematografo; il personaggio di Palmo ha tutto un albero genealogico di gangster cretini che gli ha insegnato come deve parlare e come deve muoversi”.

E va detto che quest’ultima annotazione è davvero generosa e cerca di intercettare la benevolenza di Vittorini, edulcorando ciò che invece più brutalmente aveva scritto a Fenoglio: “Le storie dei banditi non sono la cosa migliore del racconto: c’è dietro molto di già scritto, molto cinematografo; il personaggio di Palmo ha tutto un albero genealogico di gangster cretini che gli ha insegnato come deve parlare e come deve muoversi”.

Eppure il libro piace anche all’editore Giulio Einaudi che lo ribadisce a Vittorini.

Ma i “difetti di gusto”, la trascuratezza del linguaggio e soprattutto il sapore di cinematografo pesano tanto da precludere alla Paga del sabato la via verso la pubblicazione (Vittorini, a fine lettura, scrive a Calvino: “L’ultima parte del Fenoglio mi persuade meno. Diventa film sempre di più, e non sa essere altro che film”). O meglio, Fenoglio ci riprova, rimaneggia il testo e lo consegna nel febbraio dell’anno successivo ma niente, Vittorini lo affossa di più ancora. Così Fenoglio – sebbene da casa Einaudi lo consiglino a dirottare il romanzo verso altri editori – decide di lasciar perdere, contentandosi di trarne un paio di racconti, Ettore va al lavoro – un condensato dei primi capitoli – e Nove lune, che confluiranno ne I ventitré giorni della città di Alba, il primo suo libro.

Ma i “difetti di gusto”, la trascuratezza del linguaggio e soprattutto il sapore di cinematografo pesano tanto da precludere alla Paga del sabato la via verso la pubblicazione (Vittorini, a fine lettura, scrive a Calvino: “L’ultima parte del Fenoglio mi persuade meno. Diventa film sempre di più, e non sa essere altro che film”). O meglio, Fenoglio ci riprova, rimaneggia il testo e lo consegna nel febbraio dell’anno successivo ma niente, Vittorini lo affossa di più ancora. Così Fenoglio – sebbene da casa Einaudi lo consiglino a dirottare il romanzo verso altri editori – decide di lasciar perdere, contentandosi di trarne un paio di racconti, Ettore va al lavoro – un condensato dei primi capitoli – e Nove lune, che confluiranno ne I ventitré giorni della città di Alba, il primo suo libro.

Un giudizio quindi severo che, sottotraccia, deve pesare ancora oggi, e non si sa il perché; è un fatto tuttavia che La paga del sabato abbia mancato appuntamenti importanti, come la presenza nel volume dell’opera omnia curato da Dante Isella per Einaudi-Gallimard (Biblioteca della Pléiade) nel 1992. Per fortuna viene però riproposto quest’anno, per il centenario, in una nuova veste editoriale, con la bellissima copertina disegnata da Andrea Serio, come avviene per tutti gli altri titoli fenogliani.

Dunque vediamo più da vicino questi difetti. Il primo che Calvino gli ascrive è la trascuratezza del linguaggio; certo quello della Paga del sabato non è il leggendario “fenglese” del Partigiano Johnny, la miscela d’italiano neologizzante e di inglese impuro che troveremo nel Fenoglio rizomatico e labirintico dei lavori successivi; è un italiano, questo primo, sintatticamente sporco di osteria e di terra eppure potente e scattante nella presa sul reale. A leggerlo sembra fresco, pare di essere lì dove stanno i personaggi ma, alla prova dei fatti, risulta difficilissimo da riprodurre, a volte inimitabile. Modernissimo e arcaico allo stesso tempo.

Dunque vediamo più da vicino questi difetti. Il primo che Calvino gli ascrive è la trascuratezza del linguaggio; certo quello della Paga del sabato non è il leggendario “fenglese” del Partigiano Johnny, la miscela d’italiano neologizzante e di inglese impuro che troveremo nel Fenoglio rizomatico e labirintico dei lavori successivi; è un italiano, questo primo, sintatticamente sporco di osteria e di terra eppure potente e scattante nella presa sul reale. A leggerlo sembra fresco, pare di essere lì dove stanno i personaggi ma, alla prova dei fatti, risulta difficilissimo da riprodurre, a volte inimitabile. Modernissimo e arcaico allo stesso tempo.

Qualche esempio: la battuta di un dialogo; parla la madre del protagonista, Ettore, e dice che lei sola può dare dello stupido all’uomo che ha sposato:

Qualche esempio: la battuta di un dialogo; parla la madre del protagonista, Ettore, e dice che lei sola può dare dello stupido all’uomo che ha sposato:

“Io posso dire di tuo padre cosa voglio, tutto quel che mi sento, sono l’unica che può. Tuo padre è uno stupido, è cieco e tu lo incanti come vuoi e per questo tu non ce l’hai mai con lui. Ma ce l’hai sempre con me perché io non sono stupida, io tu non m’incanti [il corsivo è mio], perché io so quel che vuoi dire prima che tu parli, perché a me non la fai e per questo ce l’hai sempre con me!”.

Poi una splendida descrizione nelle ultime pagine del libro, prima del tragico epilogo:

“Tornava a casa, senza trovarci nessun senso in quel rincasare, andava curvo come se avesse commesso una vigliaccheria nota a tutti e per la quale non avrebbe mai più potuto sentirsi lui, la luna era un mostro di giallore, di grossezza e di vicinanza, ai suoi raggi le maniglie d’ottone delle porte brillavano velenosamente”.

La sintassi non sempre è corretta ma nello scarto dalla norma schiude una singolare unicità e un’esemplare aderenza alle cose. Fenoglio, fin d’ora, manifesta il proprio specialissimo idioletto, portato poi alle estreme conseguenze nel Partigiano Johnny, ma qui colto all’alba; e – mi azzardo a dire – in questa versione aurorale è addirittura attualissimo, un archetipo di lingua che partecipa del minimalismo d’oltreoceano trapiantato in Langa e di un residuo di lirismo spigoloso e avaro come una saponetta crepata dal sole.

La sintassi non sempre è corretta ma nello scarto dalla norma schiude una singolare unicità e un’esemplare aderenza alle cose. Fenoglio, fin d’ora, manifesta il proprio specialissimo idioletto, portato poi alle estreme conseguenze nel Partigiano Johnny, ma qui colto all’alba; e – mi azzardo a dire – in questa versione aurorale è addirittura attualissimo, un archetipo di lingua che partecipa del minimalismo d’oltreoceano trapiantato in Langa e di un residuo di lirismo spigoloso e avaro come una saponetta crepata dal sole.

Ci sono poi le questioni che Calvino dice urtano il gusto, le scene di amore, di sesso, di sguardi fruganti in quel guazzabuglio di impeti che affondano tra i sensi e il pudore. Che dire? Anche queste, a un orecchio del XXI secolo, suonano attualissime e ormai più che sdoganate.

Ci sono poi le questioni che Calvino dice urtano il gusto, le scene di amore, di sesso, di sguardi fruganti in quel guazzabuglio di impeti che affondano tra i sensi e il pudore. Che dire? Anche queste, a un orecchio del XXI secolo, suonano attualissime e ormai più che sdoganate.

Ettore ha una morosa diciottenne di nome Vanda. I loro sono convegni perlopiù fugaci in cui il rapporto carnale, gioioso ma sferzante, va di pari passo con un dialogo in bilico tra passione e scontrosità imperiosa. Prendiamo a titolo d’esempio la prima apparizione della ragazza, che è pure il primo incontro tra i due a cui il lettore assiste, e il primo andare su per la collina, in quel “casotto rustico” a mezza costa dove sono soliti avvenire i loro rendez-vous d’amore. È sera e i due hanno fretta perché lei deve farsi trovare fuori del cinema alle undici. Camminano, quasi corrono; lei sta davanti e promana sensualità perché sa “che lui ora non staccava gli occhi dal movimento svelto delle sue gambe sotto la gonna scodinzolante”. L’eccitazione però s’accavalla all’inquietudine di Ettore, al suo precorrere il futuro, il disagio per l’indomani in cui avrebbe iniziato il lavoro alla “fabbrica della cioccolata”. Lui la raggiunge, la stringe fortissimo, le fa paura; e poi riprendono la marcia e lei sfreccia incalzata dal desiderio di accoppiarsi sebbene lui creda che la premura stia sciupando tutto quanto. “Non correre così – le dice –, arrivi affannata e così non è più bello, dovremo perdere tempo perché tu ti calmi”. Finché poi, neppure mezza pagina oltre, si consuma l’amplesso, felice e brutale (con deviazioni espressionistiche: “le gambe di lei si agitarono per aria come le braccia di uno che annega”), durante il quale Vanda grida tanto, nel silenzio della collina, da spaventare Ettore.

I loro incontri appaiono tutti di questa risma; veloci, frenetici, quasi violenti; in lei sono esplosioni di godimento anche un po’ servile, mentre precipitano lui in una dimensione di felice rabbiosità e di irrazionale e morbosa attrazione verso la morte, probabile residuo della brutalità depositatagli dalla guerra (durante un precedente incontro, rievocato in flashback, era accaduto che Ettore avesse condotto Vanda in riva al fiume, che si fossero coricati quasi a sfioro dell’acqua e che Ettore avesse detto: “facciamo l’amore che ci vedano tutti gli spiriti degli annegati”; e che poi, di fronte alla ritrosia della ragazza, lui l’avesse picchiata).

Ci sono dunque in quest’uomo ruvidità, un’inquietudine distorta e addirittura sadica; sempre lungo il fiume, in un nuovo convegno, lei dice di non poter fare nulla con lui perché ha le mestruazioni ed Ettore, non è chiaro se per volontà di controllo oppure per cinico o perverso godimento, resta “abbasso ad aspettare che lei si sedesse e così poté vederle la macchia rossa al centro delle mutandine bianche”; fatto sta che la passione autoritaria, venata di scontento, che Ettore mostra nel rapporto erotico apre la via ad altre chiose sulla natura morale del protagonista e ulteriori considerazioni a esse legate sui difetti che vennero accollati alla Paga del sabato.

S’è detto dell’eccessiva presenza del cinema; in una nota anonima custodita negli archivi Einaudi e che Luca Bufano ha con tutta sicurezza attribuito a Vittorini si legge: “I difetti del romanzo mi sembra che risultino confermati nella seconda versione. Il cartonaccio del cinematografo non lo leva più nessuno di là dentro”. Ciò risulta evidente nelle parti dedicate all’incontro tra Ettore e Bianco, come lui ex-partigiano, e negli episodi che vedono Ettore affiliarsi a quest’ultimo in una serie di attività illecite, come l’estorsione di denaro ai danni di ex-fascisti (tentativo di ribaltare i precedenti rapporti di potere), e il contrabbando di cocaina.

S’è detto dell’eccessiva presenza del cinema; in una nota anonima custodita negli archivi Einaudi e che Luca Bufano ha con tutta sicurezza attribuito a Vittorini si legge: “I difetti del romanzo mi sembra che risultino confermati nella seconda versione. Il cartonaccio del cinematografo non lo leva più nessuno di là dentro”. Ciò risulta evidente nelle parti dedicate all’incontro tra Ettore e Bianco, come lui ex-partigiano, e negli episodi che vedono Ettore affiliarsi a quest’ultimo in una serie di attività illecite, come l’estorsione di denaro ai danni di ex-fascisti (tentativo di ribaltare i precedenti rapporti di potere), e il contrabbando di cocaina.

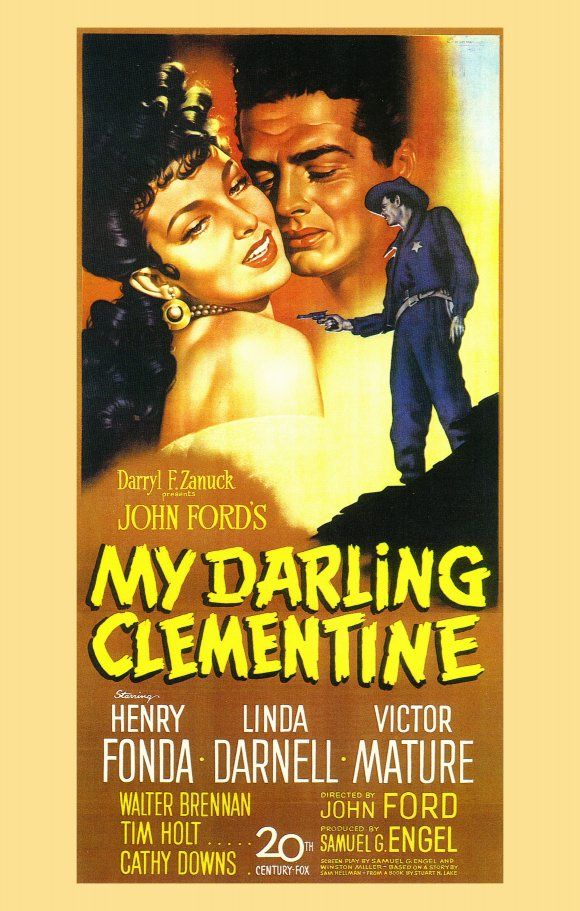

Ma che tipo di cinematografo è quello che l’orecchio di Vittorini e di Calvino sentivano suonare tra le righe? Una prima emblematica risposta la ricaviamo dalla pellicola che Ettore stesso va a vedere poche ore prima di inaugurare la sua vita da fuorilegge. È pomeriggio e vuole far venire le sei perché l’appuntamento con Bianco è per dopo cena. Al cinema danno Sfida infernale (titolo originale My Darling Clementine), western di culto del 1946, ma uscito in Italia nel 1948, interpretato da Henry Fonda e diretto da John Ford. È proprio il tipo di film che a Ettore piace, così sta lì a guardarselo per due volte di seguito; parla di uomini in banda che rubano mandrie, pistoleri spacconi dalla pellaccia dura, cowboy ubriacati da un senso dell’onore assoluto, furfanti e assassini; è inoltre la prima pellicola cinematografica che epicizza la sfida all’O.K. Corral, la sparatoria più celebre dell’epopea western poi resa immortale dall’omonimo film del 1957, diretto da John Sturges e interpretato da due giganti come Kirk Douglas e Burt Lancaster. Ciò che ha dunque in testa Ettore è il cinema americano, quello delle sfide tra uomini con la pistola facile, la polvere appiccicata al sudore, il whiskey nel bicchiere e un branco di donne asservite ai loro desideri. E questo, se vogliamo, fa oggi un po’ sorridere. Ma credo vadano fatte almeno due ulteriori considerazioni; la prima, la cui paternità va attribuita a Philip Cooke, che ha studiato la presenza filmica nella Paga del sabato, ci dice che così come Johnny interpreta la realtà attraverso il filtro della letteratura, così Ettore lo fa per mezzo del cinema, che è strumento di comprensione e orizzonte ideale entro cui sistemare la propria esistenza:

Ma che tipo di cinematografo è quello che l’orecchio di Vittorini e di Calvino sentivano suonare tra le righe? Una prima emblematica risposta la ricaviamo dalla pellicola che Ettore stesso va a vedere poche ore prima di inaugurare la sua vita da fuorilegge. È pomeriggio e vuole far venire le sei perché l’appuntamento con Bianco è per dopo cena. Al cinema danno Sfida infernale (titolo originale My Darling Clementine), western di culto del 1946, ma uscito in Italia nel 1948, interpretato da Henry Fonda e diretto da John Ford. È proprio il tipo di film che a Ettore piace, così sta lì a guardarselo per due volte di seguito; parla di uomini in banda che rubano mandrie, pistoleri spacconi dalla pellaccia dura, cowboy ubriacati da un senso dell’onore assoluto, furfanti e assassini; è inoltre la prima pellicola cinematografica che epicizza la sfida all’O.K. Corral, la sparatoria più celebre dell’epopea western poi resa immortale dall’omonimo film del 1957, diretto da John Sturges e interpretato da due giganti come Kirk Douglas e Burt Lancaster. Ciò che ha dunque in testa Ettore è il cinema americano, quello delle sfide tra uomini con la pistola facile, la polvere appiccicata al sudore, il whiskey nel bicchiere e un branco di donne asservite ai loro desideri. E questo, se vogliamo, fa oggi un po’ sorridere. Ma credo vadano fatte almeno due ulteriori considerazioni; la prima, la cui paternità va attribuita a Philip Cooke, che ha studiato la presenza filmica nella Paga del sabato, ci dice che così come Johnny interpreta la realtà attraverso il filtro della letteratura, così Ettore lo fa per mezzo del cinema, che è strumento di comprensione e orizzonte ideale entro cui sistemare la propria esistenza:

“la matrice, il contorno dentro cui le decisioni di Ettore sono prese, così come la sua percezione del mondo esterno, contengono elementi cinematografici. Il cinema struttura la natura della sua comprensione del mondo. Questo tipo di idea appare anche ne Il partigiano Johnny, quando Johnny reagisce agli estremi della guerra partigiana evocando inconsciamente testi letterari, soprattutto lavori epici, in modo da capire un po’ del caos e del disordine che lo circondano. Davvero a un certo punto egli si sente il protagonista di una serie di racconti brevi, dal momento che preferirebbe vivere la vita come se fosse in un romanzo. L’eroe de Il partigiano Johnny è ossessionato dalla letteratura, il protagonista della Paga del sabato dal cinema”.

Epperò l’ossessione che Ettore dimostra per il cinema, specialmente americano, oltre a invaderne i sogni e la realtà quotidiana (americane non sono solo le pellicole di cui si nutre, ma americani sono i cocktail che beve al bar, le canzoni che ascolta, la gestualità a tratti caricaturale che contraddistingue lui e gli uomini suoi compari, e americani sono i princìpi a cui informano le loro gesta, molto recitate, da fuorilegge), risulta il sintomo più evidente del malessere che lo divora. Il secondo rilievo si lega infatti alla disposizione psicologica di coloro che, ex-partigiani, faticano a rimettere gli abiti civili. Il reducismo può essere un dramma, e per Ettore lo è di sicuro. Il centro del romanzo ruota attorno al rabbioso malcontento di un ragazzo fatto uomo che non vuole accettare di andare sotto padrone ed essere destinato a un’esistenza mediocre, socialmente ed economicamente, quando qualche anno prima, in piena guerra partigiana, era lui a comandare venti persone. Nella scena che apre il terzo capitolo Ettore s’avvia al grande portone metallico della fabbrica della cioccolata dove inizierebbe il mestiere di impiegato compilatore di lettere di vettura. Ma lui proprio non ci sta, così si nasconde in un orinatoio e da quella ironica e misera specola osserva la strana umanità con cui aborrisce di mischiarsi:

Epperò l’ossessione che Ettore dimostra per il cinema, specialmente americano, oltre a invaderne i sogni e la realtà quotidiana (americane non sono solo le pellicole di cui si nutre, ma americani sono i cocktail che beve al bar, le canzoni che ascolta, la gestualità a tratti caricaturale che contraddistingue lui e gli uomini suoi compari, e americani sono i princìpi a cui informano le loro gesta, molto recitate, da fuorilegge), risulta il sintomo più evidente del malessere che lo divora. Il secondo rilievo si lega infatti alla disposizione psicologica di coloro che, ex-partigiani, faticano a rimettere gli abiti civili. Il reducismo può essere un dramma, e per Ettore lo è di sicuro. Il centro del romanzo ruota attorno al rabbioso malcontento di un ragazzo fatto uomo che non vuole accettare di andare sotto padrone ed essere destinato a un’esistenza mediocre, socialmente ed economicamente, quando qualche anno prima, in piena guerra partigiana, era lui a comandare venti persone. Nella scena che apre il terzo capitolo Ettore s’avvia al grande portone metallico della fabbrica della cioccolata dove inizierebbe il mestiere di impiegato compilatore di lettere di vettura. Ma lui proprio non ci sta, così si nasconde in un orinatoio e da quella ironica e misera specola osserva la strana umanità con cui aborrisce di mischiarsi:

“Io non sarò mai dei vostri, qualunque altra cosa debba fare, mai dei vostri. Siamo troppo diversi, le donne che amano me non possono amare voi e viceversa. Io avrò un destino diverso dal vostro, non dico più bello o più brutto, ma diverso. (…) Ecco là i tipi che mai niente vedevano e tutto dovevano farsi raccontare, che dovevano chiedere permesso anche per andare a casa a veder morire loro padre o partorire loro moglie”.

In tale prospettiva il cinema non è più solo modello di vita ma vocabolario dello scontento e disegno di evasione. Di fronte a una realtà deludente e opaca la risposta è il miraggio di qualcosa che è tanto lontano e tanto diverso da risultare non solo irraggiungibile ma addirittura marcatamente e dozzinalmente grottesco. Avevano ragione, in questo senso, Vittorini e Calvino quando lamentavano nelle scene cinematografiche una certa mancanza di gusto e di originalità, perché il cinema che insegue Ettore è una chimera disperata e rancorosa, una stizzita evasione, un cliché adottato in mancanza d’altro, non un ideale di perfezione come quello epico sospirato dal partigiano Johnny.

La vita è deludente e pure le pellicole in cui Ettore si nasconde e che mima nella vita reale lo sono, sebbene abbiano le parvenze di un mondo migliore. Ma non c’è mondo migliore. Tanto che i suoi sogni e le sue aspirazioni, anche quando deciderà di lasciare la vita da gangster per aprirsi una pompa di benzina in proprio (un’altra favola americana?) sono tutte deluse e grottescamente sommerse dal prosaico ma fatale epilogo. E ancora una volta la Paga del sabato è davvero il più moderno tra i romanzi fenogliani; il cinema che lo pervade assomiglia agli schermi dietro e dentro i quali ci tuffiamo oggi, alla ricerca di un anestetico che eluda e allevi un’esperienza del reale sempre più monotona e insignificante. Ma non è quella la soluzione.

E neppure ne offre una Fenoglio per il suo antieroe, fragile, seppure tutto d’un pezzo, così travagliato, di certo meno integro moralmente e psicologicamente del suo successore Johnny. La solitudine di Ettore non è incrollabile, muscolosa né nobilitante come quella del più celebre tra i partigiani di Fenoglio, quello che “partì verso le somme colline, la terra ancestrale che l’avrebbe aiutato nel suo immoto possibile, nel vortice del vento nero, sentendo com’è grande un uomo quando è nella sua normale dimensione umana”; la dimensione umana di Ettore non è grande né immobile nella conquista di una perfezione; è una dimensione guasta, in frantumi ma tenuta insieme dal fantasma del cinema.

Perché il reducismo che Fenoglio racconta tanto bene è un essere rimasti a mezza via, reduci non solo dalla guerra ma da un’esistenza piena, prigionieri di una terra di nessuno – tra la guerra e la pace, tra la vita e la morte –, sporcati dallo splendido mistero dell’urlo di libertà che era stata la guerra di Liberazione, ma che infine deposita in Ettore i segni duraturi di una febbre inesauribile, di un disadattamento sociale e psichico, di un’irriducibilità alle convenzioni e di un dispetto incurabile, che fa di lui un eroe (o un antieroe) attualissimo.

Giacomo Verri, scrittore

Pubblicato sabato 28 Maggio 2022

Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/il-romanzo-ritrovato/