Negli anni 60 del secolo passato, la grande ondata rivoluzionaria dei popoli coloniali intervenne a turbare la pace armata tra il blocco occidentale e quello orientale, scompaginando l’equilibrio che si era creato all’indomani della Seconda guerra mondiale: in Indocina, prima l’esercito francese poi quello statunitense, avevano subito pesanti sconfitte a opera delle ben più deboli forze armate vietnamite, la guerra di liberazione del popolo algerino aveva provocato una crisi politica di grandi proporzioni in Francia, con l’avvento della V Repubblica, mentre la decolonizzazione africana e il fermento dell’America Latina lasciavano intendere che il vecchio colonialismo era ormai giunto al termine della sua parabola, e che le nuove forme di imperialismo basate sulla penetrazione economica e sull’influenza politica e militare, avrebbero dovuto scontrarsi con altrettanto nuove formazioni statali intenzionate a difendere non solo la forma, ma anche la sostanza dell’indipendenza appena conquistata. Si trattava di una lotta impari, come le successive vicende avrebbero dimostrato, ma di dimensioni tali da suscitare un grande moto di partecipazione, solidarietà e interesse nei territori metropolitani. Non mancò chi, soprattutto in Italia e in Francia, vide nel fermento che scuoteva le periferie del mondo, una ripresa degli ideali di libertà, indipendenza nazionale e giustizia sociale che avevano animato la Resistenza contro il nazifascismo; in più, sembrò allora che il percorso della lotta anticoloniale potesse sfociare in mutamenti effettivi e duraturi e ripercuotersi positivamente anche su un’Europa rassegnata al bipolarismo, rimettendo in movimento energie a suo tempo coartate da una ricostruzione all’insegna dell’anticomunismo e dell’atlantismo in Occidente e da un socialismo importato sulla punta delle baionette sovietiche nell’Est Europa.

Negli anni 60 del secolo passato, la grande ondata rivoluzionaria dei popoli coloniali intervenne a turbare la pace armata tra il blocco occidentale e quello orientale, scompaginando l’equilibrio che si era creato all’indomani della Seconda guerra mondiale: in Indocina, prima l’esercito francese poi quello statunitense, avevano subito pesanti sconfitte a opera delle ben più deboli forze armate vietnamite, la guerra di liberazione del popolo algerino aveva provocato una crisi politica di grandi proporzioni in Francia, con l’avvento della V Repubblica, mentre la decolonizzazione africana e il fermento dell’America Latina lasciavano intendere che il vecchio colonialismo era ormai giunto al termine della sua parabola, e che le nuove forme di imperialismo basate sulla penetrazione economica e sull’influenza politica e militare, avrebbero dovuto scontrarsi con altrettanto nuove formazioni statali intenzionate a difendere non solo la forma, ma anche la sostanza dell’indipendenza appena conquistata. Si trattava di una lotta impari, come le successive vicende avrebbero dimostrato, ma di dimensioni tali da suscitare un grande moto di partecipazione, solidarietà e interesse nei territori metropolitani. Non mancò chi, soprattutto in Italia e in Francia, vide nel fermento che scuoteva le periferie del mondo, una ripresa degli ideali di libertà, indipendenza nazionale e giustizia sociale che avevano animato la Resistenza contro il nazifascismo; in più, sembrò allora che il percorso della lotta anticoloniale potesse sfociare in mutamenti effettivi e duraturi e ripercuotersi positivamente anche su un’Europa rassegnata al bipolarismo, rimettendo in movimento energie a suo tempo coartate da una ricostruzione all’insegna dell’anticomunismo e dell’atlantismo in Occidente e da un socialismo importato sulla punta delle baionette sovietiche nell’Est Europa.

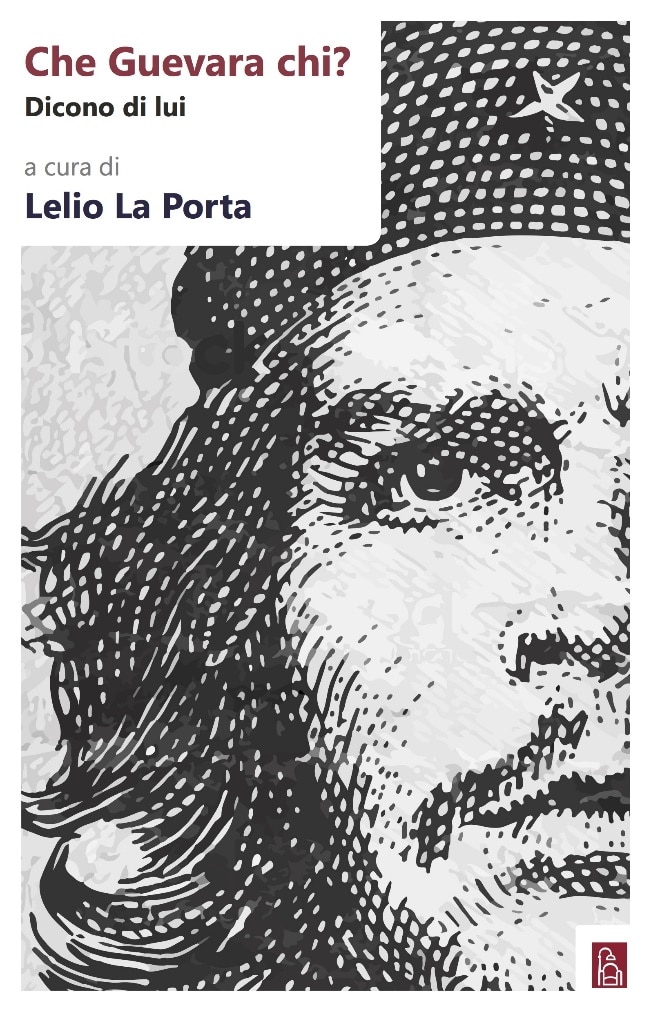

Per questo aspetto, dunque, il cosiddetto “terzomondismo” è stato una stagione breve, ma di notevole suggestione, poiché, con la sua fiducia un po’ ingenua nella forza di impatto del movimento anticoloniale, si è proposto di offrire un nuova prospettiva politica al movimento democratico e in particolare al movimento operaio nei paesi maggiormente industrializzati. E come ogni tendenza che propugna cambiamenti sociali radicali, anche la corrente terzomondista ha avuto le sue icone e, tra queste, spetta senz’altro un posto di primo piano a Ernesto Guevara de la Serna, alla cui figura recentemente l’editore Bordeaux ha dedicato una raccolta di scritti (“Che Guevara chi? Dicono di lui”, a cura di Lelio La Porta).

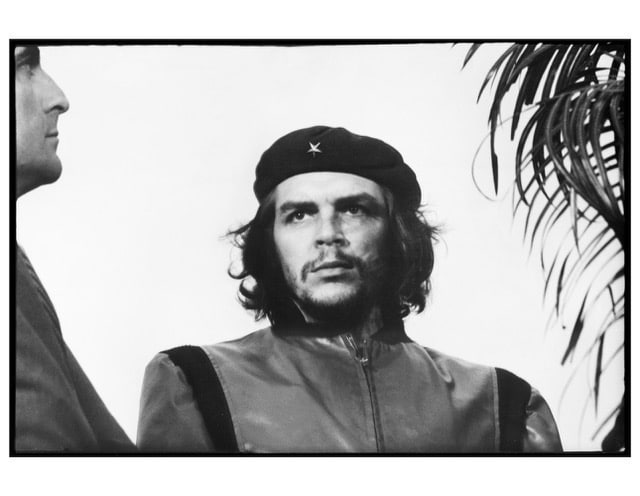

L’adozione di un titolo che incorpora un interrogativo sull’identità del biografato sembra a prima vista paradossale per una personalità la cui immagine di rivoluzionario romantico, consacrata da una morte eroica e consegnata a una eterna giovinezza dalla notissima foto di Alberto Diaz Gutierrez (in arte Korda), vanta una diffusione planetaria, amplificata da una pervasività mediatica senza precedenti. D’altra parte, l’icona sulla quale si è andata concentrando negli anni l’attenzione dei giovani e meno giovani nel rappresentare l’emblema di uno spirito irriducibilmente antagonistico e pronto al sacrificio, ha esaurito però in questo perimetro simbolico la conoscenza di una personalità politica che ha attraversato da protagonista le vicende dell’America Latina negli anni 60.

Andando oltre le semplificazioni dell’iconografia, questa raccolta di scritti su e di Ernesto Che Guevara contribuisce efficacemente a sottrarre al mito una vicenda personale e politica che si presta senz’altro a collocarsi sul piano della celebrazione, ma richiede altresì di essere esaminata alla luce dei contesti reali entro i quali si venne concretamente a svolgere. Lo suggerisce, nell’introduzione, il curatore, sottolineando in particolare l’attenzione di Guevara per la dimensione umana (si potrebbe dire, in un certo senso, antropologica), del processo rivoluzionario come percorso di emancipazione individuale, attenzione dalla quale discende l’adesione all’idea del comunismo come “compiuto umanismo” secondo la definizione che ne dava il giovane Marx nei “Manoscritti economico filosofici del 1844”, testo molto amato e lungamente meditato dal rivoluzionario argentino. Un’adesione, peraltro, maturata non su un piano astrattamente teorico, ma anche come esito del percorso di autodidatta della rivoluzione che inizia negli anni 50, quando Ernesto Guevara, non ancora “Che”, è un giovane medico che intraprende un lungo viaggio per l’America Latina in compagnia l’amico Alberto Granado: un viaggio senza ritorno a casa, che diventa un itinerario di formazione (non si può non richiamare, a questo punto, l’emozionante trasposizione delle annotazioni di Guevara nel bel film di Walter Salles, I diari della motocicletta, del 2004) le cui tappe successive saranno il Guatemala del governo democratico di Jacob Arbenz, la rivoluzione a Cuba, l’impegno nel governo dell’Isola, l’Africa e di nuovo l’America Latina, fino alla morte per mano dei rangers dell’esercito della Bolivia, all’epoca governata, come gran parte del sub continente, da una dittatura militare.

A partire da una vocazione umanistica nata a contatto con la realtà di Paesi assoggettati, di regola, a oligarchie violente e rapaci, il Guevara dirigente politico e uomo di governo avrebbe rivolto una particolare attenzione alla dimensione sovrastrutturale dei processi rivoluzionari, e in particolare alle potenzialità di una pedagogia civile in grado di capovolgere rapporti di classe connotati, soprattutto nei paesi semicoloniali, non soltanto da un elevato livello di sfruttamento del lavoro e delle risorse locali, ma anche da una marcata subordinazione a modelli culturali importati dai centri metropolitani. Su questo punto, il curatore, nella sua puntuale introduzione, prospetta, a partire da questa particolare curvatura dell’esperienza politica e intellettuale del rivoluzionario argentino, un parallelo con il concetto di egemonia di Antonio Gramsci, ricostruendo le strade attraverso le quali il “Che” avrebbe potuto entrare in contatto con il pensiero del fondatore del Partito comunista italiano, tra le quali appare particolarmente suggestiva quella che conduce a José Carlos Mariàtegui, figura di spicco della cultura marxista sudamericana tra le due guerre, che, come scrive La Porta, “più che leggere Gramsci, con lui si identificava spiritualmente”. Altrettanto stimolanti da questo punto di vista sono le riflessioni di Mario Spinella, risalenti al 1987, sull’importanza per la formazione politica di Guevara della critica marxista dell’alienazione dell’uomo nella società capitalistica, all’origine di un filone intellettuale che connette l’azione rivoluzionaria dell’argentino “e le teorizzazioni di un Sartre o del Marcuse di L’uomo a una dimensione, pubblicato nel 1964, ove lo studioso tedesco-americano analizzava spietatamente l’appiattimento del soggetto, reso del tutto subalterno alle esigenze di riproduzione e di allargamento del capitale”.

A partire da una vocazione umanistica nata a contatto con la realtà di Paesi assoggettati, di regola, a oligarchie violente e rapaci, il Guevara dirigente politico e uomo di governo avrebbe rivolto una particolare attenzione alla dimensione sovrastrutturale dei processi rivoluzionari, e in particolare alle potenzialità di una pedagogia civile in grado di capovolgere rapporti di classe connotati, soprattutto nei paesi semicoloniali, non soltanto da un elevato livello di sfruttamento del lavoro e delle risorse locali, ma anche da una marcata subordinazione a modelli culturali importati dai centri metropolitani. Su questo punto, il curatore, nella sua puntuale introduzione, prospetta, a partire da questa particolare curvatura dell’esperienza politica e intellettuale del rivoluzionario argentino, un parallelo con il concetto di egemonia di Antonio Gramsci, ricostruendo le strade attraverso le quali il “Che” avrebbe potuto entrare in contatto con il pensiero del fondatore del Partito comunista italiano, tra le quali appare particolarmente suggestiva quella che conduce a José Carlos Mariàtegui, figura di spicco della cultura marxista sudamericana tra le due guerre, che, come scrive La Porta, “più che leggere Gramsci, con lui si identificava spiritualmente”. Altrettanto stimolanti da questo punto di vista sono le riflessioni di Mario Spinella, risalenti al 1987, sull’importanza per la formazione politica di Guevara della critica marxista dell’alienazione dell’uomo nella società capitalistica, all’origine di un filone intellettuale che connette l’azione rivoluzionaria dell’argentino “e le teorizzazioni di un Sartre o del Marcuse di L’uomo a una dimensione, pubblicato nel 1964, ove lo studioso tedesco-americano analizzava spietatamente l’appiattimento del soggetto, reso del tutto subalterno alle esigenze di riproduzione e di allargamento del capitale”.

Non poche delle testimonianze raccolte nel volume (in particolare quelle di Armando Santucci, Eric J. Hobsbawm e Michael Löwy) documentano dunque un interesse non episodico per l’aspetto teorico del processo rivoluzionario in corso a Cuba e per i suoi aspetti più innovativi. In particolare, la critica di schemi mentali e modelli economici importati da altre esperienze, induceva Guevara a uno sguardo molto critico anche nei confronti dell’esperienza sovietica, sia per quanto concerneva un dirigismo economico chiuso nei confronti di qualsiasi iniziativa dal basso, sia per una politica estera espansionista obbediente alla stessa logica imperiale imputata agli Stati Uniti, che non si preoccupò di denunciare apertamente nel discorso tenuto ad Algeri nel 1963 in occasione della Conferenza dell’ONU per il commercio e lo sviluppo.

Non poche delle testimonianze raccolte nel volume (in particolare quelle di Armando Santucci, Eric J. Hobsbawm e Michael Löwy) documentano dunque un interesse non episodico per l’aspetto teorico del processo rivoluzionario in corso a Cuba e per i suoi aspetti più innovativi. In particolare, la critica di schemi mentali e modelli economici importati da altre esperienze, induceva Guevara a uno sguardo molto critico anche nei confronti dell’esperienza sovietica, sia per quanto concerneva un dirigismo economico chiuso nei confronti di qualsiasi iniziativa dal basso, sia per una politica estera espansionista obbediente alla stessa logica imperiale imputata agli Stati Uniti, che non si preoccupò di denunciare apertamente nel discorso tenuto ad Algeri nel 1963 in occasione della Conferenza dell’ONU per il commercio e lo sviluppo.

D’altra parte, un pensiero ancora ampiamente in fieri comportava non poche antinomie e una sovrapposizione di temi e argomenti nei quali non sempre i quesiti sollevati portavano a conclusioni convincenti. Sono emblematiche, a tale proposito, le annotazioni di Pietro Ingrao su un viaggio di una delegazione del Pci a Cuba, nel 1962: nell’incontro con Che Guevara, quest’ultimo, richiesto di un parere sul movimento comunista dell’Occidente, aveva liquidato la questione con sconcertante nettezza: “La risposta che mi diede – racconta Ingrao – mi ghiacciò: mi disse che il movimento operaio europeo era perduto: stava nell’altro campo. E non lasciò alcun margine”. Che fosse un giudizio sbagliato e ingeneroso, lo si può oggi affermare, non soltanto con il senno di poi. Un giudizio, tra l’altro, che sembra prescindere proprio dal tema gramsciano della conquista delle cittadelle della società civile, e si risolve in un aggiramento delle questioni riguardanti la partecipazione politica e la rappresentanza democratica, compiuto attraverso la riproposizione di un modello di leadership carismatica, nel quale il dirigente si fa immediatamente interprete delle reali esigenze popolari, al di fuori di istituzioni rappresentative: le masse, dice Guevara in Il socialismo e l’uomo a Cuba (uno dei tre scritti riportati alla fine del volume), costituiscono un’entità multiforme, che, malgrado la propria eterogeneità, “segue senza esitare i propri dirigenti, in particolare Fidel Castro; ma il grado in cui questi si è guadagnato tale fiducia risponde precisamente al modo in cui egli interpreta i desideri del popolo, le sue aspirazioni, e alla lotta sincera per il mantenimento delle promesse fatte”.

A trent’anni di distanza dalla dissoluzione del blocco sovietico, questo modo sbrigativo di affrontare il grande tema del raccordo tra istituzioni e società civile appare il retaggio di un approccio datato e da consegnare senza troppi rimpianti alla riflessione degli storici. Al tempo stesso, però, è innegabile che la crisi di quel tipo di radicalismo politico non ha cancellato le molteplici radici materiali di cui esso si è alimentato: nel mondo globalizzato e interdipendente, le ingiustizie sociali e l’incremento a livello planetario della sfera delle povertà materiali e culturali hanno confutato, nei fatti, la banalizzazione implicita nell’equazione neo liberista tra democrazia politica ed economia di mercato, un’equazione i cui presupposti sono stati revocati in dubbio da una crisi economica più grave e più lunga di quella degli anni 30 del secolo passato. Il quesito sulla sostenibilità di un modello di sviluppo orientato dal profitto si propone nuovamente, nel momento in cui dalla crisi si è generata un’ondata populista, nazionalista e xenofoba senza precedenti dalla fine del secondo conflitto mondiale. In un’epoca in cui l’involuzione politica e culturale aspira a presentarsi sotto l’etichetta del cambiamento, rievocare l’utopia rivoluzionaria di Ernesto “Che” Guevara può sollecitare, in climi e contesti certo profondamente cambiati, a restituire credibilità e legittimità a un’idea di una politica non appiattita sulla ineluttabilità del presente e pronta a rivendicare la concretezza di un progetto di società fondato sull’equità sociale, sulla solidarietà internazionale tra gli oppressi di tutti i Paesi, sull’apertura delle frontiere e sull’abbattimento di muri e di barriere le cui fondamenta potrebbero, alla fine, essere erose da qualche vecchia talpa, ancora in vita e ancora, inopinatamente, al lavoro.

Pubblicato lunedì 20 Maggio 2019

Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/un-rivoluzionario-il-mito-e-la-storia/