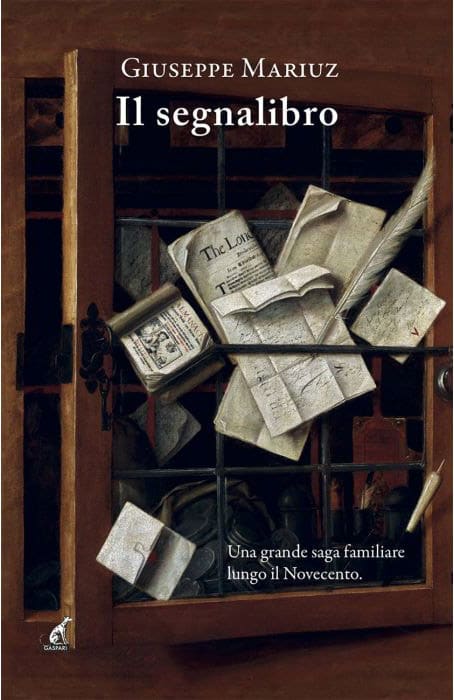

Giuseppe Mariuz è tornato in libreria con Il segnalibro (Gaspari Editore), dopo aver pubblicato una corposa biografia su Pasolini – e quindi scandagliato un Friuli culturale e politico prima e dopo il secondo dopoguerra – aver raccontato la lotta di Liberazione attraverso la biografia “Pantera” il ribelle. Vita di Giuseppe Del Mei 1924-1944, combattente Medaglia d’Oro della Resistenza, aver studiato e analizzato le lotte contadine del Cormor, aver pubblicato raccolte di poesia e altri saggi. Ora il nuovo romanzo, che è uscito tre anni dopo Sangue tra le primule.

Giuseppe Mariuz è tornato in libreria con Il segnalibro (Gaspari Editore), dopo aver pubblicato una corposa biografia su Pasolini – e quindi scandagliato un Friuli culturale e politico prima e dopo il secondo dopoguerra – aver raccontato la lotta di Liberazione attraverso la biografia “Pantera” il ribelle. Vita di Giuseppe Del Mei 1924-1944, combattente Medaglia d’Oro della Resistenza, aver studiato e analizzato le lotte contadine del Cormor, aver pubblicato raccolte di poesia e altri saggi. Ora il nuovo romanzo, che è uscito tre anni dopo Sangue tra le primule.

In questo lavoro convivono due livelli di narrazione: quello storico e quello creativo-inventivo: due aspetti letterari che si intrecciano così tanto che è spesso difficile separarli. Lo scrittore accompagna i personaggi che, seppur di fantasia, vestono l’abito della verosimiglianza; sono delle persone e delle vicende possibili, in quanto portano con sé le motivazioni esistenziali di chi ha attraversato realmente la storia del 900. Nel romanzo, infatti, ci sono ampie descrizioni delle atrocità della guerra e dei terribili fatti quotidiani a questa legati.

Mariuz fa dialogare la grande storia con quella personale e unica dei protagonisti, ricca di ricordi, costruita sulle testimonianze e sulle emozioni. Le avversità che il dipanarsi degli eventi ha gettato sui protagonisti hanno permesso a tutti, uomini, donne, soldati, giovani, giovanissimi, di maturare e di impostare liberamente la propria esistenza dopo aver vissuto esperienze cariche di incertezze e di dubbi, ma anche sicuri dell’unica verità che tutto, un giorno, finisce.

Come sottolinea l’autore, agli uomini e alle donne spetta assecondare gli eventi rimanendo però sempre protagonisti delle proprie decisioni, sia quelle immediate che quelle in divenire, quelle che generano felicità e quelle che preannunciano tristezze. Il segnalibro ha una lunga e articolata trama che inizia con la grande guerra e si conclude sotto la torre Eiffel, al rimbombo degli slogan del ’68 e delle canzoni dei Beatles. Nell’attraversare quasi tutto il 900, l’autore fa vivere ai suoi protagonisti le brutalità della guerra di trincea, la prigionia, il difficile ritorno in patria, la nascita del fascismo, l’adattamento e il rifiuto dell’autoritarismo, le esasperazioni della dittatura, le scelte resistenziali, le conseguenze dell’occupazione nazista e l’infame collaborazionismo delle brigate nere. Infine l’amaro e triste, ma sempre promettente, il ritorno alla libertà.

Come sottolinea l’autore, agli uomini e alle donne spetta assecondare gli eventi rimanendo però sempre protagonisti delle proprie decisioni, sia quelle immediate che quelle in divenire, quelle che generano felicità e quelle che preannunciano tristezze. Il segnalibro ha una lunga e articolata trama che inizia con la grande guerra e si conclude sotto la torre Eiffel, al rimbombo degli slogan del ’68 e delle canzoni dei Beatles. Nell’attraversare quasi tutto il 900, l’autore fa vivere ai suoi protagonisti le brutalità della guerra di trincea, la prigionia, il difficile ritorno in patria, la nascita del fascismo, l’adattamento e il rifiuto dell’autoritarismo, le esasperazioni della dittatura, le scelte resistenziali, le conseguenze dell’occupazione nazista e l’infame collaborazionismo delle brigate nere. Infine l’amaro e triste, ma sempre promettente, il ritorno alla libertà.

Una particolarità veramente interessante del romanzo è l’intreccio, lungo un secolo, di due famiglie cattoliche di estrazione contadina, che hanno la stessa attitudine a inciampare nelle tristezze della vita e la stessa volontà di superarle. Con questo spirito entrambe vivono esperienze comuni: le due guerre mondiali, i figli al fronte, il difficile ritorno dei soldati, la fame, l’avvicinarsi della dittatura, la fine delle libertà, gli amori nati per caso. Realtà vissute in due Stati diversi e nemici in guerra: i Quarin, contadini friulani, e i Maier, contadini della Baviera. Se i primi toccano con mano la guerra, vivendo nelle retrovie del fronte, i secondi invece, da temporanei vincitori, si servono dei prigionieri di guerra per coltivare i loro campi.

È la storia di Enrico “Rico” Quarin, combattente nelle trincee del Carso e che, dopo la disfatta di Caporetto, viene catturato dai tedeschi e deportato in Baviera. Grazie alla sua esperienza di contadino viene destinato al lavoro nella fattoria dei Maier, che lo accolgono con la comprensione di chi, a sua volta, vive lo stato di tensione per aver un figlio in guerra. Nascerà un amore tra Rico e Loremarie, moglie di Gerhard, il figlio soldato della famiglia.

Dopo le terribili esperienze belliche, si vuole dimenticare e così i protagonisti affrontano, con spirito rinnovato, gli anni a seguire. Che per Rico Quarin sono il fascismo e per Gerhard e Loremarie, che nel frattempo ha dato vita a Erich (il nome scelto per il neonato non è casuale), si identificano col nazismo.

Mariuz racconta il rapporto della famiglia Quarin con il ventennio mussoliniano mettendo in evidenza, nella microstoria di San Giovanni di Casarsa, i diversi atteggiamenti del padre Rico e del figlio Carlo. Se il primo cerca di non rendere più difficile la sopportazione del fascismo, il secondo vuole ribellarsi ed entrare nella Resistenza: un po’ la metafora dell’Italia del ventennio.

Le due famiglie si ritrovano durante l’occupazione nazista in Friuli, senza però riconoscersi. Il giovane Erich viene trasferito da Parigi al paesino dei Quarin. L’autore descrive i contatti umani tra il soldato tedesco e la famiglia friulana. Scattano simpatie e odi politici, richiami sentimentali e diffidenze di popoli. Il segnalibro lascia ai margini la guerra e racconta delle persone e dei loro animi, del loro subire la dittatura che preclude ogni sentimento personale.

Dopo la crudezza degli eventi narrati, le descrizioni delle sofferenze dei soldati e della gente comune durante la guerra, di sentimenti e sensazioni che mettono a nudo le ingiustizie dei nazionalismi novecenteschi, Mariuz esplora i principi di solidarietà e fratellanza di popoli, indipendentemente dalla loro origine. All’ultimo dei Quarin spetta esternare la felicità di una libertà ritrovata nell’indagare il sorriso di una ragazzina francese, pronipote di un contadino della Baviera, e nella dolcezza di nonna Loremarie mentre gli dona un caro ricordo, simbolo di un passato che non va dimenticato.

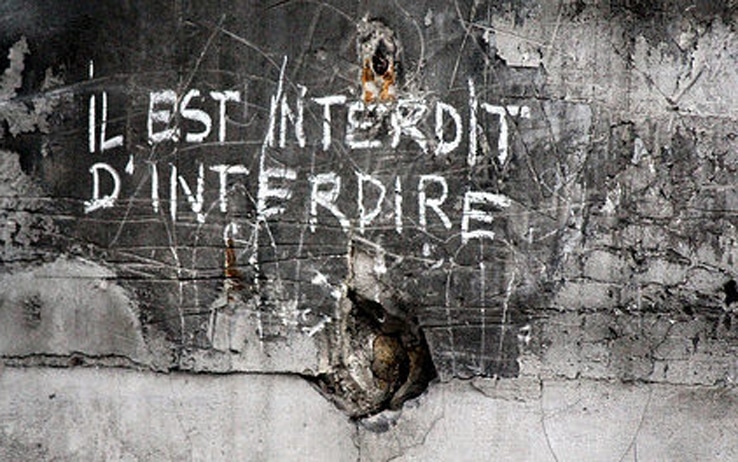

Mariuz lascia quindi la storia in mano ai giovani della “fantasia al potere”; a quei giovani – la sua generazione – che hanno saputo fare tesoro della storia del 900, e che ora vivono democraticamente in un’Europa che i loro padri hanno prima sognato, poi immaginato e infine visto costruire. Spetta ora a loro, come giovani partigiani, difendere i sogni di chi ha liberato la libertà.

Mariuz lascia quindi la storia in mano ai giovani della “fantasia al potere”; a quei giovani – la sua generazione – che hanno saputo fare tesoro della storia del 900, e che ora vivono democraticamente in un’Europa che i loro padri hanno prima sognato, poi immaginato e infine visto costruire. Spetta ora a loro, come giovani partigiani, difendere i sogni di chi ha liberato la libertà.

Diego Collovini, docente di storia dell’arte moderna all’ABA G. B. Tiepolo di Udine, componente del Comitato nazionale Anpi

Pubblicato sabato 4 Settembre 2021

Stampato il 05/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/una-storia-non-molto-privata/