A volte sembrava il pianto dolce di un sassofono, altre lo squillo acuto di una tromba. La sua voce ti camminava sotto pelle e rimaneva lì. Non ho mai sentito nessun altro cantare come Billie. Il suo fraseggio era una conversazione a cuore aperto con il mondo là fuori (…), aveva qualcosa di sacro. Timme Rosenkrantz

Ricostruire la vita di Billie Holiday è operazione assai complessa. Nonostante le numerose biografie dell’artista di Philadelphia e un’autobiografia nel 1956, Lady sings the blues, gli studi dei musicologi, le incisioni discografiche, le fotografie e i film – tra cui il recente Gli Stati Uniti contro Billie Holiday di Lee Daniels – raccontare Lady Day significa seguire una trama densa, in cui sono intrecciati fili di vario colore e spessore.

Storie di vita, dall’infanzia e l’adolescenza trascorse in miseria, fino a una maturità che neanche si compie per la morte a quarantaquattro anni.

Storie di vita, dall’infanzia e l’adolescenza trascorse in miseria, fino a una maturità che neanche si compie per la morte a quarantaquattro anni.

Insieme ai risvolti di una carriera nel mondo dello spettacolo in cui l’originalità della voce e il modo di cantare aprono nuove strade nella musica, in un momento storico di grande vivacità artistica, tra l’invenzione del jazz, la lunga vita del blues, gli esordi del rock, la canzone di protesta ante litteram. E così si sommano le diverse identità di Billie: la donna nera che si batte per i diritti degli afroamericani, la chanteuse sofisticata, l’Edith Piaf d’oltreoceano. La front woman di una jazz band, la solista accompagnata da una orchestra classica. A cui si aggiungono i diversi nomi d’arte: da Eleonora Harris alle varie versioni di Billie Halliday, Holliday, Holiday fino a Lady Day.

Il tutto, in un’America di forti contrasti razziali, discriminazioni verso le donne, sfruttamento e razzismo. Un’America fatta di estremi, dove si passa dalla povertà al successo, dall’indigenza ai paradisi artificiali; dall’anonimato e dai bassifondi alle passerelle più prestigiose, al mondo dell’alta società di New York, Broadway, il Village, fulcro di artisti e intellettuali.

Il tutto, in un’America di forti contrasti razziali, discriminazioni verso le donne, sfruttamento e razzismo. Un’America fatta di estremi, dove si passa dalla povertà al successo, dall’indigenza ai paradisi artificiali; dall’anonimato e dai bassifondi alle passerelle più prestigiose, al mondo dell’alta società di New York, Broadway, il Village, fulcro di artisti e intellettuali.

Di fatto la sua è una personalità enigmatica sotto tutti i punti di vista. Conseguenza di uno stile di vita mortificante, tra povertà, razzismo, abuso di droga, amori maledetti, con cui in molti hanno giustificato un repertorio e uno stile di canto malinconico. Che invece è il frutto di un talento, di un temperamento musicale che ha esplorato il blues e il jazz senza per questo identificarsi in maniera definitiva né con l’uno e né con l’altro genere musicale. Una amalgama di tracce disseminate lungo un sentiero contorto guidato da una grossa dose di genio.

Di certo si sa che quando venne alla luce i suoi genitori erano due minorenni che non si erano mai sposati e mai avevano convissuto. Concepita in un parco divertimenti o a un ballo, Eleanora Fagan o Elinore Harris, viene al mondo il 7 aprile 1915 a Philadelphia.

Del padre Clarence Holiday, suonatore di banjo, si saprà sempre poco, mentre dalla madre Sarah Sadie Fagan, ballerina di fila, Billie si separerà presto: Sadie si trasferisce a New York dove trova lavoro come domestica mentre la figlia resta dai nonni materni e da una cugina a Baltimora. Qui abita anche una bisnonna che da giovane, schiava in una grande piantagione della Virginia, aveva avuto sedici figli dal proprio padrone. Billie tornerà spesso alle sue radici quando le toccherà affrontare la violenza razzista anche da parte di chi, tra i neri, considerava la sua pelle troppo chiara.

La ragazzina raggiunge la madre a New York nel 1929, l’anno della crisi della borsa a Wall Street, nei tempi bui del Proibizionismo che aveva drasticamente trasformato l’industria del divertimento. Ad Harlem, però, si fa musica nei piccoli cabaret: nei club di quartiere l’ambiente è vivace, molte donne trovano spazio per esibirsi in generi diversi, tutti figli della cultura afroamericana e delle prime originali forme di spettacolo.

I Minstrel shows, nati fra il 1830 e il 1840, furono la prima tipologia di teatro musicale statunitense, che permise agli interpreti di liberarsi dalle tante convenzioni tecniche e formali del cantante lirico classico ed ebbero un ruolo fondamentale nella nascita dell’industria discografica. Si trattava di una mescolanza di numeri comici, varietà, danze e musica, interpretati da attori bianchi con il volto dipinto di nero, cioè in blackface, o da afroamericani sempre con il volto dipinto di nero. I Minstrel shows rappresentavano i neri in maniera stereotipata, e quasi sempre offensiva e caricaturale, mostrati come ignoranti, pigri e superstiziosi. Lo spettacolo era ambientato solitamente in una piantagione e fra i personaggi tipici vi era lo schiavo, felice della sua condizione e sempre allegro. In seguito comparvero altre figure come la matrona black mammy che rimproverava il marito, il vecchio zio, la provocante ragazza mulatta, il soldato nero.

I Minstrel shows, nati fra il 1830 e il 1840, furono la prima tipologia di teatro musicale statunitense, che permise agli interpreti di liberarsi dalle tante convenzioni tecniche e formali del cantante lirico classico ed ebbero un ruolo fondamentale nella nascita dell’industria discografica. Si trattava di una mescolanza di numeri comici, varietà, danze e musica, interpretati da attori bianchi con il volto dipinto di nero, cioè in blackface, o da afroamericani sempre con il volto dipinto di nero. I Minstrel shows rappresentavano i neri in maniera stereotipata, e quasi sempre offensiva e caricaturale, mostrati come ignoranti, pigri e superstiziosi. Lo spettacolo era ambientato solitamente in una piantagione e fra i personaggi tipici vi era lo schiavo, felice della sua condizione e sempre allegro. In seguito comparvero altre figure come la matrona black mammy che rimproverava il marito, il vecchio zio, la provocante ragazza mulatta, il soldato nero.

La Minstrelsy, l’arte dei menestrelli, coinvolse sia artisti neri – la stessa Billie Holiday, come tante altre cantanti nere del tempo, fu costretta a scurirsi il volto per apparire nera come i musicisti che l’accompagnavano –, sia artisti bianchi che ricorrevano al blackface: tra i più noti troviamo Libby Holman e Al Jolson, che ebbero notevole successo anche fuori dall’America. Quest’ultimo, ebreo nato in Lituania (allora parte dell’Impero Russo) e naturalizzato statunitense, era l’artista preferito di Eva Braun. Tra le donne di successo, la bianca May Irwin, quando si esibiva nelle darkey songs, con il fascino della voce e con la colorazione al volto, poteva far credere di essere una cantante nera. A questi spettacoli assisteva un pubblico soprattutto bianco, che poteva divertirsi nella parodia della gente nera. La musica popolare, così, mostrava la sua natura di maschera attraverso cui tentare un dialogo o esternare il conflitto piuttosto vivo tra culture e generi.

La Minstrelsy, l’arte dei menestrelli, coinvolse sia artisti neri – la stessa Billie Holiday, come tante altre cantanti nere del tempo, fu costretta a scurirsi il volto per apparire nera come i musicisti che l’accompagnavano –, sia artisti bianchi che ricorrevano al blackface: tra i più noti troviamo Libby Holman e Al Jolson, che ebbero notevole successo anche fuori dall’America. Quest’ultimo, ebreo nato in Lituania (allora parte dell’Impero Russo) e naturalizzato statunitense, era l’artista preferito di Eva Braun. Tra le donne di successo, la bianca May Irwin, quando si esibiva nelle darkey songs, con il fascino della voce e con la colorazione al volto, poteva far credere di essere una cantante nera. A questi spettacoli assisteva un pubblico soprattutto bianco, che poteva divertirsi nella parodia della gente nera. La musica popolare, così, mostrava la sua natura di maschera attraverso cui tentare un dialogo o esternare il conflitto piuttosto vivo tra culture e generi.

Tra le artiste che si esibiscono negli anni della formazione di Billie, vi sono le coon shouters che derivano le loro performances proprio dagli spettacoli minstrel basati sul repertorio delle coon songs, canzoni che ritraevano i neri americani con gli stereotipi della classe bianca dominante, canzoni cantate in dialetto Negro che avevano lo scopo di far divertire i bianchi. “Dal 1880 al 1920 – scrive Szwed – le coon songs furono la moda del momento (…), erano sciocche, offensive e crudeli”. Ma divertivano. Nessuna tra le coon shouters poteva competere con Eva Tanguay, canadese che truccava il volto di nero e cantava canzoni sconce. Le red-hot mama, invece, erano le cantanti di vaudeville che, attraverso l’ironia, manifestavano un atteggiamento di sfida verso gli uomini. Erano figure maestose, di forte temperamento e carattere. Si rifacevano a cantanti bianche come la Tanguay oppure a blueswoman come l’afroamericana Ma Rainey, che sarà la prima a determinare con forza uno stile di canto, con la capacità di trasformare l’intrattenimento in un evento sacro. Per il suo carisma, per una voce potente e anche una certa comicità, un’autorevolezza che le consentiva di essere credibile. Una voce di ispirazione per le tante che seguiranno.

Tra le artiste che si esibiscono negli anni della formazione di Billie, vi sono le coon shouters che derivano le loro performances proprio dagli spettacoli minstrel basati sul repertorio delle coon songs, canzoni che ritraevano i neri americani con gli stereotipi della classe bianca dominante, canzoni cantate in dialetto Negro che avevano lo scopo di far divertire i bianchi. “Dal 1880 al 1920 – scrive Szwed – le coon songs furono la moda del momento (…), erano sciocche, offensive e crudeli”. Ma divertivano. Nessuna tra le coon shouters poteva competere con Eva Tanguay, canadese che truccava il volto di nero e cantava canzoni sconce. Le red-hot mama, invece, erano le cantanti di vaudeville che, attraverso l’ironia, manifestavano un atteggiamento di sfida verso gli uomini. Erano figure maestose, di forte temperamento e carattere. Si rifacevano a cantanti bianche come la Tanguay oppure a blueswoman come l’afroamericana Ma Rainey, che sarà la prima a determinare con forza uno stile di canto, con la capacità di trasformare l’intrattenimento in un evento sacro. Per il suo carisma, per una voce potente e anche una certa comicità, un’autorevolezza che le consentiva di essere credibile. Una voce di ispirazione per le tante che seguiranno.

Tra le hot-mama più caratteristiche c’è Sophie Tucker, ucraina che cominciò a esibirsi senza più nascondere il colore bianco della sua pelle. Dichiarando le sue origini e il fatto di essere ebrea, mostrava nelle sue interpretazioni un forte spirito di indipendenza. Con lei si inaugurerà la Jazz Age.

E poi le flappers, che impersonavano ragazze maliziose e cantavano con voce infantile. Tra le più note, Helen Kane, ispiratrice del personaggio di Betty Boop. Infine le torch-singers erano le interpreti delle torch songs, canzoni provenienti dalla Francia di fine Ottocento e dalla Germania di inizio secolo, incentrate sugli amori non corrisposti e maledetti.

Dalla metà del Novecento, dunque, era chiaro come la fonte della canzone americana fosse nera, derivata dai generi citati, come dagli spirituals, canti di grande potenza espressiva. Diversi critici ravvisano l’importanza dell’ascesa dei cantanti afroamericani, che soppiantarono la musica classica europea, rompendo totalmente con la tradizione musicale bianca.

Oltre alle interpreti di cui si è detto, altre significative ispirano la carriera di Billie. Ovvero Mildred Bailey, la chanteuse Mabel Mercer e soprattutto Ethel Waters, cantante eclettica, capace di recitare il blues e quasi di anticipare il rap, usando il parlato nelle sue esibizioni. Infine, le voci di Luis Armostrong, di cui Billie adorava stile e tecnica, e di Bessie Smith, straordinaria nella capacità di evocare emozioni.

Il repertorio su cui Billie fonda la sua identità musicale trae spunto, dunque, dalle citate torch songs, con testi che davano voce a figure femminili che raccontavano le loro vicissitudini, tristi e amare. Le interpreti incarnavano vicende tragiche di dive decadute, amanti suicide, di prostitute sfruttate e abbandonate. Tra le torch songs e le canzoni blues si possono ravvisare diverse analogie: similitudini armoniche, ritmiche e la stessa atmosfera malinconica. Ma le canzoni blues estendono il tono mesto e l’atmosfera tragica a una vasta gamma di temi. Non solo l’amore non corrisposto o le storie di prostituzione, ma anche la guerra, la povertà, l’emigrazione, la vita di solitudine, lo sfruttamento sul lavoro. L’analogia più forte riguarda l’interprete: “Sia nelle torch songs sia in quelle blues – scrive Szwed – la cantante è colei che esprime il racconto” e questo determina nel pubblico la convinzione che alla base della canzone ci sia la sua vita.

Infatti, scrive l’autore della biografia: “In questo strano crocevia in cui confluiscono il jazz, il pop, il blues e il torch, in cui ebbero luogo le trasformazioni dell’identità del jazz, e in cui le canzoni vennero trasformate in vite, che si sviluppò la carriera di cantante di Billie Holiday”. Sui suoi esordi e sulla scelta di diventare cantante Billie dichiara di esserci inciampata, senza avere avuto una reale ambizione.

La sua vita, del resto, prima della musica, è un susseguirsi di drammatiche esperienze che contemplano un periodo al riformatorio per bambini neri, la pratica della prostituzione in un bordello, la condanna per adescamento, la violenza sessuale a undici anni, l’estrema povertà, il malaffare, il carcere, la droga. A quindici anni per aiutare la madre a pagare l’affitto e tirare avanti, partecipa a un’audizione come ballerina in un nightclub di Harlem dove, invece, le viene proposto di cantare. Giovane e talentuosa, impressiona il pubblico e comincia a esibirsi regolarmente. Non sempre ottenendo successo.

In alcuni club il suo modo di cantare appare ruvido, scomposto, inadatto. Quando a Chicago sale sulla scena di uno dei più importanti jazz club della città, il gestore la contesta per il suo approccio che risultava lento. In realtà serviva uno speciale talento per cantare su un ritmo rallentato senza andare fuori tempo, cosa che a Billie riusciva naturalmente. Ed era la sua particolarità.

Non solo. Quello che la contraddistingueva era la voce, che agli inizi risultò difficile da interpretare perché troppo diversa dagli standard. “Qualcuno – scrive Szwed – la definì triste, olivastra, impastata di whisky, pigra, felina, fumosa, priva di sentimento, strana”. Certamente inedita, fondata su tecniche e categorie di stile mai praticate che richiese un nuovo inventario di definizioni. Una voce fatta di “cadute fuori battuta, galleggiamento, respirazione inaspettata, raccolta di note per poi lasciarle cadere”. Esiste, infatti, un aspetto di mistero che circonda l’arte del canto di Billie: “Buona parte del suo canto – scrive il critico Gunther Schuller – va al di là di se stesso per trasformarsi in un documento umano”. Qualcosa di profondamente inesplicabile.

Tra i brani in cui maggiormente emerge questa sua abilità tecnica c’è I’ll be seeing you, scritta per uno spettacolo di Broadway del 1938 e da lei incisa nel 1944, immaginata nella città di Parigi dove due persone, camminando per strada, incrociano i loro sguardi e si innamorano. Il rallentato di Billie aggiunge al pezzo una intensa atmosfera di nostalgia. Mentre l’uso del vibrato accentua il carico emotivo di parole e frasi. Una dote che Billie possedeva di natura e che sapeva dosare a dovere.

Il pezzo è diventato celebre in tutto il mondo, interpretato, tra i tanti, dalla statunitense Rickie Lee Jones,

dal cantante e compositore Gene Pitney,

dall’insolito duo Farnçoise Hardy e Iggy Pop.

Importante per la sua vocalità fu anche l’uso del microfono che cominciò a prendere piede dal 1933 e che permise ai cantanti di sentirsi più vicini al pubblico, dando l’illusione di cantare per ogni spettatore in qualsiasi parte del locale, mettendo e in risalto ogni singola espressione vocale senza eccesso di volumi o di gestualità: tutto poteva restare composto ma perfettamente amplificato dallo strumento acustico. E Billie, così, poteva immergersi nel personaggio di cui stava vestendo i panni, totalmente presa nell’arte di comunicare emozioni.

“Quando ti capita di sentire una melodia con dentro qualche cosa – dirà in La Signora canta il Blues – non c’è affatto bisogno di seguire tanti stili, lo senti e basta, e mentre tu la canti anche gli altri sentono qualcosa”.

Con la fine del Proibizionismo, nel 1933 e l’allentarsi della Depressione, New York, con i suoi club sulla Cinquantaduesima a Manhattan, è artefice della più riuscita messa in scena della storia del jazz, con la nascita delle piccole orchestre che accompagnano voci eccezionali ma spesso risucchiate nell’abuso di stupefacenti, dovuto anche alla grande circolazione di droga tra gli artisti. Tra questi, Billie.

La sua carriera si può suddividere in quattro fasi. Dal 1933 al 1942 incide con diverse etichette collegate alla Columbia, grazie al supporto di John Hammond, il grande discografico, giornalista e attivista per i diritti dei neri americani che la scopre, ascoltandola al Monette Moore’s e la lancia come cantante jazz, contornandola dei migliori musicisti da jam session. Come Benny Goodman, Teddy Wilson che già dagli esordi, a soli diciotto anni, con il suo senso indipendente del ritmo, si fa notare e permette a Billie di aggirare la rigidità dell’orchestra e trovare una sua libera collocazione, giocando molto anche sull’improvvisazione.

Con Goodman realizza alcuni dei pezzi più riusciti dell’intera discografia: Your mother’s son-in-law.

What a little moonlight will do, invece, accompagnata dall’orchestra di Teddy Wilson,

e Me, Myself and I.

Nel 1936 comincia a incidere col proprio nome per la Vocalion e successivamente lavora con grandi artisti del jazz come Count Basie, il sassofonista e clarinettista Artie Shaw e Lester Young, che inventa per lei il soprannome Lady Day. Si esibisce assieme a musicisti bianchi, tra le prime, ma questo non le evita di subire umiliazioni razziali: nei locali dove canta, è costretta a entrare dall’ingresso riservato ai neri e rimanere chiusa in camerino fino all’entrata in scena. Solo sul palcoscenico diventava la grande diva.

Nello stesso anno registra la sua versione di Summertime,

e di I Loves You Porgy tratte dal musical di George Gershwin Porgy and Bess, opera sulla condizione della popolazione rurale nera.

Sempre di Gershwin, è la toccante The Man I Love.

Di questi anni è anche una scelta importante nella sua carriera, l’interpretazione di Strange Fruit, la prima vera canzone politica cantata da una donna e da una donna afroamericana. La Holiday acquista tutto un altro spessore come interprete, non più una ammaliante intrattenitrice, ma una voce di denuncia.

Nel 1942 passa alla Commodore Records, una piccola casa discografica jazz, dove continua il suo percorso di cantante e interprete di torch songs, con grande enfasi e con più raffinati arrangiamenti che virano verso il pop.

Il suo abuso di alcol e droghe ora supera drammaticamente il limite. La sua tossicodipendenza, le imputazioni a suo carico e i problemi con la polizia erano cosa nota e all’ordine del giorno. Arriverà al culmine della sua autodistruzione, scontando un anno di carcere, con l’accusa di detenzione di stupefacenti. Ma seguiranno altre denunce e ripetute accuse.

Il suo abuso di alcol e droghe ora supera drammaticamente il limite. La sua tossicodipendenza, le imputazioni a suo carico e i problemi con la polizia erano cosa nota e all’ordine del giorno. Arriverà al culmine della sua autodistruzione, scontando un anno di carcere, con l’accusa di detenzione di stupefacenti. Ma seguiranno altre denunce e ripetute accuse.

Nella terza fase, negli anni Cinquanta, Norman Granz alla guida della Verve Records di Los Angeles, incoraggia Billie a riproporre i più importanti standard jazz e blues (che saranno raccolti in Songs for Distingué Lovers, album del 1958) e a rivisitare i suoi successi secondo una nuova luce e una voce matura e scarna. Tra questi: I Whished on the Moon,

Billie’s blues (conosciuta anche come I love my man),

My man, canzone di origine francese, di cui Billie registrerà diciotto versioni.

Poi, All of me, lo standard jazz Lover man, del 1945, premiato con il Grammy Hall of Fame Award 1989,

Love for sale,

Come back to me, Gloomy Sunday, il triste racconto di un amore finito seguito dalla preparazione di un suicidio.

Canzone mito, la canteranno da Sinead O’Connor

a Björk.

Come anche God blessed the child, di cui ancora non si conosce il reale significato, forse tratta da un passaggio della Bibbia, sul tema della disparità tra coloro che hanno e coloro che non posseggono nulla.

https://www.youtube.com/watch?v=Z_1LfT1MvzI

L’ultima fase è segnata dall’aggravamento dello stato di salute di Billie, con l’abuso di alcol e droghe oltre ogni limite, e la sua voce così cambiata da doversi esprimere in uno stile quasi totalmente parlato. Con un’orchestra di quaranta elementi e l’arrangiamento di Ray Ellis, nel 1958 incide Lady in Satin, per molti il condensato puro della sua arte, con pezzi memorabili come I’m A Fool To Want You, che inaugurano uno stile poi noto come easy listening.

Occorre soffermarsi, però, sulla canzone che l’ha resa celebre e soprattutto pioniera, voce di protesta antirazziale, Strange Fruit.

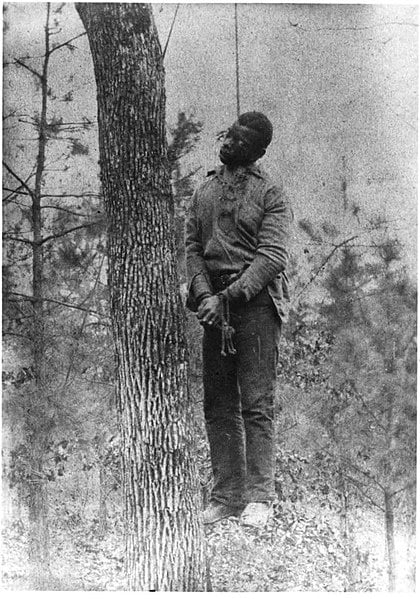

Scritta dall’insegnante di inglese della De Witt Clinton High School del Bronx, poeta, compositore e attivista politico Abel Meeropol, per denunciare la pratica dei linciaggi tutt’altro che infrequente in quegli anni.

In un’atmosfera da sagra popolare, uomini neri venivano assassinati e poi appesi agli alberi perché tutti li potessero vedere e trarne lezione: gli strani frutti altro non erano che i cadaveri esposti. La maggior parte di queste esecuzioni avveniva al Sud, spesso in cittadine piccole e abitate da povera gente. Le accuse a cui erano soggetti i condannati erano le più varie: omicidio, stupro, furto. Ma bastava che un nero insultasse un bianco, o si vantasse di qualsiasi cosa o semplicemente acquistasse un bene per attirarsi la punizione che meritava. “In alcuni casi – scrive David Margolick nel volume Strange Fruit – non c’erano neppure reali infrazioni, lo si faceva solo per ricordare ai neri ‘arroganti’ che dovevano stare al loro posto”. Nello stesso volume, il giornalista afroamericano Vernon Jarret ricorda di “bianchi che indossavano l’abito della domenica (…) per presenziare ai linciaggi, come se il razzismo fosse una forma di vero patriottismo: ‘Sono un vero americano, lincio i neri. Così imparano a stare al loro posto’”.

In un’atmosfera da sagra popolare, uomini neri venivano assassinati e poi appesi agli alberi perché tutti li potessero vedere e trarne lezione: gli strani frutti altro non erano che i cadaveri esposti. La maggior parte di queste esecuzioni avveniva al Sud, spesso in cittadine piccole e abitate da povera gente. Le accuse a cui erano soggetti i condannati erano le più varie: omicidio, stupro, furto. Ma bastava che un nero insultasse un bianco, o si vantasse di qualsiasi cosa o semplicemente acquistasse un bene per attirarsi la punizione che meritava. “In alcuni casi – scrive David Margolick nel volume Strange Fruit – non c’erano neppure reali infrazioni, lo si faceva solo per ricordare ai neri ‘arroganti’ che dovevano stare al loro posto”. Nello stesso volume, il giornalista afroamericano Vernon Jarret ricorda di “bianchi che indossavano l’abito della domenica (…) per presenziare ai linciaggi, come se il razzismo fosse una forma di vero patriottismo: ‘Sono un vero americano, lincio i neri. Così imparano a stare al loro posto’”.

Quando Billie eseguì la canzone, nel 1939, i linciaggi erano diminuiti di numero ma non era cambiata la mentalità di chi riteneva fossero una pena giusta. È probabile che l’autore del pezzo venne influenzato da un doppio linciaggio che avvenne sulla linea di confine tra gli stati del Maryland e della Pennsylvania, nel 1930, fissato da una fotografia che lo ossessionò per diverso tempo. Scrisse allora testo e musica e la canzone venne inizialmente eseguita nei circoli di sinistra, da amici o membri che frequentavano il sindacato degli insegnanti.

Venne proposta a Billie dal direttore artistico del Café Society, in cui venne ingaggiata dopo la fine del tour con la band di Artie Shaw. Il Café Society era un luogo inusuale anche per il Greenwich Village di New York, frequentato da sostenitori di sinistra, da neri e da bianchi che fraternizzavano sul palco o tra il pubblico. “La clientela – scrive lo storico David Stowe nel volume di Margolick – era rappresentata da leader sindacali, intellettuali, scrittori, amanti del jazz, celebrità, studenti e simpatizzanti di sinistra assortiti”. Una sintesi di culture, tra il cabaret della Berlino di Weimar e il jazz club di Harlem. Un luogo in cui potevano incontrarsi Charlie Chaplin, Lauren Bacall e Sarah Vaughan. Solo qui poteva essere eseguita e compresa nella sua provocazione una canzone come Strange Fruit. Un brano insolito, totalmente estraneo a ciò che fino a quel momento Billie aveva cantato: non un dramma d’amore o una storia romantica, ma una canzone di protesta sociale. E lei accettò di darvi voce.

La prima volta la cantò ad Harlem, nel 1938, in occasione di una festa: quando il testo venne recepito “la folla si arrestò, l’appartamento si trasformò in una cattedrale e la festa in un funerale”, scrive Margolick. All’inizio ci fu solo silenzio, poi grida di incoraggiamento, forti applausi che diedero a Billie il coraggio di portarla sul palcoscenico del Café Society. Qui il pubblico comprese subito il messaggio, oltre al sincero dolore di Billie mentre la interpretava e le riservò una ovazione. Nessuno prima di quel momento aveva mai affrontato un tema così scandaloso in modo così diretto. Era la prima volta che qualcuno raccontava ciò che subivano i neri attraverso una comunicazione poetica, ma chiara ed efficace come una testimonianza firmata. La canzone di protesta, infatti, si sarebbe espressa poco dopo, negli anni Cinquanta. Le parole e le immagini evocate nel brano lasciavano sgomenti, tanto che il pezzo ricevette attenzioni dell’Fbi, nella convinzione che fosse stato il Partito comunista a indurre l’autore a scriverla, costringendo l’interprete Billie Holiday a cantarla. Si dovettero più volte chiarire i fatti.

La prima volta la cantò ad Harlem, nel 1938, in occasione di una festa: quando il testo venne recepito “la folla si arrestò, l’appartamento si trasformò in una cattedrale e la festa in un funerale”, scrive Margolick. All’inizio ci fu solo silenzio, poi grida di incoraggiamento, forti applausi che diedero a Billie il coraggio di portarla sul palcoscenico del Café Society. Qui il pubblico comprese subito il messaggio, oltre al sincero dolore di Billie mentre la interpretava e le riservò una ovazione. Nessuno prima di quel momento aveva mai affrontato un tema così scandaloso in modo così diretto. Era la prima volta che qualcuno raccontava ciò che subivano i neri attraverso una comunicazione poetica, ma chiara ed efficace come una testimonianza firmata. La canzone di protesta, infatti, si sarebbe espressa poco dopo, negli anni Cinquanta. Le parole e le immagini evocate nel brano lasciavano sgomenti, tanto che il pezzo ricevette attenzioni dell’Fbi, nella convinzione che fosse stato il Partito comunista a indurre l’autore a scriverla, costringendo l’interprete Billie Holiday a cantarla. Si dovettero più volte chiarire i fatti.

Venne registrata il 20 aprile 1939 in uno studio tra la Quinta Avenue e la 55ª, insieme a Fine and Mellow,

Yesterdays

e I Gotta Right to sing the blues.

Come hanno sottolineato tanti critici l’atteggiamento di Holiday nell’interpretare il pezzo non fu di vittimismo e venne omessa qualsiasi forma di teatralità. Il sentimento prevalente era il disprezzo e la certezza di essere nel giusto: “Il dolore c’è – scrive Margolick – ma non viene messo in mostra. Il tono non è mai sopra le righe, la voce di Billie, toccante e finemente strutturata, raggiunge un miracoloso equilibrio”. Non uno stile lacrimevole, ma l’oggettivo rispetto per i fatti narrati.

Dopo di lei poche hanno avuto il coraggio di cantarla, se non Nina Simone.

Nel 1959, a causa dell’abuso di droghe e alcol, Billie Holiday ha un malore e viene ricoverata al Metropolitan Hospital di Harlem. Si dirà, problemi di fegato e cardiovascolari. Nella sua stanza verrà trovata eroina. Sarà dichiarata in arresto, gli oggetti personali requisiti, in un via vai di agenti e avvocati che le faranno firmare contratti per incisioni, realizzazioni di film, pubblicazione di libri. Intanto, infermieri e personale del reparto le chiedevano autografi, ascoltando i suoi dischi. Billie Holiday, in quella camera di ospedale, morirà il 17 luglio 1959, all’età di quarantaquattro anni.

Nel 1959, a causa dell’abuso di droghe e alcol, Billie Holiday ha un malore e viene ricoverata al Metropolitan Hospital di Harlem. Si dirà, problemi di fegato e cardiovascolari. Nella sua stanza verrà trovata eroina. Sarà dichiarata in arresto, gli oggetti personali requisiti, in un via vai di agenti e avvocati che le faranno firmare contratti per incisioni, realizzazioni di film, pubblicazione di libri. Intanto, infermieri e personale del reparto le chiedevano autografi, ascoltando i suoi dischi. Billie Holiday, in quella camera di ospedale, morirà il 17 luglio 1959, all’età di quarantaquattro anni.

“Sono Billie Holiday. Cantare è l’unica cosa che so fare, e loro non vogliono lasciarmela fare. Si aspettano forse che io torni a strofinare scale come facevo agli inizi della mia vita?”, disse.

Una vita affrancata dalla miseria attraverso una vocazione al canto innata, un impeto ribelle, uno spirito audace, che le hanno permesso di imporre uno stile personale e inedito a club, orchestre, a produttori e discografici. Figura tragica e fragile, ma dal talento superbo, di chi spezza le convenzioni e cambia le regole dell’arte divenendo immortale.

Tra i tanti documentari che raccontano il suo talento, Billie Holiday – A Sensation.

Chiara Ferrari, autrice del libro Le donne del folk. Cantare gli ultimi. Dalle battaglie di ieri a quelle di oggi. Edizioni Interno 4, 2021; coautrice del documentario Cantacronache, 1958-1962. Politica e protesta in musica. Da Cantacronache a Ivano Fossati, edizioni Unicopli

Pubblicato sabato 16 Luglio 2022

Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/pentagramma/il-canto-libero-di-billie-holiday/