Abito due mondi, vivo sul crinale ho tante identità,

ma conosco bene la parte dove stare

“La scelta”, Marco Rovelli

Il doppio CD Con il cuore nella rivolta. Canzoni sulla Resistenza, edito da Squilibri, il cui direttore Domenico Ferraro è fermamente convinto della valore delle canzoni come strumento per fare memoria (e lo si ringrazia per tutto l’impegno profuso), è un progetto che contiene in sé numerosi pregi: l’essere testimonianza di un processo di sedimentazione nel presente di uno degli eventi drammatici e allo stesso tempo titanici del nostro Paese; il valore artistico dato dalla qualità dei contributi, quello educativo che fa di esso un’opportunità formativa da proporre anche in scuole, luoghi di aggregazione giovanile perché le nuove generazioni possano disporre di un atlante sonoro esteso in cui collocare le tracce di una memoria, quella della Resistenza, che il passare degli anni non ha scalfito e che alla prova del tempo, oggi si presenta all’appello rinnovata e sempre fedele all’idea di sopravvivere ai contraccolpi, alle mistificazioni, agli offuscamenti, rinnovando “una sfida sempre più urgente in tempi in cui anche la memoria è guardata con sospetto” si legge nel comunicato stampa.

Il doppio CD Con il cuore nella rivolta. Canzoni sulla Resistenza, edito da Squilibri, il cui direttore Domenico Ferraro è fermamente convinto della valore delle canzoni come strumento per fare memoria (e lo si ringrazia per tutto l’impegno profuso), è un progetto che contiene in sé numerosi pregi: l’essere testimonianza di un processo di sedimentazione nel presente di uno degli eventi drammatici e allo stesso tempo titanici del nostro Paese; il valore artistico dato dalla qualità dei contributi, quello educativo che fa di esso un’opportunità formativa da proporre anche in scuole, luoghi di aggregazione giovanile perché le nuove generazioni possano disporre di un atlante sonoro esteso in cui collocare le tracce di una memoria, quella della Resistenza, che il passare degli anni non ha scalfito e che alla prova del tempo, oggi si presenta all’appello rinnovata e sempre fedele all’idea di sopravvivere ai contraccolpi, alle mistificazioni, agli offuscamenti, rinnovando “una sfida sempre più urgente in tempi in cui anche la memoria è guardata con sospetto” si legge nel comunicato stampa.

Le canzoni, certe canzoni, che sempre di più ci accorgiamo essere itinerari per “evadere dall’evasione”, ci conducono a fissare l’attenzione su momenti chiave della storia del Paese, sulle scelte decisive di uomini, di donne il cui grido di libertà ha trovato un megafono per arrivare lontano nel tempo e nello spazio, amplificato e riprodotto. Certamente potenziato. Certo, non tutte godono spesso della diffusione capillare tramite i canali più persuasivi della comunicazione radiofonica, televisiva e social e molte rischiano di ritrovarsi isolate.

Le canzoni, certe canzoni, che sempre di più ci accorgiamo essere itinerari per “evadere dall’evasione”, ci conducono a fissare l’attenzione su momenti chiave della storia del Paese, sulle scelte decisive di uomini, di donne il cui grido di libertà ha trovato un megafono per arrivare lontano nel tempo e nello spazio, amplificato e riprodotto. Certamente potenziato. Certo, non tutte godono spesso della diffusione capillare tramite i canali più persuasivi della comunicazione radiofonica, televisiva e social e molte rischiano di ritrovarsi isolate.

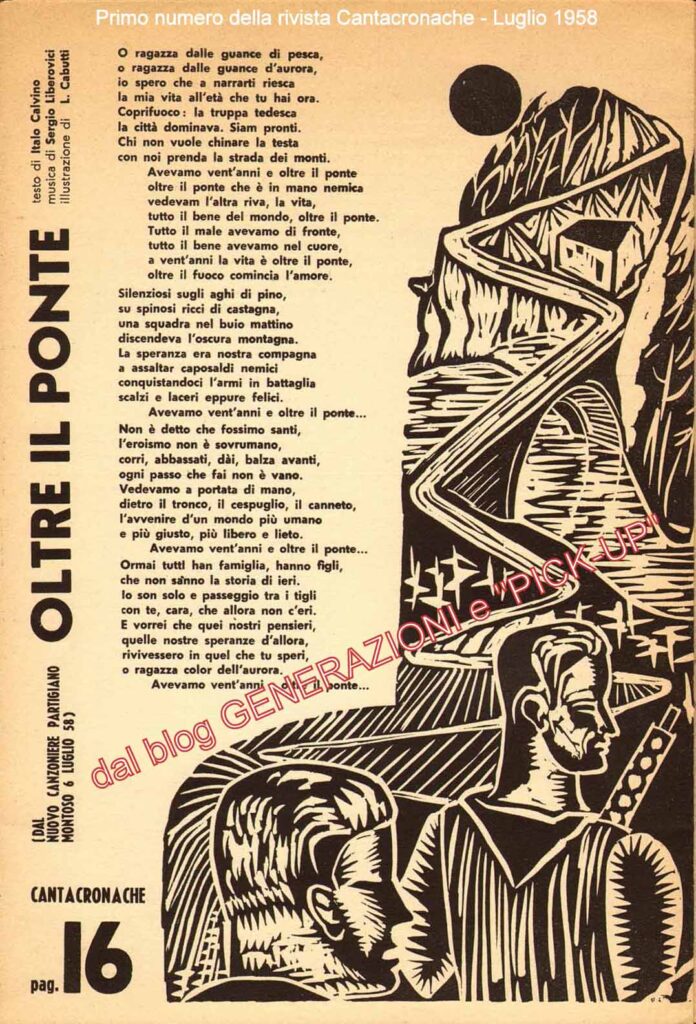

Così, niente di meglio di una raccolta ragionata poteva assolvere all’impresa di mettere ordine e dare assetto a un materiale eterogeneo, trovando un’ipotesi di dialogo tra canzoni del passato e più recenti, tra figure storiche di interpreti e voci di oggi, tra cantautorato classico e sonorità innovative, tenute insieme da un filo spesso, teso a unire ogni contributo nella medesima sfida di fornire molteplici interpretazioni di cosa sia stata la lotta di Liberazione dal nazifascismo. E renderlo facilmente e finalmente disponibile: un archivio tematico di Storia e di storie partigiane. Perché se cercare risposte dalla viva voce dei protagonisti sarà operazione sempre più impraticabile, non resterà che consultare carte, documenti d’archivio, fotografie, per ricostruire tracce di gesta eroiche o ordinarie da conservare vive nel tempo, raccontando nelle forme di un romanzo, di un film o un documentario, l’esperienza della lotta partigiana. E perché no? anche canzoni. Esemplare Oltre il ponte, scritta da Italo Calvino e musicata da Sergio Liberovici alla fine degli anni Cinquanta, forse la prima canzone capostipite scritta sulla Resistenza, certamente la prima incentrata sul tema di un’eredità da lasciare alle nuove generazioni, ai giovani ventenni che allora non sapevano cosa fosse la Resistenza, e che oggi rischiano di conoscerla, distorta e manipolata, a opera di quanti ancora la rinnegano quale momento fondativo del sistema democratico del Paese.

Così, niente di meglio di una raccolta ragionata poteva assolvere all’impresa di mettere ordine e dare assetto a un materiale eterogeneo, trovando un’ipotesi di dialogo tra canzoni del passato e più recenti, tra figure storiche di interpreti e voci di oggi, tra cantautorato classico e sonorità innovative, tenute insieme da un filo spesso, teso a unire ogni contributo nella medesima sfida di fornire molteplici interpretazioni di cosa sia stata la lotta di Liberazione dal nazifascismo. E renderlo facilmente e finalmente disponibile: un archivio tematico di Storia e di storie partigiane. Perché se cercare risposte dalla viva voce dei protagonisti sarà operazione sempre più impraticabile, non resterà che consultare carte, documenti d’archivio, fotografie, per ricostruire tracce di gesta eroiche o ordinarie da conservare vive nel tempo, raccontando nelle forme di un romanzo, di un film o un documentario, l’esperienza della lotta partigiana. E perché no? anche canzoni. Esemplare Oltre il ponte, scritta da Italo Calvino e musicata da Sergio Liberovici alla fine degli anni Cinquanta, forse la prima canzone capostipite scritta sulla Resistenza, certamente la prima incentrata sul tema di un’eredità da lasciare alle nuove generazioni, ai giovani ventenni che allora non sapevano cosa fosse la Resistenza, e che oggi rischiano di conoscerla, distorta e manipolata, a opera di quanti ancora la rinnegano quale momento fondativo del sistema democratico del Paese.

Dunque le canzoni, lampi improvvisi che accendono emozioni, proiettano immagini vivide e risultano particolarmente immediate ed eloquenti. Soprattutto quando sono originali, composte nell’intenzione di raccontare con gli strumenti della creazione artistica, per mano di interpreti, musicisti, arrangiatori, poeti addestrati all’uso della scrittura unita alla ricerca storica, alla consapevolezza della responsabilità che occorre nel toccare certi temi. Canzoni sulla Resistenza, precisa infatti il sottotitolo, scritte successivamente, proprio a ricordo, per fissare gesti comuni o eclatanti compiuti nel frangente della lotta partigiana, ritratti di protagonisti o semplici comparse dentro un grande affresco in cui tutti hanno lasciato il segno del dramma subìto, lo strazio di una violenza cieca che si è abbattuta su una popolazione inerme che per necessità, per sacrificio, per voglia di riscatto si è inventata combattente. Canzoni, la cui funzione risiede nel tenere vive le gesta di quella comunità partigiana che non ha voluto soccombere.

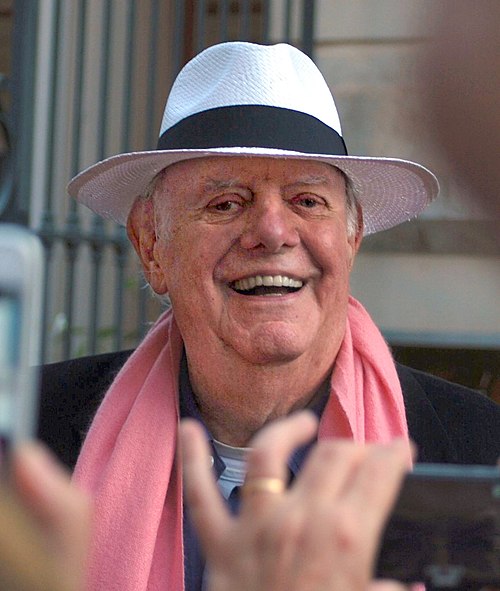

E osservando la track list non può che sbalordire il fatto che così tanti spunti abbia offerto e continui a offrire la lotta di Liberazione dal nazifascismo, esperienza collettiva ma ramificata in tanti singoli percorsi, tanti quanti sono coloro che nel loro passaggio hanno lasciato un’orma. Che qualcuno ha ritrovato e di tutto ha fatto perché non scomparisse. Da Dario Fo ad Ascanio Celestini, da Giovanna Marini a Il Teatro degli Orrori, da Maurizio Maggiani a Claudio Lolli, da Bobo Rondelli a Cisco, dagli Africa Unite a Giorgio Canali, da Alessio Lega ad Andrea Satta, tutti hanno seguito quell’orma e l’hanno trasformata in musica e parole.

Il viaggio inizia con una canzone leggendaria, La Gap, scritta da Dario Fo e Paolo Ciarchi nel 1970 sulle gesta di Giovanni Pesce, giovane comandante partigiano, Medaglia d’Oro al Valor Militare, figura centrale della Resistenza al nazifascismo e della Liberazione di Milano. La canzone venne scritta per lo spettacolo “Vorrei morire anche stasera se dovessi pensare che non è servito a niente”. Collages di monologhi e canzoni sulla Resistenza italiana e palestinese (1970) di Dario Fo e Franca Rame. Ripubblicata in “Cent’anni di moltitudine. Qualche canzone, opinione, suono, serata nella vita musicale di Paolo Ciarchi” a cura di Alessio Lega, Claudio Cormio, Rocco Marchi, album prodotto da Archivi della Resistenza e Istituto Ernesto de Martino (2004). Una canzone che sottolinea l’elemento di ribellismo della Resistenza, in particolare delle formazioni di guerriglia urbana come la Gap, che fu attiva anche nella difesa delle fabbriche che i tedeschi volevano far saltare prima di ritirarsi, piuttosto che lasciarle in mano ai liberatori.

Di nuovo Giovanni Pesce è protagonista di uno degli ultimi brani di Claudio Lolli, Sai com’è, testo di Claudio Lolli, musica Marino Severini, anno 2017. Canzone che è una lettera d’amore post mortem del comandante partigiano responsabile dei Gap di Torino e Milano a Onorina Brambilla Pesce detta Nori, nome di battaglia Sandra, giovane donna incontrata nella Milano occupata dai nazisti, che cadrà in un’imboscata e verrà deportata. Un amore cresciuto tra i monti, come un fiore, come un miracolo.

Altro brano mitico, entrato nell’immaginario resistente, Stalingrado degli Stormy Six, inciso nell’album Un biglietto del tram (Cooperativa L’Orchestra, 1975), qui restituito in una versione live del 1978 dal New London Theatre nell’ambito del Rock In Opposition Festival di Londra. Resistenza è libertà, (Antologia, Ala Bianca, 2008) è invece il titolo scelto tra i brani di Ivan Della Mea, composto sulla musica di Nostro amor la crescerà, uno degli ultimi scritti dall’autore dedicati alla Resistenza, a rivelare la connotazione esistenzialista dell’impegno partigiano dell’autore che lo presentò al festival Fino al cuore della rivolta nel 2007.

Diverse altre sono le canzoni di autori da sempre impegnati sui temi dei diritti civili, del pacifismo e dell’antifascismo. Da Giovanna Marini, con l’epica cantata per quartetto vocale dedicata alla strage delle Fosse Ardeatine, musicata su un testo di Alessandro Portelli, incisa nell’album “La torre di Babele. Una cantata di Giovanna Marini per e voci di Patrizia Bovi, Francesca Breschi, Giovanna Marini, Patrizia Nasini”, (Nota, 2007), alla memorabile ballata dei Gang sui fratelli Cervi, (La pianura dei sette fratelli) dal testo di Marino Severini del 1995: Sette come le note,/una canzone gli canterò. Perché il cantare e il narrar cantando nello stile di Giovanna Marini, solidifica i ricordi e li rende tangibili.

Dall’eccidio della Banda Tom, ripercorso in Tredici da Yo Yo Mundi, brano registrato nel 2005 dal vivo al Teatro Municipale di Casale Monferrato e inciso nell’album “Resistenza. La Banda Tom e altre Storie Partigiane” (La Contorsionista /Warner Chappell Music Italiana, 2005), alla strage di Marzabotto, ricordata da Cisco in Il prezzo da pagare, parole e musica di Stefano “Cisco” Bellotti e Giovanni Rubbiani. Da un brano inedito del 2024 dei Modena City Ramblers, Una storia partigiana, alla celebrazione in chiave reggae de Il partigiano Johnny degli Africa Unite (1995), si alternano autori e brani già presenti in precedenti raccolte tematiche, tra cui Materiale Resistente 1945 – 1995 edita nel 1995 (Consorzio Produttori Indipendenti) a celebrazione dei cinquant’anni della lotta di Liberazione, album che per la prima volta intendeva raccogliere il punto di vista di interpreti e musicisti per i quali, negli anni della discesa in campo berlusconiana, commemorare la Resistenza era anche celebrare i valori di uguaglianza, democrazia, di solidarietà verso le classi sociali meno abbienti, di contrasto a politiche economiche inique, contro il conflitto di interessi, le forme di clientelismo, la corruzione e l’uso distorto delle istituzioni per fini personali.

Valori che potevano essere messi in discussione da un governo che di certo non parteggiava per i più fragili. E oggi? Cosa significa oggi ricordare la Resistenza? C’è un significato aggiuntivo considerati i tempi attuali, la società, la politica, il contesto anche internazionale di oggi? Lo abbiamo chiesto ad Alessio Giannanti, tra i fondatori dell’Associazione Archivi della Resistenza – Circolo Edoardo Bassignani che ha curato l’album e da vent’anni si occupa dell’organizzazione del festival Fino al cuore della rivolta. Festival della Resistenza.

“Io ho sentito molti artisti di non scontato impegno civile che mi dicono: in questo momento dobbiamo far sentire la nostra voce, la guerra in Palestina soprattutto chiede una presa di posizione. E certamente l’album Materiale Resistente ha rappresentato l’idea di dare un nuovo linguaggio a brani storici, e fu arrangiato divinamente, noi, invece, abbiamo puntato sulla scrittura, mettendo insieme pezzi tutti originali. Qualcuno è diventato un classico come la Gap di Fo e Ciarchi o Stalingrado di Stormy Six. Tra l’altro, è una canzone a cui siamo legatissimi perché nata dai racconti del comandante Diavolo, uno che stava al festival Fino al cuore della rivolta, fino alle due di notte, era il padre di Umberto Fiori, poeta e cantante di Stormy Six. Tanti legami sono nati a partire da qui.”

“Io ho sentito molti artisti di non scontato impegno civile che mi dicono: in questo momento dobbiamo far sentire la nostra voce, la guerra in Palestina soprattutto chiede una presa di posizione. E certamente l’album Materiale Resistente ha rappresentato l’idea di dare un nuovo linguaggio a brani storici, e fu arrangiato divinamente, noi, invece, abbiamo puntato sulla scrittura, mettendo insieme pezzi tutti originali. Qualcuno è diventato un classico come la Gap di Fo e Ciarchi o Stalingrado di Stormy Six. Tra l’altro, è una canzone a cui siamo legatissimi perché nata dai racconti del comandante Diavolo, uno che stava al festival Fino al cuore della rivolta, fino alle due di notte, era il padre di Umberto Fiori, poeta e cantante di Stormy Six. Tanti legami sono nati a partire da qui.”

Anche gli aretini Casa nel vento, autori di Sessant’Anni di Resistenza, concept album, pubblicato nel 2005 (Mescal Music) per commemorare il 60º anniversario della Liberazione italiana hanno ripercorso storie e personaggi della Resistenza spaziando da reinterpretazioni di brani tradizionali a composizioni originali. In questa raccolta, con Ribelli per un ideale (New Model Label 2024), hanno preso spunto dall’omonimo libro di Ezio Raspanti, ribattezzato Mascotte, che a sedici anni entrò a far parte della squadra partigiana volante La Teppa, capitanata da Licio Nencetti. A guerra finita produsse un enorme lavoro di documentazione e si adoperò per far conoscere alle nuove generazioni il sacrificio di quanti morirono affinché le generazioni successive potessero godere del diritto alla libertà.

Perché la memoria è sempre l’orizzonte a cui tendere. La memoria di un fatto poliedrico da raccontare, come dimostrano i tanti punti di vista qui raccolti.

“È una struttura complessa, la Resistenza, che attiene agli aspetti eroici e a quelli drammatici del compianto della vittima di stragi, ma è anche metafora dell’esistenza umana, arrivando a livello di astrazione. Quindi c’è una varietà importante. Nel doppio album, infatti, ci sono i classici, con le grandi imprese nazionali – spiega Giannanti – ma diversi sono gli autori che hanno tentato e voluto declinare in musica la poesia epica della provincia. Perché alla fine sono storie di provincia, racconti di fenomeni legati al territorio. La Resistenza è un fenomeno di provincia e questo è anche il suo fascino. C’è la Resistenza come epica partigiana dell’azione eroica, la Gap ne è il trionfo: è la Resistenza che va all’attacco, e poi c’è una vena legata al lutto, al ricordo di chi non c’è più, vittima di una strage, di un eccidio, tema che ha ispirato diverse canzoni. Per esempio quella di Cisco sulla strage di Marzabotto, Giovanna Marini, sulle Fosse Ardeatine, 12 agosto degli Esterina. Ma anche i caduti partigiani vengono ricordati: in Compagna Teresa di Teatro degli Orrori e in Tredici degli Yo Yo Mundi. Infine ci sono le canzoni esistenzialiste: Aristo, La scelta, Sai com’è, Resistenza è libertà di Della Mea, il suo è un inno politico all’umanesimo partigiano. C’è il senso di predestinazione in La Fontanavecchia di Antonio Lombardi, di chi sogna una vita senza guerre, per amore di libertà”.

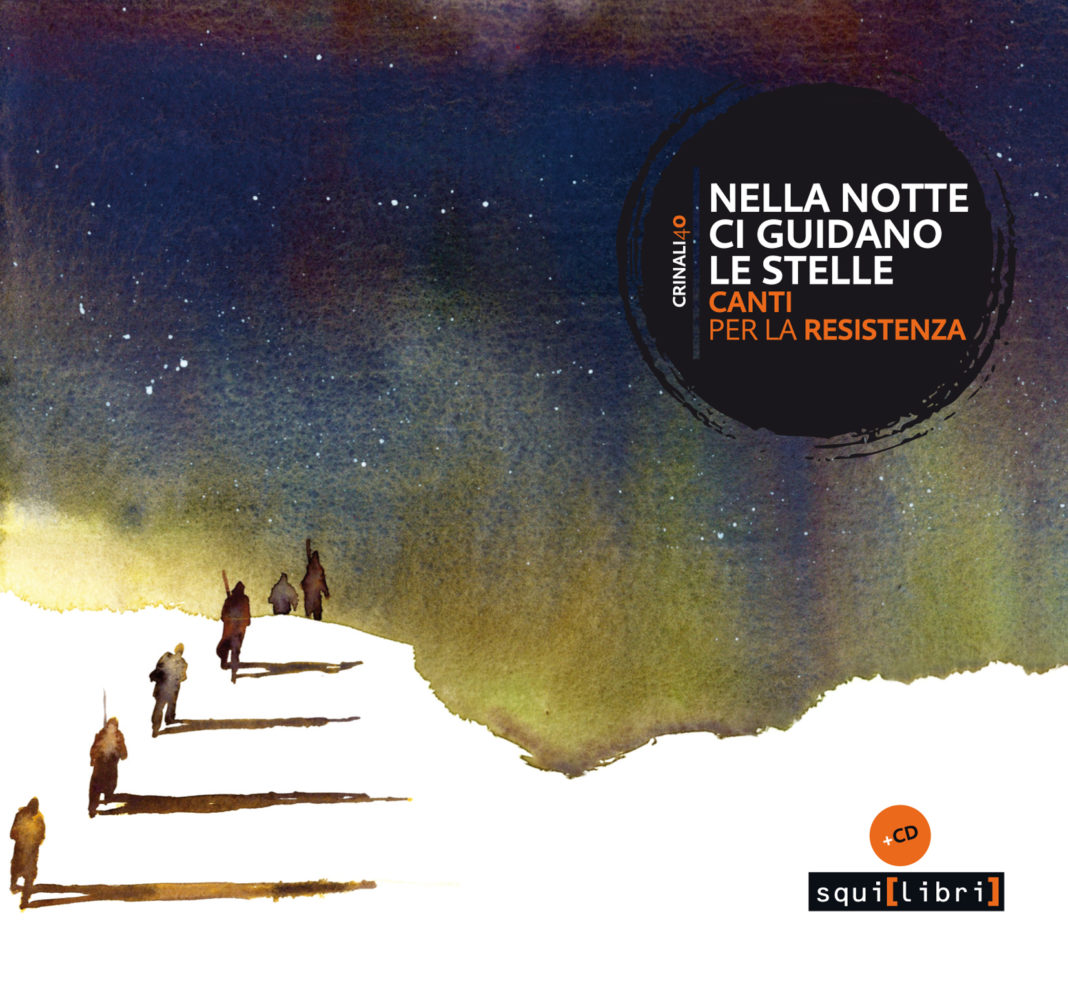

Altro brano storico, quello di Davide Giromini, Cannoni del Sagro, dall’album “Apuamater. Un cavatore, un partigiano, un vagabondo, un marinaio” (2005). Con una citazione a un verso di una delle più celebri canzoni degli Stormy Six, Nuvole a Vinca, come questa è ispirata a un tragico episodio, l’eccidio nazista di Vinca del 24 agosto 1944, a opera delle brigate nere e delle SS di Walter Reder. Non mancano le declinazioni locali che ha assunto il movimento di liberazione, e che fanno di questo album elemento di novità, dal momento che nuove voci si affacciano all’orizzonte e come fu per l’album Nella notte ci guidano le stelle (Squilibri, 2024), gli interventi dal nord al sud rendono bene il principio di lotta collettiva che vide protagonisti giovani di tutta la penisola. Dalla Sicilia a Roma, dalla Liguria alla Toscana, si incontrano i Pupi di Surfaro, gruppo nato lo scorso decennio con la particolare intenzione di riscoprire la musica popolare siciliana e del sud Italia, ricercando le radici del folk, vincitori nel 2014 del premio “Musica contro le Mafie”. Autori di un suggestivo percorso di ricerca sonora tra elettronica e rock, antico e moderno, suono acustico ed elettrico, ambientano il brano, Per amore, per la libertà; in un’atmosfera rarefatta e attonita.

Altro brano storico, quello di Davide Giromini, Cannoni del Sagro, dall’album “Apuamater. Un cavatore, un partigiano, un vagabondo, un marinaio” (2005). Con una citazione a un verso di una delle più celebri canzoni degli Stormy Six, Nuvole a Vinca, come questa è ispirata a un tragico episodio, l’eccidio nazista di Vinca del 24 agosto 1944, a opera delle brigate nere e delle SS di Walter Reder. Non mancano le declinazioni locali che ha assunto il movimento di liberazione, e che fanno di questo album elemento di novità, dal momento che nuove voci si affacciano all’orizzonte e come fu per l’album Nella notte ci guidano le stelle (Squilibri, 2024), gli interventi dal nord al sud rendono bene il principio di lotta collettiva che vide protagonisti giovani di tutta la penisola. Dalla Sicilia a Roma, dalla Liguria alla Toscana, si incontrano i Pupi di Surfaro, gruppo nato lo scorso decennio con la particolare intenzione di riscoprire la musica popolare siciliana e del sud Italia, ricercando le radici del folk, vincitori nel 2014 del premio “Musica contro le Mafie”. Autori di un suggestivo percorso di ricerca sonora tra elettronica e rock, antico e moderno, suono acustico ed elettrico, ambientano il brano, Per amore, per la libertà; in un’atmosfera rarefatta e attonita.

Con Bandajorona, band emblema di una Roma complessa e multiculturale, il cantautorato folktronico più eclettico è prodotto dall’ energia di synth, voce caparbia e organetto. Roma città persa, testo e musica di Ludovica Valori, inciso nell’album Mettece sopra (Goodfellas 2012 rimasterizzato nel 2025), è la Roma città aperta, nei giorni di ottobre, del ghetto rastrellato e poi di Via Rasella, la strage alle Ardeatine e il mondo che pareva sconquassato. Ma c’era qualcuno che lottava per una vita diversa, senza guerra, odio e tradimenti.

Lo spezzino Antonio Lombardi è autore di La fontanavecchia (dall’album L’uomo che ascolta le formiche, Sciopero Records, 2008) mentre di Pardo Fornaciari si ascolta la Ballata XXIII Brigata Garibaldi d’Assalto Guido Boscaglia, con l’accompagnamento dalla Banda Militante della Maremma: un brano del 2006 a ricordo delle gesta della brigata maremmana.

Un quadro frastagliato, tra larghe pennellate e schizzi di colore, è quello dei generi musicali ospitati nell’album, dove trova spazio il rock più trasgressivo di Giorgio Canali & Rossofuoco con Lettera del compagno Lazlo al colonnello Valerio (all’album Fatevi fottere, 2012) in cui viene citato un personaggio realmente esistito, il Colonnello Valerio alias Walter Audisio, ovvero l’esecutore materiale della fucilazione di Benito Mussolini. Il testo è incentrato sulla situazione politica italiana dopo la conclusione della guerra: un’Italia non ancora libera, nella quale i fascisti sono rimasti impuniti.

Versione del solo Giorgio Canali:

E il folk-rock degli Esterina che nell’album Come Satura (Le Arti Malandrine, 2019) in 12 Agosto raccontano la strage di Sant’Anna di Stazzema facendone un racconto potente e struggente nello stesso tempo.

Con Compagna Teresa (dall’album Dell’impero delle tenebre, La Tempesta Dischi, 2007), non poteva mancare gruppo alternative rock italiano Teatro degli Orrori, la cui poetica si ispira al teatro della crudeltà di Antonin Artaud, che nel loro stile roboante sono autori di un brano dedicato al sacrificio di una combattente partigiana.

D’impatto il brano cantautorale di Marco Rovelli in La scelta, straordinariamente orchestrato, tratto dal discolibro l’attesa, l’Innominabile editore (2024). Brano che richiama tutte le generazioni, quelle di oggi e quelle di domani a scegliere da quale parte del ponte stare, antifascista allora e antifascista oggi. Guardati intorno/precipitano i tempi,/questo è il momento,/scegli la tua parte.

Un lungo viaggio, dunque, si dipana nelle ventotto canzoni dell’album, che si addentrano anche nelle vicende più inquietanti, di sofferenza fisica e psicologica, come quella subita dai deportati italiani nei campi di concentramento, come Lengenfeld, uno dei novantasette campi satellite di Flossenbürg, che dà il titolo al brano di Andrea Satta (Edizioni Tetes de Bois, 2017).

“Andrea Satta racconta la storia di suo padre internato – spiega Giannanti – Anni fa Satta mi fece leggere un manoscritto sulla storia del padre, Gavino Satta che venne internato militare in Germania, si rifiutò di combattere per i fascisti, poi tornò in Italia con una fisarmonica verde. Il libro si intitola infatti La fisarmonica verde ed è la ricostruzione di questa dolorosa vicenda familiare.”

I movimenti di resistenza interni alla Germania sono, invece, ricordati in Rosa bianca di Alessio Lega, canzone dedicata alla studentessa ventiduenne Sophie Scholl, unica donna che prese parte in prima persona alle azioni clandestine e di sabotaggio antinazista. La Rosa bianca fu un gruppo di ragazzi che iniziò da solo la resistenza al nazismo nel giugno 1942 all’università di Monaco. Il 18 febbraio 1943, due di essi – i fratelli Hans e Sophie Scholl – furono arrestati all’università mentre distribuivano volantini. Insieme all’amico e sodale Christoph Probst, furono processati, condannati a morte e giustiziati il 22 febbraio di quell’anno. Davanti all’ingresso dell’università Ludwig-Maximilian, oggi intitolata ai fratelli Scholl, si possono osservare le riproduzioni in porcellana dei volantini, come pietre d’inciampo (Alessio Lega, Mala Testa, 2013).

Il doppio CD non dimentica di mostrare poi i risvolti più umani della vita partigiana con Non piangete i partigiani di Bobo Rondelli, brano realizzato durante il lock down per il Covid 19, in occasione della diretta social di Fino al cuore della rivolta, il 25 aprile 2020, che ricorda l’importanza del cantare collettivo per smorzare la paura: Non piangete i partigiani/mentre cantano felici/han scacciato la paura/stretti e forti e tutti uniti. I partigiani vanno imitati, bisogna raccogliere dal loro esempio.

Ma i partigiani, da autori di imprese mitiche, rischiano oggi di diventare figure sfocate, centrifugate dentro un sistema che consuma ogni dramma nello spot di un passaggio televisivo e gli eroi sono tali solo nel giorno in cui muoiono. L’oscenità della società dello spettacolo la racconta Ascanio Celestini in Poveri partigiani, dall’album Parolesante (Radiofandango/Fabbrica, 2007).

Particolarmente suggestiva la canzone Aristo scritta da Maurizio Maggiani e musicata e cantata da Gian Piero Alloisio sul partigiano architetto Aristo Ciruzzi, brano tratto dal libro-cd Gian Piero Alloisio e Maurizio Maggiani, Storia della meraviglia, Feltrinelli (2008). Ciruzzi, antifascista, ancora giovane cominciò ad agire diffondendo stampa clandestina, fino a prendere le armi contro i nazisti: si dette alla macchia in Casentino comandando una squadra della Brigata Carlo Rosselli e partecipò alla liberazione di Firenze. Ciruzzi, ottantenne, subì una violenta aggressione da due sconosciuti che l’avevano trascinato nella sua abitazione per estorcergli del denaro. Per quanto seriamente ferito, aveva esitato a lungo prima di sporgere denuncia, il segno inequivocabile di come intendesse la logica dei rapporti sociali, da sempre rivolto verso una concezione superiore della giustizia. Morì poco dopo, nel 2006.

Aristo, dal generoso coraggio, nel suo viaggio da comunista elegante, da partigiano comandante, massacrato sulla porta di casa, lui che aveva sempre lottato per l’ideale di un Paese libero, democratico e solidale, è emblema di tutte le vittime dell’ignoranza della Storia, che ha generato figli opportunisti e immorali.

Dalla testimonianza di Laura Seghettini e dall’album di Davide Giromini “Apuamater. Un cavatore, un partigiano, un vagabondo, un marinaio” (2005), Cara Laura di Fabio Ghelli, testi e musiche, riprende invece l’ultima lettera del Comandante Facio ucciso dopo un processo farsa, al suo amore, la partigiana Laura Seghettini, che compare anche in una delle due fotografie del booklet alla testa della XII Brigata Garibaldi nel corteo di liberazione di Parma, il 9 maggio 1945. Facio venne fucilato presso Adelano, una piccola frazione del comune di Zeri in provincia di Massa Carrara nel luglio 1944, accusato del furto di un lancio di rifornimento paracadutato dagli alleati, ma con il tempo, e secondo molte testimonianze, tale accusa fu definita del tutto infondata.

“Cara Laura è una canzone sconosciuta che racconta la storia di un processo partigiano – spiega Giannanti – una delle pagine più drammatiche della Resistenza che è l’uccisione del comandante Facio, di Dante Castellucci a cui abbiamo sempre dato molto spazio, la sua compagna era Laura Seghettini, una combattente di Pontremoli. Cara Laura è un modo per fare i conti anche con questa memoria conflittuale della Resistenza, una macchia della Resistenza”.

Dal libro delle donne del Museo audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo si legge di Dante Castellucci, sopravvissuto all’eccidio dei 7 fratelli Cervi del dicembre 1943 nel reggiano, eroe della battaglia del Lago Santo nel parmense nel marzo 1944, comandante da lì a poco del Battaglione Picelli nel pontremolese, è una delle figure più eroiche e amate della Resistenza. Il Museo ne ripercorre lo spessore umano attraverso una breve ma intensa testimonianza della sua compagna di formazione Laura Seghettini che per tutta la vita ne ha custodito il ricordo affinché verità e giustizia venissero riconosciute.

“Cara laura non sta nei palinsesti di nessuna radio, nella compilation di nessun album, se non nel nostro. In questo sento che c’è un apporto molto personale perché in vent’anni noi abbiamo potuto vivere immersi nella musica e nelle storie sconosciute a cui dare risonanza.”

Tra le voci più interessanti, Gianmaria Simon, autore di Comandante Charlie del 2022, brano sul ricordo di giovani compagni morti perduti là a vent’anni/in quel vento sottile. Per loro si intona un canto e si alza un brindisi ogni nuovo aprile.

Del gruppo lucchese combat folk Contratto Sociale GNU Folk si ascolta il brano Una questione privata (2013), epopea di un giovane partigiano che perderà la vita: Fragile fiore ribelle figlio d’Autunno/Qui nel vento di Langa risuona il tuo nome/Milton che spara, Milton che lotta/Stella danzante nel cielo della rivolta

Nel concludersi del viaggio, si coglie come tanti dei migliori interpreti della canzone italiana d’autore, storici o giovani leve, abbiano scritto ognuno la pagina di un canzoniere destinato ad accogliere altri e infiniti segni. Sono coloro che ancora pensano che per fare la rivolta serva il cuore.

“Noi abbiamo avuto un rapporto privilegiato con alcuni cantautori in particolare Ivan Della Mea, maestro e ispiratore che aveva una grande apertura mentale amava molto la contaminazione, da lì è nato il nostro gusto di tenere insieme il mondo del canto di protesta sociale, con tutti i grandi interpreti storici, con altre realtà musicali, mettendoli in dialogo. Abbiamo avuto il coraggio di mescolare i generi, di non guardare alla cassetta, al nome facile, di portare avanti una dimensione sperimentale e in tutti questi anni siamo riusciti a costruire un gusto del pubblico, che oggi viene al festival curioso di ascoltare la nostra proposta, perché se un artista è in cartellone significa che è degno di nota”.

“Noi abbiamo avuto un rapporto privilegiato con alcuni cantautori in particolare Ivan Della Mea, maestro e ispiratore che aveva una grande apertura mentale amava molto la contaminazione, da lì è nato il nostro gusto di tenere insieme il mondo del canto di protesta sociale, con tutti i grandi interpreti storici, con altre realtà musicali, mettendoli in dialogo. Abbiamo avuto il coraggio di mescolare i generi, di non guardare alla cassetta, al nome facile, di portare avanti una dimensione sperimentale e in tutti questi anni siamo riusciti a costruire un gusto del pubblico, che oggi viene al festival curioso di ascoltare la nostra proposta, perché se un artista è in cartellone significa che è degno di nota”.

Come avete scelto gli interpreti?

“Ci siamo chiesti chi tra quanti passati al festival avesse scritto canzoni sulla Resistenza. Ci siamo rivolti a tanti artisti durante la realizzazione dell’album, più di un centinaio, alcuni si dispiacevano di non avere avuto il coraggio di scrivere un pezzo sulla Resistenza. Alla fine abbiamo raccolto testi bellissimi, comprese delle chicche come il brano di Aloisio autore di Guccini, insieme a Maggiani, Aristo, passato inosservato. Poi ci sono voci alternative come i Pupi di Surfaro, uno dei gruppi più interessanti per sperimentalismo linguistico, per l’uso del dialetto, Esterina che racconta la strage di Sant’Anna di Stazzema con una chiave veramente inedita, fuori da ogni retorica”.

Cosa ti aspetti da questo progetto?

“Da una parte per senso del dovere posso dire: questa è la strada che abbiamo percorso in questi anni, che ci ha portati a una compagnia di artisti così importanti. Dall’altra mi piacerebbe rinnovare una promessa: le belle iniziative hanno bisogno di durare nel tempo, non di fuochi di paglia, bisogna fare prodotti durevoli. Anche questo progetto discografico, dunque, porta la speranza di poter educare a un gusto musicale non scontato, far conoscere autori e storie che rischiano di rimanere nascoste e sconosciute per un ventenne di oggi”.

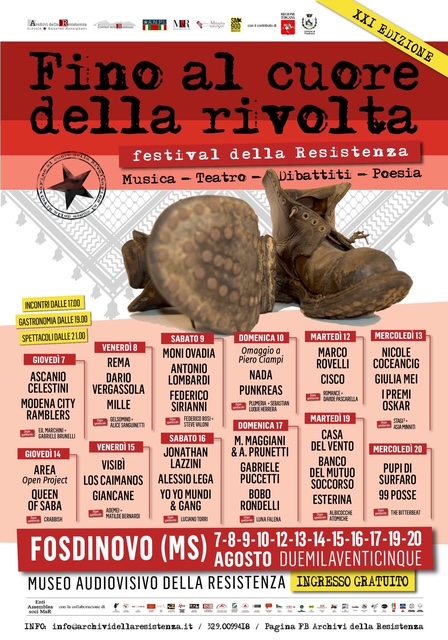

Il doppio CD, promosso dagli Archivi della Resistenza con il patrocinio dell’Anpi, ha anche un altro pregio: vuole festeggiare un anniversario, quello di un piccolo grande festival, Fino al cuore della rivolta, che da vent’anni, a ridosso di un museo dedicato alla Resistenza e nel bel mezzo di un bosco di castagni secolari, ha saputo non solo tenere viva la memoria della Resistenza ma anche coinvolgere nelle sue azioni, distribuite lungo tutto l’anno, migliaia di giovani che di quella memoria hanno potuto così apprezzare l’importanza, l’urgenza e l’attualità.

Il doppio CD, promosso dagli Archivi della Resistenza con il patrocinio dell’Anpi, ha anche un altro pregio: vuole festeggiare un anniversario, quello di un piccolo grande festival, Fino al cuore della rivolta, che da vent’anni, a ridosso di un museo dedicato alla Resistenza e nel bel mezzo di un bosco di castagni secolari, ha saputo non solo tenere viva la memoria della Resistenza ma anche coinvolgere nelle sue azioni, distribuite lungo tutto l’anno, migliaia di giovani che di quella memoria hanno potuto così apprezzare l’importanza, l’urgenza e l’attualità.

“Archivi della Resistenza – Circolo Edoardo Bassignani è un collettivo nato nel 2004 – racconta Giannanti – che ha costruito uno degli archivi più estesi che siano stati realizzati, raccogliendo documenti, testimonianze, interviste, qui in Lunigiana, sul confine tra Toscana e Liguria, un epicentro della memoria della Resistenza. Lo abbiamo usato come un’azione di militanza autofinanziando tutte le attività, avviando anche questo festival che era il tentativo di divulgare le ricerche d’archivio a un pubblico più ampio. Come gestori del museo dal 2012 realizziamo libri, curiamo collane, documentari, podcast”.

Come siete riusciti a coinvolgere così tante presenze di artisti?

“Perché c’è una grande dedizione, una grande passione e impegno che consente di realizzare imprese inaspettate. Noi siamo una realtà fortemente determinata, di giovani, di volontari. Ci troviamo in un lembo di terra in cui Liguria e Toscana si mescolano. Qui la Resistenza ha lasciato un’identità fortissima, siamo tra sant’Anna e Marzabotto, c’è stata una quantità innumerevole di vittime. L’orgoglio di dire: mio nonno era partigiano, qui è molto forte, infatti esiste il detto: Lunigiana terra partigiana. Eravamo in duecento persone ora raccogliamo più di diecimila presenze. È un piccolo miracolo, del cuore del braccio e della mente, perché abbiamo osato immaginare l’inimmaginabile.

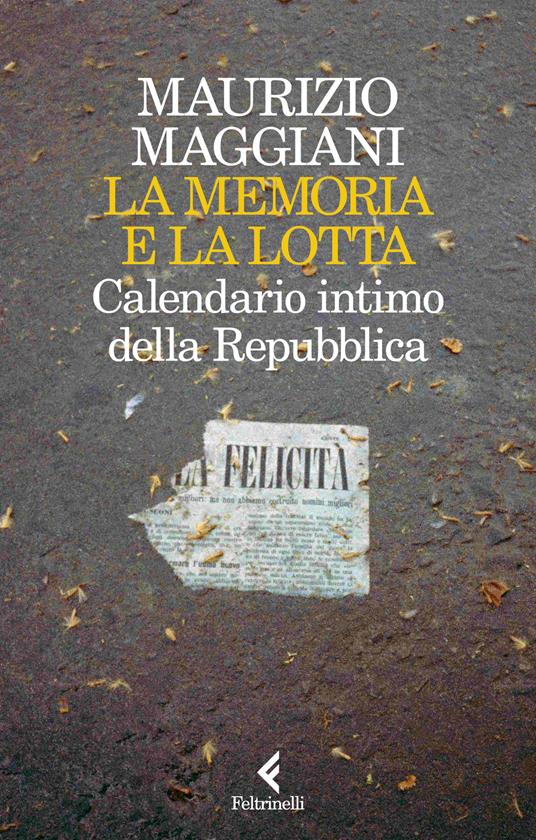

Una convinzione che abbiamo ereditato dai maestri di questo festival, cito Ivan Della Mea, ma anche lo scrittore Maurizio Maggiani a cui siamo molto legati. L’anno scorso è uscito un suo bel libro per Feltrinelli, La memoria e la lotta, in cui alla fine esprime un pensiero in cui noi abbiamo sempre creduto: il grande passo falso è nel credere che la memoria sia più imparentata con il passato che non con il futuro, quando invece è vero il contrario. La memoria ha più a che fare con il domani. Non sminuiamo la storia partigiana, ma anzi la esaltiamo perché quella storia è viva se la sai intrecciare in un presente, in un’idea di futuro e di società. Quel bel libro ci ha dato delle coordinate molto chiare: solo chi pensa al futuro salva la memoria. Pensare solo al passato non è abbastanza. Rimestarla in storie nuove, lotte nuove, ci dà una forza straordinaria. Poi ci vuole un po’ di azzardo, tempo da destinare per costruire una comunità. Dunque, abbiamo saputo costruire, arrivare a degli artisti perché abbiamo saputo osare, rimescolare, ibridarci piuttosto che conservarci. L’unico modo che si ha per sopravvivere è di contaminarci e così anche per la memoria che deve sapersi ibridare con nuove istanze. Oggi a un ragazzo cinese e un albanese di seconda generazione, cosa racconta la Resistenza? È una storia che lo riguarda se lui capisce che tocca delle questioni fondamentali del nostro esistere, un umanesimo partigiano che ci tiene assieme toccando temi come la libertà, i diritti. La direzione del Festival è collettiva come anche nelle scelte musicali dell’album, abbiamo sempre ascoltato più proposte, più voci anche di giovanissimi che possono dire la loro, esprimere i loro gusti”.

Una convinzione che abbiamo ereditato dai maestri di questo festival, cito Ivan Della Mea, ma anche lo scrittore Maurizio Maggiani a cui siamo molto legati. L’anno scorso è uscito un suo bel libro per Feltrinelli, La memoria e la lotta, in cui alla fine esprime un pensiero in cui noi abbiamo sempre creduto: il grande passo falso è nel credere che la memoria sia più imparentata con il passato che non con il futuro, quando invece è vero il contrario. La memoria ha più a che fare con il domani. Non sminuiamo la storia partigiana, ma anzi la esaltiamo perché quella storia è viva se la sai intrecciare in un presente, in un’idea di futuro e di società. Quel bel libro ci ha dato delle coordinate molto chiare: solo chi pensa al futuro salva la memoria. Pensare solo al passato non è abbastanza. Rimestarla in storie nuove, lotte nuove, ci dà una forza straordinaria. Poi ci vuole un po’ di azzardo, tempo da destinare per costruire una comunità. Dunque, abbiamo saputo costruire, arrivare a degli artisti perché abbiamo saputo osare, rimescolare, ibridarci piuttosto che conservarci. L’unico modo che si ha per sopravvivere è di contaminarci e così anche per la memoria che deve sapersi ibridare con nuove istanze. Oggi a un ragazzo cinese e un albanese di seconda generazione, cosa racconta la Resistenza? È una storia che lo riguarda se lui capisce che tocca delle questioni fondamentali del nostro esistere, un umanesimo partigiano che ci tiene assieme toccando temi come la libertà, i diritti. La direzione del Festival è collettiva come anche nelle scelte musicali dell’album, abbiamo sempre ascoltato più proposte, più voci anche di giovanissimi che possono dire la loro, esprimere i loro gusti”.

Il festival che prende il titolo da un verso di una poesia di Paolo Bertolani, dedicata al padre staffetta partigiana. Fino al cuore della rivolta si svolge ogni anno dal 2005, presso il Museo Audiovisivo della Resistenza a Fosdinovo. Inaugurato il 3 giugno del 2000, costituito da una moderna installazione audiovisiva e da supporti multimediali a opera di Studio Azzurro, che consentono organici percorsi di indagine storica e di approfondimento didattico sui temi della Resistenza e della costruzione della democrazia in Italia, il museo è dedicato alla memoria dei comandanti partigiani Alessandro Brucellaria “Memo” e Flavio Bertone “Walter” e di tutti coloro che hanno combattuto per la libertà. Lungo questi anni, e chissà per quanto tempo ancora, quel verso “è servito a ricordarci che il cuore e la rivolta hanno bisogno l’uno dell’altra, un po’ come il pane e le rose, come l’impegno per la giustizia e la ricerca della bellezza”.

Il festival che prende il titolo da un verso di una poesia di Paolo Bertolani, dedicata al padre staffetta partigiana. Fino al cuore della rivolta si svolge ogni anno dal 2005, presso il Museo Audiovisivo della Resistenza a Fosdinovo. Inaugurato il 3 giugno del 2000, costituito da una moderna installazione audiovisiva e da supporti multimediali a opera di Studio Azzurro, che consentono organici percorsi di indagine storica e di approfondimento didattico sui temi della Resistenza e della costruzione della democrazia in Italia, il museo è dedicato alla memoria dei comandanti partigiani Alessandro Brucellaria “Memo” e Flavio Bertone “Walter” e di tutti coloro che hanno combattuto per la libertà. Lungo questi anni, e chissà per quanto tempo ancora, quel verso “è servito a ricordarci che il cuore e la rivolta hanno bisogno l’uno dell’altra, un po’ come il pane e le rose, come l’impegno per la giustizia e la ricerca della bellezza”.

“Il verso che noi abbiamo parafraso per il doppio album ‘Con il cuore nella rivolta’ e per il festival ‘Fino al cure della rivolta’ viene da una poesia di un grandissimo poeta che scrive in dialetto, aver estrapolato questo verso che sembrava inadatto ha invece dato senso a questo non volersi accontentare, continuare a credere che si possa fare qualcosa per un mondo migliore. La Resistenza, che è un momento altissimo, ci ricorda sempre che il mondo si divide in due: in chi si accontenta del mondo a addirittura lo vuole peggiorare e chi dedica le sue energie nel lasciarlo migliore di come lo ha trovato. La necessità della trasformazione, del migliorarsi è fondamentale e quel verso, che è un moto a luogo, è un invito a impegnarsi in una direzione, questa è stata la chiave vincente. Qui la gente sta in un bosco di castagni secolare, venire qui è un modo di salire verso i monti, di elevarsi dalla città, avere una prospettiva diversa sul mondo, una sorta di auto ingaggiarsi in una dimensione nuova, un’idea del cammino non solo in senso fisico ma anche simbolico. E alla fine l’utopia, come dice il poeta Costantino Kavafis, è come l’orizzonte: fai due passi verso l’utopia e lei si allontana di due passi, ne fai tre e lei si allontana di tre, tu non la raggiungerai mai, ma ti indica il cammino, e noi abbiamo capito la direzione, cioè creare un luogo inclusivo, dove mettere in pratica la democrazia, perché quello che conta è il sentimento di solidarietà umana. È questa la chiave di volta su cui si regge tutto l’architrave della Resistenza”.

Chiara Ferrari, autrice del libro Le donne del folk. Cantare gli ultimi. Dalle battaglie di ieri a quelle di oggi, Edizioni Interno4, 2021; coautrice del documentario Cantacronache, 1958-1962. Politica e protesta in musica. Da Cantacronache a Ivano Fossati, edizioni Unicopli

Chiara Ferrari, autrice del libro Le donne del folk. Cantare gli ultimi. Dalle battaglie di ieri a quelle di oggi, Edizioni Interno4, 2021; coautrice del documentario Cantacronache, 1958-1962. Politica e protesta in musica. Da Cantacronache a Ivano Fossati, edizioni Unicopli

Pubblicato sabato 2 Agosto 2025

Stampato il 07/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/pentagramma/le-belle-canzoni-di-una-rivolta-che-si-chiamava-resistenza/