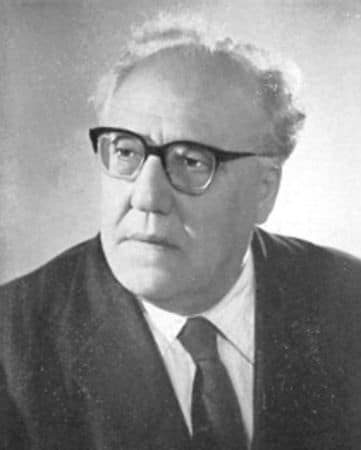

Con gli occhi di Pompeo era il titolo originario, frettolosamente mutato in un altro più convenzionale e quasi accademico (Comandante Barbato-Un partigiano della Sicilia), del bel film-documentario del regista Enzo Rizzo proiettato il 16 aprile in prima nazionale a Palermo nel cinema “De Seta” dei Cantieri culturali in una sala affollatissima. Penetranti, ma non inquietanti, erano quegli occhi di Pompeo Colajanni, se ti fissavano mentre Lui, il vecchio Comandante, ti stringeva una mano portandosela al petto. Direi che ti imponevano la forza di un ideale di cui egli era il monumento vivente. Quasi una tanto perentoria quanto dolce investitura alla quale non riuscivi a sottrarti e di cui avvertivi il privilegio. Così, se avevi il sentire lungo della storia, potevi supporre che non potesse essere che quello anche lo sguardo di Garibaldi di cui favoleggiavano i contemporanei. Proprio così, in quegli occhi c’era il più evidente lascito ideal-emotivo garibaldino del mitico Comandante “Barbato” cui una voce pubblica consolidatasi negli anni riconosce il titolo di “liberatore di Torino” (condiviso con il suo conterraneo, e suo “vice”, Vincenzo Modica, il comandante “Petralia”) nelle giornate dell’insurrezione nazionale del 25-27 aprile 1945: una vita partigiana di forte timbro eroico – ricostruita con cura filologica (sulla base di documenti inediti, compresi, in primo luogo gli appunti autografi lasciati dal protagonista”) e con avvertite precauzioni per evitare il più possibile di cedere a facili tentazioni agiografiche. Il valente regista si è avvalso del soccorso informativo e creativo degli eredi diretti (i figli, Giorgio in primo luogo, e Alessandro, Emilia, Enrico e Luigi, a loro volta insigni per meriti pubblici), con il concorso finanziario della Regione e con il patrocinio dell’Istituto Gramsci Siciliano e dell’Anpi che al Comandante “Barbato” intitola la sua importante sezione di Palermo, da Lui medesimo fondata e per lungo tempo diretta.

Con gli occhi di Pompeo era il titolo originario, frettolosamente mutato in un altro più convenzionale e quasi accademico (Comandante Barbato-Un partigiano della Sicilia), del bel film-documentario del regista Enzo Rizzo proiettato il 16 aprile in prima nazionale a Palermo nel cinema “De Seta” dei Cantieri culturali in una sala affollatissima. Penetranti, ma non inquietanti, erano quegli occhi di Pompeo Colajanni, se ti fissavano mentre Lui, il vecchio Comandante, ti stringeva una mano portandosela al petto. Direi che ti imponevano la forza di un ideale di cui egli era il monumento vivente. Quasi una tanto perentoria quanto dolce investitura alla quale non riuscivi a sottrarti e di cui avvertivi il privilegio. Così, se avevi il sentire lungo della storia, potevi supporre che non potesse essere che quello anche lo sguardo di Garibaldi di cui favoleggiavano i contemporanei. Proprio così, in quegli occhi c’era il più evidente lascito ideal-emotivo garibaldino del mitico Comandante “Barbato” cui una voce pubblica consolidatasi negli anni riconosce il titolo di “liberatore di Torino” (condiviso con il suo conterraneo, e suo “vice”, Vincenzo Modica, il comandante “Petralia”) nelle giornate dell’insurrezione nazionale del 25-27 aprile 1945: una vita partigiana di forte timbro eroico – ricostruita con cura filologica (sulla base di documenti inediti, compresi, in primo luogo gli appunti autografi lasciati dal protagonista”) e con avvertite precauzioni per evitare il più possibile di cedere a facili tentazioni agiografiche. Il valente regista si è avvalso del soccorso informativo e creativo degli eredi diretti (i figli, Giorgio in primo luogo, e Alessandro, Emilia, Enrico e Luigi, a loro volta insigni per meriti pubblici), con il concorso finanziario della Regione e con il patrocinio dell’Istituto Gramsci Siciliano e dell’Anpi che al Comandante “Barbato” intitola la sua importante sezione di Palermo, da Lui medesimo fondata e per lungo tempo diretta.

Eccezionali i meriti acquisiti da Pompeo sul campo fin alla fase iniziale della guerra di liberazione: fondatore e guida, insieme ad altre celebri personalità quali Antonio Giolitti, Augusto Monti, Giancarlo Pajetta (il “ragazzo rosso”, il partigiano “Nullo”) e Ludovico Geymonat, del movimento resistenziale piemontese e della prima “banda” partigiana in Italia, strutturatasi nella IV Brigata Garibaldi Cuneo e poi responsabile generale delle formazioni garibaldine dell’VIII zona partigiana del Piemonte, alla testa della I Divisione Garibaldi Piemonte , quella, appunto, che liberò Torino). A tali meriti, Pompeo, nato a Caltanissetta , e già ufficiale di complemento di cavalleria a Pinerolo, poteva aggiungere il prestigio di appartenere ad una famiglia illustre per il luminoso ruolo svolto nella storia della democrazia italiana dopo l’unità dallo zio paterno Napoleone Colajanni (1847-1924), lo studioso e politologo meridionalista di Enna, di formazione mazziniano-garibaldina, che aveva acquisto fama internazionale per il rigore esemplare della sua lunga esperienza di parlamentare del Regno che ne aveva fatto per varie legislature la voce critica più autorevole contro ogni forma di strapotere e di corruzione (secondo l’icastica definizione di Cavallotti, “la suocera del parlamento”!).

Pompeo incarnava la simbiosi patriottica di una grande storia risorgimentale di famiglia con quella sua personale di un antifascista che potrebbe dirsi originario e naturale, precocissimo militante clandestino comunista qual era da giovane avvocato, educatore alla giustizia e “compagno” di operai e minatori a Caltanissetta, lì, nel cuore di granai e zolfare della profonda Sicilia che pure fu per alcuni anni, non solo luogo di solitudine e di sofferenza popolare, ma anche una specie di “piccola Atene” di provincia con le sue buone fucine scolastiche, con il lavoro culturale della sua raffinata Casa editrice e le sue riviste letterarie, con i suoi Brancati, Sciascia e Vittorini: pertanto, un intellettuale affabile e una tempra di combattente nella cui vita i valori elitari di una colta borghesia progressista si travasarono, fecondandoli, nella pratica dell’antifascismo e – a volerci concedere una certa enfasi – il primo Risorgimento della patria trascorse, senza soluzione di continuità, nel secondo Risorgimento.

Dopo l’esperienza partigiana , fino al 1987 anno della sua morte, il comandante Barbato sarebbe diventato in Sicilia soprattutto il compagno Pompeo; con gli anni, meglio a dirsi, lo zio Pompeo, elegante con la sua affabilità a corredo di un’eloquenza travolgente , per tutti i militanti comunisti ma anche per una più vasta area sociale di democratici impegnati nelle più varie lotte civili a cominciare – soprattutto – dai contadini alla cui liberazione dallo sfruttamento dei latifondisti e della mafia egli aveva contribuito, da dirigente nazionale del Partito, da deputato e legislatore, fin dal primo dopoguerra (fu anche sottosegretario alla guerra del gabinetto Parri e del successivo primo governo De Gasperi), all’ombra di un’altra grande personalità, Girolamo Li Causi, che la Sicilia, in uno stretto legame Nord-Sud, aveva offerto all’indivisibile storia nazionale dell’antifascismo e della Resistenza.

Così come è stato rilevato, da diversi ma convergenti punti di vista, dagli intervenuti al dibattito di presentazione che ha preceduto la proiezione (in video la toccante testimonianza dell’illustre antico dirigente comunista Emanuele Macaluso, poi il presidente del “Gramsci” siciliano Salvatore Nicosia, il vice presidente nazionale dell’Anpi Ottavio Terranova, la presidente dell’Istituto “Alcide Cervi” Albertina Soliani) il lavoro filmico di Enzo Rizzo ha scalfito in un’affascinante narrazione un po’ tutti i dati afferenti al quadro interpretativo sopra delineato, restituendo in sintesi al presente (in specie al lavoro culturale per la difesa e per il recupero della memoria svolto nazionalmente dall’Anpi) tutta la complessità politica e umana di una biografia individuale nella quale è dato iscrivere il patrimonio collettivo dell’antifascismo italiano. Questo, con tutto il valore apodittico del brillante esempio di vita che un combattente che fu insieme patriota e “ribelle”, alfiere di democrazia e “rivoluzionario”, uomo d’armi e costruttore di pace, consegna alle generazioni del nostro tempo drammaticamente segnato – come è stato rilevato – dai pericoli angoscianti che incombono da ogni parte, in Italia, in Europa e nel mondo, sulle sorti stesse della civiltà democratica.

È, ben più che un lascito, un impulso importante di “memoria attiva” quello che viene dall’evento dei Cantieri culturali di Palermo. Ma c’è da metterne in risalto, anche e soprattutto, una fondamentale acquisizione conoscitiva di valenza storica definitiva. Certo, nessun altro luogo sarebbe stato più naturale per la “prima” del film, ma il dibattito di presentazione avrebbe forse potuto avere una sede, se non più degna, più significativa, a Milano, capitale nazionale della Resistenza. E il motivo ne è proprio l’acquisizione conoscitiva di valenza storica definitiva, che è la seguente: la conquistata consapevolezza (almeno a partire dall’importante Convegno organizzato dall’Anpi a Napoli nel gennaio 2015) dell’indivisibile esperienza unitaria Nord-Sud e Sud-Nord dell’antifascismo e della Resistenza, con il pieno riconoscimento (che non è mai stato un riconoscimento facile e scontato, per via di certe irrisolte residualità “nordiste”, nonostante le cifre dei fatti) dell’imponente partecipazione meridionale e specialmente siciliana, tra le più vistose quantitativamente e qualitativamente, alla guerra di Liberazione; un riconoscimento che conferma il senso del grande raduno nazionale dei militanti dell’Anpi il 1° maggio 2010 a Portella della Ginestra, luogo estremo di testimonianza delle specificità sociali e delle capacità di sacrificio di una cultura originariamente antifascista sviluppatasi in Sicilia, dal grande movimento dei Fasci dei lavoratori di fine Ottocento al secondo dopoguerra, sul percorso ininterrotto di una tradizione che – lo ha ricordato con forza Ottavio Terranova – si è fusa organicamente al Nord con la guerra al nazifascismo, diventando azione militare e unitaria lotta civile nazional-popolare. Niente potrebbe meglio testimoniarlo del fatto stesso che il nome di battaglia prescelto da Pompeo Colajanni, “Barbato”, ovvero “Nicola Barbato”, era il nome del medico protosocialista di Piana degli Albanesi (paese nel cui territorio ricade Portella della Ginestra), leader sommo e indimenticabile di quei Fasci dei lavoratori siciliani. Un lungo filo di storia patria che, dalla Sicilia, percorre e avvolge in una sola storia Sud e Nord d’Italia. Un filo, di cui Pompeo era ben consapevole, da non spezzare, ha detto Albertina Soliani (ricordando tra gli altri siciliani il partigiano comunista Gino Cortese, anche lui nativo di Caltanissetta, che tanta parte, e una parte fondamentale, ebbe nelle vicende resistenziali della sua Parma), così concludendo il suo intervento, senza retorica, per quanto con enfasi pensosa e calibrata: “Grazie Nicola Barbato, Grazie Sicilia!”

Professor Giuseppe Carlo Marino, Presidente onorario dell’Anpi Palermo

Pubblicato martedì 24 Aprile 2018

Stampato il 04/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/red-carpet/comandante-barbato-la-prima-a-palermo/