Scarpe rotte eppur bisogna andar. Questa frase dell’inno “Fischia il vento” riassume la vera immagine dei partigiani in montagna e in città. Sacrificio, scelta, coraggio, generosità. Abbiamo un patrimonio prezioso da ripassare in certi film significativi della Resistenza che testimoniano la Storia da non dimenticare. Li rivediamo sempre volentieri per rituffarci in quella atmosfera perduta e contro ogni tentativo di insabbiare la Memoria del nostro secondo Risorgimento, li riproponiamo alle scuole, agli insegnanti di storia, per rifletterci e discuterne.

Scarpe rotte eppur bisogna andar. Questa frase dell’inno “Fischia il vento” riassume la vera immagine dei partigiani in montagna e in città. Sacrificio, scelta, coraggio, generosità. Abbiamo un patrimonio prezioso da ripassare in certi film significativi della Resistenza che testimoniano la Storia da non dimenticare. Li rivediamo sempre volentieri per rituffarci in quella atmosfera perduta e contro ogni tentativo di insabbiare la Memoria del nostro secondo Risorgimento, li riproponiamo alle scuole, agli insegnanti di storia, per rifletterci e discuterne.

Giorni di gloria

Ad esempio, negli spezzoni illuminanti di “Giorni di gloria” (Mario Serandrei, Giuseppe De Santis, Marcello Pagliero, Luchino Visconti, 1945) ecco un ritratto della vita partigiana sui monti. L’inerpicarsi degli uomini sui ripidi pendii, lo strisciare per terra durante le azioni, le marce in salita, la preparazione degli esplosivi per far saltare ponti e postazioni nemiche. Ecco le armi puntate, ecco gli scontri, la consegna di un messaggio a un distaccamento alpino da parte di una donna con la gerla sulle spalle. E poi, ecco le impiccagioni e fucilazioni ad opera dei nazifascisti. Vi sono fotogrammi che suggeriscono da soli, sic et simpliciter, la situazione, l’istante eccezionale. Un partigiano che si stropiccia le mani gelate in un paesaggio nevoso. Un altro che carica un’arma. La corsa di alcuni ribelli sui binari per preparare un sabotaggio. L’azione di un partigiano gappista. Madri e vedove vestite di nero. Il costo di una guerra senza la quale oggi non saremmo liberi. Tutto ciò è stato!

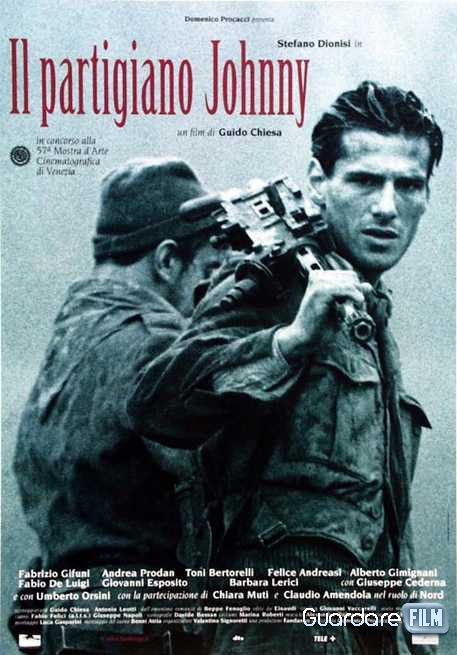

Ne “Il partigiano Johnny” (Guido Chiesa, 2000), tratto dal romanzo di Beppe Fenoglio, vediamo un giovane di quei tempi di furore, con la sua scelta antifascista. Sul volto di Stefano Dionisi osserviamo lo scorrere del racconto che è vita, il suo significato intrinseco. Ci appare la crisi del giovane intellettuale di fronte allo sfascio dell’esercito, dopo l’8 settembre, la rabbia di fronte alla riorganizzazione dei fascisti, all’occupazione tedesca, alle prime esecuzioni di renitenti alla leva obbligatoria repubblichina. Il suo progetto di neofita della Resistenza è esaltante, morale. I familiari insistono per salvarlo, lo mandano in una villetta in collina, ma lui sacrifica al grande compito la propensione alla solitudine, allo studio, e supera la zona grigia che lo circonda.

Dopo la dura esperienza della guerriglia troveremo un nuovo Johnny, senza più distacco di classe, temprato dalle ombre e luci delle battaglie, dalla fratellanza con i compagni. Nei fotogrammi finali appare esausto. Cerca nelle tasche e trova una sigaretta, sbriciolata e inservibile. Quei trucioli di tabacco nella mano, quei lineamenti scavati dagli scontri, fame, sete, ci trasmettono un uomo divenuto “fatto di carne e sangue”, come scrive Fenoglio. Per questo il partigiano Johnny resta sul campo, fermo, con il fucile puntato pronto a resistere fino alla morte. Ce lo spiega Fenoglio: “Ecco l’importante: che ne restasse sempre uno”.

Ne “I piccoli maestri” (Daniele Lucchetti, 1997) ispirato al bel libro omonimo di Luigi Meneghello, ecco un gruppo di giovani vicentini partire verso la montagna. E’ l’autunno del 1943. Non sarà una gita. Dinnanzi a questi giovani c’è un ideale di libertà germogliato, malgrado il lavaggio del cervello fascista, dallo studio della letteratura e della filosofia sotto la guida di Antonio Giuriolo, docente che non si è piegato al regime. L’entusiasmo li spinge ad un’impresa non facile. Questo manipolo di studenti ingenuo e un po’ anomalo rispetto alle formazioni organizzate, entra nella lotta partigiana pur sapendo ben poco dell’esperienza totale che lo attende. Si formeranno sul campo, cimentandosi nelle azioni di sabotaggio contro i tedeschi e repubblichini. Sequestrano armi e viveri, puniscono i delatori e collaborazionisti locali. In una riuscita sequenza chiarificatrice Giuriolo (Marco Paolini) spiega a tanti uomini di diversa provenienza il senso della lotta resistenziale.

I fotogrammi narrano le reazioni giovanili ai nuovi compiti, l’impatto con il pericolo, i dilemmi, gli errori, l’esercizio delle armi, i contrasti fra giustizia e pietà. Come nell’inquietante e sofferto episodio dell’esecuzione di una spia tedesca. Poi, dopo il deludente proclama del generale Alexander che blocca le operazioni sui monti, assistiamo allo spostamento necessario in città. E infine la Liberazione. Una catena di fatti, la confusione delle ultime ore, i contrasti tra reazioni opposte, i nazifascisti in fuga, i partigiani vittoriosi che raccolgono i caduti, i vili, i doppiogiochisti sbucati al momento giusto. A Padova, nell’incontro con gli Alleati, issati sui loro blindati, appare anche l’orgoglio partigiano. «La città è nostra – sottolinea uno di loro salutando gli inglesi — ora potete entrare».

“La notte di san Lorenzo” (Vittorio e Paolo Taviani, 1982) parte dalla memoria di una donna che ricorda ciò che ha vissuto da piccola nel ‘44 con i suoi compaesani durante l’occupazione tedesca in Toscana. Rivivono le atrocità compiute dai fascisti, dai nazisti, le sofferenze della popolazione. Fra i tanti momenti illuminanti è storico quel raggrupparsi in fila dei fuggiaschi in cerca di salvezza, dietro la guida di Galvano, l’anziano patriarca. Le famiglie che percorrono in silenzio il sentiero notturno suggeriscono l’idea primitiva di un gregge guidato da un pastore.

Nella battaglia in mezzo al grano, fascisti e antifascisti si mescolano. Le squadre nere cercano di stanare i paesani ribelli. Uomini e donne si confondono tra le spighe, cercano riparo o scovano gli avversari, presi dall’odio reciproco e dalla paura. Due giovani chini sui compagni feriti, per un attimo non si riconoscono. Poi si identificano e il partigiano spara al repubblichino. Solo un miracolo sembra impedire a quest’ultimo di colpire la bambina. In una infinitesimale frazione di tempo che sembra eterna, Rosanna, paralizzata dallo spavento, intona una filastrocca scaccia-malocchio. Il giovane interdetto, con l’arma puntata, si blocca e cambia bersaglio. Nella tempesta che li ha travolti, i personaggi, buoni o cattivi, coraggiosi o vili, misericordiosi o crudeli concorrono tutti armonicamente all’immagine totale, fatta di storia, di vissuto. L’immaginazione che a volte sublima e fantastica fa da contraltare alla cruda verità della guerra.

Ne “I sette fratelli Cervi” (Gianni Puccini, 1968) incontriamo uomini semplici: Agostino, Aldo, Antenore, Ettore, Ferdinando, Gelindo e Ovidio, contadini di Campegine (Reggio Emilia). Il loro spirito istintivamente progressista li rende rappresentativi delle migliaia di uomini che hanno dato vita alla Lotta di liberazione. Il loro legame non rispecchia la logica di un clan, ma un vincolo più ampio, rinnovatore. La loro vicenda è reale, è simbolo di gente modesta, dei campi, i cui nomi forse sarebbero stati dimenticati se le circostanze della loro fine non si fossero incise in modo così tragico e significativo nella Storia. Il fratello maggiore Aldo (Gian Maria Volontè) progressista ed entusiasta li porterà alla ribellione contro il fascismo, malgrado gli ostacoli, i rischi, la tendenza tradizionale alla cautela, tipica del contadino. Con la nascita in Emilia di una rete di opposizione al fascismo diverrà la loro guida. E’ il più riflessivo e ragionatore della famiglia, nello stesso tempo critico verso i metodi antiquati nell’agricoltura. Quando, dopo l’8 settembre ’43, vedremo i protagonisti prendere la via della montagna portando con loro alcuni sbandati e alcuni prigionieri alleati per organizzare una prima linea di Resistenza, nella grande cascina emiliana, i vecchi e le donne continuano ad ospitare i clandestini. Una notte i fratelli, ormai identificati dai fascisti del luogo e coscienti del pericolo decidono di rientrare e cadono in un agguato. I fascisti circondano la fattoria, appiccano il fuoco e i giovani, dopo un’intensa sparatoria, si arrendono per salvare le donne e i figli. Il finale è atroce. I sette partigiani e un ottavo renitente che aveva trovato rifugio dai Cervi vengono fucilati per rappresaglia. La drammatica sequenza nel poligono reggino, uno dei luoghi che testimoniano per sempre i crimini degli uomini di Salò, è emblematica di tutti gli eccidi nazifascisti.

Con “L’Agnese va a morire” (Giuliano Montaldo, 1976) entra in scena la donna con la sua presenza silenziosa. L’Agnese ne impersona centinaia, con il loro contributo spesso sommerso ma di immensa utilità. Il film dà il giusto riconoscimento alla parte femminile, troppo spesso ignorata nella lotta di Liberazione. Grazie alla protagonista (Ingrid Thulin) ci facciamo un’idea dell’umile coraggio di tante staffette e combattenti che hanno sostenuto la guerra partigiana. L’Agnese – come è descritta nell’omonimo romanzo di Renata Viganò – è una lavandaia di campagna, che vive col marito malato. Quando i nazisti lo deportano in quanto militante antifascista, lei prende il suo posto nella Resistenza. Dapprima si impegna in nome del compagno, poi in modo sempre più autonomo, deciso, forte, malgrado la modestia che l’avvolge. Andrà a raggiungere i partigiani per cui già lavora, ne condividerà la vita aspra tra i canneti delle valli. Farà la staffetta per portare viveri, armi, ordini, superando i posti di blocco tedeschi e organizzerà altre donne. Ricercata e resistente fino alla morte sul campo, verrà uccisa lungo la strada da un tedesco che la riconosce. Il suo corpo nel povero abito nero giacerà simbolico, solitario eppure grande, sul terreno.

In un film d’azione come “Achtung Banditi” (Carlo Lizzani, 1951) molte scene di movimento e dettagli in montagna e in città sono elementi narrativi. I piedi stanchi, i mugugni degli uomini di un esercito volontario e raccogliticcio nelle condizioni avverse. Nelle discussioni, il comandante si differenzia dal commissario politico. Il primo deve esercitare prudenza e insieme decisione, perciò assistiamo ai suoi dubbi. Ha la responsabilità di tante vite, per questo vuole ragionare e valutare bene le conseguenze di ogni attacco. Il secondo è più pragmatico e va dritto allo scopo. Alcuni partigiani sono impazienti, vogliono agire a tutti i costi. Come Franco, sempre pronto a sparare. Altri cedono a impulsi e sentimenti, come Napoleone che si assenta per conoscere il figlio appena nato e suscita dissensi tra i compagni.

Lucia, la giovane montanara che indica al gruppo dove nascondersi sotto i cumuli di fascine, è un esempio del coinvolgimento delle donne nella bufera. Avverte i combattenti con molta naturalezza che ci sono tedeschi accampati vicino al torrente. Ci mostra come ogni aiuto generoso implichi un rischio estremo. Malgrado ciò tante ragazze come lei osavano l’impossibile. Lucia colpisce il cuore del giovane partigiano Gatto, ma non c’è tempo per i sentimenti. Un attimo dopo sarà troppo tardi. Verrà la morte. Il desiderio di vivere resta negli occhi e nel pegno di un fazzoletto. Gatto, ferito e nascosto dai compagni in una fossa, vedrà sopraggiungere i tedeschi da uno spiraglio. Sono sopra di lui, vede i loro stivali. Non ha scampo. Si prepara con una granata e appena sollevano la tavola di legno la fa esplodere e salta in aria insieme ai nemici. Questi erano i partigiani.

Ci sono anche gli altri, quelli della parte sbagliata e ce lo ricorda “La lunga notte del ’43” (Florestano Vancini, 1960) liberamente ispirato al racconto di Giorgio Bassani “Una storia del 43” Il film, più che per l’intreccio privato che riflette l’ambiguo contesto borghese ferrarese, è interessante per la perfetta rappresentazione delle squadracce fasciste dell’epoca e dei loro esponenti. Carlo Aretusi detto “Sciagura”, losco squadrista locale, impersona caratteri e metodi della nomenclatura del regime. Realistiche le sequenze con i battaglioni M (di Mussolini) che bivaccano, ubriachi, urlano e sparano sotto le finestre delle case. Sono visioni precise di quegli anni, come pure quelle del rastrellamento, delle vittime, tutte persone anziane, ammassate a spintoni contro il muretto per l’esecuzione. Anche la voce di un arrestato che si ribella gridando “Assassini!” subito seguita dalle fucilate è illuminante.

Il finale, ambientato 15 anni dopo, non potrebbe essere più beffardo. È lo spaccato di una società che “dimentica” le sue colpe e quelle degli altri. Siamo negli anni 60, nel pieno della rimozione governativa del disastroso ventennio fascista, iniziata sfrontatamente già dal ’48, fatta di silenzi e connivenze, che peggioreranno sempre più. Il fascismo sconfitto nel ‘45 è stato sempre tenuto in serbo e coltivato. E il film ci mostra come il gerarca Aretusi, tornato tranquillamente a galla, se la ride nel caffè locale, a pochi passi dalla lapide con i nomi delle sue vittime. Messaggio amaro, sempre attuale fino ai nostri giorni.

Nella Milano occupata del ’44 di “Uomini e no” (Valentino Orsini, 1980), liberamente ispirato all’omonimo libro di Elio Vittorini, è interessante la ricostruzione dell’immagine della città medaglia d’oro della Resistenza, impegnata nella lotta contro nazisti e brigate nere. Il film ci proietta in un’epoca precisa, tra le risposte armate dei gappisti e le rappresaglie efferate. Un esercito clandestino di partigiani, intellettuali, operai, uomini semplici, si batte nell’ombra contro la morsa nazifascista, la sua vita è appesa a un filo, alle prese con i metodi crudeli del nemico. L’atmosfera surreale della Milano deserta ci affonda nel clima della tragica attesa, nella paura di quello che può succedere. Una repentina incursione delle brigate nere, delle SS, un’azione partigiana improvvisa. I volti della gente rivelano l’abitudine agli eccidi, alle fucilazioni degli ostaggi, l’abitudine a fuggire per le strade, a infilarsi improvvisamente nei portoni, ma anche la solidarietà spontanea. Non è casuale la figura dell’operaio sconosciuto che il clandestino Enne 2 (Lando Buzzanca) incontra sulle scale del palazzo. Il coinquilino capisce che egli è un ricercato, lo aiuta a raggiungere il suo appartamento e lo informa del pericolo. Il film è anche documento emblematico del sacrificio, del sangue versato per sconfiggere il nazifascismo, per arrivare alla nostra Costituzione repubblicana.

I morti delle scene iniziali, stesi nella piazza, tra il cinismo degli uomini con la divisa coi teschi, la fucilazione notturna degli ostaggi sotto la luce di un riflettore, ricordano piazzale Loreto. Spiegano il furore riversato in quello stesso piazzale, successivamente, contro le salme appese di Mussolini e dei suoi.

Ma anche qui, nel film di Orsini, la lotta continua, qualcuno prenderà il posto del caduto. Quando il protagonista Enne2 ferito e braccato, piomba dalla finestra imbottito di esplosivo, sugli aguzzini e sul loro capo Cane Nero, un operaio sconosciuto si arma e lo sostituisce. Non dimentichiamo gli Uomini e no.

Serena d’Arbela, giornalista e scrittrice

Pubblicato martedì 23 Aprile 2019

Stampato il 18/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/red-carpet/la-memoria-in-nove-film/