Nel cinema della Resistenza è emozionante l’immagine dello slancio dei giovani, spinti per scelta o per necessità ai più duri sacrifici, disponibili a offrirsi per un nuovo mondo. Ma c’è poco invece sulle donne, numerose, silenziose protagoniste di aiuti, atti di coraggio e di eroismo, annegate nel dovere familiare, mai completamente riconosciute nella storiografia. Senza di loro la lotta di Liberazione avrebbe mancato di sostegno capillare decisivo contro ingenti forze nemiche militarmente soverchianti.

Nel cinema della Resistenza è emozionante l’immagine dello slancio dei giovani, spinti per scelta o per necessità ai più duri sacrifici, disponibili a offrirsi per un nuovo mondo. Ma c’è poco invece sulle donne, numerose, silenziose protagoniste di aiuti, atti di coraggio e di eroismo, annegate nel dovere familiare, mai completamente riconosciute nella storiografia. Senza di loro la lotta di Liberazione avrebbe mancato di sostegno capillare decisivo contro ingenti forze nemiche militarmente soverchianti.

Nella cinematografia del dopoguerra e fino agli anni Settanta, in tema di fascismo e Resistenza sono generiche le tracce di migliaia di donne che si sono adoperate per la liberazione dal nazifascismo operando in armi o nei vari punti di una diffusa retrovia pericolosa quanto la prima linea. Spicca l’Agnese del film di Giuliano Montaldo L’Agnese va a morire (1976), tratto dal romanzo di ispirazione autobiografica di Renata Viganò. È una donna di campagna, che fa la lavandaia e prende il posto del marito fucilato dai nazisti. All’inizio è spinta da un dovere di solidarietà familiare e in questo senso è rappresentativa di un agire diffuso che possiamo ritrovare in tutte le storie partigiane. Il suo cammino però avanza, dapprima nel nome del compagno, poi per scelta precisa, sempre più autonoma, decisa, forte, malgrado la modestia che l’avvolge. Andrà a raggiungere i partigiani per cui già lavora, vivrà la loro vita aspra tra i canneti delle valli, farà la staffetta e organizzerà altre donne per portare viveri, armi, ordini, superando i posti di blocco tedeschi. È la tipica figura silenziosa di messaggera partigiana, che si sposta con i suoi carichi, in mezzo alla neve, lungo i fossi, con la bicicletta sgangherata passando in mezzo ai nemici, instancabile e decisa. La sua presenza porta una nota materna, per i resistenti, uomini provati da ore di tensione e di attesa. L’interpretazione misurata e severa di Ingrid Thulin dà veridicità a questo ritratto. Il contributo di Agnese è duplice, come donna e come militante. Come donna obbedisce ad una pietà umana che a volte è in contrasto con le regole della clandestinità, ma che la rende più vicina a noi. Darà ospitalità ad alcuni superstiti e per questa iniziativa rischiosa subirà una forte critica da parte del comandante. Dovrà abbandonare il suo recapito da considerarsi ormai bruciato, ma riprenderà il cammino di combattente per ottemperare a un nuovo incarico. Troverà la morte lungo il percorso, riconosciuta da un tedesco che la uccide sul posto. Il suo corpo abbandonato sul ciglio della strada ha un valore metaforico. Segna il disprezzo del nemico. Ma anche la sottovalutazione dei suoi capi adusi a pretendere dalla donna soprattutto doveri e obbedienza proprio come nell’ambito familiare.

Nella cinematografia del dopoguerra e fino agli anni Settanta, in tema di fascismo e Resistenza sono generiche le tracce di migliaia di donne che si sono adoperate per la liberazione dal nazifascismo operando in armi o nei vari punti di una diffusa retrovia pericolosa quanto la prima linea. Spicca l’Agnese del film di Giuliano Montaldo L’Agnese va a morire (1976), tratto dal romanzo di ispirazione autobiografica di Renata Viganò. È una donna di campagna, che fa la lavandaia e prende il posto del marito fucilato dai nazisti. All’inizio è spinta da un dovere di solidarietà familiare e in questo senso è rappresentativa di un agire diffuso che possiamo ritrovare in tutte le storie partigiane. Il suo cammino però avanza, dapprima nel nome del compagno, poi per scelta precisa, sempre più autonoma, decisa, forte, malgrado la modestia che l’avvolge. Andrà a raggiungere i partigiani per cui già lavora, vivrà la loro vita aspra tra i canneti delle valli, farà la staffetta e organizzerà altre donne per portare viveri, armi, ordini, superando i posti di blocco tedeschi. È la tipica figura silenziosa di messaggera partigiana, che si sposta con i suoi carichi, in mezzo alla neve, lungo i fossi, con la bicicletta sgangherata passando in mezzo ai nemici, instancabile e decisa. La sua presenza porta una nota materna, per i resistenti, uomini provati da ore di tensione e di attesa. L’interpretazione misurata e severa di Ingrid Thulin dà veridicità a questo ritratto. Il contributo di Agnese è duplice, come donna e come militante. Come donna obbedisce ad una pietà umana che a volte è in contrasto con le regole della clandestinità, ma che la rende più vicina a noi. Darà ospitalità ad alcuni superstiti e per questa iniziativa rischiosa subirà una forte critica da parte del comandante. Dovrà abbandonare il suo recapito da considerarsi ormai bruciato, ma riprenderà il cammino di combattente per ottemperare a un nuovo incarico. Troverà la morte lungo il percorso, riconosciuta da un tedesco che la uccide sul posto. Il suo corpo abbandonato sul ciglio della strada ha un valore metaforico. Segna il disprezzo del nemico. Ma anche la sottovalutazione dei suoi capi adusi a pretendere dalla donna soprattutto doveri e obbedienza proprio come nell’ambito familiare.

Roberto Rossellini in Roma città aperta (1945) inquadra fra i molti personaggi Pina, una popolana romana che si dà da fare e si ribella agli occupanti. La donna, ispirata liberamente a Teresa Gullace, trucidata dai nazisti in viale Giulio Cesare e icona della Resistenza, riassume le sofferenze della guerra e delle ingiustizie sui ceti umili che si riverberano pesantemente sui più deboli. Ma non è solo una vittima. Mostra il coraggio con il suo linguaggio romanesco capace di reagire ai soprusi. Si muove nel contesto della Roma occupata dove i tedeschi deturpano i luoghi celebri con i loro inni marziali calpestando il selciato con la prepotenza dei conquistatori. Le scene della folla di donne che assaltano il forno sotto gli occhi del sacrestano e della guardia metropolitana, impadronendosi di pane e farina rievocano episodi realmente avvenuti nella città affamata. Pina vive in un caseggiato popolare dove le notizie passano di pianerottolo in pianerottolo e di finestra in finestra. È vedova con un bambino e spera di rifarsi una vita con un tipografo e resistente, Francesco, che la incoraggia con la sua fede nella vittoria. Spiega “siamo nel giusto e lottiamo per una cosa che deve venire, che verrà”. E lei dà il suo contributo come può alla lotta clandestina. Il loro matrimonio è fissato per l’indomani in chiesa, ma nel caseggiato sopraggiunge la retata. Lo sguardo di Pina carico di odio verso il tedesco che tenta di molestarla è un simbolo di rivolta. Poi la situazione precipita e la donna vede Francesco portato via dai tedeschi. Si divincola da chi vuole trattenerla, corre verso il camion con i fermati, chiamando il fidanzato a gran voce e inseguendo il veicolo. La scena drammatica è rimasta celebre: Pina viene falciata dai mitra tra brevi e rauchi comandi.

Roberto Rossellini in Roma città aperta (1945) inquadra fra i molti personaggi Pina, una popolana romana che si dà da fare e si ribella agli occupanti. La donna, ispirata liberamente a Teresa Gullace, trucidata dai nazisti in viale Giulio Cesare e icona della Resistenza, riassume le sofferenze della guerra e delle ingiustizie sui ceti umili che si riverberano pesantemente sui più deboli. Ma non è solo una vittima. Mostra il coraggio con il suo linguaggio romanesco capace di reagire ai soprusi. Si muove nel contesto della Roma occupata dove i tedeschi deturpano i luoghi celebri con i loro inni marziali calpestando il selciato con la prepotenza dei conquistatori. Le scene della folla di donne che assaltano il forno sotto gli occhi del sacrestano e della guardia metropolitana, impadronendosi di pane e farina rievocano episodi realmente avvenuti nella città affamata. Pina vive in un caseggiato popolare dove le notizie passano di pianerottolo in pianerottolo e di finestra in finestra. È vedova con un bambino e spera di rifarsi una vita con un tipografo e resistente, Francesco, che la incoraggia con la sua fede nella vittoria. Spiega “siamo nel giusto e lottiamo per una cosa che deve venire, che verrà”. E lei dà il suo contributo come può alla lotta clandestina. Il loro matrimonio è fissato per l’indomani in chiesa, ma nel caseggiato sopraggiunge la retata. Lo sguardo di Pina carico di odio verso il tedesco che tenta di molestarla è un simbolo di rivolta. Poi la situazione precipita e la donna vede Francesco portato via dai tedeschi. Si divincola da chi vuole trattenerla, corre verso il camion con i fermati, chiamando il fidanzato a gran voce e inseguendo il veicolo. La scena drammatica è rimasta celebre: Pina viene falciata dai mitra tra brevi e rauchi comandi.

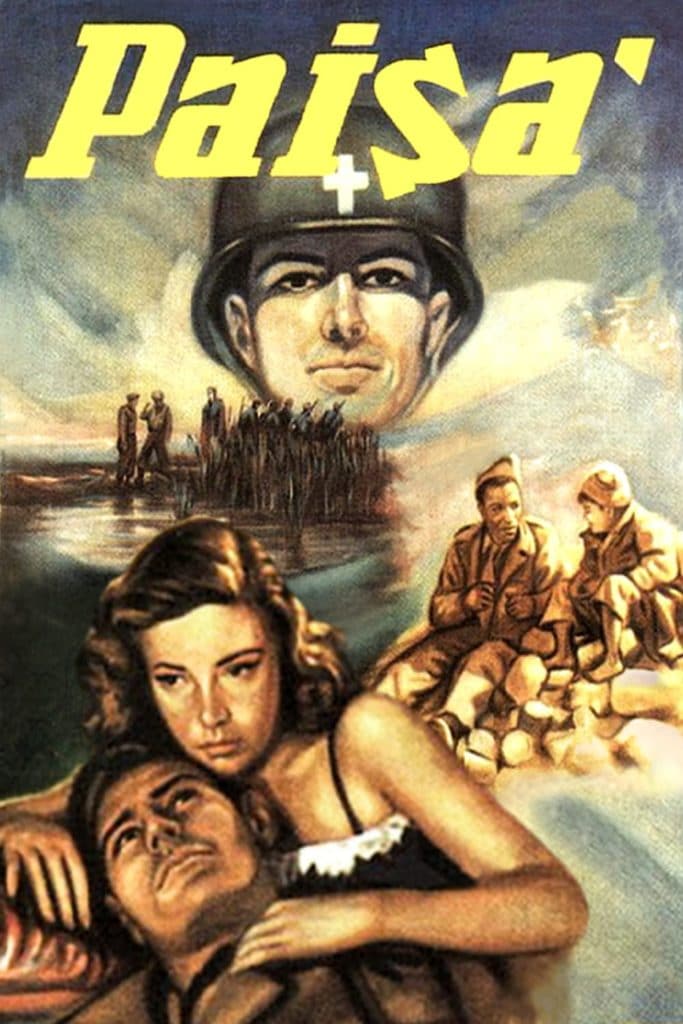

In altre comparse e figure cinematografiche vediamo solo scorrere l’immagine della donna travisata nel comune sentire della società del tempo. Tre personaggi emblematici ci dicono di più. Carmela, protagonista del primo episodio di Paisà (1946) di Roberto Rossellini, ambientato in Sicilia, è una ragazza umile e coraggiosa, coinvolta quasi per caso nel vortice della guerra. Rivediamo in lei le tante fiancheggiatrici cadute per la Liberazione del Paese e rimaste senza nome e senza onori. Dopo lo sbarco alleato i militari entrano nel paesino: la gente del luogo fa confusione tra le divise di tedeschi e liberatori, sono tutti stranieri. Il gerarchetto locale si fa avanti, untuoso, pensando che i nuovi arrivati siano camerati ma rischia di grosso. Infatti quegli americani che insistono per sapere dove si trovano asserragliati i tedeschi sono diffidenti e convinti che “gli italiani siano tutti fascisti”. In questo frangente la giovanissima Carmela deve venire in aiuto ai suoi compaesani e accetta di accompagnare i militari in un territorio impervio a picco sulla costa. La zona è tutta minata. Lei conosce meglio degli altri il canale di lava attraverso il quale passare. Raggiunta una grotta si fermerà con Joe mentre gli altri del commando vanno in avanscoperta. Quelle brevi ore di incontro col giovane soldato sono tenere benché immerse nel dramma. Il soldato è un bravo ragazzo, le mostra le foto della famiglia, insieme compitano qualche parola come pane, come mare. Forse potrebbe essere un bell’idillio in tempo di pace. Carmela vorrebbe tornare a casa ma è costretta ad aspettare la conclusione dell’azione. Quando Joe accende incautamente un fiammifero viene subito colpito dai cecchini tedeschi. Lei cerca di nasconderlo ma i tedeschi, piombati nel rifugio, scoprono il ferito e lo uccidono. Poi, nell’oscurità, si giocano a dadi la ragazza. Il finale di omicidio e stupro è reso ancor più amaro dal commento ignobile degli americani sopraggiunti. Nessun problema, secondo loro: è morta una spia. Il corpo esanime di Carmela sugli scogli si ricongiunge così idealmente a quello dell’Agnese. Ancora una volta l’offesa alla donna mette in luce, accanto alla crudeltà della guerra, quel maschilismo infame e antico, ancora oggi non del tutto debellato.

In altre comparse e figure cinematografiche vediamo solo scorrere l’immagine della donna travisata nel comune sentire della società del tempo. Tre personaggi emblematici ci dicono di più. Carmela, protagonista del primo episodio di Paisà (1946) di Roberto Rossellini, ambientato in Sicilia, è una ragazza umile e coraggiosa, coinvolta quasi per caso nel vortice della guerra. Rivediamo in lei le tante fiancheggiatrici cadute per la Liberazione del Paese e rimaste senza nome e senza onori. Dopo lo sbarco alleato i militari entrano nel paesino: la gente del luogo fa confusione tra le divise di tedeschi e liberatori, sono tutti stranieri. Il gerarchetto locale si fa avanti, untuoso, pensando che i nuovi arrivati siano camerati ma rischia di grosso. Infatti quegli americani che insistono per sapere dove si trovano asserragliati i tedeschi sono diffidenti e convinti che “gli italiani siano tutti fascisti”. In questo frangente la giovanissima Carmela deve venire in aiuto ai suoi compaesani e accetta di accompagnare i militari in un territorio impervio a picco sulla costa. La zona è tutta minata. Lei conosce meglio degli altri il canale di lava attraverso il quale passare. Raggiunta una grotta si fermerà con Joe mentre gli altri del commando vanno in avanscoperta. Quelle brevi ore di incontro col giovane soldato sono tenere benché immerse nel dramma. Il soldato è un bravo ragazzo, le mostra le foto della famiglia, insieme compitano qualche parola come pane, come mare. Forse potrebbe essere un bell’idillio in tempo di pace. Carmela vorrebbe tornare a casa ma è costretta ad aspettare la conclusione dell’azione. Quando Joe accende incautamente un fiammifero viene subito colpito dai cecchini tedeschi. Lei cerca di nasconderlo ma i tedeschi, piombati nel rifugio, scoprono il ferito e lo uccidono. Poi, nell’oscurità, si giocano a dadi la ragazza. Il finale di omicidio e stupro è reso ancor più amaro dal commento ignobile degli americani sopraggiunti. Nessun problema, secondo loro: è morta una spia. Il corpo esanime di Carmela sugli scogli si ricongiunge così idealmente a quello dell’Agnese. Ancora una volta l’offesa alla donna mette in luce, accanto alla crudeltà della guerra, quel maschilismo infame e antico, ancora oggi non del tutto debellato.

Anche il personaggio di Edith nel film Kapò (1959) di Gillo Pontecorvo ci conferma quanto la donna come persona sia considerata irrilevante perfino tra combattenti progressisti. Edith, interpretata stupendamente da Susan Strasberg, è una ragazzina ebrea quattordicenne, che potrebbe provenire da qualsiasi nazione. Arrestata con la sua famiglia è sbalzata d’improvviso da una vita normale agli incubi del lager e si trova faccia a faccia con il terrore di morire. Dopo aver visto sparire i genitori in una fila di prigionieri destinati all’eliminazione, rimane sola e senza sostegno. Desidera ardentemente vivere, è terrorizzata dalla selezione. Trasferita in un campo di lavoro, finisce per offrirsi ai tedeschi e accettare l’incarico infame di kapò. Assistiamo desolati alla trasformazione di un’adolescente indifesa in una prostituta e in una cinica guardiana agli ordini dei nazisti. La sua scelta riflette quella distruzione della personalità di cui parlano, nei loro libri, Primo Levi ed Elie Wiesel. Ma via via si fa strada la sua resipiscenza. L’incontro nel campo con Sascha, un giovane russo (Laurent Terzieff) che le addolcisce il cuore non ancora inaridito, la convince a partecipare a un’azione di sabotaggio decisiva. Egli viene a sapere che nell’azione la ragazza non avrà scampo. All’ultimo momento, preso dal rimorso, la avverte: al suono della sirena i tedeschi spareranno e lei sarà la prima a morire. La kapò, che aveva accettato il piano all’oscuro del finale, è distrutta dalla rivelazione. L’esercito dell’Urss è alle porte. Sognava la riabilitazione, la libertà e la gioia, una nuova vita con Sascha, tutto invece ora crolla. Non si ritira dal piano. La decisione di eseguire ugualmente il tragico compito contiene una profonda amarezza. Vi traspare oltre al senso di colpa, la ferita della rassegnazione a quella propria irrilevanza espressa dal giudizio dei compagni.

Anche il personaggio di Edith nel film Kapò (1959) di Gillo Pontecorvo ci conferma quanto la donna come persona sia considerata irrilevante perfino tra combattenti progressisti. Edith, interpretata stupendamente da Susan Strasberg, è una ragazzina ebrea quattordicenne, che potrebbe provenire da qualsiasi nazione. Arrestata con la sua famiglia è sbalzata d’improvviso da una vita normale agli incubi del lager e si trova faccia a faccia con il terrore di morire. Dopo aver visto sparire i genitori in una fila di prigionieri destinati all’eliminazione, rimane sola e senza sostegno. Desidera ardentemente vivere, è terrorizzata dalla selezione. Trasferita in un campo di lavoro, finisce per offrirsi ai tedeschi e accettare l’incarico infame di kapò. Assistiamo desolati alla trasformazione di un’adolescente indifesa in una prostituta e in una cinica guardiana agli ordini dei nazisti. La sua scelta riflette quella distruzione della personalità di cui parlano, nei loro libri, Primo Levi ed Elie Wiesel. Ma via via si fa strada la sua resipiscenza. L’incontro nel campo con Sascha, un giovane russo (Laurent Terzieff) che le addolcisce il cuore non ancora inaridito, la convince a partecipare a un’azione di sabotaggio decisiva. Egli viene a sapere che nell’azione la ragazza non avrà scampo. All’ultimo momento, preso dal rimorso, la avverte: al suono della sirena i tedeschi spareranno e lei sarà la prima a morire. La kapò, che aveva accettato il piano all’oscuro del finale, è distrutta dalla rivelazione. L’esercito dell’Urss è alle porte. Sognava la riabilitazione, la libertà e la gioia, una nuova vita con Sascha, tutto invece ora crolla. Non si ritira dal piano. La decisione di eseguire ugualmente il tragico compito contiene una profonda amarezza. Vi traspare oltre al senso di colpa, la ferita della rassegnazione a quella propria irrilevanza espressa dal giudizio dei compagni.

Perché ci interessa Antonietta ritrovata nel filone antifascista degli anni Settanta in Una giornata particolare (1977) di Ettore Scola? È una casalinga ai tempi del regime imperante, sfruttata tra le pareti domestiche, non ha tempo per leggere, istruirsi, pensare. È presa nel vortice delle faccende familiari, piatti da rigovernare, figli da accudire, letti da rifare, bucato. La sua voce non conta. È totalmente a servizio del marito, gerarchetto dispotico e ignorante. In quella giornata del 6 maggio 1938 la capitale è imbandierata e nera di divise. Ferve tra i fascisti romani la preparazione di una mastodontica sfilata per accogliere Hitler. Antonietta, andando a stendere i panni in terrazza, conosce Gabriele, un radiocronista che ha perso il lavoro in quanto omosessuale e antifascista ed è condannato al confino in Sardegna. Il suo modo di pensare gentile e sensibile la sorprende. Si distingue dalla gente che la circonda, dal cliché maschile mussoliniano della falsa virilità, “marito, padre padrone e guerriero”. I due protagonisti sono fatalmente esclusi dalla grande manifestazione che attivizza l’intero quartiere invaso da figli della lupa, balilla e gerarchi, inquadrati nella loro tronfia volgarità. Antonietta ha troppo da fare in casa per muoversi e neppure vorrebbe. Gabriele attende la polizia, è disperato, sul punto di uccidersi. L’incontro fra i due si tramuta ben presto in un sentimento di simpatia e comprensione anche quando la donna capisce la diversità di lui. È evidente che la condizione dei due protagonisti ha qualcosa di comune, una uguale sofferenza nella società. Sofia Loren e Marcello Mastroianni, ottimi attori, ci evidenziano le due solitudini emblematiche che gradualmente si avvicinano in contrasto al frastuono della propaganda e della folla fascista. La Loren quasi priva di trucco, è vera, non ha più le sembianze di una diva. Mastroianni, interpreta bene la figura tormentata di Gabriele. L’affetto e il rispetto come esseri umani, indipendentemente dal genere affiora nel film come un fatto nuovo nell’epoca.

Perché ci interessa Antonietta ritrovata nel filone antifascista degli anni Settanta in Una giornata particolare (1977) di Ettore Scola? È una casalinga ai tempi del regime imperante, sfruttata tra le pareti domestiche, non ha tempo per leggere, istruirsi, pensare. È presa nel vortice delle faccende familiari, piatti da rigovernare, figli da accudire, letti da rifare, bucato. La sua voce non conta. È totalmente a servizio del marito, gerarchetto dispotico e ignorante. In quella giornata del 6 maggio 1938 la capitale è imbandierata e nera di divise. Ferve tra i fascisti romani la preparazione di una mastodontica sfilata per accogliere Hitler. Antonietta, andando a stendere i panni in terrazza, conosce Gabriele, un radiocronista che ha perso il lavoro in quanto omosessuale e antifascista ed è condannato al confino in Sardegna. Il suo modo di pensare gentile e sensibile la sorprende. Si distingue dalla gente che la circonda, dal cliché maschile mussoliniano della falsa virilità, “marito, padre padrone e guerriero”. I due protagonisti sono fatalmente esclusi dalla grande manifestazione che attivizza l’intero quartiere invaso da figli della lupa, balilla e gerarchi, inquadrati nella loro tronfia volgarità. Antonietta ha troppo da fare in casa per muoversi e neppure vorrebbe. Gabriele attende la polizia, è disperato, sul punto di uccidersi. L’incontro fra i due si tramuta ben presto in un sentimento di simpatia e comprensione anche quando la donna capisce la diversità di lui. È evidente che la condizione dei due protagonisti ha qualcosa di comune, una uguale sofferenza nella società. Sofia Loren e Marcello Mastroianni, ottimi attori, ci evidenziano le due solitudini emblematiche che gradualmente si avvicinano in contrasto al frastuono della propaganda e della folla fascista. La Loren quasi priva di trucco, è vera, non ha più le sembianze di una diva. Mastroianni, interpreta bene la figura tormentata di Gabriele. L’affetto e il rispetto come esseri umani, indipendentemente dal genere affiora nel film come un fatto nuovo nell’epoca.

La vicenda del passato ci riporta al presente. Malgrado la sconfitta del fascismo e malgrado i dettami della nostra Costituzione, la tolleranza verso il diverso e la concreta parità della donna hanno ancor oggi una lunga via da percorrere. Bisogna demolire un muro ben più robusto di quello tanto propagandato di Berlino per annientare il virus secolare di maschilismo che ancora intacca la nostra comunità. Il pullulare dei femminicidi e delle prevaricazioni a ogni livello di diritti e carriere ci dà ragione. Sarebbe ora di approfondire con emozione e riconoscenza nel cinema che ha grande forza comunicativa il valore femminile come meritano i singoli volti e le storie. Quale fonte migliore della memoria storica del conflitto contro il nazifascismo? Negli archivi della seconda metà del Novecento e nei ricordi di contemporanei ancora sopravvissuti esiste un fiume di esempi di partigiane attive a livello di comando, di preziose staffette e di generose casalinghe, operaie, contadine, di arrestate che non parlano, di cadute nelle rappresaglie, di deportate eroiche. Dai loro sacrifici, sommersi e mai menzionati, emerge in nuce un nuovo tipo di donna: consapevole e decisa a combattere la cultura della subordinazione femminile. E da lì che sono germogliati i progressi delle battaglie femministe. Attendiamo da tempo narrazioni filmiche di questo genere, tanto utili ad aprire gli occhi alle nuove generazioni.

La vicenda del passato ci riporta al presente. Malgrado la sconfitta del fascismo e malgrado i dettami della nostra Costituzione, la tolleranza verso il diverso e la concreta parità della donna hanno ancor oggi una lunga via da percorrere. Bisogna demolire un muro ben più robusto di quello tanto propagandato di Berlino per annientare il virus secolare di maschilismo che ancora intacca la nostra comunità. Il pullulare dei femminicidi e delle prevaricazioni a ogni livello di diritti e carriere ci dà ragione. Sarebbe ora di approfondire con emozione e riconoscenza nel cinema che ha grande forza comunicativa il valore femminile come meritano i singoli volti e le storie. Quale fonte migliore della memoria storica del conflitto contro il nazifascismo? Negli archivi della seconda metà del Novecento e nei ricordi di contemporanei ancora sopravvissuti esiste un fiume di esempi di partigiane attive a livello di comando, di preziose staffette e di generose casalinghe, operaie, contadine, di arrestate che non parlano, di cadute nelle rappresaglie, di deportate eroiche. Dai loro sacrifici, sommersi e mai menzionati, emerge in nuce un nuovo tipo di donna: consapevole e decisa a combattere la cultura della subordinazione femminile. E da lì che sono germogliati i progressi delle battaglie femministe. Attendiamo da tempo narrazioni filmiche di questo genere, tanto utili ad aprire gli occhi alle nuove generazioni.

Serena d’Arbela, giornalista e scrittrice

Pubblicato sabato 24 Aprile 2021

Stampato il 15/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/red-carpet/combattenti-silenziose-ribelli-in-fondo-al-cuore/