Nelle proiezioni estive sopravvissute al lockdown colpisce Nomadland di Chloé Zhao, lo scorso anno Leone d’oro alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e premiato con tre Oscar. Il film, tratto dall’omonimo libro di Jessica Bruder, affronta il tema della solidarietà e non a caso ha come protagonista una donna.

Nelle proiezioni estive sopravvissute al lockdown colpisce Nomadland di Chloé Zhao, lo scorso anno Leone d’oro alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e premiato con tre Oscar. Il film, tratto dall’omonimo libro di Jessica Bruder, affronta il tema della solidarietà e non a caso ha come protagonista una donna.

Fern vedova sessantenne disoccupata impersona la volitiva resistenza alle ingiustizie, all’indigenza e alla solitudine. Attraversa col suo furgone chilometri di America, costretta ad un nomadismo ininterrotto dal Nevada alle regioni occidentali fino al Pacific Northwest, in un percorso costellato di sorprese e difficoltà.

Il viaggio mette in luce la rete di solidarietà umana della gente come lei che le circostanze sociali nemiche hanno costretto a una vita vagabonda.

Vittime della crisi economica, anziani senzatetto e risorse, persone che hanno perso il lavoro, coppie divise, fuggitivi, mostrano come dovrebbero essere i rapporti umani nella normalità.

Vittime della crisi economica, anziani senzatetto e risorse, persone che hanno perso il lavoro, coppie divise, fuggitivi, mostrano come dovrebbero essere i rapporti umani nella normalità.

Questo road movie ci offre un’altra America. Quella dell’interno, delle montagne, delle strade interminabili e solitarie e della solidarietà dei vagabondi dei camper che si scambiano rudi favori, cibi, sostegni pratici e psicologici. L’aiuto reciproco appare in rivoli aspri e imprevisti ma sinceri. Confessioni, incoraggiamenti, cibo, riparazioni spicciole e provvidenziali.

Questi compagni casuali di pellegrinaggio sono dei veri nomadi con le loro storie. Linda May, Swankie e Bob Wells. Testimoni e guide, deboli o coraggiosi la aiutano a fronteggiare i numerosi imprevisti. Fern, insofferente fin dall’infanzia verso i conformismi, fugge dalla società dei consumi, dallo sfruttamento operaio, dai pregiudizi, dall’ipocrisia: prigioni peggiori delle incognite della vita nomade. È sempre stata ribelle per indole, si è adattata all’unione con Bob e alla vita statica solo per amore ma la morte del compagno l’ha riportata a un’orgogliosa autonomia. Per un attimo la donna sembra cedere alla tentazione familiare, all’offerta di una vita stabile con un nuovo compagno che la invita a fermarsi in una casa insieme a lui dopo tanto girovagare. Fern non ha potuto essere madre, ma potrebbe essere nonna. Sembra emozionarsi al contatto della piccola mano di un neonato. Ma riparte. La sua pace interiore è altrove, nel ricordo dell’indimenticabile Bob e nel rapporto con gli animali, le terre selvagge. le rocce, gli alberi, le stelle, gli uragani. L’esplorazione di paesaggi sconfinati è nel suo dna.

L’ambiente nel film ha qui un ruolo importante non solo descrittivo. Ci mostra che la natura offre a chi la sa cogliere una nuova filosofia esistenziale. Chi pensa che una donna possa realizzarsi solo negli affetti familiari trova in questo personaggio un altro tipo di scelta di azione e pensiero. Il volto forte e deciso di Fern (una talentuosa Frances McDormand) anche nella sofferenza riesce ad annullare i confini artefatti tra generi per costruire un esempio graffiante dell’essenza di persona insita nell’uomo come nella donna.

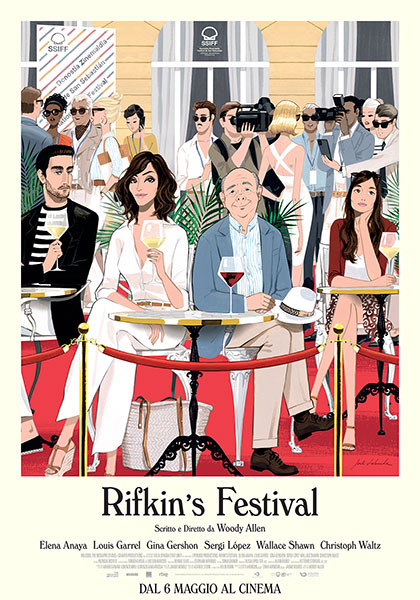

Un altro film penalizzato dal lockdown ma meritevole d’attenzione si distingue per l’ironia con cui colpisce le depressioni della terza età e la resa plateale al business hollywoodiano del cinema europeo. Non siamo in America nel Rifkin’s festival di Woody Allen ma l’ombra di Hollywood si affaccia nei modi dei partecipanti alla kermesse cinematografica di San Sebastián in Spagna. Il riferimento irridente emerge nella descrizione dell’ambiente pettegolo e venale che è lo stile corrente di molte rassegne attuali arrese alla mondanità.

Un altro film penalizzato dal lockdown ma meritevole d’attenzione si distingue per l’ironia con cui colpisce le depressioni della terza età e la resa plateale al business hollywoodiano del cinema europeo. Non siamo in America nel Rifkin’s festival di Woody Allen ma l’ombra di Hollywood si affaccia nei modi dei partecipanti alla kermesse cinematografica di San Sebastián in Spagna. Il riferimento irridente emerge nella descrizione dell’ambiente pettegolo e venale che è lo stile corrente di molte rassegne attuali arrese alla mondanità.

In brevi immersioni cogliamo sotto la superficie i giochi di interessi, inganni, pregiudizi, false amicizie, miti di cartone. Registi, aspiranti registi, critici, attricette ronzano frettolosi intorno a speranze di ingaggi tra caffè whisky e pranzi in un palcoscenico di cartapesta dove si dibatte moribondo il vero valore delle opere e se ne giocano le sorti.

Il protagonista Mort Rifkins (Wallace Shawn) sapiente di film d’annata, ci fa da guida nel panorama. Segue un po’ controvoglia la moglie Sue (Gina Gershon) addetta stampa super attiva ancora legata al marito pigmalione ma delusa dalle sue attuali carenze e vogliosa di amore giovane.

L’autoanalisi voluta o inconscia di Mort, alter ego di Allen, è la commedia comica e amara a due facce di un intellettuale introverso e tormentato alle prese con i propri insuccessi. A volte è esilarante, grazie alla maschera adeguata ed espressiva di Wallace, a volte patetica, molto riconoscibile dalla terza età. Con mano leggera ma pungente mette a fuoco la scrittura, l’amore, la donna, la struttura finanziaria di Hollywood, le vanità maschili, le ambiguità femminili, le goffaggini della vecchiaia, il vedersi vivere.

Non c’è solo l’America: c’è il mondo di oggi. Il docente e autore cinefilo non trova più nella produzione di Hollywood il cinema che è stato la sua grande passione. Rimpiange gli anni d’oro dello schermo d’autore intensamente condiviso nei luoghi “sacri” di Parigi.

Lo conferma nelle parodie indovinate di Quarto potere di Orson Welles, di Persona e Il settimo sigillo di Ingmar Bergman, L’angelo sterminatore di Luis Buñuel, Un uomo e una donna di Claude Lelouch, Fino all’ultimo respiro di Jean-Luc Godard, Jules e Jim di François Truffaut e di 8½ di Federico Fellini inserendosi in sogno nelle sequenze. È infastidito da Philippe (Louis Garrel), giovane cineasta francese di cui Sue, sua addetta stampa, appare invaghita. Il bel tuttologo pieno di sé, fortunato con le donne e con i premi, la adula e corteggia durante il festival non trascurando i vantaggi promozionali. Mort ne spia le avances e ne conta le gaffes geloso con garbo ma rassegnato. Lo considera il prototipo del narcisismo e della decadenza filmica.

L’ironia a getto continuo di Woody Allen diverte, con bravura in tema collaudata, mirando ai tipi, all’età, al cattivo gusto, fustiga la sottocultura nelle quinte del festival con le sue derive bancarie contrapponendole la nostalgia del cinema d’arte che lo ha formato. Con una tra le molte frecce del suo arco, Allen entra nel mondo femminile esplorandolo con un cronico sorrisetto maschilista. Inquadra il fascino della bellezza muliebre, ma anche l’insicurezza, la fragilità, il ripetuto cedere alla protezione. A volte ci indovina.

I personaggi femminili sono l’opposto di quelli combattivi che abbiamo visto in Nomadland. Qui giocano e contrattano con il potere maschile: si sottomettono, ma scantonano abbandonandosi ad amori irrazionali fatali o clandestini.

E gli uomini? A cominciare da Mort sono potenzialmente machisti, superficiali, ossessionati dal sesso, fragilissimi di fronte all’indiscutibile marcia in più delle donne, oggettivamente messi in ridicolo. E che ne è di lui, Mort, e del suo destino? È un fallito? Se lo chiede. Lo chiede allo psicanalista. Si specchia nella vecchiaia dove tutto si palesa come vanità e occorre arrendersi. Non riesce a finire il romanzo di grande spessore che ha in mente mirando alle altezze di Dostoevskij. Anche il matrimonio con Sue è in pezzi. Un breve sogno velleitario con la dottoressa Jo (Elena Anaya) è scoppiato come una bolla di sapone. Lei è perdutamente innamorata del suo Paco (Sergi Lopez), pittore squinternato che passa da un eccesso all’altro e la tradisce. Ma lo perdona, non può farne a meno. E si libera di Mort con diplomazia.

Il discorso filmico di Woody Allen sembra lo stesso di sempre, eppure qui lascia un sottofondo più amaro del solito. È che Mort vive il suo curriculum con l’occhio disincantato del vecchio. Si vede com’è, ormai stanco e ripetitivo, annota il ridicolo e la sconfitta, conclude che non è più il suo momento, è diventato noioso, non ha l’età per amare e forse per scrivere. Rimpiange i vecchi tempi, gli entusiasmi e le illusioni della rive gauche parigina, come se ascoltasse la canzone di Aznavour La Bohème! Si identifica nella sequenza di Bergman del Settimo sigillo, con Christoph Waltz che incarna la Morte. Conclude pensando che “Forse Sisifo ha ragione”, fa poi un bilancio con un sorriso agrodolce: “È stato un grande festival, mi ha permesso di riflettere sulla mia vita, ho chiuso con mia moglie, ho sperato con Giovanna. L’incanto è svanito, però mi ha regalato un bel po’ di adrenalina”. Alla domanda finale di Mort allo psicanalista – Che ne dice? – la risposta, forse inutile, si dissolve con la scena. Perdendosi nel vuoto.

Serena d’Arbela, giornalista e scrittrice

Pubblicato sabato 18 Settembre 2021

Stampato il 05/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/red-carpet/forse-sisifo-ha-ragione-non-sempre-pero/