Non voglio chiosare troppo su quanto sto per scrivere e nemmeno farmi prendere troppo sul serio: scrivere sul cinema ha le sue fatiche e recensire i film le sue difficoltà. Non basta il livello immediato delle sensazioni o delle proprie preferenze per definire una lettura critica, se vuoi analizzare in modo rigoroso ci vuole qualcosa di più. Anzi: gusti e predilezioni vanno gestite con attenzione, pur tenendo conto che comunque non vi si può del tutto prescindere. Talvolta uscendo dalla sala cinematografica bisogna mettere da parte le prime impressioni e far sì che il film ti lavori dentro. Mi classifico le opere tra quelle – anche belle e apprezzabili – le cui conseguenze di memoria non ti seguono, e quelle – magari non capolavori e neanche piaciute di per sé più di tanto – che invece continuano a riecheggiarti dentro. Dandoti da pensare che hai avuto modo di attingere a un qual certo livello di comprensione di quanto ti sta accadendo intorno.

Non voglio chiosare troppo su quanto sto per scrivere e nemmeno farmi prendere troppo sul serio: scrivere sul cinema ha le sue fatiche e recensire i film le sue difficoltà. Non basta il livello immediato delle sensazioni o delle proprie preferenze per definire una lettura critica, se vuoi analizzare in modo rigoroso ci vuole qualcosa di più. Anzi: gusti e predilezioni vanno gestite con attenzione, pur tenendo conto che comunque non vi si può del tutto prescindere. Talvolta uscendo dalla sala cinematografica bisogna mettere da parte le prime impressioni e far sì che il film ti lavori dentro. Mi classifico le opere tra quelle – anche belle e apprezzabili – le cui conseguenze di memoria non ti seguono, e quelle – magari non capolavori e neanche piaciute di per sé più di tanto – che invece continuano a riecheggiarti dentro. Dandoti da pensare che hai avuto modo di attingere a un qual certo livello di comprensione di quanto ti sta accadendo intorno.

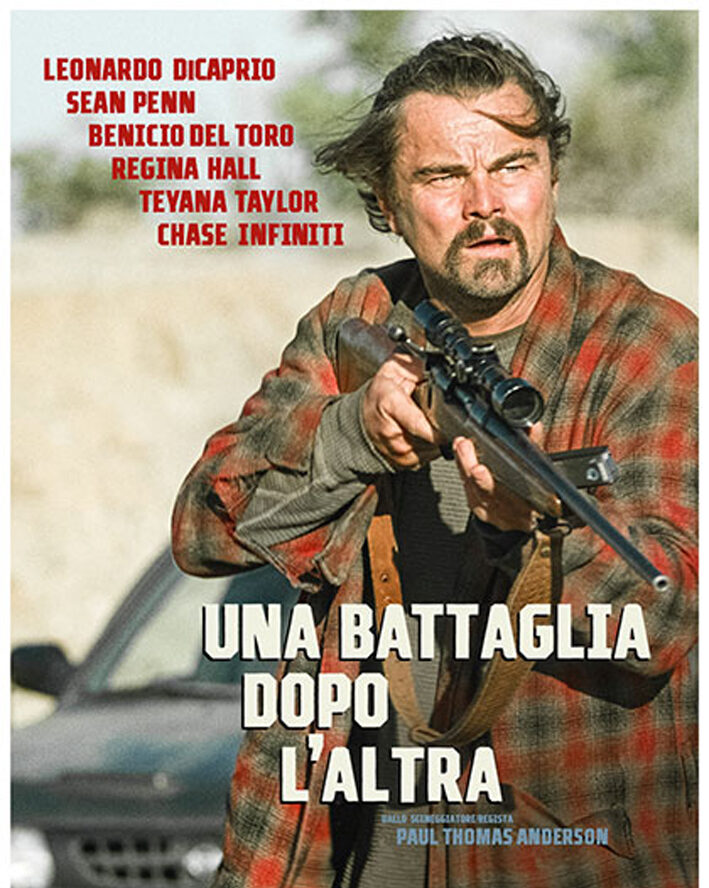

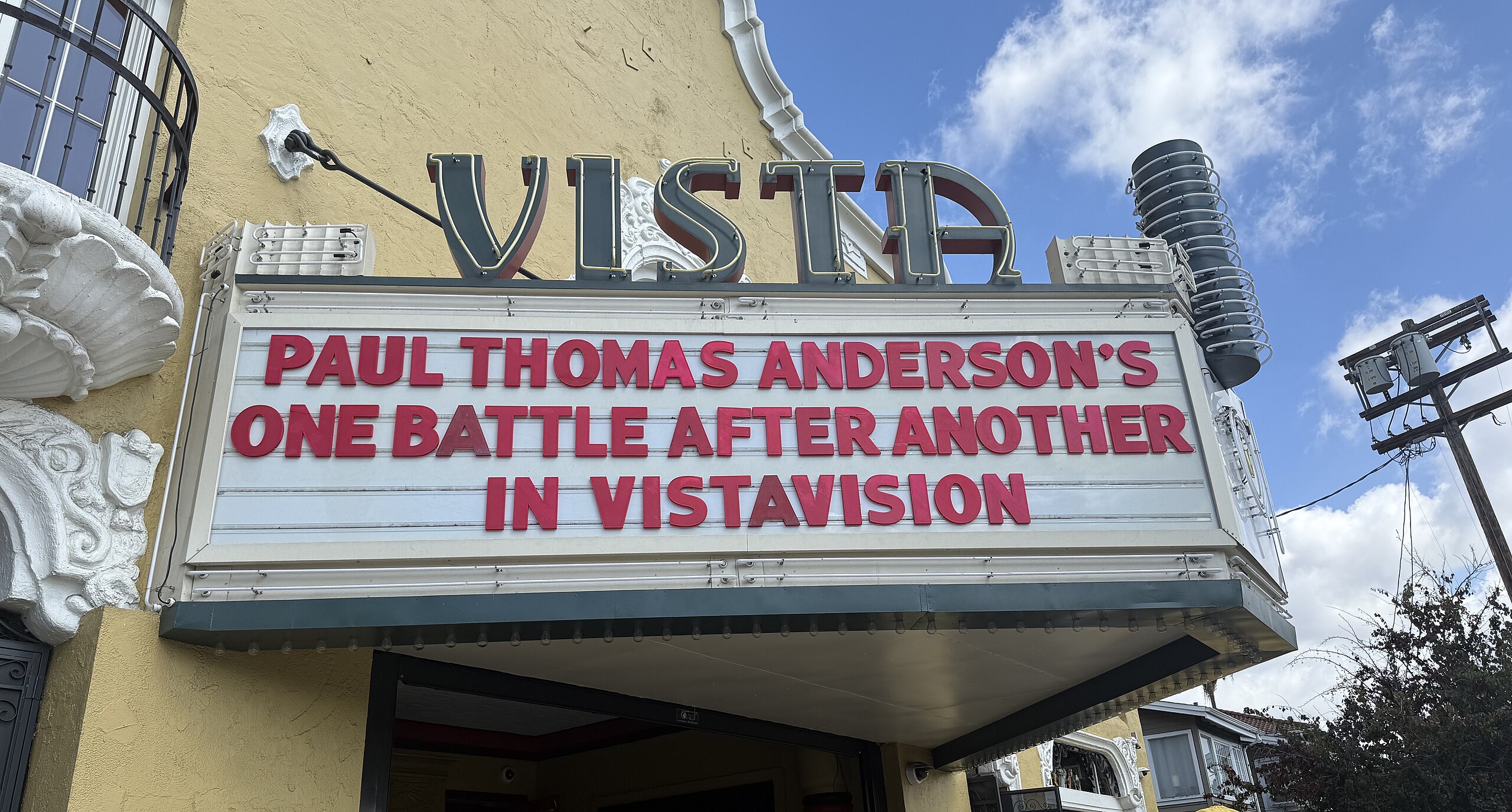

Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another, stavolta la distribuzione italiana traduce a modo) mi ha lasciato in sospeso per un po’ finché non ho realizzato che il regista Paul Thomas Anderson, già autore di opere di livello come – tra le altre – Magnolia, Il petroliere, The Master, Vizio di forma, Licorice Pizza, aveva lavorato su di un testo del 1990 dello scrittore statunitense Thomas Pynchon, Vineland, per trarne liberamente la sceneggiatura. Da lì mi si è messo in modo un sentire che nei giorni seguenti me lo ha fatto apprezzare moltissimo. Si è tentati di classificare il film come un action movie, sia pure con tratti autoriali ben definiti (tecnicamente è girato benissimo, come Anderson sa fare): e del migliore cinema di azione ha le caratteristiche, così che quasi tre ore passano senza alcuna pena. Ma gli elementi della narrazione sono quanto di più esplicitamente politico abbia visto di recente sul grande schermo: e sono riferimenti diretti alle forze politiche che governano Stati Uniti e buona parte del resto del mondo (Israele e Italia inclusi).

Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another, stavolta la distribuzione italiana traduce a modo) mi ha lasciato in sospeso per un po’ finché non ho realizzato che il regista Paul Thomas Anderson, già autore di opere di livello come – tra le altre – Magnolia, Il petroliere, The Master, Vizio di forma, Licorice Pizza, aveva lavorato su di un testo del 1990 dello scrittore statunitense Thomas Pynchon, Vineland, per trarne liberamente la sceneggiatura. Da lì mi si è messo in modo un sentire che nei giorni seguenti me lo ha fatto apprezzare moltissimo. Si è tentati di classificare il film come un action movie, sia pure con tratti autoriali ben definiti (tecnicamente è girato benissimo, come Anderson sa fare): e del migliore cinema di azione ha le caratteristiche, così che quasi tre ore passano senza alcuna pena. Ma gli elementi della narrazione sono quanto di più esplicitamente politico abbia visto di recente sul grande schermo: e sono riferimenti diretti alle forze politiche che governano Stati Uniti e buona parte del resto del mondo (Israele e Italia inclusi).

Un gruppo di rivoluzionari armati di estrema sinistra, il French 75, attacca campi di prigionia per immigrati per liberarli, banche, infrastrutture pubbliche, sedi di aziende multinazionali. Una delle sue esponenti più agguerrite, Perfidia, afroamericana, proprio nelle sequenze iniziali incrocia il comandante di un campo di detenzione per immigrati, il capitano Lockjaw, vero e proprio modello della tipologia WASP e militarista: lo umilia sottraendogli berretto e pistola, ma in seguito vivrà con lui una relazione sessuale che la porterà, una volta catturata, a poter aver salva la vita (ha ucciso una guardia durante una rapina in banca) collaborando con la polizia. La sua delazione porta al quasi totale annientamento del French 75: Perfidia scompare nel nulla, la vediamo varcare fuggiasca la frontiera con il Messico. A suo tempo aveva già preso congedo dal compagno di lotta Pat Calhoun, con cui aveva generato Charline: proprio la nascita della figlia ha fatto capire alla donna di non poter rinunciare all’attività sovversiva, da anteporre a qualsiasi altra cosa.

Un gruppo di rivoluzionari armati di estrema sinistra, il French 75, attacca campi di prigionia per immigrati per liberarli, banche, infrastrutture pubbliche, sedi di aziende multinazionali. Una delle sue esponenti più agguerrite, Perfidia, afroamericana, proprio nelle sequenze iniziali incrocia il comandante di un campo di detenzione per immigrati, il capitano Lockjaw, vero e proprio modello della tipologia WASP e militarista: lo umilia sottraendogli berretto e pistola, ma in seguito vivrà con lui una relazione sessuale che la porterà, una volta catturata, a poter aver salva la vita (ha ucciso una guardia durante una rapina in banca) collaborando con la polizia. La sua delazione porta al quasi totale annientamento del French 75: Perfidia scompare nel nulla, la vediamo varcare fuggiasca la frontiera con il Messico. A suo tempo aveva già preso congedo dal compagno di lotta Pat Calhoun, con cui aveva generato Charline: proprio la nascita della figlia ha fatto capire alla donna di non poter rinunciare all’attività sovversiva, da anteporre a qualsiasi altra cosa.

Dopo diversi anni, Pat e Charline (ormai sedicenne), in clandestinità grazie al sostegno di quel che resta del gruppo, vivono sotto i nomi di Bob e Willa. Lockjaw ha fatto carriera, è colonnello, si è ulteriormente specializzato nel perseguire gli immigrati irregolari e sta per entrare in un gruppo segreto, suprematista e di estrema destra, i Pionieri del Natale. Ossessionato dal ricordo della donna e dalla notizia che ha avuto una figlia, si mette a cercare la ragazza con l’ausilio delle forze paramilitari di polizia di cui è al comando. Bob, Willa e i membri superstiti della compagine rivoluzionaria sembrano aver poche probabilità di sfuggire alla repressione: ma a questo punto della narrazione non è lecito al critico procedere oltre, pena lo spoiler (giustamente odiato).

Aggiungo soltanto che se ne vedono di tutti i colori: biechi sovranisti razzisti, suore dedite alle arti marziali e alla coltivazione della marijuana, un sensei latinoamericano di grande saggezza e abilità, inseguimenti, sparatorie, lettere rivelatrici, passioni da non abbandonare, la revoluciòn sempre nel cuore. Un ritmo sostenuto, attori in palla (soprattutto Penn e Benicio del Toro: ma anche Di Caprio si conferma nei ruoli di simpatico svalvolato che gli sono propri in questa fase del suo percorso artistico): la giovane Chase Infiniti buca lo schermo, come si dice in gergo.

Perché il riferimento a Vineland di Pynchon è stato illuminante? È un grande romanzo di taglio sperimentale che narra le vicende di un gruppo antagonista nell’oppressiva stagione storica dell’amministrazione Nixon: Anderson riscrive la vicenda proiettandola nei nostri anni, da scalare indietro di 16 anni per la sua prima parte, fino al primo decennio degli anni 2000. Un contesto sicuramente diverso da quello della presidenza Nixon, non certo favorevole ai progressisti ma sicuramente meno devastante di questa fase sotto il tallone di ferro (cit. Jack London) di Trump. Ma, attenzione: non tutto ci fa pensare che siamo proprio in una realtà codificabile dal punto di visto storico, perché la fantasia dell’autore è tanta e la trasposizione da Pynchon tiene conto del clima allucinatorio del romanzo. Verrebbe da dire: magari fosse totalmente un film distopico, su di un mondo non verificabile. Il contesto è assai credibile, pur nell’accezione del protagonista, sicuramente in una percezione lisergica… è uno dei punti di forza del film: ti immergi nella vicenda cercando di capire fino a che punto Anderson la sta sparando grossa. Fino a dirsi: diamine, è credibile… si sta parlando degli USA di adesso, e non solo.

Perché il riferimento a Vineland di Pynchon è stato illuminante? È un grande romanzo di taglio sperimentale che narra le vicende di un gruppo antagonista nell’oppressiva stagione storica dell’amministrazione Nixon: Anderson riscrive la vicenda proiettandola nei nostri anni, da scalare indietro di 16 anni per la sua prima parte, fino al primo decennio degli anni 2000. Un contesto sicuramente diverso da quello della presidenza Nixon, non certo favorevole ai progressisti ma sicuramente meno devastante di questa fase sotto il tallone di ferro (cit. Jack London) di Trump. Ma, attenzione: non tutto ci fa pensare che siamo proprio in una realtà codificabile dal punto di visto storico, perché la fantasia dell’autore è tanta e la trasposizione da Pynchon tiene conto del clima allucinatorio del romanzo. Verrebbe da dire: magari fosse totalmente un film distopico, su di un mondo non verificabile. Il contesto è assai credibile, pur nell’accezione del protagonista, sicuramente in una percezione lisergica… è uno dei punti di forza del film: ti immergi nella vicenda cercando di capire fino a che punto Anderson la sta sparando grossa. Fino a dirsi: diamine, è credibile… si sta parlando degli USA di adesso, e non solo.

I riferimenti politici stanno anche nel titolo e in una precisa citazione filmica. “Non ci sarà mai una battaglia finale, è sempre una battaglia dopo l’altra” scriveva l’attivista afroamericana per i diritti civili Angela Davis. Un personaggio forse scomparso dai riferimenti generazionali di adesso, ma sicuramente una pensatrice di livello, un’attivista che ha pagato duramente una ingiusta repressione (per inciso: a lei hanno dedicato canzoni i Rolling Stones e John Lennon\Yoko Ono. Ma i primi in assoluto a farlo sono stati Tata Giacobetti e Antonio Virgilio Savona de Il Quartetto Cetra nel 1971: lo avreste mai detto?). La frase indica un percorso di resistenza che sembra non aver mai fine e dice i tempi su cui ogni movimento per il cambiamento politico sociale deve riflettere, soprattutto in relazione alla capacità di resistenza e alle risorse da mettere in atto per realizzarla.

Ma che siano battaglie (le nostre, rigorosamente pacifiche) degne di essere combattute lo dice la citazione diretta che Anderson fa di un film italiano del 1966, “La battaglia di Algeri” di Gillo Pontecorvo: uno dei capolavori del cinema del dopoguerra. Narrando la guerra d’indipendenza algerina (1954-1962), Pontecorvo consegna cinematograficamente alla storia un conflitto che spaccò coscienze (sto pensando al grande Albert Camus, che oltre che in molti suoi lavori ne parla nel romanzo incompiuto e postumo Il primo uomo), fece pagare al popolo algerino un prezzo ingente, ma che segnò l’identità anche dei dominatori, soprattutto i francesi di origine là residenti, anch’essi divenuti in qualche modo algerini. Un film che sa prendere posizione contro il colonialismo, e fermamente, senza essere manicheo, in una sensibilità di trattazione del tema politico adesso così rara.

A Una battaglia dopo l’altra non occorre richiederla, si colloca in una dimensione che fa misurare i 60 anni trascorsi nel frattempo. Ha in ogni caso un suo preciso umanesimo e ti fa riflettere su quali tempi oscuri stiamo vivendo, nell’apparente irrefrenabile ascesa dei movimenti sovranisti e suprematismi (i nomi nuovi del colonialismo, adesso globale in una chiave culturale assai più aggressiva). Forse per adesso in affanno, di certo sconfitti su diversi livelli: essere democratici, progressisti, antirazzisti e antifascisti non è certo facile. Ma non del tutto arresi, anzi. Ci siamo ancora, democraticamente indisponibili alla resa. E chissà, forse, addirittura, a distanza, non passibili di sconfitta.

A Una battaglia dopo l’altra non occorre richiederla, si colloca in una dimensione che fa misurare i 60 anni trascorsi nel frattempo. Ha in ogni caso un suo preciso umanesimo e ti fa riflettere su quali tempi oscuri stiamo vivendo, nell’apparente irrefrenabile ascesa dei movimenti sovranisti e suprematismi (i nomi nuovi del colonialismo, adesso globale in una chiave culturale assai più aggressiva). Forse per adesso in affanno, di certo sconfitti su diversi livelli: essere democratici, progressisti, antirazzisti e antifascisti non è certo facile. Ma non del tutto arresi, anzi. Ci siamo ancora, democraticamente indisponibili alla resa. E chissà, forse, addirittura, a distanza, non passibili di sconfitta.

Andrea Bigalli, docente di Cinema e teologia all’Istituto superiore di scienze religiose della Toscana

Pubblicato venerdì 13 Febbraio 2026

Stampato il 13/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/red-carpet/una-battaglia-dopo-laltra-perche-lassurdita-della-guerra-non-ha-mai-un-finale/