Se avete avuto la ventura di avere la guida giusta che ve l’ha fatto notare, è un particolare difficile da dimenticare. La prima volta che ho visitato (sarebbe meglio dire che ho fatto un pellegrinaggio a) Auschwitz non me lo hanno raccontato: le volte successive sì. Ci sono proprio poche decine di metri la distanza tra la casa in cui viveva il comandante Rudolf Hoss con la sua famiglia e la struttura di morte più dolorosamente celebre al mondo: l’ufficiale nazista fu anche il direttore dei lavori per costruirlo. Questo vuol dire che ogni giorno Hoss baciava moglie e figli e andava a dispensare dolore, umiliazione e annientamento senza provare minimo pentimento o segni di straniamento.

Se avete avuto la ventura di avere la guida giusta che ve l’ha fatto notare, è un particolare difficile da dimenticare. La prima volta che ho visitato (sarebbe meglio dire che ho fatto un pellegrinaggio a) Auschwitz non me lo hanno raccontato: le volte successive sì. Ci sono proprio poche decine di metri la distanza tra la casa in cui viveva il comandante Rudolf Hoss con la sua famiglia e la struttura di morte più dolorosamente celebre al mondo: l’ufficiale nazista fu anche il direttore dei lavori per costruirlo. Questo vuol dire che ogni giorno Hoss baciava moglie e figli e andava a dispensare dolore, umiliazione e annientamento senza provare minimo pentimento o segni di straniamento.

Sulla condizione degli uomini, con le loro famiglie e il personale civile del Campo, che vivevano in quella condizione nel raggio di 25 chilometri dal suo perimetro (la zona d’interesse, appunto) ha scritto Martin Amis, scrittore inglese recentemente scomparso (è il suo ultimo romanzo, pubblicato nel 2014): La zona d’interesse fa seguito a La freccia del tempo o la Natura dell’offesa (1991) in cui si trattava già della biografia di un medico nazista.

Sulla condizione degli uomini, con le loro famiglie e il personale civile del Campo, che vivevano in quella condizione nel raggio di 25 chilometri dal suo perimetro (la zona d’interesse, appunto) ha scritto Martin Amis, scrittore inglese recentemente scomparso (è il suo ultimo romanzo, pubblicato nel 2014): La zona d’interesse fa seguito a La freccia del tempo o la Natura dell’offesa (1991) in cui si trattava già della biografia di un medico nazista.

Nell’analisi di vari personaggi, Amis narra la terribile banalità del male, secondo la formula adoperata da Hannah Arendt per il saggio in cui narra la cronaca del processo al gerarca Otto Adolf Eichmann. Forse si può meglio parlare di una atroce mediocrità del male, in cui persone di bassa qualità operarono crimini orrendi: persone che non erano poi così cattive nella loro vita precedente alla guerra. O meglio, che così si sono raccontate, dopo. A far memoria che Hitler arrivò con soavi ma precise logiche di soppressione, di libertà come di diversità, di idee e degli esseri umani: ebbe un preciso consenso, da moltissime, appunto, brave persone. In realtà chi vota il disumanesimo – anche quello travestito da consenso popolare e patriottico – non è una brava persona. I tedeschi erano ben consapevoli di chi fosse il candidato cancelliere, quali fossero i suoi programmi.

Dal romanzo il regista britannico Jonathan Glazer ha tratto un film che ne conserva il titolo: ma, dei vari personaggi che intrecciano le loro vicende nel testo letterario, la sceneggiatura ne condensa due in uno e sopprime il terzo (l’unica voce ebraica del romanzo), trattando solo della figura del comandante del campo. Ma anche qui opera un cambiamento decisivo, perché fa direttamente riferimento alla vicenda di Hoss, di sua moglie Hedwig e dei loro cinque figli. Il piano della riflessione romanzesca, quindi artistica, si tramuta nella interpretazione storica.

I riferimenti alla biografia del boia nazista sono precisi (vedasi l’autobiografia scritta dallo stesso Hoss, Comandante ad Auschwitz). Dal giardino di casa si vedono, incombenti, le mura del campo: di quanto accade al suo interno non vedremo niente, anche se udiremo i suoni che vi provengono. Niente sembra segnare una distanza dalla quotidianità di una qualsiasi famiglia del loro tempo: si festeggia il compleanno del padre, si fanno gite sul fiume, ci si prende cura della casa con i domestici, si fanno feste con gli altri bambini, ci si gode un curatissimo giardino. Segnali inquietanti però non mancano. Le donne si spartiscono l’abbigliamento confiscato alle deportate: uno dei figli gioca con i denti d’oro provenienti dai crematori: un bagno nel fiume deve interrompersi d’urgenza perché la corrente porta gli scarichi del processo dell’eliminazione di vite umane…

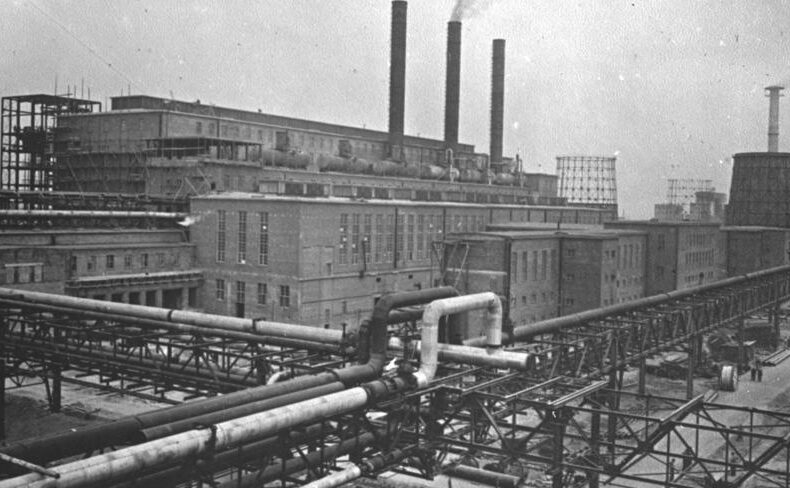

Nella notte e durante il giorno le fiamme e i fumi degli altoforni definiscono il contesto delle meschinità, dei carrierismi, dei soprusi ordinari, delle prepotenze che caratterizzano la vita di Hoss, degli altri gerarchi, delle loro mogli. La didattica storica sugli elementi e le logiche del sistema concentrazionario di sterminio è sommessa e succinta, ma esauriente: si tratta delle connivenze con il sistema industriale tedesco, della mentalità borghese e popolare che condusse alla soluzione finale passando per la convinta collaborazione di buona parte del popolo tedesco, delle ambiguità e della morale perbenista e criminale delle gerarchie del III Reich.

Hoss scalpita per fare carriera e per questo entra in urto con la moglie, che non vuol trasferirsi altrove per i nuovi incarichi del marito, per non perdere il luogo ideale per costruire il quale ha così tanto lottato: per dare ai figli un contesto ideale per crescere al meglio. Rudolf ostenta la propria famiglia come una perfezione in divenire, ma ha una relazione con una prigioniera. Le riunioni dell’élite nazista stanno programmando la soluzione finale, come gasarne il più possibile con efficienza scientifica, le commesse di produzione per i crematori e l’indotto economico della macchina del genocidio ingrassano gli industriali tedeschi. Niente sembra scalfire la logica suprematista della famigliola nazista… ma la madre di Hedwig, in visita, se ne va dopo pochi giorni con una spiegazione che irrita la figlia (che dice a una delle proprie donne di servizio “potrei spargere le tue ceneri sul fiume…”), la notizia che Rudolf tornerà a casa non suscita molto entusiasmo e nella notte, in un androne buio, l’uomo, dopo aver vomitato sangue, avrà una visione di un futuro che lo inchioda alle sue responsabilità, di fronte alla storia e all’umanità, in uno dei finali più interessanti che abbia visto negli ultimi anni…

Hoss scalpita per fare carriera e per questo entra in urto con la moglie, che non vuol trasferirsi altrove per i nuovi incarichi del marito, per non perdere il luogo ideale per costruire il quale ha così tanto lottato: per dare ai figli un contesto ideale per crescere al meglio. Rudolf ostenta la propria famiglia come una perfezione in divenire, ma ha una relazione con una prigioniera. Le riunioni dell’élite nazista stanno programmando la soluzione finale, come gasarne il più possibile con efficienza scientifica, le commesse di produzione per i crematori e l’indotto economico della macchina del genocidio ingrassano gli industriali tedeschi. Niente sembra scalfire la logica suprematista della famigliola nazista… ma la madre di Hedwig, in visita, se ne va dopo pochi giorni con una spiegazione che irrita la figlia (che dice a una delle proprie donne di servizio “potrei spargere le tue ceneri sul fiume…”), la notizia che Rudolf tornerà a casa non suscita molto entusiasmo e nella notte, in un androne buio, l’uomo, dopo aver vomitato sangue, avrà una visione di un futuro che lo inchioda alle sue responsabilità, di fronte alla storia e all’umanità, in uno dei finali più interessanti che abbia visto negli ultimi anni…

Da un punto di vista tecnico Glazer gira con uno sguardo glaciale, che presenta un distacco sugli eventi che al contempo non vuol mai liberarsi dal giudizio etico. La decisione di non mostrare ciò che avviene al di là del muro accomuna il film ad un’altra opera straordinaria su Auschwitz, Il figlio di Saul di Làszlò Nemes (Ungheria 2015), ambientato nell’orrore della prigionia, ma riprendendo fuori fuoco ciò che accade al di fuori dei primi piani, delle riprese sugli attori. Glazer radicalizza questa scelta del non mostrare visivamente (in ciò sposando la tesi della non dicibilità della Shoah), girando soprattutto all’interno della casa degli Hoss e nel loro giardino, dove predispone 10 videocamere fisse, su cui agisce da remoto e poi in montaggio, per dare spazio di azione ai suoi personaggi, ma togliendoci dalla visione – ma non dall’ascolto, sia pur remoto – di quanto sta accadendo poco distante dall’al di qua domestico e rassicurante di quella parte di società (non solo tedesca, ma globale) che non vuol vedere, delegando alle SS la gestione di un conveniente massacro. Il lavoro prezioso in colonna sonora di Mica Levi dà un suo bell’apporto.

Si distacca dal tutto un episodio, in tre scene, due girate nella notte con le camere termiche, che cristallizzano le immagini nel corpo organico e caldo di una ragazza che sparge frutta nei luoghi di lavoro dei deportati perché abbiano qualcosa con cui sfamarsi. Lì troverà una scatoletta di latta, con lo spartito musicale di una canzone; è la voce (ma qui espressa con i sottotitoli, una voce cancellata) di un prigioniero, votato alla morte, ma capace di darsi vita con l’arte.

È l’unico spiraglio di luce in un film girato a luminosità piena, ma fredda e definita, che certamente mette buio nel cuore. Perché chi vuol vedere avrà modo di capire tutto: non è solo un film che presuppone il già realizzato, il già girato a riguardo dei campi di sterminio. Introduce una prospettiva nuova, cambia angolo di visuale e non toglie, piuttosto aggiunge, orrore e giudizio storico sull’operato dei volenterosi carnefici di Hitler.

Se si vuol comprendere altro dell’incubazione della generazione che operò l’avvento dell’imbianchino più nefasto della storia (così lo chiama Bertold Brecht), si veda Il nastro bianco di Michael Haneke (2009). Guardiamoci dalle etiche che non pulsano del calore della vita, la perfezione ricercata negli esseri umani a scapito della pietà e della com\passione. È davvero la fucina delle ideologie negative.

Uscendo dal cinema, confesso la mia miseria: mi sono sorpreso a pensare che l’esecuzione capitale di Rudolf Hoss (impiccato proprio a Auschwitz nel 1947) non sia stato un errore. Ma solo per un attimo: la morte non si vince con la morte. Come scrive Tabucchi in Sostiene Pereira: “Viva la morte? No, viva la vita!”, contro il regime di Salazar e la fascinazione per la morte di tutti i nazifascismi. Nella vita, con la vita, nei frutti migliori delle nostre esistenze, li sconfiggeremo sempre, non ci avranno mai come vorrebbero.

Andrea Bigalli, docente di Cinema e teologia all’Istituto superiore di scienze religiose della Toscana, referente di Libera per la Toscana

Pubblicato venerdì 29 Marzo 2024

Stampato il 05/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/red-carpet/zona-dinteresse-finestre-orrore/