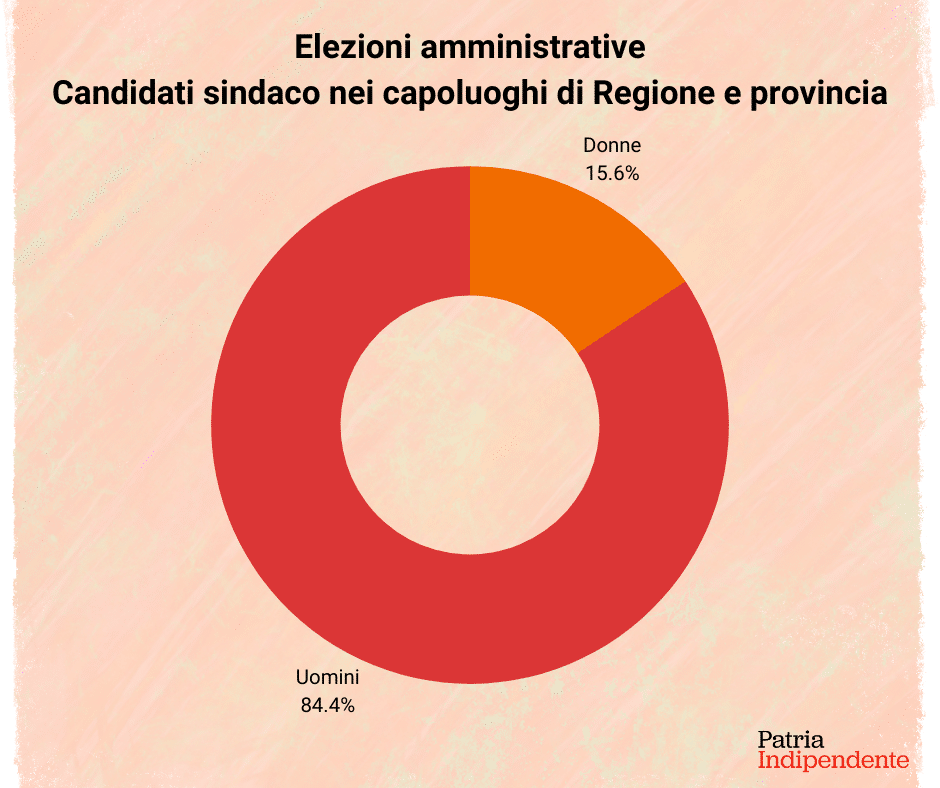

Si sprecano le dichiarazioni verbali in favore del soggetto femminile, ma i fatti tardano a essere conseguenti, dal ridotto numero di donne candidate ed elette sindaco nella recente tornata elettorale amministrativa alla loro scarsa presenza nei vertici istituzionali e aziendali alle persistenti disparità che connotano la loro situazione occupazionale. Eppure la pandemia da Covid-19 ha accentuato trend che da decenni mostrano disoccupazione, precarietà, inattività persistenti, particolarmente gravi proprio per loro e per i giovani (tra cui, ovviamente, le giovani donne).

Diventa drammaticamente stringente l’implicazione che dobbiamo trarre da ciò che gli economisti ci insegnano: se la crescita è il frutto della somma dell’azione di due fattori, tasso di occupazione e tasso di produttività, poiché in Italia il basso tasso medio di occupazione complessiva, femminile e maschile, è interamente dovuto all’incredibilmente bassa occupazione femminile (perché il tasso medio di occupazione maschile risulta abbastanza in linea con gli standard europei), è la mancata occupazione femminile il vero handicap per la crescita.

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) la questione di genere occupa finalmente anche in Italia uno spazio decisamente visibile. Accanto all’equità generazionale e a quella territoriale, conseguire una maggiore equità di genere è, infatti, uno dei tre obiettivi trasversali del Pnrr (obiettivo rafforzato con l’introduzione della “clausola di condizionalità” in favore delle donne e dei giovani, su cui bisognerà esercitare una speciale vigilanza perché venga ben realizzata).

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) la questione di genere occupa finalmente anche in Italia uno spazio decisamente visibile. Accanto all’equità generazionale e a quella territoriale, conseguire una maggiore equità di genere è, infatti, uno dei tre obiettivi trasversali del Pnrr (obiettivo rafforzato con l’introduzione della “clausola di condizionalità” in favore delle donne e dei giovani, su cui bisognerà esercitare una speciale vigilanza perché venga ben realizzata).

Tuttavia, le misure volte all’eliminazione dei fattori di discriminazione di genere agiscono prevalentemente a parità di domanda di lavoro complessiva, redistribuiscono dunque tutt’al più il lavoro esistente spostandolo dagli uomini alle donne, ma non sono capaci di creare occupazione aggiuntiva. Sono dunque di estrema importanza quelle voci del Piano volte a creare occupazione, che dovranno però trovare piena e continua attuazione nelle politiche macroeconomiche future. “Piena e buona occupazione” torna ad essere un obiettivo stringente, reclamante un rovesciamento di prospettiva: non “alimentare la crescita sperando che ne scaturisca lavoro”, ma “creare lavoro per attivare la crescita, cambiandone al tempo stesso qualità e natura”.

Tuttavia, le misure volte all’eliminazione dei fattori di discriminazione di genere agiscono prevalentemente a parità di domanda di lavoro complessiva, redistribuiscono dunque tutt’al più il lavoro esistente spostandolo dagli uomini alle donne, ma non sono capaci di creare occupazione aggiuntiva. Sono dunque di estrema importanza quelle voci del Piano volte a creare occupazione, che dovranno però trovare piena e continua attuazione nelle politiche macroeconomiche future. “Piena e buona occupazione” torna ad essere un obiettivo stringente, reclamante un rovesciamento di prospettiva: non “alimentare la crescita sperando che ne scaturisca lavoro”, ma “creare lavoro per attivare la crescita, cambiandone al tempo stesso qualità e natura”.

Più in generale balza in evidenza il problema della propensione dell’operatore pubblico a non limitarsi a ricorrere prevalentemente a misure incentivanti volte a stimolare indirettamente la generazione di lavoro (come incentivi fiscali, decontribuzioni, bonus, trasferimenti monetari, riduzioni del cuneo fiscale, ecc.). Le analisi sui fiscal multiplier dicono chiaramente che, mentre il moltiplicatore in termini di maggiore Pil e di maggiore occupazione della riduzione delle tasse (di cui la decontribuzione è parte) è basso (circa lo 0,5%), il moltiplicatore degli investimenti pubblici può essere particolarmente alto (fino all’1.5% di aumento del Pil nel primo anno e 3% nel medio periodo).

Occorre, dunque, adottare “piani diretti di creazione di occupazione” mediante un insieme articolato di progetti, facendo di “programmazione” e ”capacità progettuale” le vere parole chiave. Keynes, nel considerare le tendenze al sottoutilizzo sistematico dei fattori fondamentali della produzione – lavoro e capitale – che egli riteneva intrinseche al capitalismo e rimediabili soltanto con una “socializzazione dell’investimento” di natura pubblica, reclamava lo Stato come employer of last resort, atto a dare vita a iniziative di “lavoro garantito”, insistendo che “non dovrebbe essere difficile accorgersi che 100.000 case nuove rappresentano un’attività per la nazione mentre un milione di disoccupati sono una passività”.

Occorre, dunque, adottare “piani diretti di creazione di occupazione” mediante un insieme articolato di progetti, facendo di “programmazione” e ”capacità progettuale” le vere parole chiave. Keynes, nel considerare le tendenze al sottoutilizzo sistematico dei fattori fondamentali della produzione – lavoro e capitale – che egli riteneva intrinseche al capitalismo e rimediabili soltanto con una “socializzazione dell’investimento” di natura pubblica, reclamava lo Stato come employer of last resort, atto a dare vita a iniziative di “lavoro garantito”, insistendo che “non dovrebbe essere difficile accorgersi che 100.000 case nuove rappresentano un’attività per la nazione mentre un milione di disoccupati sono una passività”.

Il nodo ai tempi di Keynes era, ed è tutt’oggi, la problematicità del processo di investimento e la sua relazione con il lavoro, quella problematicità che lo induceva a denunziare “l’atroce anomalia della disoccupazione in un mondo pieno di bisogni”.

Anche oggi la riflessione va ampliata in modo da enfatizzare la connessione investimenti/lavoro e intervenire sulla composizione degli investimenti e della produzione relativa, intrecciando la creazione di lavoro con la soluzione dei problemi aperti: i bisogni sociali insoddisfatti vanno soddisfatti, i beni pubblici di cui vi è carenza vanno prodotti, i beni comuni vanno preservati e coltivati. Quel che la drammatica situazione occupazionale italiana impone è una prospettiva di creazione diretta di lavoro, pensata soprattutto per le donne e i giovani.

Anche oggi la riflessione va ampliata in modo da enfatizzare la connessione investimenti/lavoro e intervenire sulla composizione degli investimenti e della produzione relativa, intrecciando la creazione di lavoro con la soluzione dei problemi aperti: i bisogni sociali insoddisfatti vanno soddisfatti, i beni pubblici di cui vi è carenza vanno prodotti, i beni comuni vanno preservati e coltivati. Quel che la drammatica situazione occupazionale italiana impone è una prospettiva di creazione diretta di lavoro, pensata soprattutto per le donne e i giovani.

Non si deve escludere di fare ricorso a strumenti straordinari quale fu la legge sull’“occupazione giovanile” 285 del 1977, promossa da Tina Anselmi (la prima ministra italiana donna) quando la convergenza delle implicazioni della prima grande crisi petrolifera e delle tremende “inquietudini” sociali dell’epoca – non ultimo un terribile terrorismo – spinse all’adozione di cruciali riforme. E si deve coltivare davvero la prospettiva del “lavoro di cittadinanza”: il tipo di “lavoro di cittadinanza” da creare è molto largo, deve comprendere lavori “buoni” di alto contenuto qualitativo, investire in qualifiche elevate, contemplare paghe adeguate sanando il gap retributivo che penalizza le donne.

Laura Pennacchi, direttore della Scuola per la buona politica della Fondazione Lelio e Lisli Basso, Issoco; coordina il Forum economia della Cgil; presidente del Gruppo di lavoro su occupazione femminile e disparità salariale istituito dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando; già parlamentare e sottosegretario al Tesoro dei Governi Prodi I e D’Alema I

Pubblicato venerdì 5 Novembre 2021

Stampato il 13/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/idee/perche-una-donna-deve-avere-un-progetto-tutto-per-se/