Se si canta per farci coraggio Giovanna Marini ci ha regalato più della sua voce. Ci ha regalato la nostra voce, il coraggio di farci coraggio. E poi la storia, le sue meravigliose canzoni, le composizioni, le lezioni, il suo profilo ligneo che ci ricorda di camminare eretti, anche nelle difficoltà.

Vinicio Capossela

«Venivo da una famiglia di quattro generazioni di musicisti: padri, madri, zie, zii – esordisce Giovanna Marini nel nostro incontro, il 6 agosto scorso presso la sua casa di Frascati, uno dei Castelli romani –. Si parlava solo di musica. Io e i miei fratelli ci sentivamo diversi in mezzo agli altri, ci comportavamo in modo differente, perché venivamo da un mondo altro».

Nell’intervista raccolta da Ignazio Macchiarella nel 2005 aveva detto: “A casa mia c’era una vita incentrata totalmente sulla musica. […] Era naturale che io finissi a fare la musicista. A sei anni ho cominciato a studiare pianoforte con la mamma […]. Ho fatto il conservatorio perché in famiglia non si pensava che potessi fare diversamente” [Macchiarella, Il canto necessario, p. 17].

Giovanna Salviucci (Roma, 19 gennaio 1937), ultima di tre fratelli, è figlia d’arte. Il padre, Giovanni Salviucci, è un celebre musicista e compositore che si perfeziona con Ottorino Respighi e Alfredo Casella. Nel 1932, con l’Ouverture in do diesis minore, vince il concorso sinfonico nazionale. Sarà anche docente di contrappunto e critico musicale. Viene a mancare molto presto, Giovanna è ancora bambina. Durante l’infanzia aleggia in famiglia la memoria del grande maestro. Tanto da condizionare gli studi e la carriera di Giovanna, che non si sente all’altezza. Per questo sceglierà Marini, cognome del marito, come pseudonimo. La madre, Ida Parpagliolo, insegnante di armonia complementare al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, è tra le prime donne in Italia a dirigere un’orchestra in concerto.

Negli anni della guerra Giovanna viene mandata in Inghilterra dove frequenta le scuole elementari. Al ritorno verrà iscritta al Collegio delle suore du Sacré Coeur, a Trinità dei Monti, istituto per giovani dell’alta borghesia.

Quando decide di abbandonare il pianoforte per la chitarra è una tragedia per la famiglia: “La chitarra è uno strumento minore, uno strumento da posteggiatori”, le dicono. Ma lei non si dà per vinta e nel 1950 si iscrive al primo corso sperimentale di chitarra in Italia al Conservatorio di Santa Cecilia, dove studia anche armonia e contrappunto. Poco dopo si perfeziona nello strumento, selezionata tra pochi, all’Accademia Chigiana di Siena con Andres Segovia. Si diploma nel 1960, già sposata con il fisico nucleare Giuseppe Marini [Macchiarella, p. 20].

Nel 1960 comincia a lavorare suonando alle feste dell’intellighenzia romana. Ad ascoltarla ci sono Masolino D’Amico, Dino Risi, Nanni Loy. Quell’anno, a una di quelle feste, un incontro le cambia la vita. Pier Paolo Pasolini per la prima volta le parla di cultura orale. Del fatto che le canzoni prima di essere stampate su un libro, testo e accordi, fossero cantate dalla gente nelle piazze. Giovanna ha un soprassalto, per lei la musica è solo quella che sta sugli spartiti.

Nel 1960 comincia a lavorare suonando alle feste dell’intellighenzia romana. Ad ascoltarla ci sono Masolino D’Amico, Dino Risi, Nanni Loy. Quell’anno, a una di quelle feste, un incontro le cambia la vita. Pier Paolo Pasolini per la prima volta le parla di cultura orale. Del fatto che le canzoni prima di essere stampate su un libro, testo e accordi, fossero cantate dalla gente nelle piazze. Giovanna ha un soprassalto, per lei la musica è solo quella che sta sugli spartiti.

Sempre in quell’anno un pittore americano, Harold Bradley, e un chimico italiano, Giancarlo Cesaroni, aprono a Trastevere un club per appassionati di musica. Si suona jazz, blues, spirituals, musica folk e d’autore. Lì muoveranno i primi passi giovani cantautori come Francesco De Gregori, Rino Gaetano, Antonello Venditti, Sergio Caputo. Poi Lucio Dalla, Francesco Guccini, Claudio Lolli. Vi passeranno i grandi nomi della canzone popolare e politica: Caterina Bueno, Ivan della Mea, Paolo Pietrangeli, Otello Profazio, Rosa Balistreri, Matteo Salvatore. È il Folkstudio. Un tempio. Giovanna vi si esibisce insieme all’amica abruzzese Maria Teresa Bulciolu. Intonano canti di guerra, canti friulani, canti dell’Abruzzo. “Al Folkstudio ho cominciato a conoscere della gente che faceva musica diversa rispetto al mio ambiente di provenienza – aveva spiegato in quell’intervista pubblicata nel 2005 –. Gente in gamba, lontana dal mondo del conservatorio” [Macchiarella, p. 31].

Nel 1963 dall’America vi arriva anche Pete Seeger, un concerto evento, unica data italiana del suo tour. Tra i più significativi protagonisti del folk revival americano, fondatore con Woody Guthrie degli Almanac Singer. Attraverso le sue esperienze la canzone politica e sociale diviene un fenomeno noto in tutto il mondo. Artista colto, figlio del musicologo Charles Seeger, a lui si deve l’enorme lavoro di documentazione e rielaborazione del patrimonio musicale della tradizione orale. Che si indirizzava ora a un nuovo pubblico, quello cittadino e dei giovani, trattando temi attuali come il pacifismo e l’antimilitarismo. Giovanna successivamente farà un lungo viaggio in America al seguito del marito, e avrà modo di conoscere i maggiori intellettuali di Cambridge: Isaac Asimov, il poeta George Palmer. Al Club 47 ascolterà Bob Dylan. Pete Seeger lo incontrerà spesso, cantando con lui e con la sorella Peggy, sposata con lo studioso Ewan MacCall. Sono loro ad aprire il movimento del folk revival alla riflessione teorica sulle fonti della tradizione orale. «Peggy cantava splendidamente – sottolinea Giovanna Marini nel nostro colloquio –, era una grande suonatrice di banjo. Io ho inciso un disco di canti popolari inglesi e americani, Lady of Carlisle, e quel brano me l’ha insegnato proprio lei».

Nell’album ci sono anche The house of the rising sun, l’inno dei minatori Miner’s Lifeguard, e un classico spiritual come Amazing grace.

In America il folk le si manifesta anche attraverso la voce di Almeda Riddle. «Una cantatrice dei monti appalachiani che sembra la Viarengo – ci dice Marini –. Cantava le stesse cose, nello stesso modo, con la stessa immobilità. Bellissima. La vidi al Club 47. Ero molto giovane e la mia prima reazione da musicista fu: mamma mia che noia. Poi mi accorsi che questa voce monotona che, come dicono i romani, “non sputava mai”, cioè non si fermava mai, tutt’a un tratto cambiava. All’interno della melodia della prima strofa lei cominciava a inserire delle variazioni che noi chiamiamo microvarianti, e lei continuava a microvariare ogni strofa a seconda del racconto che faceva. Più era tragico più aumentavano i salti, gli intervalli. Faceva delle quarte improvvisamente, delle quarte aumentate e poi tornava al modo. Era sorprendente. Una tecnica assolutamente incredibile. Questo è proprio straordinario, pensavo ascoltandola meglio. Era come seguire un evento sportivo, qualcosa di imprevedibile che sopraggiungeva a modificare la situazione: e mo’ che altro farà, mi chiedevo ogni volta». Almeda Riddle canta Bury Me Beneath the Willow:

Tornando al Folkstudio. «All’inizio io suonavo Bach al Folkstudio, non avevo canti popolari – ci precisa Giovanna –. Poi mi hanno regalato un libro, me lo sono studiato e ho cominciato a trafficare sulle ballate piemontesi. Un giorno si è presentato Roberto Leydi perché al Folkstudio doveva arrivare Pete Seeger, così io venni coinvolta per tradurre la sua intervista. Mi chiese di andare a Milano per cantare con il Nuovo Canzoniere Italiano. Andai e in una sera conobbi Ivan della Mea, Paolo Ciarchi, Giovanna Daffini, Sandra Mantovani, Fausto Amodei. Pensai subito che fosse un gruppo di persone speciali, di estrema intelligenza: Gianni Bosio che parlava come un libro stampato, e poi Luciano della Mea, Michele Straniero, i teorici. Ero colpitissima da tutto ciò. Un mondo di cultura, di storia, di intelligenza, era lì alla Casa di Cultura di Milano. Era un movimento grandioso. La qualità, comunque, che mi colpì di tutta questa gente era la grandissima umanità, qualcosa che nel mondo della musica classica non avevo mai trovato. La musica classica è fatta di individualismo, mentre io sono interessata al genere umano, quasi più che al suono. Alla fine sono tornata nel piattume romano e ho cominciato a inventare canti popolari perché pensavo fosse così che si faceva: io sono popolo e allora faccio un canto popolare. Naturalmente il primo che scrissi partiva dall’arpeggio di re minore e un esperto capiva subito che non era affatto un canto popolare. Ma a quell’epoca non si era ancora esaminato tanto quel genere per comprendere come la musica potesse accompagnare. È stato comunque molto interessante per me e piano piano mi sono fatta una cultura da autodidatta, anche perché all’epoca non si studiava questo materiale. Poi, lavorando con Leydi, Bosio, Straniero, ho imparato tantissime cose».

Roberto Leydi, dunque, la coinvolge nel Nuovo Canzoniere Italiano. Una realtà febbrile, improntata alla valorizzazione della musica e della cultura popolare operaia e contadina, che aveva già avviato ricerche sul campo, fra gli operai, nelle fabbriche, per far riemergere canti politici, sociali, di lavoro. E diffonderli tramite concerti, spettacoli, pubblicazioni di dischi. “C’era Sandra Mantovani che cantava Le otto ore e Bella ciao – aveva illustrato Marini – e poi c’era la Daffini che faceva un canto del lavoro, Sciur parun. E poi mi colpì molto questa unione fra loro, gli intellettuali, gli operai, e i cantori popolari: la Daffini, il Duo di Piadena” [Macchiarella, p.37].

Roberto Leydi, dunque, la coinvolge nel Nuovo Canzoniere Italiano. Una realtà febbrile, improntata alla valorizzazione della musica e della cultura popolare operaia e contadina, che aveva già avviato ricerche sul campo, fra gli operai, nelle fabbriche, per far riemergere canti politici, sociali, di lavoro. E diffonderli tramite concerti, spettacoli, pubblicazioni di dischi. “C’era Sandra Mantovani che cantava Le otto ore e Bella ciao – aveva illustrato Marini – e poi c’era la Daffini che faceva un canto del lavoro, Sciur parun. E poi mi colpì molto questa unione fra loro, gli intellettuali, gli operai, e i cantori popolari: la Daffini, il Duo di Piadena” [Macchiarella, p.37].

È così poco conosciuto lo stile di quel canto che Giovanna, appunto, prova a imitarlo con l’idea di spacciarlo per autentico. Scrive canti che sono dei falsi popolari. Tra questi: Addio addio amore, presentato come canto delle raccoglitrici di olive della piana di Ortone-Abruzzo;

Signore cape fammele nu favore

e Lu cacciatore Caetano spacciati come canti abruzzesi

Nel ’65 Giovanna li incide nel disco Lu picurare con Maria Teresa Bulciolu, «una ragazza sarda incontrata in montagna negli anni Cinquanta. Cantava molto bene – ci dice Giovanna – mi faceva i controcanti e io li facevo a lei, così abbiamo costituito un duo e ci siamo esibite a Spoleto».

Sono canti popolareggianti ispirati a una falsa idea di quel mondo, bucolico e fantastico. In realtà, quando la musica popolare si manifesta realmente attraverso le persone che la incarnano, Giovanna smette la sua opera di falsificazione e si dedica a uno studio profondo e incessante. “Quando ho scoperto veramente il mondo della musica popolare ho deciso che dovevo conoscerlo meglio. E l’unico modo che mi è sembrato possibile è stato quello di studiare la loro musica” [Macchiarella, p. 44].

Così Giovanna dà il suo contributo al movimento occupandosi anche delle trascrizioni musicali dei brani rinvenuti e messi in repertorio. Un modo per comprenderli, approfondirne le forme a dovere, svelare le trame di quella musica nata con regole sue, per essere divulgata mediante l’oralità. Una musica che le sembra pura avanguardia. “Stavo lì a chiedermi perché al conservatorio non ce le avevano spiegate queste cose. E molte cose mi colpirono subito del loro modo di cantare. Per esempio ho pensato che non avevano il senso del ritmo: ci ho messo tanti anni per capire qual era il loro senso del ritmo, altro che solfeggio!” [Macchiarella, p. 40].

Con il Nuovo Canzoniere Italiano Giovanna tiene concerti in tutto il nord Italia: nel 1964 partecipa alla “Prima Rassegna della canzone popolare di protesta vecchia e nuova L’Altra Italia” alla Casa della Cultura di Milano. E poi allo spettacolo “Bella ciao”, in scena per la prima volta al Festival dei due mondi di Spoleto (1964), che tanto scalpore fece per le provocazioni lanciate contro la borghesia del tempo. Non solo si portavano in scena canzoni di protesta (con Michele Straniero che intonava la famosa strofa di Gorizia, innescando la bagarre in sala), ma sul palcoscenico di un teatro andavano a esibirsi autentici rappresentanti del mondo popolare: la mondina Giovanna Daffini, i cantori di Piadena. Questo era un fatto intollerabile per borghesi e benpensanti che avevano acquistato il biglietto per trascorrere una serata di evasione. La forte polemica solo per miracolo non sfociò in una denuncia e successiva condanna al carcere per reato di opinione, nei confronti del gruppo. La eco delle contestazioni arrivò poi in tutta Italia accendendo i riflettori sul folk revival e i suoi interpreti.

Con il Nuovo Canzoniere Italiano Giovanna tiene concerti in tutto il nord Italia: nel 1964 partecipa alla “Prima Rassegna della canzone popolare di protesta vecchia e nuova L’Altra Italia” alla Casa della Cultura di Milano. E poi allo spettacolo “Bella ciao”, in scena per la prima volta al Festival dei due mondi di Spoleto (1964), che tanto scalpore fece per le provocazioni lanciate contro la borghesia del tempo. Non solo si portavano in scena canzoni di protesta (con Michele Straniero che intonava la famosa strofa di Gorizia, innescando la bagarre in sala), ma sul palcoscenico di un teatro andavano a esibirsi autentici rappresentanti del mondo popolare: la mondina Giovanna Daffini, i cantori di Piadena. Questo era un fatto intollerabile per borghesi e benpensanti che avevano acquistato il biglietto per trascorrere una serata di evasione. La forte polemica solo per miracolo non sfociò in una denuncia e successiva condanna al carcere per reato di opinione, nei confronti del gruppo. La eco delle contestazioni arrivò poi in tutta Italia accendendo i riflettori sul folk revival e i suoi interpreti.

Lo spettacolo successivo “Ci ragiono e canto”, con la regia di Dario Fo (1965-66) è una rappresentazione straordinaria della cultura e del mondo popolare: “Nasco, piango, grido, ammazzo, mi faccio ammazzare, faccio all’amore, mi affatico, rido, prego, credo, non credo, crepo, ci ragiono e canto”, scandiva il sottotitolo. Uno spettacolo sui tanti spaccati della realtà popolare italiana fatta di “festa e fatica, nascita e morte, Sicilia e Piemonte, modalità e tonalità, dialetto e vernacolo medio, religione e socialismo, arcaismo e avanguardia politica […], canto e gesto” [Programma di sala, cfr. Macchiarella, p. 54].

È grazie a questi spettacoli che Giovanna ha anche modo di conoscere più da vicino le altre donne che come lei hanno scelto quella strada. Tutte, da Rosa Balistreri a Caterina Bueno, Giovanna Daffini, Margot, solo per citarne alcune, cantano temi sconvenienti e fortemente provocatori: «Io me la sono presa con la Chiesa – continua a raccontarci Giovanna Marini –, ma ognuna aveva qualcuno o qualcosa con cui prendersela, un motivo per cui essere arrabbiata. Questo accade perché la donna non mette diaframmi fra sé e la vita, fra sé e gli altri. L’uomo è abituato fin dalla nascita a mettere diaframmi. L’uomo ha il portafoglio, mentre alla donna, per imparare a portarlo, è servito tanto tempo».

Lei chiedeva i soldi al marito, quindi questo stato di dipendenza la rendeva in un certo senso più libera. E quando voleva cantare lei si metteva a cantare. «Tanto io non ci perdo niente, pensavo. Non perdo dignità, niente – prosegue –. “Voglio cantare, e se non canto moro”, recitava un canto popolare. La donna nel canto trova sfogo, rifugio e quindi non crea diaframmi fra sé e gli altri, anzi cerca vicinanza, contatto, relazione. L’uomo mette sempre qualcosa a difesa. Rosa Balistreri è il caso più sorprendente, io non ho mai sentito altre donne parlare di mafia come ha fatto lei. Era unica. Intanto perché aveva una vita ai margini della società, quindi si sentiva già una esclusa, dunque si permetteva quello che le altre donne non potevano. Parlava e cantava di mafia con grande vigore e gli uomini la lasciavano assolutamente stare, perché ne riconoscevano il coraggio e la rispettavano. Non le avrebbero mai detto di stare zitta. A meno che non avesse toccato argomenti non più generali. Se come Peppino Impastato avesse denunciato nomi e cognomi, allora non avrebbero guardato più in faccia a nessuno e sarebbero andati ad ammazzarla, è sicuro».

E poi le altre. «Quando ho conosciuto Sandra Mantovani siamo diventate subito grandi amiche. Giovanna Daffini è stata un’altra grande scoperta. Giovanna imitava la voce lirica, le piaceva quella vocalità, ma metteva la voce tutta in gola, invece di mandarla in testa. Così usciva una voce diversa, bellissima, solo sua. Aveva così tanta voce che poteva fare quello che voleva. Di Margot mi raccontava tutto Michele Straniero che era molto vicino alla famiglia. Lei aveva una voce diafana, leggermente bianca. Mi piaceva molto. “La tua voce ti assomiglia moltissimo”, le dicevo, “e siete belle tutt’e due”. Perché Margot la trovavo molto bella. Ma poi sentivi la fragilità di lei che aveva bisogno della presenza di Sergio, di Giovanni Morelli dopo, una specie di museo musicale. L’ha salvata perché lei era fragile, molto intelligente, ma molto sensibile. La musica la sentiva veramente una sua arte e questo le è servito molto. Come scrivere canzoni, anche recentemente, negli ultimi anni aveva ripreso con un tono di contestazione molto acceso. Era bello sentirla in questa nuova forma». Maria Monti è assolutamente dentro questa storia. «Era brava, bravissima, arguta, intelligente». É lei a coniare il termine cantautore che poi utilizzò Vincenzo Micocci. «Micocci veniva a tutti i concerti che facevamo con il Nuovo Canzoniere – ci ragguaglia Marini –. Mi chiese se volevo passare alla RCA, ma io stavo con i Dischi del Sole. Era una vocazione, niente a che fare con lo show business: “Questa è la mia vita”, gli dicevo, “non posso giocarci”. Maria era vicina a noi perché era interprete di canzoni popolari, ma era anche nello show business. E faceva bene, perché lei ci era nata. Era riuscita a portare la musica popolare in televisione, forse una delle prime. Anche Laura Betti ha fatto un percorso simile. Abbiamo registrato un disco sperimentale con il Nuovo Canzoniere e Laura cantava scritti di Pasolini. Io ero stata mandata a istruirla, ma non ce n’era nessun bisogno. Lei avrebbe potuto essere un contralto wagneriano, alla Brunilde, poi a un certo punto è passata al cinema e alla televisione. Aveva bisogno di lavorare, ma non per guadagnare, per sentirsi viva. Aveva un caratteraccio, restare amici di Laura era difficile. Ma in fondo era buona, generosa, dolcissima quando voleva».

E poi le altre. «Quando ho conosciuto Sandra Mantovani siamo diventate subito grandi amiche. Giovanna Daffini è stata un’altra grande scoperta. Giovanna imitava la voce lirica, le piaceva quella vocalità, ma metteva la voce tutta in gola, invece di mandarla in testa. Così usciva una voce diversa, bellissima, solo sua. Aveva così tanta voce che poteva fare quello che voleva. Di Margot mi raccontava tutto Michele Straniero che era molto vicino alla famiglia. Lei aveva una voce diafana, leggermente bianca. Mi piaceva molto. “La tua voce ti assomiglia moltissimo”, le dicevo, “e siete belle tutt’e due”. Perché Margot la trovavo molto bella. Ma poi sentivi la fragilità di lei che aveva bisogno della presenza di Sergio, di Giovanni Morelli dopo, una specie di museo musicale. L’ha salvata perché lei era fragile, molto intelligente, ma molto sensibile. La musica la sentiva veramente una sua arte e questo le è servito molto. Come scrivere canzoni, anche recentemente, negli ultimi anni aveva ripreso con un tono di contestazione molto acceso. Era bello sentirla in questa nuova forma». Maria Monti è assolutamente dentro questa storia. «Era brava, bravissima, arguta, intelligente». É lei a coniare il termine cantautore che poi utilizzò Vincenzo Micocci. «Micocci veniva a tutti i concerti che facevamo con il Nuovo Canzoniere – ci ragguaglia Marini –. Mi chiese se volevo passare alla RCA, ma io stavo con i Dischi del Sole. Era una vocazione, niente a che fare con lo show business: “Questa è la mia vita”, gli dicevo, “non posso giocarci”. Maria era vicina a noi perché era interprete di canzoni popolari, ma era anche nello show business. E faceva bene, perché lei ci era nata. Era riuscita a portare la musica popolare in televisione, forse una delle prime. Anche Laura Betti ha fatto un percorso simile. Abbiamo registrato un disco sperimentale con il Nuovo Canzoniere e Laura cantava scritti di Pasolini. Io ero stata mandata a istruirla, ma non ce n’era nessun bisogno. Lei avrebbe potuto essere un contralto wagneriano, alla Brunilde, poi a un certo punto è passata al cinema e alla televisione. Aveva bisogno di lavorare, ma non per guadagnare, per sentirsi viva. Aveva un caratteraccio, restare amici di Laura era difficile. Ma in fondo era buona, generosa, dolcissima quando voleva».

Esperienza fondamentale nella carriera di Giovanna, come si diceva, è il viaggio americano. Avendo ottenuto un impiego al M.I.T. di Boston il marito Pino Marini, fisico nucleare, trasferirà lì la famiglia, Giovanna e i due figli piccoli, per qualche anno.

In America Giovanna assiste alla grande fioritura del folk revival: «Sono stata in America fino al ’67 – ci racconta –. Woody Guthrie era morto in quell’anno, mio marito ed io volevamo andarlo a trovare quando stava in ospedale. Io ho scoperto il folklore americano perché all’Università di Harvard c’era un banchetto di dischi per gli allievi che si volessero interessare, e non se ne interessava nessuno. Tra questi c’era un disco di Woody Guthrie, l’ho preso e sono rimasta incantata. Allora ho ascoltato, cercato, imparato e sono andata in giro cantando le sue cose. Poi sono tornata in Italia piena della musica di Woody Guthrie. E ho trovato la situazione del Nuovo Canzoniere Italiano che cominciava a nascere. Poco dopo sono venuti a cercarmi per coinvolgermi. Io non sapevo niente del folk italiano, non sapevo nulla della cultura orale. In Italia credevo che tutto ciò non ci fosse. Avevo frequentato il Conservatorio, ero diplomata, lavoravo in un’orchestra barocca, quindi avevo preso una strada completamente diversa. Ma mi appassionai».

In America Giovanna assiste alla grande fioritura del folk revival: «Sono stata in America fino al ’67 – ci racconta –. Woody Guthrie era morto in quell’anno, mio marito ed io volevamo andarlo a trovare quando stava in ospedale. Io ho scoperto il folklore americano perché all’Università di Harvard c’era un banchetto di dischi per gli allievi che si volessero interessare, e non se ne interessava nessuno. Tra questi c’era un disco di Woody Guthrie, l’ho preso e sono rimasta incantata. Allora ho ascoltato, cercato, imparato e sono andata in giro cantando le sue cose. Poi sono tornata in Italia piena della musica di Woody Guthrie. E ho trovato la situazione del Nuovo Canzoniere Italiano che cominciava a nascere. Poco dopo sono venuti a cercarmi per coinvolgermi. Io non sapevo niente del folk italiano, non sapevo nulla della cultura orale. In Italia credevo che tutto ciò non ci fosse. Avevo frequentato il Conservatorio, ero diplomata, lavoravo in un’orchestra barocca, quindi avevo preso una strada completamente diversa. Ma mi appassionai».

L’America le insegna molto, nuovi strumenti per raccontare storie cantando e suonando la chitarra, come il talking blues, una possibilità espressiva tra il parlato e il cantato; nuovi generi musicali che le ispirano struttura e temi delle sue prime ballate.

Il suo lavoro di rielaborazione dell’esperienza americana sfocia, infatti, nella prima grande ballata Vi parlo dell’America in cui Giovanna contesta lo stile di vita americano e si colloca sul versante di quei cantautori che, con le stesse intenzioni, cantavano le storie alla deriva degli ultimi derelitti di un’America capitalistica, generatrice di divisioni sociali, ingiustizie, povertà.

Pubblicata dai Dischi del Sole nel 1967 ottiene da subito un grande successo. Giovanna si ispira al talking blues, alla musica di Leadbelly. E poi c’è l’influenza fondamentale di Pete Seeger e dei cantanti folk d’oltre oceano. Per la vocalità, invece, si rifà allo stile della Daffini, mescolando così modi e tecniche: la narrazione talking blues, progenitrice del rap, lo stile folk della ballata, la cultura nostrana del canto popolare. Il risultato è assolutamente originale e inedito nella canzone italiana. Sia nello stile, che nelle tematiche: la contestazione verso la Chiesa, la critica alla proprietà privata, all’american way of life.

Da qui Giovanna inaugura la stagione delle ballate, che va di pari passo con la canzone militante, che coinvolge tanti cantautori negli anni della contestazione e dell’impegno politico. Che Giovanna vive a suo modo: “Partecipavo alle lotte delle mondine che si sdraiavano sui binari dei treni, partecipavo a tutto ciò che accadeva, andavo in giro dove c’erano operai che protestavano […]. Si cantava e si suonava ed era quello che volevo fare” [Macchiarella, p. 61].

Alcune battaglie, poi, andavano fortemente sostenute. «Erano i famosi autunni caldi con gli operai – ci spiega Marini –. La Fiat di Cassino fece trentacinque giorni di sciopero e noi andammo a cantare ai cancelli quasi tutti i giorni. Ivan della Mea veniva con me. Un’esperienza che abbiamo vissuto molto intensamente. Poi ero amica di Bruno Trentin che era un sindacalista straordinario della Fiom. Mi chiamava e io accorrevo subito: “Facciamo una cosa d’intervento”, dicevamo. E si andava. Serviva, sì. Perché serviva a far capire, a questa gente che stava lottando, di non essere sola. Anche a me è servito. Tutto quello che ho fatto è servito, soprattutto a me, ne sono consapevole. Erano tutte storie da raccontare, che mi avrebbero dato spunti per scrivere».

Giovanna si iscrive al Pci nel 1973 e vi resterà fino al 1983. «Se non ci fosse stato il Pci – chiarisce –, con le Feste dell’Unità, avremmo avuto poco spazio per esprimerci. Alla Casa della Cultura accettavano tutte le donne, le case popolari anche, mentre altri posti no. Nelle feste popolari, nelle Case della Cultura, negli spazi dell’Arci le donne erano ben accolte se volevano esibirsi».

Nel suo primo spettacolo, Con la chitarra, senza il potere (1968), Giovanna mette insieme le prime ballate Vi parlo dell’America, la cantata Chiesa Chiesa, e alcune canzoni popolari imparate con il Canzoniere. La critica alla Chiesa romana come istituzione, fatta di dogmi che allontanano dal contatto con Dio, e il sostegno alla causa del divorzio sono tematiche che scatenano interesse e dibattiti.

Chiesa Chiesa parte prima

e parte seconda.

Gli anni successivi vedono la luce nuove ballate: Lunga vita allo spettacolo ovvero Le doglie del teatro d’oggi

e Viva Voltaire e Montesquieu in cui Giovanna elabora temi di denuncia sociale attraverso un linguaggio musicale innovativo, diverso dalla semplice canzone di protesta, ovvero l’oratorio laico.

Con il camper appena acquistato porta i suoi spettacoli in lungo e in largo per l’Italia del nord e del sud, esibendosi nei locali dei circuiti alternativi nati dopo il risveglio del folk revival, nei piccoli paesi della provincia.

Nel 1970 scrive La creatora, ballata sul rapporto madre/figlia, fatto di conflitti e rivalità che si conclude con un finale tragico: la creatura uccide la sua creatora. Intorno a questo tema se ne dipanano altri: la denuncia dei morti sul lavoro, la violenza degli scontri tra giovani e polizia, la rabbia popolare. Dello stesso anno è La nave (è una pura formalità) giocata sull’immagine della nave in alto mare, metafora di un’Italia divisa tra il benessere disperato del Nord e la tragica povertà del Sud.

L’Eroe. Ballata nuova, mette in scena le tematiche che coinvolgono i popoli e gli eroi da loro scelti per rappresentarli nel mondo.

I treni per Reggio Calabria, del 1973, è invece forse la ballata più politica in cui Giovanna racconta un fatto di cronaca di quegli anni, come già avevano fatto Cantacronache e i cantautori militanti, ma in modo nuovo, usando musiche e parole complesse.

Perfino Pasolini apprezza quel modo in cui Giovanna “ha infilato le parole nelle note” e le chiede di mettere in musica le sue liriche in friulano. Opera che Pasolini non ascolterà mai.

Non manca in questi anni il lavoro di ricerca sul patrimonio delle musiche di tradizione orale italiane. «Io andavo in giro con un orecchio da avvoltoio – continua Marini durante l’incontro –. Dovunque andassi, portavo il registratore: andavo a cantare e intanto registravo, quindi ho trovato canti popolari dappertutto. Tutto quello che registravo lo consegnavo a Franco Coggiola e all’Istituto de Martino, come ha fatto anche Caterina Bueno. Mi interessavano tutti i modi del canto popolare, imparavo tantissimo. Ancora adesso quando mi metto a scrivere non dimentico niente di ciò che ho sentito. Io uso la canzone popolare come faceva anche Rossini, la uso come sistema».

Giovanna in particolare si interessa delle zone del centro-sud d’Italia. Una ricerca, la sua, meno scientifica di quella di una etnomusicologa, certamente mossa dalla volontà di salvaguardare i canti del passato, ma soprattutto dal desiderio di entrare in contatto con uomini e donne di quel mondo altro, contadino, operaio, distante da quello intellettuale e urbano in cui lei si è formata. Il percorso di ricerca nasce all’interno del NCI e prosegue, stimolata dalla fondazione dell’Istituto Ernesto de Martino, sorto con lo scopo di raccogliere, conservare e diffondere la cultura popolare. “Io ho cominciato a fare ricerca sui canti popolari verso il 1968. […] A forza di discussioni con quelli del Canzoniere, mi ero stufata di essere considerata “una che non ne sapeva nulla del canto popolare”, una che era soltanto “la musicista” colta. Una che non poteva capire per la sua formazione, cos’era il “vero” canto popolare e che non lo conosceva” [Macchiarella, p. 84].

Così anche Giovanna comincia a girare per le campagne e sui monti alla ricerca di materiale originale. Raccoglie un repertorio vivissimo che negli anni è diventato argomento di studio per molti cantanti, studenti, appassionati. Compirà per lungo tempo questi “viaggi di testimonianza” che la porteranno, insieme a studiosi e studenti, a conoscere da vicino i cantori popolari nel contesto reale della loro funzione. Quando cantare aveva uno scopo: ottenere una grazia, accompagnare un defunto, dare ritmo a un’attività lavorativa, festeggiare le nozze o un battesimo.

«Io non sono andata quasi mai nelle osterie a raccogliere canti – ci dice –. Aveva ragione Caterina Bueno a dire che era disdicevole, oltre che pericoloso, per una donna. Una volta con Harold Bradley, negli anni Sessanta, per vedere che aria tirava a Trastevere, siamo andati in un’osteria proprio di fronte a dove poi venne fondato il Folkstudio. Era piena di uomini e di donne, e le donne cantavano, eccome. Anche io provai a cantare qualcosa, accennai un pezzo ad Harold, un brano americano. Ma una donna che mi sentì, mentre Harold cercava di seguirmi, si seccò molto e si mise a cantare lei. “Questi due stranieri che credono di venirci a insegnare a cantare”, dicevano cantando, col modo di una cantilena. “Che vengono qui a fare ’sti due stranieri?”, rispondeva un’altra. “Che facciamo Harold?” chiesi. “Se passano alle mani io non ti difendo per niente”, disse lui. Insomma, il clima era questo nelle osterie. Abbiamo avuto quasi paura. Lì facevano tutto loro, le donne. Gli uomini le incoraggiavano. Così è successa una bagarre impressionante tra quelli che ci difendevano e gridavano: “Non ci famo conoscere subito”, e quelli che rispondevano incattiviti. Abbiamo capito che, per chi veniva da un altro mondo, essere accettati non era per niente facile. Caterina era chiaramente un’intellettuale, non si camuffava, andava così com’era, usava il suo bel parlare e la gente delle osterie le voleva bene, perché poi lei si metteva a mangiare e bere con loro e questo li convinceva».

«Io non sono andata quasi mai nelle osterie a raccogliere canti – ci dice –. Aveva ragione Caterina Bueno a dire che era disdicevole, oltre che pericoloso, per una donna. Una volta con Harold Bradley, negli anni Sessanta, per vedere che aria tirava a Trastevere, siamo andati in un’osteria proprio di fronte a dove poi venne fondato il Folkstudio. Era piena di uomini e di donne, e le donne cantavano, eccome. Anche io provai a cantare qualcosa, accennai un pezzo ad Harold, un brano americano. Ma una donna che mi sentì, mentre Harold cercava di seguirmi, si seccò molto e si mise a cantare lei. “Questi due stranieri che credono di venirci a insegnare a cantare”, dicevano cantando, col modo di una cantilena. “Che vengono qui a fare ’sti due stranieri?”, rispondeva un’altra. “Che facciamo Harold?” chiesi. “Se passano alle mani io non ti difendo per niente”, disse lui. Insomma, il clima era questo nelle osterie. Abbiamo avuto quasi paura. Lì facevano tutto loro, le donne. Gli uomini le incoraggiavano. Così è successa una bagarre impressionante tra quelli che ci difendevano e gridavano: “Non ci famo conoscere subito”, e quelli che rispondevano incattiviti. Abbiamo capito che, per chi veniva da un altro mondo, essere accettati non era per niente facile. Caterina era chiaramente un’intellettuale, non si camuffava, andava così com’era, usava il suo bel parlare e la gente delle osterie le voleva bene, perché poi lei si metteva a mangiare e bere con loro e questo li convinceva».

Le prime ricerche di Giovanna si svolgono in Puglia dove conosce le sorelle Chiriacò, Mariuccia e Teresa, straordinarie cantanti popolari con le quali intesse un’amicizia che la porta in quelle zone molto spesso. Le cantanti non mancano mai di segnalarle altre voci peculiari in grado di eseguire canti della tradizione locale, nei dialetti più tipici e nella ritualità che li contraddistingue. Perché se manca il contesto adatto, nel quale un canto è nato ed è utilizzato, quel canto perde la sua funzione. “Mi sono resa conto che questo rituale è fondamentale per capire la musica, così come è fondamentale conoscere chi fa la musica. Dietro ai suoni contadini ci stanno le persone e bisogna conoscerle per capire veramente la ritualità della musica. Insomma, se prima mi interessavo solo dei suoni, a poco a poco ho cercato di conoscere anche le persone attaccate a quei suoni” [Macchiarella, p. 86].

Interesse che Giovanna ha mantenuto. «Le donne della Passione ancora le andiamo a registrare con gli allievi perché è l’unico canto popolare in funzione. I canti del lavoro, non si cantano più. Al massimo troviamo canti di carcere o canti epico lirici, quelli intonati la sera all’osteria, quelli che registrava Caterina Bueno. Al tempo, la sera, in osteria, saltavano fuori anche i canti politici. Anche in tempo di pace. Oggi, invece, non nascono canti, canti sul momento attuale».

Ma è tuttora importante seguire le manifestazioni popolari, perché hanno tanto da insegnare. «Tempo fa – ci racconta ancora Giovanna – abbiamo registrato una Passione a Cassano Ionio in Calabria. Lì c’è la Passione delle donne, cosa che mi aveva incuriosito molto. Pensavo che cantassero solo donne, ma in realtà è una lotta delle donne: lottano per poter cantare, perché il vescovo non le vuole vedere più. Appena arriva in chiesa e ci sono loro lui subito in qualche modo le scansa, va avanti e cerca gli uomini. Le donne gli si mettono davanti, fanno delle cose incredibili. C’era una donna, doveva essere un po’ matta, quando il vescovo è uscito con attorno quelli che portavano la statua della Madonna, lei gli si è messa proprio davanti e gli sbraitava la Passione. Non solo. Le donne si appostano all’uscita dalla chiesa e quando esce la processione, lasciano passare il Cristo col vescovo e il corteo, il parroco, ma appena arriva la Madonna sfilano tutte dietro. Il vescovo subito le richiama: “Le signore hanno già cantato”. Ma quelle non ci pensano proprio a stare zitte, spalancano la bocca e vanno avanti cantando per tutto il tempo. È bellissimo. Dalle dieci e mezza di mattina escono agguerritissime dietro la loro Madonna, cominciando a cantare con l’ottava alta intonata dalle giovani parallela all’ottava bassa. Le voci si alternano così che ci sia sempre una voce che può arrivare fino a lassù, a note altissime, il sol, anche il la, a volte. Gli uomini non riescono a cantare quelle note. C’è la banda che suona, il vescovo che grida il rosario e si sentono sempre queste urla delle donne fino alle sette del pomeriggio. È tutto pianificato da loro, si danno i turni, stanno a casa a preparare il pranzo per la festa, è il venerdì di Pasqua, e poi si presentano per cantare. Una cosa incredibile. Ci abbiamo messo un anno a studiarla per capire come era fatta questa Passione, la bellezza di un canto che dura dieci minuti, ma che le donne ripetono di continuo con innumerevoli varianti. Non c’è mai una terza, tutti altri intervalli: quinte, quarte, ottave. Credo che sia un fatto di eredità: hanno ereditato queste sonorità da moltissimi secoli, quando non c’era ancora il suono delle terze che, infatti, a loro non piace».

Ma è tuttora importante seguire le manifestazioni popolari, perché hanno tanto da insegnare. «Tempo fa – ci racconta ancora Giovanna – abbiamo registrato una Passione a Cassano Ionio in Calabria. Lì c’è la Passione delle donne, cosa che mi aveva incuriosito molto. Pensavo che cantassero solo donne, ma in realtà è una lotta delle donne: lottano per poter cantare, perché il vescovo non le vuole vedere più. Appena arriva in chiesa e ci sono loro lui subito in qualche modo le scansa, va avanti e cerca gli uomini. Le donne gli si mettono davanti, fanno delle cose incredibili. C’era una donna, doveva essere un po’ matta, quando il vescovo è uscito con attorno quelli che portavano la statua della Madonna, lei gli si è messa proprio davanti e gli sbraitava la Passione. Non solo. Le donne si appostano all’uscita dalla chiesa e quando esce la processione, lasciano passare il Cristo col vescovo e il corteo, il parroco, ma appena arriva la Madonna sfilano tutte dietro. Il vescovo subito le richiama: “Le signore hanno già cantato”. Ma quelle non ci pensano proprio a stare zitte, spalancano la bocca e vanno avanti cantando per tutto il tempo. È bellissimo. Dalle dieci e mezza di mattina escono agguerritissime dietro la loro Madonna, cominciando a cantare con l’ottava alta intonata dalle giovani parallela all’ottava bassa. Le voci si alternano così che ci sia sempre una voce che può arrivare fino a lassù, a note altissime, il sol, anche il la, a volte. Gli uomini non riescono a cantare quelle note. C’è la banda che suona, il vescovo che grida il rosario e si sentono sempre queste urla delle donne fino alle sette del pomeriggio. È tutto pianificato da loro, si danno i turni, stanno a casa a preparare il pranzo per la festa, è il venerdì di Pasqua, e poi si presentano per cantare. Una cosa incredibile. Ci abbiamo messo un anno a studiarla per capire come era fatta questa Passione, la bellezza di un canto che dura dieci minuti, ma che le donne ripetono di continuo con innumerevoli varianti. Non c’è mai una terza, tutti altri intervalli: quinte, quarte, ottave. Credo che sia un fatto di eredità: hanno ereditato queste sonorità da moltissimi secoli, quando non c’era ancora il suono delle terze che, infatti, a loro non piace».

Il canto, strumento di emancipazione per le donne. «Donne di origini popolari attraverso il canto si sono elevate, hanno assunto una figura distinta – rimarca Marini –. Non hanno mai fatto gregge le donne, si contraddistinguono sempre. Anche tra le mondine ci sono quelle che alzano la voce, che fanno la prima voce e al di sotto c’è la potenza delle voci basse che fanno il coro. E si alternano. Ma ognuna ha la sua individualità. Questo lo abbiamo trovato dappertutto. C’è una cosa però che voglio far notare. Anni fa siamo andate a Maglie a registrare, zona depressa, poverissima. Lì si scende dal pullman e c’è una chiesa evangelica, non la chiesa cattolica, perché ci sono tanti discendenti degli Ugonotti, figli della strage della notte di San Bartolomeo, il massacro dei protestanti che avvenne in Francia nel XVI secolo. Da allora molti sono scappati, se ne sono venuti in Italia e si sono acquattati in Molise, in Calabria e in altre zone impervie. Hanno circumnavigato la Città Vaticana e si sono sistemati lì. Cantano molto più severamente, per il fatto di essere protestanti. Hanno dei divieti, per esempio non possono cantare il pettegolezzo, i fatti del paese. Una mentalità diversa. C’era una donna con un viso completamente immobile, cantava benissimo con dei melismi di una difficoltà enorme. Le abbiamo chiesto se potevamo andare a casa a registrarla. Sul caminetto c’era una sfilza di antidepressivi. Li prendeva lei. Anche altre donne lo facevano. Prima lavoravano tutte insieme, poi quei lavori in campagna non si sono fatti più e loro non volevano rassegnarsi a stare a casa. Per questo soffrivano. Lavorando insieme cantavano. “Ci avete portato la gioia”, ci hanno detto, “non cantavamo più da tanto tempo, non ci vedevamo neanche più”. Gli uomini avevano il predominio su tutto. Suonavano la zampogna, la surdulina, tutta una serie di strumenti fatti da loro. Anche i cori li intonavano loro e le donne erano messe in disparte. È chiaro che era caduto in disuso un po’ tutto. Per dire quanto anche il canto conti per affermare un’identità».

Anche quella di un Paese. Come l’Italia che, nel canto popolare ha trovato il luogo per costruire una memoria. Perché l’Italia, più di altre nazioni? Giovanna così lo spiega: «In Italia negli anni Cinquanta-Sessanta ci fu un movimento enorme attorno alla canzone popolare, un movimento partito dai grandi intellettuali. Cesare Pavese, Italo Calvino, Pier Paolo Pasolini erano uomini di cultura, antifascisti legati a un’idea politica, una fede politica vera. C’era da vincere la guerra, da buttare fuori i tedeschi, bisognava raccogliere tutte le forze possibili. Quegli intellettuali erano rappresentanti eroici per noi cantautori. Da lì, infatti, da quel mondo, da quelle loro parole, dalle loro letture, siamo tutti provenuti. Ci sono state poi personalità come Gianni Bosio, Roberto Leydi, Emilio Jona che ha raccolto per primo i canti, seguito da Michele Straniero. E piano piano questo lavoro è entrato nell’interesse degli italiani. È stato un lavoro molto legato al fatto sociale, radicato nella popolazione, sentito dalla popolazione come parte di una lotta. Contro la violenza e la sopraffazione del nazifascismo. Negli altri Paesi questo non c’è stato. I giovani stranieri quando sentono noi italiani raccontare i nostri canti, subito si emozionano, perché non hanno questo patrimonio. La Francia, ad esempio, era un Paese meno slabbrato, meno povero, rispetto all’Italia. In Francia intellettuali e poeti nel dopoguerra creano canzoni nuove non vanno a ricercare quelle del passato. Da noi era necessario rivendicare valori e diritti. E la ricerca è stata una riproposizione della nostra storia popolare. Poi è arrivata anche la mafia. Ancora oggi in Italia l’obiettivo di combattere la corruzione e la mafia è solo uno slogan. Così, l’Italia si deve ancora ricostruire. E questi canti hanno una funzione tuttora rilevante».

Anche quella di un Paese. Come l’Italia che, nel canto popolare ha trovato il luogo per costruire una memoria. Perché l’Italia, più di altre nazioni? Giovanna così lo spiega: «In Italia negli anni Cinquanta-Sessanta ci fu un movimento enorme attorno alla canzone popolare, un movimento partito dai grandi intellettuali. Cesare Pavese, Italo Calvino, Pier Paolo Pasolini erano uomini di cultura, antifascisti legati a un’idea politica, una fede politica vera. C’era da vincere la guerra, da buttare fuori i tedeschi, bisognava raccogliere tutte le forze possibili. Quegli intellettuali erano rappresentanti eroici per noi cantautori. Da lì, infatti, da quel mondo, da quelle loro parole, dalle loro letture, siamo tutti provenuti. Ci sono state poi personalità come Gianni Bosio, Roberto Leydi, Emilio Jona che ha raccolto per primo i canti, seguito da Michele Straniero. E piano piano questo lavoro è entrato nell’interesse degli italiani. È stato un lavoro molto legato al fatto sociale, radicato nella popolazione, sentito dalla popolazione come parte di una lotta. Contro la violenza e la sopraffazione del nazifascismo. Negli altri Paesi questo non c’è stato. I giovani stranieri quando sentono noi italiani raccontare i nostri canti, subito si emozionano, perché non hanno questo patrimonio. La Francia, ad esempio, era un Paese meno slabbrato, meno povero, rispetto all’Italia. In Francia intellettuali e poeti nel dopoguerra creano canzoni nuove non vanno a ricercare quelle del passato. Da noi era necessario rivendicare valori e diritti. E la ricerca è stata una riproposizione della nostra storia popolare. Poi è arrivata anche la mafia. Ancora oggi in Italia l’obiettivo di combattere la corruzione e la mafia è solo uno slogan. Così, l’Italia si deve ancora ricostruire. E questi canti hanno una funzione tuttora rilevante».

Non solo intellettuali e artisti: «C’erano i lavoratori e le lavoratrici che hanno portato i canti. C’è stato tutto un percorso ampio, molto allargato che ha messo insieme molti strati della popolazione, diversi per cultura e ceto, ma accomunati dallo stesso desiderio di ricostruire una memoria, fatta di sentimenti forti: la voglia di ribellarsi alle ingiustizie, alle disuguaglianze sociali, per le libertà. Una cosa unica, quello che è successo in Italia».

Il 1975 rappresenta una svolta, non solo per Giovanna, ma per tutta la canzone militante che fino a quel momento ha coinvolto le piazze in battaglie politiche e sociali, attraverso canti e musiche suonate alla chitarra. Il nuovo pubblico dei giovani ora affolla altre esibizioni, che vedono protagonisti i cantautori della seconda generazione (Guccini, De Gregori, Venditti). L’industria discografica, con il benestare di Arci e Pci, li promuove e propone anche alle feste de L’Unità. Sembra non esserci più spazio per i cantanti cosiddetti “ruspanti”, quelli che si esibiscono con le mondine o con i pastori sardi. Anche Giovanna chiude la collaborazione con il Nuovo Canzoniere Italiano e sceglie di proseguire la sua carriera autoriale: scrive ballate, torna alla musica classica musicando opere e poemi sinfonici, come Fare musica. Oratorio per strumenti, coro e voci soliste (1972). E poi compone colonne sonore per film. Collabora con Folco Quilici per il suo Matrimonio degli alberi (1962). E poi con Citto Maselli per i film Lettera aperta ad un giornale della sera (1967) e Codice privato (1988). Per Nanni Loy mette in musica Café Express (1980), Storia d’amore (1986); di Paolo Pietrangeli Porci con le ali (1977). Non mancano le musiche di scena per il teatro, a cominciare, nel 1979, dalle collaborazioni con il regista Carlo Quartucci e Gian Carlo Cobelli, fino a scrivere per le Troiane di Euripide con la regia di Thierry Salmon (1988) e per Orestiadi di Gibellina con la regia di Franco Quadri.

La metà degli anni Settanta, si diceva, non è solo segnata dalle disillusioni politiche e dalle rivolte, dagli eventi tragici, come la morte di Pier Paolo Pasolini, ci sono anche le ripartenze, i nuovi inizi. Tra questi, la nascita della Scuola di musica popolare del Testaccio. È qui che Giovanna può lavorare davvero sulla musica popolare riscrivendola, studiandola con gli allievi, reinventandola. “Ho cominciato a insegnare a modo mio l’alfabetizzazione musicale, usando i canti dei contadini: nasceva il mio primo corso di Estetica del canto contadino […]. Per me è stato come rinascere a nuova vita. Con Testaccio finalmente ho potuto coniugare le mie due anime, quella che aveva studiato in conservatorio e quella che aveva ammirato i cantanti tradizionali”. [Macchiarella, p. 95-96]. Approfondire a suo modo la musica popolare permette a Giovanna di operare una “resistenza applicata allo studio delle differenze” contro l’omologazione dei suoni, dei ritmi. Saper individuare invece le microvarianti della musica di tradizione orale in cui il cantore esprime il momento artistico è saper cogliere le differenze, l’unicità, ciò che di originale emerge dall’appiattimento generale.

La metà degli anni Settanta, si diceva, non è solo segnata dalle disillusioni politiche e dalle rivolte, dagli eventi tragici, come la morte di Pier Paolo Pasolini, ci sono anche le ripartenze, i nuovi inizi. Tra questi, la nascita della Scuola di musica popolare del Testaccio. È qui che Giovanna può lavorare davvero sulla musica popolare riscrivendola, studiandola con gli allievi, reinventandola. “Ho cominciato a insegnare a modo mio l’alfabetizzazione musicale, usando i canti dei contadini: nasceva il mio primo corso di Estetica del canto contadino […]. Per me è stato come rinascere a nuova vita. Con Testaccio finalmente ho potuto coniugare le mie due anime, quella che aveva studiato in conservatorio e quella che aveva ammirato i cantanti tradizionali”. [Macchiarella, p. 95-96]. Approfondire a suo modo la musica popolare permette a Giovanna di operare una “resistenza applicata allo studio delle differenze” contro l’omologazione dei suoni, dei ritmi. Saper individuare invece le microvarianti della musica di tradizione orale in cui il cantore esprime il momento artistico è saper cogliere le differenze, l’unicità, ciò che di originale emerge dall’appiattimento generale.

Così nascono gli spettacoli, pensati, provati e realizzati con gli studenti del corso. Nasce Correvano coi carri (1976), definito “oratorio per undici voci e chitarra” che mescola canti popolari come una Passione registrata in Lucania o altre zone e brani originali di Giovanna. La manifestazione in cui morì Zibecchi si rifà a un terribile fatto di cronaca avvenuto a Roma il 17 aprile del 1975.

Anche Ulrike Meinhof riporta all’attualità: la cronaca della morte in carcere della giornalista rivoluzionaria tedesca.

Correvano coi carri, che dà il titolo all’opera, affronta i temi del consumismo e dell’omologazione.

Temi cari a Pier Paolo Pasolini a cui Giovanna dedica il Lamento per la morte di Pasolini che rielaborerà successivamente. Del ’79 è La grande madre impazzita, oratorio per strumenti più percussioni e cinque voci soliste. Una sorta di dialogo tra la protagonista, la madre (Giovanna) e un coro costituito da voci che dialogano con quella principale. Tra i temi vi è la riflessione sulla politica di quegli anni, le vuote azioni di protesta, gli scioperi inutili, il disincanto, di fronte a un’Italia che soffre di miseria: C’erano venti funzionari/tre professori/ e un cantautore […] /ma c’era il telegiornale/ e ancora oggi se ne sente parlare/dell’importanza dell’occupazione/del rilancio del Meridione/l’hanno visto alla televisione/la grande occupazione/ ma io c’ero/ero presente/ e vi dico che non c’era niente [da Niente, niente, niente].

Tra i brani, in Ho visto le macchine torna il racconto politico: gli anni di piombo e l’uccisione di Lo Muscio, ricercato per terrorismo.

Poi lo sguardo cade di nuovo sulle tragedie umane: un parricidio è avvenuto nel quartiere.

In Abbiate pazienza irrompe il tema sociale: la disoccupazione. Noi la chiamiamo inferno affronta, invece, il tema della guerra. Altre storie si intersecano, come quella di un ventenne suicida, a quella principale che, nel finale, vede la protagonista realizzare di aver ucciso le persone amate. Così si scioglie in un grande pianto che tutto allaga.

Dall’esperienza della scuola nasce la produzione per quartetto vocale, strumento funzionale a Giovanna per la composizione delle sue nuove opere. Tante grandi voci si alternano a fare parte di questo ensemble: da Clara Murtas a Patrizia Bovi, Francesca Breschi, Patrizia Nasini, Tata e Annalisa Di Nola, Lucilla Galeazzi, Maria Tommaso, la figlia di Giovanna, Silvia Marini. Voci femminili scelte di volta in volta per le specifiche qualità timbriche. Un coro di sole donne nato non per motivi politici, da scelte di militanza femminista, ma semplicemente perché le donne nel coro sono dal principio le uniche partecipanti. Le voci maschili si aggiungeranno dopo. Certo, Giovanna ammette di avere una preferenza per la voce femminile, il suo orecchio è più predisposto a coglierne le particolarità. E poi le donne, sanno meglio raccontare. «Ogni donna ha il suo modo di raccontare – dice –. Ci sono quelle che prima raccontano l’emozione che hanno provato, le impressioni, e poi arrivano alla narrazione del fatto. Altre donne partono dal fatto, da ciò che hanno visto o sentito e poi lo commentano. È uno stile personale che ogni donna elabora e usa».

Con il quartetto Giovanna fa lunghe tournée e comincia una nuova vita artistica in Francia, Paese che la accoglie offrendole grandi opportunità, tra cui la docenza di Ethnomusicologie appliquéè all’Università di Saint Dennis, e la partecipazione, per la scrittura delle musiche, alla monumentale opera teatrale di Peter Brook, il Mahabharata (1982). Il ministero della Cultura francese, inoltre, le commissiona diverse opere, tra cui Le cadeau de l’Empereur, il Requiem delle cinque stanze, le Cantate profane.

Nel 1980 il teatro Gérard Philippe di Saint Denis produce la Cantate de tous les jours, prima creazione originale per quartetto vocale. Un’opera che affronta le tematiche di attualità sull’Italia negli anni della trasformazione da realtà contadina a Paese industrializzato, le problematiche prodotte dal consumismo, le storie degli ultimi, il proletariato succube: Ascoltate o popolo ignorante/questa storia andiamo a raccontare/quando l’Italia voleva cambiare/ e tutto il popolo si mise a lottare.

Nel 1990 una svolta decisiva nella produzione per quartetto vocale è la Cantate profane à quatre voix commissionata dal Thèâtre dela Bastille di Parigi con rielaborazioni di canti tradizionali come Vallepietra in cui le voci si fanno forzate verso l’acuto come tipico del canto contadino, e brani originali. Diversi di questi sono un racconto per musica della Sicilia. Se, riflessione è dedicato alla memoria di Mauro Rostagno, ucciso dalla mafia;

Gibellina descrive la ricostruzione del paese dopo il terremoto del ’68 e le devastanti conseguenze: il sistema mafioso che pervade la vita della gente. E poi una rielaborazione del Gloria di Montedoro, canto della tradizione orale della zona di Caltanisetta.

L’opera si chiude con due narrazioni-cantate: Roma in coma, città spenta e senza stimoli e Tien an Men, dedicata ai giovani cinesi coinvolti nelle rivolte di piazza.

Nel 1993 Giovanna presenta al Thèâtre Gérard Philipe de Saint Denis La vie au-dessus et au-dessous des mille mètres, nuova cantata per quartetto che torna a raccontare l’Italia. Un’Italia divisa a metà, quella del nord opulento e brutale, e quella del Sud devastato dalla miseria, l’Italia della disoccupazione e quella soffocata dai consumi di massa, ma soprattutto l’Italia delle stragi come quella in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Tra canti della tradizione dei cantastorie come il classico Ultime ore e decapitazione di Sante Caserio

o brani della tradizione orale sacra, compare Madrigale del terremoto, sui disastri ambientali avvenuti nel nostro Paese. In C’è in Calabria Giovanna torna a parlare di criminalità mafiosa che inquina ogni possibilità di futuro.

Nel 1998 la Cité de la Musique le commissiona Napoli per voi, sempre per quartetto vocale e nel 1999 Si bemolle. O dell’ineffabile incertezza del non temperato, prodotta dal Thèâtre de Vidy di Losanna: “Vi vogliamo raccontare – dice Giovanna nel testo di presentazione – di quanto è bello il suono […] il suono organizzato!” Ovvero il suono cantato, capace di emozionare, di provocare attrazione fisica e spirituale.

Basti ascoltare il meraviglioso canto E alalò

o La bellezza delle terze.

Nella poetica di Giovanna, però, non esiste semplicemente il suono bello, la ricerca estetica. Il suo racconto del presente, infatti, si avvale sempre dell’impegno politico che, nel suo caso, disgiunto da ideologie o militanze, è la rappresentazione e la riflessione sulla realtà. Con l’obiettivo di migliorare la vita dei più deboli.

“Il vero fascismo è questo potere della società dei consumi che sta distruggendo l’Italia. E questa cosa è avvenuta talmente rapidamente che forse non ce ne siamo resi conto” [Pier Paolo Pasolini, Intervista Rai di Silvia del Papa, in Macchiarella, p. 109].

Il consumismo, diceva Pasolini, avrebbe portato alla distruzione del Paese, alla sparizione del paesaggio rurale soffocato dal cemento. Alla perdita di una cultura popolare che nei canti conservava una ricchezza di storie, di memoria, di suoni da salvaguardare. Per questo si interessa del lavoro di Giovanna. Ed è a lei che Pasolini propone di mettere in musica le sue liriche in friulano.

Giovanna ne completa cinque, tratte dalla raccolta La meglio gioventù – Suite furlana (1944-49). Sono: Amòur me amòur, Dansa di Narcìs, Il dì da la me muàrt, Lied, Madonuta. Proposte al pubblico per la prima volta nel 1984 nello spettacolo Pour Pier Paolo al Festival d’Automne a Parigi. La lirica pasoliniana torna nelle corde di Giovanna con le musiche di scena per Turcs tal Friúl, spettacolo di Elio De Capitani che vince, proprio per le musiche, scritte per coro a cappella, il premio UBU della critica nel 1995. Torna il tema della paura di fronte alla devastazione del mondo contadino, espressa dai canti dei vecchi che temono di veder bruciare per sempre la civiltà rurale. Tra i brani, di grandissimo impatto, ci sono: Frus, se vèizu di siga?,

Il vint.

Di nuovo Giovanna ricorda Pasolini nella cantata Partenze. Vent’anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini (1995). All’omaggio verso il grande poeta Giovanna aggiunge il racconto dell’Italia sconvolta dalle differenze, lo stridore di un mondo contadino sopraffatto da valori imposti dalla nuova società di massa. Ci sono storie di vita vissuta, testimonianze di sopravvivenza, argini contro l’omologazione. Come in Sono arrivati i barbari.

Il Lamento per la morte di Pasolini, già inserito in Correvano i carri, resta tra le scritture più suggestive. Il tema melodico si rifà a un canto religioso L’orazione di San Donato, raccolto da Cesare Bermani in una frazione di Teramo nel 1965. Canto che risorge a nuova vita, mantenendo inalterata la capacità di commuovere chi lo ascolta.

Del 2001 è il cd la Cantata per Pier Paolo Pasolini.

Nel 2000 Giovanna cura le musiche per lo spettacolo Canto per Ustica di Marco Paolini. Da quelle musiche nascerà La cantata del secolo breve che prende il via dal disastro dell’aereo Italia Bologna-Palermo che il 27 giugno 1980 esplose in volo per cause mai accertate: Ballata per Ustica.

“Ma la Cantata non racconta solo questo, parla di questo secolo detto breve che in realtà è talmente lungo da poter essere diviso in tanti secoli, quello delle guerre, quello della penicillina e della scissione dell’atomo, quello del muro di Berlino, quello dell’informatica, e altri sicuramente ce ne sono. Tutto ciò invece di essere disteso nel tempo è sovrapposto in cento anni, pochi per tanti eventi” [Dal libretto del cd]. Ci sono brani come Aeroporti, tradizionali come Polesine,

suoi classici come Italia come sei lunga.

Una cantata dunque sulla memoria di un passato fatto di eventi tumultuosi che si sono sovrapposti, accatastati, compressi uno sull’altro. Ma sui quali occorre tornare a riflettere, trovare per ognuno un posto nella memoria collettiva.

Un’altra tragedia, l’attentato alle Twin Towers dell’11 settembre, ispira La torre di Babele (2004, in cd nel 2007) che è una ripresa di brani originali del passato.

Nel finale, Le Fosse Ardeatine.

Del 2012 è Dal punto di vista dei serpenti, racconto tra sacro e profano, nella religiosità popolare spesso mescolati. Così compaiono “santi laici” come Pier Giorgio Welby, simbolo della lotta contro l’accanimento terapeutico, o come Miriam Makeba, morta a Castelvolturno dopo un concerto per la sua gente, sopraffatta da una vita ai margini, nelle baracche, tra miseria e sfruttamento.

Con Il fischio del vapore (2002), album inciso con Francesco De Gregori che le propone di cantare insieme quelle canzoni che si cantavano al Folkstudio, Giovanna torna a dare vita al repertorio dei canti popolari e politici, nati per la necessità di raccontare fatti, storie, per mantenere la memoria di un evento tragico o di liberazione. Tra questi Il fischio del vapore

e Donna Lombarda.

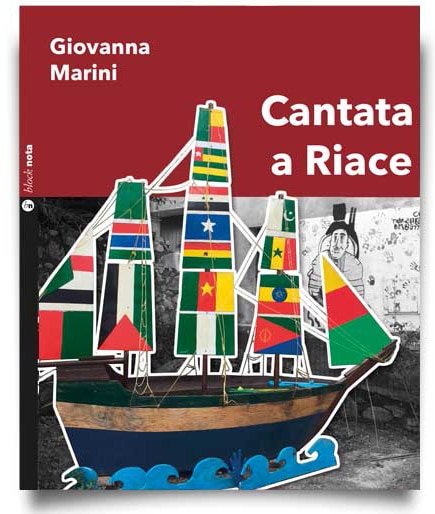

Collabora anche con Vinicio Capossela (Le canzoni della Cupa, 2016) e con Enzo Avitabile (Lotto infinito). Tra gli ultimi progetti la Ballata per Riace, presentata a Roma con il coro Inni a Canti di lotta il 18 novembre 2018. Giovanna era stata a Riace l’anno precedente, restando colpita dalla realtà nuova che si era creata nel paese con l’arrivo dei migranti e il progetto di integrazione avviato dal sindaco Mimmo Lucano. La ballata racconta la storia di un paese sperduto della Calabria diventato simbolo di un mondo umano e accogliente. Poco dopo distrutto, nel silenzio generale. «Io ho notato il silenzio che è calato su questo fatto – dice –. Ma proprio della società: chi parla più di Mimmo Lucano che ha fatto una cosa straordinaria? C’è una grande solitudine, una grande paura, una grande povertà, anche. Povertà culturale, mancanza di conoscenze, anche di nozioni basilari che uniscono le persone. È tutto sparito, mi fa molta impressione. Come si fa a smuovere questa gente?».

Tante volte Giovanna ha prestato la voce a chi non l’aveva. Sempre mossa dall’interesse verso le persone più fragili, le battaglie della povera gente. Combattente da sempre, si può intendere il suo impegno militante come “testimonianza civile – scrive Paolo Crespi –, difesa dei diritti, dei valori fondanti della nostra carta costituzionale e, in ultima analisi, del bene comune” [Crespi, Io vorrei, p. 29].

Il viaggio di Giovanna Marini nel mondo della cultura popolare è raccontato nel recente film documentario A sud della musica. La voce libera di Giovanna Marini, di Giandomenico Curi. Il trailer:

Testimone dei cambiamenti del Paese, con lo sguardo sempre rivolto agli strati più disagiati della società, a lei si deve il grande merito di aver saputo dipingere, attraverso il vasto patrimonio dei canti di tradizione orale, un grandioso affresco epico. Che ci ricorda delle nostre origini, delle fatiche di chi ha lottato e ancora lotta per un mondo più giusto. Che connette il passato con il presente. Che ha sempre nuove trame da svelare: «Io adesso ho una tabacchina che mi racconta tutte le lotte combattute dalle tabacchine, di cui ignoravo la storia – dice Giovanna Marini, concludendo la nostra lunga conversazione –. C’è stata quella contro la tassa sul macinato, ed erano le donne a battersi. Ora la devo intervistare, riparto con questo nuovo personaggio e con queste nuove storie. Perché non si finisce mai».

Chiara Ferrari, coautrice del documentario Cantacronache, 1958-1962. Politica e protesta in musica; autrice di Politica e protesta in musica. Da Cantacronache a Ivano Fossati, edizioni Unicopli

Pubblicato mercoledì 27 Novembre 2019

Stampato il 06/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/pentagramma/giovanna-la-testimone-combattente/