Il 22 febbraio 1944 Primo Levi venne stipato, insieme con altri 649 ebrei ed ebree, su un treno di dodici vagoni sigillati, che si lascerà alle spalle il campo d’internamento di Fossoli, dove i militi della Rsi stavano ammassando coloro che erano considerati dalle autorità di Salò un pericolo grave, una minaccia esiziale [1]. Nel viaggio sui carri bestiame i deportati – la «povera polvere umana» – patirono i morsi lancinanti del freddo, della fame, della fatica, dell’insonnia e soprattutto della sete. Erano attanagliati da un oscuro terrore, dall’angoscia per il loro incerto, ignoto destino. Era l’inizio del processo di disumanizzazione, del dispiegarsi dell’organizzazione dell’offesa alla dignità, alla sostanza umana, all’essere donna, all’essere uomo. Era l’inizio del percorso verso «il nulla», del «viaggio all’ingiù, verso il fondo» [2].

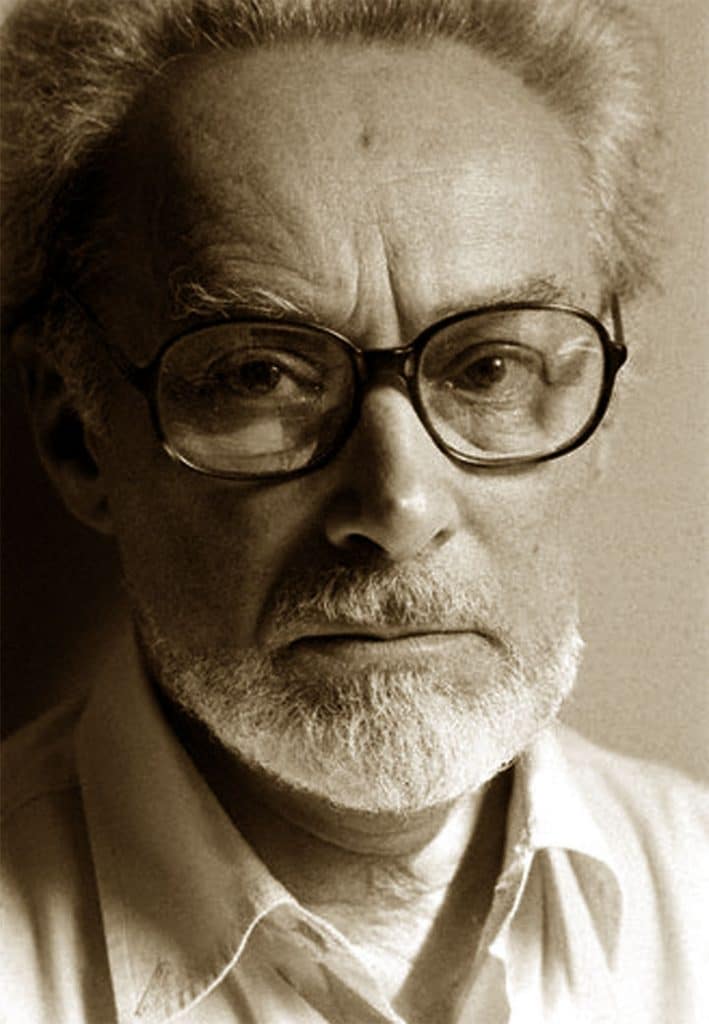

Spinto dall’incontenibile bisogno di trasmettere agli altri la sua allucinante esperienza nel lager di Auschwitz, dove era sorta la più grande e micidiale macchina di morte approntata dal potere nazista, Levi – il chimico che si è fatto scrittore – ci ha raccontato con parole sobrie e incisive quanto è accaduto in quel lembo di terra polacca, ci ha illuminato con prosa chiara e ordinata su una realtà sconvolgente che per la prima volta investiva e divorava l’Europa. È stato necessario, infatti, inventare «un nuovo nome» per indicare un «nuovo orrore» [3]: genocidio. Questo neologismo è stato coniato nel 1944 dal giurista ebreo polacco, Raphael Lemkin, per designare l’apocalisse scatenata dal nazismo. Si è trattato di uno sterminio di massa senza precedenti, non solo e non tanto per le sue enormi dimensioni (più di 6 milioni di ebrei uccisi, oltre la metà degli ebrei d’Europa), ma soprattutto per le motivazioni e le modalità con cui è stato eseguito: un genocidio, messo a punto e condotto con sistematica meticolosità da un’élite politica animata da fanatismo ideologico, alla testa di un moderno Stato industriale e di una burocrazia efficiente, forte di un ampio consenso e della complicità o almeno dell’indifferenza di milioni di cittadini (tedeschi e non solo).

Non furono soltanto i nazisti austro-tedeschi a macchiarsi, su scala continentale, di atroci «crimini contro l’umanità» [4], ma anche movimenti e regimi fascisti e collaborazionisti: dagli ustaša croati, che aprirono il terribile campo di Jasenovac, alle Croci Frecciate ungheresi, che assassinavano gli ebrei, legandoli a gruppi di due o tre e abbattendoli con un colpo alla nuca; dai feroci antisemiti romeni, autori – per ordine del generale reazionario Ion Antonescu – del massacro d’Odessa, ai repubblichini italiani, alle formazioni dell’estrema destra francese. Le vittime furono tutti i “nemici politico-razziali” del nazifascismo [5]. Secondo le intenzioni del Terzo Reich – e l’intenzionalità è un fattore cruciale nello stabilire quando si sia in presenza o meno di un genocidio – tre gruppi umani andavano braccati ed eliminati solo per il fatto di esistere, a prescindere da quello che essi avevano commesso: i disabili tedeschi, che rappresentavano un attentato all’integrità e alla purezza della Volksgemeinschaft (la comunità etnico-popolare fondata su vincoli di sangue); gli ebrei, che costituivano una perniciosa contro-razza (Gegenrasse); i sinti e i rom, in quanto appartenenti ad una «razza straniera e inferiore», incarnazione del degenere istinto al nomadismo e all’«asocialità». «Senza precedenti – ha scritto Hannah Arendt nel 1950 – non è [stato] l’assassinio in sé, né «il numero delle persone che si allearono per perpetrare questi crimini». Senza precedenti è [stata] piuttosto l’assurdità ideologica che li ha provocati, la meccanizzazione della loro esecuzione e l’istituzione accuratamente programmata di un mondo di morenti in cui più nulla aveva un senso» [6].

Nel cuore della cosiddetta civilissima Europa prese corpo dunque – ha osservato Primo Levi in Testimonianza per Eichmann (1961) – «un sogno demenziale»: il tentativo di edificare «un impero millenario su milioni di cadaveri e di schiavi» [7], un agghiacciante Ordine Nuovo poggiante su ferree gerarchie razziali e sociali. Fu «un effimero impero», ma quant’altri mai spietato, venuto alle prese con l’espansione nell’Europa Orientale, dopo lo scatenamento del secondo conflitto mondiale, con quelle che Adolf Eichmann definì «le fonti biologiche dell’ebraismo», avendo così la possibilità di estirparne, una volta per sempre, le radici, «le sorgenti». In quella stessa occasione Levi ha sottolineato «il gergo zoologico» dell’organizzatore del genocidio, che riduceva gli ebrei a «una razza di animali», a «insetti» nocivi, a «virus», i quali avevano per mero caso sembianze umane.

Di un altro esponente esemplare della «banalità del male» [8], Rudolf Höss, si è occupato Primo Levi, arrivando a scrivere una densa prefazione nel 1985 alla riedizione della sua autobiografia, Comandante ad Auschwitz [9]. Questo «furfante stupido, verboso, rozzo, pieno di boria, e a tratti palesemente mendace» «non è stato – ha tenuto a precisare Levi – un sadico», ma un carrierista, amante della disciplina e dell’ordine, «un funzionario», divenuto «uno dei maggiori criminali della storia umana», in grado di trovare la soluzione tecnica per passare dalle fucilazioni in massa, dalle “gassazioni” entro autocarri appositamente attrezzati, alla cancellazione più rapida ed efficace di milioni di persone con l’impiego di camere a gas, in cui veniva introdotto lo Zyklon B, l’agente tossico a base di acido cianidrico, e di forni crematori, anello terminale della catena di montaggio della morte, finalizzata a produrre un macabro, inquietante «pianeta di cenere».

Sull’unicità del genocidio a scapito, in primo luogo, degli ebrei, sulla singolarità di quel processo storico che oggi viene chiamato con la parola ebraica Shoah (catastrofe), Levi ha notato con ferma lucidità che […] nonostante l’orrore di Hiroshima e Nagasaki, la vergogna dei Gulag, l’inutile e sanguinosa campagna del Vietnam, l’autogenocidio cambogiano, gli scomparsi in Argentina, e le molte guerre atroci e stupide a cui abbiamo in seguito assistito, il sistema concentrazionario nazista rimane tuttavia un unicum, sia come mole sia come qualità. In nessun altro luogo e tempo si è assistito a un fenomeno così improvviso e così complesso: mai tante vite umane sono state spente in così breve tempo, e con una così lucida combinazione di ingegno tecnologico, di fanatismo e di crudeltà [10].

Sin dall’immediato secondo dopoguerra, infrangendo il muro dell’oblio e del silenzio (tanti superstiti dei “campi” sono rimasti a lungo o per sempre inascoltati), Levi si è eretto a custode della «memoria dell’offesa». Di fronte alla tragedia collettiva, in cui era stato risucchiato, avvertiva come un’impellente esigenza che non si poteva tacere, che non si poteva mutilare la Storia. Era ossessionato dal rischio che si potesse dimenticare. Perciò si è incaricato di tradurre la lingua del Lager; perciò ha dato voce al suo sguardo; perciò da vittima, da umiliato e frastornato spettatore si è fatto testimone. Sentiva la testimonianza come dovere etico e politico del sopravvissuto, del reduce, come usava definirsi. E la testimonianza è stata la tappa iniziale, l’avvio, per pensare Auschwitz (il nome assurto a simbolo del genocidio), per sottolinearne la sinistra centralità nel Ventesimo secolo e nella storia dell’umanità. «[…] è ormai chiaro alla coscienza dei più – scriveva nel 1968 – che i campi di sterminio del III Reich, che hanno estinto una civiltà e creato una somma incalcolabile di dolore e di morte, costituiscono, insieme con l’armamento nucleare, il centro oscuro della storia contemporanea» [11].

A suo avviso, quanto si era compiuto ad Auschwitz era – parafrasando una sua affermazione famosa, tante volte ripetuta – impossibile da comprendere, ma necessario conoscere [12]. Tuttavia, nel riattraversare la sua discesa nel «mondo infero» del Lager, nel fornire costantemente elementi utili alla ricostruzione di quanto era accaduto allora (nei suoi libri come nei numerosi interventi e articoli scritti, lungo il corso degli anni, intorno a ciò che riguardava, direttamente o indirettamente, l’esperienza da cui era uscito indelebilmente segnato), Primo Levi ha offerto preziose chiavi di lettura. Indispensabili per mettere a fuoco i meccanismi di funzionamento dell’«universo concentrazionario» (David Rousset), per spiegare come e perché si sia arrivati «di fronte all’estremo» (Tzvetan Todorov), per far luce su quale sia stato il ruolo dei carnefici, dei perpetratori, dei collaboratori e delle vittime. Il suo compito immane, la sua missione faticosa, da testimone e da indagatore-interprete, sono consistiti nell’«aiutare l’umanità a conoscersi», nella scoperta della natura umana del crimine. E – a mio parere – solo tenendo a mente quest’ultimo insegnamento, si potrà giungere alla «salvazione del capire». Primo Levi ha cercato di esplorare e di decodificare l’anus mundi di Auschwitz, servendosi della scrittura come strumento di progressiva chiarificazione delle modalità e motivazioni dell’«offesa», che ha avuto il suo epicentro nell’istituzione totale del Lager, gestita con scellerato fanatismo e con zelante perfezionismo tecnologico.

Auschwitz non è stato solo un raccapricciante luogo di distruzione fisica, ma – ha osservato Levi – «un sistema infero», capace di mortificare i deportati, le cui giornate erano scandite da estenuanti appelli, dalla fame, dalla sete, dalle malattie, da un lavoro protratto fino allo sfinimento e dalle crudeltà delle SS e dei Kapò. Un sistema capace di degradare a tal punto da spingere la «zona grigia» degli oppressi – su cui Levi si è soffermato in un fondamentale capitolo de I sommersi e i salvati – a collaborare, a scendere a compromessi con il potere, nel tentativo disperato di sopravvivere. Retto da una catena di comando votata all’annullamento di donne e uomini, ridotti al livello delle loro viscere e brutalmente spogliati delle loro caratteristiche umane, il Lager rappresentava «l’ordine del terrore» («un ordine senza diritto» [13]), la quintessenza del potere totalitario e della distopia nazista.

«Auschwitz […], «impero» ibrido di Lager: sterminio più sfruttamento, anzi, sterminio attraverso lo sfruttamento» [14], era un inferno, un mondo rovesciato senza relazioni umane. Ad Auschwitz l’ebreo veniva trasformato in una non-persona, nel senso più profondo della parola, in quanto il razzismo negava l’unità del genere umano e negava all’uomo il mondo, la trama delle relazioni. La malefica peculiarità del Lager è stata la costruzione di non-persone, su cui si abbatteva una violenza inutile [15]. «[…] nel ritmo quotidiano del Lager – ha sentenziato Primo Levi ne I sommersi e i salvati – l’offesa al pudore rappresentava, almeno all’inizio, una parte importante della sofferenza globale» [16]. «L’inutile crudeltà del pudore violato condizionava l’esistenza di tutti i lager» [17], di tutti i deportati, in particolare delle donne, trattate – al pari degli uomini –come animali da lavoro e «pezzi d’immondizia», costrette, una volta conquistata una gamella (una grossa scodella di lamiera smaltata), a servirsene «per riscuotere la zuppa quotidiana; per evacuarvi di notte, quando l’accesso alla latrina era vietato; e per lavarsi quando c’era acqua ai lavatoi» [18].

«Auschwitz […], «impero» ibrido di Lager: sterminio più sfruttamento, anzi, sterminio attraverso lo sfruttamento» [14], era un inferno, un mondo rovesciato senza relazioni umane. Ad Auschwitz l’ebreo veniva trasformato in una non-persona, nel senso più profondo della parola, in quanto il razzismo negava l’unità del genere umano e negava all’uomo il mondo, la trama delle relazioni. La malefica peculiarità del Lager è stata la costruzione di non-persone, su cui si abbatteva una violenza inutile [15]. «[…] nel ritmo quotidiano del Lager – ha sentenziato Primo Levi ne I sommersi e i salvati – l’offesa al pudore rappresentava, almeno all’inizio, una parte importante della sofferenza globale» [16]. «L’inutile crudeltà del pudore violato condizionava l’esistenza di tutti i lager» [17], di tutti i deportati, in particolare delle donne, trattate – al pari degli uomini –come animali da lavoro e «pezzi d’immondizia», costrette, una volta conquistata una gamella (una grossa scodella di lamiera smaltata), a servirsene «per riscuotere la zuppa quotidiana; per evacuarvi di notte, quando l’accesso alla latrina era vietato; e per lavarsi quando c’era acqua ai lavatoi» [18].

Walter, Bernhard; Hofmann, Ernst

Aspetto centrale del mondo infernale di Auschwitz, dello spazio claustrofobico del Lager, è stata la babele linguistica. Quello dell’«universo concentrazionario» era un cosmo stravolto, dal linguaggio incomprensibile, dominato dal tedesco abbrutito e mutilato dei campi (il Lagerjargon), dagli ordini martellanti delle SS, dai loro «barbarici latrati», dal vociare confuso dei prigionieri. Essere nel Lager voleva dire essere sul fondo in balia dell’ignoto. Uno straniamento orrendo tramortiva i deportati, non appena mettevano piede nella «città concentrazionaria». Qui si consumava la «destituzione», il doloroso processo di regressione dai tratti umani [19]. Il Lager era il luogo popolato dall’«uomo disumanizzato» (Jean Amery), la cui paradigmatica incarnazione era il «musulmano», la figura spettrale sospesa tra la vita e la morte, in cui era sparita ogni traccia di pensiero e di umanità [20]. Il Lager provocava una doppia mutilazione, una doppia amputazione dell’identità, con la sottrazione del nome (non si era che un Häftling, un prigioniero) e con l’annullamento della possibilità stessa di comunicare, con l’immersione traumatica in un caos “mistilingue”.

Per sopravvivere Primo Levi ha barattato il pane al fine di avere lezioni di tedesco, “sottovoce”, dal deportato alsaziano, Pikolo; per sopravvivere si è affidato alla lingua come baluardo dell’umano. Quell’umano drasticamente azzerato, come inoppugnabilmente dimostrava il mutismo alieno di Hurbinek, «un nulla, un figlio della morte […] che aveva tre anni e forse era nato in Auschwitz e non aveva mai visto un albero; Hurbinek, che aveva combattuto come un uomo, fino all’ultimo respiro, per conquistarsi l’entrata nel mondo degli uomini, da cui una potenza bestiale lo aveva bandito; Hurbinek, il senza-nome, il cui minuscolo avambraccio era pure stato segnato col tatuaggio di Auschwitz; Hurbinek [che] morì ai primi giorni del marzo 1945, libero ma non redento» [21].

Questa dolente rievocazione di uno sconosciuto «figlio di Auschwitz» è tratta da La tregua, il secondo libro di memorie, pubblicato nel 1963, in cui Primo Levi ha narrato l’odissea del ritorno. Levi, questo singolare «scrittore non scrittore» [22], la cui statura letteraria è stata riconosciuta tardi e oggi è universalmente apprezzata, non ha mai cessato – in testi di generi e destinazioni diverse – di interrogarsi e di indagare sul tragico spartiacque del Novecento che lo ha visto direttamente coinvolto, regalandoci acute indicazioni di metodo, da cui – ora soprattutto – non si può prescindere. È il caso di uno scritto del 1973, del suo significativo incipit: «La storia della deportazione e dei campi di concentramento non può essere separata dalla storia delle tirannidi fasciste in Europa: ne rappresenta il fondamento condotto all’estremo, oltre ogni limite della legge morale che è incisa nella coscienza umana» [23]. Hitler, il nazismo (è bene rammentarlo), con il contributo dei movimenti e regimi fascisti, hanno innescato l’eruzione di violenza più devastatrice della storia, attuando una gigantesca, pianificata carneficina di vite umane. Ciò che essi intendevano creare era un’orripilante ‘civiltà’ della schiavitù e della morte.

Questa dolente rievocazione di uno sconosciuto «figlio di Auschwitz» è tratta da La tregua, il secondo libro di memorie, pubblicato nel 1963, in cui Primo Levi ha narrato l’odissea del ritorno. Levi, questo singolare «scrittore non scrittore» [22], la cui statura letteraria è stata riconosciuta tardi e oggi è universalmente apprezzata, non ha mai cessato – in testi di generi e destinazioni diverse – di interrogarsi e di indagare sul tragico spartiacque del Novecento che lo ha visto direttamente coinvolto, regalandoci acute indicazioni di metodo, da cui – ora soprattutto – non si può prescindere. È il caso di uno scritto del 1973, del suo significativo incipit: «La storia della deportazione e dei campi di concentramento non può essere separata dalla storia delle tirannidi fasciste in Europa: ne rappresenta il fondamento condotto all’estremo, oltre ogni limite della legge morale che è incisa nella coscienza umana» [23]. Hitler, il nazismo (è bene rammentarlo), con il contributo dei movimenti e regimi fascisti, hanno innescato l’eruzione di violenza più devastatrice della storia, attuando una gigantesca, pianificata carneficina di vite umane. Ciò che essi intendevano creare era un’orripilante ‘civiltà’ della schiavitù e della morte.

Primo Levi ha continuato sino alla fine dei suoi giorni a meditare sul «buco nero» di Auschwitz. Non a caso l’ultima, fondamentale opera, I sommersi e i salvati, in cui si è mosso tra memoria e storia, anzi ha fuso memoria e storia, si è configurata come un ripensamento sulle condizioni estreme di vita nei campi di concentramento nazisti, una riflessione sulla sorte dell’uomo nella moderna società, che ha generato un sistema volto ad annientarlo. Un’opera che Ernesto Ferrero non ha esitato a definire «il libro italiano del Novecento».

Un timore – val la pena evidenziarlo – lo ha sempre accompagnato, quello di non essere ascoltato. Una paura che Eduardo De Filippo ha così ben messo in scena nella parte finale di Napoli milionaria, quando il protagonista della sua commedia, Gennaro Jovine, urta contro la pervicace spinta alla sordità, quando nessuno vuole prestargli attenzione.

Un timore – val la pena evidenziarlo – lo ha sempre accompagnato, quello di non essere ascoltato. Una paura che Eduardo De Filippo ha così ben messo in scena nella parte finale di Napoli milionaria, quando il protagonista della sua commedia, Gennaro Jovine, urta contro la pervicace spinta alla sordità, quando nessuno vuole prestargli attenzione.

Nel diffondersi, sul finire degli anni Settanta del Novecento, delle tesi negazioniste sulla «menzogna di Auschwitz», contro le quali è ripetutamente intervenuto, Primo Levi ha visto materializzarsi l’incubo che lo angosciava nelle notti del Lager e che forse è stato una delle ragioni del suo suicidio: sognare di essere a casa, raccontare la sua terrificante esperienza e non essere ascoltato. Eppure questo eccezionale testimone e interprete di uno dei più grandi drammi della storia umana non ha mai smesso di credere nel valore pedagogico della testimonianza e della conoscenza.

Nel diffondersi, sul finire degli anni Settanta del Novecento, delle tesi negazioniste sulla «menzogna di Auschwitz», contro le quali è ripetutamente intervenuto, Primo Levi ha visto materializzarsi l’incubo che lo angosciava nelle notti del Lager e che forse è stato una delle ragioni del suo suicidio: sognare di essere a casa, raccontare la sua terrificante esperienza e non essere ascoltato. Eppure questo eccezionale testimone e interprete di uno dei più grandi drammi della storia umana non ha mai smesso di credere nel valore pedagogico della testimonianza e della conoscenza.

Siamo in molti (ma ogni anno il nostro numero diminuisce) – ha sostenuto nella prefazione a La vita offesa (1986) – a ricordare il modo specifico in cui laggiù temevamo la morte: se morremo qui in silenzio come vogliono i nostri nemici, se non ritorneremo, il mondo non saprà di che cosa l’uomo è stato capace, di che cosa è tuttora capace: il mondo non conoscerà se stesso, sarà più esposto di quanto non sia ad un ripetersi della barbarie nazionalsocialista, o di qualsiasi altra barbarie equivalente, qualunque ne sia la matrice politica effettiva o dichiarata [24].

Francesco Soverina, storico, tra i suoi libri ricordiamo “Olocausto/olocausti. Lo sterminio e la memoria”, Odradek, Roma 2003

Note bibliografiche

[1] Dal 15 febbraio 1944 il campo passò sotto il diretto controllo delle SS e da quel momento partirono i convogli verso il centro di sterminio di Auschwitz;

[2] P. Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino 1982 (1ª edizione presso De Silva, 1947), p. 16.

[3] P. Levi, L’Europa dei Lager (1973), in Idem, Così fu Auschwitz. Testimonianze 1945-1986. Con L. De Benedetti, a cura di F. Levi e D. Scarpa, Einaudi, Torino 2015, p. 112.

[4] Al processo di Norimberga (20 novembre 1945-1° ottobre 1946) tra i reati contestati ai vertici del regime nazista vi fu quello di «crimine contro l’umanità» (articolo 6, comma C), che venne distinto da quello di «crimine di guerra». Il principio venne poi adottato nello Statuto del Tribunale militare internazionale per l’Estremo Oriente, conosciuto anche come Carta di Tokyo (19 gennaio 1946).

[5] Mi permetto di rinviare a F. Soverina, Pluralità e unità degli olocausti: gli ebrei, e le altre vittime, in Idem (a cura di), Olocausto/Olocausti. Lo sterminio e la memoria. Prefazione di L. Cortesi, Odradek, Roma 2003.

[6] H. Arendt, L’immagine dell’inferno. Scritti sul totalitarismo, a cura di F. Fistetti, Editori Riuniti, Roma 2001, p. 127

[7] P. Levi, Testimonianza per Eichmann (1961), in Idem, Così fu Auschwitz, cit., p. 71.

[8] È la categoria interpretativa elaborata da Hannah Arendt in riferimento alla figura del gerarca nazista, Adolf Eichmann, processato a Gerusalemme per genocidio nel 1961 e condannato a morte per impiccagione. Si veda l’ormai classico libro di H. Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano 1992.

[9] P. Levi, Prefazione a R. Höss, Comandante ad Auschwitz, in Idem, L’asimmetria e la vita. Articoli e saggi 1955-1987, a cura di M. Belpoliti, Einaudi, Torino 2002, pp. 120-128.

[10] P. Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino 1986, pp. 11-12.

[11] P. Levi, Prefazione a L. Poliakov, Auschwitz, in Idem, L’asimmetria e la vita, cit., p. 41.

[12] Ivi, p. 42.

[13] P. Levi, Così fu Auschwitz (1975), in Idem, Così fu Auschwitz, cit., p. 116.

[14] F. Camon, Conversazione con Primo Levi, Garzanti, Milano 1991, p. 38.

[15] Così s’intitola il cap. V de I sommersi e i salvati, cit., p. 83.

[16] P. Levi, I sommersi e i salvati, cit., p. 89.

[17] Ibidem.

[18] Ibidem.

[19] Questo processo di disumanizzazione è al centro del già citato cap. V de I sommersi e i salvati, pp. 83-101.

[20] Per un’approfondita analisi di questa figura di deportato, giunto allo stadio terminale, si rimanda a W. Sofsky, L’ordine del terrore. Il campo di concentramento, Laterza, Roma-Bari 1995, pp. 293-303.

[21] P. Levi, La tregua, Einaudi, Torino 1971, pp. 22-24.

[22] Così si è definito lo stesso Primo Levi. Cfr. P. Levi, L’asimmetria e la vita, cit., pp. 145-150.

[23] P. Levi, L’Europa dei Lager (1973), in Idem Così fu Auschwitz, cit., p. 110.

[24] P. Levi, Prefazione a La vita offesa. Storia e memoria dei Lager nazisti nei racconti di duecento sopravvissuti, a cura di A. Bravo e D. Jalla, Franco Angeli, Milano 1986, p. 9.

Pubblicato giovedì 22 Febbraio 2024

Stampato il 18/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/longform/primo-levi-testimone-e-interprete-della-shoah/