Nell’anniversario della morte di Ancilla Marighetto, una delle appena 19 partigiane decorate con Medaglia d’Oro al Valor Militare, il nostro periodico vi propone un contributo storico per avviare una ricerca aperta, un work in progress come si usa dire, sulle donne antifasciste e sulle donne, che operando nella Resistenza vennero torturate e spesso anche abusate sessualmente. Una pagina di storia italiana, a 76 anni dalla Liberazione, non ancora esplorata in modo compiuto e organico: pur esistendo studi su un argomento tanto delicato, sono limitati ad alcuni territori, resi complessi dal difficile accesso alle fonti. L’auspicio è di concorrere a colmare un grave vuoto e a far sì che pure la toponomastica ricordi con il doveroso rilievo il ruolo fondamentale delle migliaia di donne che in armi e senza parteciparono alla lotta contro l’occupante, pagando spesso un prezzo altissimo. Redazione

Nelle guerre contemporanee il peso della violenza ricade non soltanto sui combattenti, ma anche sui civili, e ancora di più sulle donne. Sono le casualties of war, gli effetti collaterali di una condizione in cui si sospende la protezione che il diritto assicura in tempo di pace e si perde anche il labile legame che unisce le comunità. Una delle violenze più terribili della guerra, sempre accaduta, spesso documentata, ma ancora più spesso sottaciuta è la violenza sessuale. C’è un emergere storico-giuridico, un momento in cui il sottaciuto diventa riconoscimento, condanna e, finalmente, rifiuto.

Nella primavera del 1992, all’inizio del conflitto che sino alla fine del 1995 insanguinerà la Bosnia Erzegovina, la città di Višegrad viene sottoposta a un intenso bombardamento da parte dell’esercito regolare jugoslavo. Con il ritiro delle forze armate, la cittadina finisce sotto il controllo di un gruppo paramilitare serbo guidato dai cugini Milan e Sredoje Lukić, che attua una vera e propria pulizia etnica nei confronti dei musulmani bosniaci, la maggioranza della popolazione locale. Durante i rastrellamenti, le deportazioni e gli omicidi di massa, si calcola che almeno tremila persone siano fatte scomparire nella Drina. Si tratta della prova generale di quanto accadrà negli anni successivi a Foča e poi a Srebrenica. Lo stupro etnico ai danni di donne, bambini e uomini diviene pratica comune. Non serve soltanto a terrorizzare un territorio per “liberarlo” dei suoi abitanti indesiderati, ma per distruggere il tessuto sociale nei villaggi e, all’interno, delle famiglie: si colpiscono al tempo stesso gli uomini e le donne; i primi che non sono stati in grado di proteggere, le seconde che sono state disonorate. In più, in una società patriarcale, il figlio ereditava l’etnia del padre: i comandanti serbi in questo modo, contano di generare figli della stessa etnia, provocando alle vittime un duplice trauma. Non esistono dati certi sul numero di vittime di stupro durante le guerre nell’ex Jugoslavia: secondo l’Unione Europea sarebbero circa ventimila nel periodo 1992-1995.

Nella primavera del 1992, all’inizio del conflitto che sino alla fine del 1995 insanguinerà la Bosnia Erzegovina, la città di Višegrad viene sottoposta a un intenso bombardamento da parte dell’esercito regolare jugoslavo. Con il ritiro delle forze armate, la cittadina finisce sotto il controllo di un gruppo paramilitare serbo guidato dai cugini Milan e Sredoje Lukić, che attua una vera e propria pulizia etnica nei confronti dei musulmani bosniaci, la maggioranza della popolazione locale. Durante i rastrellamenti, le deportazioni e gli omicidi di massa, si calcola che almeno tremila persone siano fatte scomparire nella Drina. Si tratta della prova generale di quanto accadrà negli anni successivi a Foča e poi a Srebrenica. Lo stupro etnico ai danni di donne, bambini e uomini diviene pratica comune. Non serve soltanto a terrorizzare un territorio per “liberarlo” dei suoi abitanti indesiderati, ma per distruggere il tessuto sociale nei villaggi e, all’interno, delle famiglie: si colpiscono al tempo stesso gli uomini e le donne; i primi che non sono stati in grado di proteggere, le seconde che sono state disonorate. In più, in una società patriarcale, il figlio ereditava l’etnia del padre: i comandanti serbi in questo modo, contano di generare figli della stessa etnia, provocando alle vittime un duplice trauma. Non esistono dati certi sul numero di vittime di stupro durante le guerre nell’ex Jugoslavia: secondo l’Unione Europea sarebbero circa ventimila nel periodo 1992-1995.

Le violenze perpetrate vengono riconosciute per la prima volta come crimine contro l’umanità dal Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia: in particolare, in riferimento agli eventi di Foča dell’aprile 1992, il tribunale formulò formula accuse specifiche di stupri, riduzione in schiavitù e torture e, nel 2001, condanna tre soldati serbo-bosniaci colpevoli di quei crimini. Si tratta di una sentenza importante, che sfida l’accettazione della violenza sessuale come, appunto, un effetto collaterale della guerra. Se si torna indietro nel tempo, la violenza sessuale diventa strumento politico e strategico durante la prima guerra mondiale, con l’invasione del Belgio da parte della Germania. Dopo la fine delle ostilità, una speciale commissione trova le prove di numerose atrocità ma, nei fatti, nessuno fu viene perseguito.

Durante la seconda guerra mondiale assistiamo, in tutti gli scenari del conflitto, a episodi famosi e nefandi: si va dal massacro di Nanchino, nel 1937-1938, durante la guerra sino-giapponese, alle violenze contro le donne tedesche, in particolare a Berlino.

Nemmeno l’Italia viene risparmiata: nel 1944 le truppe coloniali a seguito del corpo di spedizione francese in Italia riescono ad aggirare le linee tedesche attraverso i monti Aurunci, permettendo al XIII Corpo britannico di sfondare la linea Gustav. Le cittadine della valle del Liri, in provincia di Frosinone, in particolare Esperia, subiscono un pesante saccheggio da parte dei goumiers (marocchini, algerini e senegalesi): a farne le spese, soprattutto le donne. Ma le violenze non risparmiano donne anziane, bambini e uomini, specie coloro che provano a difendere i loro familiari. Le conseguenze, in termini sociali, sono pesanti: molte donne si ammalano di malattie veneree (e solo la penicillina portata dall’esercito statunitense evita una vera e propria epidemia); altre tentano il suicidio per la vergogna, o muoiono in seguito per ad aborti clandestini.

Nell’Italia occupata dai nazisti, la situazione è anche più tragica. L’esercito tedesco si era già reso colpevole di atrocità in ogni teatro di guerra nei confronti delle popolazioni civili, senza contare lo sterminio degli ebrei. La violenza sistematica è uno strumento di dominio, utilizzato per terrorizzare la popolazione e controllare in questo modo il territorio. Questo spiega i massacri di donne e bambini lungo tutto l’arco appenninico, sia per eliminare la presenza delle formazioni partigiane, sia per liberare la linea del fronte da ostacoli veri o presunti.

All’interno delle formazioni partigiane, le donne sono in una situazione particolare. Si calcola che almeno 70.000 donne (ma il numero è sottostimato) abbiano partecipato alla Resistenza, spinte soltanto dal senso del dovere; tuttavia il loro ruolo nella lotta di Liberazione è stato in larga parte sottaciuto. Moltissime di loro erano staffette: portavano informazioni, armi e viveri alle persone nascoste: un apporto spesso necessario, ma che veniva visto, appunto, come subalterno: lo specchio della subalternità sociale riservata alle donne. Le staffette e, più in generale, tutte le donne impegnate nella Resistenza, però non rischiavano soltanto la vita, ma anche torture e violenze sessuali, se arrestate.

Eppure, solo 19 donne sono state premiate con la Medaglia d’Oro al Valor Militare di cui 15 alla memoria: donne che hanno impugnato le armi e partecipato all’azione, requisito necessario per essere riconosciute come partigiane combattenti. La maggior parte delle altre, dopo la guerra, non ha visto riconosciuto il proprio ruolo, quando ha dovuto “provare” con i documenti l’appartenenza alle formazioni partigiane e la partecipazione ai combattimenti.

Oggi 19 febbraio ricorre il 76° anniversario della morte di Ancilla Marighetto, la partigiana “Ora”, arruolata nel battaglione Gherlenda della brigata bellunese Garibaldi “Gramsci”. È un gruppo formato in larga parte da ex militari, ben radicato nel sul territorio, di cui fa parte anche il fratello di Ancilla, Celestino. I Marighetto sono una famiglia votata alla Resistenza: il padre viene infatti fucilato proprio per l’aiuto dato alle formazioni partigiane. Il battaglione compie diverse azioni di sabotaggio, ma si trova schiacciato tra le forze del Trientiner Sicherungsverband , in sigla italiana Cst (Corpo di sicurezza trentino, impiegato in azioni antipartigiane) e il Polizeiregiment “Bozen”, il reggimento comandato da un ufficiale delle SS, il capitano austriaco Hegenbart*. Nel febbraio del ’45, il gruppo di partigiani, ormai molto assottigliato, viene sorpreso nei dintorni di Lamon, in una zona impervia intorno al passo Brocon. I partigiani scappano, ma Ora, che si è nascosta insieme ad un compagno, viene scoperta e catturata. Nonostante le percosse, non tradisce i compagni e viene uccisa da un miliziano del Cts per ordine del capitano Hegenbart.

Questa vicenda, solo apparentemente uguale a tante altre, per gli storici, e in particolare per chi si occupa di storia delle donne, pone diversi ordini di problemi. Come già si è detto, la storia delle donne partigiane è stata raccontata poco e la storica Anna Bravo, che con la consueta sintesi, nella prefazione a La Resistenza taciuta. Dodici vite di partigiane piemontesi (a cura di Anna Maria Bruzzone e Rachele Farina, Bollati Boringhieri, riedizione del 2003), va al vero cuore della questione: «Non è che ci sia stato e ci sia un silenzio assoluto. Ma nella memorialistica ci si è limitati per lo più a rendere un omaggio commosso a qualche icona femminile, nei lavori di sintesi a citare le donne come categoria meritevole o come massa indifferenziata. Per definire l’opera delle partigiane si parla di contributo, un concetto debole rispetto alla ricchezza di quell’esperienza, e un indicatore forte degli orientamenti storiografici. Contribuire non equivale a fare e a far parte, anzi marca il divario tra appartenenza e convergenza momentanea, fra l’azione creativa e il suo contorno o supporto, che restano vaghi». A distanza di anni, il libro di Bruzzone e Farina resta una pietra miliare, come pure quello di Bravo e Bruzzone, In guerra senza armi. Storie di donne 1940-1945 (Laterza, 1995), che ricostruisce la storia delle donne piemontesi in tempo di guerra. Manca forse, ancora, una ricognizione generale delle poche fonti a disposizione.

Questa vicenda, solo apparentemente uguale a tante altre, per gli storici, e in particolare per chi si occupa di storia delle donne, pone diversi ordini di problemi. Come già si è detto, la storia delle donne partigiane è stata raccontata poco e la storica Anna Bravo, che con la consueta sintesi, nella prefazione a La Resistenza taciuta. Dodici vite di partigiane piemontesi (a cura di Anna Maria Bruzzone e Rachele Farina, Bollati Boringhieri, riedizione del 2003), va al vero cuore della questione: «Non è che ci sia stato e ci sia un silenzio assoluto. Ma nella memorialistica ci si è limitati per lo più a rendere un omaggio commosso a qualche icona femminile, nei lavori di sintesi a citare le donne come categoria meritevole o come massa indifferenziata. Per definire l’opera delle partigiane si parla di contributo, un concetto debole rispetto alla ricchezza di quell’esperienza, e un indicatore forte degli orientamenti storiografici. Contribuire non equivale a fare e a far parte, anzi marca il divario tra appartenenza e convergenza momentanea, fra l’azione creativa e il suo contorno o supporto, che restano vaghi». A distanza di anni, il libro di Bruzzone e Farina resta una pietra miliare, come pure quello di Bravo e Bruzzone, In guerra senza armi. Storie di donne 1940-1945 (Laterza, 1995), che ricostruisce la storia delle donne piemontesi in tempo di guerra. Manca forse, ancora, una ricognizione generale delle poche fonti a disposizione.

Non è una storia a lieto fine, quella delle donne partigiane: lo racconta incisivamente proprio una delle donne intervistate in La Resistenza taciuta, Rosanna Rolando (“Alba Rossa”): «Dovevo avere una medaglia da Roma; però (…) non mi hanno dato niente. Ho rifiutato il diploma Alexander. “Non voglio cose di stranieri; lo prenderei se fosse di italiani”. Siamo stati dimenticati, ma non importa. Non mi sono mai lamentata. Non ho mai chiesto niente a nessuno. Come potrei farlo, se penso a quei giovani che hanno gettato la loro vita a diciotto anni?». Una buona parte della memorialistica femminile sulla Resistenza viene pubblicata molti anni dopo: non solo come traccia “dopo di sé” di donne ormai mature, ma per le mutate condizioni del protagonismo femminile degli anni Sessanta e Settanta. Dopo la guerra le donne, che avevano sperimentato un’emancipazione di fatto dai loro ruoli tradizionali (che avessero partecipato o meno alla Resistenza), sono costrette a ritornare nei ranghi e solo le lotte per l’autodeterminazione consentono di rivendicare anche un ruolo fondativo nella storia della Repubblica.

Ci sono questioni che, in tutto o in parte, restano tabù: la prima riguarda l’uso delle armi. Ancora oggi, in un periodo in cui le donne fanno parte degli eserciti di molti Paesi, compresa l’Italia, l’idea che la donna sia dispensatrice di violenza resta oggetto di discussione. Gli stessi partigiani erano restii a concedere l’uso delle armi alle loro compagne. Lo racconta anche un’altra delle donne insignite di Medaglia d’Oro, Carla Capponi, gappista romana e, nel dopoguerra parlamentare del Pci, che dovette rubare la sua arma su un autobus affollato.

È difficile riconoscere l’eroismo femminile: non ci sono parole per descriverlo, anche nelle motivazioni per la concessione della Medaglia d’Oro si usa la locuzione coraggio “virile”: perché gli uomini sono gli unici intitolati ad essere coraggiosi in guerra e riconoscere la stessa dignità alle donne vuol dire, anche, riconoscerne l’implicita eguaglianza. Per questo è problematico anche farle sfilare il giorno della Liberazione, in armi, accanto agli uomini, paradossalmente più per i socialisti e i comunisti che per gli altri: forse perché uno dei più duraturi e diffusi stereotipi anticomunisti, sin al ’17, era proprio quello della virago in armi che negava il suo essere donna.

Il secondo tabù è quello della violenza subita. Se già è difficile per le vittime civili ricordare le violenze sessuali subite (per via della diffusa abitudine a colpevolizzare la vittima), per le donne che hanno volontariamente messo a rischio la loro vita, per convinzione politica o senso del dovere, lo stigma del “te lo sei cercato”, “se stavi a casa non sarebbe successo” è molto più forte. In alcuni casi ci sono le fonti: fu violentata Clorinda Menguzzato (“Veglia”), compagna di Ancilla Marighetto nel battaglione Gherlenda e, come lei, Medaglia d’Oro al Valor Militare. Alcune, pochissime, hanno il coraggio di parlarne esplicitamente, molti anni dopo: la già citata Rosanna Rolando, che nel 1944 lavora per i Gruppi di difesa della donna (Gdd), racconta della violenza subita Antonella Ferraris Antonella Ferraris e degli otto giorni in cui, a seguito di una delazione, venne tenuta prigioniera nella sede della Rau (Reparti arditi ufficiali). Altre preferiscono non parlare.

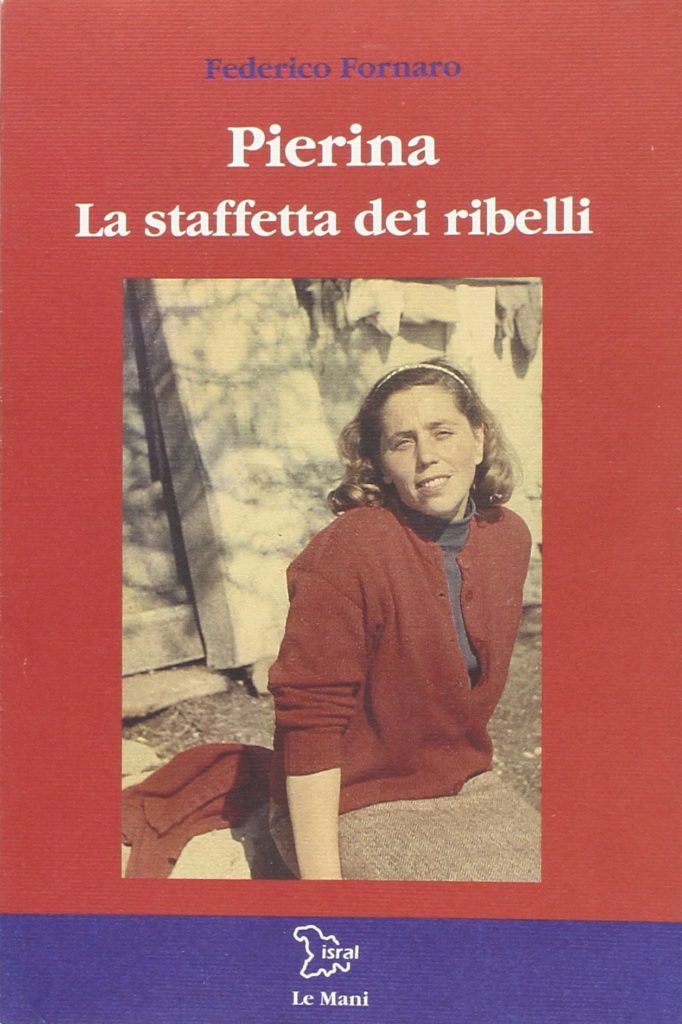

Pierina Ferrari (“Milly”), staffetta arrestata dopo il rastrellamento della Benedicta in provincia di Alessandria, detenuta nel castello di Lerma, prima, e poi nel carcere alle “Le Nuove” di Torino, subisce interrogatori, violenze e torture da parte di fascisti e nazisti, che mineranno la salute della partigiana.

Scrive Federico Fornaro, nel libro a lei dedicato, Pierina la staffetta dei ribelli (Recco, Le Mani-Isral, 2013): «A guerra finita, di quei giorni non parlerà mai volentieri, e non soltanto per un legittimo senso del pudore: la violenza e le torture subite segneranno per sempre la sua esistenza, oltre ad aver prodotto rilevanti danni permanenti alla sua salute. Un’esperienza difficile da raccontare, troppo intima per essere trasmessa agli altri…».

Scrive Federico Fornaro, nel libro a lei dedicato, Pierina la staffetta dei ribelli (Recco, Le Mani-Isral, 2013): «A guerra finita, di quei giorni non parlerà mai volentieri, e non soltanto per un legittimo senso del pudore: la violenza e le torture subite segneranno per sempre la sua esistenza, oltre ad aver prodotto rilevanti danni permanenti alla sua salute. Un’esperienza difficile da raccontare, troppo intima per essere trasmessa agli altri…».

Bisognerebbe alzare questo velo, ma è un compito complesso. Ormai le testimoni ci stanno lasciando e le fonti sono molto difficili da reperire, senza contare, come dicevamo, che molte non furono riconosciute come partigiane anche quando presentarono i documenti “giusti”: a Pierina Ferrari, ad esempio, fu persino negata la pensione di invalidità, almeno all’inizio, perché il medico delle de “Le Nuove”, un fascista, aveva conservato il suo ruolo anche nel dopoguerra. Solo l’intervento del primario dell’ospedale di Ovada pose rimedio ad una palese ingiustizia.

Per tornare ad Ancilla Marighetto, da cui è partito questo breve excursus, il milite di Cavalese che la uccise materialmente fu condannato nel dopoguerra a 22 anni di reclusione, ma ne scontò solo cinque: la famiglia di Ancilla infatti, non si oppose alla concessione della grazia. Il capitano Hegenbart, invece, fu condannato all’ergastolo in contumacia per crimini di guerra, ma l’Austria non concesse mai l’estradizione. Come molti altri non scontò un solo giorno di carcere.

Come già scritto, la storia delle partigiane non è una storia a lieto fine: per la verità, nemmeno la storia delle donne italiane, in generale, è una storia a lieto fine. C’è ancora molta strada da percorrere per arrivare ad una vera parità. Dobbiamo ricordarci di Ancilla e delle altre: sono il simbolo di una lotta che è la lotta di tutti. Dobbiamo ricordarcene, perché la lotta a tutti i tipi di fascismo, non si è, sfortunatamente, ancora conclusa.

Antonella Ferraris, responsabile sezione didattica Isral

*La mancanza di chiarezza e univocità nelle fonti, porta gli storici a pensare che un ufficiale SS potesse essere tanto al comando del Cst quanto aggregato al “Bozen”. I battaglioni di polizia, impegnati in azioni antipartigiane di controllo, erano infatti autonomi, cioè non inquadrati nelle SS. Il I battaglione “Bozen” operava in Istria, nel II erano arruolati sia tirolesi e sudtirolesi sia coloro che avevano optato per il Reich, sia individui che, almeno formalmente, erano cittadini italiani. Il III era di stanza a Roma. Era una assegnazione ambita, perché il servizio non era al fronte, e la paga buona.

Pubblicato venerdì 19 Febbraio 2021

Stampato il 18/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/anniversari/ora-e-le-altre-una-storia-non-ancora-raccontata/