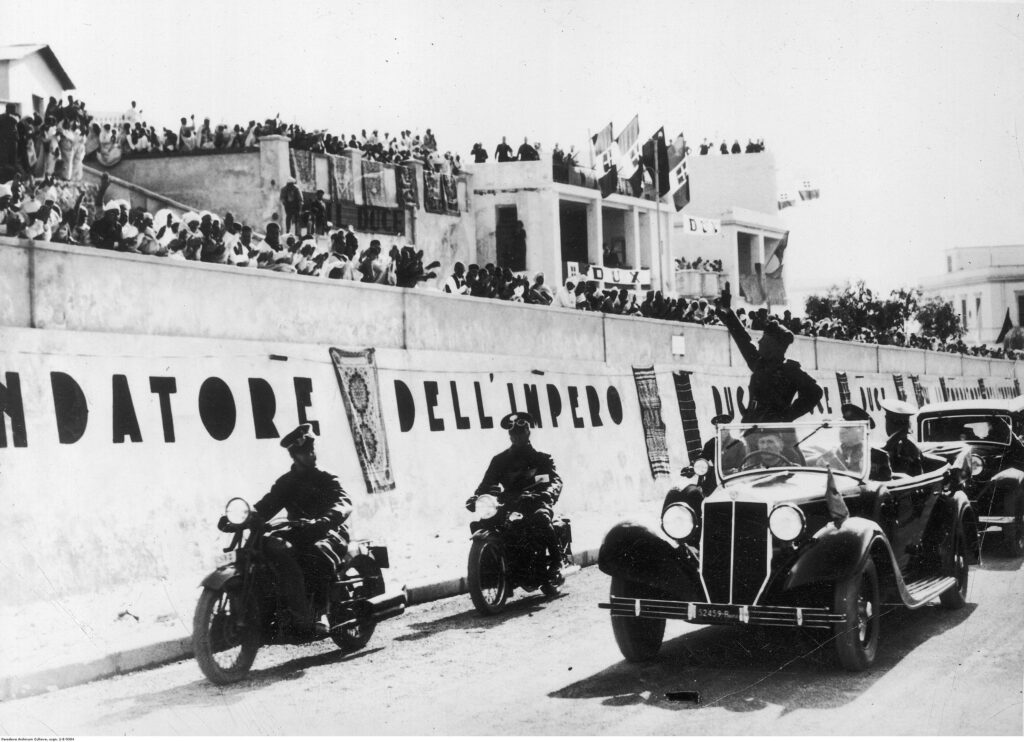

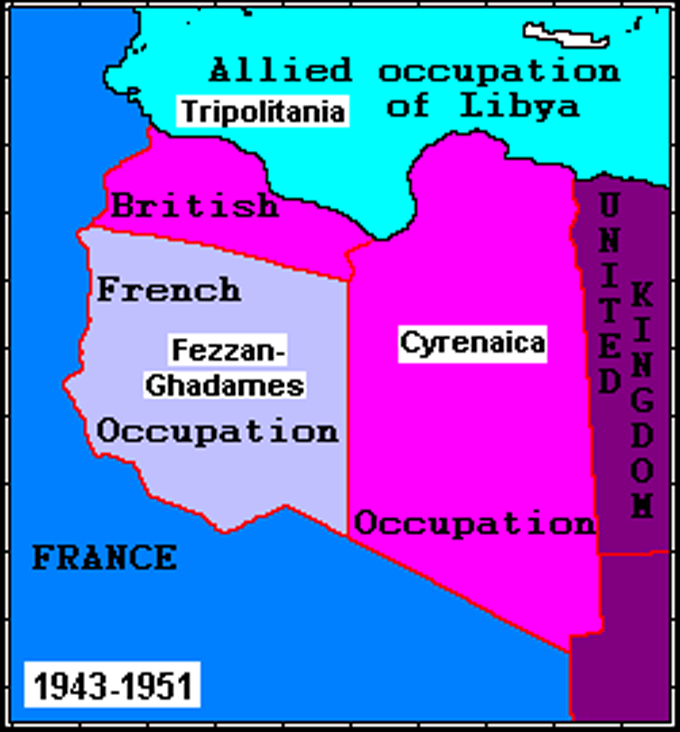

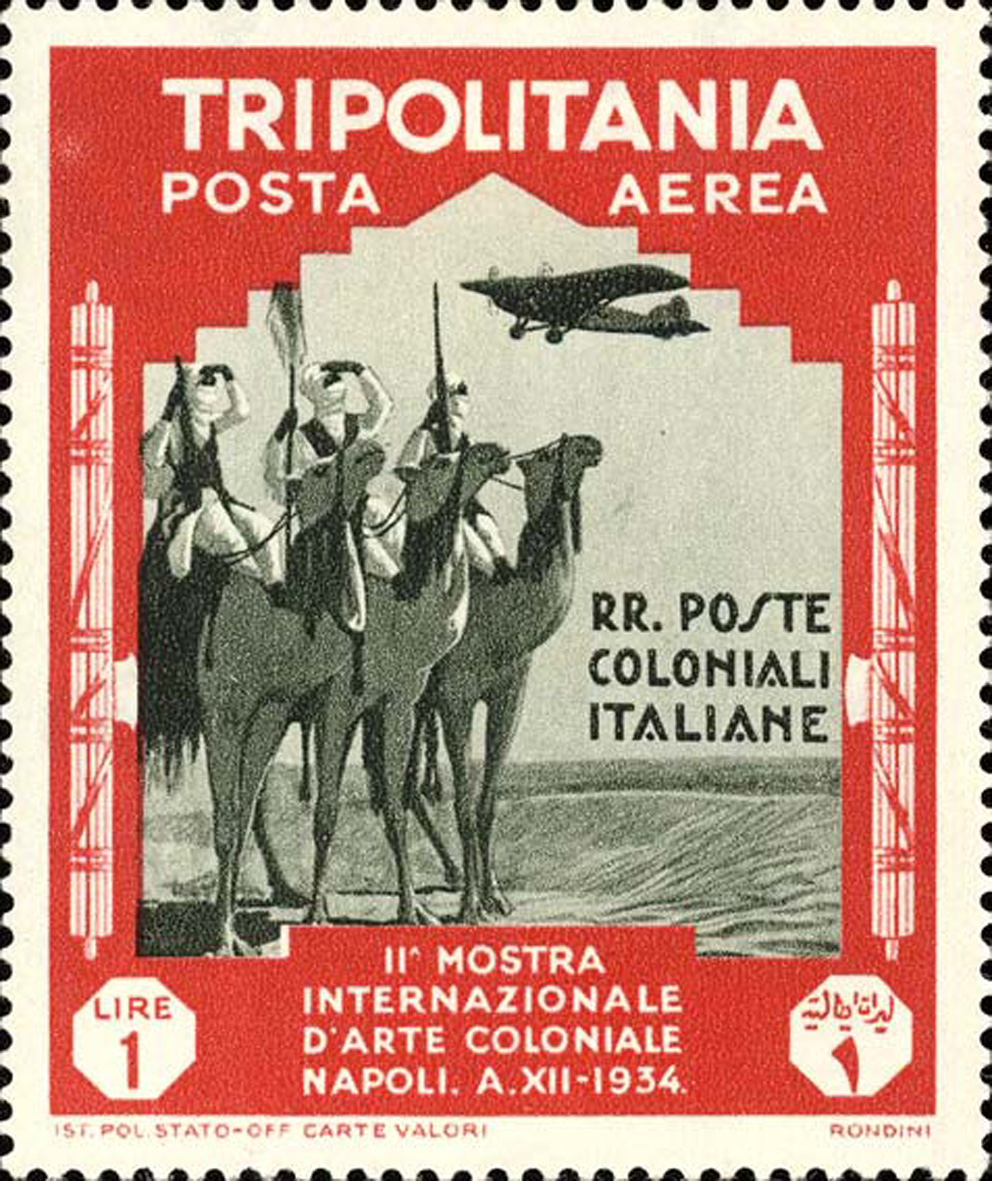

Nel 1911, quando il Regno d’Italia entrò in possesso della Libia, Tripolitania Cirenaica, gli ebrei vivevano in quel luogo già da molti secoli. Due anni dopo, il Regio Decreto n.315 concesse la cittadinanza italiana a gran parte della popolazione locale sia arabo-musulmana, sia ebraica, che rappresentava una minoranza rispetto alla prima. Benito Mussolini, tra il 12 e il 21 marzo 1937, nonostante vi si fosse già recato in precedenza, effettuò una visita in Libia, nel corso della quale rassicurò gli ebrei dicendogli: «L’Italia considera gli ebrei sotto la sua tutela, nessuna discriminazione razziale o religiosa è nella mia mente, restando fedele alla politica di eguaglianza di fronte alla legge e di libertà di culto». Tuttavia nella medesima visita, Mussolini si proclamò difensore dell’Islam, dichiarando che i musulmani libici dovevano sentirsi “fieri” di essere sottomessi all’Italia fascista, che avrebbe garantito la loro protezione. Inoltre per l’occasione innalzò al cielo la spada dell’Islam, ricevuta dalla popolazione araba.

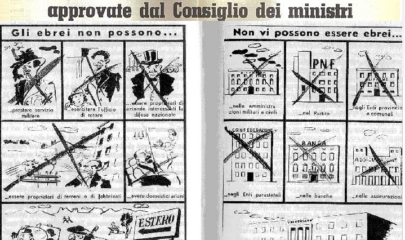

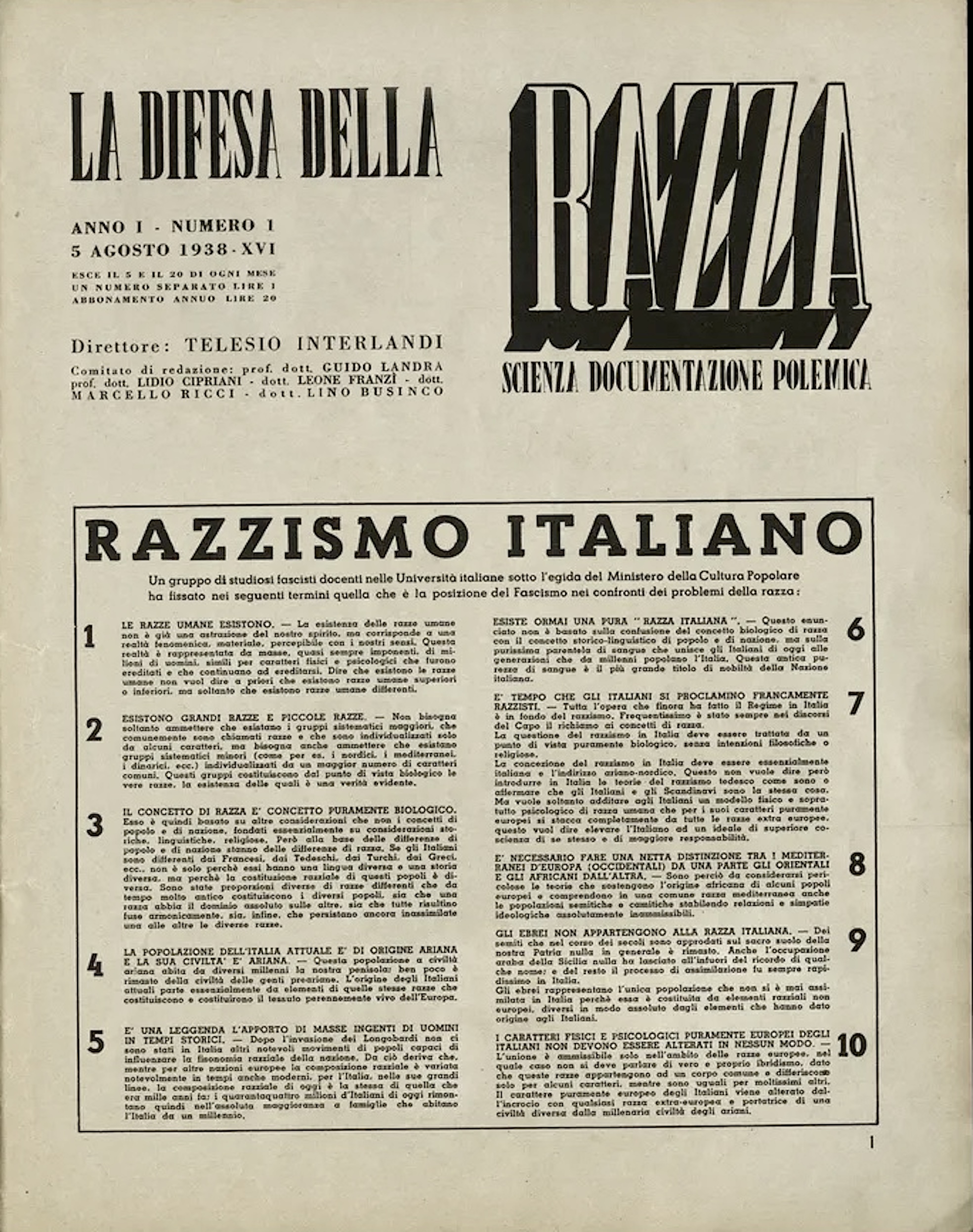

Circa un anno dopo, il 14 luglio 1938, venne promulgato il famigerato Manifesto della Razza, e a partire da settembre le leggi razziali colpirono anche gli ebrei libici, sancendone inferiorità giuridica e morale. La legislazione antisemita venne sempre più rafforzata, fino a decretare anche per gli ebrei libici la deportazione nel 1942.

Circa un anno dopo, il 14 luglio 1938, venne promulgato il famigerato Manifesto della Razza, e a partire da settembre le leggi razziali colpirono anche gli ebrei libici, sancendone inferiorità giuridica e morale. La legislazione antisemita venne sempre più rafforzata, fino a decretare anche per gli ebrei libici la deportazione nel 1942.

Tornando ad alcuni anni prima, il 19 gennaio 1939 Italo Balbo, governatore della Libia italiana, mandò una lettera a Mussolini dove, in merito alle leggi razziali, affermò: «Gli ebrei sono già morti: non c’è bisogno d’infierire contro di loro […] Mi permetto pertanto di consigliarti di dare al Governo della Libia l’autorizzazione ad applicare le leggi razziali con le modalità consigliate dalla “specialissima situazione locale”». Quattro giorni dopo, Mussolini gli rispose telegraficamente: «Rispondo alla tua lettera concernente ebrei libici. Niente da variare per quanto riguarda i casi da te raggruppati nelle lettere a, b, c. Quanto agli ebrei non indigeni, cioè di cittadinanza metropolitana, essi devono avere il trattamento che si fa loro in Italia secondo le recenti leggi. Ti autorizzo quindi all’applicazione delle leggi razziali nel senso di cui sopra, ricordandoti che gli ebrei sembrano ma non sono mai definitivamente morti». Proprio Mussolini, nel 1942, decise per la deportazione degli ebrei libici, come risulta da una nota dei carabinieri del 28 febbraio 1942: «Il ministro Teruzzi con un foglio riservatissimo ha comunicato al generale Bastico che il Duce ha deciso che tutti gli ebrei della Cirenaica siano riuniti in un campo di concentramento della Tripolitania, che in un secondo tempo si esaminerà l’opportunità di adottare lo stesso provvedimento anche per gli ebrei della Tripolitania, mentre saranno presi, poi, ulteriori accordi per un eventuale trasporto degli internati in Italia».

La situazione era diversa per gli ebrei della Tripolitania, infatti solo quelli che avevano la cittadinanza inglese e francese vennero deportati assieme agli ebrei della Cirenaica, mentre gli altri furono deportati nei campi di lavoro nelle vicinanze, e la maggior parte finì nel campo di concentramento di Sidi Azzaz vicino Homs. Nel 1942 circa 870 ebrei dei duemila residenti inglesi in Libia furono espulsi alla volta dell’Italia, mentre gli altri, al fine di evitare un ulteriore deterioramento dei rapporti fra Italia e Inghilterra, non verranno espulsi. Quelli che arrivarono in Italia, furono distribuiti nei campi di Arezzo, Bagno a Ripoli, Bologna e Civitella del Tronto. Dopo l’8 settembre 1943, la situazione peggiorò velocemente, e gli ebrei internati a Bologna vennero deportati in vagoni piombati a Innsbruck-Reichenau, uno dei campi satelliti di Dachau, mentre gli altri furono deportati nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. La maggior parte del gruppo deportato a Bergen-Belsen riuscì a sopravvivere. Tornando in Libia, qui furono costruiti due campi di concentramento, quello di Sidi Azzaz e quello di Giado.

Nel primo vennero deportati tremila ebrei provenienti da Tripoli. Il campo di concentramento di Giado, peggiore dell’altro, era situato a 235 chilometri di distanza da Tripoli, e vi furono deportati circa 2.584 ebrei dalla Cirenaica, a cui in seguito se ne aggiunsero altri 380. Anche a causa del fatto che un tempo quel luogo doveva essere stato un deposito di munizioni o un magazzino, le condizioni di vita erano penose, infatti: «Decine di famiglie vennero concentrate in uno spazio di quattro metri quadrati diviso da lenzuola e coperte. Non c’era posto per tavoli o sedie e il cibo veniva cotto in mezzo alla stanza, mentre il fumo e l’odore soffocavano tutti coloro che vi abitavano. Le misere condizioni di vita causarono infezioni e malattie, e poi epidemie che falciarono un buon numero di persone che furono seppellite in una vallata poco distante sul suolo di un antico cimitero ebraico». Il comportamento dei soldati italiani era vergognoso, poiché: «non perdevano occasione di infliggere ogni tipo di umiliazione, tirannia e abuso, soprattutto il venerdì sera quando il maresciallo passava in rassegna tra gli edifici e, vedendo il pasto del sabato, dava un calcio alla pentola rovesciandola per terra oppure vi urinava sopra, cosicché alcune famiglie rimanevano a digiuno per tutta la giornata».

Gli uomini detenuti, sopra i 18 anni, erano costretti ai lavori forzati dalla mattina alla sera, mentre le magre razioni quotidiane, per tutti, erano composte da pochi grammi di riso, zucchero e caffè d’orzo. Alla richiesta dei detenuti di condizioni di vita alleviate o migliorate, questi ricevevano una risposta molto negativa: «La risposta degli italiani che controllavano il campo era piana d’odio e di violenza; sostenevano che non ci meritavamo quello che avevamo. Lo scopo per cui vi abbiamo portati qui non è di farvi mangiare, ma piuttosto di farvi morire di fame». Il campo di concentramento fu liberato dagli inglesi il 24 gennaio 1943, e vennero subito presi provvedimenti per arginare l’epidemia di tifo petecchiale, che aveva già provocato la morte di 562 persone. Per le popolazioni ebraiche e musulmane, l’occupazione inglese della Libia rappresentò la fine della guerra e dell’inferiorità morale e legale, nonché delle repressioni inflitte dagli italiani. Otto mesi dopo l’occupazione inglese, Halfalla Nahum, presidente della comunità ebraica della Tripolitania, in una lettera all’Agenzia Ebraica di Gerusalemme, scrisse: «Le ferite inflitte sulle nostre anime e sui nostri corpi dagli oppressori fascisti si stanno lentamente rimarginando».

Gli uomini detenuti, sopra i 18 anni, erano costretti ai lavori forzati dalla mattina alla sera, mentre le magre razioni quotidiane, per tutti, erano composte da pochi grammi di riso, zucchero e caffè d’orzo. Alla richiesta dei detenuti di condizioni di vita alleviate o migliorate, questi ricevevano una risposta molto negativa: «La risposta degli italiani che controllavano il campo era piana d’odio e di violenza; sostenevano che non ci meritavamo quello che avevamo. Lo scopo per cui vi abbiamo portati qui non è di farvi mangiare, ma piuttosto di farvi morire di fame». Il campo di concentramento fu liberato dagli inglesi il 24 gennaio 1943, e vennero subito presi provvedimenti per arginare l’epidemia di tifo petecchiale, che aveva già provocato la morte di 562 persone. Per le popolazioni ebraiche e musulmane, l’occupazione inglese della Libia rappresentò la fine della guerra e dell’inferiorità morale e legale, nonché delle repressioni inflitte dagli italiani. Otto mesi dopo l’occupazione inglese, Halfalla Nahum, presidente della comunità ebraica della Tripolitania, in una lettera all’Agenzia Ebraica di Gerusalemme, scrisse: «Le ferite inflitte sulle nostre anime e sui nostri corpi dagli oppressori fascisti si stanno lentamente rimarginando».

Finita ormai da varie settimane la Seconda guerra mondiale, a Tripoli, domenica 4 novembre 1945, alle ore 18.30, presso la centrale elettrica poco distante dal quartiere ebraico, scoppiò un tafferuglio fra alcuni ebrei e una banda di arabi. Incidenti del genere, in precedenza, erano già avvenuti nel medesimo luogo ma si erano risolti velocemente, e soprattutto non si erano propagati. Questa volta però le violenze si diffusero in tutta la città, inoltre quella domenica sera la violenza si sparse anche nelle città di Amrus, Tajura, Zanzur, Zawia e Kussabat. Il giorno seguente, alle 9.30, un folto numero di arabi si radunò all’esterno della casa di un ebreo, nella città vecchia di Tripoli, e questi reagì sparando un colpo di pistola per allontanare la folla, ma tale colpo finì con l’uccidere un arabo, un personaggio piuttosto conosciuto nella zona, che stava assistendo alla scena senza prendere parte alle violenze.

L’ebreo che aveva sparato si costituì immediatamente alla polizia, e la divisione legale della Bma, British Military Administration ovvero l’Amministrazione Militare Britannica, lo rilasciò subito per aver agito per legittima difesa. Tuttavia tale episodio non fece altro che causare delle violente rappresaglie. In quei giorni, durante quei violenti attacchi, si assistette anche a vari casi in cui gli arabi compirono gesti di coraggio e generosità verso gli ebrei, infatti la «Settimana Israelitica», dell’11 novembre 1945, riportò come «molti arabi» rischiarono la vita per salvare gli ebrei dalle mani degli assalitori, fornendo loro protezione nelle loro case. Inoltre il 5 novembre, una delegazione di leader arabi ed ebrei di Tripoli, s’incontrò con l’ufficiale superiore per gli affari civili, affinché prendesse provvedimenti per fermare le violenze. La delegazione venne congedata dopo essere stata rassicurata sul da farsi. Oltre a ciò, quello stesso pomeriggio, un altro gruppo di autorità arabe si recò dal governatore della Bma, per reiterare la richiesta di inviare truppe per far cessare le violenze, ma il governatore li congedò spiegando che la Bma aveva la situazione sotto controllo.

L’ebreo che aveva sparato si costituì immediatamente alla polizia, e la divisione legale della Bma, British Military Administration ovvero l’Amministrazione Militare Britannica, lo rilasciò subito per aver agito per legittima difesa. Tuttavia tale episodio non fece altro che causare delle violente rappresaglie. In quei giorni, durante quei violenti attacchi, si assistette anche a vari casi in cui gli arabi compirono gesti di coraggio e generosità verso gli ebrei, infatti la «Settimana Israelitica», dell’11 novembre 1945, riportò come «molti arabi» rischiarono la vita per salvare gli ebrei dalle mani degli assalitori, fornendo loro protezione nelle loro case. Inoltre il 5 novembre, una delegazione di leader arabi ed ebrei di Tripoli, s’incontrò con l’ufficiale superiore per gli affari civili, affinché prendesse provvedimenti per fermare le violenze. La delegazione venne congedata dopo essere stata rassicurata sul da farsi. Oltre a ciò, quello stesso pomeriggio, un altro gruppo di autorità arabe si recò dal governatore della Bma, per reiterare la richiesta di inviare truppe per far cessare le violenze, ma il governatore li congedò spiegando che la Bma aveva la situazione sotto controllo.

Il violento pogrom durò per quattro giorni, fino al 7 novembre, e causò la morte di circa 130 ebrei e il ferimento di altri 450, di cui 150 gravi, mentre altri rimasero invalidi. Nel corso del pogrom vennero usate vari tipi di armi: coltelli, sbarre, bombe a mano e semplici pietre. Furono massacrate intere famiglie, e alla fine si conteranno anche 20 vedove e 93 orfani, mentre 2.000 persone rimarranno prive di tutto e saranno ospitate e sfamate nei campi profughi.

Riguardo questo pogrom, ciò che colpisce sicuramente è che l’Amministrazione Militare Britannica non intervenne prontamente né adeguatamente per bloccare le violenze. Questo atteggiamento della Bma, risulta essere ancora più grave se considerati i richiami che aveva ricevuto sia dalle autorità arabe che da quelle ebraiche. Infatti è evidente come l’atteggiamento, tenuto in quei giorni dalla Bma, sia stato di connivenza. Alla fine gli inglesi arrestarono 550 rivoltosi, inclusa una ventina di leader arabi sospettati di appartenenza a un movimento nazionalista clandestino della Tripolitania. La domenica dopo il pogrom, 34 persone furono portate in giudizio: tre furono ritenute innocenti, e delle trentuno colpevoli venticinque vennero condannate a cinque anni di reclusione. I danni materiali calcolati furono: 10 sinagoghe incendiate e razziate; 575 case depredate, di cui molte completamente distrutte; 747 negozi saccheggiati, e molti interamente bruciati. Alla fine venne calcolato un danno complessivo di 4 milioni di dollari americani e, nel gennaio 1946, il comitato direttivo delle comunità ebraiche inglesi iniziò a discutere del risarcimento dovuto dalla Bma alla comunità ebraica libica.

Riguardo questo pogrom, ciò che colpisce sicuramente è che l’Amministrazione Militare Britannica non intervenne prontamente né adeguatamente per bloccare le violenze. Questo atteggiamento della Bma, risulta essere ancora più grave se considerati i richiami che aveva ricevuto sia dalle autorità arabe che da quelle ebraiche. Infatti è evidente come l’atteggiamento, tenuto in quei giorni dalla Bma, sia stato di connivenza. Alla fine gli inglesi arrestarono 550 rivoltosi, inclusa una ventina di leader arabi sospettati di appartenenza a un movimento nazionalista clandestino della Tripolitania. La domenica dopo il pogrom, 34 persone furono portate in giudizio: tre furono ritenute innocenti, e delle trentuno colpevoli venticinque vennero condannate a cinque anni di reclusione. I danni materiali calcolati furono: 10 sinagoghe incendiate e razziate; 575 case depredate, di cui molte completamente distrutte; 747 negozi saccheggiati, e molti interamente bruciati. Alla fine venne calcolato un danno complessivo di 4 milioni di dollari americani e, nel gennaio 1946, il comitato direttivo delle comunità ebraiche inglesi iniziò a discutere del risarcimento dovuto dalla Bma alla comunità ebraica libica.

La prima reazione della Bma riguardo ai fatti fu quella di respingere ogni responsabilità civile o politica che potesse emergere dalle richieste di risarcimento della comunità ebraica, per le proprietà distrutte o danneggiate. I britannici insistettero sul fatto di aver rispettato i propri obblighi di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza nel corso delle vicende, secondo il diritto italiano e internazionale, perciò non ci fu alcun risarcimento economico.

Diversa era la posizione ebraica, che considerava l’Inghilterra responsabile dei risarcimenti in base al diritto internazionale, italiano e britannico e che inoltre aveva mancato di adempiere agli obblighi di mantenimento dell’ordine contrariamente a quanto dichiarato. A.G. Brotman, membro del comitato londinese del Board of Deputies of the British Jews, in una lettera al Foreign Office, affermò: «Il fatto che gli incidenti contro gli ebrei nel quartiere ebraico di Tripoli siano durati molti giorni e abbiano provocato la morte di centotrenta persone, il ferimento di un numero maggiore di altre e un grandissimo danno materiale derivante da saccheggi e incendi dolosi, indica la mancanza di misure di sicurezza adeguate. Siamo stati informati che in queste circostanze la giustizia italiana riterrebbe l’amministrazione responsabile per danni. L’amministrazione britannica deve assumersi la propria responsabilità, che sarebbe ricaduta sulle autorità italiane se fossero state incaricate di amministrare quel territorio».

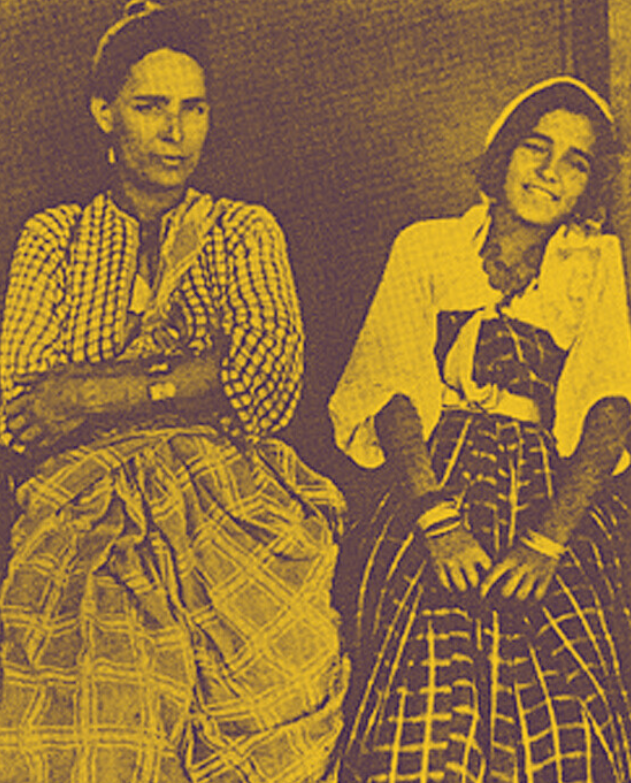

Prima di questo violento pogrom, i rapporti fra arabi ed ebrei in Tripolitania erano stati caratterizzati da collaborazione e a volte anche da amicizia: «Per la maggior parte degli ebrei della colonia la lingua madre è l’arabo. Vestono il baraccano e il fez, come i loro vicini, e vivono nelle stesse misere case. Fatta eccezione per una minoranza di ebrei di origine europea che vivono a Tripoli, gli ebrei e gli arabi si distinguono solo perché le donne ebree non hanno il viso velato». Sicuramente i rapporti cominciarono a peggiorare dalla fine del 1944 a causa della grave crisi economica che aveva colpito la zona, visto anche che l’occupazione britannica, che inizialmente aveva sollevato l’economia e la politica della Libia, iniziò a essere indifferente e a fornire sempre minor assistenza ai problemi economici. Inoltre crescevano i nazionalismi: da una parte i libici che volevano l’indipendenza, in questo sostenuti anche da alcuni ebrei, dall’altro il panarabismo e il sionismo, che uniti alla sempre maggior povertà non aiutavano al mantenimento di rapporti idilliaci fra le persone.

Oltre a ciò bisogna sottolineare come un grande impatto lo ebbe il quadro internazionale in evoluzione nel dopoguerra con i negoziati diplomatici, per stabilire i nuovi assetti, fra Italia e Gran Bretagna in trattativa per decidere il futuro della Libia, dove forse uno stato di disordine avrebbe dimostrato alla comunità internazionale l’immaturità della Libia per l’indipendenza e dunque reso necessario il mantenimento di un dominio britannico. In conclusione quindi risulta evidente e chiaro quanto per l’inclinazione dei rapporti fra arabi ed ebrei, in questo luogo, abbia influito in maniera determinante prima l’occupazione italiana e fascista e poi quella britannica.

Oltre a ciò bisogna sottolineare come un grande impatto lo ebbe il quadro internazionale in evoluzione nel dopoguerra con i negoziati diplomatici, per stabilire i nuovi assetti, fra Italia e Gran Bretagna in trattativa per decidere il futuro della Libia, dove forse uno stato di disordine avrebbe dimostrato alla comunità internazionale l’immaturità della Libia per l’indipendenza e dunque reso necessario il mantenimento di un dominio britannico. In conclusione quindi risulta evidente e chiaro quanto per l’inclinazione dei rapporti fra arabi ed ebrei, in questo luogo, abbia influito in maniera determinante prima l’occupazione italiana e fascista e poi quella britannica.

Andrea Vitello, storico e scrittore, autore, tra gli altri, del libro “Il nazista che salvò gli ebrei. Storie di coraggio e solidarietà in Danimarca”, pubblicato da Le Lettere con prefazione di Moni Ovadia

BIbliografia

E. Salerno, Uccideteli tutti, il Saggiatore editore, Milano 2008;

a cura di S. Fatucci e D. Jona Falco, Italiani… Ma non troppo. Il caso degli ebrei di Libia, Bonanno Editore, Catania 2025;

M. M. Roumani, Gli Ebrei di Libia, Castelvecchi Editore, Roma 2015.

Pubblicato martedì 4 Novembre 2025

Stampato il 09/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/storia/ebrei-di-libia-dalle-persecuzioni-fasciste-al-pogrom-del-4-novembre-1945/