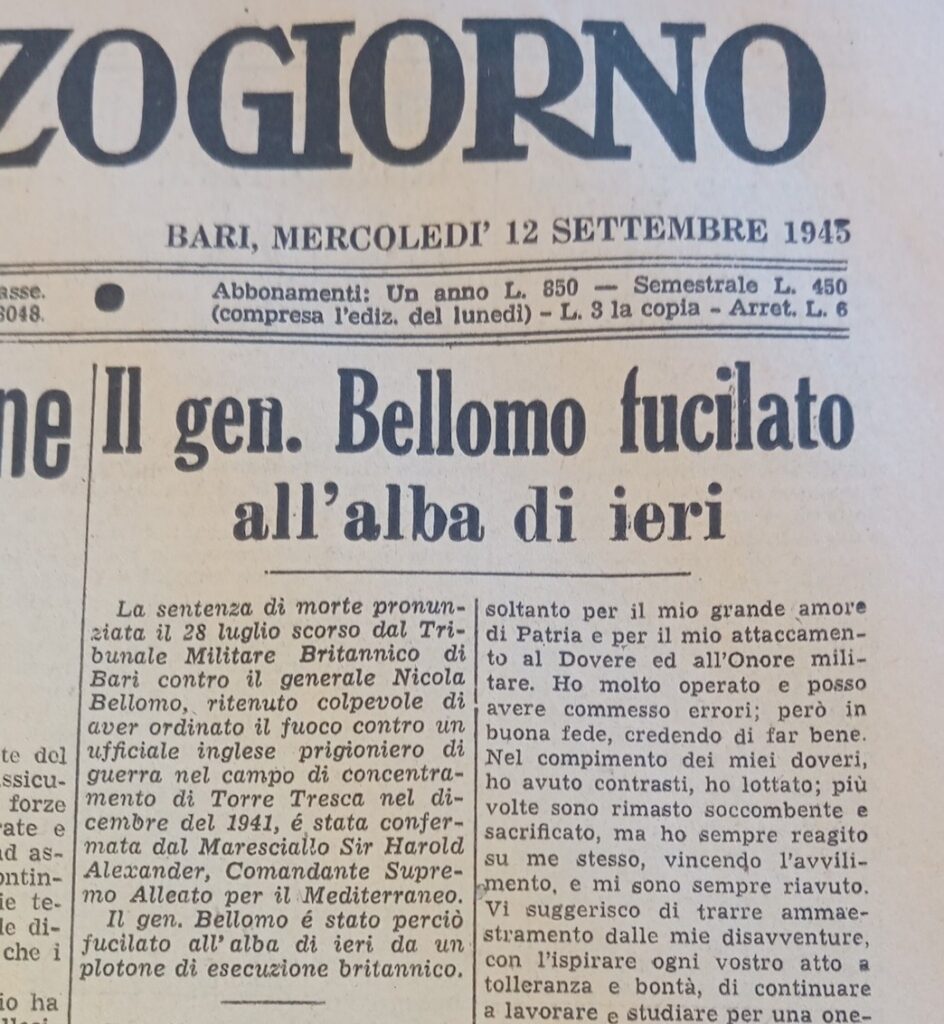

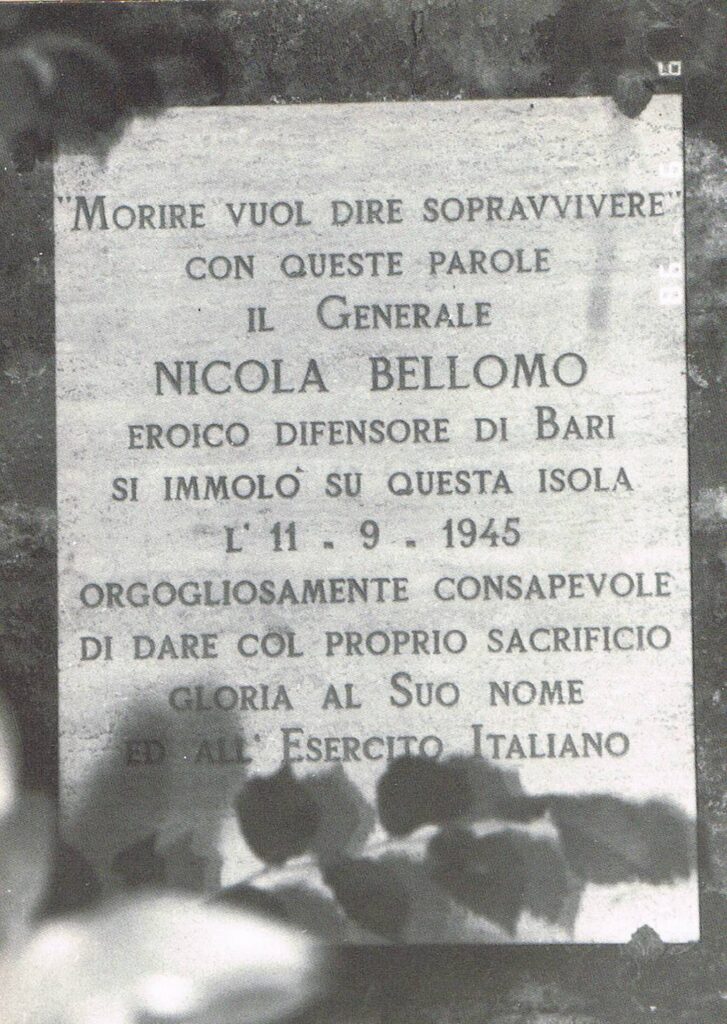

80 anni fa, l’11 settembre 1945, fu giustiziato mediante fucilazione nel penitenziario di Nisida il generale di divisione Nicola Bellomo, condannato a morte da un tribunale britannico per l’omicidio di un ufficiale inglese e il tentato omicidio di un secondo ufficiale, avvenuti nel 1941 all’interno del campo di detenzione di prigionieri di guerra a Torre Tresca vicino Bari. Fu il primo militare che avesse prestato servizio per l’Asse a essere processato, subito dopo la fine del catastrofico conflitto, e a essere condannato a morte da una corte alleata per crimini di guerra (i processi di Norimberga ebbero inizio un mese dopo). E fu anche l’unico ufficiale italiano (se si escludono due luogotenenti della milizia fascista) a subire una tale condanna e ad affrontare il plotone di esecuzione. In ciò sta un primo amaro paradosso del caso Bellomo: alti ufficiali italiani che erano responsabili conclamati di atroci crimini di guerra, crimini di massa, in Etiopia, Iugoslavia, Grecia, non vennero consegnati ai Paesi che ne richiedevano l’arresto per sottoporli a processo; restarono impuniti. Ma il paradosso diventa ancora più doloroso se si pensa che Bellomo era stato, all’indomani dell’8 settembre ’43, l’ufficiale più alto in grado a guidare per propria iniziativa, a Bari, la Resistenza contro i tedeschi costringendoli a ritirarsi. La sua appare una vicenda paradigmatica di un tempo di sconvolgimenti, in cui era possibile compiere improvvisamente gesti che oggi si definirebbero eroici e, d’altra parte, restare impigliati nell’intreccio di episodi oscuri in cui l’errore o l’ingenuità confinano con la colpa e prestano l’occasione opportuna all’intrigo e alla vendetta.

Nicola Bellomo era nato nel 1881 in una stradina di Bari Vecchia, a poche centinaia di metri dal futuro scenario della più bella impresa che di lui si ricorda. Suo padre, piccolo armatore, gli aveva assicurato buoni studi. Ufficiale di carriera, partecipò alla Prima guerra mondiale col grado di capitano, meritandosi una medaglia d’argento perché aveva guidato di persona e di propria iniziativa una pattuglia di soldati a collocare tubi di gelatina facendoli esplodere sotto i reticolati nemici. Quasi una prova generale di ciò che avrebbe fatto, con più vasto significato, nel 1943, e che avrebbe motivato la seconda medaglia d’argento, conferitagli postuma.

La figlia Barbara ha raccontato che il padre salvò dal tribunale militare Giuseppe Di Vittorio che aveva abbandonato il reparto a Caporetto. Gli ideali e i convincimenti di Bellomo, comunque, sono ispirati alla tradizione militare e patriottica: onore, patria, fedeltà al re e al giuramento sono i valori di riferimento. Ha accettato il fascismo perché il re lo ha accettato, convinto – è la spiegazione che l’ufficiale monarchico si dà – che la maggioranza del popolo lo volesse. Da un lato l’inflessibilità di Bellomo nell’interpretazione dei regolamenti, ritenuta in varie circostanze eccessiva e dispotica, dall’altro la scarsa affezione da lui dimostrata verso il regime pervenuto al massimo consenso, fanno sì che egli goda di poche simpatie tanto nell’ambito politico quanto nello stesso ambiente militare.

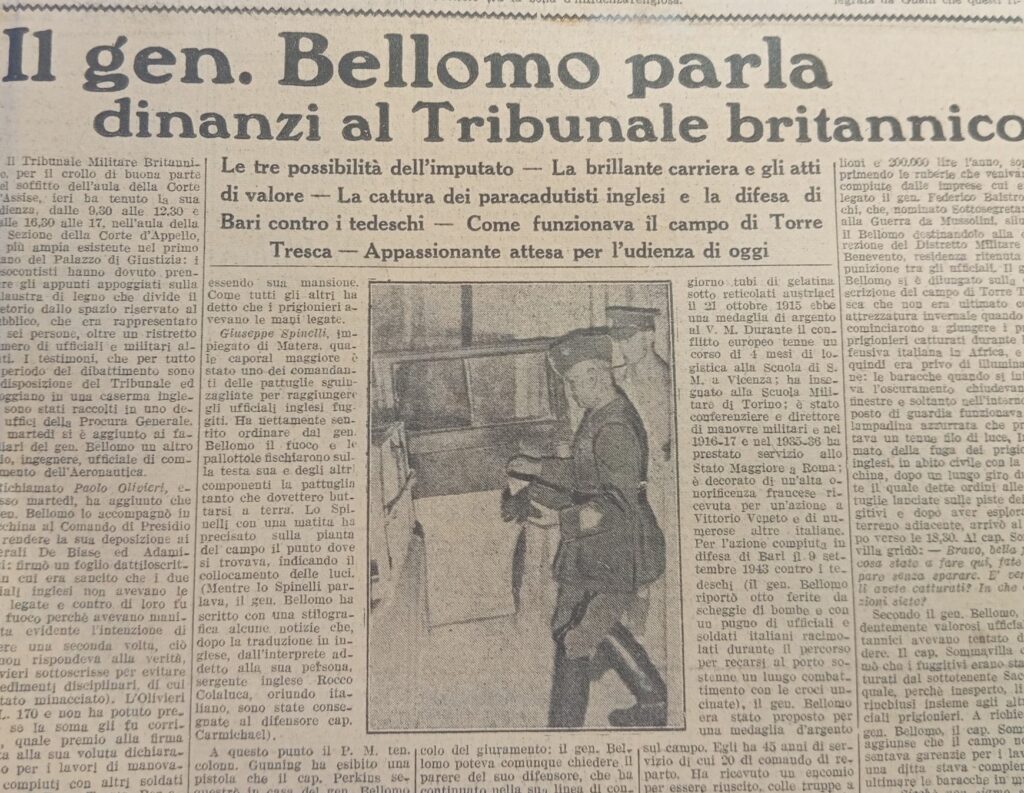

La sua carriera sembra concludersi nel 1936, quando è messo in riserva a 55 anni col grado di colonnello. Ma lo scoppio della guerra nel 1940 cambia le cose: Bellomo è richiamato in servizio col grado di generale di brigata. Si distingue per la cattura di un gruppo di soldati inglesi che nel 1941, paracadutati sul suolo italiano, hanno compiuto un’azione bellica uccidendo anche due civili. Ricevuto l’ordine di fucilare i prigionieri nemici, colpevoli di aver assassinato dei civili, rifiuta di applicarlo, dimostrando che quei civili erano stati aggregati alla truppa e armati, ed erano perciò da considerarsi combattenti a tutti gli effetti. Ma neanche questo atto di clemenza e di comprensione verso le ragioni del nemico inglese varrà ad accreditare Bellomo agli occhi del tribunale britannico che nel 1945 lo condannerà. Infatti, pochi mesi dopo l’episodio sopra ricordato, il 30 novembre 1941, Bellomo, allora addetto al Presidio di Bari, si renderà responsabile dell’azione in base alla quale sarà processato dagli inglesi. Su quel tragico episodio, nel frattempo, erano state condotte due inchieste dall’esercito italiano, la seconda delle quali sollecitata dalla Croce Rossa internazionale e, per suo tramite, dal governo britannico: entrambe si erano concluse con l’accoglimento delle spiegazioni addotte da Bellomo e il non luogo a procedere. Ma su ciò ritorneremo.

La sua carriera sembra concludersi nel 1936, quando è messo in riserva a 55 anni col grado di colonnello. Ma lo scoppio della guerra nel 1940 cambia le cose: Bellomo è richiamato in servizio col grado di generale di brigata. Si distingue per la cattura di un gruppo di soldati inglesi che nel 1941, paracadutati sul suolo italiano, hanno compiuto un’azione bellica uccidendo anche due civili. Ricevuto l’ordine di fucilare i prigionieri nemici, colpevoli di aver assassinato dei civili, rifiuta di applicarlo, dimostrando che quei civili erano stati aggregati alla truppa e armati, ed erano perciò da considerarsi combattenti a tutti gli effetti. Ma neanche questo atto di clemenza e di comprensione verso le ragioni del nemico inglese varrà ad accreditare Bellomo agli occhi del tribunale britannico che nel 1945 lo condannerà. Infatti, pochi mesi dopo l’episodio sopra ricordato, il 30 novembre 1941, Bellomo, allora addetto al Presidio di Bari, si renderà responsabile dell’azione in base alla quale sarà processato dagli inglesi. Su quel tragico episodio, nel frattempo, erano state condotte due inchieste dall’esercito italiano, la seconda delle quali sollecitata dalla Croce Rossa internazionale e, per suo tramite, dal governo britannico: entrambe si erano concluse con l’accoglimento delle spiegazioni addotte da Bellomo e il non luogo a procedere. Ma su ciò ritorneremo.

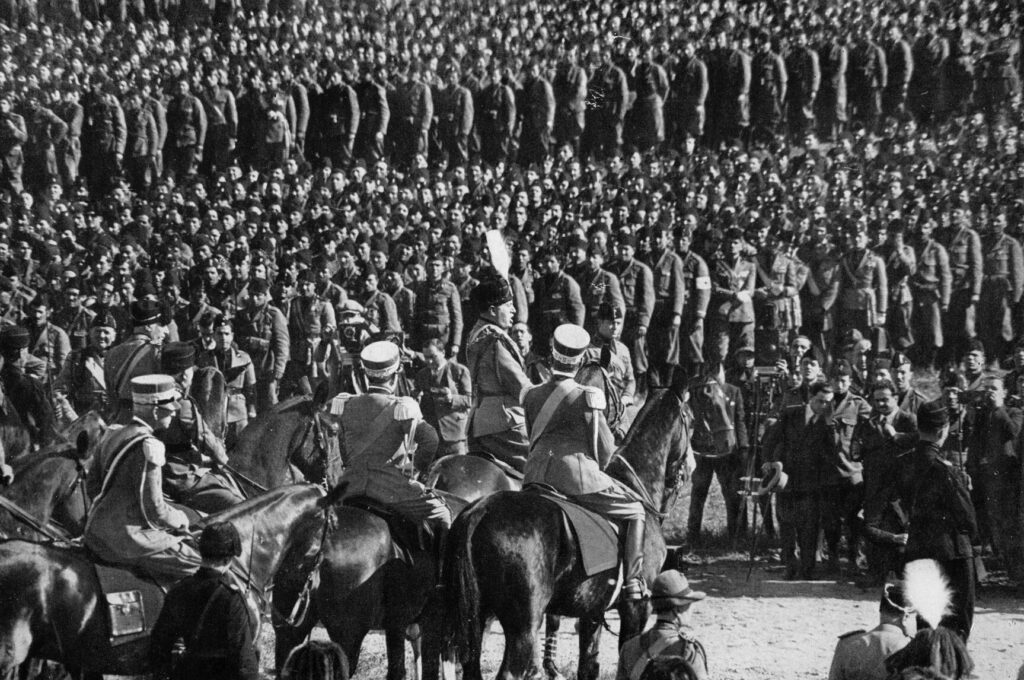

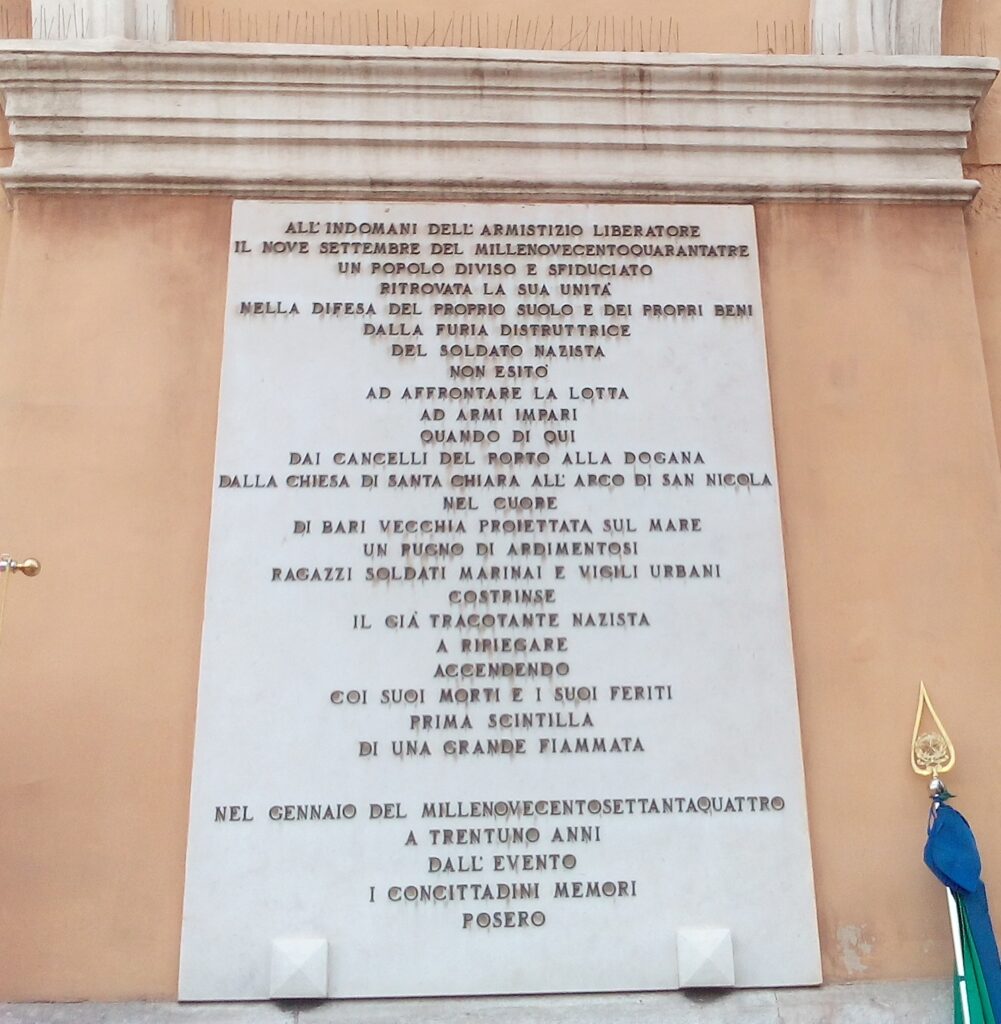

Dopo la destituzione di Mussolini, il 25 luglio 1943, il governo Badoglio decide di mettere sotto tutela la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, onde prevenire probabili colpi di mano delle camicie nere che costituiscono quell’esercito “parallelo”. Il comando delle diverse strutture della milizia viene affidato a generali meno compromessi con il vecchio regime: ufficialmente il loro compito è di integrarle nell’esercito stesso, in realtà il fine è di depotenziarle e smantellarle. A Bari l’incarico tocca a Bellomo, ora generale di divisione, che riceve il comando della 151a legione della MNSV. È questo, e soltanto questo, il suo mandato quando si arriva all’8 settembre. La mattina del 9 i tedeschi attaccano la piazzaforte di Bari in più punti sensibili: il trasmettitore di Radio Bari, il magazzino militare, la sede centrale delle Poste e Telegrafi; in tutti questi luoghi si scontrano con la resistenza spontanea di militari italiani e lavoratori civili e sono costretti a ritirarsi. Intorno alle 13 si infiamma l’attacco principale: un reparto di circa duecento soldati della 1a divisione paracadutisti (un corpo d’élite della Wehrmacht) occupa il porto e inizia l’opera di affondamento delle navi ancorate, finalizzata a rendere inagibile il grande bacino portuale. Gli esigui reparti italiani di guardia, pur tentando di reagire, vengono neutralizzati e non sono in grado di fermare l’intervento germanico.

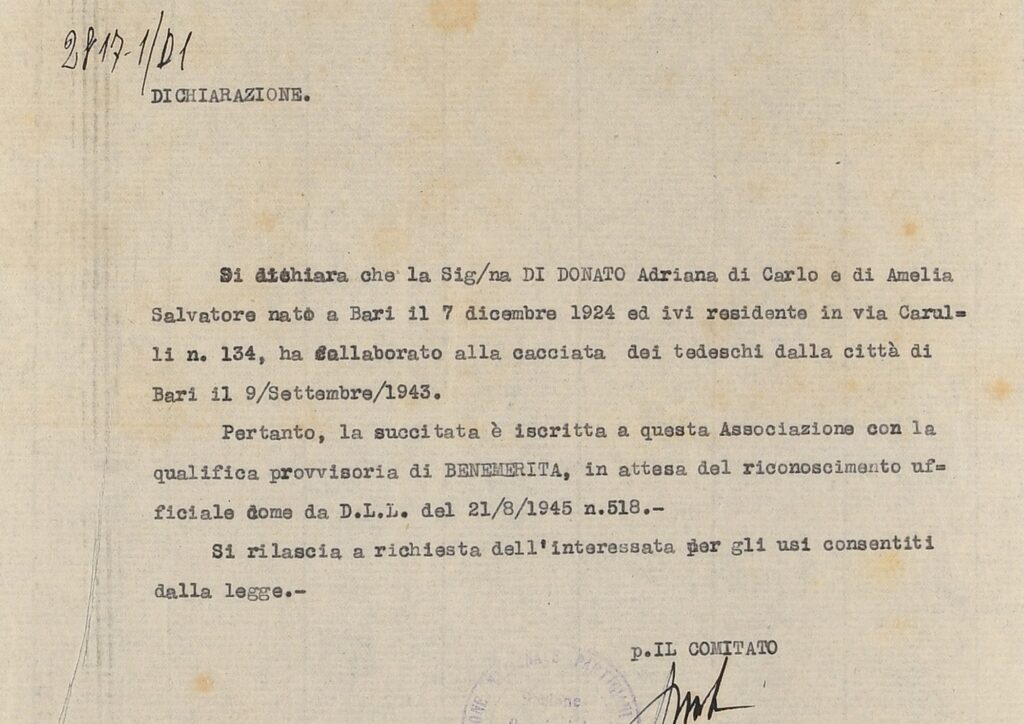

La notizia dell’attacco in corso, portata da donne di Bari Vecchia, raggiunge Bellomo: questi si reca immediatamente sul posto e, senza aver ricevuto ordini superiori, e inoltre – è bene sottolinearlo – sebbene ciò esuli dalle sue competenze, raduna dalle caserme vicine un gruppo eterogeneo di militari, marinai, genieri, guardie di finanza ecc., e di civili che si rendono disponibili, una sessantina in tutto, e lo guida personalmente all’attacco dei tedeschi: un gesto che non ha confronti con il comportamento assunto da altri generali in Italia il giorno dopo l’armistizio.

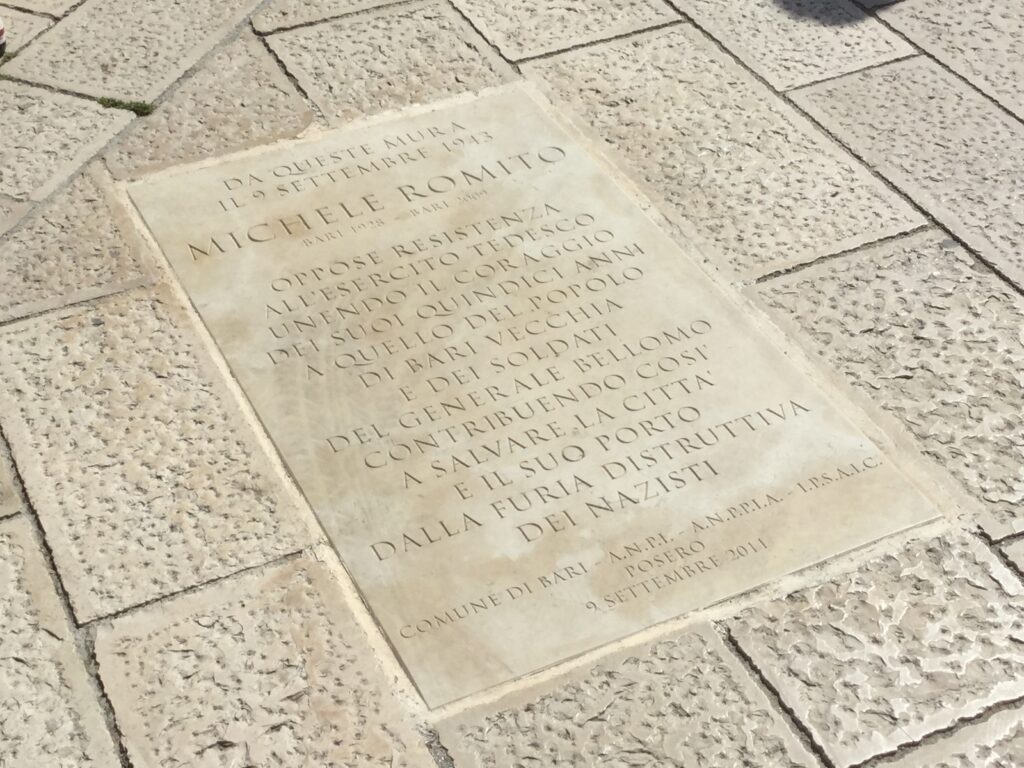

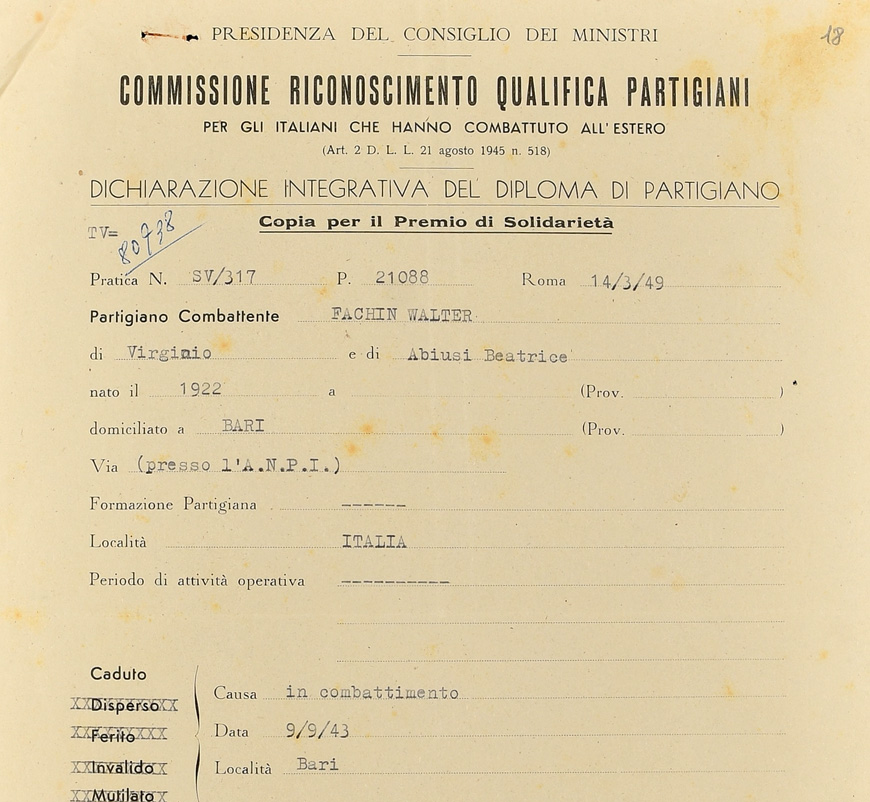

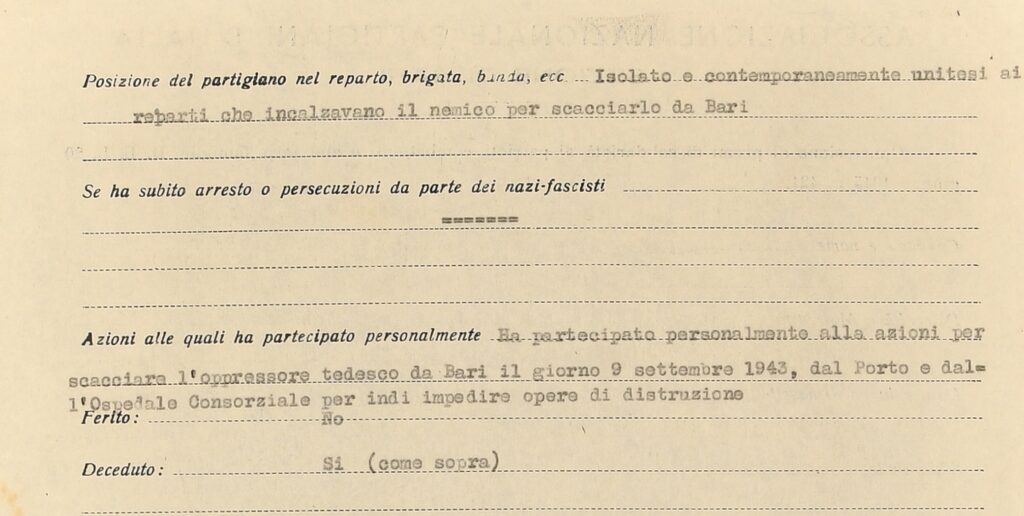

I ripetuti assalti degli uomini di Bellomo interrompono la distruzione degli impianti portuali; un ragazzo armato di bomba a mano, Michele Romito, riesce a bloccare il sopraggiungere di una colonna germanica semicorazzata. Verso le 17, i tedeschi si arrendono al 51° battaglione bersaglieri, arrivato in rinforzo con tardiva decisione dei comandi, presa quando la battaglia che impegna gli uomini di Bellomo è ormai in corso. I paracadutisti non vengono disarmati; li si lascia sfilare, salire su un treno e allontanarsi indisturbati dalla città cui nei giorni successivi, restando in zona, continueranno a minacciare nuove aggressioni. Bellomo, ferito, è in ospedale a farsi medicare. Gli italiani hanno avuto sei caduti in combattimento.

Perché il generale Bellomo ha preso un’iniziativa che nessuno gli aveva ordinato ma che è servita a salvare il porto? Ha pesato certamente il richiamo a quei valori che abbiamo ricordato sopra: il senso del dovere e l’onore militare; ma c’è anche altro: l’esatta comprensione della disposizione conclusiva contenuta nel proclama di Badoglio diramato la sera precedente, «esse [le forze armate] reagiranno ad eventuali attacchi di qualsiasi altra provenienza». Disposizione chiara, pur nell’ambiguità del comunicato, poiché l’«altra provenienza», esclusi gli Alleati, non più nemici, non poteva che essere quella tedesca. Pochi però, negli alti comandi, vollero capire quella indicazione. La voluta incomprensione e disapplicazione dell’ordine fu certo agevolata dal fatto che esso cadde come un fulmine a ciel sereno, senza che nessun piano per prevenire i tedeschi fosse stato comunicato alle Forze Armate, né tanto meno predisposto; per cui il senso finiva col suonare così: questa è la situazione, ognuno si arrangi. Tanto più coraggioso e ammirevole è da valutare l’operato di chi, come il sessantaduenne Bellomo, un anziano sulle soglie del pensionamento, «si arrangiò» senza esitazione contro l’attacco tedesco.

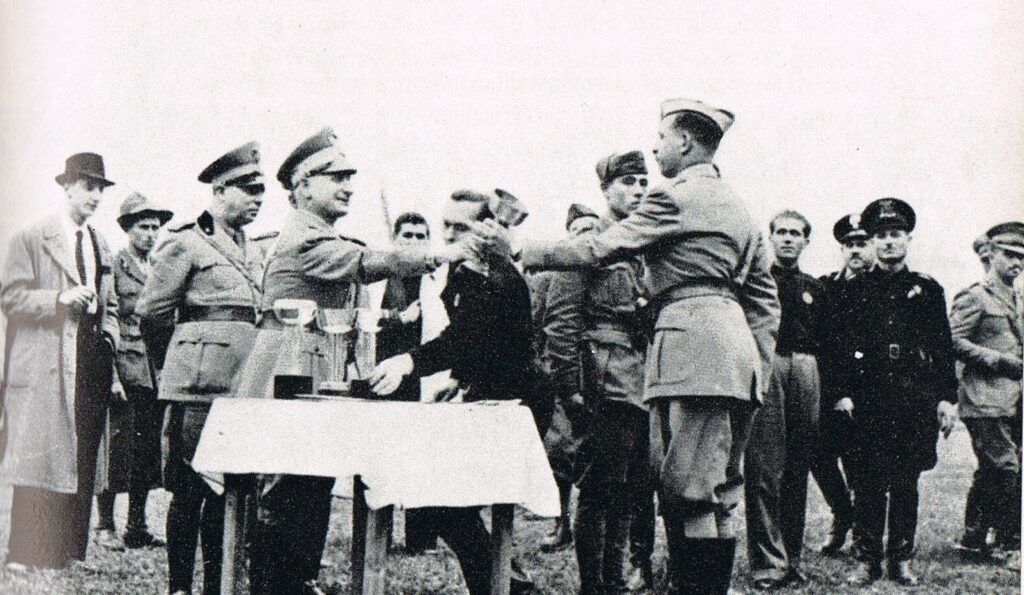

Il generale barese si guadagnò, in quel momento gravemente critico, la considerazione del governo e dello stato maggiore, che si erano rifugiati a Brindisi: la capitale provvisoria, residenza d’emergenza del re, andava difesa dagli attacchi delle consistenti unità germaniche che si trovavano ancora in Puglia, mentre gli Alleati, sbarcati a Taranto la sera del 9, incontravano resistenza da parte tedesca nell’avanzare verso nord. Bari era un nodo strategico: il comando della piazza venne affidato a Bellomo. Migliore riconoscimento non si poteva immaginare: fu Bellomo ad accogliere gli inglesi che arrivarono una settimana dopo la ritirata tedesca, il 15 settembre, e a consegnare loro una città già liberata e in ordine. I pieni poteri conferiti al generale barese suscitarono contro di lui non poche avversioni, da parte del prefetto e degli alti comandi di fatto esautorati. Un’ostilità che era già cresciuta proprio in grazia del suo essersi così platealmente distinto dai suoi pari grado e superiori nella battaglia appena conclusa. Fra l’altro, egli presentò un promemoria su quanto accaduto a Bari, nel quale non risparmiava critiche alla inazione dei comandi della VII armata, del IX Corpo d‘Armata e in particolare del generale Giovanni Caruso, capo della difesa della città in data 9 settembre: mentre era ancora in corso il combattimento da cui si allontanò ferito per farsi medicare, Bellomo si era recato alla sede del comando per conferire con Caruso, trovandolo in compagnia di una decina di ufficiali in atteggiamento di passiva attesa.

Proprio Caruso paleserà una velenosa acrimonia nei confronti del collega, definendo l’azione di Bellomo al porto come una «confusa incursione», «sconclusionata e inutile azione». Ma non sarà da meno il generale Roberto Lerici, comandante del IX Corpo d’Armata, che in un’intervista rilasciata parecchi anni dopo affermerà che l’8 settembre i tedeschi avevano già deciso di ritirarsi da Bari, e perciò «tanto valeva lasciarli andare»: dimenticando che, al di là di quanto facevano credere a Lerici, i tedeschi avevano cominciato ad attaccare infrastrutture strategiche del capoluogo, e nessuno può dire che cosa avessero intenzione di fare di quella città-piazzaforte se non fossero stati costretti a ritirarsi; la loro permanenza nel nord della provincia, i 14 giorni di devastante occupazione a Barletta, i saccheggi, le rappresaglie, suggeriscono ben altro che un pacifico ripiegamento.

E va detto che – nonostante il favore popolare acquistato dal generale soprattutto nella sua Bari Vecchia – anche i vertici dell’antifascismo barese si mostrarono poco riconoscenti verso Bellomo, quando in un documento nel novembre del ’43, firmato dal CLN provinciale, lo definirono (senza nominarlo) «un generale nevrastenico che era stato fascista, ma aveva dato opera nel combattimento contro il tedeschi al porto di Bari». Nevrastenico forse, in ragione della sua rigidità non di rado irosa («era in servizio un superiore terrorizzante», scriverà il giornalista Agostino Degli Espinosa); ma fascista non più di tutti gli alti ufficiali, e certo molto meno di molti. E sapere che «aveva dato opera» alla Resistenza di Bari, non esitando, per di più, ad armare i civili (come gli antifascisti stessi avevano chiesto la sera prima al prefetto, ottenendone un diniego) non doveva indurre i capi dei partiti democratici a guardarlo in una luce più favorevole?

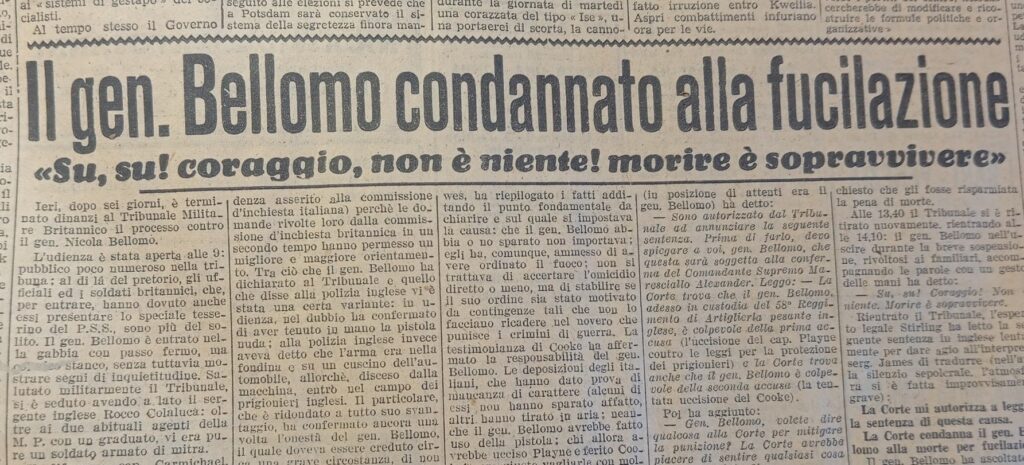

In questo clima di incomprensione, invece, attorno a Bellomo si allarga il vuoto dell’isolamento. L’ultimo (o quasi) dei paradossi: il 28 gennaio 1944, mentre gli antifascisti non senza profonda emozione aprono a Bari nel teatro Piccinni il Congresso dei CLN, prima assemblea libera in Italia e in Europa, Nicola Bellomo viene arrestato dagli inglesi. Trascorrerà un anno e mezzo in campi di reclusione, sottoposto per di più a un trattamento umiliante, finché il 23 luglio 1945, a Bari, si aprirà il processo a suo carico.

L’oggetto del procedimento è ciò che avvenne nel campo di internamento di Torre Tresca quel brutto giorno di novembre del ’41. Due prigionieri inglesi, il capitano George Playne e il tenente Roy Roston Cook, evasero ma poco dopo furono trovati e ricondotti nella struttura detentiva. Il generale Bellomo, informato dal responsabile del campo, accorse sul luogo in qualità di ufficiale superiore addetto al Presidio: ordinò ai due evasi catturati di accompagnarlo nel luogo della fuga per mostrargli come avessero fatto a superare i reticolati. A questo punto le versioni divergono. Secondo l’accusa, il generale si proponeva di infliggere ai due prigionieri la punizione che non avevano subito all’atto dell’evasione. Le leggi di guerra riconoscevano al soldato prigioniero il diritto alla fuga, e altresì a chi lo deteneva il diritto di impedire la fuga con ogni mezzo, anche sparando; si badi bene: sparando durante la fuga, e solo se necessario per impedirla, non dopo che il fuggitivo fosse stato ripreso. Invece Bellomo – afferma l’accusa – conduce i due inglesi nel punto dove sono evasi dal campo, ordina di aprire il fuoco e spara egli stesso: Playne cade ucciso, Cook resta ferito. L’intento del generale, nel commettere quel crimine, è dare una lezione esemplare agli altri prigionieri.

Opposta la versione dell’imputato: i due inglesi, ricondotti sul luogo della fuga, tentano davvero di scappare di nuovo sfruttando il buio della sera (sono le 19 nel mese di novembre) e la carente illuminazione del campo; a quel punto il Bellomo ordina il fuoco. Il generale afferma di non avere sparato personalmente, ma solo perché non fece in tempo a manovrare la sua pistola: ammette però di aver dato l’ordine e si assume la responsabilità di aver compiuto quello che ritiene essere stato un suo dovere. Vi sono poi vari dettagli che non tornano: i due prigionieri erano ammanettati; si può tentare la fuga con le mani immobilizzate dietro la schiena? Non è impossibile per gente coraggiosa e determinata, risponde Bellomo. Il tenente Cook risulta ferito alla coscia, ma in verità il foro del proiettile era sulla natica, indizio compatibile con la tesi del tentativo di fuga.

Impossibile, allo stato delle conoscenze, dire quale delle due versioni sia più attendibile. Ognuna di esse, peraltro, contiene incongruenze e inverosimiglianze. Certo è che il processo presentò lacune vistose nella garanzia dei diritti dell’imputato. Fu dato incarico a un difensore d’ufficio, un inglese che non parlava italiano: non fu ammesso un avvocato di fiducia, che Bellomo in verità non voleva, convinto che le sue buone ragioni avrebbero prevalso; avvocato che la famiglia sostenne di aver chiamato, senza che il suo intervento in aula venisse consentito. Non furono acquisite le carte delle due precedenti inchieste svolte sull’episodio incriminato; incartamenti che risultavano peraltro introvabili. Non furono ammessi alcuni testimoni che la difesa aveva richiesto. Si aggiunga la difficoltà di un dibattimento che si svolge in una lingua non padroneggiata dall’imputato; l’interprete che gli era stato assegnato non era sempre puntuale nelle traduzioni. Alcuni corrispondenti della stampa britannica che seguivano il processo dichiararono che la ragioni della difesa erano state ingiustamente penalizzate.

Udita la sentenza di condanna a morte, Bellomo rifiutò di inoltrare la domanda di grazia al maresciallo Alexander, istanza che – gli fu detto – aveva buone probabilità di essere accolta; ma ciò avrebbe comportato un’ammissione di colpa. La famiglia si adoperò senza esito presso le autorità italiane affinché intervenissero.

Lo scrittore Ruggero Zangrandi punterà il dito contro le gerarchie militari italiane, accusate da lui di aver complottato per far condannare lo scomodo generale. Si è pensato anche a ufficiali della MVSN, furibondi contro Bellomo che, da comandante liquidatore della milizia, era stato durissimo con i fascisti impenitenti: i quali, dopo aver tentato invano di riaprire la strada a un ritorno dei tedeschi a Bari, si sarebbero poi vendicati istigando gli inglesi a riaccendere i riflettori sul caso di Torre Tresca.

Sebbene manchino prove documentali, è verosimile che Bellomo sia stato vittima di intrighi da parte italiana. Ne era convinto il generale Puntoni, aiutante di campo del re, che guardando da un osservatorio privilegiato annotava nel suo diario: «Le vendette politiche continuano con l’appoggio delle autorità alleate», e puntualizzava che Bellomo era stato arrestato «in seguito a delazioni».

È vero, inoltre, che nessun documento indica un intervento purchessia degli alti gradi dell’esercito per mitigare la sorte dell’unico ufficiale italiano che veniva trascinato sul banco degli imputati. E questo silenzio parla. Addirittura, Bellomo fu collocato in congedo qualche mese prima del processo, il che aveva l’effetto di esimere il governo e l’esercito dall’obbligo di assisterlo nell’iter giudiziario. Nel 1988 l’ex generale e storico militare Oreste Bovio, riflettendo in qualche modo la versione maturata nello stato maggiore delle Forze Armate a più di quarant’anni dalla triste vicenda, osservava che l’incertezza sull’eventuale verdetto di colpevolezza che incombeva su Bellomo aveva indotto gli alti comandi anche a stendere un velo sull’azione patriottica da lui compiuta all’indomani dell’armistizio.

Quanto all’ambiente politico antifascista, non caddero nell’indifferenza le puntuali cronache del processo apparse sulla «Gazzetta del Mezzogiorno» a cura di Gianni Di Giovanni, che pubblicherà molti anni dopo un libro su Bellomo. Nel 1946, nel fortunato reportage Il Regno del Sud di Agostino Degli Espinosa si poté leggere il primo, franco elogio del generale, «ormai eroe e simbolo della difesa contro i tedeschi». Il 1951 è l’anno del decreto presidenziale che conferì alla memoria di Bellomo la medaglia d’argento per l’azione del 9 settembre 1943; la proposta era stata pensata subito dopo l’evento, ma non aveva fatto strada, certo a causa della vicenda giudiziaria. Ora però l’occupazione alleata era finita. Ma anche su questo risarcimento post mortem avrà da ridire l’ex generale Lerici, il quale, con parole indegne, affermerà di aver proposto lui quella decorazione solo perché non si dicesse «che i generali fossero tutti fuggiti», e che Bellomo in verità non meritava l’argento, ma al massimo il bronzo!

L’ipotesi di “riaprire” il processo è stata prospettata e mai attuata. Nel 1976 le spoglie del generale furono traslate dal cimitero di Nisida, dove erano rimaste per oltre trent’anni, per essere tumulate definitivamente nel grande Sacrario dei Caduti di Bari, dove oggi riposano. Una via gli è stata intitolata, che – ennesimo (non casuale?) paradosso – nel suo percorso tortuoso per largo tratto di campagna si dirige, sfiorandola, verso strada Torre Tresca, là dove sorgeva il campo del fatale errore.

Pasquale Martino, già presidente provinciale Anpi Bari

Bibliografia

Bellomo, Nicola, Memoriale sull’armistizio e autodifesa, introduzione di Guido Quazza, Mursia, Milano, 1978

Bianco, Fiorella, Il caso Bellomo. Un generale condannato a morte, 11 settembre 1945, Mursia, Milano, 1995

Bovio, Oreste, Nicola Bellomo, in Stato Maggiore dell’Esercito – Ufficio Storico, «Studi storico-militari», Roma, 1988, pp. 363-428

Degli Espinosa, Agostino, Il Regno del Sud, Editori Riuniti, Roma, 1973 (I ed. 1946)

Di Giovanni, Gianni, Bellomo, un delitto di Stato, presentazione di Giorgio Bocca, Palazzi, Milano, 1970

Gin, Emilio, Bari 8 settembre 1943, l’affaire Bellomo, «Nuova Rivista Storica», XCIII, fasc. III, 2009, pp. 835 sgg.

Martino, Pasquale, La calda estate del ’43, in Autori Vari, 1943. Guerra e Liberazione, Edizioni Radici Future, Bari, 2023

Pirro, Federico, Il generale Bellomo. Liberò Bari dai tedeschi, fu fucilato dagli inglesi, Palomar, Bari, 2004

Puntoni, Paolo, Parla Vittorio Emanuele III, Il Mulino, Bologna, 1993 (I ed. Palazzi, Milano, 1958).

Rossano, Antonio, Qui Radio Bari, Dedalo, Bari, 1993 (I ed. 1988)

Zangrandi, Ruggero, L’Italia tradita. 8 settembre 1943, Garzanti, Milano, 1974.

Pubblicato martedì 9 Settembre 2025

Stampato il 28/01/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/lo-strano-caso-del-generale-bellomo-che-dopo-larmistizio-combatte-i-tedeschi-e-fu-fucilato-dagli-inglesi/