Vi sono questioni di cruciale importanza che si guadagnano, di tanto in tanto, l’attenzione del sistema dell’informazione, per essere poi ingoiate dal chiacchiericcio della cronaca. Una di queste riguarda il futuro della lingua italiana, sottoposta a un processo di progressiva ‒ e sempre più accelerata ‒ corruzione che rischia di snaturarne i caratteri originari e di metterne in forse la stessa sopravvivenza.

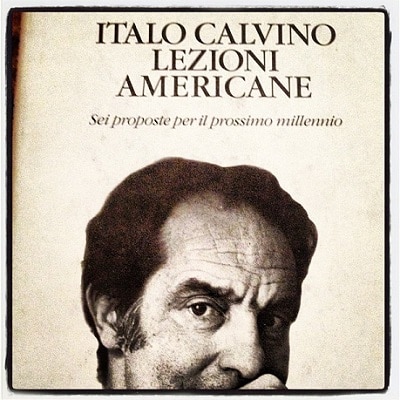

L’allarme fu lanciato, oltre trent’anni fa, da Italo Calvino: «Alle volte ‒ egli scrisse nelle Lezioni americane ‒ mi sembra che un’epidemia pestilenziale abbia colpito l’umanità nella facoltà che più la caratterizza, cioè l’uso della parola, una peste del linguaggio che si manifesta come perdita di forza conoscitiva e di immediatezza, come automatismo che tende a livellare l’espressione sulle formule più generiche, anonime, astratte, a diluire i significati, a smussare le punte espressive, a spegnere ogni scintilla che sprizzi dallo scontro delle parole con nuove circostanze». Fra le cause di questa «epidemia» Calvino indicava la «politica», l’«omogeneizzazione dei mass-media», la «diffusione scolastica della media cultura»; non poteva prevedere i guasti ‒ ulteriori e di portata micidiale ‒ che si sarebbero prodotti con l’avvento della “rivoluzione digitale” e con la diffusione capillare dei social media.

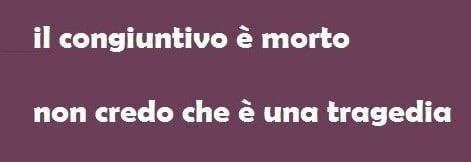

A essere particolarmente esposte alla «marea detergente, esponenziale dell’anglo-americano», di questo «vorace Esperanto» (per dirla con George Steiner) che si sta imponendo come lo slang del mondo globalizzato, sono le giovani generazioni. Nella lingua da loro parlata (e scritta), infatti, allo stravolgimento dell’ortografia, delle regole elementari della grammatica e della sintassi (si pensi all’estinzione del congiuntivo, spesso impropriamente sostituito dal condizionale), si accompagna l’impoverimento del bagaglio lessicale, copiosamente ibridato ‒ per giunta ‒ dal basic english (anche per il cattivo esempio fornito dai mezzi d’informazione: perché utilizzare termini inglesi se c’è un equivalente vocabolo italiano?). La prima conseguenza è che viene a mancare la capacità di esprimere emozioni e sentimenti, di esporre idee, di argomentare opinioni; persino la comunicazione ordinaria si fa banale, sommaria, meccanica, scandita dalla misura di un tweet.

A essere particolarmente esposte alla «marea detergente, esponenziale dell’anglo-americano», di questo «vorace Esperanto» (per dirla con George Steiner) che si sta imponendo come lo slang del mondo globalizzato, sono le giovani generazioni. Nella lingua da loro parlata (e scritta), infatti, allo stravolgimento dell’ortografia, delle regole elementari della grammatica e della sintassi (si pensi all’estinzione del congiuntivo, spesso impropriamente sostituito dal condizionale), si accompagna l’impoverimento del bagaglio lessicale, copiosamente ibridato ‒ per giunta ‒ dal basic english (anche per il cattivo esempio fornito dai mezzi d’informazione: perché utilizzare termini inglesi se c’è un equivalente vocabolo italiano?). La prima conseguenza è che viene a mancare la capacità di esprimere emozioni e sentimenti, di esporre idee, di argomentare opinioni; persino la comunicazione ordinaria si fa banale, sommaria, meccanica, scandita dalla misura di un tweet.

Intendiamoci: qui non si vuole perorare la causa di una presunta purezza della lingua, ovvero della sua immodificabilità. È stato Orazio per primo a insegnarci, circa duemila anni fa, che l’esistenza storica degli idiomi è governata dal principio dell’uso; anche l’Accademia della Crusca, che per secoli ha esercitato un’occhiuta vigilanza sull’integrità del “parlar materno”, è diventata molto tollerante. Il punto è un altro: è che il rinnovamento di una lingua non può comprometterne i tratti identitari. Nell’Ars poetica, il poeta venosino ricorre a una felice metafora: come nei boschi ‒ egli dice ‒, col passare delle stagioni, cadono le vecchie foglie e spuntano le nuove, così, nella selva dei linguaggi verbali, molte parole muoiono, altre germogliano, e alcune che parevano morte rinascono; ma, lascia intendere, sempre della medesima specie (per esempio, sarebbe innaturale che sul tronco di un pino comparissero foglie di acanto). Del resto, ogni lingua da sempre sa come mantenersi al passo coi tempi, come riuscire a dar nome a tutto ciò che di nuovo si affaccia sulla scena della realtà materiale e culturale: crea neologismi. Parimenti, non si deve pensare che il rispetto delle convenzioni grammaticali e sintattiche sia una fisima di ottusi conservatori, un vezzo di attardati puristi; ogni idioma è un organismo vivente, che cambia obbedendo a un suo peculiare codice genetico, a una sua interna coerenza; il disordine linguistico è sintomo di confusione intellettuale (e spesso addirittura etica). Perciò la lingua non è uno strumento neutro, manipolabile a piacimento e indifferentemente fungibile; ha ragione Steiner a sostenere che l’espansione planetaria dell’anglo-americano veicola una tavola di valori, una determinata «immagine del mondo»; costituisce un formidabile fattore di omologazione, un’arma potentissima di colonizzazione, seppure soft. Ma non ce ne accorgiamo, e anzi ci sentiamo gratificati dall’illusione di essere divenuti cosmopoliti.

La prospettiva è inquietante. Certo, la scomparsa dell’italiano non è all’ordine del giorno; ma le sue precarie condizioni di salute cominciano a dar luogo a fenomeni di una certa gravità. Non siamo mai riusciti del tutto a sanare la piaga secolare dell’analfabetismo di ritorno; ora, per soprammercato, gli studenti italiani denunciano abilità linguistiche tanto scadenti da rendere loro ardua la comprensione di un testo verbale appena complesso (anche per questo il nostro sistema scolastico si colloca stabilmente agli ultimi posti fra i trentatré valutati dall’OCSE-PISA). Ciò comporta un generale indebolimento delle facoltà critiche: non si è più in grado di discernere i significati e le finalità di un messaggio, meno ancora di cogliere le incongruenze, di smascherare le falsità di un discorso; e c’è da sospettare che questo stato di cose giovi non soltanto ai “persuasori occulti” (come si chiamavano un tempo), ma anche ai tanti politici avvezzi a sparare slogans per nascondere la miseria delle loro proposte, e ad apostrofare sguaiatamente gli interlocutori per sottrarsi al confronto. Ancora: se la tendenza non viene invertita, è ragionevole supporre che, fra un paio di generazioni, sarà generalmente preclusa agli italiani una fruizione diretta del loro patrimonio culturale (non dico le poesie di Montale, ma persino le opere di Pirandello e di Croce sembreranno scritte in una lingua morta). Il paradosso è che un gergo rozzo, ibrido, standardizzato sta assurgendo a paradigma della comunicazione linguistica; i “parlanti bene” di manzoniana memoria suscitano dispetto e derisione, che tradisce però un inconfessato complesso di inferiorità. Varrebbe la pena di considerare in quale misura la rivolta contro le élites che caratterizza alcune manifestazioni dell’attuale populismo sia motivata da una forma inconsapevole di invidia culturale.

La prospettiva è inquietante. Certo, la scomparsa dell’italiano non è all’ordine del giorno; ma le sue precarie condizioni di salute cominciano a dar luogo a fenomeni di una certa gravità. Non siamo mai riusciti del tutto a sanare la piaga secolare dell’analfabetismo di ritorno; ora, per soprammercato, gli studenti italiani denunciano abilità linguistiche tanto scadenti da rendere loro ardua la comprensione di un testo verbale appena complesso (anche per questo il nostro sistema scolastico si colloca stabilmente agli ultimi posti fra i trentatré valutati dall’OCSE-PISA). Ciò comporta un generale indebolimento delle facoltà critiche: non si è più in grado di discernere i significati e le finalità di un messaggio, meno ancora di cogliere le incongruenze, di smascherare le falsità di un discorso; e c’è da sospettare che questo stato di cose giovi non soltanto ai “persuasori occulti” (come si chiamavano un tempo), ma anche ai tanti politici avvezzi a sparare slogans per nascondere la miseria delle loro proposte, e ad apostrofare sguaiatamente gli interlocutori per sottrarsi al confronto. Ancora: se la tendenza non viene invertita, è ragionevole supporre che, fra un paio di generazioni, sarà generalmente preclusa agli italiani una fruizione diretta del loro patrimonio culturale (non dico le poesie di Montale, ma persino le opere di Pirandello e di Croce sembreranno scritte in una lingua morta). Il paradosso è che un gergo rozzo, ibrido, standardizzato sta assurgendo a paradigma della comunicazione linguistica; i “parlanti bene” di manzoniana memoria suscitano dispetto e derisione, che tradisce però un inconfessato complesso di inferiorità. Varrebbe la pena di considerare in quale misura la rivolta contro le élites che caratterizza alcune manifestazioni dell’attuale populismo sia motivata da una forma inconsapevole di invidia culturale.

Vi sarebbe, in linea teorica, un baluardo da opporre alla pervasività dei linguaggi del “villaggio globale”: mi riferisco alle istituzioni formative pubbliche. Ma in esse si respira un’aria di sconforto e di rassegnazione: la battaglia per la difesa dell’italiano è ritenuta persa in partenza, e si dubita persino che abbia senso combatterla (quale valore riveste una “lingua di cultura” in un mondo che riconosce soltanto la grammatica dell’economia e della finanza?). Così le università sfoggiano come un titolo di merito la scelta (peraltro disapprovata dalla Corte costituzionale) di impartire soltanto in inglese gli insegnamenti di interi corsi di laurea; e persino negli indirizzi di studio tradizionalmente definiti “umanistici” la padronanza della lingua italiana non è più ritenuta un requisito indispensabile. Nelle scuole, l’insegnamento dell’italiano è stretto in una morsa soffocante: da un lato l’incessante raffica di sperimentazioni e l’insistente sollecitazione a un massiccio impiego didattico delle tecnologie digitali (il cavallo di Troia del “vorace esperanto”), entrambe partorite da una cattiva pedagogia e avallate dagli organi ministeriali; dall’altro le pressioni dei genitori, preoccupati soprattutto che i figli imparino l’inglese (una lingua che, essa sì, serve davvero). In tale contesto, l’italiano diviene la più illustre (ma non l’unica) vittima sacrificale di un sistema dell’istruzione uniformato a una concezione utilitaristica del sapere (concezione peraltro ribadita ed esaltata dalla riforma della “buona scuola”: basti pensare all’alternanza scuola/lavoro e all’idolatria delle «competenze», che hanno soppiantato il primato delle «conoscenze» e il loro carattere disinteressato), e incaricato di formare lavoratori (per giunta dequalificati), non cittadini.

Perciò nel destino della lingua italiana sono implicate la salvaguardia dell’identità nazionale e, seppure di riflesso, le sorti stesse della nostra democrazia. Non si veda in questa affermazione un cedimento alla retorica “sovranista”; a fugare ogni possibile equivoco mi sia permesso di chiamare in causa, per l’ultima volta, George Steiner. In una conferenza tenuta ad Amsterdam nel 2004 presso il Nexus Institute, il grande intellettuale americano (ma nato a Parigi), dopo aver osservato che il vecchio continente non può ‒ e non potrà ‒ realisticamente «competere con la potenza economica, militare e politica degli Stati Uniti», e che l’«Asia, e soprattutto la Cina, sono già destinate a superare l’Europa per quanto riguarda l’importanza demografica, industriale e, alla fine, geopolitica», ammoniva che «il futuro dell’idea di Europa”, se ne ha uno, dipende meno di quanto siamo portati a credere dalla Banca Centrale e dai sussidi all’agricoltura, dagli investimenti in nuove tecnologie o dalle tariffe comuni», dall’OCSE, dalla NATO, dall’«ulteriore allargamento dell’area dell’euro». L’Europa ha un avvenire ‒ aggiungeva ‒ se si mantiene fedele al suo «genio», se si mostra capace di custodire il «mosaico ricchissimo» della sua «diversità linguistica, culturale». E concludeva: «Non ci sono “lingue minori”. Ciascuna lingua contiene, articola e trasmette non soltanto un patrimonio irripetibile di memorie vissute, ma anche l’energia evolutiva dei suoi futuri, una potenzialità per il domani. La morte di una lingua è una perdita irreparabile, limita le possibilità umane».

Perciò nel destino della lingua italiana sono implicate la salvaguardia dell’identità nazionale e, seppure di riflesso, le sorti stesse della nostra democrazia. Non si veda in questa affermazione un cedimento alla retorica “sovranista”; a fugare ogni possibile equivoco mi sia permesso di chiamare in causa, per l’ultima volta, George Steiner. In una conferenza tenuta ad Amsterdam nel 2004 presso il Nexus Institute, il grande intellettuale americano (ma nato a Parigi), dopo aver osservato che il vecchio continente non può ‒ e non potrà ‒ realisticamente «competere con la potenza economica, militare e politica degli Stati Uniti», e che l’«Asia, e soprattutto la Cina, sono già destinate a superare l’Europa per quanto riguarda l’importanza demografica, industriale e, alla fine, geopolitica», ammoniva che «il futuro dell’idea di Europa”, se ne ha uno, dipende meno di quanto siamo portati a credere dalla Banca Centrale e dai sussidi all’agricoltura, dagli investimenti in nuove tecnologie o dalle tariffe comuni», dall’OCSE, dalla NATO, dall’«ulteriore allargamento dell’area dell’euro». L’Europa ha un avvenire ‒ aggiungeva ‒ se si mantiene fedele al suo «genio», se si mostra capace di custodire il «mosaico ricchissimo» della sua «diversità linguistica, culturale». E concludeva: «Non ci sono “lingue minori”. Ciascuna lingua contiene, articola e trasmette non soltanto un patrimonio irripetibile di memorie vissute, ma anche l’energia evolutiva dei suoi futuri, una potenzialità per il domani. La morte di una lingua è una perdita irreparabile, limita le possibilità umane».

Quanti sono disposti oggi, nel nostro Paese, a far tesoro di questa lezione?

Ferdinando Pappalardo, docente presso l’Università degli Studi di Bari, già parlamentare, presidente dell’ANPI provinciale di Bari

Pubblicato giovedì 15 Giugno 2017

Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/elzeviri/attack-the-italian-language/