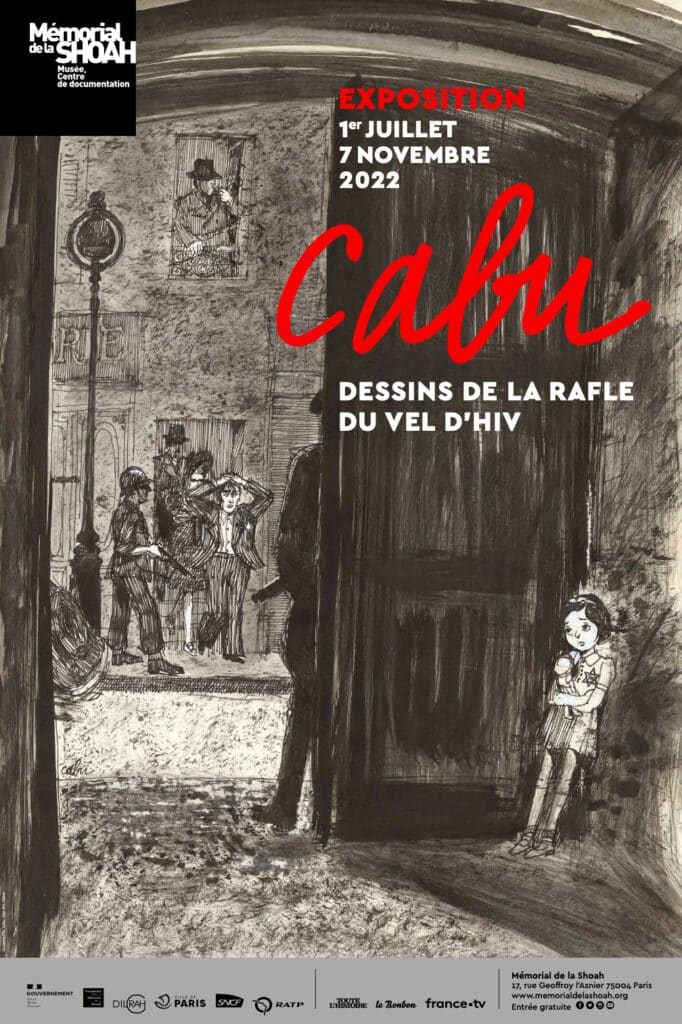

Fino al 7 novembre, al Memoriale della Shoah di Parigi, è allestita la mostra “Cabu dessins de la rafle du Vel d’Hiv”, ovvero “Cabu, disegni del rastrellamento del Velodromo d’Inverno”. Cabu è stato uno dei più noti fumettisti e caricaturisti francesi, ucciso nell’assalto islamista a Charlie Hebdo del 2015.

Quello del Velodromo d’Inverno è stato il più grande rastrellamento di ebrei dell’Europa occidentale, nel 1942.

Attuato con un’impressionante violenza ideologica, non può passare inosservato.

Nel 1967 Jean Cabut, detto Cabu, iniziava a farsi notare come autore di reportage disegnati. Le Nouveau Candide, una rivista dai toni scandalistici e piuttosto orientata verso la destra repubblicana, gli commissionò le illustrazioni per un racconto spalmato su quattro numeri sul rastrellamento del Velodromo d’Inverno. Proprio in quell’anno era uscito il primo libro di grande successo su questo tema, il dibattito pubblico sulle responsabilità francesi nella Shoah infuriava, e Le Nouveau Candide si buttò nella mischia.

Quei disegni sono in mostra adesso per la prima volta.

Cabu non prese alla leggera il proprio compito, quello che Jean-Luc Godard ha definito “il miglior giornalista di Francia” non avrebbe potuto farlo.

Cabu non prese alla leggera il proprio compito, quello che Jean-Luc Godard ha definito “il miglior giornalista di Francia” non avrebbe potuto farlo.

È l’estate del 1942, il governo di Vichy pianifica da settimane di consegnare gli ebrei presenti su suolo francese alla Germania. Ci sono trattative su quanti di questi debbano essere stranieri e quanti cittadini francesi, quali i tempi, quali i luoghi degli arresti di massa.

Parigi, il 16 e il 17 luglio, vede la polizia francese arrestare 13.152 ebrei. Vengono radunati prima nelle sedi della gendarmeria, in garage e altri luoghi, poi fatti concentrare al Velodromo d’Inverno, un grande stadio per il ciclismo al chiuso.

Da lì la strada è segnata: dapprima alcuni campi di transito, infine Auschwitz-Birkenau.

Delle persone arrestate solo qualche centinaio sopravviverà. Dei bambini, che erano una parte consistente del totale – erano ben 4.115 nel Velodromo – non sopravviverà nessuno, solo quei pochissimi riusciti a scappare durante il viaggio.

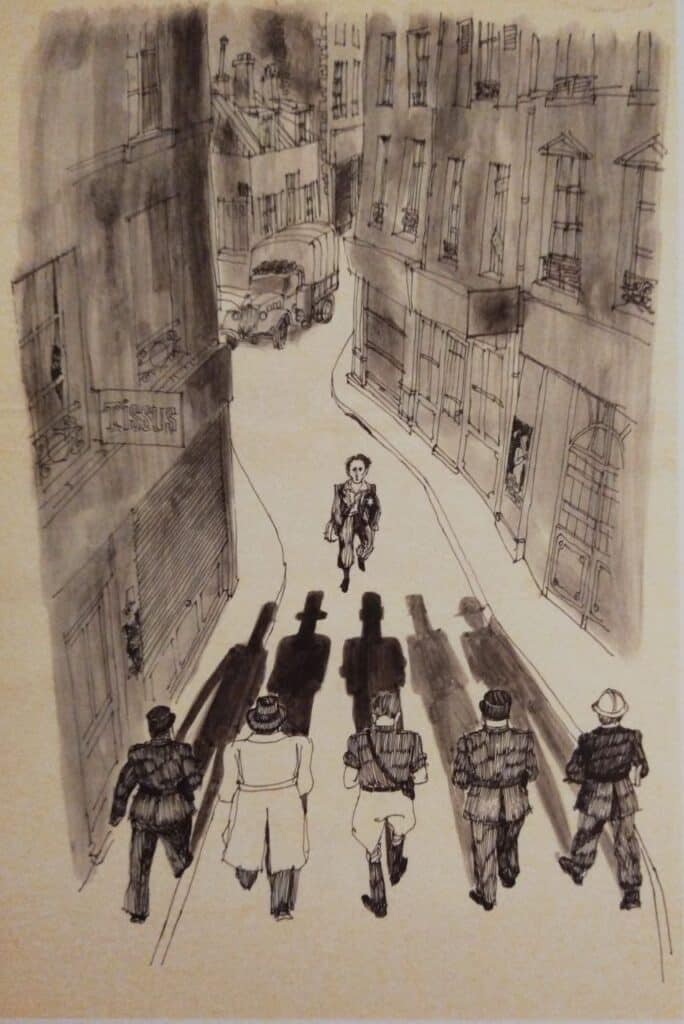

I disegni di Cabu, ingranditi a occupare in altezza tutta la parete del terzo piano del Memoriale della Shoah di Parigi, non sono un accompagnamento al testo, bensì un’intera narrazione a sé stante. Di quel rastrellamento non abbiamo fotografie – soltanto una è stata scoperta nel 1990 in un archivio. Si tratta quindi di un’interpretazione artistica di ciò che gli storici cominciavano a restituire al pubblico in quegli anni. Nonostante questo, o forse proprio per questo, si riconosce un documentarismo dei sentimenti, che traspaiono dagli animi delle vittime. Si riconosce l’impronta del disumano, che Cabu – da ironico anarchico – ha indicato e dileggiato per tutta la vita. E nel realismo nel rappresentare le divise dei rastrellatori c’è una chiara denuncia verso la Francia.

Il presidente Jacques Chirac per primo, nel 1995, aveva chiesto scusa per la collaborazione dei francesi e dello Stato francese a questo crimine. Altrettanto hanno fatto poi François Hollande ed Emmanuel Macron, nel 70° e nel 75° anniversario. Non si può non chiedersi il perché di tanto ritardo.

Il presidente Jacques Chirac per primo, nel 1995, aveva chiesto scusa per la collaborazione dei francesi e dello Stato francese a questo crimine. Altrettanto hanno fatto poi François Hollande ed Emmanuel Macron, nel 70° e nel 75° anniversario. Non si può non chiedersi il perché di tanto ritardo.

D’altro canto nel 2017 Marine Le Pen ha detto che la responsabilità di tutto questo non è della Francia, perché allora chi comandava lì non erano i francesi: farsi carico di questa storia indebolirebbe la fierezza di essere francesi.

La “Rafle du Vel’d’Hiv”, come è comunemente ricordata, è però davvero la cartina di tornasole di un certo modo d’intendere la storia e l’essenza stessa della Francia. Pur avendo criticato fortemente Le Pen per le parole appena ricordate, Jean-Luc Melénchon torna sulla questione qualche mese più tardi e sostiene qualcosa di simile, affermando che “Dire che la Francia, come popolo e come nazione, sia responsabile di questo crimine è dare una definizione inaccettabile del nostro Paese. (…) No, Vichy non è la Francia!”.

Insomma, una tragedia estrema, una delle firme indelebili del fascismo e del nazismo sulla storia, che interroga l’oggi fino a scomodare la definizione di popolo e nazione.

Ma la risposta c’è. E non può che essere in questi disegni: è nei volti e negli sguardi, nei chiaroscuri presi da Rembrandt, nelle tragedie personali di quelle 13.152 persone. Perché se non si parte dai sentimenti disegnati con tanta precisione da Cabu – negli strazi della separazione, negli occhi vuoti, nella rassegnazione, nel dolore, nella speranza della fuga – allora non c’è popolo, non c’è nazione che abbia senso.

Pubblicato domenica 18 Settembre 2022

Stampato il 04/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/forme/cabu-la-notte-della-francia-e-il-rastrellamento-dei-bambini/