Il Giorno della Memoria ci ha fatto tornare alla mente ricordi che sviluppano pensieri e stimolano sensazioni, invitando alla riflessione. In fin dei conti è questa la funzione del 27 gennaio come giornata memoriale.

È bastata la telefonata di uno studente che mi chiedeva supporto tecnico per l’allestimento di un’esposizione sulla Shoah e così, cercando fra le carte, ho pensato a mio padre e al lungo silenzio sulla sua deportazione nel lager di Dachau.

Tutte le cose non dette e quelle volutamente tenute nascoste dietro una frase, terribile e piena di vergogna: “Chi vusto che me creda!”, era la risposta alle mie richieste di venire a raccontare l’esperienza di deportato e partigiano nelle scuole dove insegnavo. Sarebbe stato protetto ma, giustificato da quella frase, non è mai venuto. E mi sono chiesto quanta fosse la vergogna che provava; non credo per se stesso, piuttosto per quanto hanno fatto coloro che, dall’inverno 1944 alla primavera 1945, lo hanno custodito a Dachau.

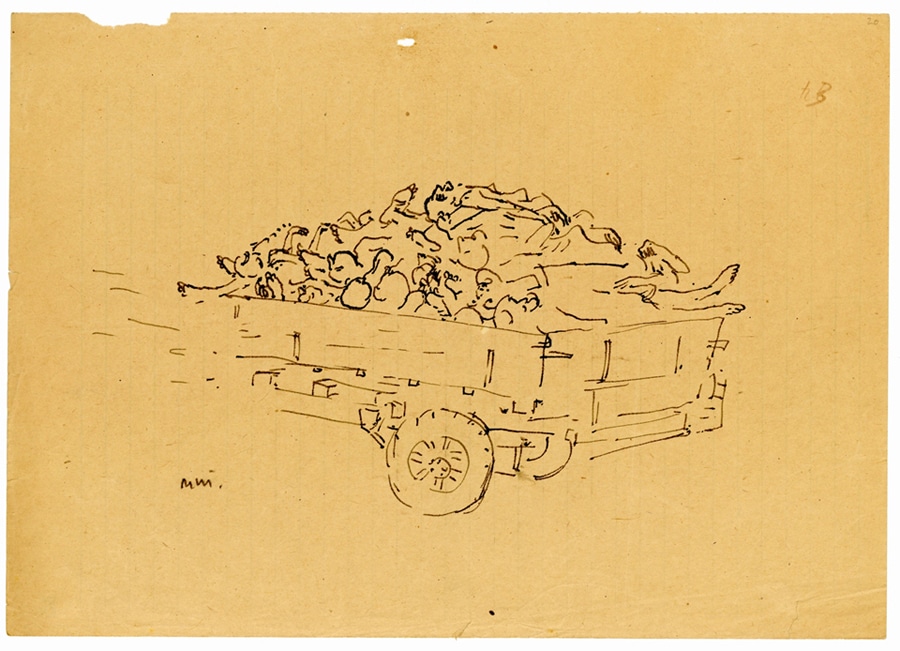

Così nel mio lungo impegno come insegnante, ogni volta che ho affrontato e continuo ad affrontare questo tema, la memoria vaga tra le poche frasi di mio padre sull’argomento. Tra le tante terribili – molte riferitemi poi dal suo compagno di branda – ve n’era una diversa: “In campo con me c’era uno che disegnava i morti… Come si possono riprendere i cadaveri. I morti dovrebbero avere il rispetto del silenzio”.

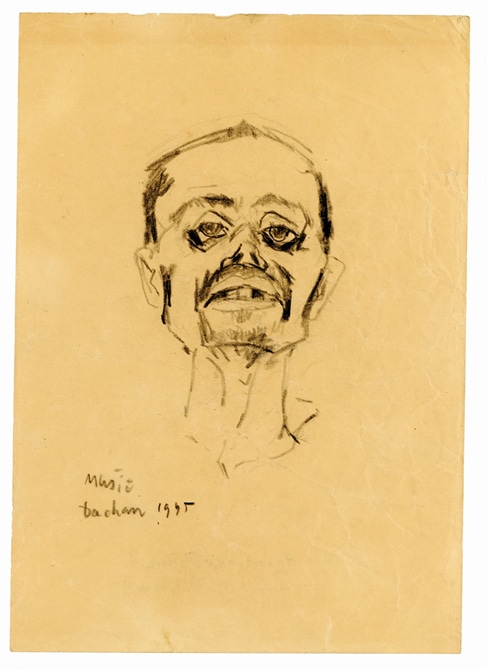

Credo me l’abbia detta conoscendo il mio interesse per l’arte. E chissà, forse quel deportato era proprio l’artista di origini slovene Zoran Mušič, celebre esponente della Scuola di Parigi, o almeno così mi piace pensare. Nel 1943, durante un viaggio a Venezia, il pittore aveva preso contatti con la Resistenza e l’anno dopo, in occasione di un secondo soggiorno in Italia, era stato arrestato dalla Gestapo, era stato trasferito a Trieste, recluso alla Risiera di San Sabba, nonostante le torture si era rifiutato di militare nei reparti istriani delle SS.

E me li immagino Mušič e mio padre, in viaggio nello stesso vagone per Dachau (entrambi furono deportati nel novembre 1944, mio padre catturato da partigiano poco prima) a osservarsi. Certo, i loro sguardi non potevano, in quel momento, che esprimere la paura di un immediato futuro spaventoso e senza ombra di speranza. Cerco di raffigurarmeli durante il lavoro massacrante o nel vago riposo della sera, distesi sulle brande a pensare se ancora poteva esistere appena “il domani”. Però tutto quello che immagino mi arriva dai moltissimi libri di memorie di deportati, che rendono quella storia corale e leggere le testimonianze ti dà la possibilità di condividere quasi emozioni, paure, felicità ma soprattutto la speranza. E c’è voluto tempo per averle. Io cercavo inutilmente quella di mio padre.

Stimolato da recente occasione, voglio pensare a mio padre e a Zoran Mušič immediatamente dopo il 29 aprile 1945, giorno della liberazione del campo. Magrissimi, affamati, deboli, increduli e forse anche sorridenti. Era arrivato “il futuro”, che cominciava con il ritorno a casa. Un rientro che presagiva un domani da inventare, tra le persone, la vita e i sentimenti del passato. Chissà mai se i loro sguardi si sono incrociati in quei lunghi momenti di attesa; ma, se mai è successo, non dovevano avere la stessa espressione. Come poteva essere l’espressione di chi voleva dimenticare? E quella invece di chi, uno dei pochissimi allora, voleva ricordare e raccontare a tutti la propria terribile esperienza?

Chissà, se mio padre non fosse morto trent’anni fa, forse, seguendo molti dei compagni di sventura, avrebbe scelto di raccontare la sua storia, descrivere le emozioni, mostrare il pianto. La realtà è che non l’ha fatto, ma voglio pensare che forse non ne ha avuto il tempo. Credo che anche per i disegni di quell’ipotetico compagno di deportazione di mio padre il caso si sia mosso nella stessa direzione. Se Mušič ha voluto rappresentare quei terribili fatti, nel loro immediato apparire e mostrarsi, il destino ha voluto invece che le 24 tavole dell’importante artista parlassero dopo un lungo periodo di silenzio.

E qui va certamente ringraziato il prof Franco Cecotti di Trieste, che con l’impegno di ricercatore e di storico della Resistenza ha trovato, negli archivi di Anpi, Aned, Anppia e dell’Istituto regionale per la storia del movimento di Liberazione di Trieste, i disegni di Zoran Mušič. Opere ora in mostra permanente al museo Revoltella del capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, che esprimono l’identità dell’uomo prima che dell’artista, sebbene solo un artista avrebbe potuto dare una forma a quei fantasmi.

E qui va certamente ringraziato il prof Franco Cecotti di Trieste, che con l’impegno di ricercatore e di storico della Resistenza ha trovato, negli archivi di Anpi, Aned, Anppia e dell’Istituto regionale per la storia del movimento di Liberazione di Trieste, i disegni di Zoran Mušič. Opere ora in mostra permanente al museo Revoltella del capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, che esprimono l’identità dell’uomo prima che dell’artista, sebbene solo un artista avrebbe potuto dare una forma a quei fantasmi.

Questi disegni sono più l’espressione di una visione della realtà personale e introspettiva, di una sensazione individuale da condividere, e non una cronaca di avvenimenti. Sono segni che testimoniano una morte senza dignità. Corpi cadaverici e deformati, scomposti e isolati, spesso indefinibili nell’aggrovigliarsi dei loro resti scheletrici; teste incavate da abissali orbite, espressioni tragiche e vuote. Nudità così esposte da rendere ancor più ignobile la morte e cancellare ogni minima dignità dell’uomo. Tutti riportano lo stesso scarno titolo: Dachau 1945.

“Chi vusto che me creda” se racconto delle umiliazioni subite: nudo in piedi su una sedia e deriso da tutti. O nudo con una coperta a camminare al freddo schernito e scalzo sulla neve. Chi vuoi che possa mai credere che ho visto cataste di cadaveri. Un morto sopra all’altro, carri stracolmi di uomini dagli arti penzolanti e oscillanti assecondando le buche della strada. Poi scaricati in fosse comuni. Uomini senza nome. Come fai a descrivere quegli sguardi fissi nel vuoto, privi di ogni segno di invocazione verso un dio che in quel momento era assente.

Guardiamoli, facciamoli vedere quei disegni, che sono le parole di chi nella vita non ha avuto un tempo sufficiente per parlare con la storia. Ciò che è accaduto a lui è accaduto agli altri, ma alle nuove generazioni questi avvenimenti vanno raccontati. Ora che quelle voci – che il tempo sta inesorabilmente sopendo – non possono più parlare, spetta alla storia rievocarle. In chi invece le ha sentite, anche nell’inesattezza e nell’incompiutezza di racconti frammentari, e hanno lasciato il segno della commozione. E così vorremmo, o almeno, io vorrei, che le giornate memoriali siano l’occasione per tradurre quei numeri che, seppur spaventosi, restano inerti, in volti, occhi, drammi e speranze personali. E che, in questi giorni, la commozione sia più forte della storia.

Diego Collovini, docente di storia dell’arte moderna all’ABA G. B. Tiepolo di Udine, componente del Comitato nazionale Anpi

Pubblicato mercoledì 16 Febbraio 2022

Stampato il 06/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/forme/con-music-e-mio-padre-a-dachau-nel-tempo-eterno-dello-sterminio/