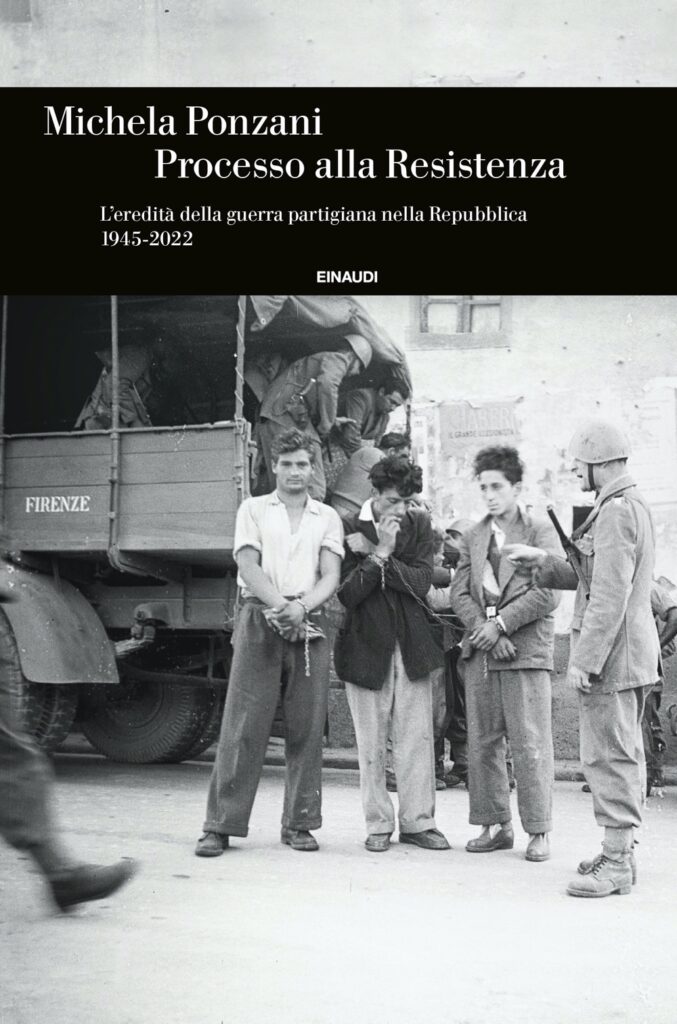

L’ultimo lavoro di Michela Ponzani (Processo alla Resistenza. L’eredità della guerra partigiana nella Repubblica 1945-2022, Einaudi, pp. 232, € 28) indaga il difficile e spesso iniquo rapporto che, all’indomani della guerra, si instaurò tra chi aveva fatto la Resistenza e una parte di Paese piuttosto ampia che troppo in fretta e con eccessiva spavalderia volle chiudere un occhio su quanti si erano sporcati le mani col passato fascista. È un saggio, insomma, sulla nascita e la crescita del Revisionismo, una genealogia precisa sul come, sul quando e soprattutto sul chi iniziò a remare contro la lotta partigiana, tracciando la via di un lungo processo – tanto in senso letterale, quanto figurato – contro i volontari della libertà, in particolari quelli ascrivibili al Partito Comunista.

L’ultimo lavoro di Michela Ponzani (Processo alla Resistenza. L’eredità della guerra partigiana nella Repubblica 1945-2022, Einaudi, pp. 232, € 28) indaga il difficile e spesso iniquo rapporto che, all’indomani della guerra, si instaurò tra chi aveva fatto la Resistenza e una parte di Paese piuttosto ampia che troppo in fretta e con eccessiva spavalderia volle chiudere un occhio su quanti si erano sporcati le mani col passato fascista. È un saggio, insomma, sulla nascita e la crescita del Revisionismo, una genealogia precisa sul come, sul quando e soprattutto sul chi iniziò a remare contro la lotta partigiana, tracciando la via di un lungo processo – tanto in senso letterale, quanto figurato – contro i volontari della libertà, in particolari quelli ascrivibili al Partito Comunista.

Ed è una storia che ha inizio già a pochi mesi dal termine del conflitto, quando “l’entusiasmo per la nuova libertà, riconquistata dalla soppressione del regime fascista a prezzo di lunghi, difficili mesi di lotta contro la politica del terrore, lasciava il posto a un sentimento di nostalgia”, se non di rancori o di viscerali irrequietudini, come quelle incarnate dal fenogliano Ettore de La paga del sabato; molti ex partigiani smobilitati stentarono infatti non poco a reinserirsi nella vita civile, svuotati com’erano di ogni fiducia nella società, costretti in casi estremi a “vivere la vita dei mendicanti […] e a confondersi nelle masse degli sfollati”, come ricorda l’autrice citando una lettera del marzo 1945 all’Alto commissariato reduci, di Mario Vincenzetti, tenente cappellano dell’Ufficio patrioti.

Non è appunto un segreto che i detrattori della Resistenza iniziarono la loro crociata quando il momento era ancora caldo, ben prima cioè che l’atmosfera dell’intero Paese si assestasse, una decina d’anni più tardi, sul nuovo corso italiano, quello del boom economico, del neonato benessere e di una sostanziale indifferenza (se non acredine) verso i sacrifici compiuti durante la guerra partigiana. Come ricordava lo stesso Calvino nella Prefazione del 1964 al Sentiero dei nidi di ragno, negli anni Cinquanta il quadro storico era cambiato e la vita degli italiani, assieme ai romanzi che li rappresentavano, aveva imboccato quel “corso elegiaco-moderato-sociologico” che solo alla fine del decennio successivo avrebbe portato a un nuovo sussulto rivoluzionario col Sessantotto.

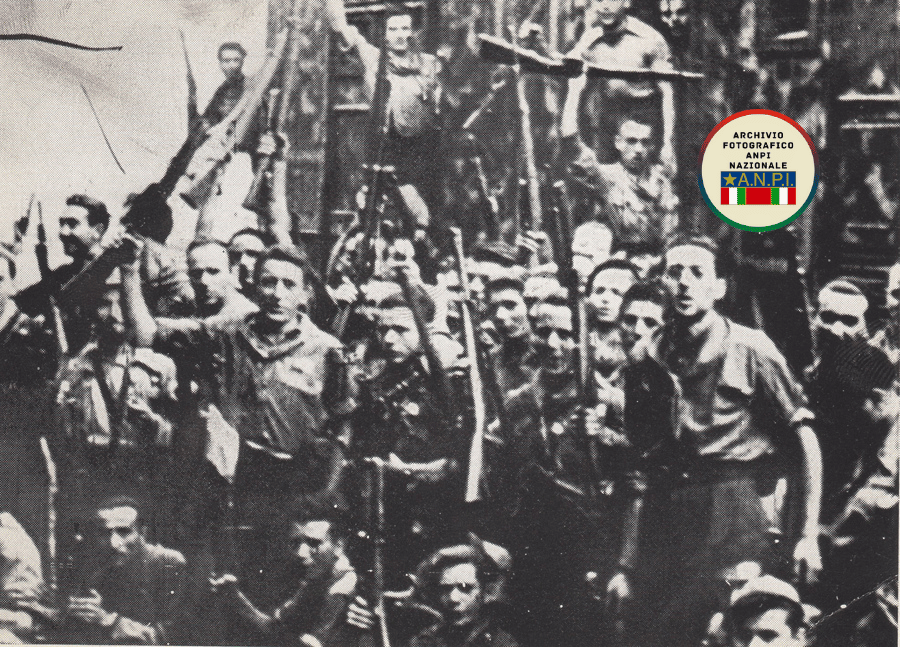

Ma, tornando indietro all’autunno del 1943, è impossibile non constatare, come fa la Ponzani, quanto gli sforzi di quei giovani che decisero di salire in montagna e organizzarsi in bande ribelli furono davvero grandi, se si pensa che, al di là dell’organizzazione militare, essi dovettero per prima cosa smaliziarsi dalla retorica del regime (come disse una volta Alberto Cavaglion) e ingaggiare una battaglia, prima ancora che contro Mussolini, “contro se stessi e la propria coscienza” di giovani imbevuti di autoritarismo, di cultura dell’odio e di appelli alla violenza. Quella dei partigiani fu dunque, per dirla con Pavone, prima di tutto una scelta etica, frutto di un momento storico che “aveva imposto alla politica di cercare nella moralità la strada per ritrovare la propria dimensione pubblica”. Di qui la difficoltà di molti giovani a rientrare nei ranghi all’indomani del 25 aprile: ostica impresa (pensiamo ancora all’antieroe di Fenoglio), complicata dal fatto che spesso una buona parte della popolazione civile, durante e soprattutto dopo il conflitto, seguitava a vedere nei partigiani dei semplici fuorilegge il cui contributo alla lotta di Liberazione fu superfluo, o perfino dannoso: quella vasta zona grigia popolata da un mondo di scettici – se non di aperti oppositori alle ragioni di una guerra di guerriglia clandestina – [che] avrebbe fornito il bacino di consenso, nelle fasi di costruzione della Repubblica, per la rimessa in discussione della legittimità degli atti di resistenza armati.

Il desiderio di tale legittimazione, il plausibile bisogno di sentirsi riconosciuti come nuovi eroi della Patria vennero quindi subito frustrati; si cominciò addirittura nell’estate del 1944, quando, nella Roma liberata, un Tribunale militare alleato, in un clima di demonizzazione anticomunista che fondava le inchieste su testimonianze contraddittorie e farraginose ricostruzioni, avviò una prima istruttoria a carico di Rosario Bentivegna (il celebre gappista di via Rasella, al cui processo, coi vari strascichi, è dedicato l’intero capitolo quarto), accusato di omicidio colposo per la morte di un tenente della guardia di finanza avvenuta nel corso di uno scontro a fuoco nella capitale; e si continuò più tardi, negli anni Cinquanta, quando la magistratura del dopoguerra (quasi sempre collusa col regime fascista) trascinò sul banco degli imputati quei partigiani “che avevano combattuto una guerra per bande”, negando loro l’equiparazione ai membri effettivi delle forze armate (quindi di legittimi belligeranti), e di fatto operando una massiccia offensiva giudiziaria espressamente politica […] che avrebbe giudicato la fucilazione di fascisti e collaborazionisti come omicidio premeditato, la requisizione di beni e viveri come rapina a mano armata o furto, gli atti di sabotaggio alle postazioni e alle linee nemiche come episodi di strage.

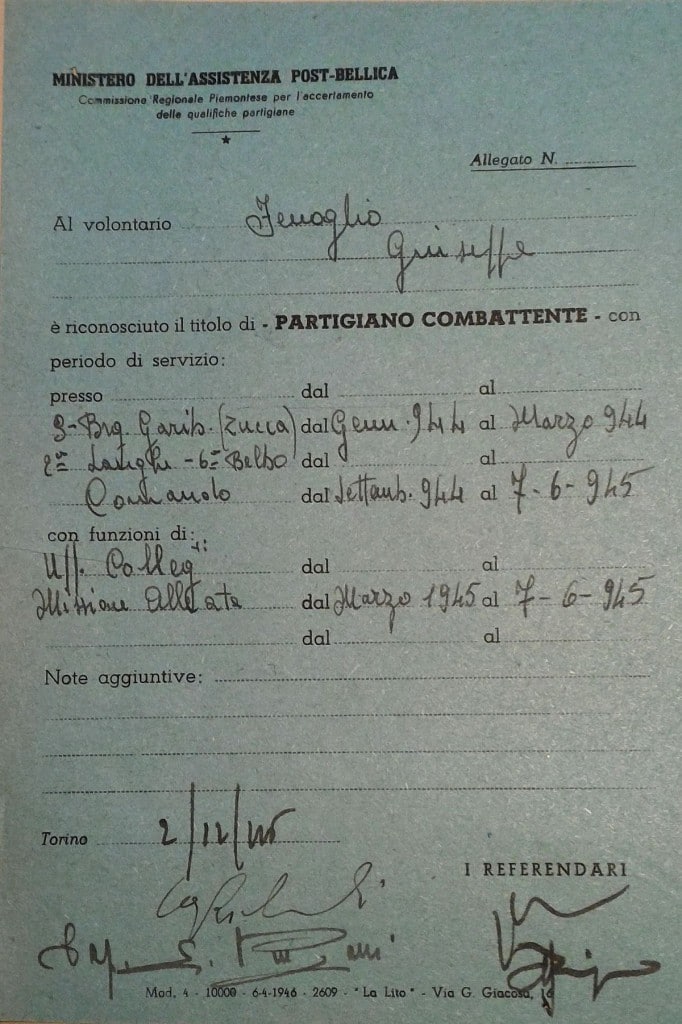

La cosiddetta normalizzazione finiva dunque per essere un dispositivo finalizzato a “disinnescare definitivamente il movimento partigiano”, non solo ridimensionandone il peso militare ma anche (e soprattutto) minandone il ruolo morale; col declassamento delle decorazioni al merito di guerra a semplice fronzolo decorativo, si assisteva a un avvilimento delle aspettative di quella generazione di giovani volontari della libertà, se non a una vera e propria ingiuria alle “condizioni psicologiche di chi aveva combattuto”. Esempio di tale atteggiamento fu il ridicolo ruolo assegnato ai resistenti durante le celebrazioni romane per la Giornata del partigiano e del soldato del 18 febbraio 1945: in quell’occasione le direttive alleate impedirono ai partigiani di sfilare in Piazza del Popolo, con i loro vessilli, a fianco dei componenti l’esercito regolare; il chiaro intento era quello di spoliticizzare l’azione bellica di questi uomini e di modellare il ritratto del partigiano sull’esaltazione retorica dei patrioti di tipo risorgimentale, negando loro un inedito e preciso statuto che era quello di volontari operanti all’interno di bande armate irregolari, dedite ad azioni di guerriglia rivoluzionaria e clandestina (“nel gennaio 1945 erano a malapena 496 gli ex combattenti ad aver ottenuto la qualifica di patriota, su oltre 26.500 domande conteggiate l’anno prima”); senza considerare che, in questo modo, veniva pure negato qualsiasi titolo di merito alla componente femminile e a quella civile della Resistenza, come se essa “fosse stata solo un affare maschile e militare”.

I partigiani dovettero insomma accontentarsi di un brevissimo e circoscritto momento di gloria e di autentica amministrazione della giustizia, quello ascrivibile all’azione dei Cln, dei Tribunali militari di brigata e delle Commissioni di giustizia delle singole bande. E deve essere chiaro, puntualizza Ponzani, questo: ancorché gli Alleati e poi la rinata magistratura italiana giocassero a sminuire la credibilità della Resistenza e dei suoi collegi giudicanti (paradigmatico il processo contro il comandante Gemisto, al secolo Francesco Moranino, finalizzato a “prendere di mira il funzionamento dei tribunali partigiani e la legittimità delle sentenze da questi emesse”) furono proprio tali organismi (in seguito soppressi e delegittimati) ad “aver scongiurato, il più delle volte, l’esplosione di quegli atti di vendetta privata, arbitrari e indiscriminati, che avevano segnato la fine delle ostilità”; il che non significa in assoluto l’assenza di episodi di giustizia sommaria da parte dei partigiani; tuttavia essa andava compresa (sebbene non giustificata) nel suo contesto: quello di un’Italia […] in cui le passioni radicali (le velleità di rinnovamento, le speranze e le attese per il futuro) non potevano venire a patti con l’impunità concessa da una troppo morbida epurazione.

Ecco allora che il volume – in questo senso analogo al lavoro di Tommaso Speccher relativo a quello che potremmo chiamare “il processo tedesco al nazismo” (La Germania sì che ha fatto i conti con il nazismo, Laterza, 2022) – mentre narra la crociata contro i partigiani, mostra pure l’altra faccia della medaglia, ricordando, ad esempio, come a un anno dalla Liberazione “su 1.248 istruttorie per il reato di collaborazionismo, appena ventiquattro erano state le condanne. Tranne in rari casi […] nel complesso ripresero il loro posto vecchi personaggi largamente compromessi col regime fascista”. Un indirizzo antipartigiano che da una parte salvava gli ex fascisti, indicandoli come meri esecutori di ordini superiori emanati da un governo legittimo, e chiudeva un occhio verso i membri delle forze occupanti tedesche, responsabili di rappresaglie e stragi (si veda, per questo, l’ottavo capitolo del volume), dall’altra metteva i bastoni tra le ruote ai volontari della libertà mortificati non solo dalle sentenze della Cassazione (che optò per una lettura restrittiva del termine ‘lotta contro il fascismo’), ma dalla stessa amnistia Togliatti che, coi suoi ampi elementi discrezionali, finiva per condonare le pene più ai fascisti (4.127) che ai partigiani (153).

Il nostro Paese, sempre pronto a rivendicare i meriti degli “italiani brava gente”, ha quindi faticato (e ancora lo sta facendo) a operare un sincero esame di coscienza nazionale delle proprie colpe e dei crimini commessi, convinto com’è, per volontaria e sleale miopia assolutoria, che colonialismo, leggi razziali, repressione del dissenso e guerra, altro non sono stati che errori, incidenti di percorso e sostanzialmente infortuni di un regime sfortunato, dittatoriale con moderazione, mai totalitario, con ampi spazi di libertà camuffata, che aveva avuto molte colpe, ma tutte di dettaglio, e che, in definitiva, aveva solo desiderato elevare l’Italia a grande potenza, scontrandosi però con i difetti morali del ‘carattere nazionale’ dei suoi stessi gerarchi.

Come a dire che si salva l’idea condannando, ma con una certa indulgenza, quanti avevano maldestramente cercato di realizzarla; mentre al contrario i partigiani, pur sorretti dal Comitato di solidarietà democratica, voluto da Terracini per far fronte alla muscolosa “involuzione antidemocratica” generata dai miasmi della guerra fredda, finivano indagati, rinchiusi per decenni in carcere e in ospedali psichiatrici o, addirittura, torturati nelle caserme di carabinieri decisi ad abbattere ogni residuo di comunismo garibaldino. Tristemente esemplari, a questo proposito, gli interrogatori del maresciallo Silvestro Cau (una sorta di reincarnazione del sadico Pietro Koch), comandante la stazione dei carabinieri di Castelfranco Emilia, durante i quali gli ex partigiani, obbligati a indossare maschere antigas con il filtro imbevuto d’acqua salata (inalata a ogni respiro, sino al limite del soffocamento o di crisi convulsive), bastonati per giorni, con costole e timpani rotti, […] avevano firmato qualsiasi tipo di confessione. Poi erano stati costretti a riesumare le salme dei fascisti uccisi, davanti agli occhi dei loro parenti, mentre fotografi e giornalisti registravano la macabra scena.

Insomma la storia della Repubblica è andata di pari passo con un’odiosa narrazione antiresistenziale (spesso strumentalizzata dalla stampa di destra) che non ha mai smesso di scorrere sotto traccia e che, di tanto in tanto, è riaffiorata e riaffiora con ripugnante forza, non solo nel decennio successivo alla fine del conflitto (ricordiamo i processi alle bande di Sante Danesin e di Oderzo a cui Ponzani dedica il sesto capitolo) ma ancora tra la fine del millennio scorso e l’inizio di quello attuale (celebre il caso di Germano Nicolini, il leggendario Comandante Diavolo incarcerato ingiustamente per dieci anni e definitivamente scagionato solo nel 1994, anno in cui la sua storia fu cristallizzata in un’epica canzone dei Modena City Ramblers).

Perciò Michela Ponzani, ripetendo sarcasticamente e antiteticamente le parole di Giorgio Almirante, si chiede, in chiusura di volume: “Ma che cosa dobbiamo festeggiare?”. In fondo, scrive la studiosa, nell’Italia di oggi, forse inconsciamente soffocata dalle esalazioni di un neofascismo rancoroso, “anche il vasto e composito schieramento delle sinistre ha finito con l’aderire alla proposta di una memoria pacificante della storia”, in cui la progressiva deriva di una rappresentazione positiva della Resistenza che va di pari passo con l’ossessiva ricerca “di una memoria europea riconciliata, in nome di una comune condanna di tutti i totalitarismi, altro non sarebbe che l’ennesimo alibi tirato in ballo per evitare di fare i conti col passato fascista”.

Insomma una brutta storia e una brutta memoria che rischiano, a distanza di quasi ottant’anni da quei gloriosi eventi, di imbavagliare per sempre l’antico urlo di libertà.

Giacomo Verri, scrittore

Pubblicato domenica 9 Luglio 2023

Stampato il 13/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/dalle-montagne-alla-sbarra-degli-imputati/