“Non abbiamo mai smesso di essere animali. Andiamocene da qui”. A pronunciare questa frase è Sander Golden, uno dei quattro ragazzi protagonisti dello strepitoso romanzo di John Dann MacDonald, Il termine della notte, uscito per la prima volta negli Stati Uniti nel 1960 e ora tradotto da Nicola Manuppelli per Mattioli 1885.

“Non abbiamo mai smesso di essere animali. Andiamocene da qui”. A pronunciare questa frase è Sander Golden, uno dei quattro ragazzi protagonisti dello strepitoso romanzo di John Dann MacDonald, Il termine della notte, uscito per la prima volta negli Stati Uniti nel 1960 e ora tradotto da Nicola Manuppelli per Mattioli 1885.

L’autore americano (1916-1986), purtroppo spesso etichettato – e sminuito – come scrittore di genere (giallo, hard-boiled, pulp, a cavallo tra fantascienza e western), è qui alle prese con una storia di violenza, di quella violenza inaudita che colora di nero il tranquillo corso di alcune esistenze. Non è la violenza delle guerre, delle calamità naturali, dei disastri provocati dall’uomo; il tema del romanzo è la violenza allo stato puro, la brutalità senza apparente ragione, è quella furia bestiale di fronte a cui la società stenta a trovare delle ragioni e, quando lo fa, esse hanno il sapore del ripiego e dell’alibi traballante più che della decifrazione chiara e inconfutabile.

Il termine della notte non è come il più celebre A sangue freddo di Truman Capote una non-fiction novel, cioè un romanzo scritto col fine di narrare una storia vera attraverso gli strumenti della finzione narrativa. L’opera di MacDonald ne è, però, l’antesignano (esce sei anni prima del capolavoro di Capote) perché, pur partendo da una storia inventata, raffigura la violenza della società americana (ma potremmo dire l’aggressività del benessere tutto) e l’incapacità di motivarla a livello collettivo, o forse la mancanza di volontà nel guardare dritto in faccia le ragioni di quella violenza, in una maniera a tratti più nitida e sconvolgente di quanto si possa leggere tra le pagine di A sangue freddo.

Ma facciamo simbolicamente un passo indietro riflettendo, a mo’ di preambolo, su una terza opera d’arte, cronologicamente posteriore – siamo nel 1974 – ma concettualmente propedeutica al discorso sulla violenza.

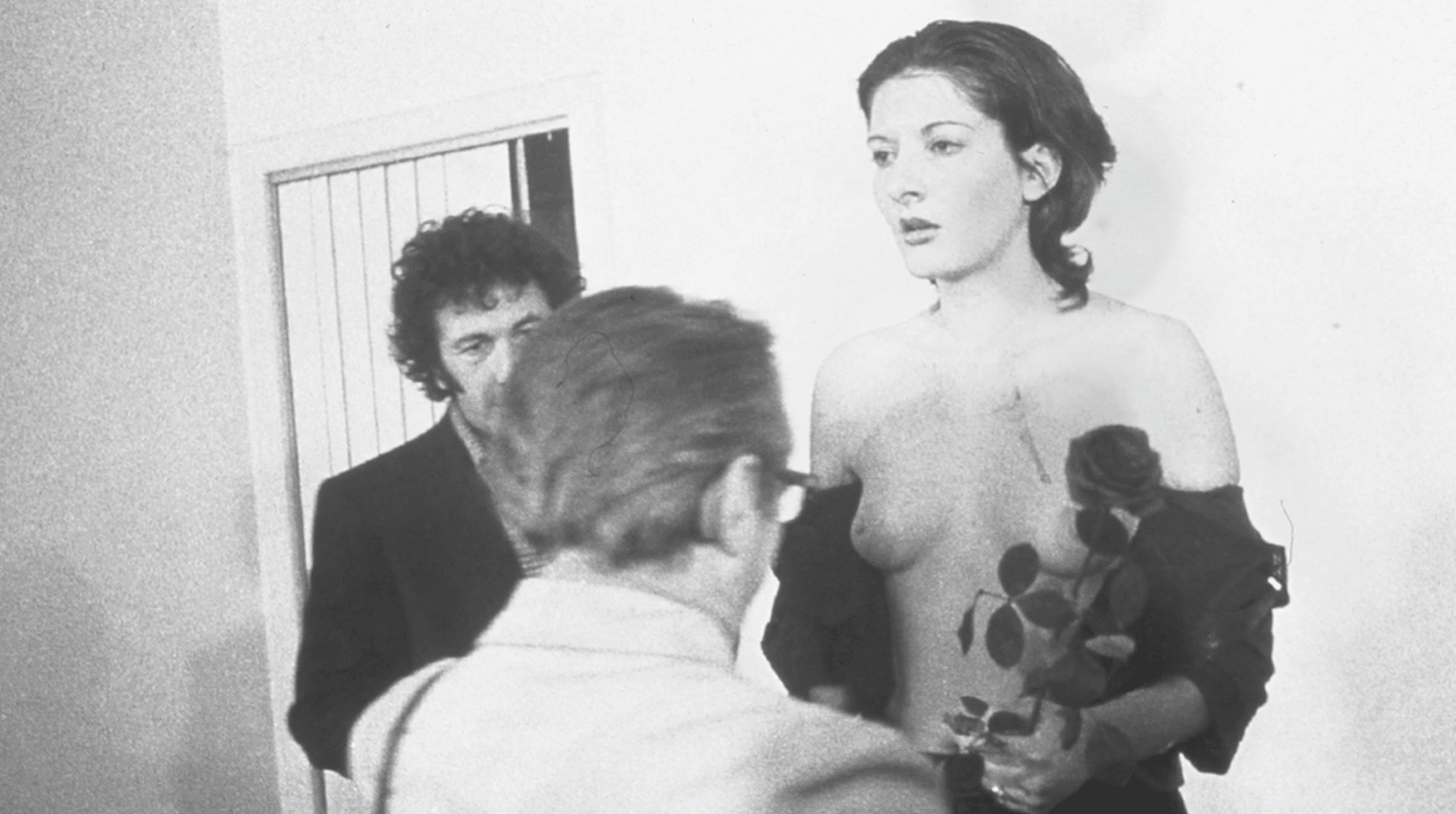

Si tratta di Rhythm 0, forse una delle più celebri performance dell’artista montenegrina (naturalizzata francese) Marina Abramovič. La performance ebbe luogo a Napoli, presso la Galleria Morra: lì, la Abramovič predispose un tavolo, lungo e stretto, coperto d’un immacolato drappo bianco (simbolo di purezza e di pulizia? O forse un grado zero da cui partire?). Sul telo, 72 oggetti, alcuni dei quali suggerivano mosse di seduzione (fiori, profumi, oli, lozioni, piume, uno specchio), altri un impiego via via più brutale, spiacevole, violento (cinghie, fruste, coltelli, lame, e perfino una pistola), un ricordo degli strumenti della passione di Cristo, spesso esibiti nei secoli passati durante le sacre rappresentazioni. Sul tavolo era anche presente un messaggio che invitava a servirsi degli oggetti sul corpo dell’artista, la quale, per sei ore consecutive, sarebbe rimasta immobile e avrebbe subìto passivamente tutto ciò che il pubblico avrebbe voluto farle, assumendosene a un tempo la piena responsabilità.

I primi approcci furono timidi, quasi impacciati, ma poi la disinibizione prese il sopravvento: la Abramovič fu sfiorata con le piume e coi fiori, toccata, colpita, sfregiata. Alcuni le si approcciarono mimando l’atto sessuale, le tagliarono gli abiti, li stracciarono, lasciandola nuda dalla cintola in su, le disegnarono il corpo, lo ferirono, lo assaggiarono con le mani, col naso e con la bocca. Qualcuno, infine, le mise in mano la pistola e gliela puntò al collo.

E lei rimase impassibile, guardando dritta davanti a sé, gli occhi persi in un altrove in cui possiamo pensare avesse deposto il suo cuore pesante.

Lei, insomma, non era lì. O, almeno, aveva creato la condizione affinché la gente pensasse che lei non fosse lì. Ma, a un tempo, aveva anche stabilito i presupposti perché l’artista, nell’intimo della propria disperata condizione, potesse indagare il contrasto tra i limiti del copro e le possibilità della mente.

Nel romanzo di MacDonald, che è un viaggio nel corpo sociale della violenza, succede qualcosa di simile. La narrazione alterna il memorandum di Riker Deems Owen, l’avvocato difensore di quello che viene definito “il branco dei lupi” (tre ragazzi e una ragazza che lasciano una scia di sangue per mezza America), al Diario dal braccio della morte di uno degli imputati, Kirby Palmer Stassen, un racconto puntuale e senza censure (non è chiaro se affidato a un vero diario oppure alla propria coscienza) degli omicidi, delle violenze, dei crimini compiuti, il tutto raccolto e collegato assieme da una cornice guidata dalla voce del narratore, onnisciente e personale, che interviene a giudicare e a inchiodare l’avvocato alla sua pochezza:

Alla conclusione del processo, Riker Deems Owen emerge per ciò che era; una persona da poco, stupida, vanitosa, pretenziosa, un piccolo prestigiatore che si dimenava e sbuffava davanti al crudele incitamento del suo pubblico, cavando fuori dal proprio provinciale cilindro conigli che erano già morti da un pezzo (corsivo nel testo).

Ma quello rivolto all’avvocato difensore non è solo un attacco ad personam e, seppur rafforzato dalla sarcastica adulazione della propria segretaria, Leah Slayter (che presta orecchio lusinghiero alle ampollose e sconnesse relazioni del datore di lavoro), non si risolve in un giudizio d’inettitudine del singolo. Il problema – sembra dirci MacDonald – è un difetto di visione dell’intera società: la società americana, prima di tutto, che osserva la vicenda dei pluriassassini “sotto l’accecante e distorcente lente di una pubblicità su scala nazionale”, ma anche, potremmo dire, la società tutta, incapace di comprendere il cieco seme della violenza.

La violenza, gli omicidi, il sangue delle vittime sono prima di tutto “un’attrazione”. La gente segue il caso di sangue – quello della finzione narrativa come quello della realtà – innanzitutto per rispondere a un proprio istinto indiscreto, per sapere come va a finire, per vedere che cosa accade alle persone che soffrono: oltraggio indimenticabile ma lontano, subìto da uomini e donne che neppure si conoscono, agonia ceduta alla pubblica visione. Non c’è reale compartecipazione. Gli stessi inquirenti seguono il caso del “branco dei lupi” per un proprio tornaconto (lo sceriffo Gustaf Kurkby perché spera di essere rieletto) o per asettico senso del dovere; lo specialista dell’Fbi Herbert Dunnigan pensa ottusamente che la violenza abbia addirittura “poco significato”, essendo “una parte decadente nel grande e morbido corpo della società, un accumulo di pressione, e poi un rutto”.

Paradossalmente, come avverrà qualche anno dopo al Capote alle prese col caso dei Clutter, MacDonald insatura un tono di prossimità quasi famigliare non solo e non tanto con le vittime quanto verso l’oscuro, incredibile e inaspettatamente ordinario mondo interiore degli assassini. Così le pagine più intense e appassionanti del Termine della notte sono quelle in cui la finzione narrativa edifica le memorie di Kirby Stassen, quel Diario dal braccio della morte in cui il ragazzo ripercorre le proprie vicende tardoadolescenziali come fosse un giovane Holden che legge Hemingway nell’alloggio per studenti, in un febbraio piovoso in cui si è trovato decaduto da celebrità del campus a pigro e indolente frequentatore di corsi di cui non gli frega niente. Neppure Pete, il compagno di stanza, lo riesce a smuovere: «ero fermo, immobile, come un estraneo nel bel mezzo della mia vita».

Paradossalmente, come avverrà qualche anno dopo al Capote alle prese col caso dei Clutter, MacDonald insatura un tono di prossimità quasi famigliare non solo e non tanto con le vittime quanto verso l’oscuro, incredibile e inaspettatamente ordinario mondo interiore degli assassini. Così le pagine più intense e appassionanti del Termine della notte sono quelle in cui la finzione narrativa edifica le memorie di Kirby Stassen, quel Diario dal braccio della morte in cui il ragazzo ripercorre le proprie vicende tardoadolescenziali come fosse un giovane Holden che legge Hemingway nell’alloggio per studenti, in un febbraio piovoso in cui si è trovato decaduto da celebrità del campus a pigro e indolente frequentatore di corsi di cui non gli frega niente. Neppure Pete, il compagno di stanza, lo riesce a smuovere: «ero fermo, immobile, come un estraneo nel bel mezzo della mia vita».

Sono giorni grigi e Stassen decide di lasciare l’università, nonostante gli manchino solo quattro esami alla laurea. È in quel momento che sente il clic dentro alla testa, «un guaito di eccitazione, laggiù, nel sottosuolo della mia anima». Lasciati gli studi, intraprende un viaggio dal sapore kerouachiano, un’educazione sentimentale verso il Messico con John e Kathryn Pinelli, un’attrice e il marito, conosciuti quello stesso febbraio a New York. C’è lusso, c’è sensualità, c’è superficiale e sbadata disperazione – un po’ alla Fitzgerald – nella coppia Spinelli a cui Kirby si è offerto di fare da autista verso sud; eppure in quell’esperienza Stassen tocca la passione, l’amore, percepisce una pienezza della vita che, dopo, non sarà più in grado di avvicinare. Il tour messicano, tuttavia, si conclude in tragedia. Il ragazzo è sconvolto, e sulla via del ritorno incontra quelli che diventeranno i suoi compagni di sangue.

Sono Robert Hernandez, «quasi una caricatura della brutalità che si può trovare in un uomo», Sander Golden, «molto intelligente, dispone di una curiosità irrequieta e feroce, e di una memoria portentosa», e poi Nanette Koslov che «trasuda senza volerlo una sfida sessuale, un’arroganza consapevole e scettica che fa sentire un uomo in dovere di dimostrarle qualcosa».

Stassen è, a quel punto, imbrigliato. Il ragazzo che in apparenza (e forse con doloroso sarcasmo) «potrebbe essere definito il tipico americano» si trova, dopo i Pinelli e «ciò che successe», in «quello stato d’animo particolare che mi servì per agire insieme agli altri come se fossimo le dita di una sola mano». Iniziano a uccidere, senza un motivo, senza premeditazione, senza apparenti forme di rimorso. MacDonald insiste sulla psicologia dell’assassino, di questo tipo di assassino che non è un professionista, non un conclamato malato di mente, ma un ragazzo come tanti altri. Quella da cui proviene è una buona famiglia, i genitori hanno vite misurate, e il loro benessere emotivo soggiace, come di regola avviene nella società del consumo, al benessere economico. Dal modo in cui parlano di Kirby, si può intuire che considerino il figlio né più e né meno che «come un altro bene personale, un simbolo del loro status». A loro piace l’idea di avere un ragazzo «alto e forte, atletico e brillante, ben inserito in società» (sembra il ritratto del futuro Svedese rothiano) e, allo stesso tempo, «sono divertiti dalle sue marachelle e gliele perdonano; in fondo è qualcosa in più di cui parlare durante i cocktail».

È solo lo strato più superficiale del tessuto marcio di una società in cui, quando la violenza esplode improvvisa, i media piombano sulla ferita aperta e ci chiacchierano sopra, amplificando il “cocktail” a livello nazionale o mondiale, i testimoni cercano di apparire in tv e tutti quanti coniano etichette da affibbiare ai personaggi della storia. Avviene così che la violenza non è più di nessuno, la sofferenza non appartiene che alle vittime eppure tutti si sentono legittimati a parlarne. Senza sentirsi in colpa. Ma la cosa sorprendente – e a un tempo lampante, perché vera – è che gli assassini stessi, nel romanzo, sono in tutto e per tutto simili al resto della società, non ne rappresentano l’eccezione, la deviazione dalla norma, partono dai medesimi presupposti con la sola differenza di rivestire un altro ruolo nella grande farsa che è la realtà.

Certo la società cerca di sgravarsi la coscienza etichettando i ragazzi che fanno parte del “branco dei lupi” come “psicopatici dalla nascita”, ma MacDonald ci dimostra che non è così, come lo farà qualche anno dopo Capote ricostruendo l’etopea di Perry Smith e di Richard Hickock, la loro forse non banalità del male, ma quantomeno il loro essere conformi al tessuto della collettività.

In poche parole, la violenza avviene come risultato delle premesse poste dall’ambiente in cui si vive; gli assassini di MacDonald, coloro che agiscono la violenza lo fanno partendo dagli stessi preamboli di chi riesce per tutta la vita a tenersene lontano. L’autore spesso insiste sulla facilità con cui è possibile superare la soglia che separa l’assassino dall’uomo che non lo è, quanto è semplice incanalare una serie di esperienze sgovernate – l’anaffettività generale, l’insuccesso scolastico, varie forme di inadeguatezza – in un turbine di violenza che conduce all’annichilimento altrui e proprio. Ancora una volta sono illuminanti le parole che Stassen verga sul suo Diario dal braccio della morte: «Una volta che hai distrutto qualcuno, e non c’è modo di rimetterne insieme i pezzi, e sai che, comunque vada, vivrai il resto della tua vita con una strana sensazione di rimorso, forse puoi diluire questo rimorso attraverso altra distruzione».

Forse. Forse quella distruzione altrui, come ammette Kirby, è una forma di suicidio. Forse è un modo per denunciare che «il mondo ci sta capitando e non viceversa», che tutti siamo vittime di una società che non si prende cura di noi, ma ci spettacolarizza. E basta.

In questo senso Sander Golden, uno degli assassini, ha le idee molto chiare: «l’omicidio ci parla della realtà, il crimine è un intrattenimento, soprattutto per le persone creative, e la violenza uno sfogo artistico». Ed è sufficiente quindi fornire lo scenario adatto – come ha dimostrato la performance di Marina Abramovič – affinché la gente, la maggior parte delle persone normali, diventi estremamente violenta, tiri fuori la natura da carnefice dell’essere umano.

È come se l’umanità emergesse solo dopo, quasi che la carità, la compassione, la corrispondenza di umani affetti avesse bisogno di passare prima attraverso la brutalità. La Abramovič ha raccontato che, alla fine di Rhythm 0, la gente si vergognava di guardarla in faccia: le persone, uomini e donne, (una volta stabilito con l’artista, che prima era una sconosciuta, un rapporto intimo come è quello che istituisce la violenza), avevano finalmente capito, e quindi non potevano più essere indifferenti all’umanità della creatura che avevano di fronte (sgravata all’improvviso dal ruolo di performer).

E così avviene che anche nel romanzo di MacDonald, il dopo sia quasi struggente, tant’è pieno di amara consapevolezza, di tristezza, di cognizione del dolore – è il caso di dirlo – per ciò che non siamo stati in grado di vedere, per ciò che la società, per come ci ha educati, ci impedito di capire e di evitare, per ciò che siamo diventati, che abbiamo compiuto, e che non saremo mai in grado di redimere. Ancora, quindi, dal Diario dal braccio della morte: «Ho anche un’altra sensazione, che credo sia comune alla maggior parte dei condannati, ed è una sorta di struggimento per le cose che non farò mai, un desiderio che è venato di sfumature di nostalgia. È come se potessi ricordare che cosa significa essere vecchi e guardare il chiaro di luna, e tenere i figli sulle mie ginocchia, e baciare una moglie che non ho mai incontrato. E mi sento triste. Vorrei scusarmi con lei, spiegarlo ai bambini. Mi dispiace. Non vi incontrerò mai sulla strada del tempo. Sono stato fermato prima».

Giacomo Verri, scrittore

Pubblicato mercoledì 20 Febbraio 2019

Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/il-bordo-sottilissimo-della-violenza/