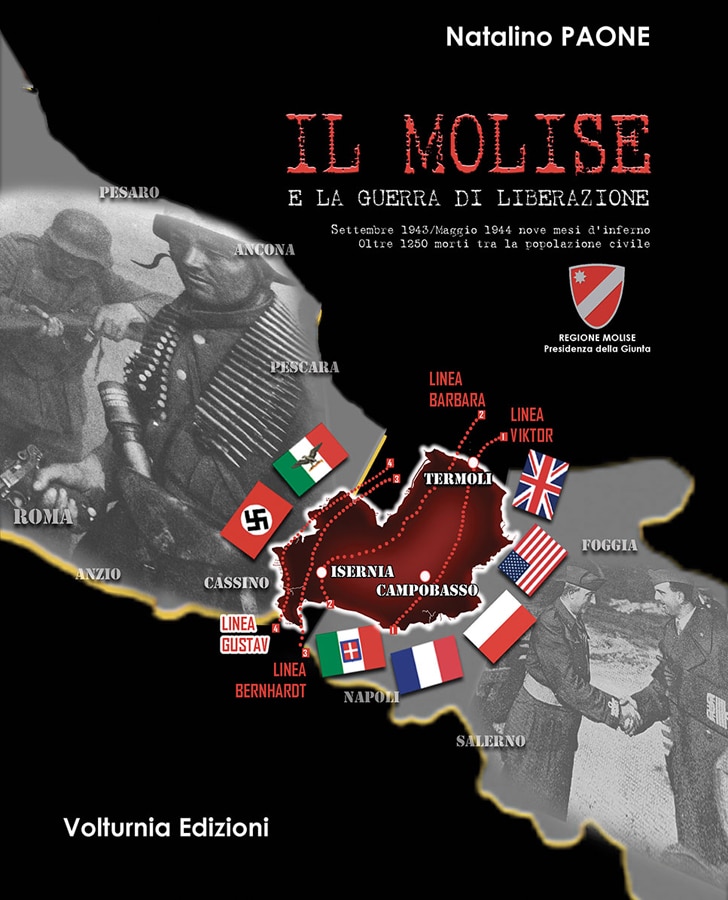

Terra di mezzo, terra di nessuno, terra bruciata. È questo il Molise nel corso della Seconda guerra mondiale, situato tra Regno (e governo) del Sud e Repubblica Sociale italiana a nord, mentre i nazisti devastano e depredano tutto ciò che si frappone tra la loro ritirata e l’avanzata delle truppe anglo-americane. Lo illustra pienamente il saggio Il Molise e la guerra di Liberazione (Volturnia Edizioni) di Natalino Paone, già presidente dell’Istituto per gli studi storici del Molise e del Consorzio universitario molisano, scomparso lo scorso anno.

Terra di mezzo, terra di nessuno, terra bruciata. È questo il Molise nel corso della Seconda guerra mondiale, situato tra Regno (e governo) del Sud e Repubblica Sociale italiana a nord, mentre i nazisti devastano e depredano tutto ciò che si frappone tra la loro ritirata e l’avanzata delle truppe anglo-americane. Lo illustra pienamente il saggio Il Molise e la guerra di Liberazione (Volturnia Edizioni) di Natalino Paone, già presidente dell’Istituto per gli studi storici del Molise e del Consorzio universitario molisano, scomparso lo scorso anno.

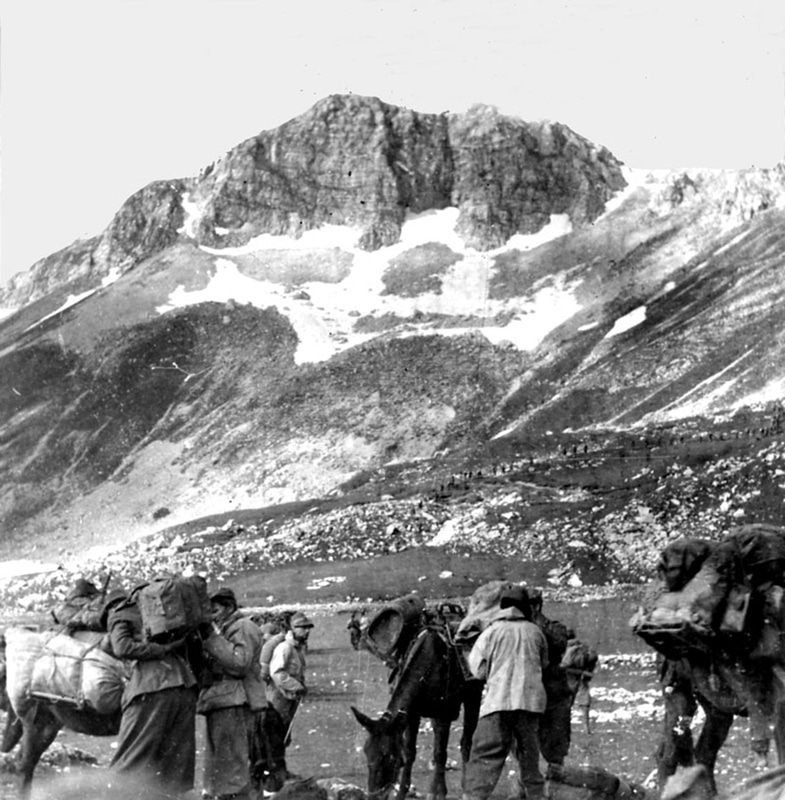

La regione si trova sulla Linea Gustav, “la linea di fuoco è nota: corre lungo le alture che dominano di là da Cassino e la valle di Atina, di qua il Molise del Volturno e dell’Alto Sangro. Ciò che resta del territorio diventa retrovia”. Il massiccio montuoso delle Mainarde, al confine tra Abruzzo e Lazio, diviene infatti il baluardo che i tedeschi interpongono all’incedere degli Alleati, dove la grande storia incrocia anche quella dell’autore, classe 1927, rastrellato insieme agli uomini di Scapoli, suo Comune natìo, e tutti caricati su treni merci sono destinati in Emilia Romagna, dove i nazisti utilizzano gran parte dei deportati come manodopera per fortificare la Linea Gotica.

La regione si trova sulla Linea Gustav, “la linea di fuoco è nota: corre lungo le alture che dominano di là da Cassino e la valle di Atina, di qua il Molise del Volturno e dell’Alto Sangro. Ciò che resta del territorio diventa retrovia”. Il massiccio montuoso delle Mainarde, al confine tra Abruzzo e Lazio, diviene infatti il baluardo che i tedeschi interpongono all’incedere degli Alleati, dove la grande storia incrocia anche quella dell’autore, classe 1927, rastrellato insieme agli uomini di Scapoli, suo Comune natìo, e tutti caricati su treni merci sono destinati in Emilia Romagna, dove i nazisti utilizzano gran parte dei deportati come manodopera per fortificare la Linea Gotica.

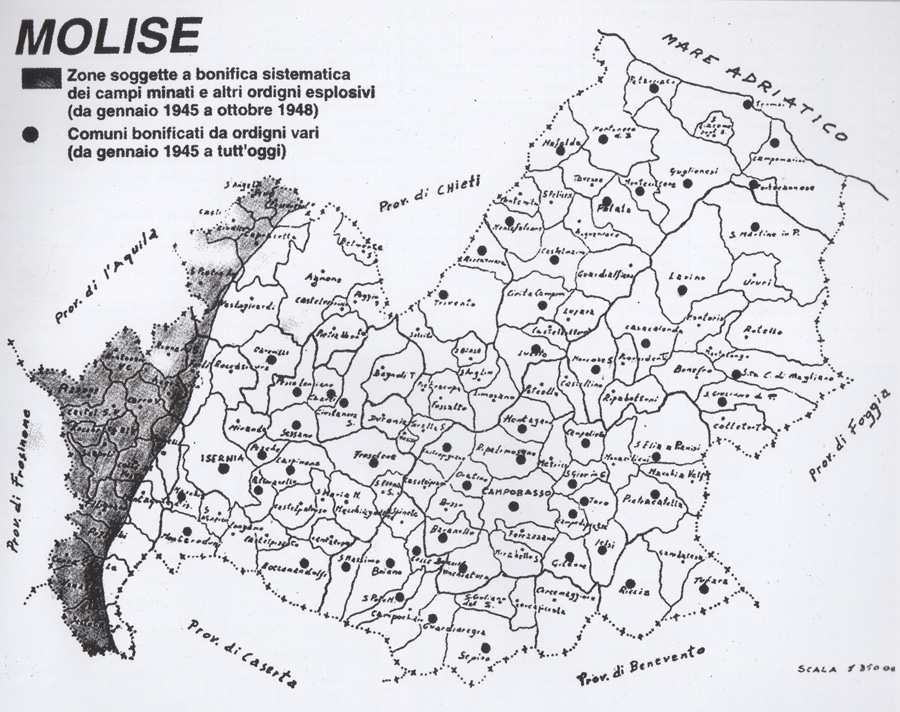

Lo stesso vale per molti altri paesi dell’Alto Volturno, come Filignano, Montaquila, Rocchetta al Volturno, Castel San Vincenzo, Pizzone, Montenero Valcocchiara, Rionero Sannitico che si trovano nella cosiddetta terra di nessuno, come viene definita in gergo militare: la terra di combattimento dalla quale devono andare via tutti. Ai cittadini deportati e tornati nel 1945 sarà poi riconosciuto lo status di “reduce civile da deportazione”. Intanto qualcuno riesce a fuggire e a tornare indietro, trovando spesso salme abbandonate e insepolte. “Quando vedete oggetti, animali morti e cadaveri – riferisce un testimone – non avvicinatevi troppo. I tedeschi minano tutto”. Una cartina riportata nel testo evidenzia le zone soggette a bonifica: la maggior parte dei Comuni molisani.

Con uno stile agile e gradevole, l’autore ci conduce a San Pietro Avellana, Capracotta, Pescopennataro, Sant’Angelo del Pesco, Castel del Giudice, paesi rasi al suolo per farne “terra bruciata”, altra strategia bellica che le truppe naziste in ritirata adoperano, distruggendo quanto non sono in grado di asportare e non permettere alcun tipo di approvvigionamento agli Alleati, lasciando il territorio “senza gente, senza case, senza ponti sulle strade anche minori”.

Con uno stile agile e gradevole, l’autore ci conduce a San Pietro Avellana, Capracotta, Pescopennataro, Sant’Angelo del Pesco, Castel del Giudice, paesi rasi al suolo per farne “terra bruciata”, altra strategia bellica che le truppe naziste in ritirata adoperano, distruggendo quanto non sono in grado di asportare e non permettere alcun tipo di approvvigionamento agli Alleati, lasciando il territorio “senza gente, senza case, senza ponti sulle strade anche minori”.

Immagini, mappe e articoli giornalistici del tempo che corredano il libro, aiutano a comprendere la drammatica situazione della popolazione molisana che, stretta tra due fuochi, subisce le conseguenze della guerra in casa, vittima di razzie, distruzioni, rastrellamenti ed eccidi di cui si rendono responsabili le truppe tedesche, in quella che gli storici hanno definito “guerra ai civili”.

Immagini, mappe e articoli giornalistici del tempo che corredano il libro, aiutano a comprendere la drammatica situazione della popolazione molisana che, stretta tra due fuochi, subisce le conseguenze della guerra in casa, vittima di razzie, distruzioni, rastrellamenti ed eccidi di cui si rendono responsabili le truppe tedesche, in quella che gli storici hanno definito “guerra ai civili”.

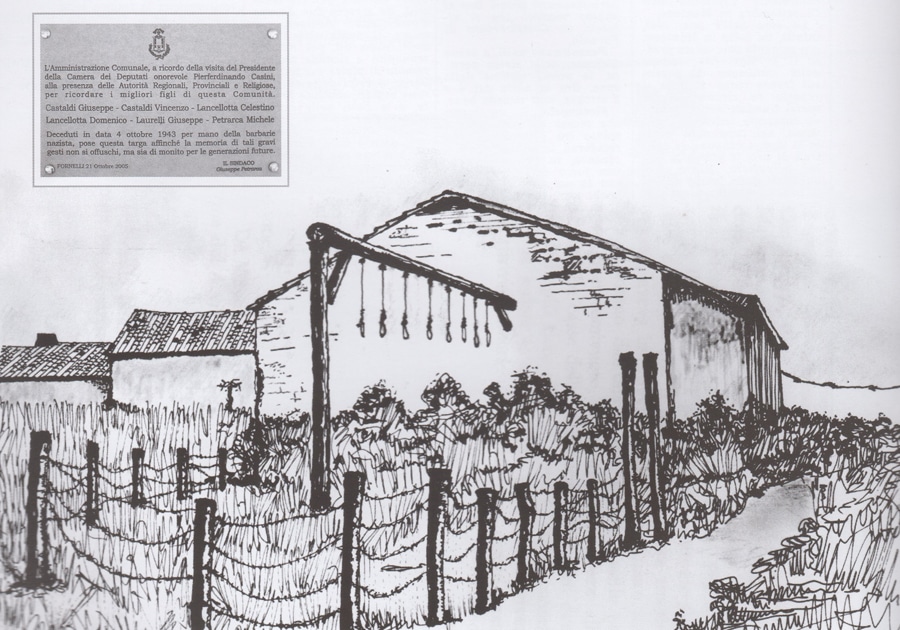

In particolare, il 4 ottobre 1943 un reparto tedesco giustizia a Fornelli (Isernia) il podestà Giuseppe Laurelli e cinque suoi concittadini per aver difeso un giovane reo di aver ucciso un soldato tedesco e di averne feriti altri due mentre fanno razzia nei casolari. I corpi dei sei uomini al capestro resteranno appesi e sorvegliati per ben due settimane a monito della popolazione. Per questo – e non solo – Laurelli viene insignito di Medaglia al Valor Militare alla Memoria per attività partigiana.

Il saggio di Paone, ricchissimo di fonti di prima mano, riporta un documento del ministero della Difesa del 1971 che così recita: “per essersi opposto alla spoliazione della sua laboriosa popolazione assumeva coraggiosa posizione antinazifascista propagando l’ostilità ai tedeschi, progettando interruzioni di comunicazioni, vietando ai concittadini il disposto versamento delle armi, orientandoli a resistere anche armati alle violenze e ai soprusi delle truppe germaniche”. Partigiano, come già diceva Gramsci, è chi parteggia e si schiera.

Da una parte, dunque, le truppe naziste, dall’altra gli Alleati che bombardano a tappeto. Il 10 settembre 1943 era stata la volta di Isernia. Ciò che ne resta, è un terribile scenario di devastazione che la città paga con un pesantissimo tributo di vite umane che le valgono la Medaglia d’Oro al Valore Civile.

Da una parte, dunque, le truppe naziste, dall’altra gli Alleati che bombardano a tappeto. Il 10 settembre 1943 era stata la volta di Isernia. Ciò che ne resta, è un terribile scenario di devastazione che la città paga con un pesantissimo tributo di vite umane che le valgono la Medaglia d’Oro al Valore Civile.

La stessa onorificenza viene conferita al Comune di Venafro, colpito da un infausto errore da parte dei bombardieri alleati che lo confondono con Cassino, poco distante ma situato nel Lazio, dove erano diretti per attaccare le truppe naziste, provocando, oltre alla quasi totale distruzione dell’abitato, anche la morte di civili e di soldati americani e francesi accampati intorno alla cittadina. Paone inoltre pone l’attenzione sulle brutalità compiute dai reparti del Corpo di spedizione francese, note come “marocchinate”: una tragica realtà vissuta dalle donne non solo in Ciociaria.

Il Molise e la guerra di Liberazione ricorda altresì che sulle Mainarde trova la morte il partigiano Giaime Pintor, giovane intellettuale e fratello di Luigi, figura di spicco dell’intellighenzia italiana che, insieme ad altri, fonderà “il Manifesto”.

Lo stesso Giaime lavora con Cesare Pavese e Leone Ginzburg all’impianto e ai primi successi della allora neonata casa editrice Einaudi, per la quale sono poi uscite postume molte delle sue opere, tra le quali Il sangue d’Europa. Il 1° dicembre 1943, il giovane Pintor, nel tentativo di attraversare clandestinamente la Linea Gustav, viene dilaniato da un’esplosione: avrebbe dovuto raggiungere le formazioni partigiane operanti nel Lazio con il gruppo che guidava, incaricato dal comando inglese. Un cippo sul monte Marrone, vetta delle Mainarde, commemora oggi il luogo dove, a 24 anni, ha perduto la vita una delle promesse della letteratura italiana.

Sul medesimo monte si celebra la battaglia del 31 marzo 1944 del Corpo Italiano di Liberazione comandato dal generale Umberto Utili che costrinse alla resa le truppe tedesche, asserragliate sulla cima.

La Linea Gustav era sfondata. Il Cil fu la prima unità organica della ricostituzione delle Forze Armate Italiane dopo l’8 settembre, con l’evoluzione dei rapporti con gli Alleati quasi su un piano di pari dignità. Nacque a Scapoli, sede del Comando Alleato.

È una storia ben raccontata dal testo attraverso mappe che ne descrivono le azioni, bollettini di informazioni che ne riportano le operazioni, articoli giornalistici e foto d’epoca.

Dal 2018, nella cittadina di Scapoli ha sede il museo storico del Corpo, intitolato ad Aldo Moro, che nel 1968, da capo del governo venuto di proposito nel comune molisano, “volle tributare a questi eroici combattenti la riconoscenza della nazione con una stele commemorativa”.

«Il museo è opera di Natalino Paone – spiega Tobia Paolone, titolare della Volturnia Edizioni – che fu sindaco di Scapoli dal 1948 al 1968 e non solo si dedicò al territorio premendo sulla ricostruzione che, rispetto alla Ciociaria, ha subìto delle ingiustizie con la popolazione che continuava a vivere in una situazione di forte indigenza, ma ha approfondito diversi temi storici. Paone fu anche giornalista – continua l’editore – e scrisse per il quotidiano della DC “Il popolo”. Ebbe una grande amicizia con Domenico Pellegrino, uno dei più noti comunisti del Molise (ex presidente della provincia di Isernia, scomparso nel 2019 a 92 anni). I due, nel corso delle campagne elettorali intraprendevano accesi dibattiti, ma nel privato erano due amici che portavano avanti le storie, la memoria della Seconda guerra mondiale, i tratturi, i Sanniti. Due figure che hanno dato nuova dignità al territorio».

Mariangela Di Marco

Pubblicato sabato 18 Giugno 2022

Stampato il 18/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/il-sud-e-la-guerra-ai-civili-resistere-in-terra-bruciata/