Caterina Bruno ha lo sguardo rassegnato, quasi di chi chiede scusa ma con malinconia e tanta stanchezza. Lo fa con gli occhi dritti verso di noi che teniamo in mano una copia di Sebben che siamo donne dove lei campeggia in copertina nella foto segnaletica dell’arresto, il muro del carcere alle spalle, in tutta la sua semplicità. La forza della verità.

Caterina Bruno ha lo sguardo rassegnato, quasi di chi chiede scusa ma con malinconia e tanta stanchezza. Lo fa con gli occhi dritti verso di noi che teniamo in mano una copia di Sebben che siamo donne dove lei campeggia in copertina nella foto segnaletica dell’arresto, il muro del carcere alle spalle, in tutta la sua semplicità. La forza della verità.

Piero Ambrosio, studioso che da tempo collabora con l’ISTORBiVE, l’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea nel Biellese, Vercellese e in Valsesia, pubblicando questo e altri importanti volumi, l’ha scelta per la sua fiera modestia come simbolo delle drammatiche vicende che nella prima metà del secolo scorso hanno segnato più di un centinaio di donne, 127 per la precisione. Storie di dolore e di lotta pazientemente elencate e approfondite.

Un lungo lavoro di catalogazione che ha messo in luce una realtà quasi sommersa, quella delle lotte al femminile nel Piemonte orientale che, partendo a inizio Novecento dal mondo del lavoro contadino e operaio, con l’avvento della dittatura si salda fortemente con all’antifascismo e alla lotta politica.

Un lungo lavoro di catalogazione che ha messo in luce una realtà quasi sommersa, quella delle lotte al femminile nel Piemonte orientale che, partendo a inizio Novecento dal mondo del lavoro contadino e operaio, con l’avvento della dittatura si salda fortemente con all’antifascismo e alla lotta politica.

Fortemente simbolico anche il titolo del volume, il primo verso de La Lega, popolarissimo canto popolare diffuso in città e campagna fin dai primi anni del secolo scorso ma di autore, sia della musica sia dei testi, ignoto.

Data la forza della melodia, e delle parole, è un urlo contro la prevaricazione uomo-donna/ricco-povero, e diventa velocemente patrimonio collettivo comune delle mondine e delle lavoratrici della Val Padana. Testo al femminile, è la prima canzone di lotta proletaria al femminile, canto di filanda e di risaia.

Tutte e tutti ben la conosciamo ancora oggi e la cantiamo a squarciagola se necessario, arma di note e parole che connota e unisce, tornata alla ribalta nel 1972 con Anna Identici e con la forza delle nuove lotte femministe sui temi purtroppo sempre attuali di uguaglianza e dignità nel mondo del lavoro. Non lascia dubbio il lessico utilizzato nel brano, semplice e diretto: nelle due prime strofe le lavoratrici cantano “Sebben che siamo donne/Paura non abbiamo/Per amor dei nostri figli/Per amor dei nostri figli/Sebben che siamo donne/Paura non abbiamo/Per amor dei nostri figli/In lega ci mettiamo”. Donne, paura non abbiamo, amore, figli, unione.

Tutte e tutti ben la conosciamo ancora oggi e la cantiamo a squarciagola se necessario, arma di note e parole che connota e unisce, tornata alla ribalta nel 1972 con Anna Identici e con la forza delle nuove lotte femministe sui temi purtroppo sempre attuali di uguaglianza e dignità nel mondo del lavoro. Non lascia dubbio il lessico utilizzato nel brano, semplice e diretto: nelle due prime strofe le lavoratrici cantano “Sebben che siamo donne/Paura non abbiamo/Per amor dei nostri figli/Per amor dei nostri figli/Sebben che siamo donne/Paura non abbiamo/Per amor dei nostri figli/In lega ci mettiamo”. Donne, paura non abbiamo, amore, figli, unione.

Nei versi che seguono le donne dicono di avere delle belle buone lingue, sanno difendersi anche con le giuste parole, e chiedono ai padroni voialtri signoroni/Che ci avete tanto orgoglio/Abbassate la superbia/E aprite il portafoglio. Padroni come sinonimo di orgoglio, superbia, portafoglio. E la storia è già tutta qui.

Nei versi che seguono le donne dicono di avere delle belle buone lingue, sanno difendersi anche con le giuste parole, e chiedono ai padroni voialtri signoroni/Che ci avete tanto orgoglio/Abbassate la superbia/E aprite il portafoglio. Padroni come sinonimo di orgoglio, superbia, portafoglio. E la storia è già tutta qui.

Evocazione di tutto un mondo di dignità e reazione femminile al mondo del padronato, “Sebben che siamo donne” si trasforma da titolo dell’opera in perfetta sintesi delle motivazioni umane e politiche delle azioni di queste donne a colonna sonora di una narrazione tanto collettiva quanto privata.

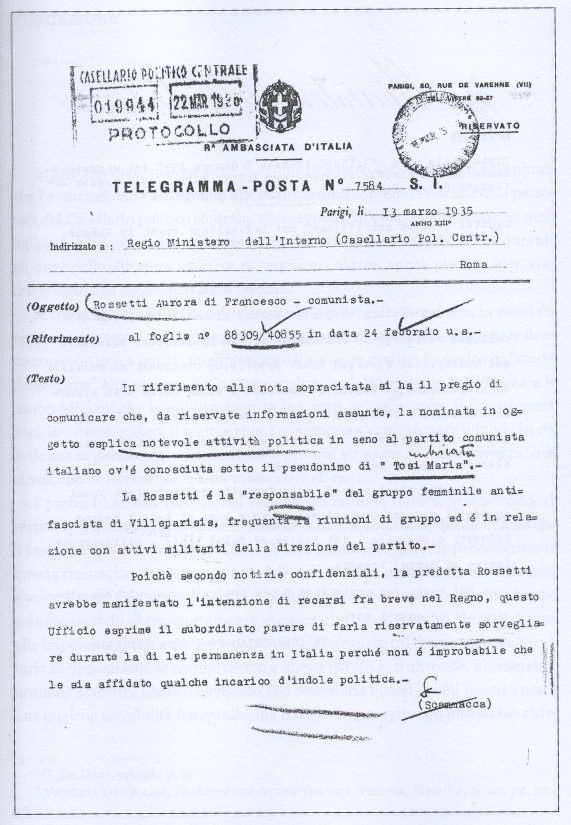

Un universo di donne, eterogeneo e variegato per età, professione, motivazioni politiche delle proprie azioni, che dall’autore viene descritto con uso sapiente delle fonti documentarie istituzionali, a partire dallo “Schedario per affiliati a partiti sovversivi considerati pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica”, istituito nel maggio del 1894 in seno alla Direzione generale della Pubblica Sicurezza, che dal 1921 si occupa anche di segnalare i comunisti, trasformato nel 1927 nel Casellario Politico Centrale ottemperando alle leggi fascistissime e alla nascita del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato e delle Commissioni provinciali per i provvedimenti di polizia che comminavano il confino e le ammonizioni.

Un universo di donne, eterogeneo e variegato per età, professione, motivazioni politiche delle proprie azioni, che dall’autore viene descritto con uso sapiente delle fonti documentarie istituzionali, a partire dallo “Schedario per affiliati a partiti sovversivi considerati pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica”, istituito nel maggio del 1894 in seno alla Direzione generale della Pubblica Sicurezza, che dal 1921 si occupa anche di segnalare i comunisti, trasformato nel 1927 nel Casellario Politico Centrale ottemperando alle leggi fascistissime e alla nascita del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato e delle Commissioni provinciali per i provvedimenti di polizia che comminavano il confino e le ammonizioni.

Incredibilmente, il Casellario resta in vigore anche dopo il 25 aprile 1945: pur destinandone il funzionamento per il controllo di ex fascisti e collaborazionisti, non smette di controllare gli anarchici e, sottolinea l’autore, ricomincia a schedare attivisti di sinistra e comunisti fino al 1987.

È da queste fonti, di inequivocabile valore storico e al contempo di discutibile valenza morale, che esce il ritratto di una società maschilista e stereotipata.

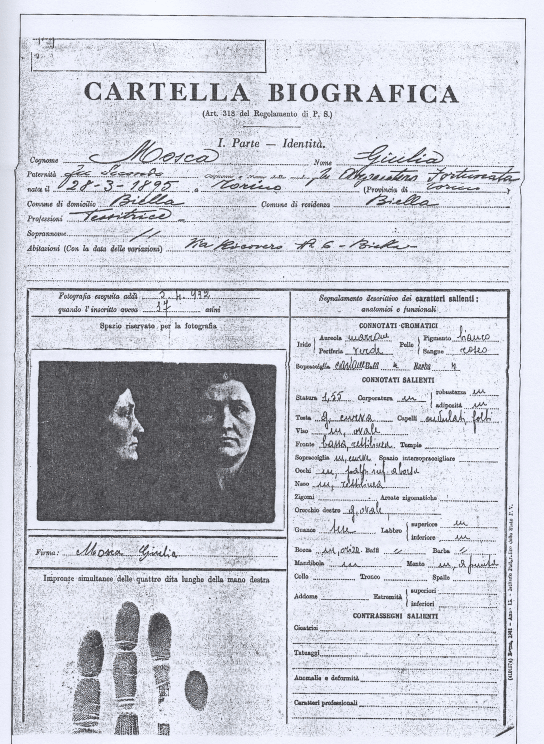

Le ‘cartelle biografiche’ che venivano compilate dalla polizia giudiziaria repressiva al momento del fermo – in appendice viene riportata quella di Giulia Mosca, con tanto di fotografia segnaletica e impronte digitali – appaiono ancora ”figlie del pregiudizio di Cesare Lombroso” nel descriverne minuziosamente i “caratteri salienti anatomici e funzionali”: colore dell’iride (aureola e periferia), della pelle (pigmento e sangue), delle sopracciglia; quindi la statura e il peso, la forma della testa, del viso, del naso, della fronte, della bocca e delle labbra, del mento e delle mandibole, il tipo di capelli, e poi forma di collo, spalle, addome, braccia e gambe.

Dalla nostra forma, la nostra colpa. Non se ne esce: il crimine come destino genetico.

Fondamentali per entrare con la giusta attenzione nelle vicende narrate sono le moltissime e precise note – quasi un volume nel volume – con cui Piero Ambrosio approfondisce ogni aspetto della vita e del contesto in cui queste donne vissero, a partire dalla nota n. 1 di pagina 11, dove leggiamo con quanta cura, quasi maniacale, di ogni donna venissero riportate, oltre ai connotati fisici già descritti, anche i “dati di fatto”, i pregiudizi sulla vita e sulle eventuali abilità nel delinquere, indicazioni sulla famiglia e l’ambiente di lavoro, ma anche la personalità e il carattere, le attitudini fisiche e psichiche, i giudizi della gente e molto altro.

Inutile dire che spesso queste donne, tutte di certo coraggiose e alcune persino eroiche nelle loro scelte politiche e di vita, vengono descritte, ad esempio, di “mediocre o scarsa cultura”, “incapaci di svolgere alcuna propaganda”, “donne di pessima moralità e dedite alla prostituzione, al vino e frequentatrici di persone pregiudicate”, mentre spesso si vogliono far passare come “fedeli alle idee sovversive, anarchiche o comuniste, di fidanzati e mariti”, tentando di sminuirne la portata delle idee e delle azioni che, invece, furono talmente avventurose, e spavalde, da avere dell’incredibile.

Inutile dire che spesso queste donne, tutte di certo coraggiose e alcune persino eroiche nelle loro scelte politiche e di vita, vengono descritte, ad esempio, di “mediocre o scarsa cultura”, “incapaci di svolgere alcuna propaganda”, “donne di pessima moralità e dedite alla prostituzione, al vino e frequentatrici di persone pregiudicate”, mentre spesso si vogliono far passare come “fedeli alle idee sovversive, anarchiche o comuniste, di fidanzati e mariti”, tentando di sminuirne la portata delle idee e delle azioni che, invece, furono talmente avventurose, e spavalde, da avere dell’incredibile.

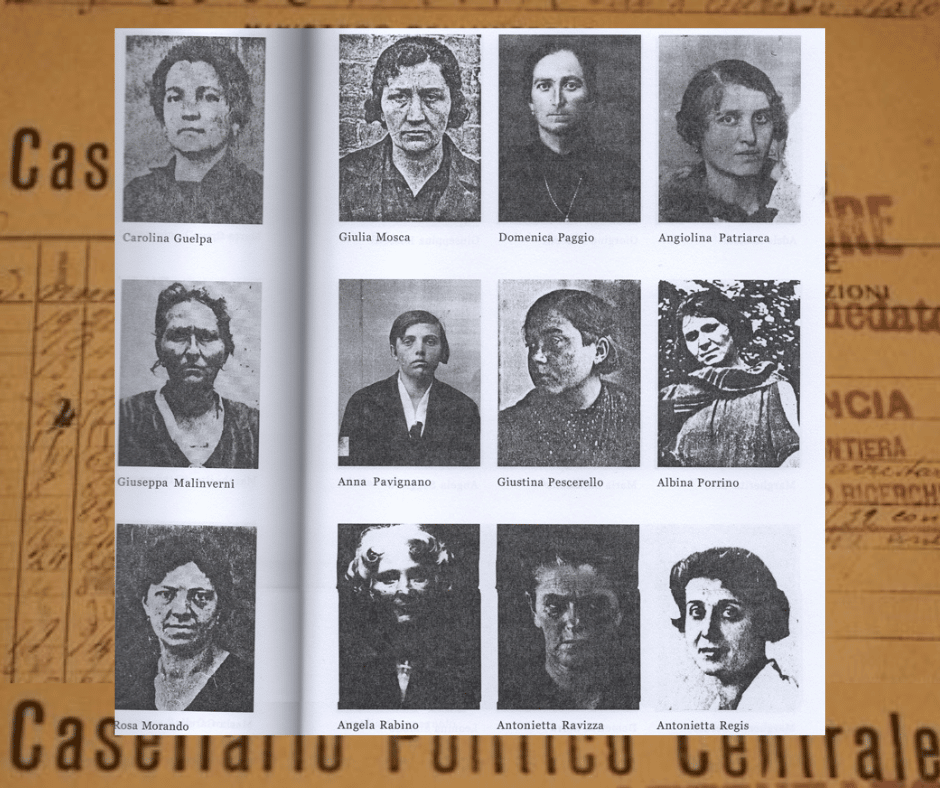

Per avere un’idea della loro forza e determinazione, basta guardarle negli occhi: in Appendice al volume l’autore pubblica una serie di fotografie davvero emozionanti, anche se alcune sgranate dal tempo.

Non tutte sono foto segnaletiche, quindi serie e composte, alcune sono immagini raccolte tra gli effetti personali delle arrestate o durante le perquisizioni in casa e ci riportano in un’epoca lontana solo nella nostra immaginazione, un’epoca in cui, con leggerezza infinita, Maria Teresa Avondo sorrideva nell’eleganza del suo cappellino della sorridente o Demetria Serra sedeva tranquilla nel suo abito da sera di seta nero, i capelli ondulati e raccolti, il collo imprezioso dai gioielli.

Non tutte sono foto segnaletiche, quindi serie e composte, alcune sono immagini raccolte tra gli effetti personali delle arrestate o durante le perquisizioni in casa e ci riportano in un’epoca lontana solo nella nostra immaginazione, un’epoca in cui, con leggerezza infinita, Maria Teresa Avondo sorrideva nell’eleganza del suo cappellino della sorridente o Demetria Serra sedeva tranquilla nel suo abito da sera di seta nero, i capelli ondulati e raccolti, il collo imprezioso dai gioielli.

Le più anziane sorridono poco ma alcune tra le giovani, come Pierina Casalbeltrame, Anna Pavignano e Adele Robiolo, sono vestite “alla maschietta” con tanto di cravatta e capelli cortissimi in un atteggiamento di sfida e di caparbietà.

Modernissime nei loro capelli corti alla cocotte, com’erano di moda tra le più giovani, queste donne sanno essere scultoree nella figura come nei nomi di battesimo: Alba, Redenta, Demetria, Arcangela, Iside hanno nomi nobili e esotici ma le loro vite non lo sono di certo.

127 donne tutte diverse e tutte uguali, nate tra il 1853 e il 1927, la più giovane delle “schedate” ha soli 16 anni. È Angela Marsiglio, operaia di Varallo, che piace un po’ troppo alla camicia nera Vittorio Zanetta, che il 3 settembre 1933 la denuncia per aver pronunciato “frasi offensive nei confronti della Milizia”. Deferita al Tribunale Speciale, la Prefettura dichiara, però, che le frasi fossero state originate “non da sentimenti avversi al Regime ma da particolare acredine verso lo Zanetta”. Angela se la cava con poco, anche se ben capiamo quanto fosse pericoloso non cedere alle lusinghe di certi bellimbusti. Allora come oggi. Sempre minorenni altre 11 delle schedate, all’epoca la maggiore età si raggiungeva a 21 anni, mentre l’età media del primo arresto è sui 35 anni.

Donne “normali”, per lo più casalinghe, ma anche operaie, in Valsesia e nel Biellese soprattutto del tessile, poi braccianti e negozianti, sarte e insegnanti, infermiere e levatrici. Donne “normali” sì, eppure dotate di una eccezionale coerenza tra il pensiero e l’azione e di un’incredibile capacità di adattamento alle avversità della vita. Donne dalle quali imparare, che fa piacere conoscere.

Le più anziane tra quelle narrate sono Antonietta Camerano e Rosa Naula, 63 anni al momento della schedatura come “sovversive” da parte della Prefettura: Antonietta è impegnata in politica da sempre. Aderisce giovanissima al Partito Comunista e fonda e presiede la Lega femminile rossa a Livorno Piemonte, oggi Livorno Ferraris in provincia di Vercelli: attivissima nei comizi durante il Biennio rosso, finge di non occuparsi più di politica con l’avvento del fascismo ma nasconde la bandiera della Lega con la speranza di poterla “tirar fuori in un tempo non lontano”. Gliela trovano nel 1928 e viene schedata nel Casellario politico centrale. Una donna dalle eccezionali doti di aggregazione che al contrario la Prefettura descrive come “dotata di mediocre cultura e intelligenza”. Muore nel 1930, a 75 anni.

Rosa è invece una casalinga che inciampa – caso o volontà? – nella figura di Luigi Bertoni, noto anarchico ticinese, che pare aver conosciuto quando, con il marito Giuseppe Albertini, segretario comunale, era migrata in Svizzera. Quando reimpatriano, nel 1927, Rosa ha 72 anni, il marito è pensionato e abitano a Milano dove, però, risiede anche il Bertoni: questo basta perché inizino le indagini sul suo conto e per schedarla nel Casellario politico.

Vicende che hanno dell’incredibile ma non così dissimili da alcuni fatti di cronaca che si stanno verificando nell’oggi ‘moderno’ e democratico del XXI secolo.

Tra le tante difficoltà che molte donne hanno dovuto affrontare, l’emigrazione: oltre alle migrazioni ‘interne’, dalle valli del biellese alla Valsesia, dalla campagna alla grande Torino, alcune di loro sono spesso partite e tornate da Paesi anche molto lontani, gli States, la Russia ma anche Francia, la Svizzera e Argentina portandosi dietro figlio anche piccoli o mariti malati. Le immaginiamo con bauli e fagotti cercare di reinventarsi nel Paese straniero, del quale normalmente non comprendono neppure la lingua, una serenità famigliare e un’indipendenza economica difficili da raggiungere.

Tra le tante difficoltà che molte donne hanno dovuto affrontare, l’emigrazione: oltre alle migrazioni ‘interne’, dalle valli del biellese alla Valsesia, dalla campagna alla grande Torino, alcune di loro sono spesso partite e tornate da Paesi anche molto lontani, gli States, la Russia ma anche Francia, la Svizzera e Argentina portandosi dietro figlio anche piccoli o mariti malati. Le immaginiamo con bauli e fagotti cercare di reinventarsi nel Paese straniero, del quale normalmente non comprendono neppure la lingua, una serenità famigliare e un’indipendenza economica difficili da raggiungere.

Caparbietà e spirito avventuroso spingono per esempio Amalia Campagnolo, veneta che arriva a Biella come operaia ritorcitrice, a diventare “attiva e importante emissaria” del Partito Comunista Italiano all’estero: perquisita nel 1932, le trovano un passaporto spagnolo falso, intestato a Maria Ortiz – spesso le false identità avevano nomi spagnoli, forse per la somiglianza con l’italiano – con tanto di foglietto che illustrava come si sarebbe dovuta comportare in caso di cattura. Subito arrestata, viene mandata a Ponza per 5 anni di confino ma qui viene definita di “cattiva condotta” perché frequenta i confinati comunisti più pericolosi. Trasferita a Ventotene, viene poi liberata nel 1939. Scarcerata ma “mai ravveduta”, dice la Prefettura, e infatti parteciperà alla Resistenza nel Biellese al Comando regionale delle Brigate “Garibaldi” per poi diventare, caso raro per una donna, comunista e partigiana, dirigente della Federazione italiana operai tessili, restando fino alla morte sempre attiva nell’Anpi e nell’Anppia: una vita sola ma fatta di tante vite sovrapposte, tutte a scorrere in tempi difficili ma entusiasmanti.

Tra le vicende più incredibili quella di Emma Quazza, che viaggia più volte tra il Piemonte e gli USA e che, conoscente o amica di Gaetano Bresci, la cui mano uccise re Umberto I, non si saprà mai bene, viene schedata come sovversiva dalla Prefettura di Novara che la definisce “di svegliata intelligenza, di cultura superficiale, conosce bene l’inglese” ma ne sminuisce la presa sui compagni del partito anarchico.

Tra le vicende più incredibili quella di Emma Quazza, che viaggia più volte tra il Piemonte e gli USA e che, conoscente o amica di Gaetano Bresci, la cui mano uccise re Umberto I, non si saprà mai bene, viene schedata come sovversiva dalla Prefettura di Novara che la definisce “di svegliata intelligenza, di cultura superficiale, conosce bene l’inglese” ma ne sminuisce la presa sui compagni del partito anarchico.

In realtà è talmente amata in America che il consolato di New York riferisce al ministero dell’Interno che, tornata a Paterson con la madre nel 1903, viene accolta in trionfo e intervistata da alcuni giornali. Una vita da film che finisce come un film: dopo essere tornata più volte negli States ritorna a casa da donna talmente agiata da far studiare i fratelli e poi sposare l’industriale Ermenegildo Piana di Croce Mosso. Da anarchica a benestante borghese, ottiene il nullaosta dalla Prefettura nel 1924.

A rendere ancora più vive le vicende di queste nostre nonne e bisnonne, l’uso sapiente che l’autore attribuisce a Indici e documenti, vere ‘guide di lettura’ per orientarsi tra le molteplici vicende narrate. Stesso valore hanno le poderose e succulente note, a volte anche note di note, che approfondiscono ogni aspetto della narrazione, soprattutto i legami famigliari delle donne con la famiglia di origine, con fidanzati, mariti e figli, mai secondari.

Donne, allora, che vivono vite dense, intrise di passione, coraggio, determinazione, spregio del pericolo, coerenza, attivismo, passione per la vita e la politica. Donne che vivono di poco, fanno bagagli in fretta, usano documenti falsi e si creano false identità: nel leggere le loro storie, qui narrate una dopo l’altra, capiamo che nessuna è più importante dell’altra, vale l’ordine alfabetico, come a scuola, che te le fa immaginare nella loro quotidianità, nel loro ‘normale’ eroismo.

Sebben che siamo donne stimola l’immaginazione: ce le fa vedere nelle loro case, fabbriche, campi o treni e navi, con i figli dalle ginocchia sbucciate, gli scialli lavorati ai ferri sulle spalle e i capelli, se ancora lunghi, raccolti in trecce vezzose. Ma sono tenaci, dure come l’acciaio, capaci di molto, forse di tutto.

Donne di un secolo fa, del nostro più vicino passato, che ci possono insegnare come, criticando e denunciando un presente di ingiustizie e fascismi, si possa contribuire a costruire un nuovo futuro.

Elisabetta Dellavalle, giornalista, collabora anche con la Stampa

Pubblicato martedì 31 Gennaio 2023

Stampato il 04/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/la-sorellanza-politica-ritrovata-perche-la-lotta-non-e-mai-finita/