Il 28 ottobre 1922 non c’è stata la Marcia su Roma; eppure il regime mussoliniano si adoperò con ogni mezzo propagandistico e autocelebrativo per trasformare quella data nel giorno fondativo del fascismo, depotenziando le ricorrenze precedenti, quella sansepolcrista del 1919 e quella di costituzione del Partito nel novembre del 1921. Non solo, dunque, la mitizzazione del 28 ottobre divenne una sorta di palinsesto dell’immediato passato, ma per l’intero ventennio funse anche e paradossalmente da scatola vuota riempibile con narrazioni sempre diverse.

Il 28 ottobre 1922 non c’è stata la Marcia su Roma; eppure il regime mussoliniano si adoperò con ogni mezzo propagandistico e autocelebrativo per trasformare quella data nel giorno fondativo del fascismo, depotenziando le ricorrenze precedenti, quella sansepolcrista del 1919 e quella di costituzione del Partito nel novembre del 1921. Non solo, dunque, la mitizzazione del 28 ottobre divenne una sorta di palinsesto dell’immediato passato, ma per l’intero ventennio funse anche e paradossalmente da scatola vuota riempibile con narrazioni sempre diverse.

Forse la data si prestò a questa pratica anche perché in quel piovoso sabato d’autunno di cento anni fa i fascisti presero sì possesso di molte città italiane, ma a Roma la vera sfilata delle camicie nere avvenne il 31 ottobre, a conti fatti, quando cioè Vittorio Emanuele III aveva rinunciato a firmare lo stato d’assedio consegnando il Paese nelle mani di Mussolini. Parlare di questa data a un secolo di distanza è quindi fondamentale non tanto per ricostruire cosa esattamente accadde quel giorno ma per guardarne in profondità l’abisso simbolico e il concreto cambio di paradigma politico che il 1922, tutto intero (e non solo il 28 ottobre), ha significato per l’Italia. Numerosissimi sono perciò i volumi arrivati in libreria in occasione di questo buio centenario. Tra questi ne abbiamo scelti alcuni tra i più divulgativi, da una parte, ma anche tra quelli che meglio indagano specificamente certi aspetti della Marcia su Roma.

Come lettura introduttiva, molto aneddotica ma altrettanto emozionante, alla parabola mussoliniana, suggeriamo un volume che potrebbe (o dovrebbe) essere adottato come libro di educazione civica nelle scuole, quantomeno negli istituti superiori: si tratta di Mussolini. Il capobanda di Aldo Cazzullo (Mondadori, pp. 350, € 19); significativo è il sottotitolo del lavoro del giornalista piemontese, Perché dovremmo vergognarci del fascismo, dove lo sforzo è infatti tutto proiettato a trascinare i lettori sulla sponda emotiva di una condanna viscerale di quanto commesso dal “capobanda” e dai suoi “bravacci” nell’arco del ventennio. Quello che ne esce – come è giusto – è il ritratto di un Mussolini senza scrupoli, percorso da passioni, sì, ma anche da odi torbidi, a capo di un movimento e poi di un partito che è stato, a tutti gli effetti e in molti momenti, una vera e propria associazione a delinquere.

Come lettura introduttiva, molto aneddotica ma altrettanto emozionante, alla parabola mussoliniana, suggeriamo un volume che potrebbe (o dovrebbe) essere adottato come libro di educazione civica nelle scuole, quantomeno negli istituti superiori: si tratta di Mussolini. Il capobanda di Aldo Cazzullo (Mondadori, pp. 350, € 19); significativo è il sottotitolo del lavoro del giornalista piemontese, Perché dovremmo vergognarci del fascismo, dove lo sforzo è infatti tutto proiettato a trascinare i lettori sulla sponda emotiva di una condanna viscerale di quanto commesso dal “capobanda” e dai suoi “bravacci” nell’arco del ventennio. Quello che ne esce – come è giusto – è il ritratto di un Mussolini senza scrupoli, percorso da passioni, sì, ma anche da odi torbidi, a capo di un movimento e poi di un partito che è stato, a tutti gli effetti e in molti momenti, una vera e propria associazione a delinquere.

Riadattando una quantità di studi scientifici all’avvincente verve della sua penna da giornalista, Cazzullo ripercorre i punti più vergognosi non solo della storia del fascismo ma anche delle miserie morali dell’uomo “spietato e cattivo” che l’ha impersonato. Fu capace di tutto, il capobanda: imprigionare in manicomio un’amante e il proprio figlio; scatenare la violenza delle squadracce prima e dopo la presa del potere; far uccidere migliaia di donne e bambini per reprimere la rivolta della Cirenaica, tra il 1928 e il 1932; condurre una oscena guerra di aggressione in Etiopia e seguire Hitler nella follia delle leggi razziali.

Dalle pagine di Mussolini. Il capobanda emerge piuttosto chiaramente la progressiva sovrapposizione, nel corso del ventennio, tra il fascismo e il mussolinismo (cosa non immediata dato che all’inizio Mussolini doveva fare i conti con le altre anime del partito), un regime che sbaraglia l’idea di governo liberale e si sostituisce allo Stato, trascinato dai luttuosi capricci di un duce che ha fatto della violenza e del controllo poliziesco la pariglia del proprio esercizio di potere. E se Gobetti disse che il fascismo non era sbucato fuori dal nulla ma era, anzi, “l’autobiografia della nazione”, Cazzullo dimostra tuttavia la propria tesi, ovvero che non tutti gli italiani sono stati fascisti; molti caddero nella trappola, certo, ma se si fosse trattato di una totalità “che motivo c’era di mantenere una polizia politica e il Tribunale speciale?”.

Dalle pagine di Mussolini. Il capobanda emerge piuttosto chiaramente la progressiva sovrapposizione, nel corso del ventennio, tra il fascismo e il mussolinismo (cosa non immediata dato che all’inizio Mussolini doveva fare i conti con le altre anime del partito), un regime che sbaraglia l’idea di governo liberale e si sostituisce allo Stato, trascinato dai luttuosi capricci di un duce che ha fatto della violenza e del controllo poliziesco la pariglia del proprio esercizio di potere. E se Gobetti disse che il fascismo non era sbucato fuori dal nulla ma era, anzi, “l’autobiografia della nazione”, Cazzullo dimostra tuttavia la propria tesi, ovvero che non tutti gli italiani sono stati fascisti; molti caddero nella trappola, certo, ma se si fosse trattato di una totalità “che motivo c’era di mantenere una polizia politica e il Tribunale speciale?”.

Tra i volumi dedicati all’alba del fascismo e in particolare all’insurrezione culminata nella Marcia su Roma, abbiamo soffermato la nostra attenzione sul lavoro più raffinatamente divulgativo di Ezio Mauro, L’anno del fascismo. 1922. Cronache della Marcia su Roma (Feltrinelli) e su quello invece più scientifico di Mauro Canali e Clemente Volpini, Gli uomini della Marcia su Roma (Mondadori). Ezio Mauro dà ritmo al libro scandendolo come un calendario dell’avvento: dieci capitoli per ognuno dei mesi del fatidico anno che condusse Mussolini al potere. Gennaio prende le mosse dal capodanno della Società ginnastica sempre avanti! di Bologna; qualcuno ha sparso la voce che nella palestra si canta L’Internazionale e gli squadristi iniziano la missione punitiva. Bombe, manganellate, vetri infranti: con quindici feriti tra comunisti e socialisti e “con centocinquantun bossoli per terra finiva la prima notte di gennaio e cominciava il 1922 italiano, l’anno del fascismo”. Anno emblematico perché preconizza quel che sarà il ventennio: la politica della rabbia e della violenza come forma di sopraffazione, lo sfregio volontario della democrazia e del parlamento, lo scontro ideologico scaduto a prepotenza e “la ritualità che soppianta la cultura” e semina, prima di giungere al potere, almeno tremila vittime.

Tra i volumi dedicati all’alba del fascismo e in particolare all’insurrezione culminata nella Marcia su Roma, abbiamo soffermato la nostra attenzione sul lavoro più raffinatamente divulgativo di Ezio Mauro, L’anno del fascismo. 1922. Cronache della Marcia su Roma (Feltrinelli) e su quello invece più scientifico di Mauro Canali e Clemente Volpini, Gli uomini della Marcia su Roma (Mondadori). Ezio Mauro dà ritmo al libro scandendolo come un calendario dell’avvento: dieci capitoli per ognuno dei mesi del fatidico anno che condusse Mussolini al potere. Gennaio prende le mosse dal capodanno della Società ginnastica sempre avanti! di Bologna; qualcuno ha sparso la voce che nella palestra si canta L’Internazionale e gli squadristi iniziano la missione punitiva. Bombe, manganellate, vetri infranti: con quindici feriti tra comunisti e socialisti e “con centocinquantun bossoli per terra finiva la prima notte di gennaio e cominciava il 1922 italiano, l’anno del fascismo”. Anno emblematico perché preconizza quel che sarà il ventennio: la politica della rabbia e della violenza come forma di sopraffazione, lo sfregio volontario della democrazia e del parlamento, lo scontro ideologico scaduto a prepotenza e “la ritualità che soppianta la cultura” e semina, prima di giungere al potere, almeno tremila vittime.

L’affaccio sul 1922 è dunque cupo come lo sono i segni che un pronunciatore d’oracoli potrebbe leggere in cielo e in terra, e che Ezio Mauro – grazie a una certosina consultazione delle cronache dei giornali dell’epoca conservati alla Fondazione Feltrinelli – allinea qua e là nel libro rendendo ancor più grottesca (se non fosse stata tragica) – la ricostruzione degli eventi: “il metro di neve caduto a Palermo, gli orologi da tasca che si fermano improvvisamente […], l’anarchico Antonio D’Alba, da poco rimesso in libertà dopo l’attentato al re, sorpreso in ginocchio a brucare l’erba di un prato”. D’altronde sarà un anno elettrico e folle durante il quale un esercito di partito strapperà allo Stato l’esercizio della forza. Anche per colpa di chi, dall’altra parte, si è dimostrato eccessivamente fiacco (come Facta) o ha peccato di miopia politica e non è riuscito a realizzare quell’alleanza tra democratici, socialisti (peraltro continuamente pronti a scindersi) e popolari che avrebbe potuto isolare il Fascio. Ma le debolezze altrui non bastano a spiegare o a giustificare il successo di Mussolini; il grosso infatti lo fanno le squadracce con le loro violenze che mimano uno Stato parallelo e che seppelliscono, uno dietro l’altro, i Comuni annichiliti e caduti sotto le incursioni nere. Ne dà conto Giacomo Matteotti che nel marzo di quell’anno “presenta un vero e proprio libro nero del fascismo, cioè l’inchiesta socialista (più di 500 pagine, ndr) sulle gesta degli squadristi in Italia”.

L’intero 1922 serve dunque ai fascisti per liquidare definitivamente le sinistre (anche nei simboli) e per riposizionare con strategica sagacia il partito nei rapporti con la monarchia. A maggio giunge l’occasione di colpire i socialisti nel giorno che meglio liturgizza la radice del mito proletario: “È l’attacco diretto al Primo maggio: mentre Filippo Turati celebra […] la sua trentaduesima Festa del lavoro, […] a Milano una squadra con le mazze ferrate colpisce gli avversari”; non solo: di lì a poco si aprono le giornate di Ferrara, prova generale dell’insurrezione fascista orchestrata dal ras Italo Balbo (“inebriato dal culto dell’azione”), seguita a giugno da un braccio di ferro contro la tradizione rossa di Bologna. “Luglio somma l’assenza di governo con la vacuità dello Stato, la pavidità della magistratura, la debolezza delle polizie, lo smarrimento dei questori, la mancanza di autonomia dei prefetti, l’infragilimento del parlamento dileggiato”; addirittura Giolitti, a fine mese, pressato da Facta risponde: “Siamo nella merda, e ci resteremo”. O meglio, qualcuno prova a protestare contro le violenze: è l’Alleanza del lavoro che annuncia uno sciopero generale per l’inizio di agosto. “Proletariato contro squadrismo” scrive Mauro, ma non c’è partita poiché le forze in campo sono dispari e il Fascio, forte anche della connivenza delle forze di polizia, contiene le manifestazioni dei lavoratori e finisce per annettere nuovi “pezzi di sovranità locale espropriata”.

Ormai siamo alla frutta. E mentre a Pinerolo Facta festeggia la riconferma alla presidenza del Consiglio e i trent’anni di carriera parlamentare con un banchetto a cui sono invitati 300 senatori e 400 deputati, nella mente di Mussolini l’idea della Marcia diventa l’unica soluzione possibile alla situazione attuale; ma non una marcia davvero marziale come la pensano Bianchi e Balbo, ma “una rappresentazione insurrezionale e una sostanza legalitaria; una vittoria politica in una scenografia eversiva”, come se già prima di compierla, la natura della Marcia fosse quella di un palinsesto indefinitamente riscrivibile per alimentarne in futuro il mito. Così, nella convulsione degli ultimi giorni di ottobre, a partire dall’adunata napoletana del 24, si giocano le ultime carte della partita. I prefetti inondano il governo con messaggi di allarme, il generale Emanuele Pugliese appronta la difesa della capitale e Facta prepara il testo per lo stato d’assedio che, tuttavia, il re deciderà di non firmare, nella “notte più inquieta della monarchia, e anche una delle più buie”. Il 28 ottobre piove a dirotto e i fascisti arrivano a Roma alla spicciolata. La vera sfilata – non una marcia – avverrà il martedì successivo, il 31, sotto un bel sole autunnale e con l’avallo del re. “Resta la grande incompiuta, quella Marcia che ha sconvolto l’ordine democratico in tutto il Centro-Nord d’Italia e che adesso ristagna nelle strade di Roma”. È la fine dell’insurrezione e l’inizio dell’era fascista.

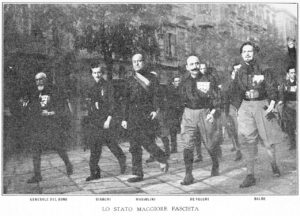

In copertina al volume di Mauro Canali e Clemente Volpini dedicato agli uomini della Marcia su Roma campeggia il particolare di una tela di Giacomo Balla del 1932. Rappresenta i quadrumviri e Mussolini durante il vittorioso corteo romano del 31 ottobre 1922. Il quadro venne dipinto in occasione del decennale della Marcia ma Balla utilizzò per l’opera – in stile decisamente realista – il retro di una sua tela del 1913, Velocità astratta, invece del tutto futurista, basata com’è sulla molteplicità simultanea degli oggetti evocanti il veloce passaggio di un’automobile. Canali e Volpini ipotizzano che l’aver utilizzato il retro di una tela “suggerisce forse una rimozione da parte del fascismo di quei quattro, che potevano disturbare la costruzione in atto del ‘mito’ mussoliniano”.

In copertina al volume di Mauro Canali e Clemente Volpini dedicato agli uomini della Marcia su Roma campeggia il particolare di una tela di Giacomo Balla del 1932. Rappresenta i quadrumviri e Mussolini durante il vittorioso corteo romano del 31 ottobre 1922. Il quadro venne dipinto in occasione del decennale della Marcia ma Balla utilizzò per l’opera – in stile decisamente realista – il retro di una sua tela del 1913, Velocità astratta, invece del tutto futurista, basata com’è sulla molteplicità simultanea degli oggetti evocanti il veloce passaggio di un’automobile. Canali e Volpini ipotizzano che l’aver utilizzato il retro di una tela “suggerisce forse una rimozione da parte del fascismo di quei quattro, che potevano disturbare la costruzione in atto del ‘mito’ mussoliniano”.

Il lavoro degli autori è infatti finalizzato a colmare l’assenza di una sistematica ricerca archivistica sui quattro uomini che affiancarono, o addirittura sostituirono Mussolini nell’organizzare l’insurrezione, nella certezza che lo studio delle loro personalità e delle loro diversissime parabole politiche “avrebbe portato a comprendere meglio alcune questioni […] della storia del primo fascismo, tra cui l’eclettismo della sua ideologia originaria”. Così, prima dei due capitoli finali dedicati più in generale alla presa del potere, al lungo golpe che culminò nell’ottobre del 1922, il libro offre per ogni quadrumviro un ritratto che finalmente scava nel passato di questi uomini, anche sulla scorta di documenti finora mai consultati in maniera organica.

Michele Bianchi emerge come mente politica raffinata, quasi in grado di offuscare quella del capo. Originario della Calabria, nei primi anni del Novecento conosce a Roma il sindacalismo rivoluzionario e la solidarietà di classe, “posizioni radicali che lo pongono all’estrema sinistra del Psi”. Più di una volta viene denunciato per propaganda sovversiva contro il re, e più di una volta lotta all’interno del partito per sostenere l’ala massimalista. Studia Giurisprudenza a Napoli e cambia spesso domicilio per eludere gli agenti di sicurezza sempre sulle sue tracce; organizza scioperi e scrive articoli infuocati contro i nazionalisti che hanno voluto la guerra di Libia: non una guerra rivoluzionaria, ma una “violenza sopraffattrice” del tutto inutile per il proletariato. È però lo scoppio del primo conflitto mondiale a cambiare qualcosa nella testa di Bianchi: “Michelino si ritroverà presto ad ammainare quella che da sempre era stata una delle bandiere del sindacalismo rivoluzionario: la lotta al militarismo”.

Perché? Perché nel gruppo dirigente del sindacalismo rivoluzionario inizia a farsi strada l’idea che l’appoggio alle forze dell’Intesa (rappresentanti i valori democratici e liberali) potrebbe essere l’occasione di eliminare una volta per tutte l’osso duro della reazione incarnata dagli Imperi centrali. “Certo la democrazia non è la rivoluzione, ma è sempre meglio del Medioevo feudale austrotedesco, anche perché il trapasso dalla società borghese a quella socialista potrà avvenire solo con lo sviluppo massimo del capitalismo e dunque della democrazia”. Nasce così l’interventismo rivoluzionario di cui Bianchi è uno dei massimi esponenti in qualità di segretario del Fascio rivoluzionario d’azione internazionalista, poi assorbito nel Fascio d’azione rivoluzionaria. Gli interventisti rivoluzionari sono una minoranza nella vasta costellazione del socialismo (ma era davvero ancora socialismo?) tuttavia trovano una cassa di risonanza per le loro posizioni nel “Popolo d’Italia”, il giornale che Mussolini fonda nel novembre del 1914. Sono i confusi albori del fascismo che ancora deve trovare la propria collocazione politica e che di lì a poco, anche e soprattutto grazie a Michele Bianchi, si riposizionerà all’estrema destra dello scenario italiano.

Del tutto diversa è la radice politica di Cesare Maria De Vecchi, il più monarchico dei fascisti. Laureato in Giurisprudenza, si dedica da giovane alla pittura, alla poesia e all’arte (conseguirà una seconda laurea in Lettere e filosofia). Ma la grande esperienza della sua vita è la partecipazione al primo conflitto mondiale come comandante di batteria presso il 6° reggimento bombardieri. Proprio in virtù dei suoi meriti di guerra, Vittorio Emanuele III vorrà conferirgli il titolo di Conte di Val Cismon (valle tra Veneto e Trentino che vide De Vecchi protagonista di un’eroica azione). Sostenitore dell’impresa dannunziana di Fiume, il futuro quadrumviro si inserisce nel dibattito dell’orientamento politico che dovrà prendere il Fascio, specialmente quello torinese. L’attrito più forte è con Gioda: quest’ultimo, dopo la sconfitta elettorale del 1919, vorrebbe aprire agli operai, mentre De Vecchi, in accordo con lo spostamento a destra del gruppo dirigente milanese, si attesta su posizioni conservatrici, pensando al Fascio come a “un organismo quasi militare” e a quello piemontese, in particolare, come a un movimento assai vicino alla monarchia.

Il principale artefice del “semestre nero” della Valle Padana, il ras Italo Balbo si accosta al fascismo piuttosto tardi. Prima è un giovane spregiudicato e audace, tutto volto all’azione. Il fratello Fausto lo appassiona al rivoluzionarismo e al repubblicanesimo mazziniano, e solo nel dicembre del 1920, terminati con fatica gli studi universitari, si iscrive al Fascio ferrarese, lautamente finanziato dai proprietari terrieri e dagli agrari. Uomo dalle grandi doti organizzative, Balbo diventa la mente della militarizzazione dello squadrismo padano su vasta scala e colui che spingerà per esportare il modello insurrezionale sperimentato a Ferrara, Bologna e Ravenna, anche fuori della Pianura Padana e in particolare a Roma.

Infine c’è Emilio De Bono, “l’opportunista in camicia nera”, forse il più spiacevole tra i quadrumviri. Partecipa alla Grande Guerra che ha già cinquant’anni e giunge allora quasi ai vertici della gerarchia militare. È però un uomo di grandi difetti e di bassa caratura morale: oltre a una cultura grossolana intrisa di stereotipi, mostra “un’avarizia e una venalità senza limiti, una libido spiccata per l’ascesa sociale e politica, accompagnata da un’invidia incontenibile”. Al termine del conflitto lo preoccupa la smobilitazione e la paura che non gli vengano riconosciuti, soprattutto economicamente, i meriti raccolti in guerra. Il suo è insomma un reducismo conservatore, reazionario e meschino che punta il dito contro i governi liberali. Tenta opportunisticamente – e senza riuscirci – di introdursi nel mondo socialista e in quello popolare e più tardi si avvicina ai fascisti, “reclutato” da Balbo “per la nomina di un comando supremo in grado di centralizzare ancora di più la direzione delle squadre fasciste”.

Insomma, indagando la parabola politica dei quadrumviri fino alla vigilia dell’insurrezione, Canali e Volpini ci restituiscono un ritratto articolato e complesso della Marcia su Roma: una raffinata partita psicologica, un gioco d’azzardo composto da piccoli e circostanziati bluff; ma soprattutto il saggio mostra quanto il fascismo non possa essere semplicisticamente ricondotto al solo Mussolini, poiché diversi erano i fattori in gioco e diversi erano gli attori necessari a mettere in atto – a cavallo tra la via insurrezionale e quella istituzionale – la sottile strategia machiavellica che seppe aggirare, screditandoli, i vecchi governi liberali (e il loro guru Giovanni Giolitti) e confondere, portandole dalla propria parte, tutte le altre pedine sparse sullo scacchiere politico italiano, dalla monarchia alle forze armate, dalla massoneria al mondo dell’industria e della finanza.

Giacomo Verri, scrittore

Pubblicato sabato 29 Ottobre 2022

Stampato il 15/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/labisso-simbolico-e-il-cambio-di-paradigma-politico/