Carl Schmitt, celebre giurista del secolo scorso che ebbe rapporti non ambigui con il nazismo, scrisse un libro dal titolo Teoria del partigiano (edito in Italia da Adelphi), in cui tenta di riflettere sulla figura del partigiano e sulla sua guerra irregolare. Vi si può leggere un passo che ci può introdurre al saggio di Paolo Pezzino. Scrive Schmitt: «Vorrei ancora stabilire un ulteriore, quarto carattere distintivo dell’autentico partigiano: quello che Jover Zamor ha chiamato il carattere tellurico […] le lotte partigiane della seconda guerra mondiale […] sono una chiara dimostrazione che il legame con la terra, con la popolazione indigena e con le particolarità geografiche del Paese – montagne, foreste, giungla o deserto – non ha perso nulla della sua attualità».

In effetti, il carattere tellurico di cui scrive Schmitt non è altro che il legame tra paesaggio e Resistenza, anzi, quest’ultima è impensabile senza associarla a un luogo, a un contesto geografico naturale o urbano. La Resistenza dei Gap, per esempio, è diversa da quella dei partigiani dell’Italia del Nord fatta sulle montagne e in collina, così come questa è diversa dal movimento partigiano dei maquis (“macchia”, appunto) francesi, che vive tra boscaglie e boschi.

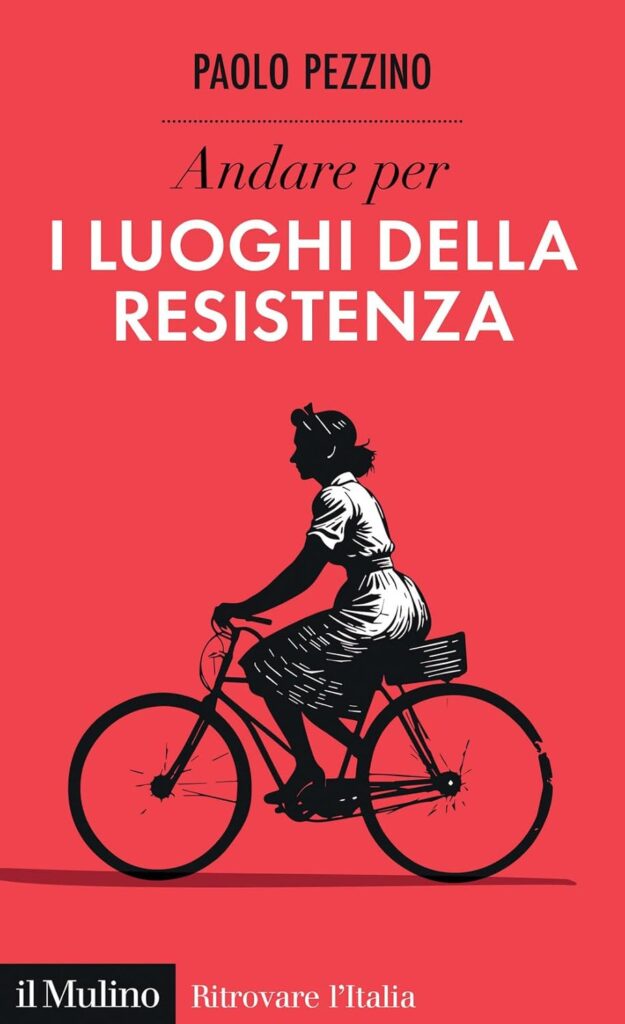

È di questi paesaggi che ci parla Andare per i luoghi della Resistenza. Non solo ce li racconta, ma ci invita anche a visitarli, pensandoli come luoghi fondativi dell’Italia che rinasce dopo il fascismo, la guerra e l’occupazione tedesca del nostro territorio. Si pensi alla montagna, a quella che Dante Livio Bianco chiamerà ‘la culla del partigianato’, ambiente ideale per la guerriglia partigiana ma durissima per la sopravvivenza fisica.

Durissime le Alpi, meno duri, invece, gli Appennini, grazie alla presenza di una discreta rete di comunicazioni e all’assenza di vallate profonde. Pezzino ricorda che una delle prime formazioni partigiane del Partito d’Azione di Livio Bianco e Duccio Galimberti si rifugiò nella Valle Stura, verso il borgo Rittana (Cuneo), soprannominato Paraloup, cioè rifugio del lupo.

In «quelle baite transitarono numerosi antifascisti», scrive Pezzino, e cita poi Nuto Revelli: «qui a Paraloup ho respirato attimi di libertà totale». Si pensi ancora al sacrario eretto su un costone di roccia ai piedi della Maiella, nel Comune di Taranta Peligna, in questi luoghi combatterono e morirono i partigiani della Brigata Maiella, combattenti associati all’esercito alleato. E non si possono tacere le Langhe di Fenoglio e il circuito dei “Sentieri della libertà”, che ci fanno ripercorrere le zone dei resistenti e la città di Alba. A Montefiorino (Modena) e in Val d’Ossola, invece, si sperimentarono effimere e utopiche repubbliche partigiane.

Diverso è il contesto delle pianure e delle realtà urbane: la pianura Padana, il delta del Po, le città come Roma o Milano. Nella capitale, l’indirizzo imprescindibile non può che essere via Rasella, teatro di una celebre azione dei Gap romani. Pezzino scrive: «La vita dei gappisti era particolarmente dura: rispetto ai partigiani di montagna, non potevano contare sul clima di cameratismo e solidarietà che si creava in una banda, dato che erano tenuti a una clandestinità rigorosa, e strutturati in piccoli gruppi compartimentali». Nelle città, la Resistenza sperimenta disagi diversi, forse quello più acuto è la contiguità con il nemico e la vulnerabilità dovuta alle delazioni, come si può vedere in Roma città aperta di Rossellini. Naturalmente, l’autore si sofferma anche sulla conseguente rappresaglia delle Fosse Ardeatine.

Ma, a mio parere, tra i tanti luoghi che l’autore recensisce, noti e meno noti, c’è – nel capitolo La resistenza divisa – uno sito geografico critico: le malghe di Porzûs, dove conflissero, teoricamente e praticamente, modi diversi di intendere la Resistenza e dove perciò avvenne l’eccidio della Brigata Osoppo. Le malghe di Porzûs sono situate nel territorio di Faedis, nel Friuli orientale, e qui alcuni gappisti comandati da Mario Toffanin, detto ‘Giacca’, uccisero 17 partigiani della Osoppo.

Forse questo luogo, più di altri, ci restituisce la complessità della Resistenza, su questo fronte orientale alle prese con le frizioni con l’esercito Popolare di Liberazione jugoslavo di Tito: «L’unità della Resistenza, in quella particolare zona rappresentata dai territori al confine nord-orientale – si legge nel libro di Pezzino – fu messa in crisi dalla questione nazionale, orientale, che evidenziò e dette consistenza alle contraddizioni dell’alleanza fra il Partito comunista e le altre forze antifasciste: la partecipazione alla guerra di Liberazione di un Partito comunista destinato a diventare, anche grazie a quella partecipazione, il più forte del mondo occidentale fu una delle questioni politiche di fondo della Resistenza italiana, che assunse carattere dirompente in quelle zone di confine investite dalle pretese annessionistiche della Resistenza jugoslava, sostenute a vari livelli dai comunisti italiani, almeno finché potevano godere dell’appoggio di Stalin».

«In questo contesto – prosegue l’autore – le finalità della lotta armata vennero completamente stravolte, e le tre guerre individuate nella Resistenza da Claudio Pavone – di liberazione nazionale, civile e di classe – in queste zone non trovarono alcuna composizione, sia pure faticosamente unitaria».

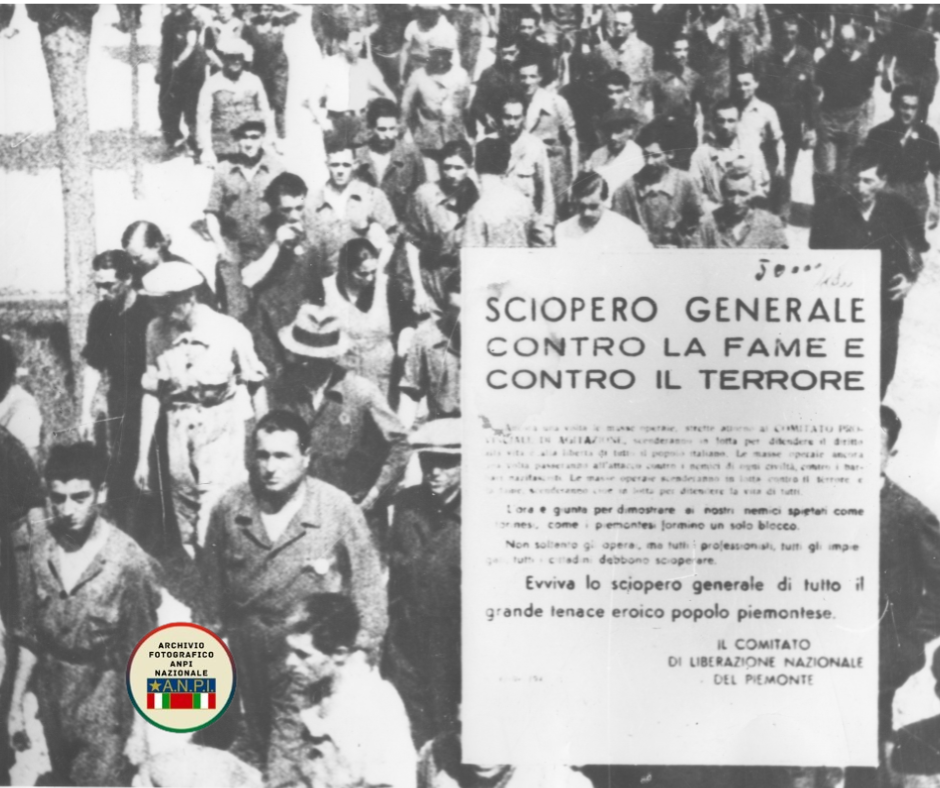

Ma i luoghi della Resistenza al nazifascismo possono essere anche civili: una fabbrica che si ferma per protesta contro il regime, l’isola di Ventotene (dove si elaborò il sogno di un’Europa libera e democratica), il sentiero dove pedalava una giovane staffetta partigiana, l’aula universitaria dove alcuni docenti esercitavano una silenziosa opposizione…

Sono gli stessi luoghi in cui il nazifascismo ha mostrato la sua essenza più violenta: Marzabotto o Bassano del Grappa e Piazzale Loreto, luoghi di eccidi di civili e impiccagione di partigiani. Insomma, ancora una volta conviene rileggere le solenni parole di Calamandrei: «Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati».

Sono gli stessi luoghi in cui il nazifascismo ha mostrato la sua essenza più violenta: Marzabotto o Bassano del Grappa e Piazzale Loreto, luoghi di eccidi di civili e impiccagione di partigiani. Insomma, ancora una volta conviene rileggere le solenni parole di Calamandrei: «Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati».

Pubblicato sabato 6 Settembre 2025

Stampato il 28/01/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/va-e-vedi-dove-abbiamo-combattuto-il-nazifascismo-accompagnati-da-paolo-pezzino/