Hanno spezzato le mie illusioni, hanno disperso le mie ragioni, ma io sogno ancora.

Hanno spezzato le mie illusioni, hanno disperso le mie ragioni, ma io sogno ancora.

Non ruberanno la mia coscienza e non avranno la mia obbedienza, perché io vivo ancora.

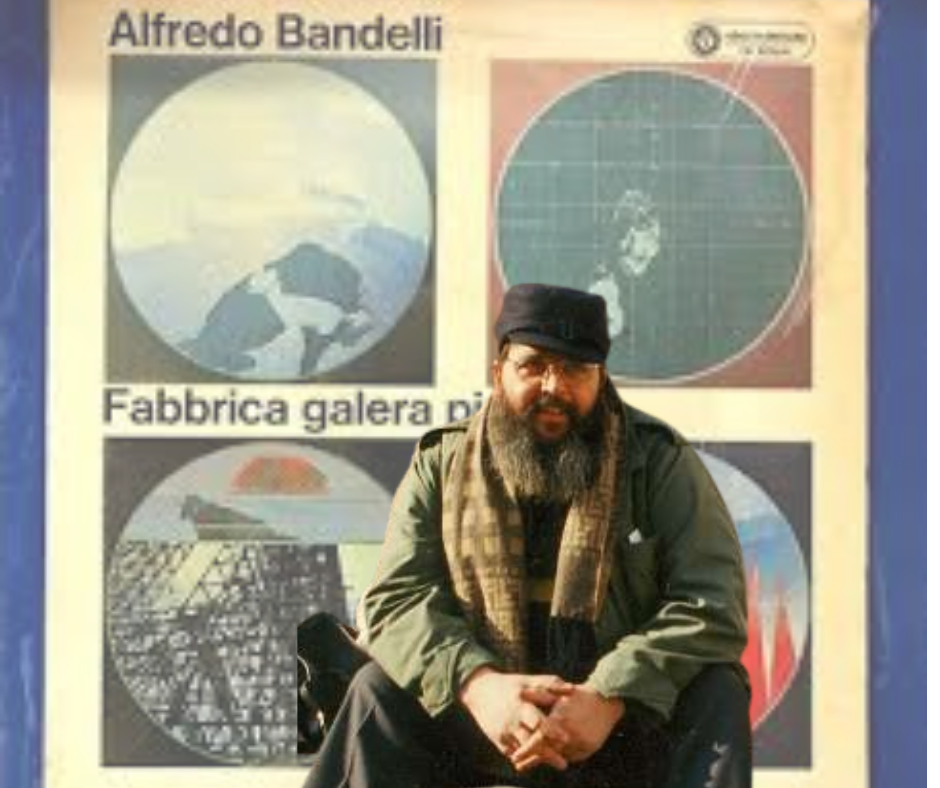

Alfredo Bandelli

Alfredo Bandelli, nato a Pisa il 5 dicembre 1945 e lì mancato prematuramente il 12 marzo 1994, in questo 2025 avrebbe compito ottant’anni, gli stessi della Liberazione dal nazifascismo. Avrebbe dunque doppiamente festeggiato, ricordando anche le vicissitudini del padre Enrico Bandelli, partigiano delle Brigate Garibaldi, che al nome di battaglia di Palle, insieme al battaglione guidato dal comandante Verga, agiva sulla montagna toscana dell’Abetone e su quelle piemontesi del cuneese, cercando di sconfiggere le forze nazifasciste.

Lo stesso Alfredo da bambino aveva visto la sua città in macerie, distrutta dai bombardamenti angloamericani e aveva conosciuto la miseria più nera. Insieme al padre aveva sopportato la fame e la disperazione del non avere più nulla, ma aveva conosciuto l’orgoglio di chi aveva combattuto per un Paese libero e democratico e sui racconti del padre aveva costruito il suo personale senso di giustizia, di etica, di solidarietà.

Sulle note di copertina del suo album Fabbrica galera piazza, edito da I Dischi del Sole nel 1974, è riportato uno scritto in cui Bandelli spiegava la radice delle sue canzoni: “Il linguaggio che uso nelle mie canzoni non so bene da cosa prenda – sono purtroppo troppo ignorante per saperlo – ma è certo che l’unica musica che mi piace sono le canzoni popolari, fin da quando ero bambino e per anni mio padre mi cantava le canzoni partigiane, era l’unica forma di divertimento: fino a 16 anni non ho avuto né radio né televisione e le scuole elementari le ho fatte quasi tutte in un collegio per poveri (…); la miseria in casa mia si esprimeva sempre in forme estremamente violente”.

Sulle note di copertina del suo album Fabbrica galera piazza, edito da I Dischi del Sole nel 1974, è riportato uno scritto in cui Bandelli spiegava la radice delle sue canzoni: “Il linguaggio che uso nelle mie canzoni non so bene da cosa prenda – sono purtroppo troppo ignorante per saperlo – ma è certo che l’unica musica che mi piace sono le canzoni popolari, fin da quando ero bambino e per anni mio padre mi cantava le canzoni partigiane, era l’unica forma di divertimento: fino a 16 anni non ho avuto né radio né televisione e le scuole elementari le ho fatte quasi tutte in un collegio per poveri (…); la miseria in casa mia si esprimeva sempre in forme estremamente violente”.

E proseguiva: “Ricordo quando mio padre raccoglieva cicche e stracci e passavo lunghe giornate con lui in giro: mi raccontava fatti bellissimi che gli erano successi da partigiano, mi raccontava di un mondo diverso dove i poveri erano eroi e sparavano per cacciare i fascisti e i padroni. Ebbene, io a quei racconti mi ci aggrappavo come a un’àncora di salvezza e quelle canzoni che in particolari periodi di sconforto facevano piangere mio padre, entravano nella mia testa e mi venivano in mente nei momenti più impensati. Ecco la mia matrice culturale: quella cultura vive in me come io vivo in lei. Allora non lo sapevo, ma quelle canzoni stavano aprendomi delle prospettive di vita diversa perché il fatto che mio padre mi dicesse ‘ho fatto questo insieme agli altri’ mi stava convincendo che era possibile farlo ancora, prendersi con la violenza un potere alternativo a quello del sistema ed esercitarlo nella pratica fino a sconfiggere il sistema”.

E proseguiva: “Ricordo quando mio padre raccoglieva cicche e stracci e passavo lunghe giornate con lui in giro: mi raccontava fatti bellissimi che gli erano successi da partigiano, mi raccontava di un mondo diverso dove i poveri erano eroi e sparavano per cacciare i fascisti e i padroni. Ebbene, io a quei racconti mi ci aggrappavo come a un’àncora di salvezza e quelle canzoni che in particolari periodi di sconforto facevano piangere mio padre, entravano nella mia testa e mi venivano in mente nei momenti più impensati. Ecco la mia matrice culturale: quella cultura vive in me come io vivo in lei. Allora non lo sapevo, ma quelle canzoni stavano aprendomi delle prospettive di vita diversa perché il fatto che mio padre mi dicesse ‘ho fatto questo insieme agli altri’ mi stava convincendo che era possibile farlo ancora, prendersi con la violenza un potere alternativo a quello del sistema ed esercitarlo nella pratica fino a sconfiggere il sistema”.

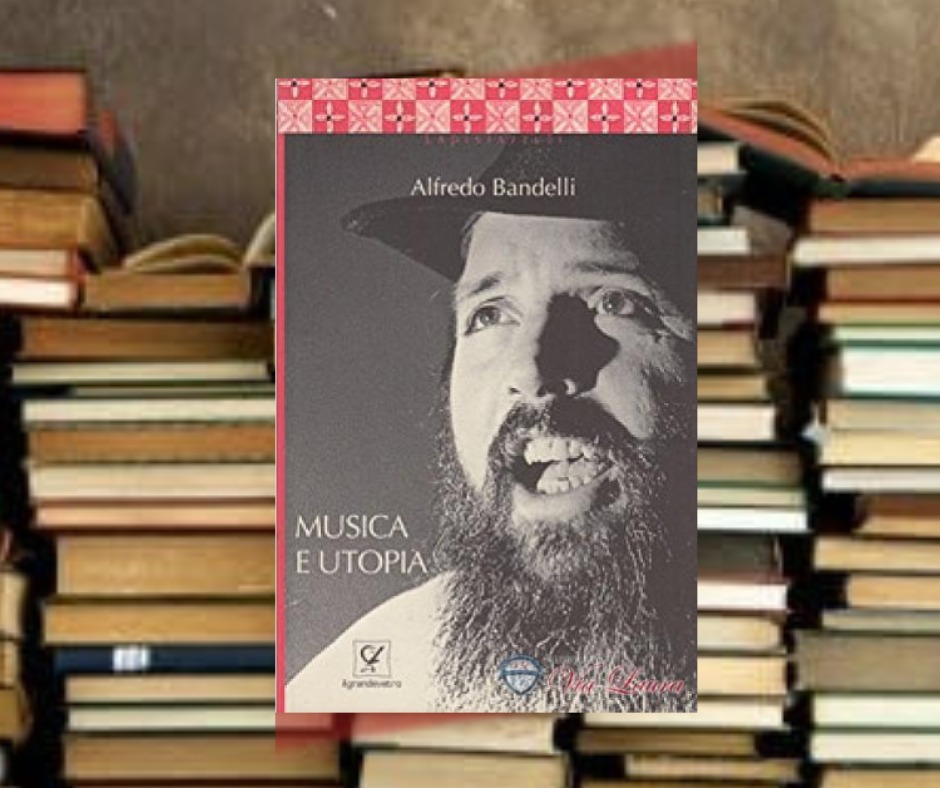

Alfredo Bandelli. Musica e Utopia (Circolo Il Grandevetro, 2006), a cura di Evelin Bandelli, Luigi Cunsolo, Paolo Del Genovese, Marcello Pantani, è invece un volume che lo racconta attraverso i testi delle sue canzoni, alcune fotografie, una serie di poesie sparse e le voci di chi gli è stato vicino: una raccolta di testimonianze che rende l’intensità di un’esperienza biografica e artistica che colloca il cantautore pisano tra i protagonisti della storia culturale del nostro Paese.

Alfredo Bandelli. Musica e Utopia (Circolo Il Grandevetro, 2006), a cura di Evelin Bandelli, Luigi Cunsolo, Paolo Del Genovese, Marcello Pantani, è invece un volume che lo racconta attraverso i testi delle sue canzoni, alcune fotografie, una serie di poesie sparse e le voci di chi gli è stato vicino: una raccolta di testimonianze che rende l’intensità di un’esperienza biografica e artistica che colloca il cantautore pisano tra i protagonisti della storia culturale del nostro Paese.

È grazie ai tanti ricordi di chi lo ha conosciuto, di chi ha lavorato con lui, di chi ci ha convissuto, che il ritratto di Alfredo Bandelli si compone e si rivela nella sua dimensione di cantautore, di artista, di libero pensatore, lui che aveva lavorato per tanti anni in modo saltuario, cercando di stare alle regole ma cambiando spesso lavoro, licenziato più volte per la sua innata forma di ribellione al potere. Operaio era la professione nella quale si identificava di più, orgoglioso di appartenere alla classe lavoratrice. Quella di chi si sporca le mani per portare a casa il pane. Perché anche la canzone, in quei tempi febbrili di lotte e di speranze, in cui si cantava nelle fabbriche, nei campi, nelle piazze, scrivere e cantare canzoni era un mestiere artigiano. Serviva avere le mani dentro la pasta del vivere quotidiano, tra disoccupazione, sfruttamento, violenze di Stato, trame nascoste, e le orecchie dritte a carpire parole che circolavano per le strade, nelle università, che impregnavano i luoghi di lavoro; servivano occhi svelti a immortalare scene e immagini da tradurre in versi; la mente operativa e fervida per carpire le dinamiche di una società torbida che strappava agli individui il diritto alla dignità.

È grazie ai tanti ricordi di chi lo ha conosciuto, di chi ha lavorato con lui, di chi ci ha convissuto, che il ritratto di Alfredo Bandelli si compone e si rivela nella sua dimensione di cantautore, di artista, di libero pensatore, lui che aveva lavorato per tanti anni in modo saltuario, cercando di stare alle regole ma cambiando spesso lavoro, licenziato più volte per la sua innata forma di ribellione al potere. Operaio era la professione nella quale si identificava di più, orgoglioso di appartenere alla classe lavoratrice. Quella di chi si sporca le mani per portare a casa il pane. Perché anche la canzone, in quei tempi febbrili di lotte e di speranze, in cui si cantava nelle fabbriche, nei campi, nelle piazze, scrivere e cantare canzoni era un mestiere artigiano. Serviva avere le mani dentro la pasta del vivere quotidiano, tra disoccupazione, sfruttamento, violenze di Stato, trame nascoste, e le orecchie dritte a carpire parole che circolavano per le strade, nelle università, che impregnavano i luoghi di lavoro; servivano occhi svelti a immortalare scene e immagini da tradurre in versi; la mente operativa e fervida per carpire le dinamiche di una società torbida che strappava agli individui il diritto alla dignità.

Alfredo Bandelli aveva tutti questi talenti e li ha messi a disposizione di una comunità vasta e varia che aveva bisogno di un maestro artiere che forgiasse strofe e melodie dentro cui incanalare le aspirazioni e i desideri di chi sperava in un mondo più egualitario e giusto: “Mio padre – racconta Selene Bandelli – aveva il sogno di costruire un mondo dove tutti avessero dignità, rispetto e diritto di parola”.

“L’ultima volta che vidi Alfredo era a Roma, a casa mia, non ricordo più perché fosse lì ma ricordo che cantava […]. Alfredo aveva una vena melodica straordinaria, ed è un miracolo italiano, forse l’ultimo miracolo che ancora sappiamo fare”. Così lo descriveva Giovanna Marini, nella prefazione del volume citato, riconoscendo in Bandelli una capacità eccezionale di comunicare attraverso la canzone anche temi e concetti pregni di rabbia e contestazione, per la capacità che aveva di “emozionarsi cantando”. Questa sua particolarità faceva di lui un cantore “mai freddo, mai tecnico, sempre e solo emozionato” e con un obiettivo molto chiaro in testa: far capire alle persone la propria condizione e trovare la forza per reagire contro un potere che generava disuguaglianze, qualunque esso fosse. Bandelli, secondo Giovanna Marini “individuava nel senso di potere e nel potere stesso l’origine dell’ingiustizia nel mondo, l’origine dei nostri mali”. La sua autenticità gli permetteva di scrivere canzoni che andassero dritte allo scopo “mantenendo (e questo è un altro miracolo di Bandelli) la loro carica poetica anche in discorsi, riflessioni, che difficilmente sono esprimibili con poesia in una canzone”.

Secondo Ivan Della Mea, Bandelli era “il vero cantore del Sessantotto e dintorni e contorni”, uno che quando interpretava le sue canzoni ci metteva se stesso, la sua ragione, la sua storia, il suo vissuto. “Ho trovato in lui il compagno raro capace di disarmante dolcezza umana e di lucida rabbia culturale e politica e sociale e quindi, e ancora, umana”, aggiungeva. Certamente un autore da annoverare tra quelli più icastici nel panorama della musica popolare italiana del passato recente. Talmente addentro alla cultura popolare da rifiutare la paternità delle sue canzoni. È noto infatti quanto Alfredo Bandelli ci tenesse a firmare le proprie canzoni con la dicitura: “parole e musica del proletariato”, nell’idea che il suo lavoro fosse la risultante di un percorso collettivo del quale facevano parte la massa di individui che in quelle melodie e nelle parole trovavano modo di esprimere le loro battaglie, i loro orizzonti. Che erano orizzonti comuni a tutta una comunità, una generazione di uomini e di donne che attraverso il canto trovava un’identità.

Non solo. Assegnare l’opera al proletariato significava anche la volontà di contrastare logiche di mercato che individuavano autori, discografici, editori da una parte e pubblico dall’altra, massa indistinta a cui vendere un prodotto da consumare. Scardinando questo meccanismo classificatorio, Bandelli contestava il sistema capitalistico e consegnava alla massa, che lui chiamava proletariato, un diverso ruolo, non quello di passivi acquirenti, ma di autori essi stessi di un’opera artistica, elevati a protagonisti dell’atto creativo. Grazie a lui, autori e fruitori diventavano la stessa persona. Non solo. Il concetto di anonimato che Bandelli voleva rispettare era anche segno della valorizzazione di uno dei cardini propri della cultura popolare, secondo cui i canti nascevano a servizio della collettività, strumento di espressione e di testimonianza, da tramandare di generazione in generazione. Un cantautore al servizio del prossimo, si percepiva Bandelli, e il suo scrivere e cantare come forma di servizio pubblico. Necessario, funzionale nel dare voce alle istanze degli ultimi, di chi era disoccupato, di chi aveva dovuto emigrare, di chi non arrivava a fine mese, di chi veniva sfruttato, abusato, ridotto a semplice anello di una imperterrita catena di montaggio.

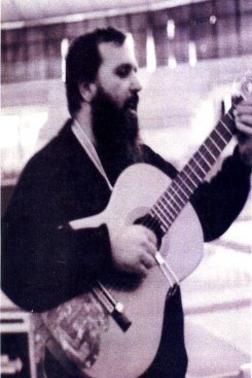

Perché la sua svolta radicale si attuasse, prioritario era il fatto di privilegiare i testi rispetto alle musiche che non dovevano articolarsi su arrangiamenti complessi, tali da distrarre dal messaggio delle parole, ma adagiarsi su melodie orecchiabili, cantabili, appunto, capaci di raggiungere immediatamente la platea anche al primo ascolto. Un talento naturale, il suo, di chi era dotato di una musicalità congenita con la quale, insieme a un senso del ritmo sempre ben cadenzato, rivestiva i suoi testi. Con una chitarra e dei compagni all’ascolto, prendevano vita le canzoni di Bandelli.

Canzoni che si nutrivano anche di politica, naturalmente. Sin dalla metà degli anni Sessanta, Bandelli aveva incominciato a occuparsene, iscritto inizialmente alla Fgci, ma dopo l’esperienza del servizio militare, il matrimonio, nel ’66, con Meri Del Cherico, era uscito dall’organizzazione dei giovani comunisti di Pisa per entrare a far parte dei movimenti extraparlamentari: Potere Operaio e successivamente Lotta Continua. La politica, negli anni delle lotte per i diritti sociali, divenne esperienza prioritaria nella sua vita. In quel momento cominciò a scrivere canzoni, traendo spunto dagli eventi che accadevano quotidianamente e che accendevano la cronaca di quell’autunno caldo. “In Alfredo scattavano le idee di una canzone anche mentre ciclostilavano, oppure la notte, mentre qualcun altro ciclostilava, lui con la sua chitarra provava qualche sua canzone, la ritoccava, la modificava”, riferisce la Del Cherico citando il ricordo dell’amico Carlo Silvestrini. Le sue canzoni segnarono un periodo, ne divennero bandiera, quello tra la fine degli anni Sessanta e la metà degli anni Settanta, gli anni di Lotta Continua.

Ma prima venne il Potere Operaio toscano, sorto sul finire degli anni Sessanta, tra la fine del ’66 e l’inizio del ’67, a cui Bandelli aderì seguendo un’inclinazione naturale, insita in chi, lavoratore precario e figlio di un partigiano, sentiva forte l’urgenza dell’impegno per il cambiamento sociale, l’ansia di conoscere, la voglia di esserci e di dare un personale contributo alle lotte per un domani egualitario. In questo viaggio nell’esperienza di Potere Operaio, molto significativa è la testimonianza di Piero Nissim che condivise con lui gli anni appassionati della lotta affrontata con le armi del teatro e della canzone. La collaborazione infatti, che si concretizzava con le iniziative dei Circoli Ottobre, portò alla realizzazione di iniziative come il Teatro Operaio, “straordinaria esperienza di partecipazione attiva di proletari” (Cesare Bermani), che funzionava come strumento di contro–informazione, mettendo insieme testimonianze trovate sul campo, di braccianti, disoccupati, senza fissa dimora e soprattutto canzoni che nascevano su semplici accordi di chitarra. Lo spettacolo girò in diverse città del sud Italia, in una tournée che aveva lo scopo di mettere in scena le idee di una controcultura che si rivelava necessario diffondere. Nissim ricorda di quando tempo prima era stato invitato a suonare alle Feste dell’Unità della Toscana accompagnando Rosa Balistreri e lì si era fatto le ossa e aveva poi insegnato i rudimenti della chitarra a Bandelli che se ne sarebbe servito per comporre le sue ballate più note, eseguite con il Gruppo del Canzoniere Pisano, poi diventato Canzoniere del Proletariato di cui facevano parte, tra gli altri, Piero Nissim, Pino Masi, Riccardo Bozzi.

Ma prima venne il Potere Operaio toscano, sorto sul finire degli anni Sessanta, tra la fine del ’66 e l’inizio del ’67, a cui Bandelli aderì seguendo un’inclinazione naturale, insita in chi, lavoratore precario e figlio di un partigiano, sentiva forte l’urgenza dell’impegno per il cambiamento sociale, l’ansia di conoscere, la voglia di esserci e di dare un personale contributo alle lotte per un domani egualitario. In questo viaggio nell’esperienza di Potere Operaio, molto significativa è la testimonianza di Piero Nissim che condivise con lui gli anni appassionati della lotta affrontata con le armi del teatro e della canzone. La collaborazione infatti, che si concretizzava con le iniziative dei Circoli Ottobre, portò alla realizzazione di iniziative come il Teatro Operaio, “straordinaria esperienza di partecipazione attiva di proletari” (Cesare Bermani), che funzionava come strumento di contro–informazione, mettendo insieme testimonianze trovate sul campo, di braccianti, disoccupati, senza fissa dimora e soprattutto canzoni che nascevano su semplici accordi di chitarra. Lo spettacolo girò in diverse città del sud Italia, in una tournée che aveva lo scopo di mettere in scena le idee di una controcultura che si rivelava necessario diffondere. Nissim ricorda di quando tempo prima era stato invitato a suonare alle Feste dell’Unità della Toscana accompagnando Rosa Balistreri e lì si era fatto le ossa e aveva poi insegnato i rudimenti della chitarra a Bandelli che se ne sarebbe servito per comporre le sue ballate più note, eseguite con il Gruppo del Canzoniere Pisano, poi diventato Canzoniere del Proletariato di cui facevano parte, tra gli altri, Piero Nissim, Pino Masi, Riccardo Bozzi.

Quelle canzoni furono la colonna sonora delle tante manifestazioni operaie e studentesche, cantate durante gli scioperi, nelle assemblee, per le vie delle città, nei luoghi di lavoro. Così, di bocca in bocca, si diffondevano inizialmente, come opere di cultura orale, di corteo in corteo, di piazza in piazza. La prima pubblicazione su vinile fu quella del Canzoniere di Rimini, che incise il disco Avola, 2 dicembre 1968, mentre nel ’69 Bandelli partecipò con altri membri del Canzoniere Pisano a una raccolta di canzoni composte collettivamente, edite da I Dischi del Sole. Tra queste 15 ottobre alla Saint Gobain (di Riccardo Bozzi e Piero Nissim, 1969) che raccontava dei fatti del 15 ottobre del 1968, quando a Pisa, gli operai della vetreria Saint Gobain, affiancati da numerosi studenti universitari, diedero vita a una grande giornata di lotta per protestare contro la decisione dell’azienda di mettere trecento operai e ottanta impiegati in cassa integrazione a zero ore.

E noi sfruttati oggi s’è imparato/cosa vuol dì lottà contro ‘padrone/contro di lui e contro il su’ Stato /ci vuole violenza e l’organizzazione.

Telegrafo, Nazione: la stampa del padrone, canzone scritta nel 1967 contro la stampa borghese,

e soprattutto Quella notte davanti alla Bussola, che entrava nel clima degli scontri tra polizia e militanti che diventeranno all’ordine del giorno. Qui la contestazione organizzata da Potere Operaio contro i frequentatori del veglione di capodanno al locale la Bussola delle Focette (Viareggio), finì tragicamente, con una sparatoria dei carabinieri che ferirono Soriano Ceccanti, un giovane che restò paralizzato (AA.VV., Avanti popolo – Due secoli di popolari e di protesta civile, Roma, Ricordi, 1998).

Del ’72 è la Ballata per Franco Serantini di Piero Nissim sulla melodia di Le ultime ore e la decapitazione di Sante Caserio che raccontava dell’uccisione dello studente anarchico pisano il quale, mentre manifestava contro un corteo del MSI, negli scontri tra Polizia e manifestanti a Pisa, venne gravemente ferito. Incarcerato e privo di assistenza, morì due giorni dopo nel carcere Don Bosco. La canzone venne successivamente interpretata anche da Ivan Della Mea.

Nel ’73 Bandelli partì per Monaco, in Germania, alla ricerca di un lavoro in fabbrica. L’Italia era travolta da una grave crisi petrolifera che determinò un clima di generale difficoltà economica e di instabilità politica e sociale, anche a livello internazionale, e che fu la ragione per molti della scelta di abbandonare il paese in cerca di fortuna altrove. In Germania, sebbene le restrizioni imposte (Anwerbestopp) furono consistenti, la comunità italiana rimase stabile e divenne la più numerosa in Europa.

Qui Bandelli si fece coinvolgere dalle iniziative della sede bavarese di Lotta Continua rivolte agli immigrati e si impegnò come militante componendo e portando in giro una canzone tra le più note, come Partono gli emigranti, in cui ricordava la sua personale esperienza. Dopo una serie di incontri a Roma dove collaborò con gruppi di canto sociale e la partecipazione alle attività del Teatro Operaio, nel ’74 tornò a Pisa dove venne assunto alla Piaggio di Pontedera, la grande fabbrica metalmeccanica. Ci rimase fino al 1980. Un lavoro stabile, regolarmente retribuito che permise a Bandelli di rientrare nel mondo operaio da cui era partito e di tentare di combattere il sistema dall’interno, non più solo tramite volantinaggi, picchetti al di fuori della fabbrica. Scardinare il sistema dall’interno era del resto strategia più efficace perché aveva il vantaggio di sperimentare in maniera più diretta la dinamica operaio–padrone e dunque di attuare quotidianamente ogni possibile azione per ottenere modifiche, fare richieste, segnalare iniquità, creare spazi di dialogo e condivisione tra i lavoratori. Ma quella condizione era una continua alienazione e a Bandelli montava la rabbia per tutto quel tempo della sua vita che andava al padrone. Si racconta che un giorno si presentò in fabbrica con un orologio al collo per esprimere la fatica dell’operaio dentro il meccanismo mortificante della fabbrica.

Tornò precario con un impiego da netturbino al Comune, poi barista, poi assunto all’aeroporto di Pisa, infine addetto alla raccolta e smaltimento di rifiuti speciali in ambito ospedaliero. In quel 1974 pubblicò il disco Fabbrica, galera, piazza, Lp edito da I Dischi del Sole che raccoglieva le canzoni da lui composte fino a quel momento. Canzoni per tutti quelli che volevano dare voce alle proteste anti–sistema che in quegli anni, segnati dall’escalation del terrorismo e dalle stragi di Stato, dalla crisi economica, dalla rabbia e dalla disillusione, coinvolgevano larghe masse. “Tutte le canzoni che ho fatto, anche se non mi sono mai posto in precedenza il problema della loro utilizzazione, le ho fatte pensando a come un compagno qualsiasi si sarebbe espresso di fronte a determinate contraddizioni e non mai come di fronte alle stesse contraddizioni mi sarei sentito di rispondere io fino in fondo (…). (Note di copertina dell’album). Aggiunge Cesare Bermani alle stesse note in copertina: “Bandelli è veramente un nuovo tipo di cantautore politico: ha scritto canzoni perché altri le riprendessero e le cantassero quando non aveva tempo per cantare, sa strutturare i propri messaggi su moduli musicali profondamente radicati nella cultura proletaria, non ha remore nel rimaneggiare di continuo i propri testi a seconda dell’uso che ne vuole fare, adattandoli con quella spregiudicatezza che è tutta popolare alle diverse situazioni e condizioni storiche. Non è forse proprio quel tono anarchico a fare di Partono gli emigranti una canzone che ha un’intensità pari ad Addio Lugano bella? E non sarà il magistrale uso della struttura propria dell’innodia proletaria – tanto radicata nelle masse – a fare di In tutto il mondo uniamoci una canzone che verrà certo ripresa nei cortei e sulle piazze?”

Tornò precario con un impiego da netturbino al Comune, poi barista, poi assunto all’aeroporto di Pisa, infine addetto alla raccolta e smaltimento di rifiuti speciali in ambito ospedaliero. In quel 1974 pubblicò il disco Fabbrica, galera, piazza, Lp edito da I Dischi del Sole che raccoglieva le canzoni da lui composte fino a quel momento. Canzoni per tutti quelli che volevano dare voce alle proteste anti–sistema che in quegli anni, segnati dall’escalation del terrorismo e dalle stragi di Stato, dalla crisi economica, dalla rabbia e dalla disillusione, coinvolgevano larghe masse. “Tutte le canzoni che ho fatto, anche se non mi sono mai posto in precedenza il problema della loro utilizzazione, le ho fatte pensando a come un compagno qualsiasi si sarebbe espresso di fronte a determinate contraddizioni e non mai come di fronte alle stesse contraddizioni mi sarei sentito di rispondere io fino in fondo (…). (Note di copertina dell’album). Aggiunge Cesare Bermani alle stesse note in copertina: “Bandelli è veramente un nuovo tipo di cantautore politico: ha scritto canzoni perché altri le riprendessero e le cantassero quando non aveva tempo per cantare, sa strutturare i propri messaggi su moduli musicali profondamente radicati nella cultura proletaria, non ha remore nel rimaneggiare di continuo i propri testi a seconda dell’uso che ne vuole fare, adattandoli con quella spregiudicatezza che è tutta popolare alle diverse situazioni e condizioni storiche. Non è forse proprio quel tono anarchico a fare di Partono gli emigranti una canzone che ha un’intensità pari ad Addio Lugano bella? E non sarà il magistrale uso della struttura propria dell’innodia proletaria – tanto radicata nelle masse – a fare di In tutto il mondo uniamoci una canzone che verrà certo ripresa nei cortei e sulle piazze?”

Canzoni che rispondevano a quel bisogno di farsi voce collettiva, storia comune, unanime bisogno di stringersi in una protesta unitaria che aveva radici nelle lotte che da sempre il popolo, il mondo subalterno e sottomesso, aveva intrapreso contro un potere dalle maglie strette e asfissianti. Così Delle Vostre Galere Un Giorno (1974) contestava la violenza nelle carceri dove spesso erano ingiustamente condotti giovani attivisti che si opponevano alle cariche della polizia durante le manifestazioni, tra agitazioni operaie e studentesche.

È Mezzanotte (1974) era incentrata sul tema della polizia che aveva il compito di mantenere un ordine pubblico che, però, faceva rispettare con le armi e con l’inganno: Un poliziotto, inseguendo un gruppo di ribelli/per caso è scivolato con la pistola in mano/due colpi son partiti, ci sono 3 feriti denunciati.

La Caccia Alle Streghe (La Violenza) (1968) inserita da Jean–Luc Godard nella colonna sonora del suo Adieu au langage del 2014, tra le canzoni più iconiche di tutto il Sessantotto, insieme a Contessa di Paolo Pietrangeli scritta poco prima nel 1966 e a Valle Giulia del 1969, restituisce il sentimento di quegli anni, la rabbia ma anche il senso di riscatto che animava i giovani impegnati negli scontri con le forze dell’ordine, giovani e giovanissimi studenti quindicenni ai quali il dialogo non bastava più e le pietre avevano più ragione delle parole. Canzoni estreme, testimonianze di una generazione che era disposta a tutto pur di sovvertire dogmi e strutture sociali anacronistiche. Su questo tema Bermani scriveva: “Le esperienze di vita di Bandelli proletario lo hanno fortemente sensibilizzato nei confronti del problema delle ‘istituzioni della violenza’ e del resto egli fa parte di quelle avanguardie della classe operaia formatasi nelle lotte dal ’68 in poi, che hanno ben netta la consapevolezza che la principale discriminante tra rivoluzionari e riformati sta nell’atteggiamento che si assume verso lo Stato e le varie istituzioni nelle quali esso si articola giù giù fino in fabbrica; strumenti per imbrigliare e condizionare tutta la vita, l’autonomia, l’organizzazione, l’intervento, il discorso proletario. Le sue canzoni sottintendono che la violenza è la levatrice della storia, che la macchina dello Stato va spezzata ed estinta, che oggi più che mai – nell’epoca in cui i capitalisti battono la via dell’intesa internazionale – soltanto se i proletari di tutto il mondo si uniranno per combattere Stato, padroni e burocrati, sarà possibile gettare le fondamenta di una strategia proletaria in grado di assicurare la vittoria del socialismo” (note di copertina).

In La Cassa Integrazione (1974) il tema era il lavoro che rendeva l’uomo schiavo, succube di un padrone che poteva agevolmente decidere della sua vita: mantenere l’impiego, mettere in cassa integrazione o licenziare. Umiliato e sconfitto, il lavoratore era disposto ad accettare qualsiasi proposta, a lavorare senza assicurazione, mal pagato, sfruttato. Ma la strada era un’altra: “vogliamo avere il diritto alla vita”, esortava Bandelli.

La Ballata Della Fiat (1970), Bandelli la scrisse prendendo spunto da un documento dell’assemblea studenti–operai di Torino connessa ai fatti di corso Traino che resterà nota come la Rivolta di Corso Traiano. Il 3 luglio 1969 fu il momento più eclatante della riscossa operaia, che vedeva protagonisti gli operai di Mirafiori organizzati nella resistenza di una periferia nata e cresciuta attorno alla Fiat, che agirono in scontri violenti, azioni offensive e difensive, costruzione di barricate contro il lancio di lacrimogeni da parte della polizia. La giornata si concluse con un bilancio di circa 200 fermati, 29 arresti e un centinaio di poliziotti feriti.

In quegli anni Bandelli sapeva a malapena fare gli accordi che gli permettevano di musicare le canzoni: “Toccherà alle voci di altri il compito di far conoscere le sue canzoni ben preso molto cantate nell’ambito della sinistra di classe” scriveva Cesare Bermani. In questa canzone quelle voci inneggiavano allo scontro ormai inevitabile con i padroni, con le forze dell’ordine, la lotta era una concreta minaccia: Signor padrone ci siam svegliati/e questa volta si dà battaglia/e questa volta come lottare/lo decidiamo soltanto noi.

Non piangere oi bella [Partono Gli Emigranti] (1974) raccontava dei deportati da una borghesia elitaria e bigotta, i giovani proletari che, non potendo ambire ad altro che a mestieri precari, erano costretti, come lo fu lui, a cercare fortuna in Europa.

Buone Feste Compagno Lavoratore (1974) di nuovo sul lavoro, che costringeva le persone alla catena, intrappolate in un ingranaggio che toglieva loro dignità e lucidità, quella che serviva per non subire gli inganni.

Da Quando Son Partito Militare (1971) era dedicata ai Proletari in divisa, organizzazione creata da Lotta Continua, per il lavoro politico fra i militari di leva.

Morto Allende (1973) era invece scritta per celebrare Salvador Allende che l’11 settembre 1973 subì il colpo di stato da parte del generale Augusto Pinochet, le cui forze armate rovesciarono il governo democraticamente eletto istaurando una dittatura militare. Allende venne ucciso durante il bombardamento del palazzo presidenziale La Moneda e la sua morte rappresentò una violenza di stampo fascista, e il Cile, un altro Vietnam.

In Tutto Il Mondo Uniamoci (1974) era un inno antimperialista che incoraggiava a una lotta comune che raccogliesse tutte le forze proletarie, pronte a scardinare ogni forma di potere, anche con l’uso delle armi.

Ma quella lotta non aveva portato alle riforme sperate. Alla conclusione del periodo più intenso di attività nei movimenti di lotta, Bandelli si iscrisse alla CGIL e al PCI, ma per poco tempo, gli era impossibile, racconta la Del Cherico “sopportare una realtà troppo lontana dal suo modo onesto di pensare la politica”. Nonostante le difficoltà esistenziali, le crisi date dalla perdita di punti fermi, dal crollo degli ideali fortemente condivisi, dal senso di sconfitta, Bandelli non smise di scrivere canzoni, e ne concepì diverse ispirate dalla realtà di quel momento. “Nei primi anni Ottanta – racconta la figlia Evelin Bandelli – mio padre si immalinconì (…). Anche le sue canzoni cambiarono, mostrando a pieno la sua disillusione e la sua amarezza”. Nuovi temi si affacciarono nei testi: la vita degli anziani, la storia di una generazione dagli ideali traditi, il diritto alla casa. Tema, quest’ultimo, che lo aveva toccato da vicino: nel 1978 con la sua famiglia, moglie e due figlie, aveva occupato un appartamento al Villaggio Centofiori e grazie a numerose battaglie ottenne poi il riconoscimento con regolare contratto di affitto.

Era un pensatore libero, Alfredo Bandelli, con le sue idee anticapitaliste e a favore del proletariato. Non è un caso che nella rivoluzione del Sessantotto ci aveva profondamente creduto, convinto che i cambiamenti sociali si sarebbero realizzati davvero. Ma la disillusione era presto sopravvenuta di fronte all’ingannevole sfarzosità degli anni Ottanta, vuoti e senza ideali. Sui miei passi son tornato, canzone scritta per lo spettacolo Gli ultimi fiori di Maggio, tenuto a Firenze il 12 settembre 1988, insieme a Luigi Cunsolo alla Festa Nazionale dell’Unità, era dedicata alla sua Pisa, nella quale metteva a confronto le due epoche, quella edonistica e vacua, dalla superficie patinata a ricoprire l’abisso, contro quella piena di vita e di valori da stringere tra le mani e in cui l’apparenza era inutile espediente. Sono finiti i vecchi miti mortali/lasciando il posto a nuove mode culturali/alle ambigue suggestioni, a oblique/farneticazioni. Nel 1980 organizzò uno spettacolo di canzoni per gli ospiti dell’Istituto per anziani di Pisa e fu la prima di una serie di iniziative dedicate al tema della vecchiaia. Nel 1981 realizzò il recital Il vecchio e la sua Ombra: canzoni e poesie composte pensando alla condizione delle persone giunte agli ultimi anni della loro esistenza. Presentato da Ivan Della Mea, interpretato da Bandelli insieme a Luigi Cunsolo presso il circolo “La Cereria” a Pisa, era una raccolta di canzoni meno note in cui però Bandelli raggiungeva la sua maturità compositiva, caratterizzata dalla varietà dei motivi melodici con originali soluzioni armoniche. Si distinguono canzoni come Il vecchio e la sua ombra, Le vecchie signore, Nella casa di Maria, Non si è curata mai, Vorrei parlarti, Gira la ruota (La ruota del tempo),

Nel decennio dell’inconsistente vacuità Bandelli non si arrese al nulla e continuò a scrivere e proporre canzoni, raccontando le sue delusioni ma anche l’indomito desiderio di libertà.

Nel 1988, dunque, alla Festa nazionale dell’Unità di Firenze presentò lo spettacolo Gli ultimi fiori di maggio (canzoni contro la guerra), di cui non esistono registrazioni, nel quale interpretò la sua canzone biografica La barba, adoperata dall’autore anche per Quando chiare fresche acque. Bandelli all’età di quarant’anni ricordava fatti decisivi: il primo bacio con l’amore della vita, la prima manifestazione, il primo sampietrino lanciato, le assemblee piene di fumo e di rabbia, il lungo maggio, la disperazione e il rancore; le scelte già decise e mai messe in discussione: se nascessi mille volte/cento volte e un’altra ancora/non vorrei cambiare un giorno/non vorrei cambiare un’ora. Tra le altre canzoni dello spettacolo: I 100 fiori, La nave, Le ali della colomba con la stessa melodia de La colomba, Le nostre illusioni, con la melodia di Le vecchie signore, Per me, per te, Quando chiare fresche acque, Quando la luna parlò. Successivamente partecipò al concerto con il Nuovo Canzoniere Italiano, Nostra patria è il mondo intero, e ad altri organizzati dall’Istituto Ernesto De Martino, fino a raggiungere Roma per esibirsi al Folkstudio. Nel 1992 compose l’inno Le belle bandiere, ideato per Rifondazione Comunista e dedicò una canzone a Silvia Baraldini (A Silvia) detenuta negli Stati Uniti, nell’ambito di una campagna per il suo trasferimento in Italia.

Alfredo Bandelli è mancato a Pisa il 12 marzo 1994 a neanche cinquant’anni. Le sue canzoni, che oggi sono fonti vive a testimonianza di un momento della storia italiana, acceso e deflagrante, sono anche pagine di un diario personale, scritto con l’amarezza, con il furore, con la voglia di riscatto, in cui l’autore si sentiva parte del racconto ed era con gli altri quando le pensava e le scriveva. Era con i detenuti in carcere, con gli scioperanti nelle fabbriche, con gli emigranti, partiti per non morire di disoccupazione, con i manifestanti che rischiavano i pestaggi, gli arresti negli scontri con la polizia, con gli studenti delle università, con chi lottava per una casa popolare, con le vittime delle stragi di Stato. Un cantastorie di storie che non facevano sconti a chi con la violenza del dominio calpestava le libertà altrui.

Alfredo Bandelli è mancato a Pisa il 12 marzo 1994 a neanche cinquant’anni. Le sue canzoni, che oggi sono fonti vive a testimonianza di un momento della storia italiana, acceso e deflagrante, sono anche pagine di un diario personale, scritto con l’amarezza, con il furore, con la voglia di riscatto, in cui l’autore si sentiva parte del racconto ed era con gli altri quando le pensava e le scriveva. Era con i detenuti in carcere, con gli scioperanti nelle fabbriche, con gli emigranti, partiti per non morire di disoccupazione, con i manifestanti che rischiavano i pestaggi, gli arresti negli scontri con la polizia, con gli studenti delle università, con chi lottava per una casa popolare, con le vittime delle stragi di Stato. Un cantastorie di storie che non facevano sconti a chi con la violenza del dominio calpestava le libertà altrui.

“Inviso a destra, scomodo a sinistra, troppo anarchico, spirito libero fuori dagli schemi programmati: operaio, ex operaio, sottoproletario, militante di base, cantante?”, così lo ha descritto Piero Nissim. Certamente difficile da etichettare, Alfredo Bandelli, come tutte le personalità che non si incanalano in percorsi predefiniti ma pionieristicamente aprono cammini ignoti, scoprono strade non ancora battute, si scontrano con il rischio, la solitudine, l’incomprensione, ma restano fedeli a se stesse. Nel documentario di Giuseppe Favilli, Alfredo Bandelli – Un cantautore di lotte e di speranze, Neoki Film, 2008 Pisa, Neoki 2008, che ripercorre la vita del cantautore pisano, si ascoltano molte delle canzoni facenti parte degli ultimi suoi concerti–spettacolo.

Chiara Ferrari, autrice del libro Le donne del folk. Cantare gli ultimi. Dalle battaglie di ieri a quelle di oggi, Edizioni Interno4, 2021; coautrice del documentario Cantacronache, 1958-1962. Politica e protesta in musica. Da Cantacronache a Ivano Fossati, edizioni Unicopli

Chiara Ferrari, autrice del libro Le donne del folk. Cantare gli ultimi. Dalle battaglie di ieri a quelle di oggi, Edizioni Interno4, 2021; coautrice del documentario Cantacronache, 1958-1962. Politica e protesta in musica. Da Cantacronache a Ivano Fossati, edizioni Unicopli

Pubblicato giovedì 11 Settembre 2025

Stampato il 01/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/pentagramma/alfredo-bandelli-parole-e-musica-del-proletariato/