«Voglio che la mia storia sia raccontata insieme a quella del mio popolo, perché il mio è un caso comune, quello che io vivo lo vivono migliaia di donne e uomini nel mio Paese».

Marianella García Villas

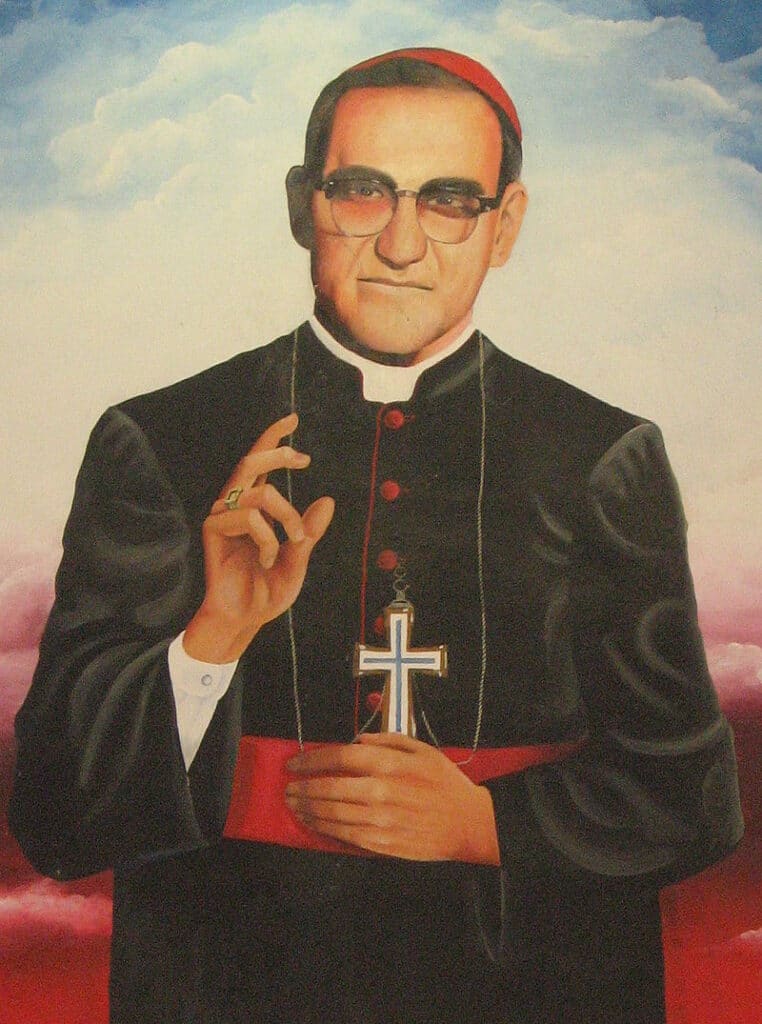

«Ogni tanto è Marianella che arriva in arcivescovado e porta con sé le fotografie dei giovani morti gettati ai lati delle carreteras, i corpi orrendamente torturati, la gente dei villaggi come inebetita intorno a loro, i bambini avanti a tutti, nessuno che li mandi via, ormai è spettacolo di tutti i giorni». L’arcivescovo monsignor Oscar Arnulfo Romero e la giovane avvocatessa Marianella García Villas, presidente della Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, sono impegnati da anni a denunciare a livello internazionale le violazioni dei diritti umani commesse in Salvador dai paramilitari con il sostegno del regime. Uno stillicidio di sacerdoti amici, di ragazzi, di donne e uomini del popolo che cercano di difendere in ogni sede denunciando il potere dispotico, fondato sulla violenza arbitraria, la repressione e la corruzione del governo salvadoregno.

Il punto più alto di questa escalation di violenza si manifesta tragicamente il pomeriggio del 24 marzo 1980 nella cappella dell’ospedale La Divina Provvidenza dove viene colpito mortalmente l’arcivescovo Romero nel corso della celebrazione eucaristica. Con il suo assassinio “el purgarcito de las Américas” (come definì El Salvador la poetessa Gabriela Mistral) scivola verso la guerra civile, che terminerà solo nel 1992 e causerà 44mila omicidi e 8mila desaparecidos.

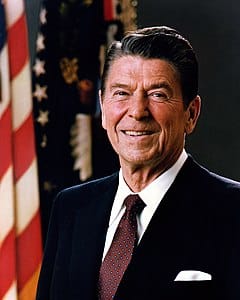

Di una «situazione esplosiva» parla Nicoletta Manuzzato nell’estate 1980 in un articolo per la rivista “Cubana”: «l’escalation della repressione ha toccato punte altissime; si è arrivati al bombardamento aereo di villaggi contadini sospettati di dare rifugio ai guerriglieri». Con l’indirizzo conservatore e anticomunista impresso dalla nuova amministrazione Reagan la regione diventa un’area di “interesse speciale” per Washington che abbandona la linea di difesa dei diritti umani e di incentivazione delle esperienze democratiche seguita dall’ex presidente Carter per riproporre una politica aggressiva all’insegna dei dettami della sicurezza nazionale e degli imperativi geopolitici (la cosiddetta politica del patio trasero).

La “guerra sucia” è caratterizzata dalla violenza istituzionalizzata e sistematica utilizzata dagli apparati della giunta civico-militare. I componenti della Commissione guidata da Marianella García Villas sono oggetto di attentati, assassini, torture, come nel caso della giovane chimica Maria Magdalena Enríquez, ritrovata sepolta con addosso i segni delle stesse torture che aveva denunciato; per due volte la sede dell’organismo è obiettivo di attentati dinamitardi.

Pioniera nel campo dei diritti umani

Dirigente nazionale e deputata della Democrazia cristiana, dopo anni di militanza, Marianella García Villas nel 1980 decide di lasciare sia il partito sia il Parlamento perché complici delle violazioni in atto. Quando fonda la Commissione per i diritti umani, accoglie personalmente tutte le richieste delle famiglie degli scomparsi e li ricerca con lucidità temeraria, identifica i corpi gettati sui bordi delle carreteras, raccoglie testimonianze nei suoi peripli per le campagne e le esibisce ai giudici ammutoliti dal terrore. Ricopre anche la carica di vicepresidente della Federación Internacional de Derechos del Hombre (FIDH) e di coordinatrice degli organismi per la difesa dei diritti umani dei popoli del Centroamerica e del Caribe. L’impegno professionale e politico si sovrappongono e Marianella diventa una stratega della battaglia civile per il riconoscimento del diritto fondamentale del suo popolo a sopravvivere. Non è sola. La grande rete segreta costruita nelle campagne e in città diventa i mille occhi e le mille orecchie del popolo che le forniscono informazioni, la salvano da pericoli mortali, le indicano i luoghi precisi dei ritrovamenti.

Catturata due volte, subisce violenza fisica e psicologica. Ma non si arrende. Promuove una intensa mobilitazione internazionale che spinge la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador a essere candidata al premio Nobel per la pace e agli inizi del 1981 l’attivista salvadoregna viaggia nelle maggiori capitali europee per denunciare le stragi, gli infanticidi e le torture praticate dal regime. È il novembre 1979 quando arriva per la prima volta in Italia e partecipa a Firenze al congresso della Federazione internazionale per i diritti umani, nel corso del quale viene eletta vicepresidente.

Catturata due volte, subisce violenza fisica e psicologica. Ma non si arrende. Promuove una intensa mobilitazione internazionale che spinge la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador a essere candidata al premio Nobel per la pace e agli inizi del 1981 l’attivista salvadoregna viaggia nelle maggiori capitali europee per denunciare le stragi, gli infanticidi e le torture praticate dal regime. È il novembre 1979 quando arriva per la prima volta in Italia e partecipa a Firenze al congresso della Federazione internazionale per i diritti umani, nel corso del quale viene eletta vicepresidente.

Nell’agosto dell’anno successivo è a Roma: «Noi crediamo che ogni Paese democratico del mondo intenda difendere il diritti alla vita, all’istruzione, alla casa, al lavoro giustamente retribuito, all’assistenza medica. Sono principi affermati nelle Costituzioni dei paesi europei e anche nella nostra che è la costituzione di un paese non povero, ma miserabile. […] Credo che i Paesi democratici capiscano la nostra insurrezione, autorizzata dall’articolo 7 della Carta delle Nazioni Unite: contempla il diritto di rivolta di un popolo quando il governo viola la Costituzione, proprio come nel Salvador dove il governo usa lo sterminio come metodo per difendere i buoni rapporti con l’oligarchia».

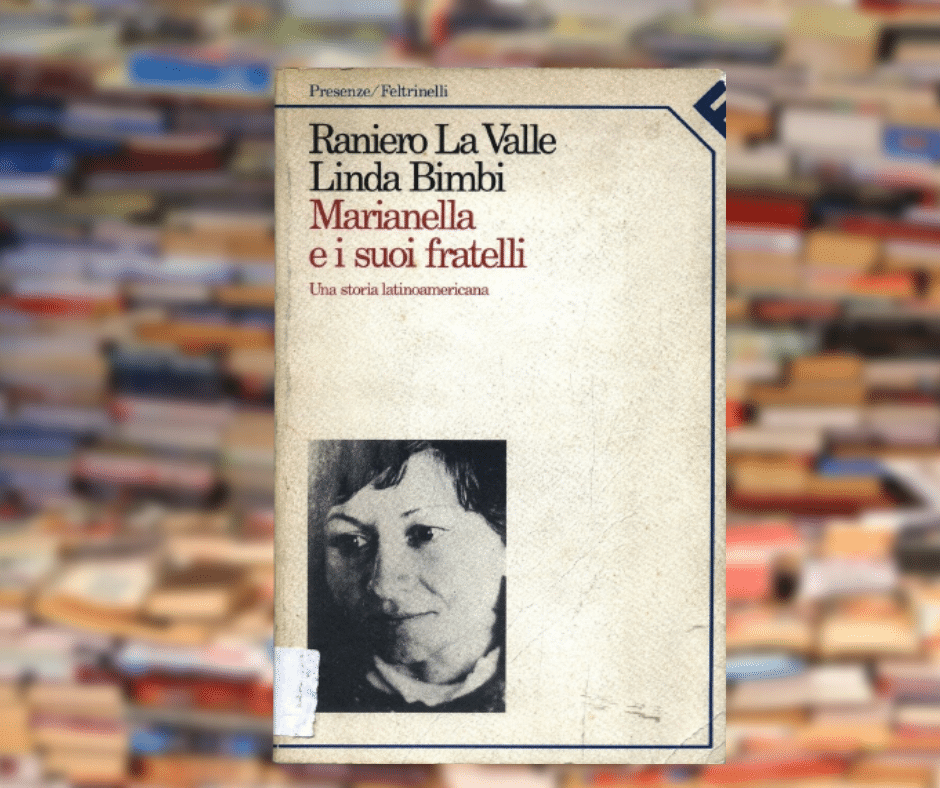

Nei mesi successivi, prima l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e poi la Commissione per i diritti umani approvano due risoluzioni di condanna contro il governo salvadoregno per le incessanti violazioni dei diritti umani. Analogamente, anche il Parlamento europeo prende posizione per le violazioni dello Stato di diritto che avvengono nel Salvador. Questi appelli, non privi di echi positivi in vari settori della comunità internazionale, rimangono tuttavia vani, come si legge nella biografia scritta da Raniero La Valle e Linda Bimbi, e pubblicata postuma “Marianella e i suoi fratelli. Una storia latinoamericana, Feltrinelli 1983”: «Marianella sperimentava sempre più, a contatto con le improvvise esplosioni di solidarietà e con le lunghe reticenze e dilazioni europee, la difficoltà a far capire il tipo e l’urgenza dell’intervento necessario, misurava la propria solitudine, la solitudine del suo popolo, e sentiva i tempi farsi brevi». Il titolo originario del libro avrebbe dovuto essere Antigone e i suoi fratelli, ma come ha raccontato La Valle: «Non avevamo messo il suo nome in copertina perché lei era ancora viva e tornava ancora in Salvador, sfidando la persecuzione, le tortura e la morte. Mentre stavamo finendo questo libro, arriva la notizia che lei era stata uccisa e così abbiamo cambiato il titolo non essendoci più bisogno di nasconderla dietro un simbolo e le abbiamo dato il suo vero nome».

Nei mesi successivi, prima l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e poi la Commissione per i diritti umani approvano due risoluzioni di condanna contro il governo salvadoregno per le incessanti violazioni dei diritti umani. Analogamente, anche il Parlamento europeo prende posizione per le violazioni dello Stato di diritto che avvengono nel Salvador. Questi appelli, non privi di echi positivi in vari settori della comunità internazionale, rimangono tuttavia vani, come si legge nella biografia scritta da Raniero La Valle e Linda Bimbi, e pubblicata postuma “Marianella e i suoi fratelli. Una storia latinoamericana, Feltrinelli 1983”: «Marianella sperimentava sempre più, a contatto con le improvvise esplosioni di solidarietà e con le lunghe reticenze e dilazioni europee, la difficoltà a far capire il tipo e l’urgenza dell’intervento necessario, misurava la propria solitudine, la solitudine del suo popolo, e sentiva i tempi farsi brevi». Il titolo originario del libro avrebbe dovuto essere Antigone e i suoi fratelli, ma come ha raccontato La Valle: «Non avevamo messo il suo nome in copertina perché lei era ancora viva e tornava ancora in Salvador, sfidando la persecuzione, le tortura e la morte. Mentre stavamo finendo questo libro, arriva la notizia che lei era stata uccisa e così abbiamo cambiato il titolo non essendoci più bisogno di nasconderla dietro un simbolo e le abbiamo dato il suo vero nome».

L’ultima inchiesta

Una settimana dopo la visita di papa Giovanni Paolo II nel Salvador dilaniato dalla guerra civile, Marianela García Villas viene catturata, torturata e uccisa. La giovane avvocata era rientrata clandestinamente nel suo Paese alla ricerca di prove da esibire alle Nazioni Unite, al Congresso americano e al governo svedese sull’uso di bombe al fosforo bianco e altre armi proibite contro la popolazione civile da parte del regime del maggiore Roberto D’Aubuisson (che sarà indicato come mandante dell’assassinio dell’arcivescovo Romero dalla Comisión de la Verdad dell’Onu nel 1993).

Il 15 marzo 1983 il telefono squilla di buon mattino alla Fondazione Lelio Basso: una voce femminile, lontana, si presenta. Poi il messaggio: «la compagna Marianella è caduta ieri».

Nonostante il “Comandante Lucía” (così denominata dal maggiore D’Aubuisson), fosse presente nelle liste di condannati a morte, l’avvocata del popolo era entrata in una zona di combattimento controllata dalle forze armate governative. Aveva intervistato e scattato fotografie di persone colpite dal fosforo bianco e napalm da presentare all’incontro annuale delle Nazioni Unite sui diritti umani di Ginevra. Catturata ancora viva, è rinchiusa nella scuola militare di San Salvador dove è oggetto di brutali torture per diverse ore prima di essere uccisa.

Le Forze armate tentano fin dall’inizio di accusarla di essere una guerrigliera, di appartenere alla dirigenza militare del Fronte Farabundo Martí per la Liberazione Nazionale. Così il comunicato stampa delle Forze Armate: «Un uomo e una donna, si suppone giornalisti, si trovavano tra i morti quando una pattuglia militare fu attaccata nella zona di La Bermuda, Suchitoto, da un gruppo di terroristi, secondo informazioni ricevute da una pattuglia militare, si stava compiendo un’operazione di rastrellamento e nell’operazione con gli estremisti si causarono venti perdite, tra cui una donna che portava materiale fotografico». Solo propaganda del regime.

Le Forze armate tentano fin dall’inizio di accusarla di essere una guerrigliera, di appartenere alla dirigenza militare del Fronte Farabundo Martí per la Liberazione Nazionale. Così il comunicato stampa delle Forze Armate: «Un uomo e una donna, si suppone giornalisti, si trovavano tra i morti quando una pattuglia militare fu attaccata nella zona di La Bermuda, Suchitoto, da un gruppo di terroristi, secondo informazioni ricevute da una pattuglia militare, si stava compiendo un’operazione di rastrellamento e nell’operazione con gli estremisti si causarono venti perdite, tra cui una donna che portava materiale fotografico». Solo propaganda del regime.

Dopo tre anni vissuti in semiclandestinità, con nemici sempre in agguato, era stata tragicamente spezzata la vita della trentaquattrenne presidente della Comisión de los derechos humanos, che con queste parole aveva descritto la disumanità del sistema contro cui lottava: «[…] per noi che viviamo quotidianamente le angosce di questa vita, per noi che sentiamo quotidianamente sulla nostra pelle la morte degli altri, per noi che tocchiamo le ferite, i segni delle torture sui cadaveri, per noi che raccogliamo corpi senza testa e teste senza corpo, le ossa dei nostri fratelli, per noi che abbiamo fotografato le vittime, per noi che abbiamo ascoltato i testimoni, il pianto silenzioso e anonimo di famigliari anonimi di vittime anonime, tutto questo è panorama abituale, parte sostanziale della nostra vita, sempre appesa al filo del caso. Tutto questo è la nostra vita quotidiana, che si riflette nei nostri occhi, che invade il nostro olfatto, che impregna le nostre mani. Ma è anche ciò che rafforza e legittima la nostra azione e la lotta del nostro popolo per la conquista del diritto alla vita, a un tetto, a un libro, a un tozzo di pane».

Dopo tre anni vissuti in semiclandestinità, con nemici sempre in agguato, era stata tragicamente spezzata la vita della trentaquattrenne presidente della Comisión de los derechos humanos, che con queste parole aveva descritto la disumanità del sistema contro cui lottava: «[…] per noi che viviamo quotidianamente le angosce di questa vita, per noi che sentiamo quotidianamente sulla nostra pelle la morte degli altri, per noi che tocchiamo le ferite, i segni delle torture sui cadaveri, per noi che raccogliamo corpi senza testa e teste senza corpo, le ossa dei nostri fratelli, per noi che abbiamo fotografato le vittime, per noi che abbiamo ascoltato i testimoni, il pianto silenzioso e anonimo di famigliari anonimi di vittime anonime, tutto questo è panorama abituale, parte sostanziale della nostra vita, sempre appesa al filo del caso. Tutto questo è la nostra vita quotidiana, che si riflette nei nostri occhi, che invade il nostro olfatto, che impregna le nostre mani. Ma è anche ciò che rafforza e legittima la nostra azione e la lotta del nostro popolo per la conquista del diritto alla vita, a un tetto, a un libro, a un tozzo di pane».

Andrea Mulas, storico, Fondazione Basso

Pubblicato martedì 14 Marzo 2023

Stampato il 04/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/ci-guidavano-le-stelle/la-compagna-marianella-garcia-villas-e-caduta/