Venerdì 17 maggio 1974 in Irlanda si consuma la strage più cruenta della storia dell’isola dopo la Guerra di indipendenza degli anni 1919-1921: a Dublino, nel pieno dell’ora di punta serale, tre autobombe esplodono a due minuti l’una dall’altra. Quel giorno la Capitale irlandese è semi-paralizzata dallo sciopero dei mezzi pubblici. In più, il bel tempo ha contribuito a riempire le strade che, come ogni venerdì a quell’ora, sono piene di lavoratori e di lavoratrici, studenti e studentesse che, dopo avere lasciato gli uffici e le università, si affrettano verso casa, il pub o il treno che li deve riportare a casa in provincia.

Alle 16:20 David Mulholland ferma la macchina in D’Olier Street, in pieno centro di Dublino, a due passi dal fiume Liffey, e accosta una signora, Nora O’Mahoney. L’uomo, che parla con accento inglese (forse per mascherare la sua naturale inflessione nordirlandese) chiede a Nora come fare per arrivare a Parnell Street. Il traffico della grande città, reso particolarmente caotico dallo sciopero dei mezzi, pare avere messo in difficoltà l’autista, che viene dalla cittadina di Portadown, nell’Irlanda del Nord. Sembrerà infatti che Mulholland, membro della milizia paramilitare filobritannica UVF, sia stato costretto a chiedere aiuto ai passanti dopo avere perso di vista il suo pesce pilota che a bordo di un’altra auto lo stava guidando verso l’obiettivo. Una donna lo vedrà più tardi imboccare un senso unico al contrario.

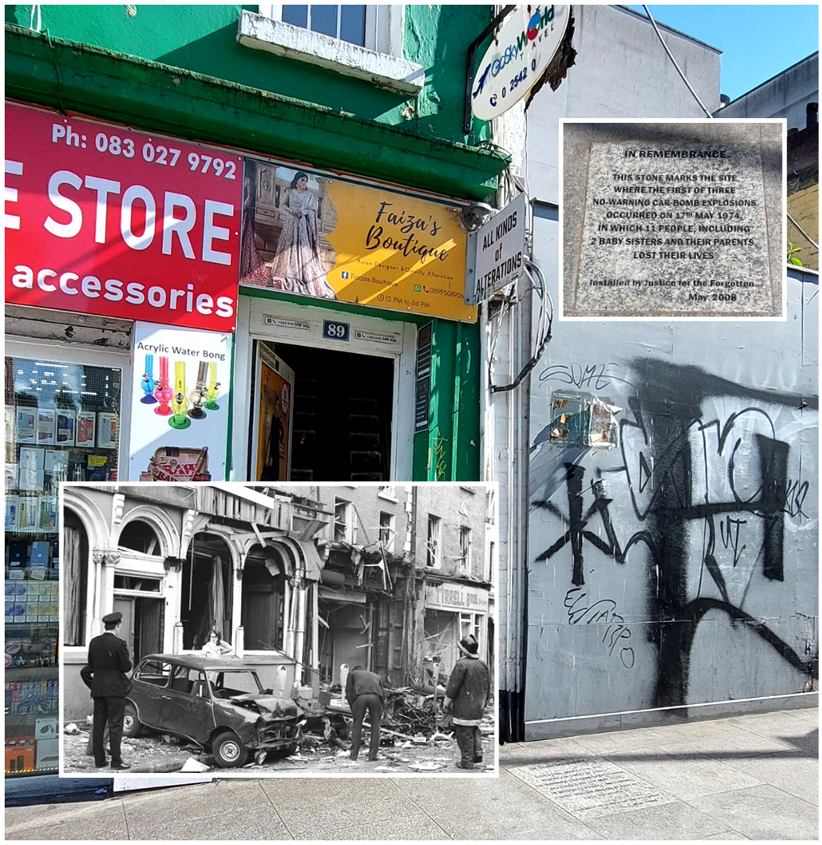

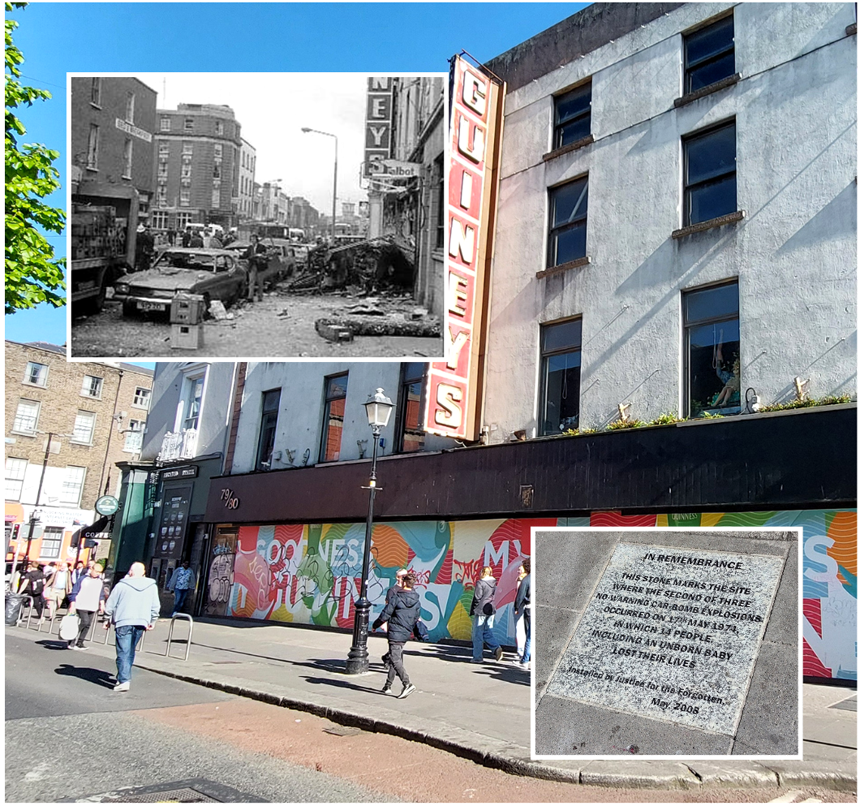

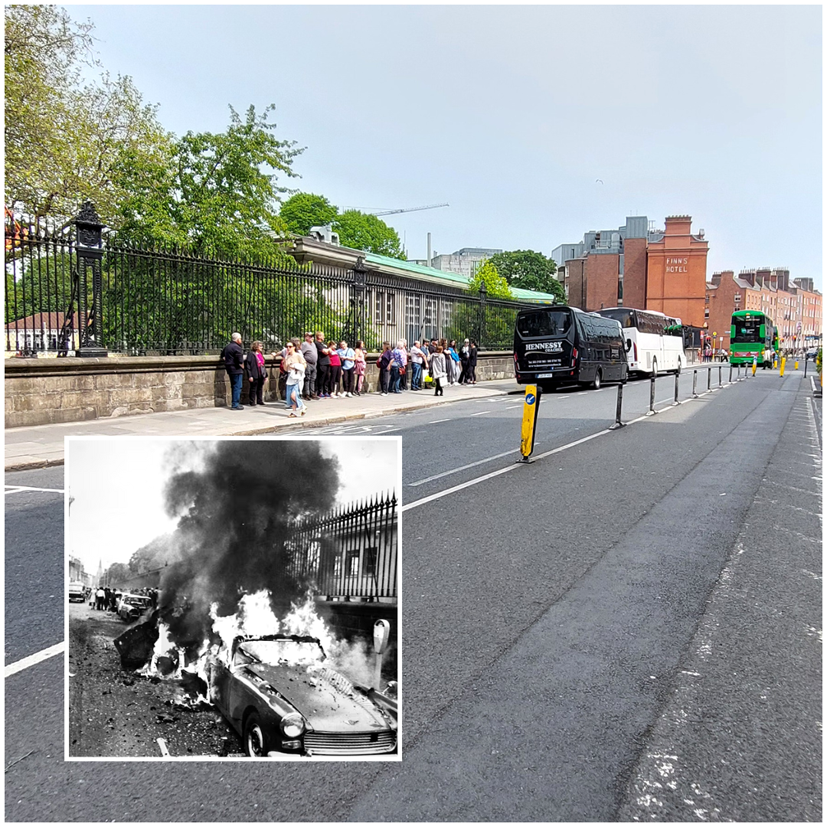

Dopo avere ringraziato la signora O’Mahoney, l’uomo risale sulla Hillman Avenger verde (rubata alcune ore prima a nord del confine) e si dirige verso O’Connell Street. Poco più di un’ora dopo l’auto, carica di esplosivo, è parcheggiata accanto a un marciapiede di Parnell Street. La carica nascosta all’interno esplode alle 17:28 uccidendo 10 passanti fra i quali un immigrato italiano, Antonio Magliocco, 37 anni, originario di Casalattico. Due minuti dopo una seconda autobomba esplode a poca distanza, in Talbot Street, dove muore fra gli altri un’altra cittadina straniera, Simone Chetrit (30 anni, francese); quindi una terza carica, alle 17:32, squarcia le lamiere dell’auto nella quale era nascosta, parcheggiata accanto al Trinity College. Quasi novanta minuti dopo nel centro della cittadina di Monaghan, poco al di qua del confine con l’Irlanda del Nord, esplode una quarta autobomba. In tutto muoiono 33 persone, cifra che verrà in seguito aggiornata a 34 per ricordare che una delle vittime, Colette Doherty, era incinta di 9 mesi.

Trattandosi di un’operazione coordinata e realizzata evidentemente dalla stessa squadra di attentatori, i massacri di Dublino e Monaghan costituiscono la strage più grave della storia dei Troubles (1968-1997).

Gli attentati verranno rivendicati molti anni dopo dal Corpo volontario dell’Ulster (UVF), uno dei due principali gruppi armati lealisti filobritannici attivi nell’Irlanda del Nord, ma la matrice apparve chiara fin dallo stesso giorno. L’attentato, infatti, venne subito posto in relazione con la mobilitazione in corso da mesi, che si era inasprita proprio in quei giorni, contro il primo tentativo di avviare un processo di pace dall’inizio dei Troubles.

L’operazione stragistica di Dublino e Monaghan giungeva infatti nel terzo giorno di un grande sciopero generale che aveva paralizzato l’Irlanda del Nord, fra il 15 e il 28 maggio 1974, e messo in ginocchio, facendolo fallire, il piano di pace. Il progetto, che prendeva il nome dall’accordo di Sunningdale firmato nel dicembre 1973, rappresentava il primo tentativo organico di condurre il conflitto nelle “sei contee” sui binari della politica e avviare una stagione negoziale in grado di portare all’insediamento di un governo locale che riconoscesse finalmente pieni diritti alla minoranza irlandese (cattolica).

Il piano, fortemente voluto dal premier britannico conservatore Edward Heath, aveva ottenuto l’appoggio delle principali forze costituzionali (non del movimento repubblicano, che non aveva ancora intrapreso il cammino verso la soluzione politica del conflitto) ma era stato condannato e combattuto fin dall’inizio da un ampio fronte unionista (o, per la precisione, lealista), dominato dalle due principali milizie paramilitari, UDA e UVF, e dal DUP (il partito che attualmente esprime la vice Prima ministra dell’esecutivo di Belfast, Emma Little Pengelly) guidato dal suo fondatore, il reverendo evangelico Ian Paisley.

Il fronte anti-Sunningdale costituì un organismo ad hoc, il Consiglio dei lavoratori dell’Ulster (UWC), che si mise all’opera per preparare un grande sciopero (o, per meglio dire, una “serrata” dei lavoratori) che coinvolgerà settori produttivi, servizi e infrastrutture. Lo stesso partito unionista di maggioranza, l’UUP, che aveva aderito al piano Sunningdale con grande difficoltà, finì per fare marcia indietro e aderì allo sciopero.

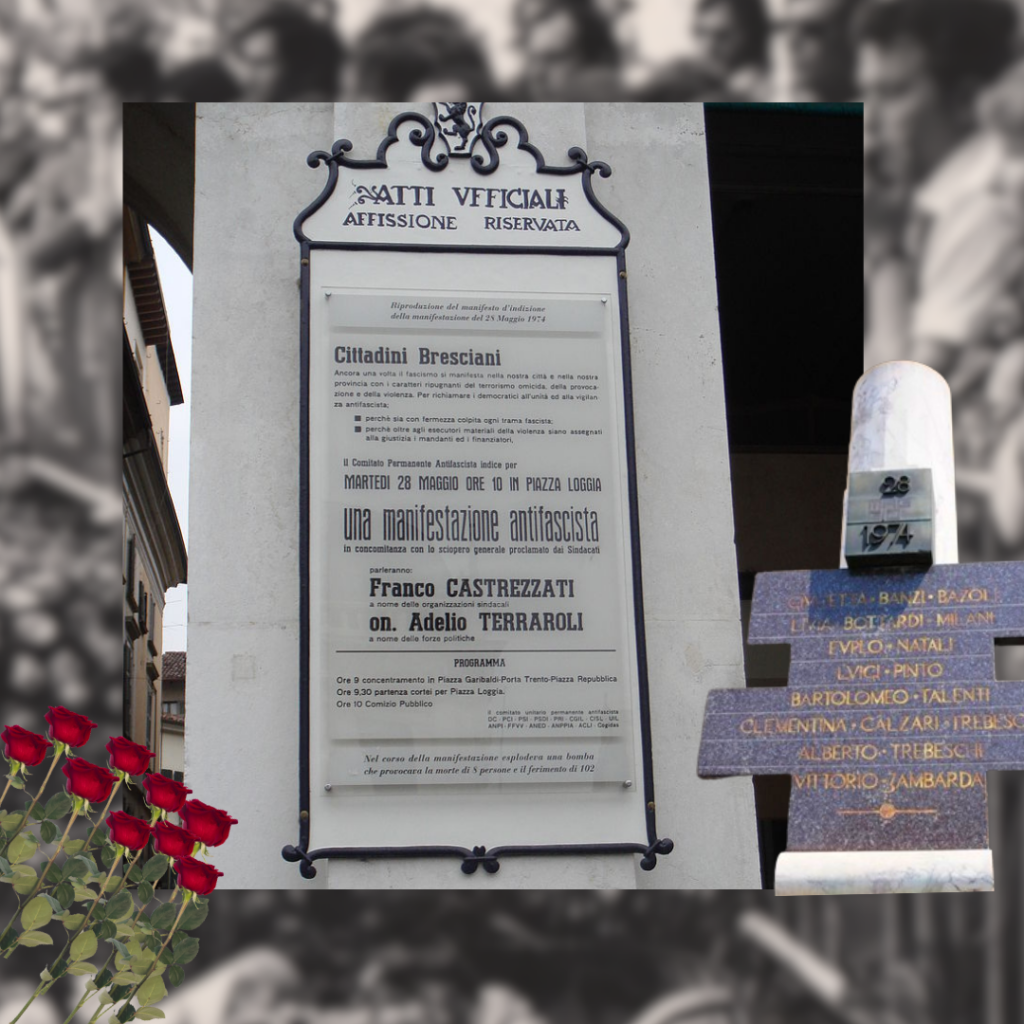

In un clima di fortissima intimidazione e uso spregiudicato della violenza da parte dei paramilitari lealisti, lo sciopero ebbe un enorme successo. Con l’eco dei sanguinosi massacri del 17 maggio nel Sud e una provincia paralizzata dallo sciopero generale, il progetto per un governo consociativo che prendesse in mano la gestione dell’Irlanda del Nord e permettesse di superare il conflitto armato era condannato al fallimento: la capitolazione dell’esecutivo di Sunningdale giunse martedì 28 maggio 1974, nelle ore in cui Brescia veniva sconvolta dalla strage di Piazza della Loggia.

Nel corso degli ultimi 50 anni le indagini sugli attentati di Dublino e Monaghan sono state ostacolate da un’ostinata campagna di insabbiamento favorita da Londra, senza che Dublino facesse molto per rompere il muro dell’omertà.

Tuttavia il paziente lavoro di alcune commissioni di indagine, ricostruzioni di giornalisti e ricercatori e programmi televisivi di inchiesta, con la collaborazione decisiva di alcuni whistleblower con un passato negli apparati di sicurezza nordirlandese e britannico, ha permesso di fare luce sulla collusione nell’azione e della polizia dell’Irlanda del Nord e dei servizi segreti di Londra.

Nonostante ciò, tuttavia, nessuno è mai stato (incredibilmente) perseguito né tantomeno condannato per questi sanguinosi attentati.

Lo scorso 17 maggio una delegazione della Commissione scuola ANPI “Dolores Abbiati” si è recata a Dublino e Monaghan, dove ha portato un messaggio di Manlio Milani, presidente della Casa della Memoria di Brescia, e la solidarietà e la vicinanza del presidente dell’ANPI provinciale Lucio Pedroni. Il messaggio è stato letto dal palco, nel corso della cerimonia, alla presenza del Presidente della Repubblica irlandese Michael D. Higgins, dei famigliari delle vittime e dei vertici del governo di Dublino. Alla cerimonia che si è tenuta nella Capitale erano presenti anche alcuni parenti di Antonio Magliocco, fra i quali i figli Tommassino e Corrado e il fratello Mario, anche lui cittadino dublinese al tempo delle stragi, accompagnato dalla moglie Anna.

L’accoglienza che abbiamo ricevuto è stata davvero straordinaria. Molte persone, sia a Dublino sia a Monaghan, fra cui diversi sopravvissuti e famigliari delle vittime, si sono avvicinati per ringraziarci della nostra presenza. Fra queste persone, tante ci hanno detto di non avere mai sentito parlare prima della strage di Piazza della Loggia.

Il secondo momento di questo “gemellaggio” fra le stragi irlandesi e Piazza della Loggia si terrà a Brescia lunedì 27 maggio. La Sala del Camino di Palazzo Martinengo, alle 18, ospiterà un incontro pubblico (inserito nel programma ufficiale del 50° anniversario della strage del 28 maggio 1974) al quale parteciperanno il senatore Alfredo Bazoli, Margaret Urwin (coordinatrice di Justice for the Forgotten, che rappresenta la maggior parte dei famigliari delle vittime degli attentati di Dublino e Monaghan) ed Enrico Terrinoni (docente di letteratura inglese, studioso di Joyce ed esperto di storia e politica irlandesi).

Coordinerà l’incontro, al quale porteranno i saluti il presidente dell’ANPI provinciale Lucio Pedroni e l’assessore Marco Fenaroli, il presidente della Commissione “Dolores Abbiati”, Mario Maviglia.

Nel corso del dibattito porremo ai nostri relatori una riflessione: può l’operazione Dublino-Monaghan definirsi un episodio di strategia della tensione analoga a quella in cui si colloca Piazza della Loggia?

Sul fatto che l’obiettivo delle stragi fosse la destabilizzazione dell’Irlanda del Nord non può esservi alcun dubbio. Tuttavia, le vicende politiche dei mesi precedenti in Gran Bretagna aggiungono ulteriori tessere al mosaico: come ricordato, il premier conservatore Heath era tra i fautori dell’accordo di Sunningdale, dal quale emerse l’esecutivo consociativo di Belfast. Tant’è che alla fine del 1973 il controspionaggio britannico stava riordinando il materiale “scottante” (quello che nel linguaggio delle spie si definisce kompromat) che si preparava a utilizzare per tenere a bada le figure del mondo unionista e di quello lealista attraverso ricatti e parziali soffiate ai mezzi di informazione. Alla fine di quell’anno, tuttavia, il ruolo di supervisione del controspionaggio nell’Irlanda del Nord (e di coordinamento fra esercito, polizia e Downing Street) passò a una figura dell’MI5 di sentimenti più decisamente reazionari, Denis Payne. Secondo il celebre giornalista d’inchiesta Paul Foot, Payne era l’architetto della cosiddetta “Operazione Arancia meccanica”, un piano di guerra psicologica e dossieraggio nato proprio nei circoli dell’intelligence di stanza nell’Irlanda del Nord. A cavallo fra il 1973 e il 1974, Denis Payne riuscì a prendere il controllo dell’iniziativa del controspionaggio nelle “sei contee” e a scalzare l’MI6 (il servizio di informazioni per l’estero) da Belfast. All’Operazione Arancia meccanica farà riferimento (definendola senza mezzi termini un piano di colpo di Stato militare) lo stesso premier laburista Wilson dopo le sue dimissioni. L’esistenza dell’operazione segreta verrà confermata da un sottosegretario alla difesa del governo britannico nel 1990.

Nel febbraio 1974 le elezioni generali portarono al governo i laburisti. A quel punto, visto il clima di paranoia fomentato da alcuni alti dirigenti del MI5, che erano convinti che Harold Wilson fosse un agente di Mosca, Denis Payne cambiò radicalmente programma, convertendo l’operazione che avrebbe dovuto tutelare il processo di pace in corso in una diametralmente opposta: destabilizzare le “sei contee” allo scopo di costringere Harold Wilson alle dimissioni. La situazione era già di per sé instabile, tanto che, vista la risicatissima maggioranza, Wilson fece indire nuove elezioni pochi mesi dopo, a settembre, ottenendo un risultato leggermente migliore (i laburisti governeranno fino al 1979).

Diversi leader dell’UDA, che sarà in prima linea nell’organizzazione dello sciopero generale del 15-28 maggio, dichiareranno in seguito di non avere subito capito l’urgenza con cui i loro “referenti” dei servizi segreti spingevano per questa mobilitazione. D’altra parte, è fatto praticamente assodato che, della squadra di 25 uomini dell’altra milizia paramilitare, l’UVF, che portò materialmente a termine l’operazione del 17 maggio 1974, nove fossero agenti o informatori della squadra politica della polizia RUC, che era direttamente controllata dal MI5, o del reggimento dell’esercito britannico UDR.

Ho accennato alla collusione e alla strategia della tensione. Ci sono altri due elementi che avvicinano le stragi irlandesi a quella di Brescia: la strategia di insabbiamento e la lunga ricerca di verità e giustizia che, 50 anni dopo i fatti, prosegue nonostante tutto.

Ho accennato alla collusione e alla strategia della tensione. Ci sono altri due elementi che avvicinano le stragi irlandesi a quella di Brescia: la strategia di insabbiamento e la lunga ricerca di verità e giustizia che, 50 anni dopo i fatti, prosegue nonostante tutto.

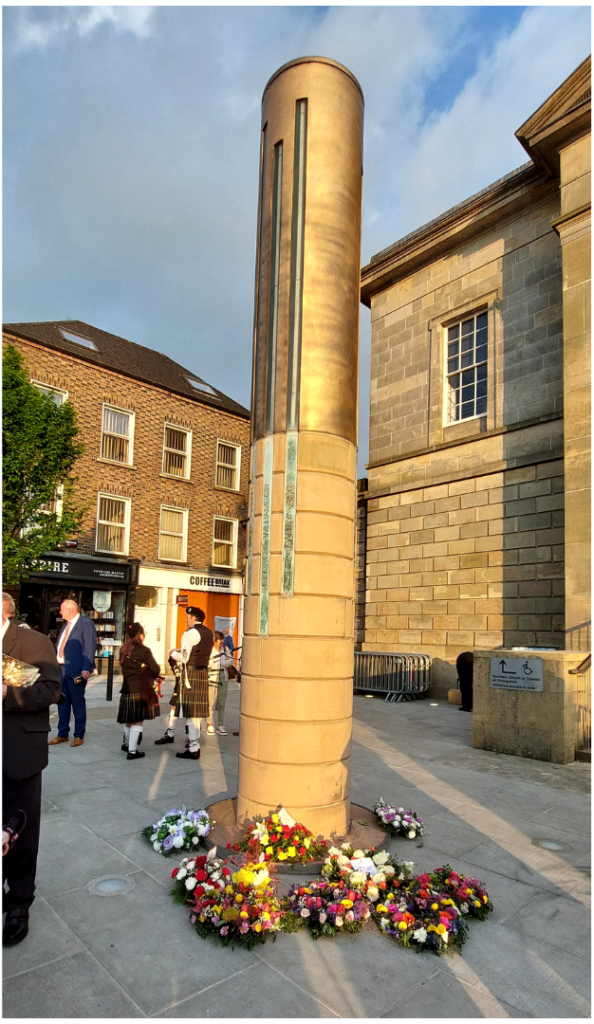

Il giorno dopo l’incontro, il 28 maggio 2024 (un martedì, come cinquant’anni fa), la delegazione irlandese sfilerà insieme alle altre, in Piazza della Loggia, per deporre un omaggio floreale davanti alla stele dei Caduti della strage di Brescia, che come ogni anno verranno ricordati dai rintocchi delle campane alle 10:12. Della delegazione farà parte anche Bernie McNally, sopravvissuta alla bomba di Talbot Street, a Dublino, nella quale riportò gravissime ferite.

L’incontro è libero e gratuito e potrà essere seguito anche a distanza sul canale YouTube della Commissione scuola ANPI “Dolores Abbiati” al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/@AnpiScuolaBrescia

Carlo Gianuzzi, Commissione scuola ANPI “Dolores Abbiati” – Brescia

Pubblicato sabato 25 Maggio 2024

Stampato il 13/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/cittadinanza-attiva/maggio-1974-le-stragi-di-dublino-e-monaghan-e-di-piazza-loggia-a-brescia/