In questi tempi in cui si parla di guerra con molta disinvoltura riflettiamo su come avvenne l’entrata in guerra dell’Italia nel 1915: un fantasma che sentiamo vicino. Molti storici definiscono l’entrata in guerra dell’Italia un “colpo di Stato”. Il termine non va inteso in senso letterale come uso di forza militare, ma nel senso che la volontà popolare e parlamentare fu aggirata e che la decisione fu presa in modo segreto da una élite politica e dal re violando le norme dello Statuto albertino e il principio della sovranità parlamentare.

Indro Montanelli scrisse che fu “la guerra voluta da pochi e subita da molti”, Emilio Gentile sottolinea la mobilitazione delle élite come forma di manipolazione. Nicola Tranfaglia [1] definisce l’intervento italiano nella Prima guerra mondiale un atto di rottura autoritaria e ritiene il 1915 l’anno che segna l’irreversibile crisi politica del sistema liberale nato con l’unificazione. In effetti, la decisione di entrare in guerra fu presa dal re Vittorio Emanuele III, dal presidente del Consiglio Antonio Salandra e dal ministro degli Esteri Sidney Sonnino, senza il consenso del Parlamento e contro la maggioranza neutralista. Tranfaglia afferma che la guerra fu “il segno della fragilità delle istituzioni rappresentative e dell’avanzare di una politica di potenza, preludio alla dittatura e l’inizio della crisi definitiva del liberalismo italiano, un atto autoritario che aprì la strada al nazionalismo e, infine, al fascismo” [2].

Indro Montanelli scrisse che fu “la guerra voluta da pochi e subita da molti”, Emilio Gentile sottolinea la mobilitazione delle élite come forma di manipolazione. Nicola Tranfaglia [1] definisce l’intervento italiano nella Prima guerra mondiale un atto di rottura autoritaria e ritiene il 1915 l’anno che segna l’irreversibile crisi politica del sistema liberale nato con l’unificazione. In effetti, la decisione di entrare in guerra fu presa dal re Vittorio Emanuele III, dal presidente del Consiglio Antonio Salandra e dal ministro degli Esteri Sidney Sonnino, senza il consenso del Parlamento e contro la maggioranza neutralista. Tranfaglia afferma che la guerra fu “il segno della fragilità delle istituzioni rappresentative e dell’avanzare di una politica di potenza, preludio alla dittatura e l’inizio della crisi definitiva del liberalismo italiano, un atto autoritario che aprì la strada al nazionalismo e, infine, al fascismo” [2].

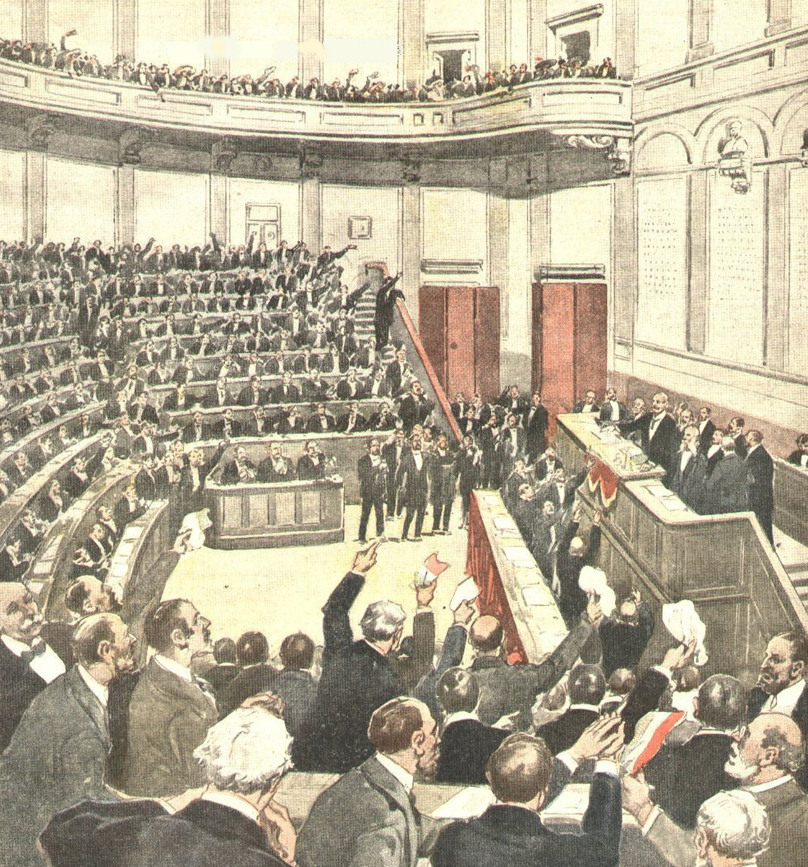

Una tesi decisamente opposta a quella di Gioacchino Volpe, storico nazionalista che aderì al fascismo, definì la Prima guerra mondiale la “quarta guerra d’indipendenza” e il compimento del Risorgimento: un passo necessario per completare l’Unità nazionale con la liberazione delle terre irredente [3]. Un altro storico, Giuseppe Volpe [4], concorda con Tranfaglia e ritiene l’intervento un vero e proprio “colpo di stato bianco”, in quanto si trattò di una decisione imposta contro la volontà del Parlamento e dell’opinione pubblica, che segnò una grave violazione delle regole costituzionali dello Stato liberale. Il Parlamento era contrario all’intervento perché all’inizio del 1915 la maggioranza dei parlamentari era infatti neutralista e solo una minoranza composta da nazionalisti e i futuristi era interventista.

Una tesi decisamente opposta a quella di Gioacchino Volpe, storico nazionalista che aderì al fascismo, definì la Prima guerra mondiale la “quarta guerra d’indipendenza” e il compimento del Risorgimento: un passo necessario per completare l’Unità nazionale con la liberazione delle terre irredente [3]. Un altro storico, Giuseppe Volpe [4], concorda con Tranfaglia e ritiene l’intervento un vero e proprio “colpo di stato bianco”, in quanto si trattò di una decisione imposta contro la volontà del Parlamento e dell’opinione pubblica, che segnò una grave violazione delle regole costituzionali dello Stato liberale. Il Parlamento era contrario all’intervento perché all’inizio del 1915 la maggioranza dei parlamentari era infatti neutralista e solo una minoranza composta da nazionalisti e i futuristi era interventista.

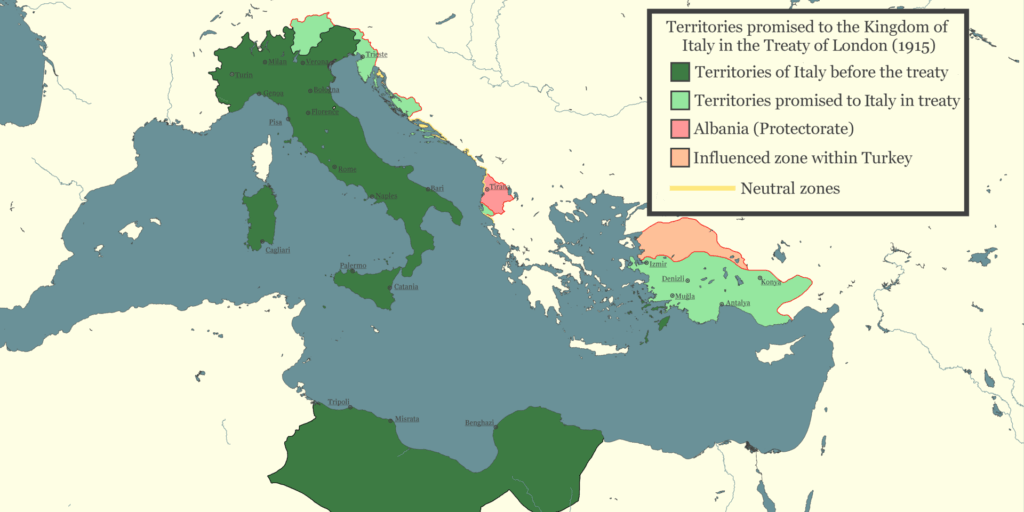

Il Parlamento non fu coinvolto nelle trattative segrete che portarono all’intervento. Il Patto di Londra del 26 aprile 1915 stipulato con Francia, Gran Bretagna e Russia era ricco di belle promesse per l’Italia: avrebbe ottenuto i territori allora austriaci del Trentino e dell’Alto Adige (fino al Brennero), e il Venezia Giulia, inclusa Trieste, Gorizia e Gradisca e parte dell’Istria con l’esclusione di Fiume; e ancora alcune isole e porti della Dalmazia; parte delle colonie tedesche in Africa, e pure la possibilità di ottenere vantaggi territoriali o economici in Asia Minore se l’Impero Ottomano fosse stato smembrato. Infine l’Italia ne avrebbe acquisito il riconoscimento politico di grande potenza vincitrice e avrebbe partecipato alla futura pace di Versailles.

Questo trattato paragonabile al bosco degli zecchini d’oro di Pinocchio fu un “pacco” abilmente “spacciato” ai rappresentanti italiani al punto che decisero di non far passare il trattato dal Parlamento, violando lo Statuto albertino. Nonostante cultori del mondo classico non si ricordarono l’invito alla prudenza di Lacoonte davanti al cavallo di Troia: “Timeo Danaos et dona ferentes” (ho paura dei greci anche quando mi fanno un regalo).

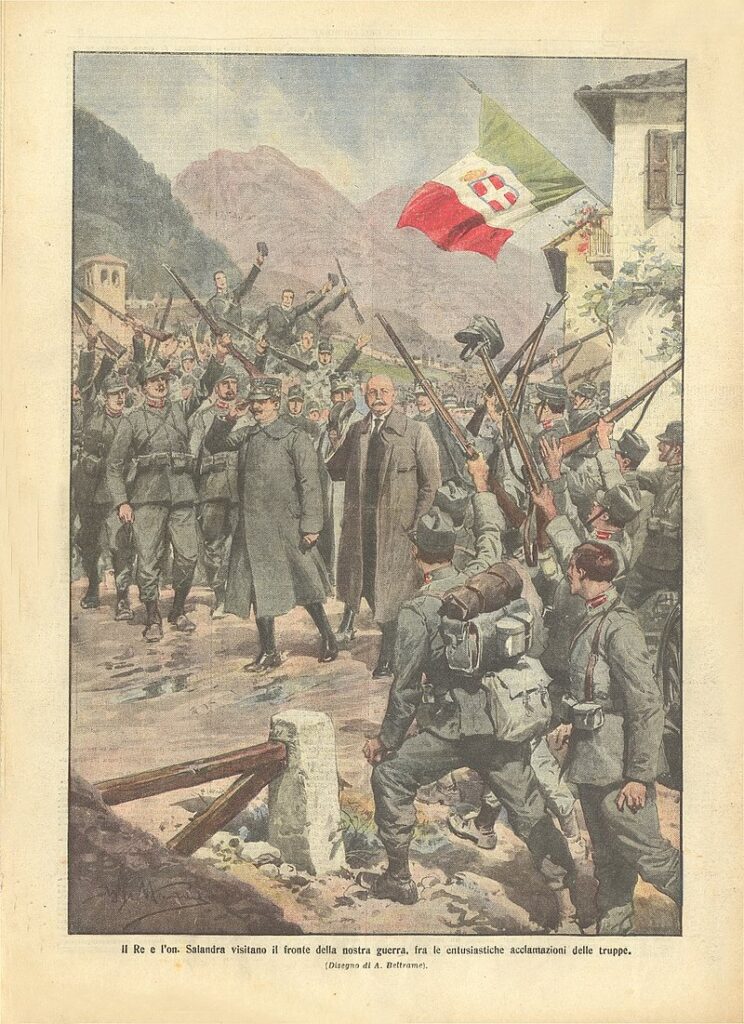

Il ruolo del re Vittorio Emanuele III fu fondamentale perché appoggiò l’intervento in guerra nonostante l’opposizione parlamentare. Quando il governo Salandra si dimise per le proteste interne, il re rifiutò le dimissioni, forzando lo Statuto albertino. A questo si aggiunge la violenta mobilitazione di piazza: gli interventisti con D’Annunzio, Mussolini allora socialista e per la sua cambiata posizione espulso dal partito, i nazionalisti, gli arditi, gli industriali organizzarono manifestazioni, violenze e pressioni. I neutralisti, con Matteotti, furono travolti dagli avvenimenti.

La retorica militarista sbandierava il mito del compimento del Risorgimento e Gioacchino Volpe vedeva la guerra del 1915-1918 come la “quarta guerra d’indipendenza”, cioè il completamento dell’unificazione italiana iniziata nel 1848-1861. Riteneva l’intervento una tappa necessaria per liberare le “terre irredente” e consolidare la nazione, affermare l’Italia come potenza moderna e completare la propria missione storica, cementare l’unità nazionale e a rafforzare il senso civico.

La retorica militarista sbandierava il mito del compimento del Risorgimento e Gioacchino Volpe vedeva la guerra del 1915-1918 come la “quarta guerra d’indipendenza”, cioè il completamento dell’unificazione italiana iniziata nel 1848-1861. Riteneva l’intervento una tappa necessaria per liberare le “terre irredente” e consolidare la nazione, affermare l’Italia come potenza moderna e completare la propria missione storica, cementare l’unità nazionale e a rafforzare il senso civico.

Per Giuseppe Volpe, e anche per Tranfaglia, l’intervento del 1915 rappresentò la crisi definitiva del parlamentarismo liberale e aprì la strada al nazionalismo autoritario e, in prospettiva, al fascismo. In questa visione, la guerra non fu la “quarta guerra d’indipendenza” come per Gioacchino Volpe, ma una deviazione autoritaria, che trasformò il sistema liberale italiano in senso oligarchico e militarista.

Per Giuseppe Volpe, e anche per Tranfaglia, l’intervento del 1915 rappresentò la crisi definitiva del parlamentarismo liberale e aprì la strada al nazionalismo autoritario e, in prospettiva, al fascismo. In questa visione, la guerra non fu la “quarta guerra d’indipendenza” come per Gioacchino Volpe, ma una deviazione autoritaria, che trasformò il sistema liberale italiano in senso oligarchico e militarista.

Nei resoconti del Senato si legge che il Patto di Londra, firmato il 26 aprile 1915, fu stipulato segretamente e che il Parlamento e l’opinione pubblica non ne erano informati, che Salandra offrì le sue dimissioni essendo consapevole che il Parlamento non avrebbe approvato l’intervento, ma il re Vittorio Emanuele III le respinse.

Nei resoconti del Senato si legge che il Patto di Londra, firmato il 26 aprile 1915, fu stipulato segretamente e che il Parlamento e l’opinione pubblica non ne erano informati, che Salandra offrì le sue dimissioni essendo consapevole che il Parlamento non avrebbe approvato l’intervento, ma il re Vittorio Emanuele III le respinse.

Lo stesso Don Sturzo [5] per quanto partisse da posizioni tradizionaliste cattoliche, vicine al concetto di “guerra giusta”, era critico verso la guerra totale e distruttrice e riteneva: “La guerra non è fatale, non è necessaria, non è giusta ma è volontaria, e la responsabilità ricade sugli uomini che la promuovono o vi contribuiscono” [6].

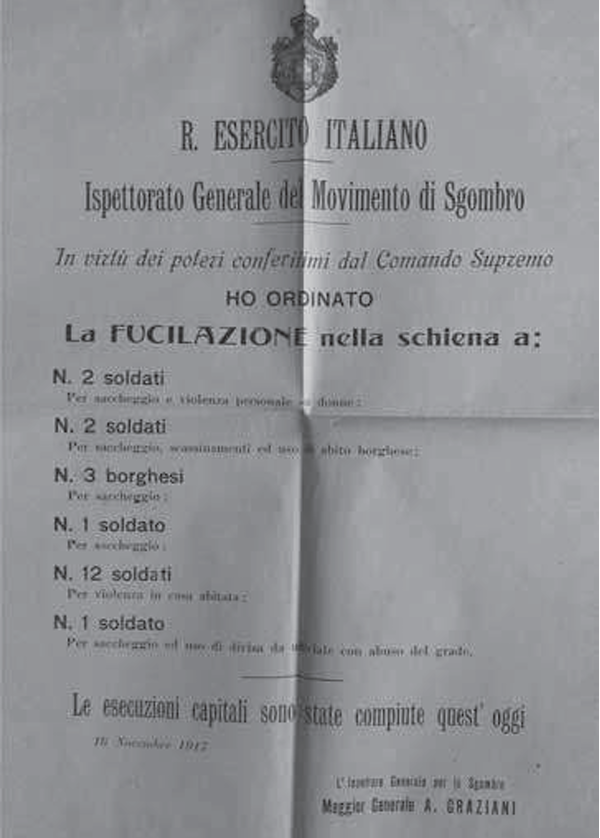

La normativa della decimazione nell’esercito italiano durante la Prima guerra mondiale

Lenin, in esilio in Svizzera, era convinto che pochi ufficiali non potessero tenere a bada molti proletari armati a cui la divisa non avrebbe tolto lo spirito rivoluzionario. In Russia le cose andarono proprio così: i bolscevichi trasformarono la guerra imperialista in rivoluzione e l’esercito sconfitto si ribellò ai comandi militare e riuscì ad abbattere lo zar. In Italia le cose andarono diversamente. I proletari diventati soldati persino dopo Caporetto fucilarono i loro compagni proletari obbedendo ai comandi dei loro generali. Nessuna solidarietà di classe. Nessun rispetto umano o cristiano verso l’altro. I soldati-proletari non ebbero pietà dei loro compagni. Le ragioni furono molteplici e in questa sede, ci limitiamo a ricostruire il sistema disciplinare previsto dai codici penali militari in tempo di guerra e l’applicazione di queste norme da parte degli alti comandi e dagli ufficiali subalterni.

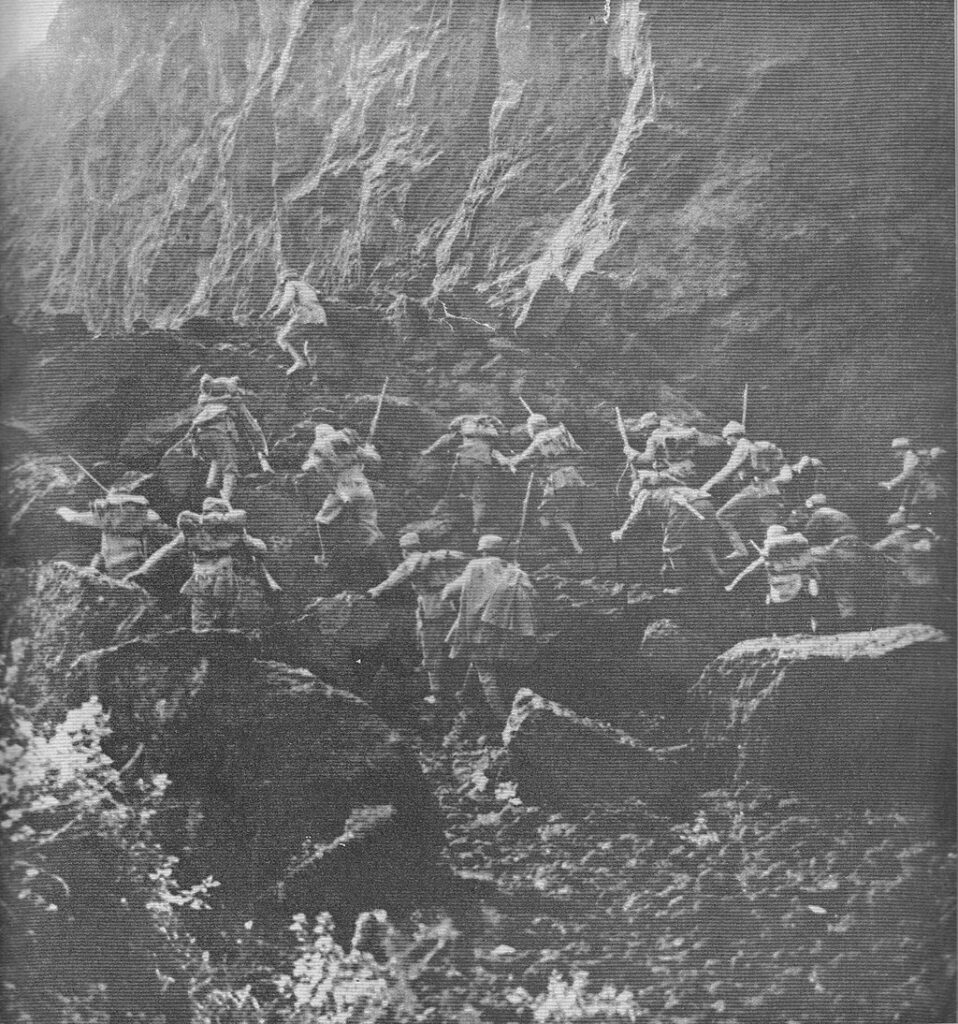

La pratica della decimazione fu attuata per la prima volta durante la Prima guerra mondiale dal Regio esercito italiano [7]. La decimazione è provvedimento “giuridicamente aberrante” perché colpisce collettivamente o con sorteggio, violando il principio della responsabilità personale. Formalmente non era un istituto previsto esplicitamente dal Codice penale militare di guerra, ma fu giustificato e attuato tramite disposizioni eccezionali e circolari emanate dal Comando supremo, invocate in forza di poteri straordinari attribuiti in zona di guerra.

La pratica della decimazione fu attuata per la prima volta durante la Prima guerra mondiale dal Regio esercito italiano [7]. La decimazione è provvedimento “giuridicamente aberrante” perché colpisce collettivamente o con sorteggio, violando il principio della responsabilità personale. Formalmente non era un istituto previsto esplicitamente dal Codice penale militare di guerra, ma fu giustificato e attuato tramite disposizioni eccezionali e circolari emanate dal Comando supremo, invocate in forza di poteri straordinari attribuiti in zona di guerra.

Il Codice penale militare in vigore per l’esercito nel 1915 era ancora quello del 1859 con poche e marginali modifiche; a sua volta quest’ultimo si rifaceva al codice voluto da Carlo Alberto nel 1840. Gli strumenti per ottenere una ferrea disciplina erano: tribunali militari di guerra, che operavano con procedure per la tutela dei diritti degli imputati; tribunali straordinari previsti in caso di necessità dove non erano garantiti i diritti degli imputati; esecuzioni senza processo, in applicazione delle circolari a integrazione del Codice penale militare ai sensi dell’articolo 40 del c.p.m., che prevedeva un verbale; esecuzioni sommarie, cioè la possibilità per ufficiali e sottufficiali di soppressione immediata del soldato colpevole, a giudizio del superiore, di comportamenti che potevano compromettere la riuscita di operazioni e/o la sicurezza del reparto. Di queste esecuzioni non rimaneva traccia.

Il tenente generale Donato Tommasi fu incaricato di una Relazione voluta dalla Commissione per i fatti di Caporetto dove accertò tutte le esecuzioni, un dossier che poi rimase chiuso in un armadio.

Da punto di vista giuridico, l’art. 40 del Codice penale militare di guerra del 1870 prevedeva che in casi di “sbandamento, rivolta, ammutinamento o diserzione con complotto”, il superiore gerarchico che non impedisse tali fatti con ogni mezzo, “ivi comprese le armi”, potesse considerarsi corresponsabile e quindi potesse intervenire direttamente, anche con esecuzioni sommarie. La norma in concreto conferiva il potere assoluto ai comandanti sul campo di reprimere a loro discrezione (anche con la pena di morte) azioni disciplinari a loro insindacabile giudizio gravi.

Da punto di vista giuridico, l’art. 40 del Codice penale militare di guerra del 1870 prevedeva che in casi di “sbandamento, rivolta, ammutinamento o diserzione con complotto”, il superiore gerarchico che non impedisse tali fatti con ogni mezzo, “ivi comprese le armi”, potesse considerarsi corresponsabile e quindi potesse intervenire direttamente, anche con esecuzioni sommarie. La norma in concreto conferiva il potere assoluto ai comandanti sul campo di reprimere a loro discrezione (anche con la pena di morte) azioni disciplinari a loro insindacabile giudizio gravi.

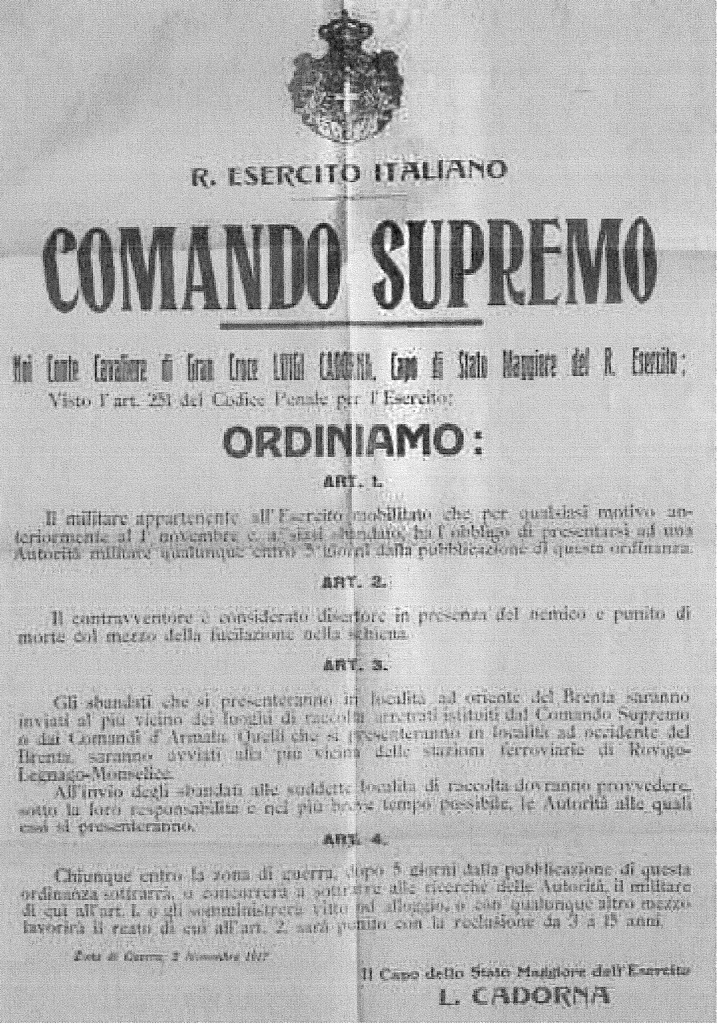

In secondo luogo, l’art. 251 del Codice penale militare del 1870 attribuiva al Comandante Supremo il potere di emanare circolari e bandi con forza di legge in zona di guerra. Di conseguenza, il Comando Supremo era investito del potere di emanare atti disciplinari eccezionali semplicemente tramite circolari aventi forza di legge nelle zone di guerra.

In secondo luogo, l’art. 251 del Codice penale militare del 1870 attribuiva al Comandante Supremo il potere di emanare circolari e bandi con forza di legge in zona di guerra. Di conseguenza, il Comando Supremo era investito del potere di emanare atti disciplinari eccezionali semplicemente tramite circolari aventi forza di legge nelle zone di guerra.

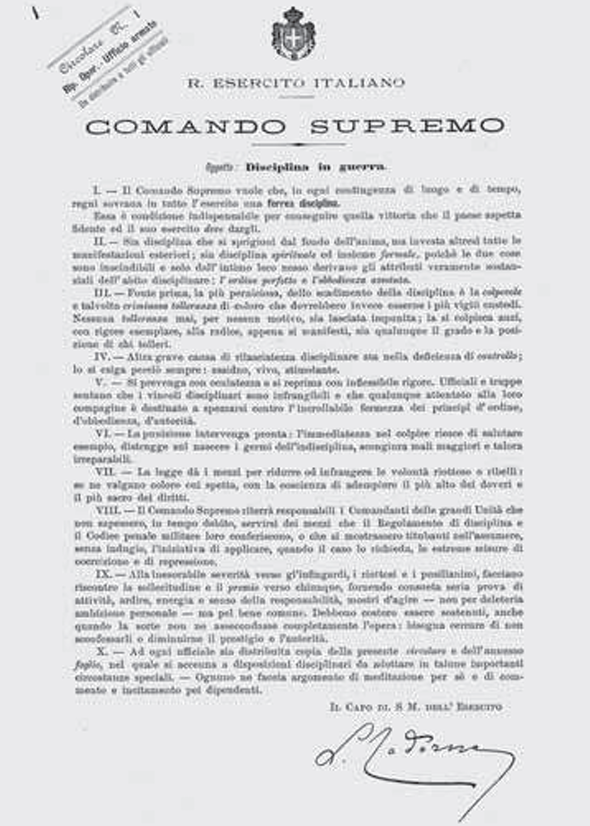

Il generale Luigi Cadorna sfruttò tale potere: il 24 maggio 1915 con la circolare n. 1 stabiliva i principi per il riordino della disciplina nell’esercito: “il Comando Supremo vuole che, in ogni contingenza di luogo e di tempo, regni sovrana in tutto l’esercito una ferrea disciplina”. Per mantenerla ordinava “si prevenga con oculatezza e si reprima con inflessibile vigore”.

Il 28 settembre dello stesso anno con la circolare 3525 poneva le basi per le fucilazioni sommarie, dettando la procedura per l’intervento di repressione di fronte all’apparire di gravi sintomi di “indisciplina individuale o collettiva nei reparti al fronte”. Al punto terzo della circolare 3525 era scritto che il superiore ha il sacro diritto e dovere di passare immediatamente per le armi i recalcitranti e i vigliacchi. Per chiunque fosse riuscito a sfuggire a questa salutare giustizia sommaria, sarebbe subentrata inesorabile quella dei tribunali militari.

Il 28 settembre dello stesso anno con la circolare 3525 poneva le basi per le fucilazioni sommarie, dettando la procedura per l’intervento di repressione di fronte all’apparire di gravi sintomi di “indisciplina individuale o collettiva nei reparti al fronte”. Al punto terzo della circolare 3525 era scritto che il superiore ha il sacro diritto e dovere di passare immediatamente per le armi i recalcitranti e i vigliacchi. Per chiunque fosse riuscito a sfuggire a questa salutare giustizia sommaria, sarebbe subentrata inesorabile quella dei tribunali militari.

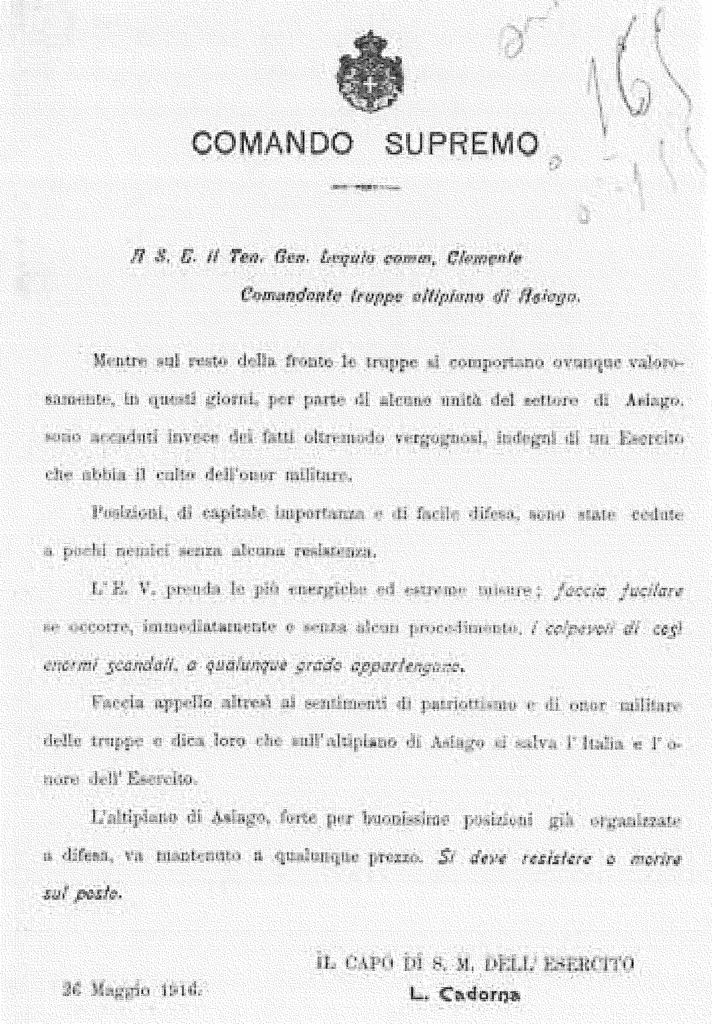

Nel 1916, in piena guerra, per resistere alla Strafexpedition austro-ungarica [8], il generale Cadorna emise due circolari, una del 26 maggio e una, la n. 2910, del 1º novembre in cui si prescriveva la decimazione e l’estrazione a sorte, quando non fosse possibile individuare i responsabili, di alcuni militari da punire con la pena capitale come forma di esempio e deterrente: “allorché accertamento identità personale dei responsabili non est possibile rimane ai comandanti il diritto et il dovere di estrarre a sorte tra tutti gli indiziati alcuni militari et punirli con la pena di morte”.

La decimazione si applicava alle unità militari i cui componenti erano ritenuti tutti responsabili di un reato capitale (tradimento, rivolta, diserzione, sabotaggio). Quando non era stato possibile individuare i colpevoli all’interno di un’unità militare e, con lo scopo di dare un salutare esempio, era prevista la decimazione a tale unità con la consapevolezza di poter fucilare soldati del tutto innocenti di fatti commessi da altri ignoti [9]. Quest’ultima pratica, nonostante in contrasto con il principio della responsabilità personale, fu comunque applicata. Il diritto valeva fino a un certo punto.

La rivolta della Catanzaro e la decimazione della brigata Ravenna

La sera del 15 luglio 1917 la brigata Catanzaro [10] era dislocata a Santa Maria Las Longa del Carso contro le fortificazioni dell’Ermada, quando arrivò l’ordine dell’immediato ritorno in linea. I soldati si ribellarono armati. Fu un momento drammatico, i soldati iniziarono a sparare contro la villa della famiglia Colloredo che ospitava spesso D’Annunzio, e gli alloggiamenti degli ufficiali, uccidendone alcuni. I carabinieri con i cavalleggeri e una sezione d’artiglieria mobile riportarono l’ordine dopo un feroce combattimento. I soldati ribelli furono arrestati e la mattina seguente 28 soldati, di cui 12 sorteggiati all’interno della 6ª compagnia del 142°, furono fucilati. Gli altri furono mandati in prima linea sotto scorta armata ma, durante il tragitto, alcuni gettarono le munizioni, venendo puniti con altre 10 fucilazioni sommarie. 132 soldati vennero inviati successivamente a Corte marziale, che comminò 4 condanne a morte, eseguite nel settembre dello stesso anno.

La sera del 15 luglio 1917 la brigata Catanzaro [10] era dislocata a Santa Maria Las Longa del Carso contro le fortificazioni dell’Ermada, quando arrivò l’ordine dell’immediato ritorno in linea. I soldati si ribellarono armati. Fu un momento drammatico, i soldati iniziarono a sparare contro la villa della famiglia Colloredo che ospitava spesso D’Annunzio, e gli alloggiamenti degli ufficiali, uccidendone alcuni. I carabinieri con i cavalleggeri e una sezione d’artiglieria mobile riportarono l’ordine dopo un feroce combattimento. I soldati ribelli furono arrestati e la mattina seguente 28 soldati, di cui 12 sorteggiati all’interno della 6ª compagnia del 142°, furono fucilati. Gli altri furono mandati in prima linea sotto scorta armata ma, durante il tragitto, alcuni gettarono le munizioni, venendo puniti con altre 10 fucilazioni sommarie. 132 soldati vennero inviati successivamente a Corte marziale, che comminò 4 condanne a morte, eseguite nel settembre dello stesso anno.

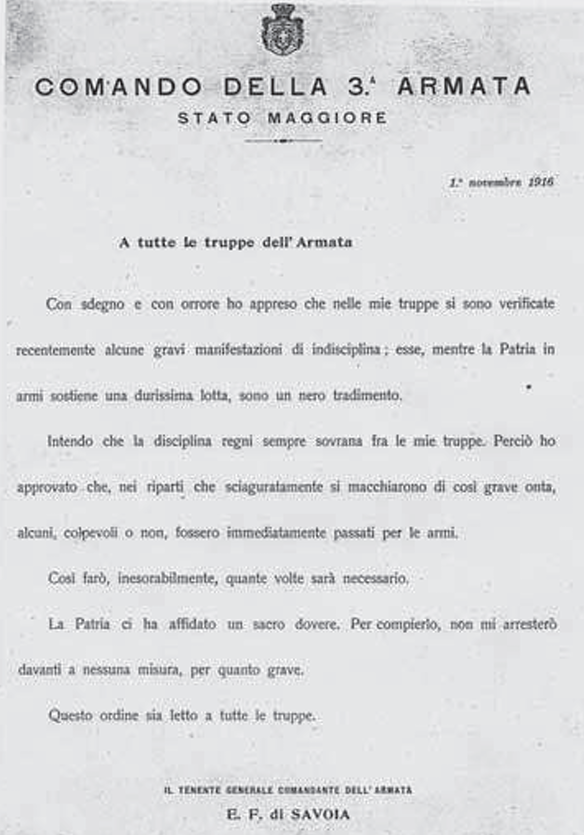

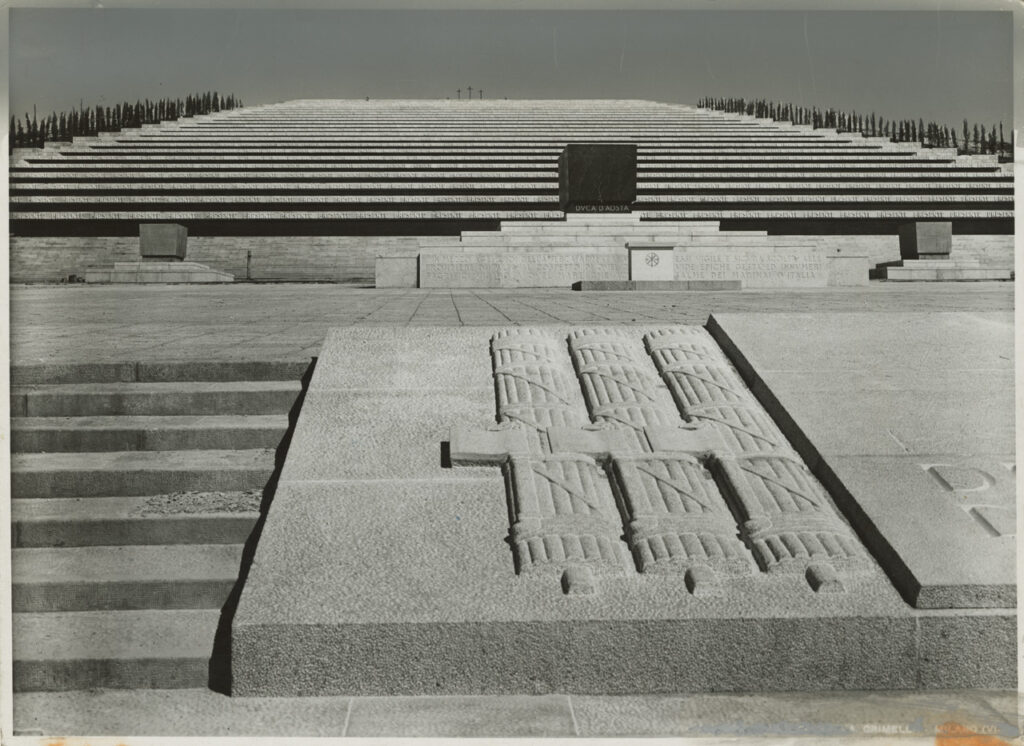

L’episodio fu commentato dal Duca d’Aosta, comandante dell’armata a cui apparteneva la Brigata Catanzaro con queste parole: “ho appreso che tra le mie truppe si sono verificate recentemente alcune gravi manifestazioni di indisciplina […] perciò ho approvato che nei reparti che sciaguratamente si macchiarono di così grave onta alcuni, colpevoli o non, fossero immediatamente passati per le armi” [11].

L’episodio fu commentato dal Duca d’Aosta, comandante dell’armata a cui apparteneva la Brigata Catanzaro con queste parole: “ho appreso che tra le mie truppe si sono verificate recentemente alcune gravi manifestazioni di indisciplina […] perciò ho approvato che nei reparti che sciaguratamente si macchiarono di così grave onta alcuni, colpevoli o non, fossero immediatamente passati per le armi” [11].

Il 21 marzo 1917 i soldati di una compagnia del 38º reggimento protestarono all’annuncio della soppressione delle promesse licenze. Le autorità militari fucilarono due soldati che si erano attardati, mentre il reggimento era ripartito per la prima linea e, il giorno dopo, furono sorteggiati venti soldati della compagnia e tra questi ne vennero sorteggiati cinque, che furono fucilati. La repressione continuò con successive indagini che portarono i fucilati a 28.

Il 21 marzo 1917 i soldati di una compagnia del 38º reggimento protestarono all’annuncio della soppressione delle promesse licenze. Le autorità militari fucilarono due soldati che si erano attardati, mentre il reggimento era ripartito per la prima linea e, il giorno dopo, furono sorteggiati venti soldati della compagnia e tra questi ne vennero sorteggiati cinque, che furono fucilati. La repressione continuò con successive indagini che portarono i fucilati a 28.

Una ricerca tutta da scoprire riguarda gli altri protagonisti delle decimazioni. La questione è resa ancor più drammatica dal fatto che i vari reparti erano organizzati per provenienza geografica sia per ragioni psicologiche che pratiche, all’epoca un bergamasco e un siciliano non si capivano. Di conseguenza i soldati del plotone d’esecuzione conoscevano bene i soldati che stavano fucilando.

Una ricerca tutta da scoprire riguarda gli altri protagonisti delle decimazioni. La questione è resa ancor più drammatica dal fatto che i vari reparti erano organizzati per provenienza geografica sia per ragioni psicologiche che pratiche, all’epoca un bergamasco e un siciliano non si capivano. Di conseguenza i soldati del plotone d’esecuzione conoscevano bene i soldati che stavano fucilando.

Possiamo provare immaginare il dramma interiore dei soldati del plotone d’esecuzione, il peso con il quale si trovarono a convivere nel momento della fucilazione e al ritorno a casa. Una cosa da non raccontare mai neppure in famiglia e agli amici più intimi. I soldati che assistevano impotenti alla decimazione come vissero quella vicenda? L’ufficiale che diede l’ordine che forse si trovava a comandare uomini che conosceva. Forse per i generali il problema non era così struggente. In fin dei conti vedevano solo numeri non c’era l’impatto con gli occhi di chi stavi per uccidere. Non sappiamo cosa fecero i cappellani militari: nessuno di loro si inginocchiò davanti al plotone d’esecuzione per chiedere pietà per i ragazzi poco più che adolescenti, ma si limitarono una benedizione.

Possiamo provare immaginare il dramma interiore dei soldati del plotone d’esecuzione, il peso con il quale si trovarono a convivere nel momento della fucilazione e al ritorno a casa. Una cosa da non raccontare mai neppure in famiglia e agli amici più intimi. I soldati che assistevano impotenti alla decimazione come vissero quella vicenda? L’ufficiale che diede l’ordine che forse si trovava a comandare uomini che conosceva. Forse per i generali il problema non era così struggente. In fin dei conti vedevano solo numeri non c’era l’impatto con gli occhi di chi stavi per uccidere. Non sappiamo cosa fecero i cappellani militari: nessuno di loro si inginocchiò davanti al plotone d’esecuzione per chiedere pietà per i ragazzi poco più che adolescenti, ma si limitarono una benedizione.

Arriviamo ora vedere cosa ottenne l’Italia dopo la Prima guerra mondiale. Territori effettivamente ottenuti col Trattato di Saint-Germain, 1919: Trentino-Alto Adige fino al confine del Brennero; Trieste, Gorizia e Gradisca; Istria, ma non la città di Fiume; Isola di Zara e poche isole dalmate minori; alcune colonie minori in Africa e riconfermate Libia, Eritrea, Somalia italiana. Territori promessi ma non ottenuti: Fiume fu esclusa dagli accordi di pace, venne occupata da D’Annunzio nel 1919 e poi annessa nel 1924; parte della Dalmazia fu data al neonato Regno dei Serbi, Croati e Sloveni; nessuna compensazione coloniale significativa; nessun vantaggio in Asia Minore nonostante il Patto di Londra.

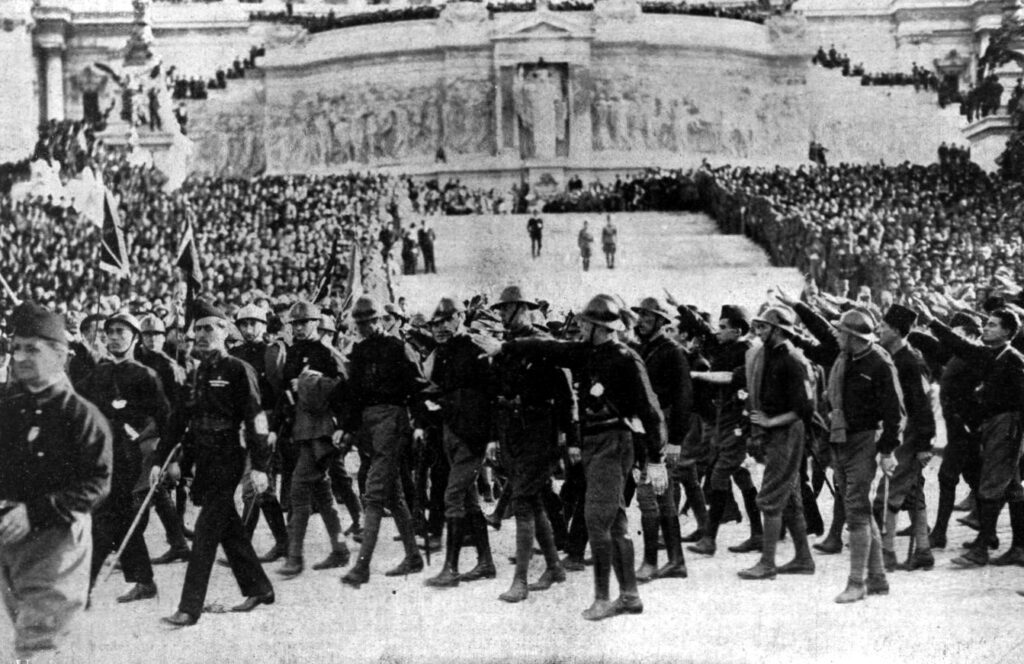

Un totale fallimento di un impegno bellico imposto dall’alto, costato tanto sangue e sacrifici e di una classe politica incapace di avere una visione strategica al passo con i tempi. Da qui, bisogna partire per capire la storia degli anni successivi: la vittoria mutilata, la vicenda di Fiume, la sfiducia nella vecchia classe liberale, la nascita del fascismo.

Un totale fallimento di un impegno bellico imposto dall’alto, costato tanto sangue e sacrifici e di una classe politica incapace di avere una visione strategica al passo con i tempi. Da qui, bisogna partire per capire la storia degli anni successivi: la vittoria mutilata, la vicenda di Fiume, la sfiducia nella vecchia classe liberale, la nascita del fascismo.

La Commissione parlamentare d’inchiesta su Caporetto

Dai lavori della Commissione risulta che furono eseguite pronunciate 1.006 condanne a morte, di cui 729 eseguite [12]. A questa somma si devono aggiungere circa 300 esecuzioni sommarie in trincea a discrezione degli ufficiali responsabili in caso di emergenza [13].

Dai lavori della Commissione risulta che furono eseguite pronunciate 1.006 condanne a morte, di cui 729 eseguite [12]. A questa somma si devono aggiungere circa 300 esecuzioni sommarie in trincea a discrezione degli ufficiali responsabili in caso di emergenza [13].

Nel settembre 1919, il deputato socialista Filippo Turati nel corso del dibattito parlamentare sulla Relazione finale dell’inutile Commissione d’inchiesta di Caporetto aveva proposto un provvedimento per la riabilitazione dei soldati vittime della decimazione. Con parole accorate aveva concluso: “E, fra le riparazioni sacre per tutti, una sola ne rammento: la riparazione da darsi ai fucilati e ai decimati senza processo, che debbono essere equiparati, a tutti gli effetti, ai morti in combattimento, agli uccisi in guerra guerreggiata. Questo invocano le famiglie desolate, e questo noi dobbiamo affermare, perché infatti essi furono assassinati dai peggiori nemici dell’Italia” [14].

Un atto carico di affetto dall’esponente del Partito socialista verso tanti innocenti, ma privo di potenzialità politica, persino ridicolizzato dalla destra nazionalista incamminata sulla strada del fascismo. La guerra era finita. Restavano solo macerie e il Partito socialista con la parola d’ordine “né aderire, né sabotare”, incomprensibile sul piano logico, prima che politico, era arrivato in ritardo all’appuntamento con la storia. Caporetto con l’esercito allo sbando e i soldati-proletari armati era l’occasione attesa da Lenin. La storia degli anni successivi era già scritta. Il fascismo era solo questione di tempo.

Nella XVII Legislatura repubblicana fu firmata da sessanta deputati ha proposta per la riabilitazione delle vittime della decimazione [15]. Di fatto, non c’è stata nessuna riabilitazione giuridica, le sentenze non sono state annullate restano lì, i morti non possono chiedere nulla. Sono morti. Ai vivi non interessa la loro storia di dolore.

Eppure dal passato arriva una lezione importante oggi dove le tentazioni autoritarie richiamano sfiducia nelle istituzioni, evocano l’uomo o la donna forte, siamo circondati da guerre, decise dall’alto, il tessuto sociale è disgregato e l’assenteismo elettorale supera pericolosamente il 50%. Inflessibili continuano a parlare di guerra ancora oggi [16].

Vinicio Ceccarini

Note

[1] La crisi dello Stato liberale e l’avvento del fascismo La Prima guerra mondiale e le origini del fascismo, Storia d’Italia dall’Unità ad oggi (in varie edizioni e con altri autori)

[2] Nicola Tranfaglia, Dallo Stato liberale al regime fascista. Problemi e ricerche, Feltrinelli, 1973; dello stesso Autore: Labirinto italiano. Il fascismo, l’antifascismo, gli storici, La Nuova Italia, 1989; Un passato scomodo. Fascismo e postfascismo, Laterza, 1996, La prima guerra mondiale e il fascismo, Utet, 1995;

[3] Gioacchino Volpe, Italia moderna (1815-1914), Sansoni, 1925;

[4] Giuseppe Volpe, Storia costituzionale degli italiani (1881-1915 vol.! e Storia costituzionale degli italiani (1881-1915 vol. 2 Giappichelli, 2015;

[5] C. Giurintano, Luigi Sturzo e la Prima Guerra Mondiale, Editoriale Scientifica, 2017;

[6] L. Sturzo, La comunità internazionale e il diritto di guerra, Allen & Unwin, 1929;

[7] Sergio Dini, Lorenzo Pasculli e Silvio Riondato, Fucilazione e decimazione nel diritto italiano del 1915-1918, in Costantini G. e Stamboulis E (a cura di), Officina del macello. 1917: la decimazione della Brigata Catanzaro, Jesolo, Eris, 2014, pp. 91-107. In Francia, nel 1914, la decimazione fu applicata contro un battaglione della fanteria coloniale che si era rifiutato di mettersi in marcia verso la prima linea, con la fucilazione di dieci uomini sorteggiati.

[8] Nota anche come la Battaglia degli Altipiani fu una durissima battaglia combattuta tra il 15 maggio e il 27 giugno 1916, sugli altipiani vicentini, tra l’esercito italiano e quello austro-ungarico, impegnati in quella che fu definita dagli italiani come Strafexpedition, traduzione in tedesco di “spedizione punitiva”;

[9] Ibidem:

[10] A. Pitamitz, Plotone d’esecuzione italiano per gli eroi della “Catanzaro”, in Storia illustrata, 2, 1981; M. Pluviano, I. Guerrini, Le fucilazioni sommarie nella Prima guerra mondiale, Udine, Gaspari Editore, 2004;

[11] Sergio Dini, Lorenzo Pasculli e Silvio Riondato, Fucilazione e decimazione nel diritto italiano del 1915-1918, in Costantini G. e Stamboulis E (a cura di), Officina del macello. 1917: la decimazione della Brigata Catanzaro, Jesolo, Eris, 2014, pp 91-107;

[12] Alberto Monticone, Gli Italiani in uniforme, Laterza, 1º gennaio 1972, p. 218-219, 271-273;

[13] Giorgio Rochat, L’efficienza dell’esercito nella Grande guerra, https://www.reteparri.it/wp-.content/uploads/ic/RAV0053532_1997_206-208_06.pdf;

[14] Atti parlamentari, Camera dei Deputati, 1ª sessione, discussioni, tornata del 13 settembre 1919, p. 21.123;

[15] Raffaele Tedesco, Cadornismo di ritorno, Mondoperaio, n. 12/2016, p. 36;

[16] Salvatore Pugliese, La Grande Guerra: morire per mano amica, https://www.patriaindipendente.it/servizi/la-grande-guerra-morire-mano-amica/.

Pubblicato martedì 28 Ottobre 2025

Stampato il 31/01/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/quando-litalia-entro-nella-grande-guerra-dal-colpo-di-stato-alla-decimazione-per-finire-con-la-marcia-su-roma/